澳门文化遗产“怀旧旅游”保护模式探讨

2021-06-28黄梓卫

黄梓卫

摘要:以2005年澳门历史城区列入《世界遗产名录》为起点,文化遗产资源逐渐成为澳门地区的发展优势之一,文化遗产与赌博业、旅游业形成的综合体已成为澳门的“文化名片”。然而文化遗产保护与城市发展的矛盾却无法回避,澳门地区的文化遗产保护由于缺乏实践的理论系统与法律法规、公众参与等原因面临瓶颈期。以十月初五日街为例,通过城市意象理论分析“怀旧旅游”模式在澳门文化遗产保护过程中的实践性意义、问题以及未来发展方向,可以发现,澳门地区在利用历史文化标志构造“怀旧”场域以及区位方面拥有非常大的潜力。当然受限于游客的旅行时间、旅游地选择以及当地居民日常活动场所的选择,“怀旧旅游”保护模式开发规模不宜过大,且应采取政府主导、社会价值优先;对于城市基础设施的“怀旧旅游”保护模式适应性建设,需要从旅游者与在地公众两个群体的需求为出发点进行考虑,保证街区的“怀旧旅游”场域以及氛围营造能够满足文化遗产保护与宣传的开发需求;同时促进街区产业转型。

关键词:澳门历史城区;怀旧旅游模式;文化遗产保护;城市意象理论;公众参与

引言

随着“澳门历史城区”申遗成功,澳门地区通过颇具象征性的多元文化与澳门本土文化融合的综合性文化遗产平台建设,文化遗产资源逐渐成为发展优势之一。澳门特别行政区人均GDP在2018年已超过香港1.75倍,文化遗产与赌博业、旅游业形成的综合体也成为澳门重要的宣传名片。

然而过去十五年间澳门地区在文化遗产保护领域的发展呈高开低走的趋势,目前已到了瓶颈期。除大三巴牌坊与议事厅前地等被重点开发的历史文化旅游区外,老城区中具有特殊意义的历史建筑等文化遗产则无人问津。同时像下文研究案例中提到十月初五日街的康真君庙、大龙凤茶楼等历史遗迹,因缺少游人,亦缺少文化气息,因此政府对于街区的历史文化传承与遗迹保护工作并没有予以重视,直接的后果是历史建筑的逐渐没落[1]。

因此本文将以澳门十月初五日街为对象,利用环境意象理论①要素分析街区中的文化遗产现状,探索在十月初五日街建设“怀旧旅游”模式的可能性,并进一步讨论澳门地区新型保护模式——“怀旧旅游”开发模式的实践可能性、存在问题以及现实意义。

笔者通过文献阅读以及田野调查法中的实地观察、体验、照片拍摄与访谈形式进行街区的数据收集,从案例的路径、边缘、标志三个环境意象要素进行街区的“怀旧旅游”模式建设可行性分析与空间分布探索;同时结合实际情况对十月初五日街“怀旧旅游”模式的预期效果以及可能存在的问题进行讨论,分析未来澳门地区在对较为分散但具有重要历史意义的文化遗产进行保护的过程中,开发“怀旧旅游”的现实意义以及发展趋势,同时提出发展建议。

一、澳门文化遗产保护现状

“澳门历史城区”入遗后,澳门特区政府以及社会各界开始注重澳门本土文化,即华人文化的挖掘与保护,利用多元文化以及澳门本土文化综合开发文化遗产资源②,文化遗产在澳门地区逐渐成为具有发展优势的重要资源之一。同时在数字支持技术快速发展的背景下,基于BIM-VR模型的澳门遗产可视化研究以及修缮管理数字化等利用大数据进行的文化遗产保护,以及“文化澳门”形象推广战略的推行[2],在很大程度上推进了澳门地区的文化遗产保护进程[3]。而在文化遗产保护与民众互动方面,澳门特区政府采取旧建筑活化与社区活动融合、旧建筑修缮与历史教育融合以及历史建筑保护与青年教育融合的形式,逐渐将文化遗产保护植入到民众的意识当中。

然而入遗后也出现了一些新问题。一方面在文化遗产旅游开发过程中,文化遗产保护与城市开发之间的冲突成为无法回避的挑战。大部分游客选择前往颇具象征性的大三巴牌坊、议事厅前地等被政府作为文化旅游名片的地点进行参观,而像历史老城区中位置较为偏僻、但具有重要历史意义的文化遗产点,则因为缺少(旅游)人流而逐渐被政府忽视。另一方面,虽然澳门在进行文化遗产管理方面开始较早,但理论研究以及政策法规起步却较晚[4],特区政府着重对遗产物质形态的保护,而忽略文化遗产背后的人文价值,使得文化遗产保护的公众参与程度薄弱,文化遗产保护因此逐渐进入瓶颈期。因而需要探索新的文化遗产保护模式,以强化公众参与、深入公众意识。文化遗产的“怀旧旅游”开发模式则为可供参考的新型文化遗产保护模式之一。

二、怀旧与“怀旧旅游”模式

“怀旧”一词最早是指人们对于失去的事物、人物等关于生活与情感的追忆③,由此产生的失落感。在某种程度上说,怀旧在旧时属于消极的情绪。随着社会的发展与物质生活的完善进步,现代怀旧更多是指人们乐于去追寻过去幸福快乐生活的回忆,属于积极的情绪。而怀旧也成为游客进行旅游的动机之一,旅游者渴望通过怀旧旅游的形式试图回到过去,感受旧时光带来的美好[5]。

“怀旧旅游”可以概括为两方面,一方面是旅游者专门探访具有文化特性的历史建筑(如民居、庙宇以及其他公共空间等),以体验旧时的风俗文化;另一方面是旅游者前往與自身经历相关、有特殊意义的地点进行探访。根据怀旧旅游的动机可大体分为五种形式:1)逃避放松式;2)学习式;3)“归乡”体验式;4)对比反思式;5)自我认同式[6]。怀旧旅游的主体是具有怀旧倾向、想通过“怀旧”寻求愉悦的旅游者,因此影响怀旧旅游形式的主要变量是人口统计学变量,即年龄变量——不同年龄段的旅游者对于旅游地场域的怀旧感受与认同感存在差异。因此需要利用城市意象理论对不同年龄段旅游者对于旅游地的环境意象要素进行分析,然后构建旅游地的场域怀旧文化,营造场域内的氛围,促使游客被动地参与到旅游地的怀旧场景中[7]。

三、基于“怀旧旅游”开发模式的文化遗产保护案例

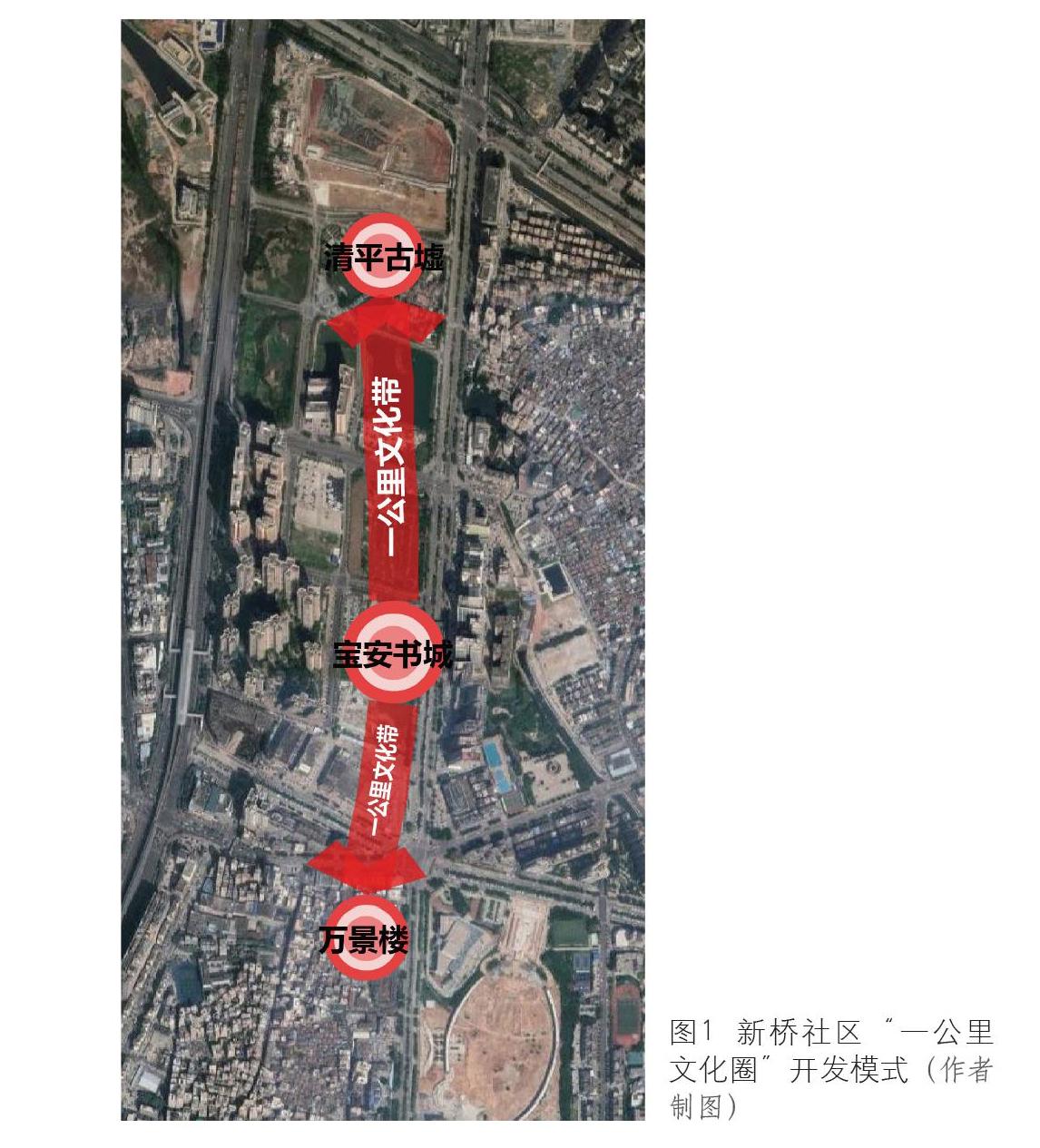

(一)深圳市沙井街道新桥社区文化遗产开发深圳市宝安区沙井街道素有“千年蚝乡”与“粤剧之乡”之称,保留着粤剧文化、舞狮文化与宗祠文化等重要的在地文化,在沙井街道新桥社区还保存有曾氏大宗祠、清平古墟与新桥粮仓等重要历史遗迹。随着新桥社区成为工业重镇后,在地文化遗产逐渐被忽略。近年当地政府意识到这一点,开始借助产业转型寻求文化遗产的保护与利用,在大力推行第三产业开发的过程中,以新桥在地文化为核心的“一公里文化圈”怀旧旅游战略被提出(图1),清平古墟等重要的历史遗迹被作为在地文化的载体,在进行文化遗产怀旧旅游开发的同时,结合在地文化的宣传,辅以如沙井金蚝节等特色文化节日活动,通过吸引游客的关注及对在地文化的了解,达到强化公共文化遗产保护意识、提高公众参与度的目的[8]。

(二)四川省安仁古镇“怀旧旅游”模式

四川省大邑县安仁古镇从场景、人物、物件、事件四个方面入手,结合自身历史文化背景,开发出“怀旧主题场景”,同时打造依托民国建筑群的沉浸式实景演出“仁者安仁”以及系列IP。一方面古镇保留着20余座民国时期的建筑群以及原有街巷格局,同时在街巷中保留了诸如黄包车等充满民国特色的交通形式及主题活动以辅助安仁古镇怀旧场景的重现。通过利用怀旧场景重现,构建历史文化场域,营造“怀旧”氛围,很大程度上促使旅客在场景中产生怀旧情感,从而感受到文化遗产背后的历史文化带来的震撼[9]。

上述案例显示,“怀旧旅游”开发模式作为新型的文化遗产保护形式,相对于封闭保护物质性的保护形式,更具有社会意义与社会价值[10],能够通过增加观览人流的方式,吸引公众对遗产背后的历史文化背景产生兴趣,从而增加公众参与文化遗产保护的热情。因此“怀旧旅游”模式从实施形式以及预期上看,比较适合于目前澳门特区文化遗产保护的进程与发展需求。下面通过十月初五日街的“怀旧旅游”环境要素分析,结合文献探讨一下目前澳门地区进行“怀旧旅游”保护模式开发的可行性。

四、十月初五日街怀旧旅游环境要素分析

十月初五日街是位于澳门半岛西部的一处旧街区,又名泗孟街,是葡萄牙人为纪念1910年10月5日民主革命胜利而命名的街道。十月初五日街的历史最早可以追溯到清代,在区位以及历史文化底蕴等方面具有开发怀旧旅游模式的条件。以下利用城市意象理论以及观察者认知地图,从标志、区域、边界、路径四种环境要素对十月初五日街的怀旧旅游开发潜能进行分析。

(一)标志

城市意象理论中的“标志”是指点状参照物,在观察者进行城市观察时、形成印象的外部实物参考点,是不可进入的。而怀旧旅游中的标志物多数指拥有一定历史文化底蕴以及历史意义的建筑物、人物故居等等,因此本文选择德成按、康真君庙、大龙凤茶楼以及英记茶庄四处历史遗存作为标志进行十月初五日街的怀旧旅游标志要素分析。

1.英记茶庄

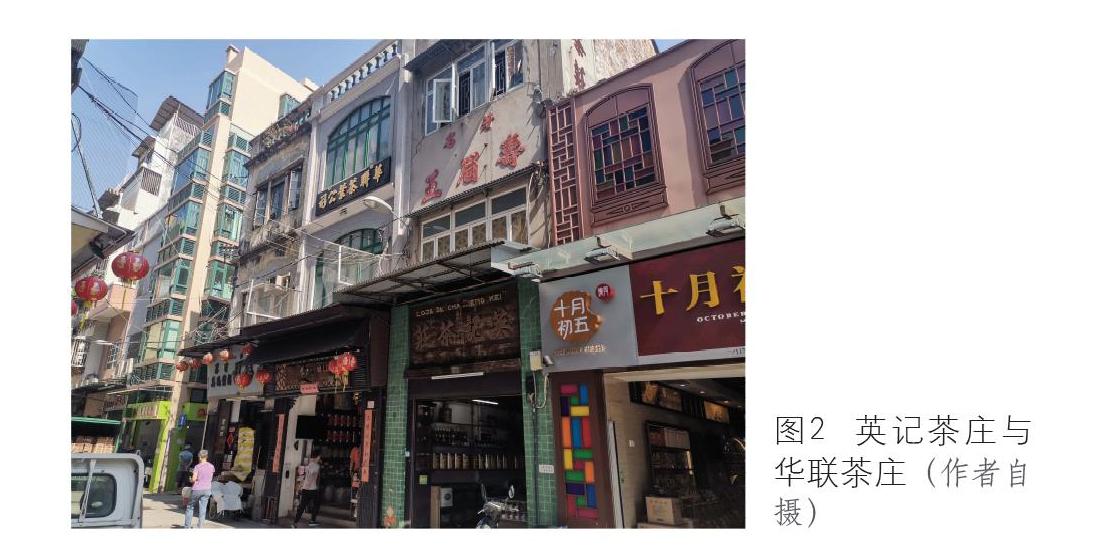

茶是澳门开埠前中外贸易非常重要的商品之一,在港澳码头开设以后,茶业成为十月初五日街一带被追捧的行业,各类茶庄涌现。而随着19世纪中叶鸦片战争的爆发,清政府被迫开放五个口岸进行通商,澳门地区茶叶转口港的地位受到动摇,同时印度茶与锡兰茶开始被引入欧洲,十月初五日街的茶业一时走向衰落,最后只剩下如今的英记茶庄以及后来入驻街区的华联茶庄(图2)。

英记茶庄作为十月初五日街茶业文化的历史遗留,在街区的“怀旧旅游”模式开发中,一方面可以利用其茶业文化宣传载体的作用,进行追溯茶文化的场域构造;另一方面可以在茶庄中设立品茶体验,让旅游者在场域中体验旧时街区的茶业特色;同时以茶文化的场域开发作为主题设立怀旧主题的茶庄,通过街区特产销售等方式在一定程度上帮助街区居民进行街道产业的转型与发展,从而带动街区活力。

2.大龙凤茶楼

历史上随着十月初五日街的茶业兴起,在街区中开始涌现一批旧式茶楼。民国期间,十月初五日街拥有民国茶楼、六国茶楼、冠南茶楼、得来茶楼以及远来茶楼等五家极具特色的传统茶楼,如今只剩下得来茶楼还在。六国茶楼于1938年易手他人进行扩建,其旧址后来沒有得到妥善保护、因多年失修而坍塌;冠南茶楼于1996年因地产价格大幅上涨而关门,后搬迁至提督马路重新开业,即现今的冠南轩茶楼;而得来茶楼则是如今街区中唯一一座得到妥善保护且仍在经营的茶楼。1930年代得来茶楼开始营业,到了1960年代更名为大龙凤茶楼(图3),以“老点茶楼”著称,茶客可以在喝茶时点播粤曲,该传统一直延续至今,每天在下午13—17点钟设有粤剧茶座(图4)。此类型的茶楼在澳门地区非常罕见,同时大龙凤茶楼又是十月初五日街茶楼文化的唯一遗迹,因此有着重要的怀旧旅游开发价值。

以大龙凤茶楼作为街区的茶楼文化载体进行场域的构造,利用粤剧茶座作为场域中的特殊体验形式,让旅游者在场域中进行旧时街区生活方面的“怀旧”体验。而对于茶楼自身而言,可以通过旅游者的“怀旧旅游”体验而受到社会重视,历史遗迹本身的运营能够得到持续保障,达到保护的目的。

3.康真君庙

康真君庙系1860年为供奉康公真君像(康公真君即宋高宗赵构)、以求十月初五日街的平安富贵而建成。和康真君庙有关的著名历史事件有“泥马渡康王”等。相传在清代,有一座木雕的康王神像顺水流漂流到十月初五日街,被街区的华人居民发现,当地居民均认为这是康王远渡而来保护澳门的象征。每到农历的七月初七日,在康真君庙会举办“康公诞”以及“七姐诞”的参拜活动。作为十月初五日街本土宗祠文化的象征,康真君庙在街区的历史文化传承中起着非常重要的作用。

在政府的大力推动下,康真君庙逐步成为具有怀旧特色的旅游景区。旅游者可以通过到康真君庙参拜的体验形式,在庙宇弥漫的烟火气中感受十月初五日街的历史变迁(图5)。同时通过场域的历史文化蕴含作用,将旅游者代入到当地居民在庙宇中活动的“怀旧”生活体验当中。

4.德成按

澳门的典当业在民国时期属于主要产业之一,在全盛时期澳门的典当业可以分为“当、按、押”三种形式,而德成按则属于“按”一类。德成按是1917年开设的当铺,一开始是属于澳门达官贵人拥有的物业,其建筑也属于典型的民国初期风格(图6),按中仍保留着当年遗留下来的保险柜等文物,同时整体构造在一定程度上也得到保护,是如今澳门仅存的结构较为完整的当铺建筑,对于澳门典当文化而言具有非常重要的意义。如今德成按被改造为澳门典当业展示馆,主要展示澳门典当业的运营流程及相关文件等。将德成按作为典当文化“怀旧旅游”的载体进行场域的设置,辅以典当业体验的旅游形式。一方面可以将旅游者的“怀旧”情绪带入场景中,同时可以作为十月初五日街吸引旅游人流的重要媒介,通过“怀旧”情绪的带入以及路径的引导作用将旅游者吸引至街区进行“怀旧旅游”体验。

(二)区域路径与边界

十月初五日街的街道形态呈微向外弯曲的L型,全长约625米,宽8~9米。街道南边与东西走向的亚美打利庇庐大马路相连接,北边则与沙梨头海边大马路相连接(图7)。

亚美打利庇庐大马路主要产业为旅游业,沿街拥有诸如德成按的历史遗迹以及鉅记饼家等澳门特产店。大马路与营地大街相连,可以通过路径的引导对议事厅前地的饱和游客进行分流。而沙梨头海边大马路主要的产业为工业与零售业,主要衔接十月初五日街居民的日常活动。同时十月初五日街横穿三个区域:从沙梨头海边大马路到康真君庙为花王堂区,从康公庙前地到亚美打利庇庐大马路为大堂区,其余部分则属于风顺堂区。

因此从十月初五日街的观察者通道进行分析,通过路径的动向研究可以发现:利用亚美打利比卢大马路以及沙梨头海边大马路的区位与产业作用以及三区的划分界限进行十月初五日街“怀旧旅游”的功能分区引导,能够使得街区的“怀旧旅游”模式建立更有效率,同时可以将区域间的相互作用作为十月初五日街“怀旧旅游”模式建立的考虑因素,即街道“怀旧旅游”模式的区域性。

五、研究讨论

(一)澳门地区“怀旧旅游”保护模式开发现实意义关于澳门地区的“怀旧旅游”文化遗产保护模式开发,需要强调的是,“怀旧旅游”形式的开发重点应当为社会价值优先,而非经济价值。同时现代性是造成现代怀旧需求的主要要素之一,亦是“怀旧旅游”保护形式开发的核心特性[11],因此关于“怀旧旅游”保护形式的开发现实意义讨论对象可以分为:旅游者、澳门民众以及澳门特区政府三个主体。

对于旅游者而言,能够通过在澳门地区参与“怀旧旅游”活动的形式,感受澳门历史街区的别样风情,补偿在日常生活中无法感受到的历史底蕴。大部分旅游者对于澳门历史文化的印象停留在大三巴牌坊以及议事厅前地等重点历史文化旅游区。对于澳门旅游者来说,通过“怀旧旅游”形式挖掘澳门旧街区的历史文化底蕴较新鲜有趣;而且年龄较大的旅游者能够在澳门旧街区的特色旅游体验中,感受街区居民当年的生活,从而有所共鸣;同时也可能触发旅游者对城市现代化进程过快情况下、历史文化与历史遗迹快速消失的反思。

对于当地居民而言,通过开发“怀旧旅游”模式,一方面能够增加自身对于澳门在地文化的认同感;另一方面可通过街区“怀旧旅游”建设,发展具有街区特色的产业,实现街区产业转型。

对于特区政府而言,需要利用“怀旧旅游”这种新型的文化遗产保护形式,达到耦合澳门在地文化与多元文化的目的;而且要优先考虑“怀旧旅游”模式开发所带来的社会效益;同时思考如何实现在地居民以及旅游者之间在文化遗产保护方面的联系,最大程度减少“怀旧旅游”模式开发进程中,对文化遗产本身造成破坏。

(二)“怀旧旅游”保护模式开发现存问题

以十月初五日街为例,进行“怀旧旅游”保护模式开发过程中最大的问题是与模式相匹配的基础设施建设问题以及居民的积极性问题。

十月初五日街由于街道缺少停车位规划,路两侧存在电单车与机动车乱停放的情况(图8),道路只能够满足一辆机动车行驶,同时在生活区域没有人行道设置,行人只能在马路中间行走,而大量的电单车则在道路中穿梭。在公共交通方面,目前只有18路巴士能够直接到达十月初五日街。因此从通道的可达性与安全性方面考虑,进行历史旧城区的“怀旧旅游”保护模式建设,需要在道路基础设施建设上多下功夫。对于街区居民而言,一方面街区的居民对于街区“怀旧旅游”保护模式的开发有所期待,期望为街区带来新的活力,同时希望历史文化与历史遗迹得到妥善的保护。但另一方面,他们对这种模式的不确定性抱有恐惧感,本就拥挤的街区道路在旅游者数量增加后可能会打破街区居民原有的生活平衡,旅游活动对居民日常生活的影响成为街区居民担心的问题之一。

六、结语

结合文献以及案例、基于环境意象分析的“怀旧旅游”保护模式开发潜力分析可以发现,澳门地区在利用历史文化标志构造“怀旧”场域以及区位方面拥有非常大的发展潜力。然而受限于游客的旅行时间以及旅游地选择与当地居民日常活动的场所选择,澳门地区的“怀旧旅游”保护模式开发规模不宜过大,且宜采用社会组织的公益导览形式。一方面可以通过免费/公益的方式,吸引当地公众以及游客等受众人群的参与,提高公众对于澳门文化遗产的保护意识,最大程度地实现“怀旧旅游”保护模式的社会价值;另一方面可以吸引学生等青少年群体,将文化遗产保护意识植根于下一代。

在此,笔者建议:澳门地区发展“怀旧旅游”文化遗产保护模式,一方面需要政府对街区历史遗迹采取的保护措施起主导调控作用,以保证街区的“怀旧旅游”场域以及氛围营造能够满足文化遗产保护与宣传的开发需求;同时政府对于城市基础设施的“怀旧旅游”保护模式适应性建设,需要从旅游者与在地公众两个群体的需求为出发点进行考虑,在满足旅游者游览通行需求的同时,需要考虑当地居民的日常出行与通行的流畅性,最大限度地减少旅游活动对于居民日常生活的影响。

参考文献:

①城市意象是凯文.林奇(KEVINLYNCY)于1960年代提出的一种城市理论,从环境意象和城市形态两个方面对城市环境内涵进行说明。

②在粤港澳大湾区的建设中,澳门地区也因此被定位为中葡文化交流平台。③美国学者斯维特兰娜·博伊姆(SvetlanaBoym)在其著作《怀旧的未来》中将怀旧行为分成两大类:修复型怀旧和反思型怀旧。修复型怀旧注重于“旧”,总是试图恢复旧有的物、观念或习惯等,如修复毁坏的古建筑,穿汉服等;反思型怀旧则关注于“怀”,更像一个人在废墟上徘徊,试图在脑海里重构逝去的时光,再现旧物、人、观念或习惯的形象。参见:(美)斯维特兰娜·博伊姆.怀旧的未来(TheFutureofNOSTALGIA)[M].杨德友,译.南京:译林出版社,2010.

[1]林广志,吕志鹏,叶农,等.澳门旧街往事(中文版)[M].澳门:澳门民政总署,2013:92―95.

[2]张俊竹.“文化澳门”形象塑造与推广战略[J].家具与室内装饰,2018(1):67―68.

[3]童乔慧,卫薇.澳门建筑遗产的数字化保护模式[J].新建筑,2016(6):40―43.

[4]郑剑艺.澳门后世遗时代建筑文化遗产的文化建构与保护困境[J].世界建筑,2019(11):44―48.

[5]史灵歌,孙子惠.怀旧旅游研究综述及展望[J].无锡商业职业技术学院学报,2019(4):70―74.

[6]肖文媛.快速城市化背景下城市怀旧旅游研究[J].城市旅游规划,2019(3):80―81.

[7]刘溪辰.怀旧旅游综述及其开发探索[J].辽宁师专学报(社会科学版),2017(6):9―10.

[8]黃梓卫.以历史为镜:探讨深圳市沙井街道新桥小区之历史文化及遗迹保护模式[J].美与时代(城市版),2019(11):97―99.

[9]余志远,游姣.现代性视域下古镇旅游场中的怀旧旅游体验研究——以安仁古镇为例[J].旅游科学,2018(10):70―76.

[10]熊剑峰,王峰,明庆忠.怀旧旅游解析[J].旅游科学,2012(10):34―35.

[11]苗成敏,刘兴双.怀旧旅游研究综述[J].合作经济与科技,2018(10):44―45.

(责任编辑:孙秀丽)