豆粕在畜禽饲料中的营养价值与抗营养成分解析

2021-06-21谭会泽刘松柏

杨 露,谭会泽,刘松柏,陈 丹

(温氏食品集团股份有限公司//农业部动物营养与饲料学重点实验室,广东 云浮 527400)

众所周知,豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产物,在畜牧业中起着至关重要的作用。豆粕的工业化生产可追溯至1920年(美国大豆协会的成立),距今已有100年的历史。目前,大豆及其副产物的产量属美国最高,其次是巴西,而后是阿根廷和中国。表1是USDA统计的世界范围内大豆及豆粕的年产量。

表1 世界范围内大豆和豆粕的年产量

作为一种优质的植物蛋白质来源,豆粕被广泛用做畜禽原料,还有一少部分用于健康食品以及化妆品行业。在豆粕加工过程中极为重要的一个指标是温度,温度过高会影响豆粕中蛋白质的含量,降低氨基酸消化率;温度过低会增加豆粕的水分含量,影响储存期内豆粕的质量。在畜禽养殖方面,对豆粕的研究主要集中在其营养价值(氨基酸消化率、能量)和抗营养作用(抗营养因子)两个方面。

1 营养价值

1.1 氨基酸消化率

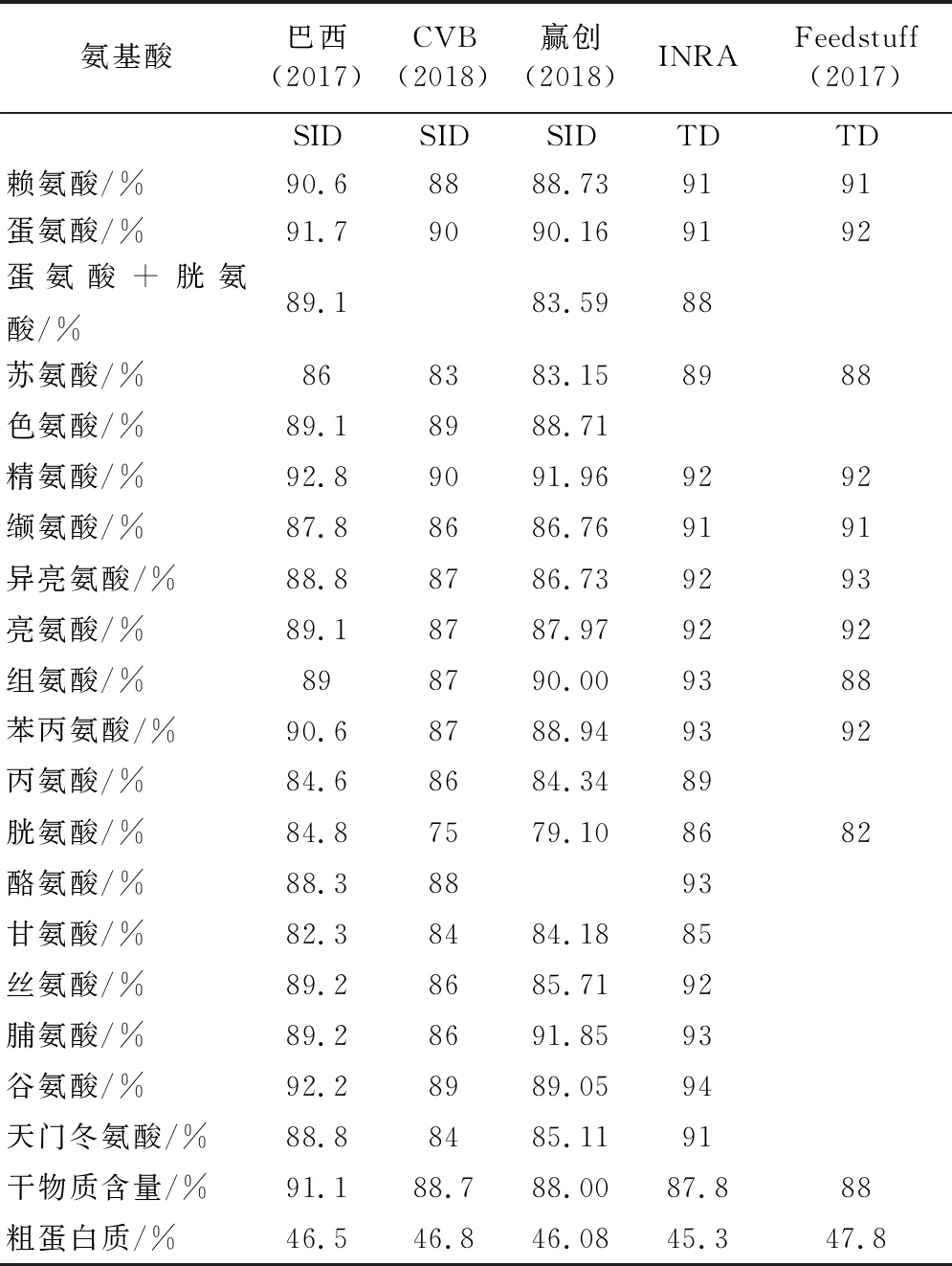

对饲料原料消化率的分析研究始于1900年左右,Wilbur Atwater发表了测定饲料成分中可消化组分和代谢能的方程和方法[1]。到1979年,Sibbald明确了饲料原料可消化氨基酸的说法[2]。Parsons等人进一步标准化了脱壳豆粕可消化氨基酸的测定方法。目前公认的方法被称为精准饲养公鸡试验[3],用切除盲肠的公鸡测定标准氨基酸消化率。因该测定方法简单、快捷、成本低,故已被广泛应用于测定饲料原料的氨基酸消化率。参照不同的数据库可以看出,目前除去INRA数据库测定氨基酸消化率是用未除去盲肠的公鸡测定外,其余数据库中的测定值均为切除盲肠测定或分析的结果,详情见表2。对于豆粕氨基酸消化率,从不同数据库分析看,相同方法测定的结果也有差异。Tkakur和Hurburgh通过研究证明美国豆粕的氨基酸消化率要高于其他地区的豆粕[4]。近些年来,有诸多科研工作者研究豆粕氨基酸消化率与原料营养成分之间的相关关系,如Frikha等通过饲养实验表明,豆粕的粗蛋白质和赖氨酸的标准回肠消化率系数与其粗蛋白质含量、氢氧化钾蛋白质溶解度、胰蛋白酶抑制剂活性和赖氨酸呈显著正相关关系,但是与中性洗涤纤维和低聚糖含量无关。同时证明美国和巴西豆粕的氨基酸标准回肠消化率系数高于阿根廷的,也提出氢氧化钾蛋白质溶解度是预测豆粕粗蛋白质和赖氨酸含量的重要因子[5]。

表2 不同数据库中豆粕的氨基酸消化率

1.2 能值

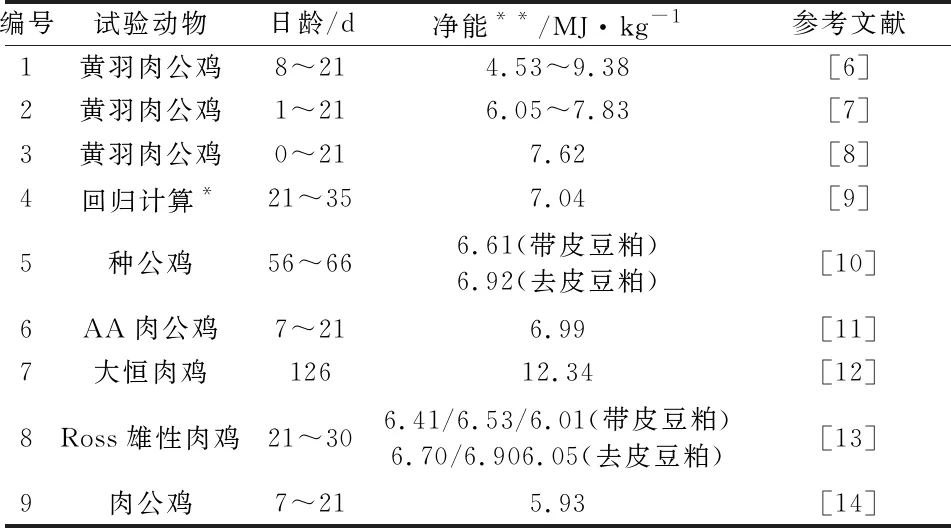

豆粕的能值受产地、品种、加工方式和储藏条件影响。诸多试验研究表明豆粕的总能变异相对较小,也说明其不受单一营养成分的控制,而是由多种因素共同影响的。表3总结了近十年来畜禽对豆粕的能量利用情况。

表3 不同鸡品种、不同日龄条件下豆粕的净能值研究

由不同研究者的试验结果看出,不同天龄、不同种类的实验动物对豆粕的利用效率有差异。肉鸡对去皮和带皮豆粕的能量利用率也不尽相同。但是对于肉鸡来讲,豆粕的净能值基本在6.05~7.04 MJ/kg。

2 抗营养作用

与其他植物蛋白源相比,豆粕含有更高的能值和蛋白质含量(除去蛋氨酸稍低外,其他氨基酸平衡性较好)。然而,豆粕中还含有抗营养特性的物质,包括抗胰蛋白酶抑制剂、凝集素、寡糖、植酸、非淀粉多糖等,它们不仅不会被畜禽利用,反而还会影响畜禽机体的某些机能。下面主要从热不稳定抗营养因子胰蛋白酶抑制剂和热稳定抗营养因子非淀粉多糖及大豆低聚糖两部分分析豆粕的抗营养特性。

2.1 热不稳定抗营养因子——胰蛋白酶抑制剂

胰蛋白酶抑制剂是多种胰蛋白酶抑制因子的统称,最早由Kunitz于1945年首次从豆粕中结晶出,后续发现的变体统称为胰蛋白酶抑制剂。蛋白酶抑制剂通过抑制单胃动物胰蛋白酶和糜蛋白酶的活性降低蛋白质的消化率。负反馈机制是目前被公认的胰蛋白酶抑制因子对家禽生长发育造成负面作用的机理,即胰蛋白酶抑制剂-胰蛋白酶复合物的形成,使十二指肠中的胰蛋白酶水平降低,从而刺激胰腺产生更多的酶来弥补这一损失。这种胰蛋白酶抑制剂-胰蛋白酶复合物是胰蛋白酶抑制剂引起生长抑制的原因,因为胰蛋白酶不能有效水解饲料蛋白,导致氮的外源性损失,由于胰蛋白酶不断分泌,也造成了内源性氨基酸的损失[15]。

2.2 热稳定抗营养因子——非淀粉多糖和大豆低聚糖

大豆含有的高浓度碳水化合物主要由非淀粉多糖(NSP)和低聚糖组成。NSP可分为不溶性NSP(主要为纤维素)和可溶性NSP(主要由果胶聚合物组成,部分溶于水)。单胃动物体内没有酶水解这些碳水化合物,因此它们的消化是通过细菌发酵来实现的。大豆碳水化合物发酵产生短链脂肪酸,可作为畜禽的能量来源。碳水化合物的利用效率与畜禽种类、年龄以及化合物的组成结构有关。日粮NSP对营养物质消化率的抑制作用取决于其含量、来源和组成。在家禽中,可溶性NSP增加消化黏度,降低营养物质的消化率,从而降低家禽的生长性能。而在生长猪身上对肠道黏度的影响,通常不那么明显。在单胃动物中,一方面要考虑NSP的抗营养作用,另一方面也要考虑微生物发酵NSP产物对宿主的利弊。通常情况下猪对NSP的消化能力强于家禽,是基于猪有更好的大肠发酵能力和更长的发酵时间。

大豆低聚糖如棉子糖和水苏糖,是由相对较少的单糖组成的碳水化合物,大豆中的低聚糖,不能通过热加工消除掉[16]。Smiricky通过研究证实它们会影响单胃动物回肠营养物质的消化率和粪便粘稠度[17]。给肉仔鸡饲喂较高水平的低聚糖(8 g/kg)可能会降低其代谢能和氨基酸消化率[18]。然而,也有报导称有一些大豆低聚糖被肠道菌群作为益生元进行部分发酵,从而促进有益菌的选择性生长。

此外,大豆还含有一种与肠道细胞结合并干扰营养吸收的化合物,即凝集素。还有其他的一些抗营养作用尚不清楚的化合物,如皂素、脂氧酶、植物雌激素和甲状腺激素等。

3 豆粕加工方式

豆粕能否发挥其最大营养价值依赖于精准的热加工条件,避免未加工或过度加工。目前,豆粕的加工方式有挤压,溶剂提取,烘烤和超微粉碎等。Parsons等指出过度热加工会降低豆粕中赖氨酸、精氨酸和胱氨酸的消化率[19]。他曾在实验室中利用高压灭菌锅过度热加工豆粕,结果表明过度加工产生了大量的美拉德反应产物,降低了氨基酸的利用率[20]。如果豆粕加工程度不足,那么其含有的不同种类的抗营养因子会影响畜禽的消化吸收。因而如何去除豆粕中的抗营养因子,提高畜禽对豆粕的利用效率,是目前近些年来研究的热点。有研究利用微生物蛋白酶水解豆粕并探求其对肉鸡生长性能和营养物质消化率的影响,试验结果表明,酶解豆粕可改善肉鸡对豆粕的利用效率[21]。也有些研究者通过发酵技术,利用芽孢杆菌或者乳酸菌等在发酵过程中产生的酶除去抗营养因子,提高畜禽胃肠道对豆粕中营养物质的消化吸收能力。同时,豆粕在发酵过程中会产生大量可以提高畜禽对豆粕中蛋白质利用价值的活性肽等营养成分[22]。此外,还有研究将大豆提取豆油后的主要副产品磷脂回喷至豆粕中,经干燥制备成磷脂豆粕,用其饲喂断奶仔猪可提高其采食量和料重比[23]。

4 豆粕代替品

近些年由于豆粕供需关系的矛盾日益突出,加之低氮减排的环保要求,低蛋白质日粮技术以及豆粕替代品的开发都成为研究的热点。低蛋白质日粮技术是依据理想蛋白模型,要求在不影响畜禽生产性能及畜产品品质条件下,调节某种或某几种氨基酸的含量,提高氨基酸平衡性和利用效率,来达到减少氮排放的目的。豆粕蛋白质含量较高,氨基酸平衡性较好,但是由于全球范围内豆粕供需矛盾导致豆粕价位不断上涨,这就需要不但降低豆粕的使用量,也促使整个行业不断研究豆粕的替代产品。因而,近些年豆粕替代品的研究也层出不穷,如洋刀豆豆粕[24]、葵花粕[25-28]、菜籽粕[29-30]、发酵菜籽粕[31]、棉粕[32]、发酵棉粕[33-34]、花生饼[35]、棕榈仁粕[36]、蚕粉[37]等原料的营养价值评估以及在畜禽日粮的使用量研究,加速了低蛋白质日粮技术和配方结构多元化的研究,提高了非常规原料的使用,节约了饲料成本,促进了畜牧业的发展。

5 未来的研究

当今社会,粮食紧缺和环境压力促使整个行业寻求高效利用各种资源以降低粮食浪费的途径,因而豆粕的饲用改良也显得日益重要。有研究指出通过基因改良大豆降低其抗营养因子的含量和种类来提高其利用价值,但转基因大豆的安全性问题仍存在争议。现在有诸多学者研究不同微生物菌种、不同发酵工艺对豆粕进行发酵,这样不仅可以降低豆粕中抗营养因子的含量,提高畜禽对发酵豆粕中营养物质的利用率,而且发酵后的产品中含有的有益微生物菌群可以保护畜禽的肠道健康,提高畜禽的免疫机能。此外,低蛋白日粮技术的研究以及低氮减排环保技术的要求,企业和科研工作者将会研究开发更多非常规原料以替代豆粕。在不久的将来,相信畜禽对豆粕的利用效率会更高,畜禽的日粮配方结构更加多元化。