禅宗语境下少林武术中的表现形式及特点(下)

2021-06-20刘旭东

刘旭东

三、传统的封闭性 广博的兼容性

少林寺自公元495年建寺以来,至今已有1500多年。历史上,虽然历经多次洗劫和战乱,却都幸运地挺过灾难,延续至今。综观其延续性,少林寺属于家族式宗法制度管理的寺院,即所谓的“子孙堂”。僧众之间,是仿照家族形式组织,按其师徒法子、法孙的关系,好像家族一般, 具有很强的传统封建性和封闭性。这种封闭性的传承制度,对于整个少林体系文化的保存和传承,无论从其禅宗特点还是武术技艺,都是非常优越的。这正是传统的少林武术得以保存到今天的原因之一。

作为统治中国2000余年的封建社会最大的特点就是传统的封闭性,而这种特性,不管朝代如何变迁,它都始终影响和作用着“深山藏古刹,碧溪锁少林”的少林寺和少林武术。郭成尧《国术摘要》“夫专制者,则人民对国家观念浅,身家之观念深,一技一艺之长,辄用以自卫,严守秘密,不肯出面问世。”归罪于专制,固然有一定道理,重要的原因就是宗法意识的强烈,而这种秘密状态的目的是维护“绝技”的手段和宗教团体的各种利益。

作为家族式宗法制度寺院,“子孙堂”具有很强的封闭性,众僧归入佛门后,按照宗法世谱,赐予法名。因此,“师兄、师弟”等词汇在寺院中传承延续,在参禅习武的过程中,“同门同派”则成为寺僧们相对独立而又彼此联系的心理基础,正是有了这种心理基础,历代寺僧逐渐形成一种相对稳定的团体。因此,无论在佛法教义的传播中,还是在习武过程中,他们都以本寺院或者本身集体团队作为精神支柱和心理寄托。

程宗猷在《少林棍法禅宗》中写道:“尝教海内无武僧,唯少林称者,重护教也。”少林寺既然为一个宗法实体,其社会地位和经济利益当然需要武术和僧兵的维护。

少林武术相对秘密和封闭状态的传承,却有利于习武者人格品德选择和拳种技术创造的纯洁。尤其是后者的作用不容低估,保密状态下固然不利于取长补短,然而却有利于充分发挥个体的个性和智慧,使创造向深层发展并使这一拳种形成区别其他拳种的独特风格。同时,在少林寺一千五百多年的历史变迁中,也不断汲取各个武术流派的优秀成分,成为中国武术最大的聚集地之一。北宋年间的福居和尚,曾邀请全国武术名流十八家云集少林,与各派切磋技艺,汇集拳谱,编集成册,供寺僧演练。他们将这十八家概括为:以太祖长拳起首,韩通通臂为母,郑恩之缠封尤妙,温元之短拳甚奇,马籍短打更佳,孙恒猴拳且盛,黄右之靠身难近,绵盛之面掌疾飞,金箱之磕手通拳,刘兴之钩搂探手,谭方之滚漏贯耳,燕青之粘拿跌法,林冲之鸳鸯脚强,孟苏之七势连掌,崔连之窝里炮捶,杨滚之捆掳真入,王郎之螳螂总攻,怀德之摔掠硬崩。由此可以看出,少林武术已经兼收并蓄其他技击之长,使之内容更加丰富。

少林武术在不断发展的过程中间,既吸收他家之长,同时更加注重了自身的充实和提高,甚至虚心下问,拜师求艺。明朝抗倭将领俞大猷曾经出于对少林寺的名声,亲身到少林,观看少林棍术,但却非常失望,他说道“予视其技已失古人真诀”,时任少林寺住持小山和尚向俞大猷虚心求教,希望俞“示以真诀,是有望于名公”,并在其僧徒中选取二人宗擎和普从,随往俞大猷南征抗倭并学习少林棍法,最终学成归来,“以真诀广传于僧,得其法者亦多也”。

传统的封闭性造就了少林寺及少林武术的相对于独立的特性,主要表现在宗法制度上和佛法教义上,以及武术同门同派的传承性。而使少林武术不断发扬进取,扬名立世,是以佛法为理论基础,广泛汲取诸多技击之长,海纳百川的学习和实践态度。

四、少林武术体现出佛学渗透

作为佛教寺院的僧人,言谈举止、日常生活都受到佛教的约束,少林寺僧习练少林武术时也不例外,要受到“少林习武戒约十条”等约束,这种约束和戒律也直接表现在少林武术演练的动作风格和特点上。

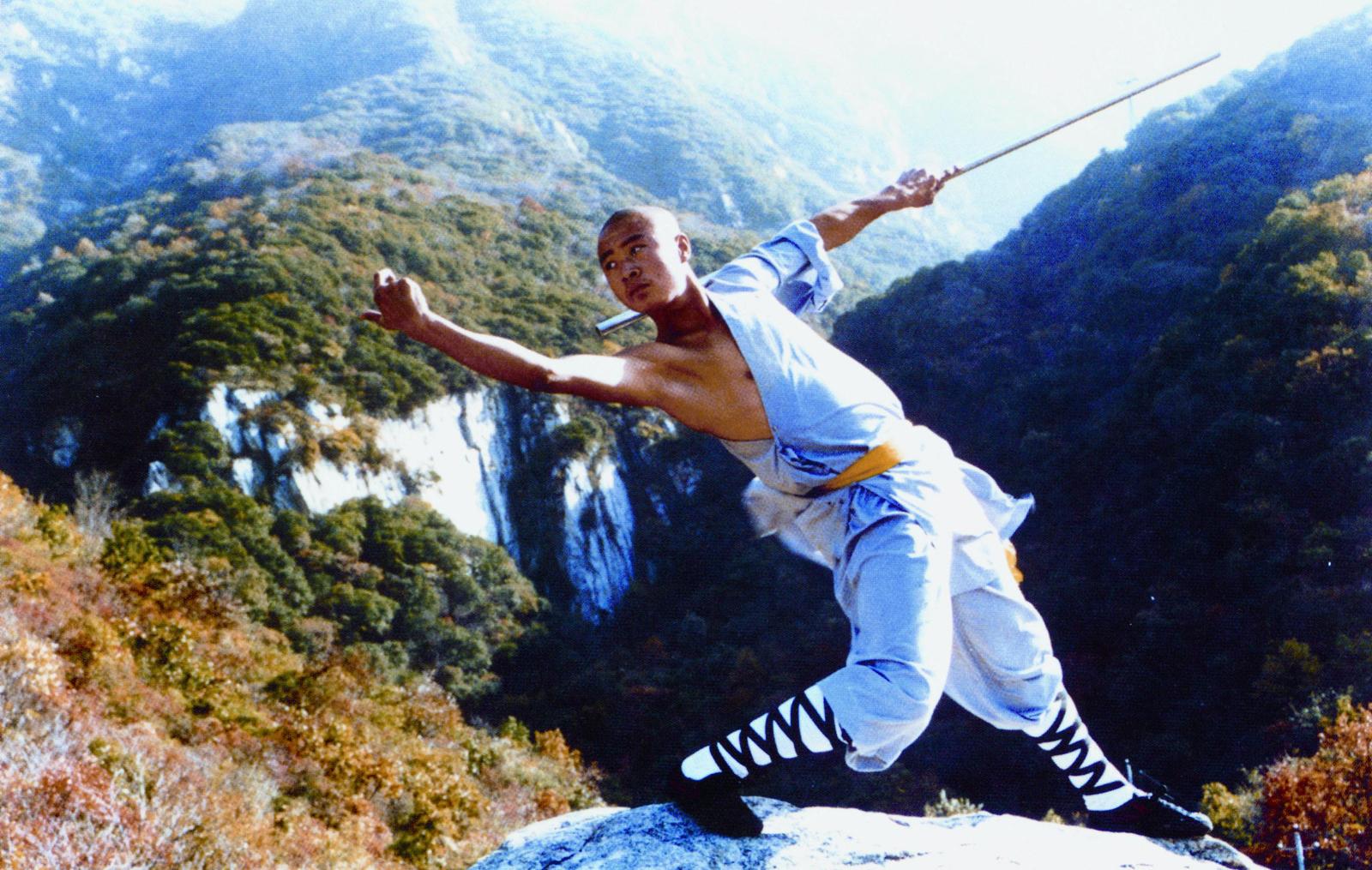

少林武术起势均以双手合掌或单掌立于胸前,表现出节制谦和,以防为先,攻击为后,深刻体现出佛门的悲悯之怀。即使自己武艺高强,只可以用于自卫防身,切戒逞血气之私,有好勇斗狠之举。但是在演练过程中或搏击实战中,动作特点体现为幅度小,含蓄,讲究内劲,短小精悍,后发制人,一招制敌。“节制谦和”和“后发制人,一招制敌”是少林武术中相辅相成的关系,两者并不矛盾。“节制谦和”作为临战的心态,一方面体现出佛家慈悲之怀,另一方面使自己的心理做到不惧不畏 、不骄不躁,以平和心态去临敌实战。而后发制人、一招制敌,注重实用融贯于武术技艺之中,因为少林寺最初的武装建立,只是抵御山贼土匪、流民草寇,个体实战能力的拼杀,决定其技击动作特点应以快制胜,应用性强,不练花架子。

少林武术在动作名称及器械练习中都受到了佛学的影响。在少林拳术中,我们看到诸如“罗汉”“金刚”“达摩”等佛学词语作为套路名称的。传说中的少林寺第一套拳术就叫“罗汉十八手”,它根据寺内十八罗汉铜像各选一个动作,逐渐演化成有节有理的简单套路。到唐代,发展到三十六路;宋元之初,经觉远、秋月等少林武僧增至一百七十三手;继至明代,做了统一调整,编成十八路,共三百二十四手。并且每路又增加了起手和收势动作,使“罗汉十八手”成了一种系列拳术套路,不仅风格独特,形象逼真,而且节律紧凑,攻防意义明确,正式列为少林寺院师授徒技的规范套路。此外,在单独技术动作的命名中,也有诸如“童子拜佛”“金刚捣臼”“和尚撞钟”“罗汉卧地睡”等能够充分体现佛、禅意义的技击动作。

以少林棍作为少林器械的代表,则最能体现出少林武术的佛学特征。它最初来源可能出于对佛教的崇拜和信仰,现在少林寺内供奉的紧那罗王神像可以说明这一点。元朝至正间(公元1341—1368),红巾军围困少林,与佛门为敌,正在危急时刻,“一僧持火棍出,变形数十丈,独立高峰,呼道‘吾乃紧那罗王,其后隐觅不见,红巾军顿时“惊怖而遁”。然而,这段神话,在少林武术史上意义重大,因为这根烧火棍,成了后来少林寺棍法的最神圣象征,而“紧那罗王”也变成了传授少林棍法“武圣”信仰。紧那罗王的传说提升了少林武术的声望,也使寺僧们习武活动得到了宗教的认可。此后俞大猷 “予闻河南少林寺,有神传长剑技”,并特地“取道至寺”观技,此处“神传长剑技”即指少林棍法。明朝少林僧兵受朝廷调用抗倭,并不是以世俗眼中的僧兵形象,而是以佛教护法神的身份出现。郑若曾《僧兵首捷记》载:“天员引骑兵左右闪开,诱敌前进,贼先发矢,僧兵亦发矢。天员传令停射交锋。无极摧阵,呼伽蓝三声:杀,杀,杀。僧兵临战暗以靛青涂面,贼见青脸,红巾蒙头,疑为神兵。”文中的伽蓝,即指伽蓝殿供奉的紧那罗王像,而“靛青涂面”是因为紧那罗王最初是以烧火僧的形象出现的,所以僧兵尽量在形象上近似于紧那罗王。由此,我们不难感受到少林寺浓厚的紧那罗王信仰氛围,以及在这种浓厚的紧那罗王神信仰氛围中少林功夫的具体表现。

少林寺在诸多兵器中为何擅长用棍法:佛家主张以慈悲为怀,戒杀戒斗,而棍棒之类,它非铜非铁,没有锋刃,非凶器,一般多用于自卫,佛家子弟携带较宜,这可能是重要原因。此外,明代程宗猷著有《少林棍法阐宗》,把棍法总结成书,该书写道:“少林形胜,有文武二山夹峙,故棍法与阐宗并传不替,是以四方之士,往往慕其风声。”禅宗讲的是“不立文字”,注重“顿悟”,其中就有所谓的“棒喝”的标志。少林寺僧重视棍术的练习和实用在实战中也有上佳表现。唐初“十三棍僧救唐王”到明朝抗倭,其兵器都主要用棍。《倭变事略》记:“某僧手执铁棍,以古大钱贯铁条于中,长约八九尺,重约三四十斤。”由此可以看到,熟谙棍术的僧兵,多选用铁棍。

此外,少林寺僧所选用的其他器械有明显的宗教崇拜,在少林套路中就有达摩剑、达摩杖、达摩大铲等,而寺僧腰间所佩单刀则称之为“戒刀”,选其意“悲慈为本,切勿戒杀”之意,一方面表现了对佛家祖师的怀念之情,更重要的是以这种形式来表现少林武术。

五、结语

拳禅合一是以少林派为代表的寺院武功的最高境界。少林武功将禅理渗透到武术中去,以禅理和宗教形象来编排、命名拳术套路和各种动作及功夫,使得禅理与武功紧密结合在一起,于是禅中有拳、拳中透禅,最终使拳禅浑然一体,达到拳禅合一的高级境界,成为中国武术的一朵奇葩。

(編辑/高翔)