海洋经济的“质”影响了沿海经济增长的“量”吗?

2021-05-19王银银张二震

王银银 戴 翔 张二震

党的十九大报告明确提出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,习近平总书记强调“海洋是高质量发展战略要地”。《2020年中国海洋经济统计公报》显示,全国海洋生产总值89415亿元,在国内及沿海生产总值所占比重分别为7.9%和14.9%,海洋三次产业结构为4.9∶33.4∶61.7。随着经济全球化进程的加速,海洋经济对区域经济的带动效应不断凸显,中国海洋经济已经具备较高经济效益和较强竞争水平。然而,受现有科技水平及经济体系影响,以陆地资源消耗为特征的传统海洋经济发展方式,引发能源短缺加速、海洋可开发空间变小、海洋生态环境恶化等问题,严重影响了海洋经济可持续发展。此外,中国巨大的陆地及海洋面积,导致沿海地区在资源结构和海洋经济发展方式上存在显著差异,海洋经济对沿海经济增长的支撑缺乏后劲。海洋经济高质量发展作为当前乃至今后相当长一段时间确定的海洋经济发展科学指引,能有效推动海洋经济发展从“量”的增长转向“质”的提高,实现量在新等级上保持增长,这对提升沿海经济的贡献作用显得尤为重要。本文从海洋经济质量视角重新审视沿海经济增长,以寻求依托海洋经济高质量发展带动沿海经济增长的具体路径。

一、文献综述

国内外学者关于海洋经济对沿海经济的影响研究,主要体现为海洋经济对区域(国民)经济的贡献作用。许多沿海国家意识到海洋经济对国民经济的重要作用,将其列为国家海洋政策制定的重要依据。①DT Pugh.Socio-economic Indicators of Marine-related Activities in the UK,London:The Crown Estate,2008.N Rorholm最早采用投入产出模型分析海洋产业部门对地区经济的影响方式和程度②N Rorholm,HC Lampe,N Marshall et al,Economic impact of marine-oriented activities:A Study of the southern New England marine region,University of Rhode Island,Department of Food and Resource Economics,1967.,揭示了海洋产业是推动国民经济增长的重要驱动力量③G Pontecorvo,M Wilkinson,R Anderson,M Holdowsky,“Contribution of the ocean sector to the United States economy”,Science,1980,208(4447),pp.1000-1006.。然而,单一的海洋产业(部门)或海洋经济活动在不同国家或地区对经济增长的影响各不相同。④E Stebbings,E Papathanasopoulou,T Hooper,etal,“The marine economy of the United Kingdom”,Marine Policy,2020,116(3),pp.1-10.、⑤马仁锋、候勃等:《海洋产业影响省域经济增长估计及其分异动因判识》,《地理科学》2018年第2期。若将海洋产业作为外生变量,则会发现海洋经济对区域经济的影响不仅包括海洋产业(部门)的直接效应,还包括对地方财政、就业、政府收入等的间接和波及效应。⑥李福柱、孙明艳:《海洋经济对沿海地区经济发展的带动效应评价研究》,《华东经济管理》2012年第11期。自习近平总书记提出“海洋是高质量发展战略要地”,学术界对海洋经济高质量发展的内涵、机理及实证的研究不断涌现。韩增林等指出海洋经济高质量发展作为“经济—社会—资源环境”动态平衡发展的结果⑦韩增林、李博等:《“海洋经济高质量发展”笔谈》,《中国海洋大学学报(社会科学版)》2019年第5期。,在“五大发展理念”视角下,各个子系统水平存在区域差异⑧鲁亚运、原峰、李杏筠:《我国海洋经济高质量发展评价指标体系构建及应用研究——基于五大发展理念的视角》,《企业经济》2019年第12期。,而海洋经济系统时空协调发展是实现高质量发展的重要保障⑨狄乾斌、於哲、徐礼祥:《高质量增长背景下海洋经济发展的时空协调模式研究——基于环渤海地区地级市的实证》,《地理科学》2019年第10期。。

进一步分析海洋经济质量影响因素发现,在区域经济发展初期,海洋产业结构对海洋经济贡献作用不明显⑩都晓岩、韩立民:《论海洋产业布局的影响因子与演化规律》,《太平洋学报》2007年第7期。,当规模经济效应逐步消失,受海洋生产要素流动和配置情况的影响,海洋产业结构合理化、高级化等指标对海洋经济增长的影响及地区差异逐渐凸显。11章成:《海洋产业结构变动对海洋经济增长影响研究》,硕士学位论文,上海海洋大学,2017年,第30页。海洋科技创新能增加传统海洋产业产量,节约生产成本,最小化生态环境污染,提升海洋经济发展质量,同时也会破坏海洋生态环境。12S Managi,JJ Opaluch,D Jin,et al,“Technological change and petroleum exploration in the Gulf of Mexico”,Energy Policy,2005,33(5),pp.619-632.BS Halpern等利用海洋环境库兹涅茨曲线分析得出过快的经济增长及不合理的涉海活动会导致海洋生态环境恶化13BS Halpern,S Walbridge,KA Selkoe,et al,“A global map of human impact on marine ecosystems”,Science,2008,319(1),pp.948-952.,并且多数沿海省市海洋生态经济系统脆弱性日益严重,且空间分异格局呈整体分散、局部集中的特点14彭飞、孙才志等:《中国沿海地区海洋生态经济系统脆弱性与协调性时空演变》,《经济地理》2018年第3期。。

上述文献虽肯定了海洋经济发展的“质”对沿海经济增长的重要影响,但多是从“质”与“量”整体视角分析海洋经济对国民(区域)经济的影响,单独从海洋经济“质”的角度探析对沿海经济增长“量”的影响显然不够,并且不同学者选取海洋经济对区域经济影响指标各不相同,不同模型估计结果有较大差异,一定程度上影响了研究结论的可信度。鉴于此,本文在已有研究基础上,重新构建影响沿海经济增长的海洋经济质量指标体系,运用BMA方法识别并分析影响沿海经济增长“量”的各个因素,从而在较高信度上阐释海洋经济“质”对沿海经济“量”的影响作用机制及其效应大小。

二、理论分析

顺应经济发展规律,推动海洋经济发展从“量”的增长转向“质”的提高,实现沿海经济的“量”在新等级上保持增长,是高质量发展背景下海洋经济带动沿海经济增长的必然趋势。但“质”的发展如何影响沿海经济增长的“量”?以下三点给予了充分说明。

(一)海洋产业结构优化与沿海经济增长之间相互促进

经济总量增长和产业结构优化作为现代经济发展的重要组成部分①张二震:《论经济发展与产业结构的优化》,《江苏社会科学》1991年第3期。,若产业结构演进与经济发展需求相匹配,并吸收技术创新,相关要素就能主动从生产率较低的部门转向较高的部门,推动主导产业部门依次更替,实现经济高速增长。②M Timmer,A Szinnai,“Productivity growth in Asian manufacturing:The structural bonus hypothesis examined”,Structural Change and Economic Dynamics,2000,11(4),pp.371-392 .沿海地区多为“3—2—1”型海洋产业结构,合理的海洋产业构成不仅有利于海陆产业对接、资源集约利用,还能增加沿海地区就业水平及地区财政收入,间接带动沿海经济增长。③王银银、翟仁祥:《海洋产业结构调整、空间溢出与沿海经济增长——基于中国沿海省域空间面板数据的分析》,《南通大学学报(社会科学版)》2020年第1期。同时,沿海经济的高增长会使大量资金、优质人才被吸纳至海洋先进产业,有效缓解海洋生产要素瓶颈问题,推动海洋产业结构优化。④曹忠祥、任东明等:《区域海洋经济发展的结构性演进特征分析》,《人文地理》2005年第6期。

(二)海洋科技进步促进沿海经济产业科技含量及竞争力提升

科技作为改变经济发展模式的关键环节,海洋科技进步是在陆地资源日益短缺情况下,补充经济发展的重要因素,不仅有助于海洋资源合理开发与利用,提升海洋产业结构优度,改善海洋生态环境,保障沿海经济增长的可持续性⑤唐未兵、傅元海、王展祥:《技术创新、技术引进与经济增长方式转变》,《经济研究》2014年第7期。、⑥戴彬、金刚、韩明芳:《中国沿海地区海洋科技全要素生产率时空格局演变及影响因素》,《地理研究》2015年第2期。,还能提高涉海企业劳动与资本产出比,实现涉海企业乃至整个行业规模收益递增。另外,部分涉海企业借助网络媒介,加快现代科技在海洋产业中的扩散强度和速度,实现了乘数效应促进沿海区域产业发展。

(三)海洋生态环境保护与沿海经济增长之间相互依存

沿海经济规模的扩大会加重海洋环境污染程度,若该污染增加程度大于人均收入提高所带来的对生态环境质量改善程度,则会导致环境恶化。⑦杨林、韩科技、陈子扬:《沿海地区经济增长与海洋灾害损失的动态关系研究:1989~2011年》,《地理科学》2015年第8期。而不同产(行)业所需的生产要素对污染排放强度的影响方式,体现了沿海经济结构效应对海洋生态环境质量的决定作用。同时,环境保护、生态建设等海洋生态环境产业发展离不开沿海经济增长的资金支持,该资金投入不但将生态环保产业放置于总体产业中进行产业结构优化和调整,还对生态环保产业知识(技术)给予积累和提升,带动海洋经济效益、社会效益和环境效益共同提高。

基于上述分析,笔者考虑从海洋产业结构、海洋科学技术、海洋生态环境等维度,构建反映海洋经济“质”的指标体系,以此探讨对沿海经济增长“量”的影响,为海洋经济高质量发展提供借鉴。

三、研究设计

(一)指标与数据说明

人均国内生产总值作为衡量地区经济发展状况指标,有助于掌握某一国家或地区宏观经济增长水平,参考相关文献研究,考虑沿海经济增长实际情况和表现特征,剔除价格因素影响,将实际人均GDP取对数作为被解释变量,可以更好反映沿海经济增长的“量”。

海洋经济“质”的指标,从海洋产业结构、海洋科学技术、海洋生态环境等维度选取。其中,海洋产业结构选取海洋产业结构有序度⑧王银银:《中国海洋产业结构有序度研究》,《技术经济与管理研究》2017年第12期。(MISOD)、海洋产业结构偏离度⑨李福柱、肖云霞:《沿海地区陆域与海洋产业结构的协同演进趋势及空间差异研究》,《中国海洋大学学报(社会科学版)》2012年第1期。(MISDD)、海洋产业结构高级化(MISA)和海洋产业结构多元化(MISD)等指标;海洋科学技术选取海洋科研机构密度(MSRID)、海洋科技成果转化率(MSTAC)、海洋科技人才规模(MSTTS)和海洋高层次人才储备(MHTR)等指标;海洋生态环境选取工业废水排放达标率(IWDSR)等指标。需要说明的是,海洋产业结构高级化为海洋第三产业与第二产业增加值之比,海洋产业结构多元化用熵值法计算求得,海洋新能源则用海洋电力业和海水利用业增加值代替。

上述指标所涉数据为沿海11个省域2006—2018年面板数据,源自《中国统计年鉴》《中国海洋统计年鉴》《中国环境年鉴》《沿海地区统计年鉴》及相关部门实地调研,少数缺失数据采用傅里叶插值法估算,为消除量纲影响,将所有指标统一作对数化处理。

(二)研究方法

EELeamer在1978年提出贝叶斯模型平均法(BMA)①EE Leamer,Specification searches:Ad hoc inference with non-experimental data,John Wiley:Sons Incorporated,1978.,通过设定解释变量先验信息及先验概率得到平均模型,借助数据集相关信息,计算潜在解释变量后验包含概率,依据后验概率大小判断各解释变量相对重要性,可有效解决一般多元线性模型的不确定性问题,具体计算过程详见柯忠义的相关研究②柯忠义:《创业板上市公司经济绩效及影响因素——基于贝叶斯模型平均法(BMA)的实证研究》,《数量经济技术经济研究》2017年第1期。。其中涉及到的解释变量回归系数统计指标有:后验包含概率PIP(反映解释变量对于被解释变量解释能力大小),后验均值PM(其值的大小和正负符号分别表示解释变量对被解释变量作用程度和方向),后验标准差PS或后验方差PV(PM与PS之比的绝对值反映解释变量解释能力大小)。

需要注意的是,不同的模型先验概率、参数先验概率设定及模型空间抽样方法会对BMA估计结果造成影响,故需验证模型的稳健性。常用的模型先验概率设定有固定先验、随机先验、均匀先验和后验包含先验等,参数先验概率设定有单位信息先验、基准先验、HQ准则先验和超参数先验等,模型空间抽样方法有奥卡姆窗、MCMC和MC3等。本文通过MC3对所选变量作抽样处理,确保模型的适应性和准确性。

(三)变量合理性验证

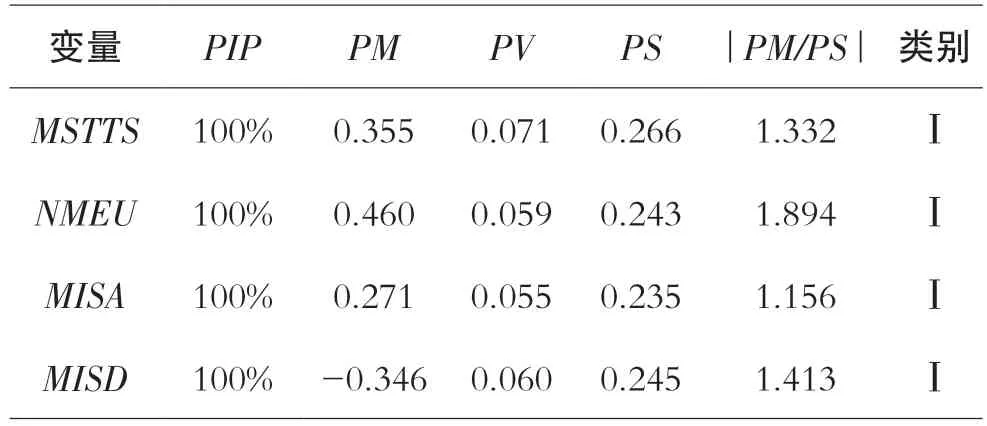

运用单位根检验和多重共线性检验方法验证变量合理性,结果见表1。

表1 变量单位根检验和多重共线性检验

根据面板数据特点,分别运用LLC和IPS检验法对所选变量作单位根检验,结果表明,ISWCUR在两种检验下均存在单位根,MISDD、MISD、MHTR在IPS检验下存在单位根,且上述变量在一阶差分后均通过了单位根检验,所有变量在10%的水平下拒绝原假设,表明面板数据是平稳的。对变量进行多重共线性检验发现,所有解释变量VIF值均小于4,表明所选解释变量不存在多重共线性。因此,从海洋产业结构、海洋生态环境、海洋科学技术三个维度选取海洋经济质量指标体系具备合理性。

(四)实证结果分析

在一般多元线性回归模型设定下,将前文所选变量构成的4096个备选模型,用R软件调用综合BMA方法和抽样技术BMS软件包,在模型服从随机先验概率、超参数先验下,估计海洋经济发展质量对沿海经济的影响特征,其中抽样技术遍历整个模型空间(估计结果如表2所示),实证分析得出以下结论:

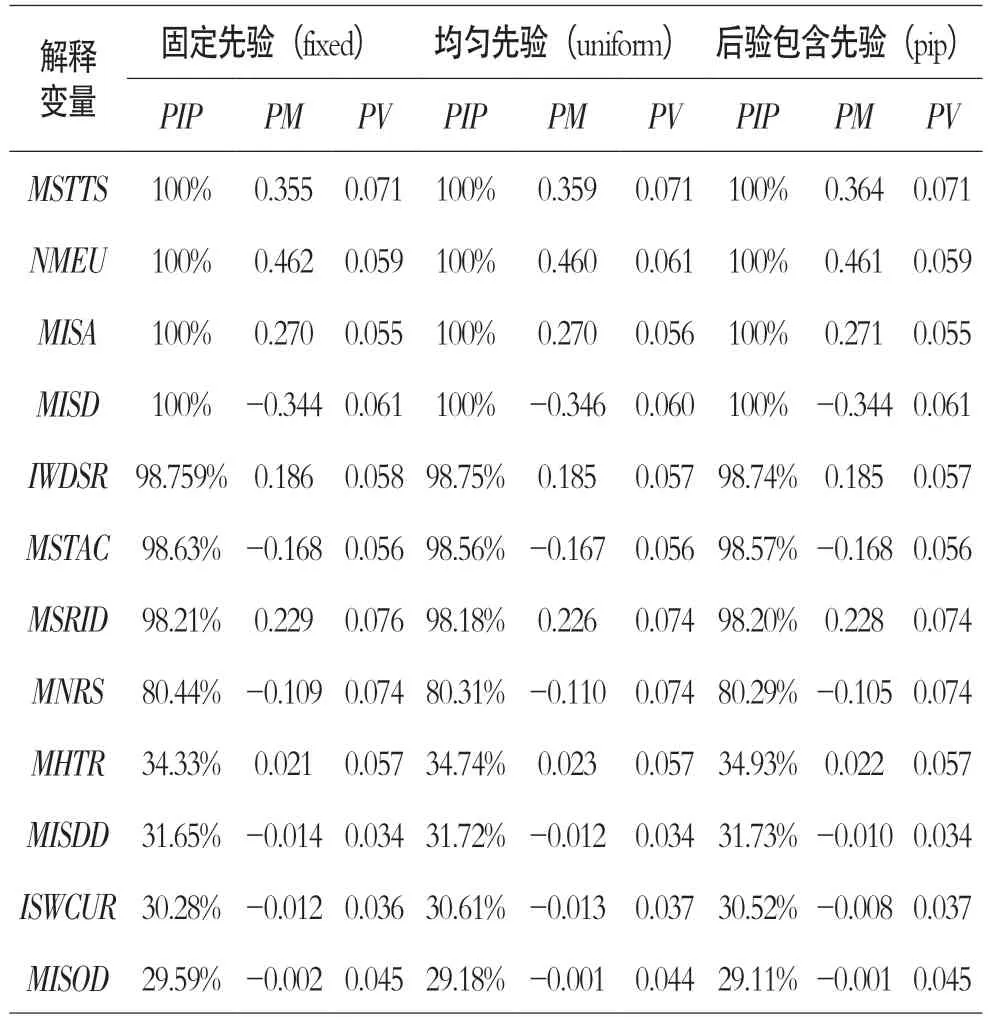

表2 解释变量BMA 估计结果

续表2

其一,就海洋产业结构维度表征的海洋经济“质”而言,基于表2的BMA估计结果可见:

第一,处于Ⅰ类的海洋产业结构高级化(MISA)解释能力极强(PIP=100%),对沿海经济增长的促进作用较大(PM=0.271)。中国海洋产业结构先后经历了“1—2—3”型海洋产业初级阶段、“2—1—3”型海洋工业化前期以及“3—2—1”型海洋工业化后期等阶段,除了天津市、江苏省和海南省,目前其他沿海地区均呈“3—2—1”型海洋产业高级化发展态势,表明现阶段海洋第三产业在海洋经济及沿海经济增长过程中均起主导作用。

第二,处于Ⅰ类的海洋产业结构多元化(MISD)对沿海经济增长有极强的解释能力(PIP=100%)和阻碍作用(PM=-0.346)。就海洋产业结构熵值而言,除广东、浙江等省域外,其余地区均较为稳定,说明当前沿海地区经济增长仍依赖“重规模、轻质量”的传统海洋产业拉动,多数地区处于“调结构、稳增长”的海洋产业结构转型升级经验积累阶段,而随着中国经济发展步入新常态,传统海洋产业边际报酬势必会不断递减,这会严重阻碍沿海经济增长。

第三,处于Ⅳ类的海洋产业结构偏离度(MISDD)对沿海经济增长解释能力较弱(PIP=37.69%),并有微弱阻碍作用(PM=-0.012)。中国海洋产业是以国外先进技术为基础,同时推进海洋第二和第三产业发展,与严格遵循“1—2—3”产业顺序的陆域经济明显不同,加之海洋产业独有的涉海性特征以及海陆产业历史条件差异,导致海陆产业发展缺乏协调,海洋产业结构发生较大偏离,抑制了沿海经济“量”的增长。

第四,处于Ⅳ类的海洋产业结构有序度(MISOD)对沿海经济增长解释能力不强(PIP=34.11%),阻碍作用极弱(PM=-0.001)。自中国大力发展以服务业为主导的海洋第三产业以来,海洋产业便汇集了大量第三产业生产要素,这影响了海洋其他类型产业要素投入量,加上中国海洋经济发展阶段滞后,生产要素从低效率向高效率部门流动存有障碍,导致海洋产业结构有序化发展根基不牢,阻碍了沿海经济增长。

由以上实证结果可知,海洋产业结构高级化促进了沿海经济“量”的增长,而海洋产业结构多元化、偏离度、有序度则抑制了沿海经济“量”的增长。

其二,就海洋科学技术维度表征的海洋经济“质”而言,基于表2的BMA估计结果可见:

第一,处于Ⅰ类的海洋科技人才规模(MSTTS)对沿海经济增长均有极强的解释能力(PIP=100%)和促进作用(PM=0.355)。近些年,顺应蓝色经济发展需求,国家持续加大对海洋技术开发型人才、高端领军人才以及创新型和管理型人才的培养力度,并大力实施“万人计划”等人才引进政策,一批海洋高层次人才被陆续引进,海洋领域的科技研发投入产出成效明显,对海洋产业发展产生很大促进作用。

第二,处于Ⅱ类的海洋科技成果转化率(MSTAC)对沿海经济增长有较强解释能力(PIP=98.25%)和抑制作用(PM=-0.167)。海洋科技成果转化需经历实验室、中试及产业化阶段,中国在各阶段资金投入比为1∶1∶10,与日本、美国等海洋经济大国的1∶10∶100差距较大,这就导致海洋经济产、学、研力量分散,海洋科技成果转化效率低下等问题。加之,当前海洋科技成果转让机构、知识产权政策不完善,涉海企业科技成果吸纳能力薄弱。这些不利因素严重限制了海洋科技成果的转化,阻碍沿海经济增长。

第三,处于Ⅱ类的海洋科研机构密度(MSRID)的解释能力(PIP=98.24%)和促进作用(PM=0.224)均较为强烈。中国海洋科研机构主要分布在北京及沿海各地,这些地区与内陆其他地区相比,拥有扎实的科研基础根基、优秀的科研团队以及良好的技术研发环境,科技人员创新动力和积极性也相对较高。另外,沿海地区协同创新平台资源较为丰富,便于科研机构从企业获得资金支持,有效整合企业市场信息,实现科研成果与市场的高效对接,拉动地方经济增长。

第四,处于Ⅳ类的海洋高层次人才储备(MHTR)对沿海经济增长的解释能力(PIP=39.09%)和促进作用(PM=0.021)较弱。中国海洋高等院校主要分布在北京及沿海的山东、上海等地,这些地区海洋高等教育发展趋势较好,而同样具有优质海域空间及海洋资源的河北和海南等地,海洋高等教育发展较差,涉海专业硕博点较少,与人才现实需求差异较大。加上中国高校海洋学科设置偏向水产、船舶等硬科学,对海洋经济和管理等软科学重视不够,海洋学科间缺乏融合。这就造成海洋高等人才储备不足与学科资源的差异,会阻碍沿海经济的增长。

综上所述,海洋科技人才规模、海洋科研机构密度和海洋高层次人才储备促进了沿海经济“量”的增长,而海洋科技成果转化率则表现为抑制作用。

其三,就海洋生态环境维度表征的海洋经济“质”而言,基于表2的BMA估计结果可见:

第一,处于Ⅰ类的海洋新能源利用(NMEU)对沿海经济增长有极强解释能力(PIP=100%)和促进作用(PM=0.46)。近些年,沿海各地紧跟科技创新和产业技术发展步伐,海洋新能源开发和利用技术渐趋成熟,在“生态优先、绿色发展”的原则下,逐步实现海洋电力和海水利用等新兴产业的规模化与绿色开发,帮助人们最经济地从海洋获得绿色发展所必需的能源,为海洋经济与现代新能源产业间搭建桥梁。

第二,处于Ⅱ类的工业废水排放达标率(IWDSR)对沿海经济增长解释能力较强(PIP=98.89%),且有一定的促进作用(PM=0.184)。沿海各地自“十一五”规划实施开始,均将“建设资源节约型和环境友好型社会”作为重要目标,把提高工业废水排放达标率放至重要位置,大力扶持“高收益、低污染”海洋绿色产业,强化技术改造,推动各地区老旧工业企业转型,减少废物排放,使陆源污染问题得以有效解决。

第三,处于Ⅲ类的海洋自然保护区规模(MNRS)对沿海经济增长解释能力较强(PIP=82.27%),且有一定的抑制作用(PM=-0.109)。自1990年经国务院批准在河北、广西、海南及浙江建立五处海洋自然保护区以来,东部沿海地区大规模兴起海洋保护区建设,并已成为海洋环境保护工作的重要组成部分。然而,现存的海洋自然保护区存在“南多北少”空间分布不均、保护规模不大、管理手段落后等现象,导致地区海洋经济效益和海洋生态效益不能充分释放,严重制约沿海经济增长。

第四,处于Ⅳ类的工业固体废物综合利用率(ISWCUR)对经济增长解释能力较弱(PIP=36.06%),并有微弱阻碍作用(PM=-0.011)。东部沿海地区环境污染程度总体变化平缓,但因其工业经济比较发达且集聚了众多污染高、能耗大的企业,使得工业固体废物产生量较大,即便固体废物综合利用技术水平有一定提升,但因当前整体研发水平仍需要加强,加上近乎饱和的一般污染物处理能力,致使工业固体废物综合利用率提升空间极为有限,阻碍了经济的增长。

概括而言,海洋新能源利用、工业废水排放达标率促进了沿海经济“量”的增长,海洋自然保护区规模、工业固体废物综合利用率则起阻碍作用。

(五)模型稳健性检验

考虑到模型和参数先验概率设定会影响BMA估计结果,故在其他条件不变的情况下,笔者对模型先验概率及参数先验概率分别作不同设定,通过估计结果对比分析,验证所选模型的稳健性。

不同模型先验概率设定。在固定先验、均匀先验以及后验包含先验等模型先验概率设定下,估计海洋经济对沿海经济增长的影响,详细结果如表3所示。

表3 不同模型先验概率设定下海洋经济对沿海经济增长影响的估计

不同参数先验概率设定。在单位信息先验、基准先验、HQ准则先验等参数先验概率设定下,估计海洋经济对沿海经济增长的影响,结果如表4所示。

表4 不同参数先验概率设定下海洋经济对沿海经济增长影响的估计

分析表3和表4发现,不同模型(参数)先验概率设定下海洋经济对沿海经济增长影响因素的PIP、PM以及PV值与表2结果基本一致,对沿海经济增长影响强度较大的为MSTTS、NMEU、MISA、MISD等8个变量,表明不同模型以及不同参数先验概率设定下所得结论均有一定的稳健性。因此,随机先验概率、超参数先验模型估计结果是稳健的,可充分说明海洋经济质量视角下沿海经济增长量变的原因。

四、结论与建议

(一)结论

作为沿海地区经济的重要组成部分,海洋经济发展的“质”对沿海经济增长质量具有重要影响,但海洋经济“质”的发展是否会牺牲沿海经济增长的“量”?本文以沿海11个省域2006—2018年面板数据为对象,构建影响沿海经济增长的海洋经济质量指标体系,运用BMA方法识别影响沿海经济增长“量”的各个因素,并对估计结果的稳健性进行检验。结果表明,当前海洋科技人才规模、海洋新能源利用、海洋产业结构高级化、海洋产业结构多元化、工业废水排放达标率、海洋科技成果转化率、海洋科研机构密度和海洋自然保护区规模对沿海经济增长均有较强的解释能力。具体来看,海洋科技人才规模、海洋新能源利用、海洋产业结构高级化、工业废水排放达标率、海洋科研机构密度和海洋高层次人才储备促进了沿海经济“量”的增长;海洋产业结构多元化、海洋科技成果转化率、海洋自然保护区规模、海洋产业结构偏离度、工业固体废物综合利用率以及海洋产业结构有序度则牺牲了沿海经济增长的“量”。另外,在不同模型或不同参数先验概率设定下,相关指标统计值与随机先验概率、超参数先验模型估计结果基本一致,表明所选模型是稳健的。

(二)建议

党的十九大有关“高质量发展”、“加快建设海洋强国”战略部署以及习近平总书记对“海洋是高质量发展战略要地”的重要论述,是现在乃至将来相当长时期内海洋经济发展的科学指引。在当前构建新发展格局的背景下,如何依托海洋经济高质量发展更好地促进沿海经济增长,笔者结合实证结果提出以下建议。

第一,在海洋产业结构维度上,面对当前海洋产业结构多元化、偏离度、有序度等阻碍沿海经济增长的情况,沿海地区要从自身海洋三大产业发展现状出发,加快产业结构转型升级步伐,切实提升海洋产业结构优度。具体而言,一是因地制宜科学布局和发展海水养殖产业,打造集约化生态繁育和养殖基地,紧密围绕海洋牧场的世界海洋渔业发展趋势,推动海洋捕捞由近海转至外海及远洋,力争以现代渔业重点工程夯实海洋第一产业基础地位,逐步降低传统海洋渔业在海洋经济增长中的贡献作用。二是鼓励沿海地区重点关注海洋工业技术研发和成果转化进展,将海洋油气勘探、海水淡化、潮汐发电等现代海洋工业技术作为发展重点,提升海洋第二产业科技附加值和效率水平。三是把握海洋第三产业“服务”职能,围绕各地沿海市场需求,继续巩固滨海旅游业、海洋交通运输业在海洋第三产业中的支柱地位,加大海洋服务业、海洋信息业等欠发达产业的投入与发展力度,科学确定海洋第三产业发展规模,并与其他海洋产业保持合理比例关系,避免盲目追求产业比重数量值的提升。

第二,在海洋科学技术维度上,要深入领悟海洋科研机构密度、海洋科技成果转化率和海洋科技人才规模对沿海经济增长的强解释力,重视海洋科技成果转化,着力提升整体海洋科技创新水平,强化科技对海洋经济基础的支撑作用。具体而言,一是要改善“南轻北重、新轻老重、下轻上重、软科学轻硬科学重、新兴学科轻传统学科重”的不合理海洋科研布局,重视江苏、浙江等地区优势显著而科研力量薄弱的问题,结合海洋科技近、中、远期发展规划,科学配置全国海洋科技资源,打造充满现代科技活力的东部沿海海岸带。二完善海洋产学研合作新体系,倡导涉海企业与科研院所共建海洋产业技术创新战略联盟,协调相关科研部门合作,推进海洋科技园区和创新平台建设,提升海洋科技创新水平。三是主动发挥高科技企业引领作用,加快涉海企业迈向“大、强、优、专、精、特”阶段,以海陆产业融合推动海洋产业链延长和健康发展,鼓励涉海单位开展科技攻关,制定促进海洋科技创新成果转化激励政策,对重点关注的创新部门给予资金和风险保障,为海洋科技成果转化和产业化扫清障碍。四是围绕海洋领域前沿和尖端研究方向,强化海洋高端人才培育和引进工作;依托涉海创新平台和重大海洋科研项目,培养创新型人才和团队;利用专项资金支持海洋科研项目研发,鼓励优秀海洋专业技术人才多渠道提升创新能力;依托高校及科技创新类涉海企业或项目开展订单式人才教育与培养,为海洋各领域输送专业人才。

第三,在海洋生态环境维度上,要充分把握海洋新能源利用、工业废水排放达标率对沿海经济增长的促进作用,注重海洋自然保护区规模、工业固体废物综合利用率的阻碍作用,联合多方力量提高海洋生态环境治理效率,将陆海统筹落到实处。具体而言,一是建议国家层面全方位调查沿海地方或政府海洋生态治理情况,鼓励沿海地方通过海洋环境统筹或管理机构,主动对接合理的地方产业发展和规划,倡导所涉流域打破行政壁垒,设立陆源污染联合治理机构,推动各级政府和部门协调合作,依托系统化治理思路,协力改善海洋生态环境。二是引入多方力量,促进海洋及陆源污染利益相关者构建协作机制,严格污染物排放“增减平衡”、重要生态空间“先补后占、占补平衡”;提升媒体、公众等社会力量治理海洋生态环境的参与度和积极性,发挥社会组织的监督和保障功能,提高海洋生态环境治理效率。三是利用大数据、云计算等网络信息技术,整合海洋环境信息,同时鼓励建立治理经验共享机制,发挥江苏、浙江等地海洋污染治理的成功经验,提升海洋生态环境治理质量。四是从结构和内容入手,完善海洋环境保护法律法规,保障陆域和海洋法律法规体系协调;强化顶层设计,统筹协调跨行政区陆域与海洋环境规划及治理政策,明晰沿海和内陆权属利益,探索陆海环境规划“多规合一”,按照地区实际需求配置整治资金,以此优化海洋生态环境治理顺序。