资源编排视角下企业价值创造演化:李渡酒业2002—2019 年纵向案例研究

2021-05-10胡海波费梅菊胡京波卢海涛

胡海波,费梅菊,胡京波,卢海涛

(江西财经大学 工商管理学院,江西 南昌 330032)

一、引言

从互联网时代到数字化时代,在技术水平提升、市场竞争强化、消费升级加速等因素的综合作用下,商业环境瞬息万变,企业亟须迭代价值创造机制以营建核心竞争力。资源是企业创造价值的基础,也是企业持续竞争优势的源泉(Barney,1991)。[1]随着数字技术的发展和共享意识逐渐深化,资源的价值不在于单纯拥有,而在于合理应用。资源的开放获取、整合协同与创新利用成为主流,企业将自身异质性资源与内外相关资源进行链接、捆绑、重构的能力对企业的价值创造和竞争优势构建变得非常重要(Sirmon 等,2007)。[2]

由于资源是价值创造的前因,现有关于资源与价值创造的研究通常以资源相关理论为视角,通过对资源内容、资源行为的分析,回答价值创造成因、价值创造演化等问题。资源相关理论呈现“资源基础观—资源拼凑理论—资源管理理论—资源编排理论”的发展逻辑,资源行为对价值创造过程的解释能力逐步提升,理论框架更细化、纳入战略主体资源管理意识的资源编排理论能从微观视角解读价值创造演化问题。然而,资源编排是资源管理与资产编排的融合理论,两个源理论的融合节点尚不清晰,理论构念较为复杂,理论框架并未厘清。因此,现有价值创造的研究大多数仍基于资源基础观或资源拼凑理论,探讨资源编排与价值创造关系的研究较少,且尚未有研究基于资源编排的次级过程进行分析,无法全面呈现资源对价值创造的作用机制。因此,本文采取探索性单案例研究方法,选取李渡酒业为案例研究对象,在充分打开资源编排理论框架的基础上,试图回答“企业如何通过有效的资源编排优化价值创造过程”这一问题。

本文的创新在于:首先,根据案例数据定义并呈现资源编排的次级过程,明确资源编排理论的核心框架,填补了资源编排演化中的逻辑空白;其次,在案例分析的基础上发现动态能力理论与资源编排理论的相关性;最后,深化了资源驱动的价值创造研究,从资源编排角度识别价值创造行为,并基于环境与战略的动态匹配,明确企业不同发展阶段的价值创造动因与类型,提出价值创造的演化逻辑,为企业优化资源行为、构建价值网络提供借鉴。

二、文献综述与研究框架

(一) 资源与企业价值创造

Poter(1985) 第一次从流程视角定义企业的价值创造,提出价值链理论,认为企业创造的价值本质上来自价值链上的“战略环节”。[3]之后,部分学者开始提出优化企业价值创造的维度,如商业模式创新、顾客价值激活等。随着基础研究不断丰富,学界开始直接探讨价值创造本身的研究,如焦点与方式、内涵与主体行为等,并逐渐围绕生产要素视角、流程视角、顾客视角和财务视角形成了立体的价值创造研究架构。新情境下,企业价值创造的载体从注重静态线性分析的价值链逐渐转向覆盖范围更广、涉及主体更多、价值内涵更多元的价值网络(Value Network)。

关于价值创造本身的研究已相对成熟,现有研究重点转向价值创造的前因与结果。作为价值创造的重要前因之一,资源与企业价值创造的关系一直是学界探索的重点,相关研究的深化离不开资源理论的发展。Wernerfelt(1984) 提出资源基础理论(Resource Based Theory,RBT),又称资源基础观,认为企业资源不可流动且难以复制,是企业持久竞争优势的源泉。随着学界对环境动态性及其对资源影响的日益关注,资源基础理论的静态性质备受诟病(Sirmon 和Hitt,2003),其忽视了资源利用中“How”的问题也不能解释拥有相同或类似资源的企业处于不同的竞争地位,并呈现不同的绩效(Kor和Mahoney,2005)。为弥补资源基础理论的不足,资源拼凑理论、资源管理理论相继提出,但由于对资源行为解释的局限性(Sirmon 等,2011),仍无法清晰回答新情境下企业如何借助资源创新价值创造模式的问题。[4-7]

(二) 资源编排

企业拥有的独特资源以及在特定竞争环境中有效配置这些资源,有利于创造企业的竞争优势(Barney,1991)。[1]为保证企业竞争优势的可持续性,除厘清资源动作外,也必须明确企业价值创造过程中的各种相互关联活动及其交互方式。

Sirmon 等(2007) 从资源利用切入,提出只有在资源被有效管理的情境下才能实现资源创造竞争优势的全部价值,并基于这一逻辑建构资源管理(Resource Management) 理论,定义了三个资源动作:资源结构化、资源捆绑和资源利用。[2]与此同时,Helfat 和Peteraf(2009) 基于动态能力的相关逻辑框架提出资产编排(Asset Orchestration) 理论,定义了两个主要维度——搜索/选择和配置/调度。[8]鉴于资源管理和资产编排在研究基础、研究重点上的互补性,Sirmon 等(2011) 将资源管理和资产编排整合,提出资源编排理论,认为在战略指引下,管理者搜索、选择关键资源,并对资源进行结构化、捆绑和利用的过程可以转化为企业的竞争优势。[7]

资源编排理论的研究仍处在探索期,主要为确定资源编排的实效性的实证研究,如Bridoux 等(2013) 的研究表明资源编排与企业创新能力和创新绩效正相关。[9]近几年,资源编排研究聚焦在两个主题上:一是运用实证研究验证资源编排对企业能力、绩效的作用(刘新梅等,2017);[10]二是运用案例研究方法打开资源编排机制,加深对资源编排理论本身的认识(孟韬等,2019),[11]并尝试拓展资源编排的结果研究,如能力、竞争优势、价值创造等(许晖和张海军,2016),[12]同时进一步从演化视角探讨资源编排对企业成长的影响(孟韬和李佳雷,2020)。[13]综合分析,资源编排理论中包含的资源行为概念进一步细化,突出动态环境下企业战略主体的作用,对企业通过资源行为实现价值创造的演化过程解释更为透彻。

(三) 文献述评与研究框架

现有文献对资源与企业价值创造的关系进行了有益解读(谢恩和李垣,2003),[14]但仍存在一些研究缺口。现有研究大多基于静态的资源基础观(Sirmon,2007) 进行分析,[2]无法全面呈现资源对价值创造的作用机制。由于对企业通过资源行为创造价值的解释更完整、细致,资源编排理论视角的价值创造研究逐渐兴起,但现有研究并未打开资源编排的次级过程。基于资源影响企业价值创造的观点(Sirmon 等,2011),[7]引入资源编排理论并细化其次级过程,能够从微观视角加深对资源驱动下企业价值创造的理解,将价值创造定义为企业通过链接内外部资源,重构产品研发、生产、销售、推广与品牌内涵等所实现的显性和隐性价值提升(张迺英,2012)。[15]

基于此,本研究重点关注“企业如何通过有效的资源编排优化价值创造过程”这一问题,在充分识别资源编排次级过程的基础上,遵循“动态环境(Dynamic Environment) 和主体战略(Strategy)①结合本文研究问题,此处“主体战略”并未泛指所有企业战略,而是特指管理者所认知的有助于实现或优化企业价值创造(含显性价值与隐性价值) 的核心战略,这一战略直接影响资源编排的全过程。—资源编排(Resource Orchestration)—价值创造(Value Creation)”这一逻辑,具体探讨三个问题:(1) 企业实现价值创造的资源编排过程是怎样的?(2) 企业价值创造的演化动因是什么?(3) 企业价值创造的动态演化机制又是怎样的?

三、研究方法

(一) 方法选择

本研究聚焦于探讨企业在不同发展阶段如何通过资源编排实现价值创造,探索性纵向单案例研究方法适合解释这类研究问题,原因在于:第一,对上述问题的探讨需要揭示企业实现价值创造的资源编排路径及其演化规律,案例研究有利于清晰地回答“如何(How)”的问题,适合解决路径演化问题。第二,不同阶段的资源编排动作是一个复杂问题,单案例研究把案例企业看成独立的整体进行全面分析,能够保证案例研究的深度(Yin,2014)。[16]第三,基于阶段划分的企业资源编排次级过程仍是空白的研究领域,探索性纵向单案例研究可深入剖析组织或事件的发展历程、演化机制并发展管理理论(胡海波等,2016)。[17]

(二) 案例选取

本研究选取历史悠久的白酒品牌李渡酒业作为探索式单案例研究对象,核心理由如下:第一,白酒行业在制造业转型的背景下亟须从生产端转向产销一体化,这一过程涉及丰富的资源行为,异质性资源利用的有效性是白酒企业构建竞争优势的必然选择;第二,自2002 年来,李渡酒业不断基于外部环境变化调整自身战略,利用资源的数量与方式呈现阶段差异,其中,以遗址为代表的物质资源便因战略差异而经历了从被忽视到全面开发的转变;第三,李渡酒业在2014 年后短短两年扭亏为盈,产品两度获布鲁塞尔大金牌奖,与茅台同誉,价值创造绩效显著改善。因此,基于本文研究的问题,从理论适配性原则出发,李渡酒业案例具有极端性与启发性,是本案例研究的合适对象。

本研究主要分析2002—2019 年李渡酒业如何通过资源编排优化价值创造机制。基于李渡酒业各阶段的战略倾向,本文基于资源利用方式差异,将李渡酒业的发展划分为三个阶段:

创建阶段:利用内部资源,主打产品促销(2002—2008 年)。2002 年初,香港恒源看中李渡酒厂所在地皮价值,以300 万收购李渡酒厂并成立合资公司。但当地政府不允许国有资产改制的合资公司转业,香港恒源不得不继续做酒。由于经验不足,公司决定沿袭原有工艺,在原有渠道尤其是终端全力促销低端产品,年销售额可达7000 万~8000 万(约75%来自低价酒的销售),在南昌与四特酒分庭抗礼。然而,由于高昂的促销成本(占销售总额的50%),存酒耗尽后,公司便从四川采购基酒勾兑后再出售,这使得李渡酒品牌严重受损,公司陷入亏损。同期,李渡元代烧酒作坊遗址①李渡元代烧酒作坊遗址是目前我国发现的时代最早、遗迹最全、遗物最多、延续时间最长且富有鲜明地方特色的古代烧酒作坊遗址。遗址共挖掘出元、明、清至近代的水井、炉灶、晾堂、酒窖、蒸馏设施等,出土了总计350 件元、明、清文物,印证了明代药物学家李时珍“烧酒非古法也,自元时始创之”的记载。(以下简称“遗址”) 被发现,公司投入200 多万进行遗址挖掘并做文物认定,此次发掘被评为2002 年全国十大考古新发现之一。

发展阶段:整合集团资源,改进产品与管理(2009—2013 年)。2008 年10 月,金东集团看中李渡的遗址及历史文化底蕴,以3000 多万收购并重组为李渡酒业。2001 年到2011 年是中国白酒行业发展的黄金十年,但李渡酒业已错失发展先机。金东集团立即采取措施,任用旗下金六福的大区销售经理担任董事长,并采取了系列改进措施。首先,做好产品。投入4000 多万元进行一期生产技术改造工程,恢复酿酒,建立高于国家标准的系列标准;启用少量明代窖池,研发高端品牌酒;结合现有销售渠道和金六福的广告资源,学习金六福的套路先打广告再招商,并积极开拓团购模式。其次,做好管理。成功通过ISO9000、HACCP 等质量认证。改进初期,李渡酒业销售明显好转,市场占有率位居全省前五,新上市的“李渡·1308”年销售额达500 万,良品率达98%以上。然而,由于激烈的市场竞争与低下的广告效率,2010 年后李渡酒业陷入连续亏损。

飞跃阶段:链接内外资源,唤醒体验价值(2014 年至今)。2014 年3 月,原华泽集团地方酒企销售负责人汤向阳担任第六任董事长。一上任,汤向阳先进行“整顿”,基本撤除广告投入和招商活动,只在终端选点推广。仅一两个月,李渡酒业的生产与销售就逐步恢复元气。为重获竞争优势,汤向阳定下了李渡品牌复兴战略:找回新“李渡味”,以沉浸式体验传递价值。在产品开发上,李渡酒业数次更改酿酒原料配比、革新工艺,并基于此开发品牌产品。在体验方面,李渡酒业逐步完善了沉浸式体验平台②“七加一”沉浸式体验平台指的是一部中国白酒文化史、一根酒糟冰棒、一场酒艺表演、一瓶自调酒、一堂中国白酒品评课、一桌绿色全酒宴、一次全个性化定制加一场酒王争霸赛。,并推出酒糟冰棒等衍生产品。在销售渠道上:线下,李渡酒业一边稳定原有渠道一边布局“李渡酒厂—知味轩—李渡高粱合作社”三级体验根据地,打造高频高质的品牌活动。2018 年,超5 万人参加了李渡酒厂的沉浸式体验,体验过程中的直接购买占李渡同年销售额的25%。线上,李渡酒业打造以微信为核心的线上推广平台和销售平台,通过微信公众号、电商网站等平台进行品牌宣传。经过几年的发展,李渡酒业和李渡酒都得到了市场认可③李渡酒连续七年荣获中国酒业协会举办的六省一市白酒品评大赛金奖。李渡烧酒作坊遗址成功入选国家AAAA 级旅游景区、国家工业遗产、中华人民共和国地理标志保护产品、世界文化遗产预备名单。,企业营业收入飞速增长,从2016 年的8000 万元升至2019 年的数亿元。

(三) 数据收集

第一,深度(半结构) 访谈调研。研究团队在五年内连续五次对李渡酒业中高层领导及员工进行了多次的访谈。访谈全程录音,访谈结束后24 小时内完成录音还原,共整理一手访谈资料近15 万字,为后期研究提供了材料支撑。

第二,多渠道收集数据进行三角验证。具体包括:(1) 现场观察。多次走访李渡酒业元代烧酒作坊遗址及李渡酒业南昌营销中心,深入了解李渡酒业的独特企业文化及沉浸式体验,明确了其自2002 年发展至今的重要决策及主要转折点,形成2.7 万字的文字资料。(2) 企业资料。从李渡酒业获取企业画册、报告、宣传视频、沉浸式体验活动照片和策划等资料近10G,整理形成5.2 万字的文字资料。(3) 网络资料。基于李渡酒业线上推广渠道、媒体报道、白酒行业报告等来源整合出本文的补充数据资料,形成3.6 万字的文字资料。(4) 电话访谈。在整理资料的过程中,数次与李渡酒业的品牌经理电话或微信方式联系,以查漏补缺信息。

(四) 数据分析

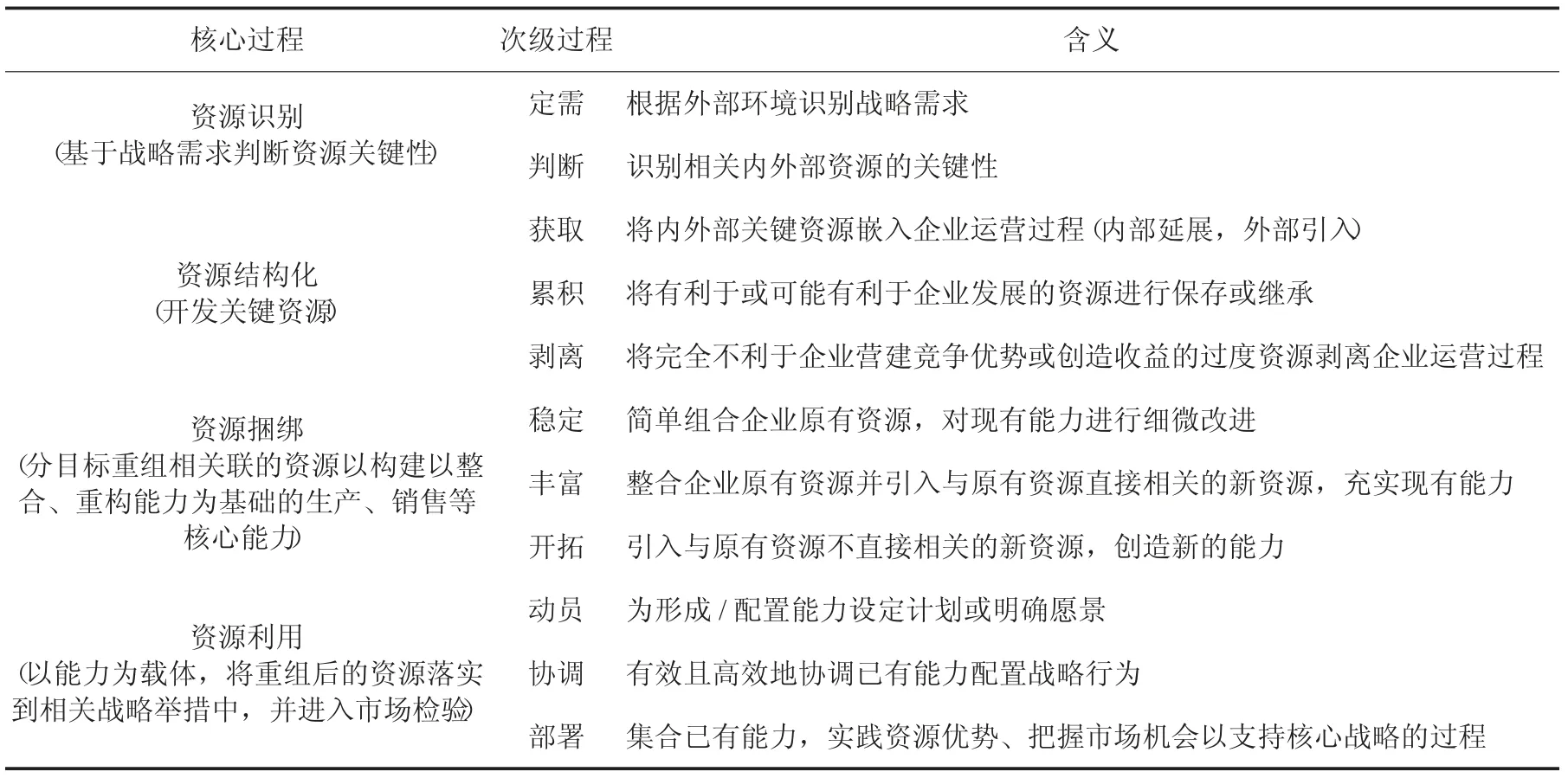

为保证研究的科学性和规范性,本文借鉴Charmaz(2014) 的数据编码前提,将预先存在且相对成熟的理论框架带入案例情境,采用多级编码来进行数据分析,最终形成了一个由三级编码构成的数据结构。[18]首先,明确一阶编码的理论框架。在梳理数据结构之前,研究团队明确研究目的在于通过资源编排解读价值创造,而目前对资源编排的认知停留在核心过程,不利于深度分析,因此,编码之前需确定资源编排的核心过程、次级过程及其解释。正式编码前,本文作者紧密围绕研究主题和资源编排对案例数据进行单独预编码。之后,在团队研讨会上进行专项汇报,引入外部观察员(企业高管、外部研究者),验证预编码结果与研究主题、权威文献、案例事件的匹配性,结合“资源识别、获取与利用”的资源整合框架(Amit 和Schoemaker,1993),[19]集体讨论确定理论框架为资源识别、资源结构化、资源捆绑与资源利用(如表1 所示),把该框架作为案例数据一阶编码的依据。

其次,借助资源编排框架对受访者的语言进行筛选和精练,形成以资源动作为表现的一阶编码。其中,编码主要采用Wernerfelt(1984) 对资源的划分,将资源分为金融(如现金与进入金融市场)、物质(工厂和设备等)、人力(如员工技能和知识)、组织(能力、控制、政策与文化)、关系(如与供应商、经销商和客户的关系) 等。[4]从案例企业的行业特殊性与分析便利性考虑,本文将组织资源拆分为工艺资源、品牌资源、制度资源、平台资源和体验资源等。再次,由于资源利用是有效利用资源捆绑所形成的能力应对市场机遇并创造价值的过程(Sirmon 等,2007),[2]与价值创造直接相关,以资源编排框架下资源利用的一阶编码为基础,赋予价值创造行为的不同主题,如销售资源聚焦、销售渠道丰富、生产效能提升等,归纳出二阶编码。最后,将这些主题与现有文献构念反复比对并进一步分类,对相似的二阶编码进行整合,提炼价值创造的核心行为,最终形成企业价值创造的六个核心类属——营销改进、生产优化、产品研发、资源开发、价值标识和营销创新,如图1 所示。

表1 企业资源编排主要动作

图1 三级数据编码情况

本文的编码过程主要借助质性研究辅助软件NVivo Plus 12 中的节点编码等功能实现,编码原则为与相关的表述无论是否同一来源或语意相近均算为一条条目。

四、案例分析

本文以“诱因—过程—结果”为案例研究主线,先打开资源编排实现价值创造的过程黑箱,再厘清“诱因—结果”的关系,对李渡酒业价值创造动态演化中呈现的演化动因与演化机制进行分析。

(一) 资源编排推动价值创造演化的过程机理

1. 资源编排推动价值创造演化的过程

创建阶段:李渡酒业的所有者是开发商香港恒源,其资源编排过程如下。(1) 资源识别:香港恒源发现计划经济时代李渡酒累积的品牌资源和物质资源相对更容易变现,即品牌声誉以及酒糟酒窖、部分酒体等。(2) 资源结构化:在原有生产设备中运用原有工艺进行生产,并借助原有的销售渠道和经销商关系进行销售。(3) 资源捆绑:在结构化原有工艺资源和关系资源的基础上激活酒体、酒窖等部分物质资源,借助品牌知名度进行终端促销,提升销售能力。(4) 资源利用:坚持原有工艺流程,使用识别和累积的资源,主打低端市场,快速销售产品。(5) 价值创造:聚焦销售的资源编排策略在短期内创造了一定价值,李渡酒销售额高达7000 万元以上。其中,资源结构化阶段,初期李渡并无对外获取资源的意识,后期为降低运营成本获取的外部基酒物质资源并未帮助企业获得持续竞争优势,反而导致产品美誉度的消耗。这一阶段,李渡酒业通过对企业内部资源的编排改进产品销售模式实现价值创造,产品销售模式意为企业价值链基础活动中的产品营销行为。

发展阶段:金东集团接盘并重组李渡酒业,其资源编排过程如下。(1) 资源识别:金东集团也识别了李渡的品牌资源和遗址资源,认为遗址资源是异质性资源(Barney,1991),[1]花高价收购就是看中李渡遗址背后的独特优势和价值增量。正如李渡酒业副总所说:“如果没有挖掘出文物,集团肯定不会收购,因为没有优势。”(2) 资源结构化:在承袭上一阶段工艺和渠道的基础上,于内部获取明代酒窖等物质资源,于外部定向获取人力、制度与资金资源。(3) 资源捆绑:借助集团公司运营经验,稳定了前期传承的品牌、关系等资源以提升销售能力;也通过技改和启用明代窖池丰富了自身的工艺资源和物质资源,并依托集团注入的资金监督生产标准的落实,结合其余资源共同提升研发和生产能力。(4) 资源利用:成功开发高端产品“李渡·1308”以及其他产品组合,仿照集团旗下金六福品牌按传统方式强化广告招商。(5) 价值创造:这一阶段,李渡酒业通过资源编排定向协调集团资源与自有资源,基于生产效能提升、产品组合创新、营销模式改进实现价值创造,短期内收效显著,新产品年销售额突破500 万,但后期因战略落后导致连续亏损。此时,与遗址相关的物质资源虽被识别但未被捆绑利用。

教师在讲课的过程中会对于学生进行随机的抽查,以便教师来掌握学生的知识吸收情况,在这样的情况下,教师对于学生进行提问之后,应及时给予评价。小学生的心灵还十分脆弱,因此教师应该更加具有耐心的对于学生进行引导,对于学生的问答情况进行中肯的评价。无论学生的回答是否正确,都应该给予学生勇气,使学生用于发言,积极发言,以这样的方式来促进学生学习的自信心。教师在教学的过程中应该多使用鼓励性质的词语,来增强学生的学习自信心,加强学生的学习。

飞跃阶段:李渡酒业在新董事长带领下实施了较为彻底的战略调整与资源重构,其资源编排过程如下。(1) 资源识别:新董事长同样注意到李渡的异质性资源:“李渡明明有这么好的文物,我们开发的任何产品却没有和这个文物相关的,这真是资源的浪费。”(2) 资源结构化:除承袭自发展阶段的企业内部工艺、关系和物质资源外,李渡酒业成功延展了重要物质资源——元代酒窖,并从金东集团、文物局、互联网平台、生产合作厂商等外部主体处引入金融、关系、物质以及品牌资源。同时,一举剥离消耗高额成本但成效低微的推广渠道,减少企业价值损耗。(3) 资源捆绑:该阶段,李渡酒业的资源稳定动作是在上一阶段资源捆绑基础上的深化,涉及资源均为企业基础资源。可以发现,企业接近成熟期后,所需稳定的资源将根据行业特性逐步固化。李渡酒业不仅丰富自有工艺资源和物质资源,提升研发能力,而且通过丰富关系资源主攻本地市场,提升销售能力。此外,李渡酒业以品牌塑造为目标,开拓外部引入的平台资源、物质资源等,同期积累的用户资源能有效指导资源利用战略以及下一阶段的资源识别和资源结构化。(4) 资源利用:运用元代窖池和新工艺流程,增加产品价值;开发多款李渡酒以及定制产品和封坛产品,赋予产品意义;参与遗址项目申请和产品竞赛,以权威机构标识的品牌价值为支点进行品牌推广;借遗址物质资源、文化故事等品牌资源与互联网平台,构建平台驱动的沉浸式体验营销模式,形成异质性体验资源。(5) 价值创造:这一阶段,李渡酒业通过资源编排混搭金东集团、合作生产方与推广方、用户等相关资源实现价值创造,主要体现在品牌价值标识、物质资源利用、营销模式创新等维度,并于2016 年再次实现盈利,之后三年营业收入持续增长。这一阶段的资源编排更加全面深入,将前两个阶段未有效利用的物质资源作为资源编排的核心贯穿始终,并基于此获取了新的品牌和关系资源,综合提升了企业能力。具体如表2 所示。

表2 资源编排推动价值创造演化的过程

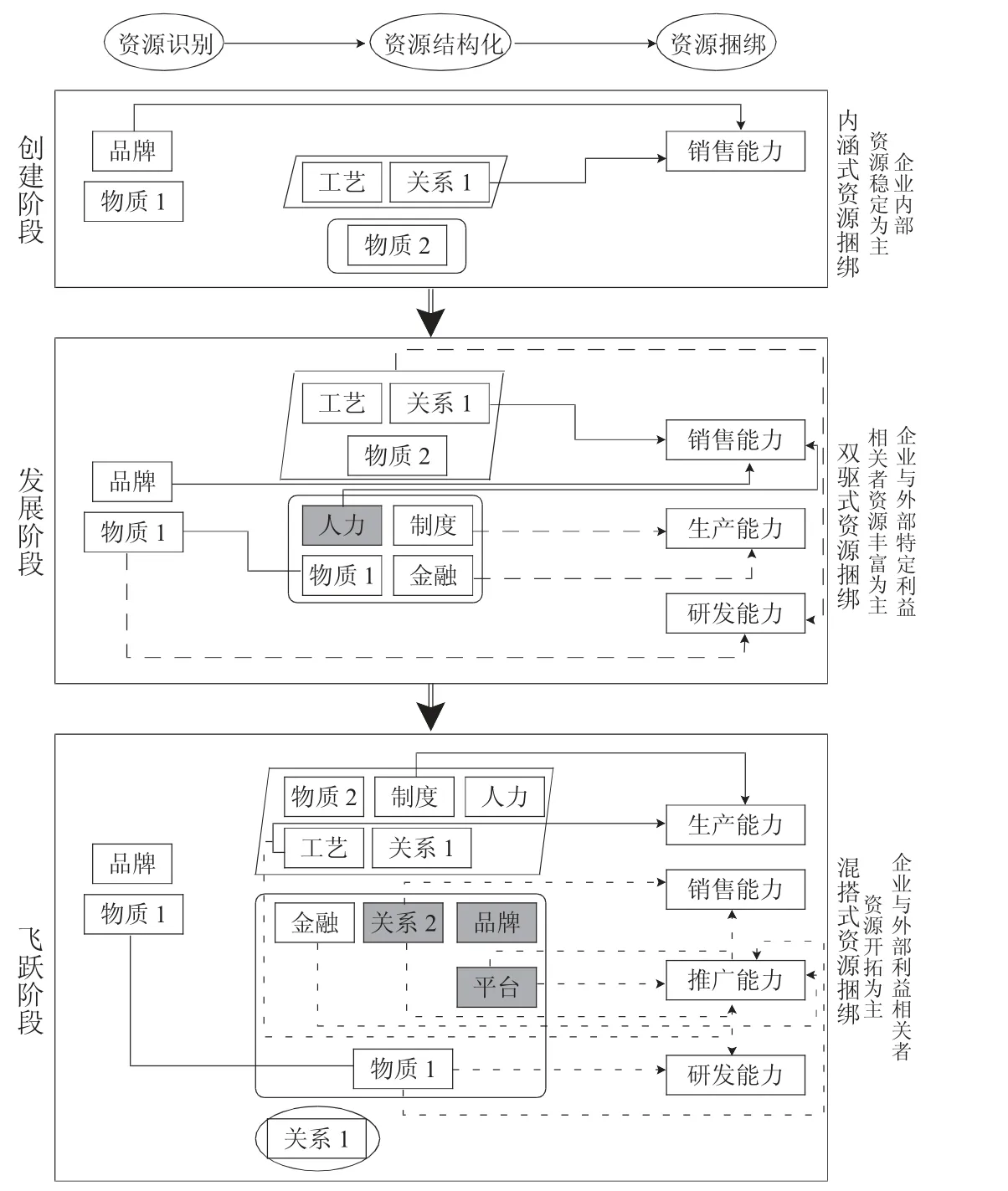

综合分析,三个阶段的资源编排核心过程均为“资源识别—资源结构化—资源捆绑—资源利用”,但不同阶段的次级过程表现不同:第一,关于资源识别。一般而言,高层管理者均能识别出企业的异质性资源,但企业在如何安排其拥有的资源方面会有所不同,即搜索和选择过程以及配置和部署过程(Sirmon 等,2011),[7]这也将影响企业的资源效益。李渡酒业各阶段管理层均识别了品牌资源以及以烧酒遗址为核心的物质资源,创建阶段主要进行挖掘,最后作为企业出售的筹码创造资本价值;发展阶段作为广告招商的重要素材创造营销价值;而飞跃阶段才真正将上述两项资源融入企业主营业务中,并进一步拓展出品牌资源、体验资源、用户关系资源等。可以发现,企业战略导向不同,识别的关键资源不一定会与其他资源进行结构化或捆绑,创造价值的内容也存在差异。第二,关于资源结构化。作为资源管理的第一步,资源结构化将形成企业资源池并划定资源编排的边界。资源结构化源于企业对“该资源或资源组合能否创造价值”的判断,管理者认知的差异将导致结构化方向的变化。现有文献相关研究缺乏,谢洪明等(2019) 根据结构化资源所处行业与区域差异,提出并购情境下“双向—纵向—横向+纵向”的资源结构化演化路径,贡献突出但存在情境限制。[20]本研究基于案例数据,围绕资源提供主体差异,提出“单向—双向—多维”的资源结构化演化路径。单向资源结构化指结构化资源绝大多数来自企业内部,双向资源结构化指结构化资源主要来自企业内部以及与企业关系密切的唯一利益相关者,多维资源结构化指结构化资源来自更广泛的利益相关者。第三,关于资源捆绑。现有研究大多基于资源捆绑的次级过程(稳定—丰富—开拓) 分析企业不同发展阶段的资源捆绑类型。谢洪明等(2019) 提出新兴经济体企业连续跨国并购过程中“从稳定式重组过渡到丰富化重组最后转变为开拓式重组”的捆绑演化路径。[20]本研究发现,三种捆绑方式可同时出现在企业的同一发展阶段,只是不同阶段起主要作用的捆绑方式不同。另外,根据企业各阶段资源捆绑环节资源来源和捆绑方式的差异,本文识别出三种资源捆绑的类型(如图2 所示)。在企业发展的三个阶段,企业资源捆绑资源呈现“企业内部资源稳定为主—企业与外部特定利益相关者资源丰富为主—企业与外部利益相关者资源开拓为主”的演化规律。第四,关于资源利用。现有研究认为资源的价值会随着资源利用方式的不同而不同,并产生不同的绩效(陈佳丽等,2018),[21]本文验证并发展了这一观点:由于资源编排次级过程存在差异,李渡酒业不同阶段的价值创造内涵亦发生变化,具体表现在资源提供与价值形成。资源提供主要与资源识别与资源结构化相关,即识别战略目标后明确资源结构化来源与具体行为以间接产生价值创造的过程;价值形成主要与资源捆绑和资源利用相关,即在资源行为中形成并应用企业能力以实现价值创造的过程(如表2、图2 所示)。受环境影响,李渡酒业在创建与发展阶段均经历了从价值增值到价值减损的过程,表明资源利用不变的情况下,同一阶段的价值创造绩效也可能发生变化。

图2 不同阶段资源捆绑的资源重组路径

(2) 资源编排背后的动态能力演化逻辑

动态能力(Dynamic Capabilities) 是企业通过更新技术、组织和管理资源以匹配不断变化的商业环境来构建新竞争优势的能力(Teece,2007),[22]弥补了传统资源基础理论无法解释动态环境下新出现社会实践的理论空白。从资源基础观到动态能力观的转变可以更好地解释如何比其他拥有相似资源的竞争对手更有效地开展活动,以实现企业的价值创造。资产编排源于对动态能力的研究,资源编排内含资产编排逻辑,影响动态能力的形成(Sirmon 等,2011)。[7]基于现有研究,本文梳理得出资源与动态能力的理论渊源为“资源基础观—动态能力观—资产编排—资源编排”,表明动态能力对分析资源编排的适用性。已有研究有的探讨资源编排与能力的关系(许晖和张海军,2016),[12]或将动态能力作为资源编排结果的相关研究(Cui 和Pan, 2015),[23]但未充分解构资源编排与动态能力的理论框架。

Eisenhardt 和Martin(2000) 基于广泛的实证研究,提出企业获得竞争优势的价值在于他们改变资源基础的能力:整合、获取、重构和释放资源,分别对应四种动态能力。[24]这一分类聚焦企业内部情境,对资源的理解较为狭隘,但因其与资源编排框架较为契合,借助案例研究可进一步拓展对能力的理解。基于企业资源广泛化的认知,根据文献梳理和案例分析结果,本文进一步扩充其定义并将其与资源编排框架相链接。资源整合能力强调不同资源组合后实现“1+1>2”的效果,主要围绕传统价值链环节展开,对应资源捆绑的次级过程——资源稳定和资源丰富;资源重构能力强调资源的重新配置,相比资源组合更注重引入与传统价值链不直接相关的资源,构建创新资源组合,对应资源捆绑的次级过程——资源开拓。资源获取能力和资源释放能力对应资源结构化的次级过程——资源获取与剥离,强调企业在战略驱动下调整资源池中的资源构成。其中,资源释放能力强调随着市场的变化抛弃那些不再具有竞争优势的资源组合的退出程序(Sull,1999),对企业持续发展至关重要。[25]

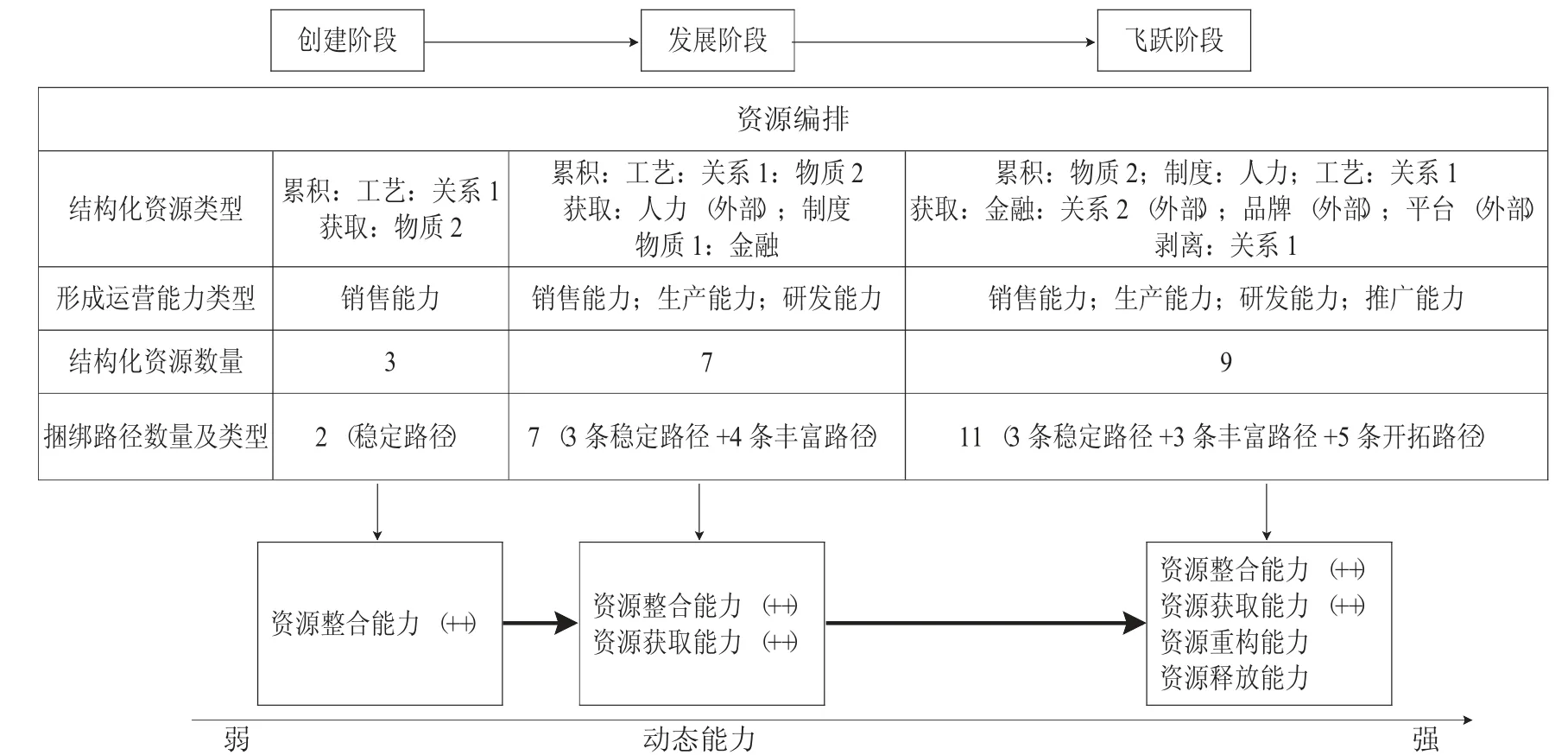

动态能力强调了基于环境变化不断重新配置资源的重要性,并强调资源重构能够在企业内实现不同的能力(Teece,2007)。[22]本研究验证并发展了这一观点,不同的资源编排形成不同种类与不同程度的动态能力,基于此产生不同的价值创造结果。结合表2 与图2 进行分析,在创建阶段,李渡酒业的资源捆绑行为是内部资源重组与丰富,体现了资源整合能力;在发展阶段,李渡酒业加强外部定向资源获取,资源捆绑行为仍为资源重组与丰富,体现资源获取能力与资源整合能力;在飞跃阶段,李渡酒业在上一阶段的基础上,引入外部金融、平台等资源,开拓以遗址为代表的物质资源,资源捆绑行为包括资源重组、丰富与开拓,体现了资源整合能力、资源获取能力与资源重构能力;另外,李渡酒业出于战略调整对广告招商关系资源的剥离体现资源释放能力。基于前文定义,企业的动态能力形成主要与资源编排的两个环节:资源结构化与资源捆绑有关。随着结构化资源的数量增多及类型丰富,李渡酒业的资源整合能力有所增强;随着资源结构化中获取行为从无到有、外部获取资源增多,李渡酒业在发展阶段形成资源获取能力,并在飞跃阶段有所增强;随着资源结构化中剥离行为出现与资源捆绑中开拓路径出现,李渡酒业在飞跃阶段形成了资源重构能力与资源释放能力。上述分析表明不同的资源编排过程使动态能力呈现由弱到强、从无到有的发展趋势,如图3 所示。需明确的是,资源编排中的资源捆绑过程亦强调基于资源配置形成能力,但主要探讨静态具象的企业运营能力,如生产、销售、研发能力等,而上文所界定的动态能力是解释不同资源行为的能力,是静态能力形成的基础与前提。

(二) 企业价值创造演化的动因

企业主体战略的制定、推行、转变与战略制定者密不可分,企业家精神则影响着战略制定者的行为。企业家精神是一种目的明确、基于实践产生的价值取向和战略导向(蒋春燕和赵曙明,2006),其中,对市场机会的识别能力是企业家精神的核心之一,即具备识别与应对环境的能力能帮助企业家制定有利于企业发展、为企业创造价值的战略。[26]1999 年,美国学者Johnson G. 和Scholes K. 提出了风靡全球的宏观环境框架PEST,阐明了宏观环境对企业战略的影响。资源行为推动价值创造的过程存在较大的情境差异,也受到管理者长期战略导向影响(刘新梅等,2017),[10]资源编排相关研究也将环境作为企业动态发展的影响因素(Cui 和Pan,2015)。[23]结合理论研究与案例分析发现,企业价值创造转变的触发因素主要来自主体战略的变化,而主体战略的改变又受到外部环境的影响。

图3 企业资源编排背后的动态能力演化逻辑

李渡酒业在不同发展阶段面临外部环境不同,环境的动态发展呈现“计划经济—商品经济—服务经济—体验经济”的经济表现规律和“大众消费为主—社交消费为主—个性消费为主”的消费规律。具体而言,随着政策约束放宽和市场化推进,市场竞争日益激烈,品牌分化日趋明晰,消费驱动因素从实用向品质、品牌转变。基于此,李渡酒业形成了资本、业务和品牌三种战略导向,从围绕低端促销的直接促进消费转向以产品认知、品牌认可为基础的间接促进消费。在大众消费占主流的创建阶段,李渡酒业只需利用内部资源实施低价促销即可直接促进消费。随着竞争加剧,品质保障升级成为顾客消费的前提,因此李渡酒业在发展阶段整合集团资源优化内部运营、实施多元产品开发与推广以提升产品认知度,在飞跃阶段链接集团、推广、用户等多方资源以构建体验平台,提升品牌认可度,间接促进顾客消费。具体如表3 所示。

表3 李渡酒业价值创造演化的动因

本文结合Amit 和Schoemaker(1993) 的研究,将资源编排框架中的资源识别定义为定需与判断两个环节,基于外部环境识别战略需求与内外部资源关键性的过程。[19]Sirmon(2011) 将资源编排框架中的资源利用定义为有效利用这些能力应对市场机遇(即动员、协调、部署) 以创造价值的过程。[7]根据识别的资源编排框架可知,资源识别的第一个次级过程“定需”直接要求识别战略需求,而资源利用的第一个次级过程为“动员”,即设定计划或明确愿景,企业愿景与计划是战略导向的具体体现,进一步说明战略与资源编排及其实现的价值创造之间的关联性。本文识别企业三种资源利用的动因,即资本导向、业务导向和品牌导向,分别将资本获取、业务发展和品牌构建作为企业价值创造的核心来源。其中,资本导向作为价值创造的重要来源之一,通常出现在企业为实现非相关多元化而实施跨界收购的场景中,容易将短期获取资本作为核心战略,反而不利于企业长期的价值创造。

(三) 企业价值创造的动态演化

创建阶段:单一改进式价值创造。20 世纪初,我国经济快速增长,人们对物质生活的需求日益提升,白酒消费在人际交往中比重较高。同时,中国的改革开放逐步深化,商品经济接替计划经济快速崛起,国有资产的私有化成为潮流。2002 年,私有化李渡酒业的香港恒源从快速获取利润回报、回收资本的战略前提出发,主要通过最大化利用企业内部资源,沿袭原有渠道,强化终端促销,力争快速占领市场、获取利润,短期获得一定价值回报。这一阶段,李渡酒业的价值创造机制为价值链环节(营销) 改进,但因缺乏管理经验和管理意愿,企业不仅为削减成本收缩生产规模,购买基酒勾兑,甚至为保持市场竞争力,持续压低产品售价。只出不进的物质资源以及持续低走的单酒净利润不利于李渡酒业的长期发展,企业价值创造逐渐减损,转而寻求出售机会。

发展阶段:双向迭代式价值创造。2001 年中国加入世贸组织后,宽松的市场环境、丰富的社交需求和日益增长的消费能力为企业提供了“成长池”。2009 年,李渡酒业被金东集团收购并重组。从提升酿酒水平并改善产品销售情况的业务目标出发,金东集团将旗下金六福品牌在销售业务方面的经验复制到李渡酒业,并输入大量集团资源,帮助李渡酒业进行营销改进、生产优化和产品研发,半年内对销售形成正向影响。这一阶段,李渡酒业的价值创造机制为价值链迭代,涉及生产、营销、研发等多个维度。但因长期开发新产品系列并打广告招商消耗成本与创造价值不成正比,随着市场日益饱和,企业价值创造进一步减损。

飞跃阶段:多维创新式价值创造。2012 年底,塑化剂事件、政府机构的“光盘行动”等一系列事件爆发使得白酒行业进入深度调整期。李渡酒业受到高端和低端品牌的夹击,亟须找到合适的发展方向。2014 年底,在新董事长“品牌回归”的战略目标下,李渡酒业综合外部集团资源、供应商资源、顾客资源和重要的平台资源,围绕营销改进、生产优化、产品研发、资源开发、价值标识和营销创新等方面进行资源编排,并以物质资源为基础打造沉浸式体验,全面唤醒李渡的品牌价值。这一阶段,李渡酒业的价值创造机制为价值网创新。

基于上述分析可知,外部环境与主体战略影响企业价值创造动态演化。外部动态环境是导致企业调整主体战略、转变价值创造机制的直接原因,而该发展阶段企业因主体战略与外部环境的不匹配而引发的价值减损则是引发价值创造演化的根本原因。价值创造的动态演化主要体现在资源提供主体、资源相关程度、价值创造行为和价值创造成因四个维度。李渡酒业实现价值创造的资源提供主体从单一主体转变为多维主体,资源相关程度从直接相关转变为直接与间接并存,价值创造成因呈现“价值链环节改进—价值链迭代—价值网创新”的演化趋势。价值创造的六个核心行为为营销改进、生产优化、产品研发、资源开发、价值标识和营销创新,一般而言,资源来源主体越多,资源编排过程越复杂,企业的价值创造行为也越丰富。综上,受外部环境影响与主体战略指引,李渡酒业形成了“单一改进式价值创造—双向迭代式价值创造—多维创新式价值创造”的演化路径。

五、研究结论与展望

(一) 研究结论

本文基于资源编排和价值创造,遵循“诱因—过程—结果”的逻辑框架,以李渡酒业为案例研究对象,在充分打开资源编排过程的基础上,总结归纳出企业价值创造演化模型。本文主要研究结论如下:

首先,明确定义企业实现价值创造的资源编排四个核心过程为“资源识别—资源结构化—资源捆绑—资源利用”及其次级过程。资源识别包括定需和判断,主要为异质性资源识别,其效益实现与企业战略密切相关。资源结构化包括获取、累积和剥离,呈现“单向资源结构化—双向资源结构化—多维资源结构化”的一般化演化路径。基于资源来源和捆绑方式的差异,资源捆绑可分为内涵式资源捆绑、双驱式资源捆绑和混搭式资源捆绑。资源利用是资源捆绑的最后一步,强调以能力为载体将资源落实到战略实施过程中(Sirmon,2011),是资源识别、资源结构化与资源捆绑综合作用的结果,亦受企业战略影响。[7]资源利用差异会导致企业资源编排产生不同的价值创造结果。另外,在资源利用不变的情况下,同一阶段的价值创造绩效也会发生变化。资源编排也存在阶段演化,上一阶段资源利用所生成的资源可能会成为下一阶段资源结构化中的主要资源之一,强调了资源积累的重要性。

其次,结合动态能力理论分析发现,企业不同发展阶段资源编排形成的动态能力类型不同,且同一种动态能力的水平也存在差异。基于Eisenhardt 和Martin(2000) 所提出的四种动态能力,[24]链接资源编排框架,发现资源获取能力、资源释放能力与资源结构化过程的对应性,资源整合能力、资源重构能力与资源捆绑过程的对应性。

再次,基于案例数据深度挖掘,从资源编排视角定义企业不同发展阶段价值创造的三种类型。单一改进式价值创造源于单一资源提供主体,价值创造的成因是传统价值链基础活动的改进。双向迭代式价值创造则是单一改进式的延伸,企业内部和外部某一特定的利益相关者共同提供资源,价值创造的成因是价值链较为全面的迭代。多维创新式价值创造是不同的双向迭代式价值创造的集成与深化,创新引入非直接相关的新资源进行编排构建价值网络。一般情况下,企业价值创造演化路径是从单一改进式到双向迭代式再到多维创新式,参与主体更多、关系链接更广的价值创造更容易营建企业的核心竞争力,但不排除跃迁情形,即部分战略定位准确、合作资源丰富的企业可直接从单一改进式转为多维创新式。演化过程中,价值创造的参与主体逐步增加,资源相关程度从直接相关发展至间接相关,价值创造行为不断丰富。由于价值主体的多元性,双向迭代式与多维创新式价值创造属于价值共创的细分类型(胡海波与卢海涛,2018)。[27]同时,本文识别出六种价值创造行为,即营销改进、生产优化、产品研发、资源开发、价值标识和营销创新。

最后,动态环境影响下,不同的主体战略将指导企业采取不同的资源编排行为,并最终改变企业的价值创造过程。新的外部环境影响企业采取新的主体战略,新战略的实施推动企业采取新的资源编排行为并形成新的价值创造过程,本文识别出三种战略倾向——资本导向、业务导向和品牌导向。每次内部战略调整都会促使企业进一步深挖资源、获取资源和利用资源。合理的战略目标和高效全面的资源编排行为有利于完善价值网络,实现价值创造过程的持续优化,并最终影响企业的竞争优势。

(二) 理论贡献与实践启示

(1) 理论贡献

明确资源编排理论的核心框架,填补其逻辑空白:第一,结合Sirmon(2011) 对资源编排的定义与资源整合框架(Amit 和Schoemaker,1993),[7,19]基于案例数据重新梳理企业资源编排的核心框架与具体概念,归纳定义资源结构化和资源捆绑的三种类型,为资源编排演化提供新的注解;第二,填补资源编排理论的逻辑空白,即完整的资源编排并不一定能创造持续的利润价值或形成企业竞争力,验证了现有文献对资源编排既能导致价值创造也可能产生价值减损的推论(陈昀等,2018)。[28]

探究动态能力与资源编排的关系:第一,首次将Eisenhardt 和Martin(2000) 提出的与资源行为直接相关的动态能力分类引入资源编排过程分析中,[24]明确资源编排实现价值创造的动态能力中间作用。第二,基于案例数据,拓展并重新定义四种动态能力。在同一案例情境下,有效区分了资源编排过程中资源捆绑所形成能力与资源编排形成的动态能力之间的差异,便于后续研究进一步探讨两者关系。

深化资源驱动的价值创造研究:第一,定义更广泛的价值创造内涵,论证环境影响主体战略的前提下,资源编排对价值创造的影响作用,并从资源角度深度解析价值创造行为,识别出六种特定的价值创造行为。第二,明确价值创造的三种资源利用动因,拓展了谢洪明等(2019) 的研究,[20]突出企业战略对价值创造的间接影响。[20]第三,基于资源提供主体、资源相关程度、价值创造行为、价值创造成因的差异,识别三种价值创造类型,提出“价值链环节改进—价值链迭代—价值网创新”的价值创造演化逻辑。

(2) 实践启示

企业的资源编排并非单个动作的简单相加,而是一套系统。企业需基于资源编排框架,优化企业的资源行为。企业识别、结构化、捆绑、利用资源的方向与能力决定资源编排的效用,而主体战略会影响资源编排的重心。因此,企业需在合理战略的指引下,发现资源、排列资源、组合资源、活化资源,借助互联网平台,通过产品创新、品牌沟通等价值迁移方式向顾客传递品牌价值,实现资源编排效益的最大化。

企业的价值创造效用受资源编排形成的动态能力影响。企业需在资源编排中构建多元化的动态能力矩阵,综合应用资源整合能力、资源获取能力、资源重构能力和资源释放能力,实现动态能力的持续增强与有限资源的价值最大化。动态能力的构建尤其要明确资源的“有限价值性”,即并非所有资源都能在获取、整合、重构后实现预期创造的价值。因此,资源编排过程中应根据市场运营数据判断资源行为的价值性,若低于预期则果断释放某些资源、获取新兴资源,将编排重点放在更符合时代趋势的资源上,如用户资源、数据资源等,避免错过发展机会。

企业的价值创造并非一成不变。企业需把握环境与战略的匹配,构建多主体参与的价值网络。外部环境的变化通常代表着新商机的出现,促使企业为适应环境而改变主体战略,从而改变价值创造的结构特征。企业需要从聚焦企业内部价值创造转向网络协同价值创造,以实现多主体的价值共创与共享。在价值网络构建过程中,需密切关注外部环境变化,以实现持续的价值创造为目标及时调整战略方向,纳入匹配战略的多方主体,增加资源链接。

(三) 局限与展望

尽管本文通过探索性单案例纵向研究获取了有价值的结论,但仍存在一定局限性。第一,本研究的访谈对象均为李渡酒业飞跃阶段的人员,为提高数据丰富度与研究信效度,前两个阶段的案例数据主要来自多来源收集的二手资料,相较一手访谈,数据的准确性与流畅度有所降低;第二,为聚焦研究主题,本研究重点剖析案例企业的资源编排的过程及其对价值创造的影响,有意忽略了竞争环境、资源可供性在资源编排中的具体作用,而只对动因进行综合分析。

研究展望如下:第一,进一步深化资源编排视角下价值创造机制研究。本文选择资源视角解读企业价值创造,强化了分析的可行性和有效性,但企业价值创造的多主体之间如何交互实现价值创造行为需要在后续的研究中加以完善,如基于资源编排视角分析体验经济背景下企业与顾客、推广平台等主体价值共创的关系。第二,进一步探索资源编排的前因后果。本文难以具体分析外部环境与内部战略如何对资源编排造成影响。现有研究指出企业资源是企业在特定环境中产生组织印记的重要组成内容,组织印记理论对环境如何影响资源编排提供了新的视角。未来将考虑结合组织印记、合法性等理论,从资源编排的影响因素、作用机制等角度着手前因研究。