城市与疫病:民国内陆城市突发性公共卫生事件的政府应对

——基于1932年西安霍乱数据的分析

2021-05-10吕强

吕强

(西北政法大学 新闻传播学院,陕西 西安 710122)

1932年,地处西北内陆的陕西经历了一场大范围传染的霍乱疫情。这场灾难波及陕西多个城市,其中受灾最严重的就是省会西安。当时的霍乱对于陕西来说属于外源性疫病,本土居民抗体的缺乏,再加上传统中医在诊断上的不足,导致疫病的传播异常迅速,给整个社会带来巨大危害。目前学界虽然对1932年的这场霍乱疫情有所关注,但主要集中于探讨其产生的历史背景和原因。如张萍撰写的《脆弱环境下的瘟疫传播与环境扰动——以1932年陕西霍乱灾害为例》和《环境史视域下的疫病研究:1932年陕西霍乱灾害的三个问题》[1-2],从环境史的视角探讨1932年陕西霍乱的爆发同陕西省的自然与社会环境之间的关系,认为这场霍乱是在1932年北半球中纬度地区极端气候背景下发生的生态灾难,也是陕西自然生态环境脆弱、民众认知缺失、人群营养不良的特殊社会环境等多种因素所共同导致的结果。刘炳涛在《1932年陕西省的霍乱疫情及其社会应对》中梳理了1932年霍乱发生的原因、流行的时空分布特征以及社会各界的应对措施[3]。本文则是在此基础上,将研究范围的空间选取具体化,并将疫病史与城市史研究结合起来进行探讨。通过梳理1932年霍乱在西安的流行趋势、危害状况和地方政府应对措施,可以了解疫病流行对城市近代化发展的推动作用,同时也凸显出政府干预对城市疫情防控的客观影响,从而为当今城市突发性公共卫生事件的应急处理提供启示,进而提升各级政府的应对能力。

一、霍乱传入西安之时间

1932年西安爆发的“霍乱”是一场全国性的疫灾。这场疫灾最早于1930年8月在上海爆发,至9月时疫情开始流行,共计死亡12 人,死亡率达14%[4]。随后,霍乱开始蔓延并出现全国大流行的态势。至1932年6月,《大公报》称“霍乱已由天津、北平蔓延至河南和西北等地”[5]。为了防止霍乱疫情进一步向西扩散,国民政府内政部卫生署于1932年6月17日专门致电陕西省民政厅,要求陕西地方政府填造霍乱周报表,每周通过快邮的方式送至内政部卫生署报备:

陕西省民政厅鉴:近据报上海、南京、武汉、芜湖、泰县等处发现真性霍乱,死亡颇多。其余各省市虽未据报告,但发生霍乱症之处,当亦不少。为力求随时明了起见,特拟定霍乱病人周报表式,送请查照。即希转饬所属各市县,将每日发现霍乱病人数及死亡数等,按表填造,逐周用快邮代电径送来署,以期敏捷,内政部卫生署十七日印①。

从这一电报的时间上看,至少在1932年6月17日之前,国民政府尚未接到来自陕西地方政府有关霍乱流行的报告。据此推算,此时陕西各地应尚未发现霍乱的大规模流行。而史实也印证了这一推断,据当时陕西地方报刊记载,陕西最早发现霍乱疫情是在1932年6月19日,发现地点位于潼关县。首名患者是从来自河南的商旅车队中发现的,“随后又陆续发现了同车几个霍乱患者”[6],他们随即被送往医院,并上报政府。这是有记载可知的霍乱最早传入陕西之时间。

那么,霍乱又是何时传入西安?从现存西安地方档案与报刊文献来看,霍乱在1932年6月19日首次传入陕西潼关后继续向西蔓延,到了7月初,已蔓延至陕西东部各县,华阴、华县和临潼均死亡甚多,一度出现尸横巷野,哭声载道的惨烈景象[7]。

据1932年7月1日《西北文化日报》报道,时任陕西省立医院院长的石振邦表示,“虎烈拉(霍乱)流行甚速,渭南地方已有发现,此项疫症,省垣(即西安)亦急应注意,本日省医院已发现和接收一名患虎烈拉嫌疑病人,但尚在检查中”[8]。由此可见,截至1932年7月1日,霍乱已经蔓延至渭南,并向西安逼近,同时还在西安发现了疑似病例。

7月1日后,霍乱继续沿公路、驿道等交通线向西安方向扩散,沿途各城、乡几乎每日都有因疫死亡的报道。

至7月5日,上述报道中发现的疑似病人被诊断为霍乱病人②,至此,西安确诊首例霍乱。从潼关6月19日发现陕西首例霍乱患者,到7月5日西安地方档案明确记载霍乱传入西安,用时仅17 天。

二、霍乱对西安社会造成的危害

从1932年7月5日霍乱传入至7月13日,西安城内的平民医院一天内共接收9 个霍乱病人[9],其中包括大学习巷回族居民惠老八一家6 口,以及男、女小孩各1 人。这表明霍乱已经开始在西安流行。到了7月18日,西安感染霍乱的患者继续增多,并出现首例霍乱致死病例:

本市书院门街住户周兰婷,年39 岁,向在某茶馆做伙计。该女子于昨日早四时许,突偶患虎疫。当由家人送至临时防疫医院,该医院立即为其注射诊疗。但因疫势甚重,遂于上午十时身亡[10]。

随后的几天内,临时设置于城内的防疫医院连续接收霍乱患者21 人,其中有5 人死亡[10]。此后的7月21日至27日,霍乱患者人数突增,先后共计28 人入院治疗,其中死亡8 人,死亡率已近30%,并伴有范围逐渐扩大之趋势,甚至已蔓延至军队,出现了多名军人染疫致死的病案。据《西北文化日报》报道,“21日赴院诊治者19 人,致死者4 人,闻前日患者7 人中有3 人为军人,今日患者19 人中亦有17 人为军人,27日又接收患者9 人,其中4 人死亡”[11]。

7月28日,霍乱的流行渐趋剧烈,开始向西安城郊所属各乡扩散。当时西安南郊所属“南乡各村先后发现霍乱疫情,记者今午赴各地探询,见西木头市、西大街、吉祥巷、头道巷等处均有发生虎疫患者,但死者尚未确闻”[12]。7月29日时,防疫医院当日接收患者2 人,因病情甚烈,2 人均告死亡,其中一人年龄50 岁,居住于西仓,另一人年龄27 岁,临时旅居于西大街华兴旅馆。至7月30、31日两天,西安霍乱疫情仍然严重,当天城内之骡马市、南门、端履门和降子巷等处均发现霍乱[13]。次日,西安城南村庄也发现霍乱患者20 余人,其中死亡10 余人,死亡率已达50%。

进入8月后,霍乱仍在西安肆虐蔓延,并带来了民众恐慌。当时城内罹疫死亡之报道不绝于耳,城外各乡村的疫情呈现出向北、向南及向西蔓延之趋势,并已流行于西安所属各乡,甚至波及至长安、鄠县和临潼等县。经统计,从8月1日到10日,西安城内涝巷、开元寺、印花布园、西华门、西大街、东三道巷、滴水河什子、大差市、北桥梓口、粉巷、小差市、樊村、兴龙巷和八家巷14 处地点均发现有霍乱患者,死亡甚惨。其中,由于“街衢狭小,向不讲求卫生”[14],导致涝巷疫情最为猛烈。这表明,1932年8月,霍乱已在西安城内呈现出大范围流行的局面,以致出现“虎疫流行本市,已成普遍,各街区小巷,无不发现”[15],造成“死者触目皆是,罹难者尤多”的社会惨状[15]。

然而从8月12日开始,由于城内霍乱已成普遍,市民纷纷避疫于城郊乡村,这导致霍乱开始大规模向乡村蔓延。据记载,当时“西安虎疫流行,已日趋剧烈。死亡率日益增加,人多以为虑,避疫乡间,而籍杜传染者,比比皆是。然乡间亦多发现虎疫,非讲求卫生,食物谨慎,实难防预”[16]。当日,位于西安城、乡结合部的龙渠湾、西北隅一带即报告有50 余人染病,其中有十分之七为常住于城乡结合部的贫苦人民[15]。城区人口避疫、逃疫性的人口流动反而在客观上加速了霍乱向乡村蔓延的进程。

到了8月17日,霍乱在西安城内已出现减缓趋势,但在乡村流行甚烈。当时,城区仅在桥梓口、沙金桥一带出现染病死亡者,而乡村疫区主要分布在李家村、西甘河和水寨村等处[17]。至8月23日,西安城区的疫势已明显减弱,疫情逐渐稳定。据当时西安城内医生描述,“本市疫势,似以减杀一半,如媒介物稀少,即可渐渐不扑自杀”[18]。此后,随着北方气候转秋,气温逐渐转冷,致使苍蝇日趋稀少,疫势渐渐开始消杀[19]。到8月26日时,西安城内绝大多数霍乱患者已转变为经治疗后一、二日便可康复的慢性虎疫,发病地点也缩减至涝巷和桥梓口等少数巷道[20]。霍乱在城内的减弱从8月底一直持续至9月初。至9月11日,西安城区疫情已日趋大减,出现病者日微,死者每日甚少的状态,市面已渐显安定,各地人士来省者亦日渐增多,出现商业逐渐恢复的局面③。

但与城区相比,此时乡村的霍乱疫情却尚未减弱。据陕西防疫处统计,“当时西安及其临县长安所属的乡村中霍乱仍在流行。每日死亡者甚众,乡民每日异常惊慌,逃往各处避疫者,不知凡几”④。这种状态一直延续至10月底之后,终随冬季的来临,天气进一步转冷而逐渐消失。

从1932年7月5日开始至9、10月间结束,霍乱在西安持续流行了近三个月,危及西安城、乡的绝大多数地区,死亡人数不可胜计③,带来无法估量的危害。据统计,自西安发现霍乱以来,西安城乡民众染疫者共达1311 人,其中937 人死亡,死亡率高达71.5%[21]。这使霍乱成为国民政府时期西安死亡率较高的疫灾,还导致西安城内出现“南门东郭外的义地,新增许多坟墓,有的甚至直接抛弃于地上,以致此处尸体纵横,臭气熏人,行人远避,多绕道至小雁塔一带,而该地之李家村、人头园也因此受灾而死者颇多”的惨象[22]。

三、政府的治防措施

在清末传统中医治防霍乱理念和方法的基础上,民国时期开始大力倡导西医治防霍乱的医理和技术,特别是到国民政府时期,政府更是不遗余力地推动西医防疫技术的现实应用。在此背景下,1932年霍乱发生时,西安地方政府便开始以西医为标准,着手准备霍乱的治防工作,具体措施如下:

一是疫苗注射。注射疫苗作为预防疫病的主要手段,早在清末就已传入我国。到民国时,注射疫苗已发展成为疫病预防的主要措施。1932年7月,霍乱开始在西安大范围流行,西安地方政府首次采用疫苗注射技术来预防霍乱感染。据记载,当时因城内各医院注射苗浆甚形缺乏,西安各界人士都呼吁政府应立即派员赴沪购办疫苗[23],以备注射。鉴于西安疫情日渐猖獗,民众纷纷前往防疫院注射霍乱疫苗,西安临时防疫院还出现“偕老携幼,络绎不绝”的情况。据统计,7月29日该院共计为1000 余人注射疫苗[13]。此后,疫苗注射成为西安治防霍乱的主要措施之一。

二是防疫宣传。宣传的目的是为了让民众了解疫病及防疫知识。在西安霍乱流行的过程中,最早提及防疫宣传问题是在1932年7月9日。当日霍乱在华阴县东源乡流行,危害极重,为防止霍乱蔓延,省府一方面派就近医师前往驰援,另一方面则命令该县政府立即广事宣传防治方法[24]。此后,为了防治霍乱、教化民众注重防疫,政府越发开始注重防疫宣传。

到7月29日,西安开始编印防疫小书以备防疫宣传。该书的内容主要有“通俗虎列拉预防办法稿本、虎列拉预防要义以及注意事项”等,两日内共印千份,除一部分留作西安宣传外,其余大部都分发给东路各县“以广防疫宣传”⑤。

进入8月,因天气炎热,霍乱病菌繁殖极快,对防治霍乱提出了更高的要求,西安地方政府开始在编印防疫小书的基础上制定宣传标语,并进行防疫方法和治疗方式的科普宣传。8月2日西安临时防疫院将制定的宣传标语“消毒方法、注意饮水、禁食生冷和严防苍蝇”提请省府民政厅审验⑤。至8月5日,省府民政厅批示,同意该防疫宣传标语。与此同时,该院院长杨鹤庆还向市民宣传防疫方法,主要包括:不食生冷食物瓜果、不接触污染含菌之物、不要晚上露宿及接近患病之人及少饮食、守清洁[25]。此外,杨鹤庆还提到了公众卫生的防疫问题,认为“清洁消毒是第一要务”[25],并大力宣传推广“照方单服十滴药水以救急,继请医师行生理食盐水静脉注射,兼行皮下注射樟脑油等强心药”的霍乱应急疗法[25]。上述两种防疫宣传形式相辅相成,贯穿于西安霍乱治防的始终,并在政府权力的要求下不断地推广和强化。

三是封锁隔离。1932年7月,在霍乱刚刚传入潼关,并呈现向西继续扩散的趋势时,陕西省政府为了防范霍乱沿公路、铁路传入西安,遂规定“西、潼公路中的各种汽车明令停驶,只准许邮政及防疫等公务汽车,经检查后通行”,同时也将陇海铁路闵乡、潼关一段停止通车”[26]。省府将公路、铁路和桥梁一直封锁至7月24日前后,因潼关虎疫稍有减弱后才准予通车。

在切断主要交通路线的同时,政府还对霍乱疑似病人进行隔离,以阻止疫病扩散。具体表现为:将发现的霍乱疑似病人单独放置在医院某一特定的区域范围内,并观察其病情,限制其自由,有时甚至对与病人有过接触的其他人都采取隔离措施,以防疫病扩散。

四是设立医院。早在1932年霍乱流行西安前,西安城内已有近代西式医院。西安最早的西式医院是由英国教会建于1901年的英华医院和由中华红十字会西安分筹建于1911年的红十字会医院⑥,但西式医院的大量创建是在民国时期,如1912年建立的红十字会医院、1916年建立的广仁医院。1929年,因陕西关中发生大旱灾,原中华红十字救护队在政府划拨的西安东南角三百七十二亩官地的基础上又组建了红会医院[27]。1933年,由杨虎城发起,窦荫三等组织创办的私立医院西京医院成立,同年,为应对霍乱,陕西省政府决定将原设在西安的西北陆军医院改建为陕西省立医院。除此之外,在霍乱流行前,西安还创建有平民医院和传染病医院。传染病院成立于防疫处设立之初,该院主要从事西安市所流行之各种疫病的统计、观察和诊疗业务⑦。

当时,上述西式医院虽存在医师紧缺,设备不足和规模较小的问题,但却在霍乱的流行中发挥了预防和治疗的重要职能,并取得了积极效果,成为当时最有效的救治和预防机构。例如平民医院在霍乱流行时被改建为西安临时防疫医院,西北陆军医院被改建为陕西省立医院等。而像广仁医院、安多医院等私立医院也在霍乱流行期间积极承担社会义务,免费为民众提供疫苗注射服务。

五是禁食生冷食物。7月疫情盛行时,西安地方政府已发现食用生冷食物会导致霍乱感染,随即下令禁止民众食用,并在随后逐步取缔市内街边的饮食摊贩,以防止此类染病致死情况的发生。这从当时省府民政厅下达给各市、县的《注意夏令卫生》的公文中即可窥见:

勿吃生水及生水浸过的瓜果,生水中有各种生活的病菌和寄生虫卵,吃下去会发病。勿吃生水做的饮食物,例如生水做的凉粉、冰激凌、冰块、汽水等⑧。

由上述公文可知,当时政府已经从西医的角度来告知市民食用生冷食物会传染霍乱。此后,西安地方政府不断加强禁止市民食用生冷食物的要求。甚至从1932年7月25日开始,命西安临时防疫院负责,厉行禁止瓜果进入西安城区,即便是日常所必需的蔬菜,也要先经过临时防疫医院检查方能进入城区⑨。

六是清洁公共环境卫生。恶劣的公共卫生环境是西安霍乱蔓延的温床,这场疫情也促使政府清楚地认识到公共环境卫生对于流行病控制的重要性。因此,西安地方政府一方面积极向市民普及环境卫生知识,另一方面也开始着眼于城市公共卫生状况的改善。从7月中旬开始,省府便令省公安局对西安城关范围内的区域进行大扫除,积极组建清洁队进行城市街道和公厕的日常清理⑩,并以法令的形式规定消毒石灰的购买方式和具体铺撒事宜。此后,西安地方政府时常举行公共环境卫生清洁运动,并组建清洁队专门负责西安城内各街巷的日常卫生。

四、治防效果及成因

从整体上来看,1932年的这场霍乱是西安首次大范围地采用西医医理和技术进行防治的疫病。面对境外输入性疫病,在市民普遍不具备抗体的前提下,政府的补救举措极为关键,但却最终导致了广泛传播、持续时间长和死亡人口多的惨状,证明此次霍乱的治防效果并不明显。因此,西安地方政府对霍乱防疫的干预不力,也是造成霍乱危害较大、治防效果不佳的重要原因之一。

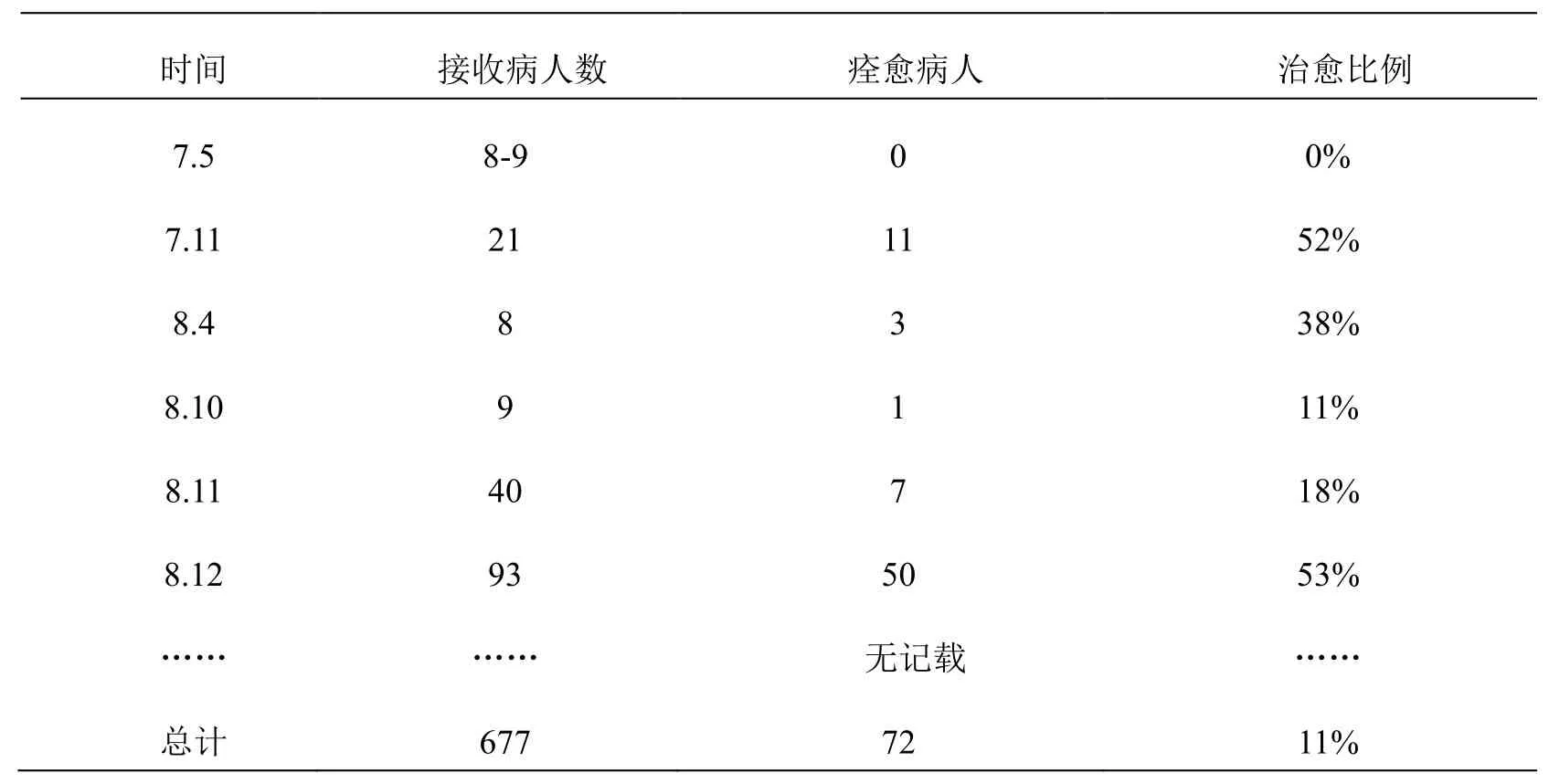

表1:1932年西安霍乱病人治愈人数一览表

由表1 可知,此次霍乱流行期间,西安患者治愈数最高时的占比为53%,但其历时较短,仅有7月11日和8月12日这两日达到,最低时治愈比例为0%,而患者平均治愈人数的占比仅为11%,较低的治愈率也从侧面反映出当时西安地方政府干预下的霍乱治防效果不佳。

事实上,造成这场霍乱防治效果整体不明显的原因是多元的,通过梳理相关档案等文献,并结合近代流行病学理论,笔者认为其成因主要有以下几点:

第一,疫势快且危害重。陕西境内首次发现霍乱是在1932年6月19日的潼关,到7月5日时便已蔓延至西安,期间仅有17日,这说明这次霍乱传播速度极快。与此同时,这场霍乱的危害程度也很大。经统计,霍乱在西安流行总计66 天,造成1311 人感染,其中937 人死亡,平均每天感染22 人,死亡15 人左右,死亡率高达71.5%,导致西安城内出现“棺材涨价,棺材店生意极其畅旺,供不应求,以致夫妻同棺埋葬,更有父、媳同棺者”的惨烈社会景象[28]。

第二,政府防治不力。在霍乱流行之初,陕西省政府和各地方政府的治防行动迟缓,造成霍乱开始大肆蔓延。一方面,1932年6月19日在潼关发现陕西首位霍乱患者后,直到6月28日时任防疫医院院长杨鹤庆才前往潼关“详细诊断患者,并将患者吐泄物用显微镜检验后才证明虎烈拉菌为确实病源”[29],至7月1日才正式开会讨论对策,并决定“拟请地方政府将西、潼路汽车暂时停驶一星期”[30]。此时距离发现首例病患已过去10 余天,不仅潼关疫情已蔓延,周边华阴、华县、临潼、西安均已出现患者。

另一方面,陕西省政府和西安市地方政府对于防疫经费也没有充分接济,这导致防疫工作进展缓慢,成效不大。虽在疫情初发时,西安成立了临时防疫医院等治、防机构,但却常常因经费无着,导致医师缺乏,部分防治工作无法正常开展,停工事件时有发生。而对于辅助医师工作的护士人员而言,防疫期间她们要深入一线全面接触霍乱病人,感染风险极高,但工资待遇和医师相比低的太多,故“导致医护数度罢工,以此情形而欲防治如火如荼之虎疫,自难收效”[31]。据《西北文化日报》1932年8月8日的报道,霍乱在西安猖獗流行时,每日都有大量病人被送往临时防疫医院、省立医院等防治机构。在高危环境下的高强度工作,使得许多医士纷纷向地方政府提出辞职,理由如下:

一、防疫院负责极大,而一切设备不完,并与防疫原则背谬,将来政府之斥责与社会之环攻,殊不敢应此重责,贻误将来;二、自防疫以来,医务工作时间每日夜竟达二十四小时,不特有限精力之人体,不克支持,即驱使牛马,于暑日炎天之下,想亦不能如是;三、现在工作极苦而薪水极微,按之人情事理均属不合[32]。

上述报道清晰地反映出当时西安医护群体在设备不完善的条件下承担繁重工作、接受微薄薪水的现实状况,加上当时霍乱流行区域广、感染人数多的现实压力,极易出现医护人员大量离职的情况,导致许多患者求医无门,因救治不力而不治身亡。

第三,个体居民和公共环境的卫生状况不良。民国时期的西安是一座人口数量众多且密度较大的内陆城市。特别是1932年西安成为国民政府陪都后,政治上带来的声望使这座内陆城市人口迅速增多。有资料显示,当时“西安城内有七十万人居住”[33],然而当时西安的城乡居民尚未移风易俗,仍残留着旧时不重卫生,随地大、小便的生活陋习,使得城市街道上,污水和人、畜粪便随处可见,生活环境极不卫生。根据1919年来西安考察的日本学者松本文三郎的描述,当时西安的卫生状况为:

街巷上到处都堆晒着粪便,客栈前是存放骡马粪便的地方,屋后是人的厕所,臭气从房屋前、后袭来,最令人感到不快;倘若下雨,雨水、泥土和粪尿常常混杂在一起,无所立足,其臭秽之气是日本同胞难以想象到的[34]。

这种恶劣的公共环境卫生必然会给细菌的滋生和散播提供条件,进而导致疫病的流行。

第四,治防条件简陋。1932年,霍乱在西安流行时,陇海铁路西安段尚未开通,落后的交通运输条件,导致政府倡导的西医防疫药具无法及时运抵西安。鉴于防疫药物紧缺,西安不得不暂停采用西医防疫之法,转而寻求中医或是中、西医结合的防疫手段来缓解霍乱带来的社会恐慌与危机。而在7月霍乱蔓延最为严重之时,陕西地方政府又将西安至潼关的公路封锁,外界的西医防疫物资便更难及时抵达西安,造成当时防疫材料比以往更加匮乏的窘境。这从当时陕西省政府给北平防疫处的电报中也可以看出:

北平防疫处仁鉴:顷据西安临时防疫医院函称,该院防疫苗浆,极感缺乏。恳速转电贵处,火速购办飞寄等情,至希查照办理为感⑪。

上述电报中的西安临时防疫院是当时陕西省政府指定的防治西安霍乱的专门机构,地方政府在购办防疫物资时,首先都是以该院的使用量为采购基准。该院防疫疫苗在1932年8月出现短缺,说明当时西安的疫苗是缺乏的[35],这也反映出西安治防条件的简陋。

第五,迷信盛行、思想落后。与恶劣的城市环境卫生相对应的,还有民众落后、愚昧的迷信防疫思想及观念。当时社会中的民众普遍认为,疫病的出现、传播和致死都是上天的旨意,都有神明在具体实行,因此要想消除疫病的病源,就要送走施行疫病的神明,这就在普通民众的思想中产生了“驱疫”的观念。每逢时疫来临时,居民大多前往寺庙开展驱疫活动,以下是关于民国时期西北地区居民驱疫活动的报道:

现在我们这地方正在流行着一种时疫,附近各村庄中的乡民们,都大起恐慌,以为天神不乐意,才降大灾到人间来。于是乡民们便聚众到各地的寺庙里去,许愿演戏,算作是向神赎罪,就可以将万恶的时疫驱去[36]。

上述报道客观真实地记载了民国时期甘肃省皋兰县居民的避疫措施,可见当时疫来临时,生活在传统社会环境中的西北居民常常求助于带有很强迷信色彩的驱疫活动。

而据当时西安的地方报刊记载,陕西所属之华县、三原等地,民众风气普遍闭塞,思想泥古,迷信观念很强,加之不太相信西医,使得居民在遭遇时疫之时,更倾向于相信鬼神、巫婆[37],而不愿前往西式医院就诊,即便是省城西安,一般民众也大多如此[38]。可以说,1932年前,西安虽是民国重要的内陆区域性大城市,但由于在教育方面的不足,致使一般民众对科学缺乏正确的认知,仍然普遍迷信巫术。1932年后,在国民政府和西安地方政府的努力下,陕西省防疫处和陕西省卫生处等防疫机构相继成立,这些机构将改善和提升居民的防疫观念作为日常工作中的重要内容和目的,在一段时间后,西安民众的卫生防疫观念才逐渐得以改善。

五、民国突发公共卫生事件中政府应对的当代启示

回顾1932年西安霍乱的防治史,看到的不仅仅是疫病带来的危害,还有其对城市近代化发展的推动作用,而更为重要的是,民国西安霍乱的防治可以为当今城市突发性公共卫生事件的政府应对提供可资借鉴的历史经验与当代启示。

第一,新的防治技术的应用不仅仅是时代发展的产物,政府的主动选择也至关重要。西医早在明末清初时就已传入我国,而当时的政府在应对疫情时,仍沿用“中医为主,西医为辅”的传统模式,并不太认可西医,导致西医在当时的传播与应用过程中始终没有大的发展。近代以后,随着“西学东渐”时代潮流的发展,晚清至民国时西医逐渐被认可并广泛采用,特别是在国民政府时期,政府的大力推广,使得西医在我国得到了长足发展,这也促使政府在应对突发性公共卫生事件时逐渐打破传统模式,开始采取“西医为主,中医为辅”的近代化的防疫手段。虽然新防治技术的采用是“西学东渐”历史趋势下的必然要求,但政府的支持和推广在这一过程中发挥着不可替代的作用。因此,一个适应时代发展要求并具有前瞻性的政府,是国家发展、社会进步和新技术应用的关键。

第二,政府应出台应对突发公共卫生事件的应急措施,施行常态化报备管理制度,以提升应急反应能力。1930年霍乱在上海爆发后不久,国民政府便出台了有关疫情报备的应急措施,到1932年霍乱传入陕西后,国民政府更是要求陕西地方政府将疫情报备常态化,并采用周报表邮件的方式将全省疫情状况上报国民政府内政部卫生署。在此督导下,据西安市卫生局档案统计,1932年霍乱流行期间,西安累计向陕西省政府上报疫情周报约23 次⑪。这种疫情报备制度,即便在西安霍乱结束后的1933年,仍然在继续施行,只是将周报改为了半月报⑪。常态化的报备管理制度可以为政府制定行之有效的防疫措施提供可靠的数据来源和决策依据,从而取得良好的防疫效果,提升政府的应急反应能力。

第三,政府应注重科学化的防疫宣传,施行多元化的宣传方式,以提升宣传的广度、深度与可信度。霍乱对于生活在20 世纪30年代的中国人而言,显然是一种极为陌生的外来疫病,因此,对于1932年西安的霍乱防治而言,首先要解决的是普通市民对霍乱的认知问题,这客观上促进了民众对以西医为主的治防技术的认识。据记载,当时西安地方政府以及民间社团推广的宣传方式是多元化的,主要的宣传途径有报刊、广播、幻灯片、壁报、展览以及演讲等。在这种多元化的宣传方式下,西安防疫宣传的实施效果十分明显,不仅扩大了防疫宣传的传播范围,而且更为重要的是转变着个体市民的卫生习惯和社会传统的防疫观念[39]。对此,当时的文献曾有如下记载:

有一个小学生,他年刚十岁,但是他很注重卫生的。他无论什么时候,总是记着卫生二字。他的身体衣服,都很清洁,没有污的地方。一天他看见许多同学出校外买雪条吃,他便向同学们劝导了一翻,后来那些被劝导的同学,都知道卫生的重要了。如果那个小学生不劝导他们,他们一定不知道卫生的重要,所以我们各同学应该敬仰他[40]。

第四,政府应加大公共卫生建设,主动承担和构建多种防治措施并行的责任机制,以提升预防突发性公共卫生事件的能力。近代西医强调公共环境是造成疫病爆发的重要诱因,1932年霍乱流行时,西安地方政府在防治实践中也认识到了这一点。对此,当时的省、市两级政府大力倡导公共环境卫生,并积极开展西安城市公共卫生设施的兴建工作,先后开展了公共厕所、垃圾箱以及自来水厂的建设[41]。截止1948年,西安全市共建成64 个公共厕所⑫,11 处垃圾场(箱)和1 个自来水厂⑬。与此同时,当时的省、市两级政府还克服财政困难,主动创办如陕西省卫生事务所、西安市卫生事务所等一批集预防、治疗于一体的防疫职能部门。这些公共卫生设施的创建与防疫职能部门的创办,不仅推动了西安城市防疫设施的近代化发展,也使得政府预防突发性公共卫生事件的能力大幅度提升[42],并在1932年霍乱流行的后期发挥了积极作用。

第五,政府应推行切实可行的防疫保障制度,加大对医护工作者的人文关怀,以提升调动医护人员及相关防疫力量积极性的能力。医护人员是城市疫情防治的直接参与者,因此,加强对医护人员的关怀和保障,就是在强化政府应对城市突发性公共卫生事件的能力,这从上述1932年西安霍乱防治的相关史实中即可印证。1932年西安霍乱防治效果不明显的主要原因便是政府的防治不力,这也表现在政府对医护人员的待遇、关怀以及保障上的不足,直接导致当时大量的医护人员提出辞职,从而加剧了防疫力量不足的危机,致使防疫效果不佳。作为历史教训,这启示当代政府应推行切实可行的防疫保障制度,并加大对医护工作者的人文关怀,充分调动一线防疫力量的积极性,从而提升政府应对城市公共卫生事件的能力。

总之,政府掌握着绝大多数的国家和社会资源,政府职能的发挥决定并影响着国家和社会资源的利用程度及效果。1932年西安霍乱的治防历程,不仅反映出西安个体城市医疗体系近代化发展的历史进程与发展程度,更反映出国民政府时期的西安地方政府在面临突发性公共卫生事件时所具备的政府职能。1932年爆发的西安霍乱充分反映出当时的西安地方政府准备不足、防疫能力低下且医疗资源匮乏的特点,虽然这与当时所处的历史政治环境和医疗发展水平有关,但同样也是政府干预不力的历史体现。

[注 释]

① 当时以快邮的方式进行疫情通报的相关规定,参见内政部:《内政部卫生署致陕西民政厅电》(1932年6月17日),西安市档案馆藏,全宗号108,目录号2,卷宗号12。

② 当时详细记载了霍乱患者从发现到确诊的过程,参见西安市政府:《有关卫生防疫会议记录等》(1932年7月26日)西安市档案馆藏,全宗号18,目录号1,卷宗号31。

③ 相关记载参见陕西省政府:《省府西安疫后恢复》(1932年6月17日),陕西省档案馆藏,全宗号21,目录号3,卷宗号18。

④ 当时描述的乡村多为西安城郊农村,及周边如长安等与西安交界的农村,参见陕西省政府:《饬令西安及长安各县严厉调查并预防乡村虎疫,并按表报防疫处》(1932年7月),陕西省档案馆藏,全宗号21,目录号3,卷宗号15。

⑤ 当时防疫宣传普遍存在,形式除报刊宣传外,还有广告、标语及口号等,参见西安市卫生局:《西京市关于卫生宣传的相关事宜》(1932年7月),西安市档案馆藏,全宗号18,目录号3,卷宗号15。

⑥ 相关内容请参见通讯社:《宋主席陕西卫生运动大会演说词》,《陕西省政府公报》1928年第500 期。

⑦ 因该院为陕西省首座传染病医院,故成立之初便承担诊疗疫病和统计疫情的工作,参见陕西省卫生试验研究所:《该所纪念刊:陕西省卫生技术会议汇编·陕西省防疫处第二周年纪念特刊·传染病院》(1934年11月11日),陕西省档案馆藏,全宗号57,目录号1,卷宗号14-1。

⑧ 当时陕西省政府参照相关西医流行病学的防治措施,从传染源出发,制定了勿食生冷食物的防治措施,参见陕西省会卫生事务所:《有关商店卫生和夏令卫生的研究》(1932年7月),西安市档案馆藏,全宗号18,目录号4,卷宗号6。

⑨ 当时西安市政府参照陕西省政府的相关防疫措施,对辖区内的物流运输做了规定,参见西安市政府:《有关卫生防疫会议记录等》(1932年7月26日,西安市档案馆藏,全宗号18,目录号1,卷宗号31。

⑩ 有关当时西安公厕及公共环境卫生清洁的相关规定和措施,参见陕西省卫生厅:《有关增列购置垃圾车所需费用的报告》(1932年7月),陕西省档案馆藏,全宗号25,目录号3,卷宗号3。

⑪ 相关疫情报表参见西安市卫生局:《有关卫生防疫会议记录等》(1932年8月),西安市档案馆藏,全宗号18,目录号1,卷宗号6。

⑫ 参见西安市卫生局:《本局关于东区卫生事务所本市调查表各项卫生规则给学生免费治病传染病院等到职日期通知》(1948年),西安市档案馆藏,全宗号18,目录号1,卷宗号208。

⑬ 参见西安市卫生局:《本政府本局有关环境卫生的设施办法报告·本局饬令即日派清洁队清除建国公园垃圾由》(1948年),西安市档案馆藏,全宗号18,目录号1,卷宗号57。