思维可视化视域下的生物课堂重构

——以“血液循环”一节的教学为例

2021-05-07□杨玲

□杨 玲

(无锡市梅里中学,江苏无锡 214112)

依循核心素养理念,教师不仅要关注学生个性化的学习和发展需求,而且要关注隐含在学习过程中每个学生独特的思维方式和思维过程。在传统的生物课堂中,学生在习得生物学知识、开展科学探究和解决实际问题等学习活动时,思维运行轨迹往往是不可见的。要将学生内隐的思维方式和思维过程外显出来,就要将思维可视化的方法及技术运用到课堂教学中。

思维可视化是指以图示或图示组合的方式,把原本不可见的思维结构、思考路径及方法呈现出来,使其清晰可见的过程[1]。本文以苏科版义务教育教科书《生物学》教材(以下简称“苏科版教材”)八年级上册中“血液循环”一节的教学为例,阐述思维可视化视域下的生物课堂重构。

一、运用流程图辅助实验教学

流程图是用几何图形将一个过程各步骤的逻辑关系展示出来的一种图示技术。在对学生进行基本实验技能的训练时,很多操作过程都必须按照一定的顺序进行,程序性较强,此时就可以运用流程图。在训练之前,在教师的指导下,学生以小组为单位,共同制作详细的流程图,明晰实验目的、材料用具,明确实验步骤的先后顺序、操作要点等,有助于帮助学生规范操作流程,提升相应的实验技能。例如,学生在练习使用显微镜等常见仪器和工具时,可以借助流程图的帮助。

图1 “观察小鱼尾鳍血液的流动”实验流程图

在本节课“观察小鱼尾鳍血液的流动”实验中,开展实验前,教师指导学生制作了如图1所示的流程图。通过流程图的制作,内隐在学生思维中的实验路径外显出来,实验目的、实验方法、实验步骤等都一目了然地呈现。依据流程图,学生可以按部就班、有条不紊地进行实验和观察,记录实验现象,得出实验结论。在开展实验时,有了流程图的辅助,学生关注的重点就可以从对方法和步骤等的记忆和回想转移到实验操作的规范上去,从而提升实验训练效果。

流程图除了可以应用在程序性较强的实验操作技能训练中,还可以应用在科学探究活动的实验设计中。例如,苏科版教材七年级上册的科学探究活动“尝试探究水温的变化对金鱼呼吸的影响”的教学,通过引导学生共同讨论绘制如图2的流程图,不仅能让学生进一步明确科学探究的基本过程包括提出问题、提出假设、制订计划、实施计划、得出结论和表达交流,而且能让学生对每一个环节中的一些细节有进一步的认识。

图2 “尝试探究水温的变化对金鱼呼吸的影响”科学探究流程图

二、运用鱼骨图进行归因分析

“观察小鱼尾鳍血液的流动”实验,不仅能帮助学生验证哈维猜想,而且能帮助学生分辨三种血管,体会到动、静脉之间的联系,建立血液是循环流动的观念,为理解血液循环途径奠定基础。但是,这个探究实验却很可能出现失败,例如有些学生没有观察到血液的流动,或者虽观察到血液流动的情况却没有深入比较不同血管中血液流动的特点,导致实验功亏一篑。为了帮助学生分析失败的原因,从而改进实验过程和方法,我们可以借助鱼骨图。

鱼骨图又名“特性因素图”[2],因为其形如鱼骨而得名。鱼骨图主要用来呈现和梳理复杂问题的思考程序。鱼骨图由鱼头、脊骨和鱼刺三部分构成。“鱼头”提出问题,“脊骨”是解决问题的关键点,通过这些关键点,可以将比较抽象或者复杂的一个大问题分解成若干个“鱼刺”(简单具体的小问题),使问题变得深入直观、简洁明了,更容易解决。

例如,在绘制“观察小鱼尾鳍血液的流动”实验失败原因分析的鱼骨图时,把要解决的问题标在“鱼头”处,由各小组成员通过头脑风暴法找出各种问题出现的原因,这些就是“脊骨”及长出的“鱼刺”。例如,某学习小组绘制了如图3所示的鱼骨图:

图3 实验失败原因分析鱼骨图

通过鱼骨图的分析和绘制,学生可以清晰而具体地认识到自己在知识和技能等方面存在的不足,并在自我审视中矫正自己的思维偏差,从而有的放矢地加以改进。例如:针对显微镜操作中存在的视野过亮问题,学生可以选用较小的光圈;针对实验材料中小鱼过大或尾鳍色素过多的问题,可以选择6厘米左右长的鳑皮鱼或小泥鳅等。

三、运用学科模型图开展合作学习

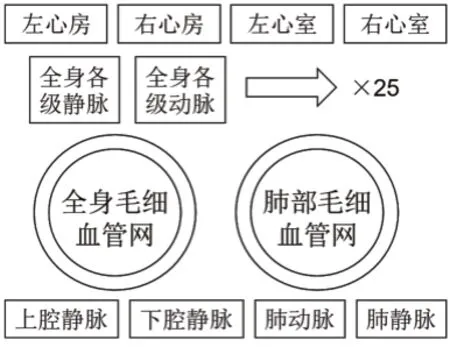

血液循环途径是“血液循环”这节内容的重点和难点。因其涉及的血管较多,血液成分变化很抽象,学生难以理解。运用学科模型图开展合作学习可以有效帮助学生突破重、难点。学科模型图是对学科知识进行简化的概括性描述以呈现其规律的图示,运用学科模型图能使抽象知识形象化,从而清晰揭示知识背后的复杂结构。

在教学中,教师给每个学生小组提供了如图4所示的卡片学具袋,并布置系列合作学习任务,以完成学科模型图的建构,深入理解血液循环途径和其中发生的血液成分变化。

图4 血液循环模型图建构学具袋

【学习任务一】在复习心脏各个腔及与其相连血管的结构名称及功能的基础上,认真观看血液循环途径的视频和动画,然后对照教材第17 页的“人体血液循环示意图”,尝试开展小组合作学习,自主在A4 纸上贴出血液循环途径模型图。

借鉴视频、动画和图片等,各组学生积极合作,基本都能完成如图5所示的模型图。

图5 血液循环途径模型图

【学习任务二】对照血液循环途径模型图,讨论并分别说出体循环和肺循环的起点以及终点。在此基础上,小组成员轮流说出一滴血从体循环(或肺循环)的起点出发回到体循环(或肺循环)终点的路线,小组成员相互评价,纠错。小组合作分别写出体循环和肺循环的路线,并与其他小组交流。

在相互交流、评价、纠错的过程中,学生掌握了体循环和肺循环的正确路线:

体循环:左心室→主动脉→各级动脉→身体各部分的毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→右心房。

肺循环:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。

【学习任务三】再次认真观看血液循环途径的视频和动画,重点观察在血液循环过程中血液颜色的变化情况及发生变化的部位,讨论血液颜色发生变化的原因。

学生观察发现:血液成分发生变化的部位是毛细血管网,在全身毛细血管网处,颜色由鲜红色变成暗红色,在肺部毛细血管网处,颜色由暗红色变成鲜红色。然后,回顾毛细血管的作用,讨论毛细血管网处血液颜色发生变化的原因。

【学习任务四】在小组完成的血液循环途径模型图上,用不同的颜色分别表示动脉血和静脉血,在箭头中填充颜色,进一步完善模型图,完成血液循环模型图的建构。

学生在充分理解了血液成分的变化后,最后可以合作完成如图6所示的血液循环模型图。

图6 血液循环模型图

在“血液循环”的教学过程中,引入思维可视化方法后,学生围绕着建构和完善血液循环模型图展开学习。学习活动的层层推进,推动学生不断深入思考,并与小组内的同学进行思维互动。这样,学习活动的焦点从掌握知识深入到思维训练。它在促进学生意义学习和合作学习的同时,促使学习活动的思维含量大大增加,从而提升学生的科学思维素养。对于教师而言,通过观察学生建构学科模型图的过程,可以把握住学生思维演进的轨迹,以便帮助他们捕捉思维漏洞或将偏离的思维方向矫正回来。

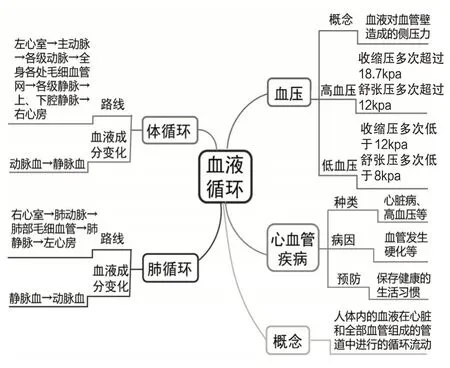

四、运用学科思维导图建构知识体系

学科思维导图是“基于结构化思维系统的知识建构策略”[3]。这种思维可视化技术采用了思维导图的表现形式,但与思维导图的随意发散不同,它更强调知识点间的逻辑关系。在教学中,运用学科思维导图,可以帮助学生将碎片化的概念性知识串联成系统的网状知识结构,并在此过程中系统性地锻炼学生的逻辑思维能力,使学生养成系统思维的习惯。

“血液循环”一节,知识点比较零散,包括血液循环途径、血液循环中血液成分的变化、血压、心血管疾病等主题。在相关知识主题的学习完成之后,教师引导学生利用学科思维导图通过聚合思维和发散思维在碎片化知识和主题之间建立联系,可将纷繁复杂的知识点整理为如图6所示的重点突出、一目了然的知识网络,以帮助学生建立整体化的知识体系,促进知识的迁移。

图7 “血液循环”一节的学科思维导图

在具体的课堂教学实践中,每一种思维可视化工具及技术都有与之相适合的知识加工对象,在思维可视化的视域下,生物教师要灵活运用思维可视化方法重构生物课堂,帮助学生将内隐的思维过程和思维结果进行可视化呈现,从而把握住学生思维演进的轨迹,促进学生在自我审视中不断矫正思维偏差,发展思维能力。