基于SFIC模型的跨境电商知识产权协同治理路径研究

2021-05-03宋磊

宋磊

(福建江夏学院经济贸易学院,福建福州 350108)

一、引言

(一)研究背景与意义

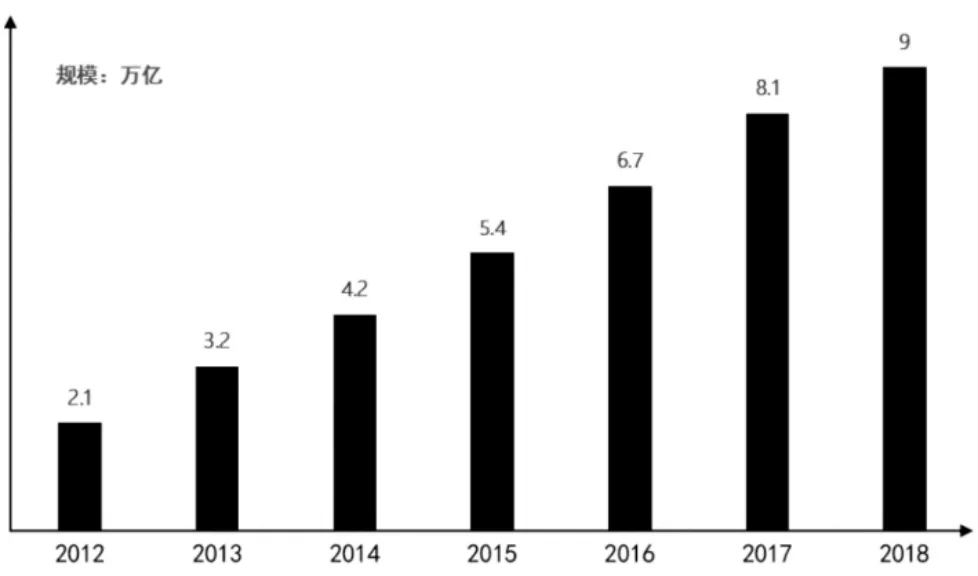

目前,以跨境电商为代表的新型商务系统已经形成。根据国家商务部数据显示,到2018年为止,我国跨境电商交易总规模已增长到9万亿元,如图1所示。据阿里的数据推测,2020年我国跨境电商交易额将达12万亿元,三年复合增长率为16.44%,渗透率达37.6%,未来跨境电商发展市场空间巨大[1]。在优渥的政策环境支持、先进的技术依托下,跨境电商逐步渗透并取代一般贸易,在跨境电商的品类分布中,3C电子、服饰类商品占比大,智能产品、电子配件、运动户外、美容健康、手机和电脑等产品备受国内外用户欢迎。而上述的品类普遍具有商标、专利等知识产权归属,经营者们对获客数量与市场利润的一味追逐导致侵权商品横行,破坏了跨境电商行业的发展秩序。因此,维护知识产权成为各行业主体突破跨境电商行业发展瓶颈的重要一环。

图1 2012—2018年中国跨境电商交易情况Fig.1 China's cross-border e-commerce transactions from 2012 to 2018

(二)相关问题研究现状

在关于协同治理理论的研究上,郑巧,肖文涛[2]认为,协同治理致力于在政府、平台企业、社会组织和公民个人之间构建一个开放、有效的治理结构。Ansell和Gash[3]在对全球137个协同治理案例分析之后构建了SFIC协同治理理论模型。高强等[4]认为,不同于传统的“种类”研究,SFIC协同治理理论是极具适用性的“属类”研究。

关于知识产权保护状况的研究方面,代中强[5]借助比较优势指标,设定测度实际知识产权保护水平的度量方法。贺宁馨和肖尤丹[6]认为,传统意义上的知识产权的内涵、特征及治理模式都正面临严峻挑战。刘云华和包海波[7]将现有典型电商平台知识产权治理模式概括为制度治理模式、源头治理模式和综合治理模式。

在关于跨境电商知识产权的困境分析方面,武伟和宁峻涛[8]认为目前我国的知识产权保护途径、方式过于分散而不成体系。在跨境电商知识产权治理的研究上,陆黎梅[9]认为应着力解决侵权行为重叠问题、产权许可国界差异问题,建立跨境电商知识产权保护体系的建议。

通过对上述研究的梳理可知,由于交易主体身份多重化,交易地域扩大化、交易过程碎片化,目前跨境电商知识产权的治理形势十分严峻,我国若想突破这一困境,就要与各国政府部门、社会机构、各大电商平台、知识产权权利人彼此相互监督和制约,实现多元联合协同治理。鉴于此,本文将概述跨境电商知识产权治理现状,并基于SFIC协同理论模型探析目前跨境电商知识产权治理困境和相应的治理路径选择方案,为我国跨境电商知识产权治理提供借鉴。

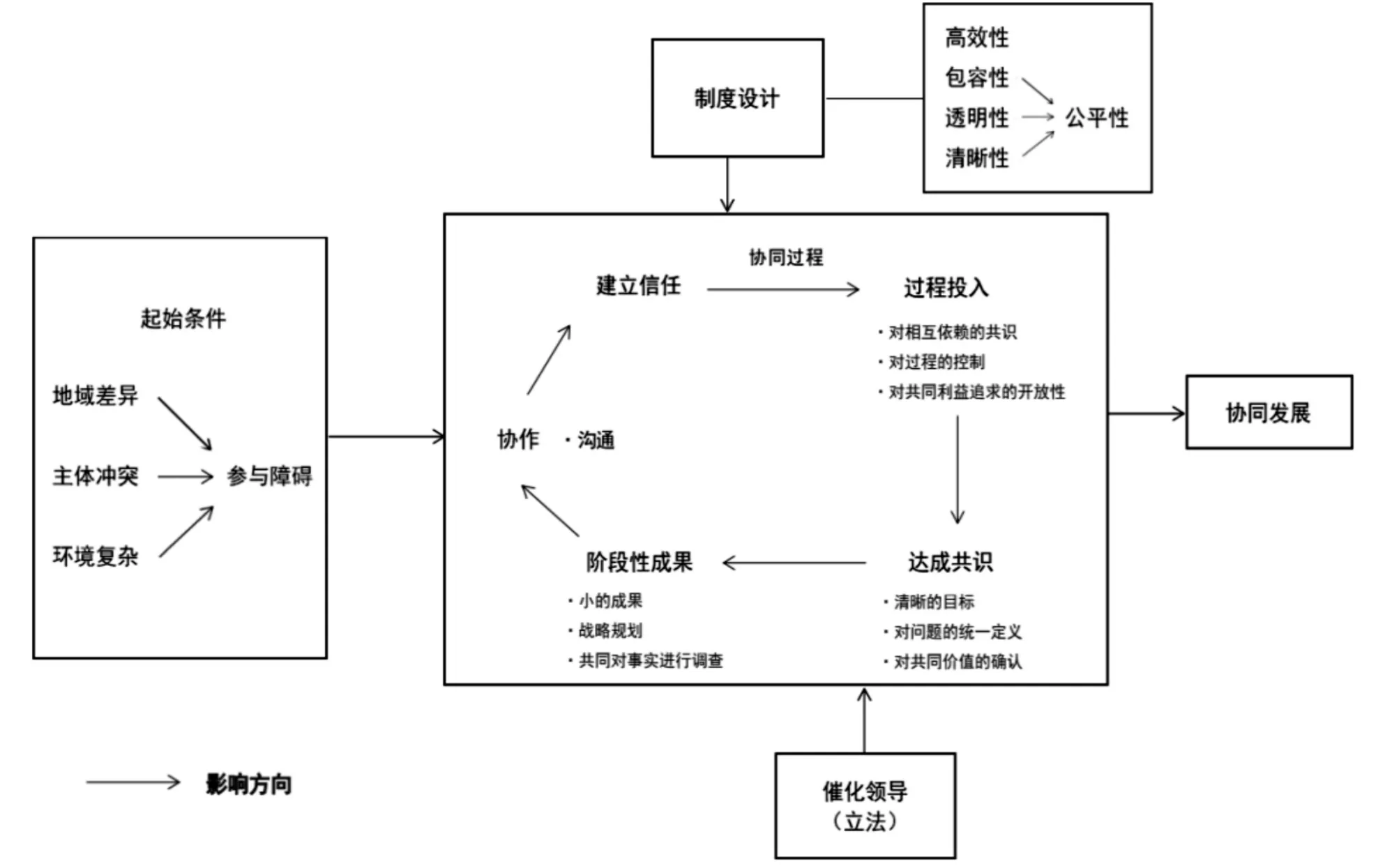

二、跨境电商知识产权协同治理理论框架

目前跨境电商经营环境日益复杂,利益平衡不均,资源配置不合理,多元主体合作缺失等问题日益增多。在此情形下,协同治理的效用也日益凸显,而一系列有关协同治理理论的研究也备受学界关注。SFIC协同治理理论模型是由Ansell和Gash在对全球137个协同治理案例分析之后构建而成。在该模型中,Ansell和Gash提出了有关协同治理的五大因素,即:起始条件(S)、催化领导(F)、制度设计(I)、协同过程(C)和协同效果,这五大因素相互交叠涵摄,共同促进一个行业或领域的协同发展。在这之中,起始条件(S)、催化领导(F)、制度设计(I)和协同过程(C)将在极大程度上影响协同治理效果。如图2所示。

图2 SFIC协同治理理论模型[3]Fig.2 The theoreticalmodel of SFIC collaborative governance[3]

SFIC协同治理理论模型并重案例的普遍性和特殊性,是Ansell和Gash基于137个案例分析的一次“连续近似性”理论构建。它不同于传统的仅聚焦于特定领域的“种类”研究,而是一种极具适用性,并已被国内外学者广泛实践运用于各领域的“属类”研究。跨境电商行业市场规模巨大,知识产权侵权问题涉及业务领域广泛,而现有的种种缺乏协作联结的单一主体治理效果不显。鉴于此,本文将概述跨境电商知识产权治理现状,并基于SFIC模型探析目前跨境电商知识产权协同治理困境与相应的协同治理路径选择方案。

三、跨境电商知识产权治理现状

(一)我国知识产权保护意识日益强烈,面临知识产权治理形势依旧严峻

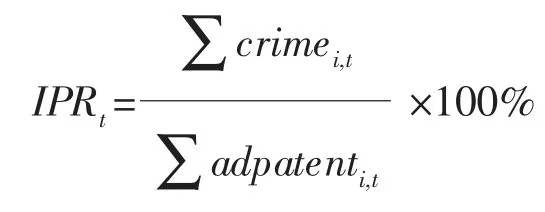

本文此处借鉴代中强对实际知识产权保护水平的度量方法,借助现实性比较优势指标,对我国的知识产权保护情况进行考察,设定测度我国知识产权保护程度的计算方法如下:

其中,crimei,t代表i地在t年的知识产权保护法立案数量,∑crimei,t代表全国t年的知识产权保护法立案数量;adpatenti,t代表i地在t年的专利授权数量,∑crimei,t∑adpatenti,t代表全国在t年的专利授权数量,而∑crimei,t和∑adpatenti,t的百分比则代表我国t年的知识产权保护程度IPRt。考虑到数据的可得性,本文此处选择数据范围为2010—2018年,数据的具体情况如表1所示。

表1 2010-2018年全国知识产权保护法立案数量与全国专利授权情况Tab.1 Number of national intellectual property protection laws and patent authorizations in China from 2010 to 2018

由上表数据分析可见,近年来,全国知识产权保护法立案数量持续上升,这一方面体现了相关政府部门对知识产权保护的重视和国民知识产权保护意识的提升,另一方面也反映了我国知识产权纠纷日益增多,问题日益复杂。同时,全国专利授权数量也大幅度增加,这一方面有赖于社会创新能力的提升与政府保护力度的加大,另一方面也由于权利人产权保护意识的提高。而数值的不断上升中也可看出,在我国知识产权保护程度和国民保护意识不断提升的同时,全国知识产权保护法立案数量的增加速率长期大于全国专利授权数量的增加速率,可见,我国知识产权纠纷不断增多,而我国知识产权治理的能力与之并不相抵,我国面临的知识产权治理形势依旧严峻。

(二)跨境电商知识产权认识日益多元,治理难度日益增加

近年来跨境电商长期高体量发展,人们对知识产权的概念认知逐渐拓展。在内涵上,跨境电商知识产权涵盖内容不断增多,除了传统的著作权和工业产权外,还涵盖了数据库、多媒体、电子版权等范畴。在服务形式上,跨境电商所涉贸易领域众多,包括服务贸易与商品货物贸易,因而其所涉知识产权既含有形产权,又含无形产权。

知识产权认知的多元化使得知识产权保护问题日益繁复多样,其中盗图、商标侵权和专利侵权等问题极易产生纠纷。这类问题较易判别,但知识产权责任分担问题却是一个争议较大的板块,须经由司法途径解决,这就使得知识产权的治理难度不断增加。据“淘宝网”数据显示,2016年阿里巴巴结办的知识产权投诉案件已逾8千万件,注销近3万家涉假卖家。据海关数据统计,在2016年海关执行的近2万次保护方案中,涉商品共达4205万件。[10]

(三)跨境电商知识产权治理中常见治理模式

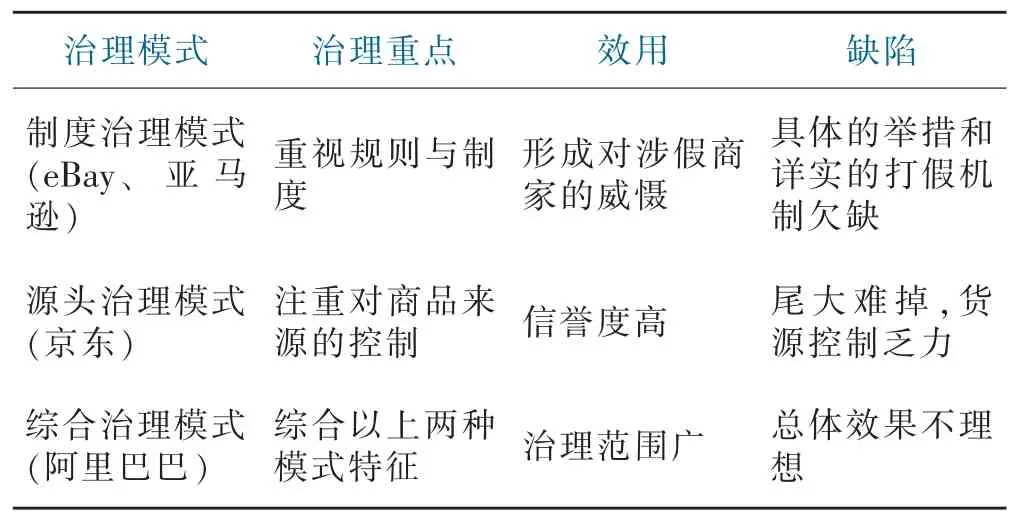

跨境电商高速发展的态势下,知识产权的内涵、特征及治理模式面临持久的冲击和严峻的挑战,而国内外在知识产权治理方案上已存在了诸多具有一定可行性的措施。下面本文将以阿里巴巴、亚马逊、e-Bay、京东为例,将跨境电商知识产权治理模式分为:制度治理模式、源头治理模式和综合治理模式,并分别对其进行梳理比较。如表2所示。

对于亚马逊和eBay而言,其治理模式为制度治理模式。该模式注重规则与制度,并且要求电商平台的制度体系相对完善且严格,但该模式缺乏具体的打假机制和举措。如亚马逊对涉假卖家采取直接关店并冻结账户资产的措施,eBay对可能侵权的商品采取销售受限和禁止销售两种级别的举措。但亚马逊缺乏具体的打假举措,平台信誉也因之受损严重,eBay因几乎无主动打假措施,奢侈品牌渐渐开始撤离。

对于京东而言,其治理模式为源头治理模式。该模式的核心是对商品来源的控制,主张从根源上杜绝假冒侵权产品。但该模式容易因平台的大规模扩张而导致控制乏力。如京东一方面积极与各大品牌达成直供合作,建立大量自营店从源头上正本清源。另一方面,京东严把第三方经营的商品质量关,建成了入驻筛选严格、品质监察规范、仓储配送高效、售后服务优质的多渠道、全覆盖式的监控网络。但是随着京东由3C垂直市场向其它市场横向扩张,第三方经营者大量引进,京东的产品来源控制乏力,质量也渐渐难以保障。

对于阿里巴巴而言,其治理模式为综合治理模式。该模式兼具制度治理模式和源头治理模式的特征,对制度与商品来源均有顾及。但因该模式欲求兼顾,难免缺乏重点,容易导致整体效果不理想。阿里巴巴建成了专门的知识产权治理平台,并制定了淘宝规则、1688规则、天猫规则等知识产权保护规则,凭借这样综合性的知识产权治理模式,阿里巴巴达成了较高的打假效率,但因其交易规模过于庞大,难以从根源上彻底防制假冒伪劣现象,因而总体效果仍有欠缺,长期以来消费者的满意度也逐渐走低。

表2 国内外典型电商平台的知识产权治理模式对比分析Tab.2 Comparative analysis of intellectual property governance models of typical e-commerce platforms athome and abroad

以上三种治理模式在实际应用中较为广泛,具有一定的可行性和知识产权保护效果。但由于这三种模式在消费者、电商平台、政府部门、社会组织机构之间难以达成有效合作,加上对起始条件、催化领导、制度设计和协同过程等因素间存在的矛盾和系统性冲突也缺乏有效的平衡和疏导,使得长期以来知识产权的协同治理效果难有大幅度飞跃。

四、跨境电商知识产权治理困境

(一)起始条件(S):跨境电商知识产权治理参与的障碍

首先,地域差异形成的有关知识产权保护的信息、资源、权利的不对称性所造成的治理主体参与的障碍。不同地区知识产权的内涵因地区差异而具有地域性特征,因而知识产权的治理须遵循属地性原则。然而由于各地信息、资源、权利的不对称性,各地对知识产权的保护方案也不一致。随着跨境电商的高速发展,知识产权在国际间的流动性显著增强,国内外的经营者均希望自己产品的知识产权能在对方境内受到保护,因而,一系列冲突就在这种诉求与地域间知识产权法律保护的差异性的矛盾中产生,加大了各主体参与知识产权治理的障碍。

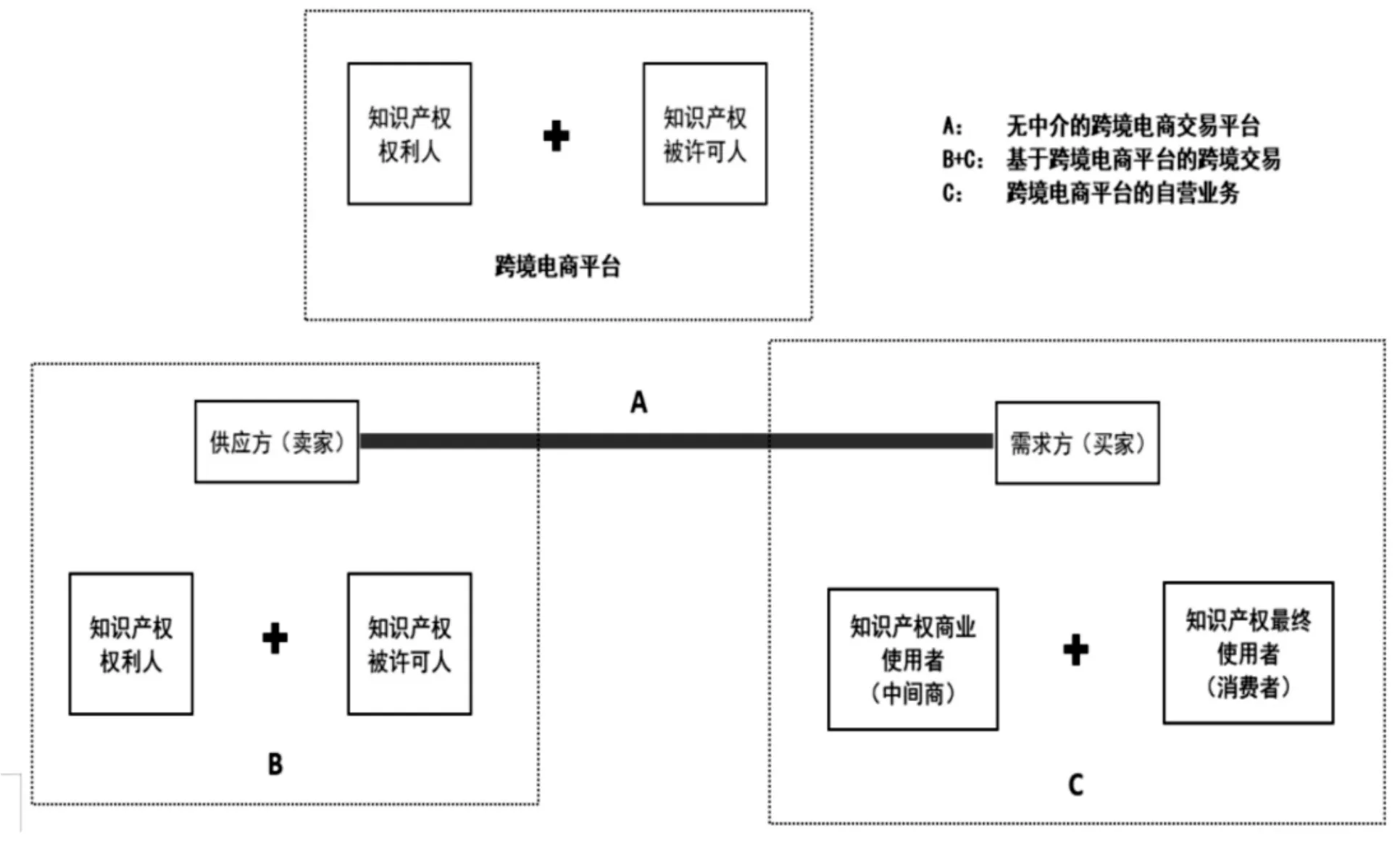

其次,经营参与主体泛化造成的主体间冲突使得各主体参与知识产权治理存在障碍。跨境电商可让买卖双方直接进行交易,亦可经第三方电商平台进行交易,同时伴随周边服务机构,这样的多主体经营模式覆盖的范围与环节日益增多,参与主体更为广泛,知识产权利用方式更为多样,这使得主体间利益关系更为复杂,权利归属划分更加难辨,冲突日益加剧。最后,虚拟经营环境的复杂性、隐蔽性和匿名性特征使得知识产权保护工作变得更加精细、复杂和困难,进一步增加了知识产权治理主体参与的障碍。跨境电商多元主体经营关系如图3所示。

图3 跨境电商多元主体经营关系Fig.3 Cross-border e-commerce business relationship withmultiple entities

(二)催化领导(F):政府部门立法协同效力不足

我国政府部门对知识产权极为重视,在专利的授权量及产品商标的申请量上已多年位列国际第一,但在知识产权的保护上依然收效甚微,侵权现象仍大量存在。

究其原因主要有两个方面。一方面,虽然相对全面的知识产权政策法律已被制定,但因应用时间短暂、使用经验不足等原因,难以适应当下技术和贸易形式的迅速变革。再加上一项法律或政策的制定需经社会各方主体的协商,耗时巨大,因而制定出的法律政策势必落后于技术变革速度。这就使得有关跨境电商知识产权保护的许多法律条文中出现了概念模糊、主体权界不明、内容混乱不成体系等问题,这在很大程度上削减了法律规则对知识产权侵权裁定的现实指导作用。例如,3D打印技术联结了“硬件世界”和“软件世界”(数字作品),但其产品也导致了商标法、专利法、版权法和反不正当竞争法等法律法规之间的兼容性与凤险性冲突。

另一方面,尽管相关政府部门在具体实践中充分尊重和遵循知识产权保护的相关法律和程序,但其知识产权保护法律是零散且缺乏体系的,是极为有限且存在诸多限制的。目前我国多通过《商标法》《合同法》《专利法》《民法总则》《著作权法》《反不正当竞争法》等法律法规来保护知识产权,但保护途径、方式却过于分散而不成体系。具体而言,商标法仅侧重对品牌进行保护,著作权法不对创意理念进行保护,商业秘密保护的相关规定并不适用于对商务模式创新的保护等等,可见,现有保护方案尚不能有效解决纷繁复杂的现实保护问题。

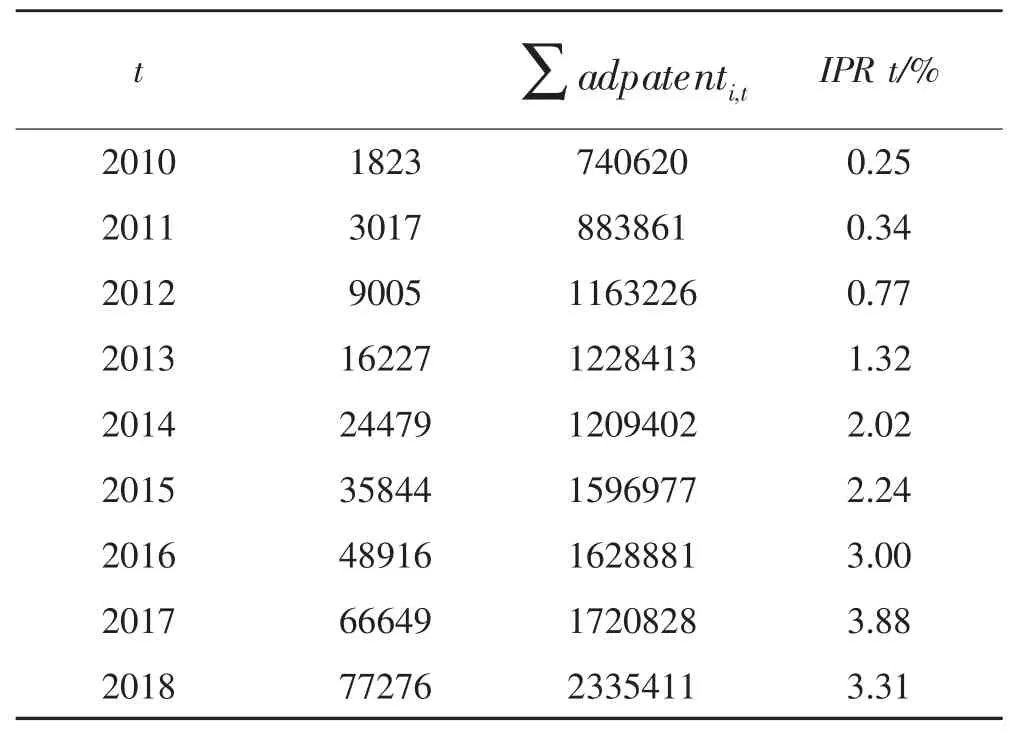

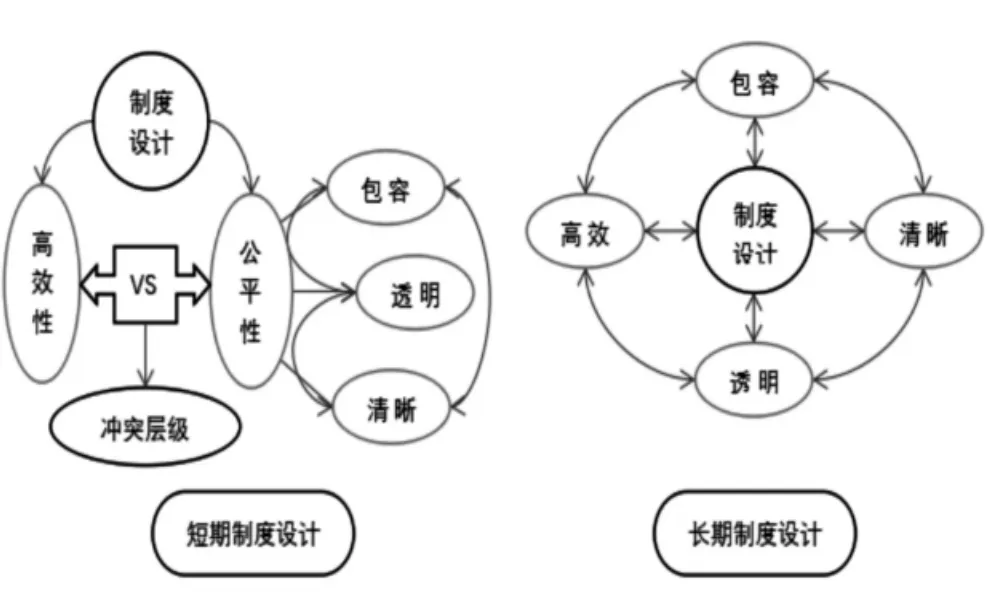

(三)制度设计(I):制度设计中高效性、包容性、透明性和清晰性的契合度低

跨境电商知识产权保护制度要保证运转的高效性、主体对象的包容性、过程的透明性和执行的清晰性。其中,确保制度设计的包容性、透明性和清晰性是为了确立知识产权保护中的公平性,达到平衡各主体间利益,维护跨境电商市场竞争秩序的要求;而高效性是为了节约资金、人员、时间等成本,从而加快经营周期中的资本周转速度。短期而言,高效性与公平性之间会有一定的冲突,冲突的大小则是考量该制度知识产权风险管控能力的重要依据。但是长期来看,随着制度设计的不断完善,高效性与公平性之间会形成一个动态的平衡,最终在互为依存、相得益彰之下促进制度的自我完善。制度设计中高效性、包容性、透明性和清晰性的关系如图4所示。

图4 制度设计中高效性、包容性、透明性和清晰性的关系Fig.4 The relationship between efficiency,inclusiveness,transparency and clarity in system design

具体来看,目前交易体量稳步上升的“小额交易”跨境电商的知识产权监管中主要存在以下制度设计上问题:第一,在事前申报程序上,部分进出口货物的知识产权划分不够清晰,海关管理人员在系统上查找不到相应货物的知识产权,因而难以监控该商品的侵权行为;第二,知识产权权责归属的划分模糊,且相关程序交叉重叠,缺乏清晰性,这使得纠纷裁定时需对商品侵权的范围、程度等进行反复的斟酌、对照、考量,难以实现高效性;第三,对一些小额货物的监管缺乏包容性,由于人员分配、权限限制上的设计缺陷,使得对所有直邮方式下的货物的知识产权监控难以做到全面覆盖,致使大量知识产权侵权产品流入国际市场;第四,跨境商务交易监管缺乏透明性,一些监管人员存在伪报、虚报及瞒报商品信息等行为。可见,如何使高效性、包容性、透明性和清晰性进一步契合是当下制度设计中的亟需研究考虑的。

(四)协同过程(C)——治理主体间协作、沟通尝试不足

跨境电商知识产权涵盖不同领域、不同形式,不同类型,因此各国政府部门,各大电商平台,各个社会协会组织之间的相互协调合作是极为必要的,但由于种种主客观原因,治理主体之间有效的协作沟通尝试并不足够。

在部门机关的管理层面,各部门对待知识产权问题都有不同的内容、标准,司法和执法程序缺乏一致性,协作、沟通的缺失使得各部门在知识产权保护措施的推进上更为困难。在企业平台的外界合作层面,电商平台与品牌权利人、行业协会缺乏深度合作。目前我国各大电商平台在知识产权保护的外界合作上取得了稳步的进展,但是依旧缺乏组织化、制度化和便捷化的沟通协作架构。如在假货特征收集、产品鉴定资源、案件打击资源等方面,难以与品牌权利人达成深度的资源共享。在社会公众联合层面,无论是政府部门还是电商平台,都尚未有效联合社会协会组织、消费者进行知识产权治理协作。

五、跨境电商知识产权协同治理路径选择

(一)构建跨境电商知识产权协同治理的支持参与机制

由于地域差异的分化,主体冲突的加剧和商业环境复杂度的提高,跨境电商活动中各主体在知识产权治理过程中受到的阻碍日益增加,一个支持各主体参与知识产权治理的机制亟待构建。

首先,要实现各个参与主体之间资源与信息的共享,促进各主体达成共识,明确共同利益,在交流中逐渐弥合彼此知识产权认知上的差异。其次,要努力弥合主体泛化造成的缺陷,政府当坚决鼓励技术创新,填补网络技术漏洞;电商平台当完善商户信用体系,规范商家行为;大众也应树立产权保护意识,自觉遵守法律法规。最后,要激发各主体参与治理的热情,政府部门可提供补贴奖励、提高监管人员积极性;企业平台可重组资源,增强主体意识,树立良好形象,从而获得更多的大众消费倾向。

(二)构建跨境电商知识产权协同治理的立法协同催化机制

协同恒效的法律法规能缓和各方主体矛盾,正确引导各主体参与跨境电商知识产权治理,在规范治理途径、厘定权界概念和凝聚共识等方面,具有难以逾越的催化领导作用。

由于当下技术和贸易形式的迅速变革,法律法规总是滞后的,加上目前知识产权保护法律零散且缺乏体系,在治理实践中存在了诸多限制。这就要求我们根据跨境电商知识产权的特性,不断完善相关法律制度,建立一个高效的立法协同催化机制,解决一系列法律法规意涵划分上的问题,如商标与域名侵权行为重叠问题、网络商标使用权问题、跨境电商知识产权许可国界差异问题等。

(三)构建跨境电商知识产权协同治理的制度保障机制

协同治理中合理的制度设计能够维护协同治理过程的恒效发展运行。而高效性和公平性是跨境电商知识产权协同治理中制度设计的重中之重。为了确保高效性和公平性,可以设置专门的知识产权治理部门进行资源的整合和治理效能的强化。

目前我国跨境电商知识产权的监管部门有知识产权局、海关、公安机关等,监管部门繁多且管理分散,程序的繁复导致管理效率低下,权责划分不清又使许多中间地带长期存在。因此,指定专门的管理部门进行知识产权监管工作不失为一个有效的举措。具体来看,可以设立专门的综合执法机构,监管主体部门,依据跨境电商知识产权保护特征制定专门的侵权责任判定程序、纠纷处理程序和执法程序;同时完善跨境电商知识产权治理的事前预警机制、事中监控机制、事后援助机制,构建全程化、细节化、经济化的跨境电商知识产权风险监督管控机制。

(四)构建跨境电商知识产权协同治理的联动治理机制

跨境电商知识产权协同治理需要建立起一个多元主体共同参与的联动治理机制,以政府部门的决策为战略导向,以电商平台规则为策略部署,引导各行业协会、机构、专家学者、消费者等社会群体参与到多中心治理中来,在发挥各方协作、监督作用的同时形成协同共治的凝聚力。

跨境电商知识产权治理协同过程需要政府部门、电商平台、社会公众等各方主体通过协作沟通来进一步建立信任,在持续的过程投入中达成共识,从而逐步取得阶段性成果。具体来看,政府部门可召开听证会和座谈会,邀请各领域社会公众代表参与讨论;媒体可发挥宣传作用,吸引更多公众参与知识产权治理实践。政府部门、电商企业和社会公众之间应当建立畅通的对话平台,让彼此之间高效地协作沟通,寻求共同利益,积极反映诉求,从而凝聚共识,推动协同治理进程。