新时代视域下厚植工匠文化的思考

2021-05-03王碧宝

王碧宝

(漳州职业技术学院马克思主义学院,福建漳州 363000)

随着中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展面临的结构调整和产业升级等关系制造业大国向制造业强国转型的升级加速,由此带来的对工匠精神的呼唤日益强烈,对工匠文化的价值回归愈发渴望,厚植深耕工匠文化已经成为新时代必须面对的课题。地区工匠文化的传承弘扬,既受地区历史文化的影响,也与地区的经济社会发展息息相关,与地方政府的重视程度联系紧密。

“工匠文化”就是在社会主义核心价值观下,广大人民群众工匠精神的培育以及工匠制度的建立和支撑工匠精神不断发扬的行为文化。[1]其核心内容是“工匠精神”。新时代视域下,漳州地区工匠文化传承发展现状如何?如何实现工匠文化传承发展与制造业发展相互促进?如何厚植工匠文化的社会化路径选择与定位等?带着这一系列问题,我们对漳州地区厚植工匠文化的情况进行了深入调研。

一、新时代漳州地区工匠文化传承发展的现状

第一,漳州地区工匠文化传承发展在不同行业领域呈现不平衡不充分的特点,冷热不均、“长短脚”现象较为明显,尚未形成规模效应。主要表现在三个方面:一是对工匠文化的传承主要集中在对非物质文化遗产的传承,轻视对现代手工艺的传承;二是对工匠文化的传承强调技艺的传承而忽略工匠精神的传承;三是即使同是非遗项目,由于保护力度、资金投入种种原因,传承的状况也不尽相同,有的甚至亟需抢救性挖掘。近年来,漳州地区在非遗项目如木偶、剪纸、土楼等领域开展了众多活动,宣传力度较大,而在现代技能工匠人物、技艺的挖掘、树立典型等方面则较为欠缺。

在漳州市图书馆调研期间,课题组访谈了正在举办木偶头雕刻技艺体验活动的国家级非物质文化遗产漳州木偶头雕刻省级代表性传承人杨亚州。他坦言,由于木偶戏在闽南一带有着广泛的社会群众基础,因此木偶头雕刻艺术的发展基础较为浓厚,但由于该项技艺一直是以家族式、师徒相承方式流传,虽然发展总体环境较前几年有了很大改善,但传承发展仍然面临着断代、资金投入不足、传承创新以适应市场需求、产品附加值不高等困境。

第二,漳州地区企业中青年工人普遍存在对工匠精神的敬仰,但于自身缺乏亲尝亲试的勇气和坚守的恒心。工匠精神是工匠文化体系中最为核心的文化。在深入六家企业调研期间,课题组与年轻的一线工人(95%为不超过30岁的工人)和管理干部举行座谈。访谈中我们发现,当前企业普遍面临着技术工人队伍不稳定、青年工人心浮气躁、对工人身份、技术的认同度不高等不利于工匠文化传承发展的现象,照进现实,那便是绝大数人更愿意把时间花在手机上,享受互联网给他们带来的社交、购物和游戏,而难以静下心来钻研技术,缺乏精益求精的精神。

期间,我们单独访谈了康之味林小晖(福建康之味食品工业有限公司品管部经理,技术总监,董事长助理)和龙溪轴承股份有限公司陈议忠(动力车间主任,第13届全国技术能手,享受国务院特殊津贴)。他们在阐述自己对工匠精神及工匠文化认识的同时,也对当前年青工人队伍中弘扬工匠精神的现状表现出了担忧,为工匠人才的培养提出了自己的看法。

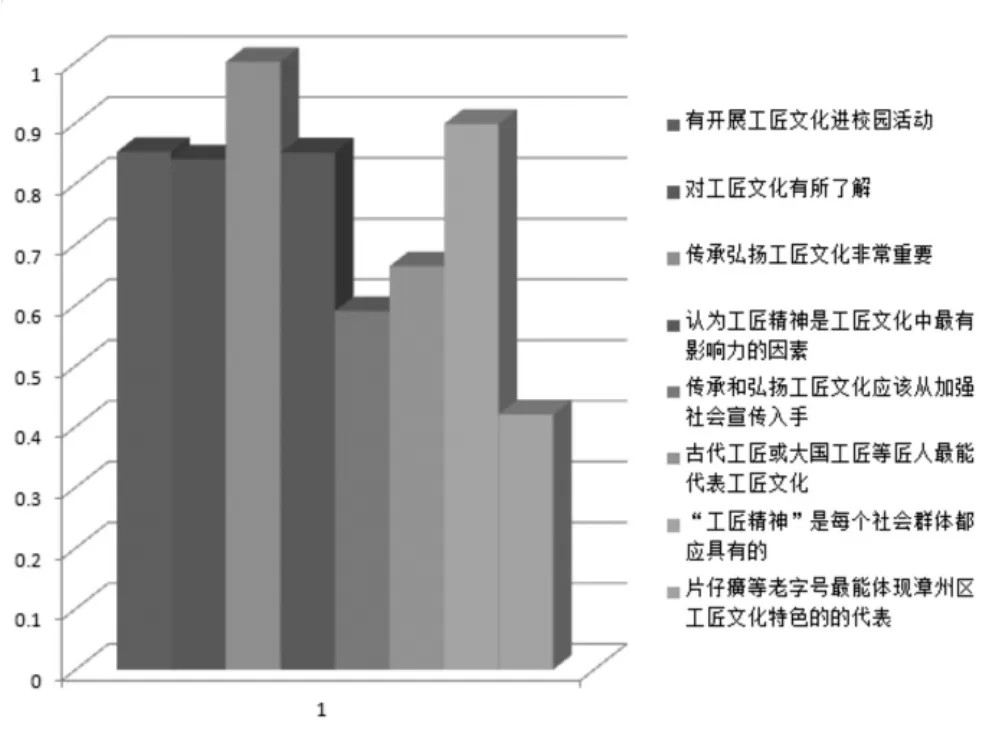

第三,漳州地区部分高校已经启动实施“工匠文化进校园”活动,并将工匠文化传承发展纳入思政的重要内容。为了了解漳州高校在传承发展工匠文化方面的做法以及漳州地区高校大学生(在校和近年毕业)对工匠文化的认识,我们通过腾讯问卷的方式,在漳州市区内5所高校针对不同专业和年级进行了关于漳州地区工匠文化状况的调查,发放和回收有效问卷579份。问卷结果显示,84.5%的学生表示对工匠文化有一定了解,85.2%学生回答所在学校有开展工匠文化进校园活动,所有学生都认为传承弘扬工匠文化对当代大学生具有重要意义。详细情况见图1。

图1 漳州地区高校《漳州地区工匠文化状况的调查》分析Fig.1 Analysis of"Questionnaire on craftsmen's Culture in Zhangzhou"(Universities in Zhangzhou)

据了解,党的十九大以来,在上级教育主管部门的指导下,漳州地区各职业院校开展了丰富多彩的工匠文化进校园活动,包括技能比武、闽南职教大讲堂、工业设计讲座、校企合作、产教融合、文体活动等,拓宽了职业教育“请进来、走出去”双向通道,打造文化育人的新名片,取得了良好的效果。值得一提的是,2018年初,漳州职业技术学院与漳州电视台联合开展了“漳大工匠”评选活动,经过4个多月自下而上层层推荐、评选,最终,林小晖等20人从参与评选的500多名该校毕业生中脱颖而出,荣获该校首届“漳大工匠”荣誉称号。评选活动结束后,漳州职业技术学院还举办了“漳大工匠”风采展,开展“漳大工匠”进校园宣讲系列活动,成立“漳大工匠文化研究院”,发挥榜样示范作用,促进师生职业技能和工匠精神高度融合发展,努力把工匠文化打造成校园文化的特色和亮点。此外,漳州职业技术学院还与漳州电视台联合制作、推出大型系列报道《漳大工匠》,向社会传递漳大工匠的先进思想、先进事迹和高尚情操,展示漳大工匠形象。

第四,工匠文化传承发展的氛围日益浓厚,并取得一定成绩。漳州是闽南文化的重要发祥地,国家级历史文化名城,工匠文化底蕴浓厚。目前,全市拥有县级以上非物质文化遗产项目有10类189项。其中,市级非遗111项,16个项目入选国家级非遗名录,51个项目入选省级非遗名录。市级非遗项目代表性传承人共138人,11人被认定为国家级非遗传承人,55人被认定为省级非遗传承人,非物质文化遗产可谓极其丰富。[2]近年来,漳州市政府通过政策保护、宣传引导、建设扶持等渠道加大对非遗项目的传承发展力度,并取得了良好效果。2017年,中国工艺美术协会公布首批“大国非遗工匠”认定名单,漳州籍微雕大师许通海榜上有名,这是福建省微雕界唯一获得者。2019年9月,由福建省总工会联合福建广播影视集团发起的,2019年“八闽工匠年度人物”出炉,漳州招商局码头有限公司黄景图在全省288位申报人中脱颖而出,入选十大年度人物之一。

当前,漳州职业技术学院、漳州城市职业技术学院、漳州市图书馆、漳州市实验小学、漳州古城等单位,已初步建立了漳州非遗进校园的常态化机制,经常性开展丰富多样的工匠文化传承发展活动。如漳州市图书馆“视艺”大厅常年开展漳州非遗项目产品展示、讲座交流、技艺体验等活动;漳州市实验小学定期开展非遗进校园活动,布袋木偶、剪纸等技艺在小学生中广泛影响;漳州古城实现了非遗进社区常态化,仅古城主城区就汇聚了漳州木偶头雕刻、布袋木偶戏、木版年画、芗剧、锦歌、蔡福美制鼓、八宝印泥等7个项目,已经成为民众了解、参与漳州非遗的重要窗口。

第五,“大抓工业、抓大工业”的战略定位为漳州地区工匠文化的传承发展带来了难得的机遇。进入新千年以来,漳州市先后提出了“工业立市”“工业强市”等一系列发展工业的战略构想,2019年更是进一步确立“大抓工业、抓大工业”的战略定位,再次吹响大力发展工业的“集结号”。经过十几年发展,漳州逐渐培育形成了以石油化工、装备制造、特殊钢铁、食品加工为四大主导产业和以电子信息、新材料、新能源、生物与新医药为四大战略性新兴产业,工业制造业发展进入新的发展阶段。

工业发展离不开科技人才支撑,也需要大批具有工匠精神的基层技术人员和产业工人的加入,为新时代工匠文化传承发展提供广阔舞台。在企业的实地调研中,我们与第十三届全国技术能手陈议忠师傅(漳州目前唯一获此殊荣的技术工人)、4位“漳大工匠”即福建康之味食品工业有限公司林小晖、宏全食品包装有限公司饮料厂吴勇斌、漳州立达信光电子科技有限公司郑清团、漳州和泰电光源科技有限公司总经理洪剑华进行面对面访谈,深入了解新时代漳州地区工匠成长成才的过程。虽然他们在职业情操上的闪光点各有不同,但对漳州工业发展带来的对工匠精神的呼唤和厚植工匠文化重要性的看法趋于一致。新时代视域下,以“大抓工业、抓大工业”为契机,弘扬工匠精神,厚植工匠文化,这在源源不断地为企业输送人才的同时,也必然推动漳州地区工匠文化发展进入新阶段。

二、运用SWOT分析法,对漳州地区工匠文化传承发展进行“把脉问诊”

SWOT分析法又称态势分析法,是由美国旧金山大学管理学韦里克教授于20世纪80年代初提出的一种战略分析工具。S(Strengths)指组织内部的优势,W(Weaknesses)指组织内部的劣势,O(Opportunities)指组织外部环境的机遇,T(Threats)指组织外部环境的威胁。通过SWOT分析法,对新时代漳州地区工匠文化传承发展的内外部环境进行总体评估分析,总结出其在发展进程中的强势、劣势、机会、威胁四个要素,准确把握漳州地区工匠文化的特色风格,全面认识其传承发展问题上面临的态势。

优势主要有两点,一是党的十九大以来,漳州地区大批带有浓郁工匠色彩的非遗项目重现繁盛,随着“工业立市、工业强市”理念的深入推进,漳州地区工匠文化创新性发展和创造性转化的沃土不断得以深耕,具有良好的示范作用。二是漳州地区中高职院校较多,从学校数量到学生人数都占据绝对优势,而且办学历史较为悠久,办学特色明显,为漳州地方经济发展输送了大量人才。随着“弘扬工匠精神,打造技能强国”这一职业教育主旋律深入推广,工匠文化进校园的内容和形式必将不断拓展,为新时代厚植工匠文化奠定良好的人文基础和人才。

劣势主要有三点,一是在漳州地区人们传统观念中带有对工匠、工人的误解和偏见,如“工”字不出头、当“头家”不当“伙计”等,认为当学徒、工人、工匠是不得已而为之,给工匠技艺传承、工匠文化传播发展设置了一些人为障碍。二是漳州是一个传统的农业城市,历史上工业发展较为落后,产业工人人数较少,顶尖的技术能手更是寥寥,再加上政策上、宣传上对创新性技术工匠的鼓励和扶持力度不够,无法形成生根有土、前进有路、后顾无忧,厚植工匠文化的制度保障尚未形成;三是工匠精神仍然是以单一载体散点式存在着,还没有延展成为具有群体特征的工匠文化。

机遇主要有两点,一是在漳州市提出“大抓工业、抓大工业”的定位,必将出台了一系列促进工业发展的政策措施,这为工匠人才培养、工匠精神弘扬等工匠文化深耕提供了难得的机遇;二是党和国家层面对工匠文化的推动和倡导,各级各类部门积极响应落实,为厚植工匠文化制造了坚实有力的舆论基础和政策保障,形成了社会共识。如党的十九大报告中提出大力弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风气和精益求精的敬业风气的论述,以及近年来各级各类组织以工匠文化为主题的丰富多彩的宣传推广活动,等等。

挑战主要体现在生产生活日益信息化、智能化的今天,一定数量工匠(劳动者大军)、工匠精神(精益求精)、价值认同(劳动光荣)、时代精神(技能创新)等厚植工匠文化所需要的品质在一定程度上都受到影响。比如智能制造带来的工人对人工智能的依赖,进而放弃对生产技术本身的钻研和产品品质的追求,甚至出现调查问卷中所呈现的情形,如有的高校学生认为,只有高精尖的科研人员才需要“工匠精神”。

三、新时代视域下厚植工匠文化的思考与实践

首先,发挥政府职能,完善漳州地区工匠文化传承发展的顶层设计。工匠文化繁荣兴盛之于漳州制造业强市目标的实现、漳州历史文化资源的开发利用、漳州市国家级历史文化名城的传播发展的意义和价值是不言而喻的。从文化自信的建构角度,漳州市近年来做了大量工作,取得可喜成绩,凸显了不少新亮点。这些成绩包括一系列有效的政策扶持,如实施《“大抓工业、抓大工业”三年行动计划》及教育局、科技局等相关促进措施、推动漳州古城开发建设、建立了市级非物质文化遗产名录体系并给予一定的补助等。同时,针对漳州地区工匠文化发展不平衡不充分的问题,我们提出,漳州市政府应该进一步加强顶层设计,在已有做法的基础上,整合各方资源,发挥优势,克服不足,从政策制定、人才引进、产品升级、产业优化、资金投入、树立典型等方面多管齐下,探索出一条适合漳州工匠文化传承发展的特色之路。

其次,涵养企业文化,培植工匠文化繁盛的沃土。企业文化是在一定的条件下,企业生产经营和管理活动中所创造的具有该企业特色的精神财富和物质形态。它包括企业愿景、文化观念、价值观念、企业精神、道德规范、行为准则、历史传统、企业制度、文化环境、企业产品等,其中价值观是企业文化的核心。[3]曾几何时“低成本量产文化”,追求短、平、快的功利主义思想也深深影响漳州地区的企业文化,给制造业的发展带来不利的影响。因此,于企业而言,弘扬工匠精神,厚植工匠文化,就是要倡导诚实守信、执着专注、开拓创新的做事文化。正如习近平总书记在今年两会期间,参加福建代表团审议时对企业家提出“做企业、做事业不是仅仅赚几个钱的问题。实实在在、心无旁骛做实业,这是本分”的要求。而对于今天“80后”“90后”的产业技术主体而言,要珍惜企业为个人职业生涯成长搭建晋升通道与平台,在本职岗位中沉淀下来,一步一步实现技艺精进,使自己成为既是创新的构思者,也是创新的践行者,真正践行企业文化。

再次,加强社会主义核心价值观宣传,实现工匠精神向工匠文化的延展。2018年8月,习近平在全国宣传思想工作会议上强调举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,更好完成新形势下宣传思想工作使命任务。其中,“兴文化就是要坚持中国特色社会主义文化发展道路,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。”[4]这就要求我们要不断挖掘新时代漳州工匠文化创新发展的故事,讲好故事传播好声音,使人们摒弃对工匠的偏见,厚植工匠文化土壤,树立典型为工匠精神进学校、进课堂、进教材积累高质量的素材。加强工匠文化宣传,还要求我们“必须科学认识网络传播规律,提高用网治网水平,使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量”[4],提高工匠文化的影响力。

自古以来,工匠精神所崇扬的开拓创新、精益求精以及科学精神始终是历代工匠一以贯之的精神特点,体现着他们对务实精神、艺术美感和科学世界的理解。[5]而这些与我们今天所倡导的社会主义核心价值观具有高度一致性,在实现人与人、人与社会和谐相处,追求社会进步,以及社会治理中的法治理想等密切相关,是一脉相承的。这些精神特点与价值追求,也必将延展为对工匠文化的坚守、传承和弘扬。

最后,深入开展工匠文化进校园,为工匠文化传承发展源源不断输送人才。工匠文化是高校校园文化的重要组成部分,挖掘高校工匠文化的价值,加强高校工匠文化建设,把工匠精神融入办学实践,对于提升高校人才培养质量,推动高校创新创业教育意义重大。[6]当前,漳州地区高校对工匠文化进校园的活动意义有了更为深刻的认识,积极主动地把培育和弘扬工匠精神、厚植工匠文化作为自己的职责和使命担当,甚至把“建设工匠学府”旗帜鲜明地写入到自己的办学理念,并取得积极成效。

高校是工匠人才培养的重要基地。开展工匠文化进校园活动,不能盲从,也不能照搬照抄,而要从漳州本地实际出发,精心设计活动内容,充分利用好思政课堂和课堂思政两条阵线,把漳州本土的匠人、匠物请进校园,创设零距离空间让学生能够看得见摸得着,让学生与匠人面对面,提高教育的实效性。同时,作为地方高校,漳州市各级各类高校还应该主动承担地方工匠文化研究的重任,责无旁贷地为漳州工匠文化挖掘开发、繁荣发展贡献力量。

一方水土养育一方人,一方文化滋养一方人。作为传统文化的重要组成部分,就其作用而言,工匠文化在创造丰富多彩的物质生活,推动中华文明繁荣昌盛的同时,更是给中国人民留下了关于如何做事、如何做人的宝贵精神财富。历史上,工匠文化曾为漳州历史文化名城这张名片画上了鲜亮的一笔,而在实现工业强市目标的新时代征程中,厚植工匠文化必将为目标实现提供源源不断的动力。经过调研,我们进一步认识到厚植工匠文化是一个系统工程,必然是包括企业、政府、学校、社会各界共同努力的结果。在实践中,只有我们坚持以社会主义核心价值观为指导,加强外在社会环境的营造及其教化,才能不断实现工匠文化传承发展的内在化转变,真正发挥工匠文化特有的文化价值作用。