城际铁路隧道大型溶洞特征及处理技术

2021-04-22周关学付开隆

周关学 曾 诚 付开隆

(中铁二院工程集团有限责任公司,成都 610031)

安顺至六盘水铁路(简称“安六铁路”)是贵州省第一条城际铁路,也是六盘水市至贵阳市的快速铁路通道,运营线路长度为124.65 km,设计速度为250 km/h[1]。

安六铁路穿越云贵高原,沿长江水系与珠江水系分水岭山脊线行走[2],线路以25‰上坡由六枝溶蚀平原爬行到水城高原盆地,工程以短隧、浅埋隧道为主,浅表竖向岩溶发育,隧道施工开挖中易出现竖向发育的空溶洞。

近年来,许多学者提出,工程地质测绘和岩溶水垂直分带是指导岩溶区选线设计的重要依据[3],岩溶区工程地质勘察应开展隧道涌水、突泥及大型溶洞等灾害的分析评估[4]。贵阳枢纽胡家坡隧道隧底溶洞采用混凝土回填处理[5];宜万铁路下村坝隧道隧底大型半充填溶洞采用桩基结构跨越溶洞[6];宜万铁路龙麟宫1号大型溶洞采用“路基强夯+注浆加固”处理[7];沪昆客专朱砂堡二号以及安六铁路对门寨隧道采用“弃渣+C20混凝土”分层间隔回填处理隧底大型空溶腔[8-9]。以下基于前人的研究,对安六铁路茨冲一号隧道大型溶洞形态勘察及处理技术进行研究。

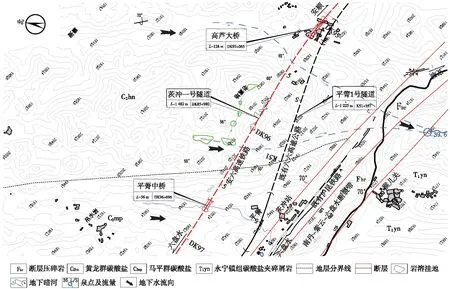

1 溶洞所处的岩溶地质环境

1.1 地层岩性与地貌特征

安六铁路位于云贵乌蒙山区,为侵蚀构造低中山地貌。测区地面高程1 560~2 084 m,相对高差524 m,地形绵延起伏,山梁与深谷相间分布,基岩多裸露。

隧址区主要穿过石炭系地层,为石炭系上统马平群和中统黄龙群石灰岩地层。隧道进口DK95+730~DK96+017段为石炭系中统黄龙群浅灰色厚层块状致密灰岩夹生物灰岩及鲕状灰岩。

茨冲一号隧道进口里程为DK95+175,出口里程为DK96+645,全长1 470 m,为双线隧道。进口DK95+730~DK96+017段为石炭系中统黄龙群浅灰色厚层块状致密灰岩,DK95+730开始出现溶洞,DK96+017溶洞群结束。揭示主要溶洞发育段有:DK95+730~DK95+785、DK95+794~DK95+805、DK95+945~DK96+017,各溶洞内均发育多个支洞,溶洞内几乎无充填物,溶洞空间较大,隧道洞身及隧底多位于大型溶洞内。

1.2 地质构造

隧区处于黔西山字形构造体系前弧西翼的主干构造白泥滥坝向斜内,位于南丹—紫云—六盘水大断裂北侧,是扬子板块南缘内陆较大的断裂,控制着周围地区盆地沉积和构造样式,为逆冲和走滑断裂。受区域断裂构造影响,该段地层倒转,为老地层石炭系中统黄龙群倾覆于新地层石炭系上统马平群之上。单斜构造,岩层产状为N10~20°W/50~65°NE,两组张性节理为E-W/65~85°S和S-N/50~70°W。在一定岩溶化作用下,形成岩溶裂隙及岩溶管道,控制测区的地下水流向[10-11]。

1.3 水文地质

(1)区域水文地质条件

隧区位于长江水系与珠江水系分水岭之南侧约3 km,南侧为珠江水系北盘江流域,以牂牁江为最低点。倒转背斜轴部纵向张裂隙极为发育,为地表水入渗溶蚀提供了良好通道,南翼地下水自北向南径流,在南丹—紫云—六盘水大断裂形成陡崖及深切沟谷底部,由三叠系下统碎屑岩岩组与相邻灰岩地层的接触地带出现地下暗河的露头、岩溶大泉及暗河口。

(2)岩溶水的补给、径流、排泄

地下水类型为第四系孔隙潜水、基岩裂隙水及岩溶水,岩溶水较丰富。隧区岩溶水主要发育于石炭系中统黄龙群浅灰色厚层块状致密的灰岩中,地表岩溶形态发育,以槽谷、洼地、漏斗、落水洞、竖井为主,雨季时地表水向槽谷、洼地汇集,由落水洞、竖井下渗到地下,通过竖向的岩溶管道及溶蚀裂隙下渗补给地下暗河[12]。

该隧线路右侧DK95+400~DK96+200段地表冲沟、洼地及塌陷坑发育,洼地长约200 m,宽约50 m,洼地内塌陷坑较多,陷坑直径3~5 m,可见深度4~8 m。该段地表植被发育,大气降雨及地表水汇入洼地、落水洞及塌陷坑后,沿节理和岩层面渗入地下,呈现地下暗河或岩溶管道水[13],在DK95+430和DK96+165处隧底以下30~50 m穿越线路,暗河在线路左侧1 200 m的猴儿关峡谷的陡崖脚以岩溶大泉出露,流量约39.6 L/s,泉点与铁路高差约300 m,计算水力坡度i=250‰,隧道位于地下水垂直入渗带内。茨冲一号隧道水文地质情况见图1。

2 加深岩溶隧道施工地质工作

加深岩溶隧道施工地质工作有:溶洞形态测量、隧底岩溶物探探测、结合物探异常和溶洞处理工程进行地质钻探,以及补充洞内和地表岩溶地质测绘等[14]。

2.1 溶洞形态测量

图1 测区茨冲一号隧道水文地质情况

在确保安全的条件下,首先进行溶洞形态测量,测量成果有:溶洞顶部、中部、底部平面,隧道左边墙、左中线、右中线及右边墙纵断面,以及溶洞主轴方向纵断面,还包括隧道每5 m间距的溶洞横断面等。

2.2 隧底岩溶物探探测

采用地震映像法及地质雷达法对隧底隐伏岩溶进行物探探测,沿线路方向分别在隧道左轨道中心、中心水沟左侧(右侧)0.5 m和右轨道中心位置布置3条物探测线,必要时补充横断面物探测线。

2.3 隧底岩溶地质钻探

对隧底岩溶物探探测异常点,结合隧底可见溶洞形态进行第一次地质钻探,钻孔采用20 m间距布置,掌握隧底溶洞形态特征后,隧道专业结合溶洞形态确定处理方案,地质专业根据桩位及基础类型进行第二次地质钻探,钻孔布置于桩基位置,查明隧底溶洞处理工程的桩基埋置深度,溶洞处理中需要加强地质验基、验槽,以确保桩基嵌岩深度及承载力满足要求。

2.4 补充岩溶地质调绘

调绘地表岩溶形态和地表水补给、径流和排泄情况;调绘隧道内地层岩性、地质构造和层理、节理产状;观测洞内地下水位及水量变化情况,测量溶腔壁历史水位线,对溶洞稳定性及地下水风险进行评价。

3 溶洞的基本特征

3.1 DK95+730~+785段

(1)溶洞调绘及形态测量

DK95+730~DK95+785段地层岩性为石炭系中统黄龙组浅灰色厚层块状灰岩,弱风化,测得岩层产状为N20°W/60°NE。DK95+730下台阶隧底施工中左侧边墙底向外、向上、向前发育的溶洞口,与DK95+760掌子面右侧拱脚和拱顶溶洞、DK95+769掌子面右侧拱顶溶洞、DK95+772右侧拱腰溶洞、DK95+778右侧边墙脚溶洞、DK95+780右侧边墙溶洞、DK95+782右侧边墙溶洞、DK95+785左侧拱顶溶洞为同一个溶洞群,无充填物,洞壁稳定,洞顶、洞底多见钟乳石发育,仅DK95+785掌子面左边墙处有小股状水流出,出水量约10 m3/d。DK95+780右侧边墙溶洞形态见图2。

图2 DK95+780溶洞形态

(2)隧底岩溶物探探测及地质钻探

地质补勘发现,该溶洞洞顶高程1 842.71 m,溶洞底部最低高程1 808.12 m,溶洞高5~34 m,为空溶洞,该溶洞在隧底发育深5~20 m。

(3)溶洞形态基本特征

DK95+730~DK95+785隧底下为大溶洞,隧底以下溶洞发育深5~20 m,隧底溶洞贯穿整个横断面,其中,DK95+730~DK95+750段溶洞延伸出左侧边墙,沿边墙溶洞垂直高度约6 m,边墙轮廓线外水平延长深度2~5 m;DK95+750~DK95+785段溶洞延伸出右侧边墙及右拱顶,沿边墙溶洞垂直高度约为6~15 m,拱顶以上溶洞高2~5 m,边墙轮廓线外水平延长深度为0~4 m。

3.2 DK95+794~DK95+905溶洞的基本特征

(1)溶洞调绘和形态测量

地层岩性为石炭系中统黄龙组浅灰色厚层块状灰岩,弱风化,岩层产状N20°W/60°NE。

图3 DK95+805溶洞形态

①DK95+805左侧拱脚揭示的溶洞大厅向左、向前发育,溶洞底部斜向右下方(向隧底)发育,向大里程方向长约15 m,垂直边墙向左宽约15 m,高3~13 m,向左侧约15 m(大厅边缘)垂直向下发育一个支洞,直径约5 m,向上可见高度10 m,向下目测深度大于20 m,洞顶石钟乳发育,有滴水现象,人无法进入。在左侧拱脚向下约6 m向大里程方向发育长约13 m、宽约3 m、深约1.5 m的岩溶过水通道,洞顶发育大量石钟乳,目前无地下水。DK95+805左侧溶洞形态见图3。

②DK95+836右侧拱腰至拱脚揭示近圆形的溶洞口,直径约5 m,向线路前进方向及右侧各发育一个支洞,向线路前进方向的溶洞后方可见一个溶洞大厅,沿线路方向长约15 m,高13~30 m,垂直线路方向宽约20 m,该溶洞端部向上、向下发育一个竖向溶洞,该竖向溶洞直径约8 m,溶洞底部斜向下发育,较隧底深约16 m,洞顶比隧底高约18 m;在右侧边墙外约2 m发育的溶洞直径约7 m,洞顶发育钟乳石,有滴水现象,溶洞底部沉积有薄层淤泥,厚约50 cm,溶洞壁稳定,未见地下水。

③DK95+852~DK95+858段拱顶向前、向上发育一空溶洞,沿线路方向长约6 m,环向宽约8 m,拱顶轮廓线以外高约7 m,无充填物,洞壁稳定,有滴水现象。

④DK95+865掌子面发育一个竖向空溶洞,沿线路方向长约15 m,环向宽约7 m(从左侧拱脚内侧约2 m处至隧道中线位置),拱顶轮廓线以上可见高度约15 m,顶部形态多样,可见多个小支洞,有滴水现象。

⑤DK95+885线路左侧拱腰揭示一个溶洞,沿线路方向长约4 m,环向宽度约6 m,拱顶轮廓线以上可见高约7 m,洞壁稳定,有滴水现象。该段溶洞旱季无地下水,雨季时出水量约100 m3/h。

(2)隧底岩溶物探探测及地质钻探

地质补勘揭示,该溶洞顶面高程为1 851.83 m,溶洞底部最低高程为1 784.80 m,溶洞一般高5~30 m,个别段落溶洞高67 m,为空溶洞,该溶洞在隧底发育深度为5~45 m。

(3)溶洞形态基本特征

DK95+794~+814段隧道中心至左侧边墙隧底为溶洞,隧底以下溶洞发育深度15 m,溶洞顺岩层面发育延伸出左侧边墙外18 m;DK95+814~+860段隧底全为溶洞,隧底以下溶洞发育深度3~8 m,溶洞向两侧边墙发育,并延伸出边墙外,边墙位置可见溶洞高度3~10 m;DK95+860~+880段发育竖向“V”形溶洞,并贯穿拱顶至隧底,拱顶以上溶洞发育高度约18 m,隧底以下发育深度约45 m,溶洞横断面宽度约7 m;DK95+880~+905段隧底以下全为溶洞,溶洞顺层理由左侧边墙向右侧边墙脚发育,并延伸出右边墙外,延伸出右边墙外长度约50 m,隧底下溶洞发育深度约9 m。

3.3 DK95+945~DK96+017段

(1)溶洞调绘和形态测量

进口上台阶施工至掌子面DK95+968时,掌子面中部揭示一溶洞口,洞口宽约7 m,高约4 m,溶洞口向大里程发育溶洞大厅,大厅沿线路方向可见长度约37 m,横断面方向宽约26 m,隧底以下可见深度约18 m,洞壁为石炭系中统黄龙组厚层状块状灰岩,弱风化,测得岩层产状为N20°W/60°NE,洞壁较稳定,洞顶稳定性差,有少量钟乳石,未见地下水及流水声。DK95+987溶洞形态见图4。

图4 DK95+987溶洞形态

该段溶洞拱顶以上发育高度2~6 m,溶洞顶面较平整、延伸较远、跨度较大,溶洞洞顶稳定性差,施工开挖中易发生坍塌,其中,DK95+968~DK96+005溶洞顶部发生岩体坍塌,塌腔沿纵向长约37 m,环向宽约17 m,塌落厚度约1.5 m。溶洞顶坍塌情况见图5。

图5 DK95+987~DK96+001溶洞顶部坍塌

(2)隧底岩溶物探探测及地质钻探

地质补勘揭示,该溶洞顶面高程为1 846.26 m,溶洞底最低高程为1 813.30 m,溶洞高5~33 m,隧底以下溶洞发育深2~18 m,为空溶洞,洞底见有少量块石及软塑状黏土。

(3)溶洞形态基本特征

DK95+945~DK96+017段隧道穿越大型溶洞,隧底以下溶洞发育深度2~18 m,溶洞向两侧发育,并延伸出左侧、右侧边墙轮廓线外水平深度2~15 m,隧道拱顶以上溶洞高度2~6 m。1号~3号溶洞分布以及与隧道的位置关系见图6。

图6 溶洞分布以及与隧道的位置关系

4 溶洞处理措施设计

结合洞身溶洞特征及水文地质条件,确定溶洞综合整治措施方案[15]:隧道洞身采用混凝土护拱、护墙及C20混凝土回填,易坍塌拱部加强防护;隧底采用桩筏结构、“横向托梁+筏板”跨越和C25混凝土换填或回填等处理,并加强隧道引排水,确保地下暗河及岩溶管道过水畅通的溶洞处理措施,各段处溶洞处理措施设计如下。

4.1 隧道洞身岩溶处理

(1)DK95+730~DK95+785段洞身溶洞处理

该段洞身外侧的空溶腔发育深度范围均较小,边墙及拱部轮廓线外侧溶洞深度一般都小于5 m,故该段洞身外侧小溶腔采用C20混凝土回填。

(2)DK95+794~DK95+905段洞身溶洞处理

①对DK95+794~DK95+806段等5处隧道洞身外侧小溶腔,采用C20混凝土回填密实。

②对DK95+806~DK95+814段等5处隧道洞身外侧大溶腔,采用设2~3 m厚C20混凝土护墙,为了确保该溶腔壁稳定,对该溶腔壁采用锚网喷防护加固处理,岩溶整治典型断面见图7。

(3)DK95+945~DK96+017段洞身溶洞处理

①该溶洞小里程端拱部及边墙发育的小溶腔以及初期支护背后与溶洞壁间空洞范围采用C20混凝土回填。

②该溶洞大里程端两侧边墙发育的较大空溶腔采用施作厚度不小于3 m的C20混凝土护墙或采用C20混凝土回填[16]。

图7 DK95+806~+814段岩溶整治典型断面(单位:cm)

③该溶洞中部DK95+987~DK96+005段溶洞空腔较大,且溶洞顶易发生大面积坍塌剥落,采用I25a型钢钢架于初支外设置套拱、钢架间距1 m,型钢套拱拱部尽量与岩面密贴,钢架拱部与岩面间采用喷射C25混凝土回填密实;套拱施做完成后对拱部120°范围施做锚网喷防护,锚杆采用φ25 mm砂浆锚杆,锚杆间距1 m×1 m,长4~8 m;每榀I25a型钢钢架拱脚各设2根12 m长φ32 mm中空注浆锚杆;初支与套拱间空洞采用C20混凝土回填密实。该段溶洞整治典型断面见图8。

图8 DK95+987~DK96+005段岩溶整治典型断面(高程单位:m;其余:cm)

4.2 隧底岩溶处理

(1)隧底岩溶发育较深的段落采用桩筏结构

DK95+725~DK95+776等5段隧底以下岩溶发育深度较大的段落采用桩筏结构处理,桩基桩径1.50 m,桩横向间距4.5~5.0 m、纵向间距3.5 m,共设136根桩基,采用C35钢筋混凝土的不等长嵌岩桩,桩长4~25 m,桩底嵌入基岩深度不小于2 m。边墙外护墙底位于溶洞内的段落,采用φ76 mm钢花管注浆。

(2)隧底岩溶发育较浅的段落采用C25混凝土换填或回填

DK95+776~DK95+786等3段隧底以下岩溶发育深度较浅的段落采用C25混凝土换填或回填处理,换填深度要求进入基岩不小于0.5 m。

(3)隧底岩溶发育呈深“V”形段落采用“横向托梁+筏板”跨越

DK95+866~+883段竖向溶洞发育呈“V”形,隧底以下发育深度达45 m,横断面宽度约7 m,采用“横向托梁+1.5 m厚筏板”跨越通过,垂直于线路方向设4处托梁,托梁截面尺寸1.2 m(宽)×3 m(高),托梁长13~16 m,该段溶洞整治典型断面见图9。

图9 DK95+866~+883段岩溶整治典型断面(高程单位:m;其余:cm)

4.3 引排水措施

(1)为加强溶洞段地下水引排,采用φ50 mm环向盲管加密设置,并且中心水沟与侧沟连接处设φ100 mm PVC横向导水管,纵向间距加密至5 m。

(2)中心水沟设置φ110 mm竖向泄压管(HDPE波纹管),纵向间距3~3.5 m,泄压管下端应伸入隧底溶腔中不小于50 cm,泄压管上端管口距离中心水沟沟底60 cm。

(3)仰拱初支与仰拱间设置隧底环向φ50 mm盲管(外裹无纺布),盲管直接引入侧沟,纵向间距3 m。

(4)两边墙脚于纵(环)向盲管出水口之间,按纵向间距不大于1 m设置1道泄水孔,泄水孔直径不小于110 mm。

5 结语

(1)隧道施工揭示溶洞后,可采用溶洞形态测量、隧底岩溶物探探测、结合物探异常和溶洞处理工程的地质钻探,以及补充岩溶地质测绘等加深地质工作,准确勘察溶洞形态特征,为溶洞整治设计提供地质依据。

(2)隧道洞身揭示的溶洞可采用混凝土护拱、护墙及混凝土回填等措施,易坍塌拱部应加强防护;隧底岩溶采用桩筏结构、“横向托梁+筏板”跨越和混凝土回填等处理,并加强隧道引排水措施。

(3)岩溶隧道勘察设计期间,应加强地表岩溶地质调绘,复杂岩溶隧道应加强地表岩溶物探探测及深孔验证钻探工作,避免线位沿大型溶洞行走,以减少岩溶隧道施工风险。