地铁振动对邻近建筑物影响及围护桩减振效果研究

2021-04-22李鹏飞狄启光刘建友

李鹏飞 卢 帅 狄启光 刘建友

(1.北京工业大学城市与工程安全减灾教育部重点实验室,北京 100124;2.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

截至2019年底,中国已有40个城市开通地铁运营线路208条,线路运营里程达6 736.2 km。地下铁路能在我国发展如此迅速,与它具有运量大、速度快、不占用地上空间等独特优势息息相关。目前,地铁建设仍处于黄金发展期,越来越多的城市正致力于地铁建设。

然而,地铁给城市交通带来便利的同时,也带来了诸多问题。随着地铁线路网愈发密集,地铁线路不可避免会穿越或临近居民住宅、高校科研建筑等。而地铁运行所产生的振动会危害周围建筑的结构安全,同时对周围居民的正常生活和科研工作都造成了巨大影响,已被国际上公认为七大公害之一[1]。

近年来,众多学者在地铁运行对周围环境产生的影响方面进行了研究。闫维明等对某地铁运营诱发的环境振动进行了现场测试,并根据实测数据提出评价建筑物受地铁振动影响时应以垂直方向振动为主[2];栗润德等对地铁运行及地面交通引发的地面垂向振动加速度进行了现场测试[3];和振兴等建立了简化后的三维有限元数值模型,对列车通过时引起的地面振动进行分析计算[4]。此外,一些学者在降低地铁振动影响的隔振措施方面也进行了很多研究。XIA Tangdai等建立了平面弹性波散射问题的新形式解,从桩的排数、行间距、桩数等角度分析单排桩或多排桩隔振的效果[5];CHEN Yitjin等将两种方法预测的地面振动值与现场实测地面振动值进行对比,提出在需要采取减振方案的情况下,有限元预测法相比半经验评估法预测值更加适用[6];LU Jianfei等通过对频域积分方程进行数值求解得到桩-土系统的时域响应,并与实测数值进行对比,表明两个结果具有很好的一致性[7];李卉等采取在建筑基础下方铺设减振垫的方法实现建筑物的整体隔振[8];冯牧等通过有限元模型研究了隔振沟沟深、沟长等因素对减振效果的影响[9];李克飞等采用现场测试的方法对普通减振扣件、Ⅳ型减振扣件和梯形轨枕的减振效果进行了研究[10];李志毅等详细讨论了多排桩影响隔振效果的几个因素,得出每一排桩的桩间距是影响隔振效果的重要因素[11-12]。

尽管众多学者对地铁振动影响和隔振措施进行了较为广泛的研究,但国内对于排桩隔振应用于实际工程中的研究较少,对于施工完成中基坑围护桩作为隔振措施进行减振隔振的效果研究更加缺乏。以下对北京某集体租赁住房项目施工完成后基坑围护桩不予拆除并作为减振措施的建筑物减振效果展开研究。

1 工程概况

某拟建集体租赁住房项目具有较高环境噪声与振动保护要求,总建筑面积为42 780.36 m2,紧邻北京地铁X号线(埋深16~25 m)。该项目共有5栋住宅楼和1栋商业配套楼,建筑物与地铁平面位置关系如图1所示。目前,该项目尚未施工,建筑群区域为一片空地,图中测点1~5为5个地面振动测试点。

图1 地铁X号线与建筑物位置关系平面

拟建项目基坑采用“支护桩+预应力锚杆”的支护体系,靠近地铁侧基坑围护桩采用800 mm@1 500 mm,桩长21.1 m的双排桩。拟建建筑群的基本情况、与地铁线路的水平和竖向距离如表1所示,其中,5号楼距离地铁线路最近。在图1中取横剖面1-1,如图2所示。地层由上至下按成因年代可划分为人工堆积层、新近沉积层及第四纪沉积层三大类,并按岩性及工程特性进一步划分为5个大层。依次为:①人工堆积层的素填土,厚度约2.8 m;②新近沉积层的黏质粉土层,厚度约3.7 m;③第四纪沉积的稍密卵石层,厚度约7 m;④第四纪沉积的密实卵石层,厚度约7 m;⑤第四沉积层的饱和卵石层,厚度大于8 m。

表1 拟建建筑群与地铁的位置关系

图2 地铁X号线与5号楼剖面(1-1剖面)(单位:m)

2 地铁运行引起地面振动的现场测试

为验证预测模型的准确性,先对地铁运行引起地面振动进行现场测试。现场测试采用江苏联能生产的941B型号加速度传感器,灵敏度为319.4 mV/m·s-2,最大允许加速度为20 m·s-2,频率范围为0.25~256 Hz,质量为1 kg,工作温度为-10 ℃~50 ℃。数据采集和分析系统采用北京东方振动和噪声技术研究所开发的DASP软件,同时采用4芯屏蔽导线减少其他环境因素的干扰。

图3 加速度传感器

图4 各测点三分之一倍频程振动加速度级

表2给出了5个测点与地铁左线中心线的水平和竖直距离,测点具体布置见图1。现场测试得到了各测点振动加速度的时程曲线,经过转换计算可以得到1/3倍频程Z计权振动加速度级,如图4所示。可以看出,随着频率的增大,各测点振动加速度级均呈现先增大后减小的趋势,振动加速度级的峰值对应的频段在12.5~20 Hz,主要贡献频段是10~80 Hz,即当频率增大到10 Hz后,各测点Z振级快速增大,而当频率增大到80 Hz后,各测点振动加速度级则迅速降低,直至为0。

表2 测点与地铁线路的位置关系

图5为各测点最大Z振级随距地铁左线中心线水平距离的变化趋势,地表的振动加速度振级随距离增加不是单调递减,而是存在波动衰减的现象。测点1与地铁线路的水平距离与地铁埋深大致相等,其最大Z振级不仅小于与地铁水平距离更近的测点5,还小于更远的测点2,处于变化曲线波谷的位置,与马蒙等得出的结论相印证[13]。

图5 各测点最大Z振级随距地铁左线中心线水平距离的变化趋势

3 数值模拟

3.1 模型建立

采用MIDAS/GTS有限元软件建立地铁-土体-建筑一体化振动模拟预测模型,如图6所示。模型中地层与隧道支护结构均采用实体单元,建筑结构剪力墙和楼板采用2D板单元,梁采用1D梁单元模拟。剪力墙和楼板的材料特性设定为弹性,按照C30混凝土参数取值,弹性模量取31.0 GPa,泊松比取0.20,密度取2 500 kg/m3。土体本构模型采取Mohr-Coulomb模型,地质参数根据该项目地质勘查报告确定,如表3所示。此外,隧道支护弹性模量取31.5 GPa,泊松比取0.167,密度取2 500 kg/m3。

表3 土体参数

图6 地铁-土体-建筑一体化振动模拟模型(单位:m)

列车荷载的模拟采用MIDAS/GTS软件的移动轮载分析方法。根据车辆信息取相应的轴间距,列车轴重取17 t,运行速度取80 km/h,列车编组为6节,每节车厢长23 m,将以上列车参数输入列车动力荷载表格,施加列车荷载到左、右线两条轨道共184个节点。将列车驶入三维有限元隧道模型钢轨上第一对节点的时间设定为0 s,此时开始施加列车荷载;列车以80 km/h的速度驶过三维隧道模型钢轨上的184个节点需9.4 s,列车驶出三维隧道模型后停止施加列车荷载。得到钢轨上某节点的移动列车荷载时程曲线如图7所示。

图7 列车动力荷载时程曲线

分别选取地下三层、地下一层、地上一层、地上五层、地上十层5个典型楼层,选取五层典型楼板上距离隧道水平距离最近点作为拾振点。模型共分两种工况进行计算:①无围护桩工况地铁-土体-建筑耦合计算模型;②有围护桩工况地铁-土体-建筑耦合计算模型。

围护桩为桩径800 mm@1 400 mm、桩长21.1 m的双排桩,数量按照实际工况添加,共42根,如图8所示。围护桩采用1D梁单元模拟,材料特性设定为弹性,按照C30混凝土参数取值,弹性模量取31.0 GPa,泊松比取0.20,密度取2 500 kg/m3。

图8 有围护桩工况地铁-土体-建筑耦合计算模型

3.2 模型可靠度验证

选取5号楼地上一层楼板上距离隧道最近的一点(与图1中测点1平面位置大致相同)为拾振点,根据数值模拟计算结果,将结构振动的时域数据通过傅里叶变换,转化为频域数据,进一步分析得到1/3倍频程振动加速度级,如图9所示。可以看出,随着振动频率的增大,数值模拟结果与实测结果呈现出相同变化趋势,且在频率较小(<12.5 Hz)时,二者吻合性很好;当频率>12.5 Hz后,与测点1的实测数据对比,数值模拟结果主要贡献频率的振动加速度级比现场实测偏大,其原因为工程场地堆土和地铁满载率较低。数值模拟结果在大于80 Hz的频率模型预测值衰减明显,其原因为建筑基础和地下结构部分对地铁运行产生的振动起到一定削弱作用。总体而言,数值模拟和现场实测变化规律基本一致,证明该模型预测值可靠性较高,精度符合要求。

图9 地上一层与测点1的三分之一倍频程振动加速度级曲线

3.3 数值模拟结果与分析

通过三维数值模拟结果,计算出每个楼的振动情况。结果显示,5号楼最接近地铁线路受地铁运行产生的振动影响最为显著,故以5号楼为例分析建筑物受地铁振动的影响。

通过分析计算,各典型楼层加速度峰值及最大Z振级如表4所示。根据数值模拟预测结果,对数据进一步整理得到各典型楼层最大Z振级变化曲线(见图10)。分析可知,地下三层到地上一层最大Z振级变化过程是逐渐减小的,而地上一层到地上十层的最大Z振级变化过程是先减小再增大的。

图10 各典型楼层Z振级变化规律

为保证建筑物的振动控制要求,减少地铁产生的振动影响,需要一定的减振措施。地铁减振措施主要包括控制振源、切断振动传播途径和保护受振物体等三类[14]。已有学者对排桩隔振进行了理论分析和模型及现场试验,并且采取排桩隔振在国外一些工程中已经得到应用[15-17]。而该项目楼体竣工后基坑围护桩不予拆除,故可以将其作为一种设置在振动传播途径的减振措施。

施作围护桩作为减振措施后进行分析计算,表4为5号楼有围护桩工况与无围护桩工况的各典型楼层加速度峰值及Z振级,图11对比了施作围护桩前后的Z振级变化,围护桩作为振动控制措施的控制效果十分明显,各层楼最大Z振级均下降7~9 dB,其中,地上五层的振动控制效果最佳。

表4 5号楼各典型楼层加速度峰值及Z振级

图11 施作围护桩前后各典型楼层Z振级对比

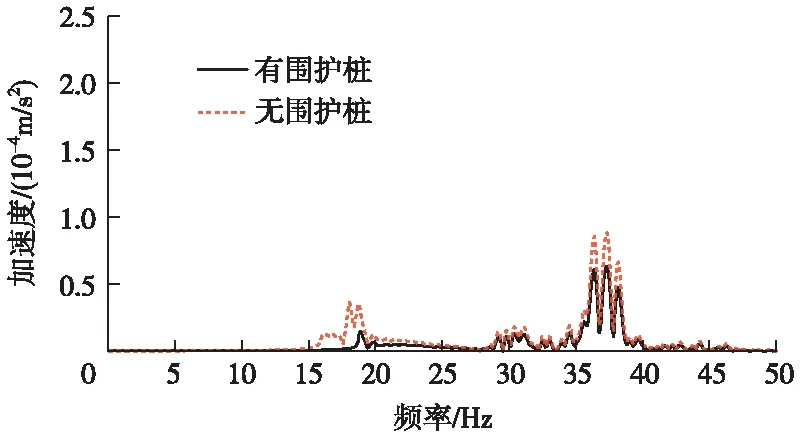

图12 施作围护桩前后地下三层竖向振动加速度对比

图12、图13分别为建筑物地下三层和地上五层施作围护桩前后竖向振动加速度的对比图,可以看出,在未施作围护桩的工况下,地铁运行引起的建筑物地下三层竖向振动加速度峰值和地上五层竖向振动加速度峰值分别出现在36 Hz、38 Hz处,振动主频均在30~40 Hz范围内,属于低频振动。地上五层楼板竖向振动加速度相较于地下三层,其在较低的15~20 Hz频段相差不大,而在30~40 Hz频段大幅度衰减,说明建筑结构对30~40 Hz的竖向振动具有一定削弱作用,而对较低频段15~20 Hz的竖向振动影响不大。施加围护桩作为减振措施后,围护桩对振动主要贡献频段振动加速度的控制效果十分明显。

图13 施作围护桩前后地上五层竖向振动加速度对比

4 结论

依托北京某住房项目,对地铁振动对邻近建筑物的影响展开研究。在现场布置5个测点,对地铁运行引起的场地振动进行现场监测;再通过有限元软件建立地铁-土体-建筑一体化振动模拟预测模型对地铁振动影响进行计算。得出了以下结论。

(1)根据现场5个测点的测试结果,得到地铁运行引起的地面振动加速度级变化趋势:随着频率的增加,振动加速度级先增大后减小。其峰值对应的频段在12.5~20 Hz,其主要贡献频段为10~80 Hz频段。

(2)通过现场地面振动加速度测试结果与数值模拟预测结果相对比,验证了数值模拟模型的可靠性。证明通过建立数值模拟模型来预测地铁引起建筑物振动是一种可行的方法。

(3)对于10层左右的建筑物,地铁运行振动引起的动力响应随着楼层的增加,存在一个先减小后增大的过程,地面首层和顶层的动力响应最为显著。

(4)在施作围护桩作为减振措施之后,各典型楼层的最大Z振级下降7~9 dB,最大降幅为13.5%,平均每层典型楼层的最大Z振级降低了10.6%。因此,围护桩是一种有效的减振措施。

(5)地铁运行引起的建筑物竖向振动属于低频振动,振动主频在30~40 Hz范围,建筑结构对30~40 Hz的建筑物竖向振动起到一定的削弱作用。