以全产业链思维优化甘肃省“粮改饲”生产力布局

2021-04-18笪晓军王兴琪刘永康王凤萍

笪晓军,王兴琪,,刘永康,,马 璐,,王凤萍

(1.中国城市发展研究院西北研究院,甘肃兰州 730000;2.甘肃国城规划设计研究院,甘肃兰州 730030)

1 引言

牧草饲料是畜牧业发展的主要支撑,随着我国国民收入的不断提高及国民饮食结构的不断调整,近年来,人们对肉类的消费结构也在不断优化。虽然在强劲的市场需求下,国内牧草产业得到快速发展,但畜牧业的发展依旧受到饲料产量这个短板的限制。我国牲畜饲料进口依赖度较高,随着大食物安全观的提出,国家在2015 年启动了粮改饲试点工作(下文简称“粮改饲”)。“粮改饲”通过调整种植结构,重点推广全株青贮玉米种植,在适宜区域增加优质牧草种植面积,调整粮食、经济、饲料作物比例,藏粮于草,进而藏粮于蓄,优化食物产出结构。

甘肃省作为全国第一批“粮改饲”试点省份,近年来坚持把“粮改饲”作为循环农业的主要抓手,大力发展以牛羊为主的草食畜牧业,带动了青贮玉米种植,构建出饲草产业“种、管、收、贮、运”一体化发展体系(张爱文,2020)。如何利用全产业链模式,加强养殖业与种植业有效对接,优化“粮改饲”相关产业生产力布局,发展“牛羊”产业,打造“甘味”品牌是一个值得探索的问题。

2 甘肃省“粮改饲”工作成效及存在的问题

2.1 工作成效 自2015 年实施“粮改饲”试点项目以来,甘肃省坚持“粮饲兼顾、草畜配套、以养带种、农牧互促”发展导向,“粮改饲”工作取得了一定成效,草畜业发展方式逐步转变。2019 年底,甘肃省牛年末量为458.2 万头,位列全国第9位,占全国总量的4.86% ;羊年末量为1987.1 万只,位列全国第3 位,占全国总量的6.60%。牛出栏数为214.80 万头,羊出栏数为1548.20 万只。牛肉年产量22.74 万t,位列全国第12 位,占全国牛肉总产量的3.29% ;羊肉年产量25 万t,位列全国第7 位,占全国羊肉总产量的5.14%。牛存栏10 万头以上的县区12 个,羊存栏50 万只以上的县区16 个。

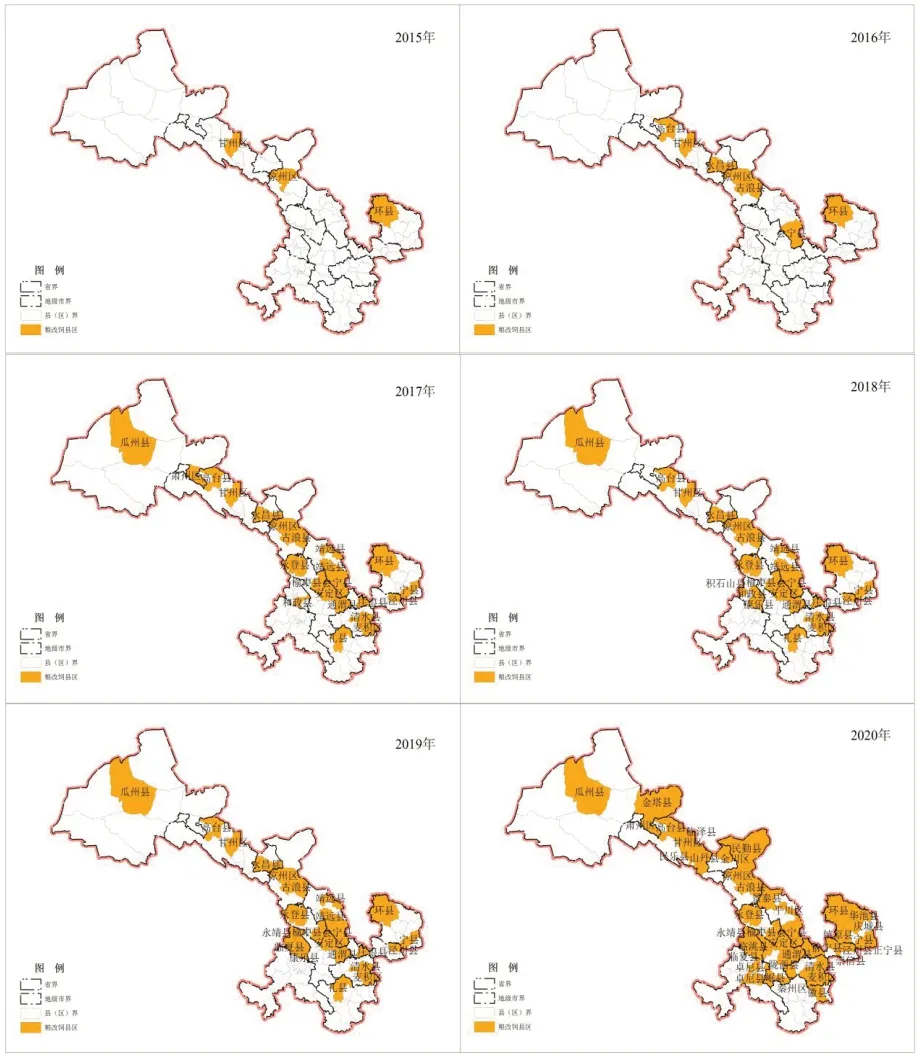

2.1.1 覆盖范围逐步扩展 甘肃省“粮改饲”项目实施县区覆盖面逐年扩大,从2015 年的3 个县区发展到2020 年的48 个县区,每年分布情况详见图1,种植面积从2015 年的12.45 万亩发展到2020 年的125 万亩,饲草收贮量和亩均产出量均在稳步增长。饲草料种类不断丰富,以饲用玉米为主,饲用高粱、紫花苜蓿、燕麦草、饲料油菜等多种优质饲草作物为补充的“粮改饲”饲草格局基本形成。

2.1.2 发展模式不断丰富 甘肃省地处三大高原的交汇地带,山地、高原、平川、河谷等交错分布,自然环境条件各异,各区域间的畜牧业生产方式和畜种间规模化发展程度大相径庭。甘肃省引进培育组建了一批龙头企业、合作社、家庭农(牧)场等新型经营主体,形成了“种植+ 养殖”集团模式、“粮草企业+ 农户”模式、农户自种自养模式、收储企业集中收储(“饲草银行”)模式等多种发展模式。

图1 2015 ~2020 年甘肃省“粮改饲”项目实施县区分布图

2.1.3 助力脱贫攻坚行动 甘肃省把“粮改饲”作为精准扶贫的重要举措,通过多种发展模式引导各类经营主体与贫困户建立多元化利益共享机制。在政策实施过程中,将牛羊产业扶贫和精准扶贫工作紧密结合,部分县(区)对种植玉米的贫困户奖补地膜、种子、肥料,对加工青贮饲料的贫困户奖补铡草机、青贮袋,对购置大型青贮饲料收获机械的给予补贴(张爱文,2020)。2020 年甘肃省所有贫困县全部脱贫摘帽。

2.2 存在的问题

2.2.1 认识层面不到位 “粮改饲”工作开展以来受到普遍重视,部分县(区)成立了“粮改饲”领导小组,确保项目顺利实施。但部分地方、企业和种植户仅仅为了争取补助,简单“为改而改、为种而种”,使得饲草料作物种植脱离于养殖业体系之外,容易出现种养脱节、粮饲混杂的问题,使全产业链上产生缺位,背离了种养结合的初衷。

2.2.2 规模效应未发挥 受传统思维和土地规模的限制,农户“粮改饲”面积普遍较小且较分散,小规模生产、加工、经营模式制约了“粮改饲”工作的成效,小规模种植不适宜机械作业,小规模牛羊饲养难以发挥青贮饲料的经济效益。种植户不搞养殖,养殖户没有耕地的现象普遍存在,这种分离式农业产业发展难以让“粮改饲”形成完备的产业链(郭世娟等,2020)。

2.2.3 大型机械数量少 考虑青贮饲料品质、干物质含量和淀粉含量等因素,全株青贮玉米的成熟收割时间较为集中,要想在短时间内完成收割、切碎和运输,需要大量机械同时作业或大型机械作业。但青贮饲料收割机械价格高,集中作业时间短,闲置时间长,资金占用周期长等原因,单纯依靠中小型种养殖户难以负担起这笔开销,导致大型收割机械短缺,而小型收割机械工作效率低且影响青贮饲料质量,成为制约“粮改饲”发展的重要因素(庄文发等,2017)。

2.2.4 农户利益保障难 农户作为传统产业链上游的重要利益群体,在龙头企业和合作社等主导的发展模式中,由于存在不完全契约,因参与双方的机会主义行为,在整个利益博弈过程中信息不对称,农户由于议价能力差,往往处于不利地位,形成不公平竞争现象,农户利益不能保障(倪冰莉,2020)。

3 甘肃省“粮改饲”全产业链构建

3.1 “粮改饲”全产业链构建的必要性 产业链包括纵向垂直的供需链、横向拓展的协作链(含空间链、企业链)以及纵横复杂交错作用后呈现出来的价值链。全产业链是一个开放系统,一般在一个区域或某个行业内打破企业界限、链接上下游生产环节,具备协同循环发展效应的产业链。全产业链模式发展不仅能通过区域产业链的构建产生规模经济,有利于产生区域比较优势,进而培育区域竞争力(姜安印等,2010)。甘肃省构建“粮改饲”全产业链有助于发展现代农业,塑造“现代丝路寒旱农业”整体形象定位,树立“甘味”农业品牌;有助于延伸相关产业链条,加快从卖初级产品到卖品牌加工产品转变,构建农业优势产业体系。

3.2 “粮改饲”全产业链发展模式 坚持“以养定种、种养结合、草畜配套、粮草兼顾”,积极推进绿色生态循环养殖,发展粮经饲统筹、种养加一体、一二三产融合的新业态,构建农牧互动草畜联动发展模式。注重良种繁育和精深加工,完善“市场+ 企业+ 基地+ 农户”“品牌+ 标准+ 规模”等组织形式和手段,推进“农业+ 旅游”融合,探索发展观光农业、创意农业、体验农业等各种融合模式,打造农(牧)民广泛参与、各类经营主体协同发展的现代草畜业全产业链。

图2 “粮改饲”全产业链发展模式图

3.3 “粮改饲”全产业链生产力布局 与甘肃省“一带五区”农业区域布局协同,突出生态保护,优化甘肃省“粮改饲”全产业链生产力布局。在牛羊产业大县所在区域建设规模化、标准化、品牌化绿色草产业基地,结合种植养殖业发展,配套布局特色农产品加工业。建设黄土高原区、河西走廊区两大饲草产业基地;河西、陇东两大肉牛产业带、高寒牧区牦牛、藏羊产业带;河西、陇中、陇南三大肉羊产业带;在平凉、庆阳、临夏、甘南、武威、张掖等市州配套布局牛羊精深加工业;在兰州、天水、临夏、白银、酒泉、甘南等地发展乳制品加工业;在庆阳、平凉、白银、兰州、临夏、酒泉、张掖、金昌、武威等地重点建设饲草产品加工和饲料工业,完善“粮改饲”全产业链生产力布局。

4 优化“粮改饲”生产力布局的对策措施

4.1 完善相关支持政策 以资源环境承载能力为前提,推广高效生态绿色循环种养联动模式,充分发挥各区域资源禀赋优势,探索适宜本地实际的种养结合路径。强化要素跟着项目走保障机制,完善促进甘肃省“粮改饲”全产业链发展的配套政策体系,加快建立示范基地建设清单、“粮改饲”种植补贴清单、关键技术揭榜挂帅攻关项目清单、先进设备引进清单等。结合国土空间规划,优化“粮改饲”全产业链项目建设所需国土空间布局。加大金融对“粮改饲”全产业链项目的支持,建立“粮改饲”全产业链发展基金,鼓励和支持社会资本参与。

4.2 培育壮大龙头企业 龙头企业的健康壮大对构建“粮改饲”全产业链至关重要,龙头企业拥有较为先进的管理模式、较高的技术水平和较为完善的市场营销体系,对链内各要素的资源整合力度较强。积极引进培育壮大龙头企业,在项目、土地、资金、科技等方面向符合条件的龙头企业予以支持,推动龙头企业专业化、产业化、集群化发展。积极引导龙头企业不断创新产业链技术和管理运营制度,提高资源整合利用能力和经营效率,提高企业综合竞争力(许益亮等,2013)。

4.3 高度重视品牌建设 品牌是衡量现代农业竞争力的重要指标,而提升品牌知名度则必须建立完善的全产业链技术支撑体系、质量保障机制和产品管理溯源机制。围绕草畜业及相关特色优势产业,做靓做响“甘味”品牌。积极制定“粮改饲”领域相关标准,全面推行“粮改饲”产业链生产技术规程,构建产业链全生命周期管理。依托全产业链运作模式优势,有效把控产品品质,避免引发产品质量危机,建立高效的农产品质量保证体系(张晓林等,2013)。加强农产品质量监控和使用监管,构建完善的监督管理体制和质量安全追溯体系(刘博涵,2020)。

4.4 创新科技带动引领 科技进步和创新是农产品产业链建设和发展的基本动力,也是推动“粮改饲”全产业链可持续发展的重要途径。以市场需求为导向,加快科技创新驱动,为产业转型升级注入新动能。积极鼓励重点技术攻关和创新项目研发,推动“产学研”融合发展。有效发挥科技成果转化平台的作用,加强产品研发与市场需求的紧密联系。信息共享程度直接决定了农业全产业链的运作效率,加快建立“粮改饲”全产业链信息平台,推进上下游产业链间、地区间生产能力、成本收益、原料资源、供需情况、流通运输等信息沟通共享(郭昕竺等,2020),促进全产业链协调有序的运行。

5 总结

“粮改饲”是甘肃省发展现代农业的重要工程,也是夯实循环农业体系的关键环节,对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,促进城乡融合发展有重要作用。在进一步实施“粮改饲”项目时要树立全产业链思维,整合优势资源,创新发展模式,协同各类经营主体,融种植、养殖和加工业为一体,注重科技创新和品牌建设,优化区域生产力布局。制定相关支持政策,不断延链补链强链,力争形成有规模、有标准、有品牌、有竞争力的特色优势草蓄业体系。