“另一乾坤”:台州文化的演进理路

2021-04-15李建军

李建军

(台州学院 人文学院,浙江 临海 317000)

台州文化作为浙江中部沿海的区域文化,与全国各地异彩纷呈的区域文化一样,既以多元一体、百川归海的姿态共同熔铸华夏文明,显示出中华文化的共通性、向心力,也以鲜明的自身特色显示出地域文化的丰富性、多样性。那么,置于中国地域文化的谱系中考量,台州文化的区域背景有何独特之处?台州文化是否具有特色鲜明的演进理路?本文试图在学界研究基础上①详参李一、周琦《台州文化概论》(中国文联出版社2002年版),叶哲明《台州文化发展史》(云南民族出版社2006年版),胡正武《台学研究》(中华书局2012年版),杨供法《文化精神价值——以台州文化为例》(中央编译出版社2012年版),王永献、严振非《东瓯国研究》(中华书局2005年版),任林豪、马曙明《台州道教考》(中国社会科学出版社2009年版)、《台州编年史》(浙江古籍出版社2017年版),严振非《台州儒学史》(上海古籍出版社2019年版),朱封鳌、韦彦铎《中华天台宗通史》(宗教文化出版社2001年版),周琦《台州海外交往史》(中国文史出版社2008年版)等著述。,做出新的探索。

台州负山表海而兼山海之利的地理环境,孕育出具有独特风貌的台州文化。南宋陈耆卿《嘉定赤城志》称扬台州为“灵区异境”,又指出“台山之诡异巉绝,独称雄于世间”,还点出“隐几澄思,必有得诸其山之外者矣”,从“台山之诡异巉绝”导出“得诸其山之外者”[1]300,已暗含地灵生人杰之意。王士性《广志绎》将台州称为“一郡连山,围在海外”的“另一乾坤”[2],点出了台州负山表海、自成一片天地的地理格局。喻长霖《台州府志》称赞台州“负山表海”的地理特征和“名胜甲东南”的万千气象,又指出“台郡山海雄奇,士多磊落挺拔”[3]16-19,将地理特质“台郡山海雄奇”与文化格局“士多磊落挺拔”进行有机关联,阐明了地灵人杰之意。

台州数千年的发展②西汉始元二年(前85年)在东瓯故地置回浦县,是台州建县之始。三国太平二年(257年)置临海郡,是台州建郡之始。唐高祖武德五年(622年)置台州,以天台山而得名,台州之名自此始;辖章安(后并入临海)、临海、始丰(后改称天台)、乐安(后改称仙居)、宁海5县。唐高宗上元二年(675年),分临海县南部置永宁县(后改称黄岩)。明宪宗成化五年(1469年),分黄岩县南部置太平县(后改称温岭),清世宗雍正四年(1726年)置玉环厅,民国二十九年(1940年)置三门县。1981年置椒江市,1994年8月撤销台州地区设立台州市,新设椒江区、黄岩区和路桥区,管辖玉环、三门、天台、仙居4县,代管临海市、温岭市。,积淀了丰硕的文化成果。明代陈相《赤城新志序》云“台为文献之邦旧矣,盖两浙诸郡,恒莫之先焉”[4],明代谢铎《赤城新志》云“而今之称文献上郡者,不得不归之矣”[5]207,又云宋时“伊洛之学,彬彬于台,家诗书而人逢掖,宛然邹鲁之遗风”[5]229,清代《康熙台州府志》云“台处万山中,南薄于海,古为僻壤,晋宋而后,渐成声华文物之区”[6]。其中所云“文献之邦”“文献上郡”“邹鲁之遗风”“声华文物之区”等美誉,都点出了台州的文献之丰、文教之盛、文物之富。

《四库全书》著录张伯端《悟真篇》、陈骙《南宋馆阁录》等台籍人士著述50部,存目王松年《仙苑编珠》、陈贻范《鄱阳遗事录》等台籍人士著述64部,合计114部。《四库全书》共收11,100余种著述(其中著录3400余种,存目6700余种),台籍人士入《四库全书》著述总数,占到了1%。在全国300余个地市中,台籍人士入《四库全书》的著述总数和所占比例,都算是较高的。民国初年,台籍大儒项士元先生编纂《台州经籍志》,搜罗自隋到民国初台州人士所有著述共计4532部。于此可见台州文化成果之丰硕。

台州文化以仙居下汤文化为光辉起点,迄今约7500—10000年①浙江省文物考古研究所《仙居下汤遗址勘探报告》:“从地层和灰坑等遗迹单位出土的陶片、陶器来看,下汤遗址主体文化内涵可以TN1E1、TN1E2两个探方的3C层为界,分为两个文化时期。1层至3B层为跨湖桥文化时期,根据跨湖桥的测年,距今约7500年左右。3C层至4E层为上山文化时期,根据上山等遗址的测年,距今约10000年左右。”(2017年未刊稿),可以分为四个大的阶段。第一阶段为史前到隋唐,台州逐渐从“南薄于海”的“僻左”之地融入中华大地,从区域性的瓯越文明融入大一统的中华文明,此期的台州文化可谓“潜龙在渊”;第二阶段为五代到南宋,台州逐渐从中华文化的边缘区域走向“密迩邦畿,治化声教之所先”[5]229的重心区域,从文化输入地演进为文化输出地,此期的台州文化可谓“飞龙在天”;第三阶段为元代到明清,台州从中华文化的重心区域滑落为边缘区域,从名闻遐迩的王畿辅郡跌落为声名不显的海陬边郡,此期的台州文化可谓“亢龙有悔”;第四阶段从鸦片战争之后的近代到当下,台州赶上了世界经济从内陆时代走向海洋时代的快车,发挥沿海优势、逐渐走向伟大复兴,此期的台州文化可谓“不自居首、‘用九’则吉”。

一、潜龙在渊:史前到隋唐,从区域性文明到大一统文明

从史前到隋唐的台州文化,可以分为从史前到战国的瓯越文明、从秦汉到隋唐融入中华文明这样两个时段。

台州历史久远,很早就有人类活动,现已发现旧石器时代的遗存。据学者研究,“1985年还在临、黄两界的灵江下游的凤凰山一带,发现原始人类化石……经中国社科院古脊髓古人类研究所的有关专家测试、研究、鉴定,参考浙闽沿海出土文物佐证,称为‘灵江人’、‘永宁人’……学者初定年代,可能是原始人群进入古人阶段的遗物、遗存,其年代早于丁村人,迟于马坝人,距今约十万年前”[7]。

台州新石器时代的遗址众多,分布于灵江上游永安溪和始丰溪沿岸、灵江中下游沿岸、沿海岛屿等区域,以仙居下汤文化为代表。下汤遗址坐落在仙居县城西30公里处的郑桥下汤村北端。据学者研究,“下汤遗址是目前在浙南地区发现的规模最大、保存最完整、时代最早、文化内涵最丰富的一处人类居住遗址,其时代距今6000—7000年,相当于母系氏族社会早中期”[8]15。

台州在夏商周时期为瓯越民族居住地。《逸周书·王会解》附录《商书·伊尹朝献》记载伊尹受商汤之命作《四方献令》,有云:“请正东符娄、仇州、伊虑、沤深、九夷、十蛮、越沤、鬋文身,请令以鱼支之鞞、□鲗之醤、鲛盾、利剑为献。”[9]910-912其中“越”之后的“沤”,据学者研究,可能就是居住于今温台一带的瓯越部族,这是现今文献中最早关于温台的记载,于此可见商朝初期温台的瓯越部族已与中原存在交往。《逸周书·王会解》记载周成王成周之会的盛况和各方国的贡献,其中有云:“西面者正北方……东越海蛤。欧人蝉蛇。蝉蛇顺,食之美。”[9]821-834据黄怀信先生的研究,“欧”同“瓯”,即东瓯,乃今温台一带的方国部族,其中的“欧人蝉蛇。蝉蛇顺,食之美”云东瓯部族向周成王贡献温顺且肉味鲜美的鳝鱼。于此可见周成王时,瓯越部族仍与中原王朝存在贡纳关系。

春秋战国时期,台州一带曾建立过东瓯国。据学者研究,“东瓯国经历东越国、瓯余国、东瓯国、东海国、东越国5个历史阶段。东越国和瓯余国的时间缺乏史料,难以考明。东瓯国自周元王四年(前473年)至汉元封元年(前110年)除国,约有362年。自西汉惠帝三年(前192年)至元封元年(前110年)除国约有82年”①王永献、严振非《东瓯国历史地位及其价值——台州东瓯文化初探》,林吕建主编《浙江方志研究论坛第二届学术研究会论文集》,浙江人民出版社2008年版,第305页。另,关于东瓯国史实,详参王永献、严振非编《东瓯国研究》(中华书局2005年版),周琦《东瓯丛考》(上海古籍出版社2016年版),佟珊、吴春明《从郡县沿革探讨东瓯都城地望》(《厦门大学学报》哲社版,2012年第3期)。。东瓯国的都城,在今温岭大溪。南宋陈耆卿《嘉定赤城志·纪遗门·遗迹》有“古城”条目,云:“在黄岩县南三十五里大唐岭东。外城周十里,高仅存二尺,厚四丈;内城周五里,有洗马池、九曲池、故宫基址,崈一十四级,城上有高木可数十围,故老云即徐偃王城也。城东偏有偃王庙。”[1]634其中“故老云”的“徐偃王城”,即今温岭大溪古城遗址。该遗址于2002年和2006年进行了两次考古发掘,发掘报告证实,“古城的年代……在西汉初期……现存的温岭大溪古城很可能就是东瓯国的国都王城,东瓯国建都之处应该就在台州地区的温岭大溪”[10]。那么台州故老为何将东瓯国都城说成是时代更早的徐偃王城呢?笔者推测,温岭大溪的东瓯国都城可能是在时代更早的徐偃王城基础上发展而来。司马迁《史记·赵世家》云,周穆王时“徐偃王反,穆王日驰千里马,攻徐偃王,大破之”。《史记正义》引《括地志》云:“大徐城在泗州徐城县北三十里,古之徐国也。《博物志》云:‘徐君宫人娠……生偃王。故宫人闻之,更收养之。及长,袭为徐君……’”[11]2135-2136可见徐偃王是周穆王时徐国(都城在今江苏北部淮安、宿迁一带)之君,后被周穆王击破。徐偃王的后裔四处流散,其中一支可能来到台州,在今温岭大溪一带定居建城,成为后来东瓯国都城的雏形。

秦汉之时,台州从区域性的瓯越文明融入大一统的中华文明。公元前221年,秦始皇统一全国,在瓯越、闽越地区设置闽中郡,但实际上并未设立正式的政权机构,瓯越、闽越地区仍是部族自据的局面。公元前210年,秦始皇南巡会稽,一方面把土著越人强行迁往已经华夏化的故吴地,另一方面又把华夏人迁入越地,初步改变了浙江的民族结构。楚汉战争时期,闽越首领无诸、瓯越首领驺摇因为佐汉有功,先后被汉高祖、汉惠帝立为闽越王、东海王。汉武帝时期,闽越北上侵袭瓯越,瓯越向汉廷求助,闽越退兵。瓯越自知势单力孤,恐闽越再侵,自请举国迁往江淮之间。这段历史即《史记·东越列传》所载:“闽越王无诸及越东海王摇者,其先皆越王勾践之后也……秦已并天下,皆废为君长,以其地为闽中郡。及诸侯畔秦……项籍主命,弗王,以故不附楚。汉击项籍,无诸、摇率越人佐汉。汉五年,复立无诸为闽越王,王闽中故地,都东冶。孝惠三年,举高帝时越功,曰闽君摇功多,其民便附,乃立摇为东海王,都东瓯,世俗号为东瓯王……至建元三年,闽越发兵围东瓯……庄助以节发兵会稽……浮海救东瓯。未至,闽越引兵而去。东瓯请举国徙中国,乃悉举众来,处江淮之间。”[11]3585-3586瓯越内迁之后,温台地区的土著越人,纷纷逃往山区,是为“山越”,而中原内地的汉人则“趁虚而入”,陆续移民温台。汉廷在瓯越故地设置回浦乡,属会稽郡鄞县,同时在鄞县设置东部都尉,以加强对南方的统治。从秦始皇南巡会稽之际针对华夏人与土著越人的强制双向移民,到汉武帝时废东瓯国将瓯越土著整体迁入江淮,同时让内地汉人移民温台,温台地区的民族结构发生巨变,促进了该地区的民族融合和华夏化进程。从此台州从区域性的瓯越文明融入大一统的中华文明。

三国时期,孙吴着意开发东南疆土,台州得到一定程度的发展。黄龙二年(230年),孙权派遣卫温、诸葛直率甲士万人,浮海远规台湾,“这是我国历史上大陆和台湾大规模交往的第一次记录,也是我国第一次以政府名义出航台湾,并在台湾行使国家权力的最早证明”。据叶哲明先生的研究,此次远规台湾的出海港口即在台州的章安港[12]。章安港能够作为甲士万人船队的出海港口,可见彼时章安港已成为东南沿海的一个大港。东吴会稽王太平二年(257年),分会稽郡东部置临海郡。从汉武帝于瓯越故地置回浦乡到汉昭帝始元二年(前85年)置回浦县,再到东吴太平二年(257年)置临海郡,在300余年的时间里,台州地区的行政设置从乡升到县再升到郡,这正是台州不断发展的一个结果。东晋到南朝,由于定都南京,中原人士大批南下,加快了南方的开发,温台地区得到进一步的发展。东晋明帝太宁元年(323年),又从临海郡中分出永嘉郡,从此温台分家,各为一郡。

隋唐时期,王朝定都关中,台州因远离政治文化中心,开发的力度、速度与六朝比有所减弱、减缓。隋文帝时废临海郡,将郡属各县并入临海县,唐高祖武德五年置台州,武德八年并县后,台州仅辖临海一县。从隋文帝的废郡到唐高祖的并县,行政设置的收缩可见台州发展的滞后。安史之乱后,中原一带元气大伤,大量人口南下,全国经济重心从此开始逐渐从中原移向江南,台州也在此背景下获得了大量的中原移民,经济社会发展开始提速。

从史前到战国的瓯越文明时期,台州出现了下汤遗址所代表的新石器时代文明之光,出现了东瓯国300余年的方国部族文明之光,放在浙江乃至全国都不算落后。从秦汉到隋唐融入中华文明时期,台州艰难跋涉,在区域性文明融入大一统文明的征途上不断前行,也闪现出一些文化的光芒。

三国时沈莹撰《临海水土异物志》,记载台州风土物产,乃台州著作之始。三国时高察曾隐居天台华顶山麓,乃有史可查的首位台州隐士。西晋时章安人任旭“清贞洁素,学识通博”[13],屡被征召皆不赴,入《晋书·隐逸传》,乃最早入正史的台州本籍人士。东晋名士孙绰作《游天台山赋》,让天台山声振寰宇,吸引求仙修道之人纷至沓来。南朝宋齐之际名士顾欢隐居天台山,开馆聚徒度过了大半生。陈隋之际的智者大师上天台,开创第一个中国化的佛教宗派天台宗。初盛唐之际的司马承祯上天台,开创上清派南岳天台系。智者大师、司马承祯两位宗教领袖入台,吸引了海内外众多的佛道门徒和文人学士赴台,为台州成为名扬四海的佛宗道源奠定了基础。与此相关,孟浩然、李白、寒山子、钱起、韦应物、陆羽、顾况、元稹、刘禹锡、贾岛、李绅、陆龟蒙、皮日休、杜荀鹤、方干、许浑、任翻等众多唐代诗人,循着大师的足迹,来到浙东,登览台岳,或慕名游览,或学道求仙,或遁世隐居,目的大都与“乐彼长生道”①孟浩然《宿天台桐柏观》有“纷吾远游意,乐彼长生道”诗句,可代表唐代诗人入浙东的心声。诗见佟培基《孟浩然诗集笺注》卷上,湖北教育出版社2017年版,第11页。有关,为浙东唐诗之路的形成积淀了底色,为浙东唐诗之路目的地(天台山)的形成奠定了基础。还可一提的是,骆宾王、郑虔、沈佺期等大诗人贬谪台州,有力推进了当地的文教事业。晚唐时,台州终于出现了一位本籍的大诗人项斯。

总的来说,从秦汉到隋唐,台州在濡染关陇文化、中原文化等先进文化,融入华夏文明的征程中不断前行,在佛道文化创造等方面已显露出自己的特色和优势,但在儒学、文学、艺术、科技、教育等方面还有待进一步发展。吴子良《赤城集序》云:“天台山至晋孙兴公始传,晋以前不知几千年矣,何传之晚也!自晋以来,历宋、齐、梁、陈、隋、唐,天台人物见简册落落才十数人。”[14]其中的“天台”乃台州代称,吴子良感叹自晋至唐台州人物“见简册落落才十数人”,正是此期台州尚未充分发展起来,人才寥落,文化整体处于“潜龙在渊”状态的反映。

二、飞龙在天:五代到南宋,从边缘区域到全国重心区域

从五代到南宋的台州文化,可以分为五代到北宋加速发展、南宋臻于鼎盛两个时段。

五代时,割据浙江一带的吴越国定都杭州,奉行“保境安民”的基本国策,社会安定,百姓安居乐业。台州作为邻近都城的州郡之一,受到统治者的青睐,吴越国派来台州的28任刺史中,钱氏王族就占了9任。吴越政权奖励农耕,大兴水利,开凿官河,初步形成温黄平原的人工河网,有力促进了台州的经济社会发展。北宋定都中原,但汉唐时发挥贸易通道作用的河西走廊陷入西夏之手,北方的陆路外贸受阻,于是政府转而重点发展东南海上贸易,全国经济重心逐渐完成了向东南地区的转移,东南已是朝廷的主要经济依赖,时人已有“自祖宗以来,军国之费,多出于东南”[15],“国家根本,仰给东南”[16]10796这样的认识。而两浙在东南地区中又占据着举足轻重的地位,“二浙财赋为天下之最”[17],“两浙之富,国用所恃,岁漕都下米百五十万石,其它财赋供馈不可悉数”[18],“朝廷经费之源,实本于此”[19]。台州作为两浙路中的沿海州郡,与日本、韩国和东南亚国家的海上贸易发达,经济社会发展步入快车道,人口迅速增加。唐玄宗天宝元年(742年)时,台州仅8.38万户、48.9万人;到宋徽宗大观三年(1109年),台州人口已达24.35万户,约为唐代的3倍,成年男丁与幼丁已达48.99万人,几乎与唐代天宝元年的男女总人口数持平;到南宋嘉定十五年(1222年),台州人口已达26.6万户,成年男丁与幼丁已达58.81万人[3]133。

南宋偏安江南,杭州一跃成为全国政治、军事、经济和文化中心,台州作为王畿辅郡,进入了发展的鼎盛时期。靖康之难,北方沦陷,原籍北方的王室贵族、达官显宦、学者文士纷纷南迁,其中很多人徙居浙江,进入台州。据学者统计,“当时迁入天台县境的有99个姓氏,迁入三门县的有32个姓氏,迁入温岭县境的有22个姓氏,迁入玉环县境的有10个姓氏,迁入州治所在的临海县境的人数肯定更多。现在的临海城关赵巷一带,就是当时南迁皇族的聚居地”[8]34。除此之外,还有大量的官员、文人侨寓台州,如位居宰执的吕颐浩、陈与义、谢克家、贺允中等。这些北方高素质人士的徙居(定居或侨寓),为台州注入了新鲜血液,植入了文化基因,为台州文化的昌盛奠定了基础。

台州文化从五代到北宋加速发展,到南宋臻于鼎盛。我们首先可以从人才的兴盛、科举登第人数的变迁管窥一二,见表1。

表1 台州历代进士人数①台州市地方志编纂委员会编《台州市志》表28-2,中华书局2010年版,第1678-1679页。

从表1可以看到,台州的文武进士,唐代仅2人,宋代715人,元代9人,明代284人,清代81人,宋代进士数约占台州进士总数的2/3,远超其他朝代进士数的总和,于此可见台州宋代科举登第人数之多、人才之盛。宋代715名文武进士数中,北宋仅40余名,其余670余名皆出自南宋,于此又可见南宋的人才之盛。南宋进士中,进入一甲三名(状元、榜眼、探花)的有6位。详情见表2。

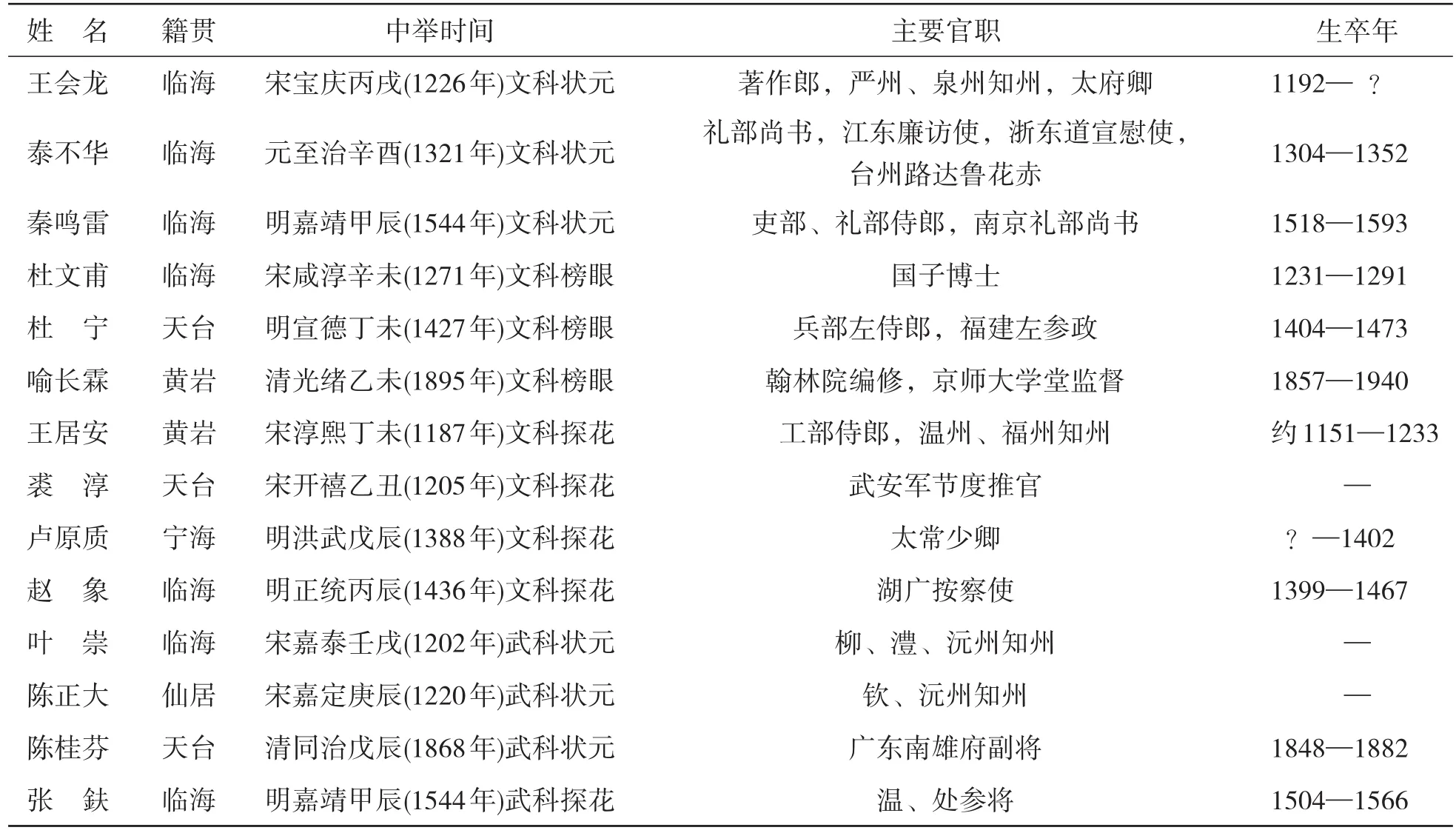

表2 台州历代文武状元、榜眼、探花名录②台州市地方志编纂委员会编《台州市志》表28-3,第1679页,格式略有调整。

从表2可以看到,台州总共出了文科类状元、榜眼、探花10人,武科类状元、榜眼、探花4人,合计14人,其中宋代6人、元代1人、明代5人、清代2人,宋代占到总数的42%,远超其他朝代,而且宋代的这6人全部出自南宋,可见南宋的彬彬之盛。

屈映光《续修台州府志序》云:“逮于两宋,人才最盛。二徐以儒宗著,康肃以直节称,南湖以学派传,清献以相业显,康敏以耿介终,后先彪炳,更仆难数。至考亭使节南来,台士闻风兴起,著籍者众,俊乂如林,宋景濂所谓‘晦翁传道江南,而台特盛,世称小邹鲁’者是也。”[3]1点出二徐(徐中行、徐庭筠)、康肃(吴芾)、南湖(杜煜)、清献(杜范)、康敏(黄超然)等台州两宋名士“后先彪炳,更仆难数”,又点出“考亭(朱熹)使节南来”对台州文教事业的极大推动,使得台州成为“小邹鲁”。屈氏之论,并非过誉。

台州从五代到南宋的文化昌盛,体现在儒学、佛学、道学、教育、文学、史学、艺术、科技等多方面的百花齐放、争奇斗艳。儒学方面,在朱熹的提振下,形成了以朱子弟子杜煜、杜知仁为首,以车瑾为同调,以杜范为家学弟子,以丘渐、车似庆、车似度、蔡梦说、车若水、戴亨、方仪、盛象翁、潘希宗、金叔明等弟子、再传弟子、三传弟子为羽翼的南湖学派①黄宗羲、黄百家、全祖望《宋元学案》卷六六《南湖学案》,中华书局1982年版,第2121-2136页。关于南湖学派,详参严振非《台州理学南湖学派史》,上海古籍出版社2015年版。。台州儒学的兴盛与朱熹两主台州崇道观、一次提举浙东,按行台州讲学授徒息息相关。宋濂云:“自我齐国文公绍伊洛之正绪,号为世嫡,益衍而彰,传道受业者几遍大江之南,而天台为极盛。时则有潘子善氏、林叔恭氏、赵几道氏兄弟,以及杜仲良氏,如此者不能遍举,皆见而知之。推原体用之学,敷化弘治,而风动于四方,重徽叠照,于斯为至。”[20]点出了朱熹(齐国文公)传道江南,“天台为极盛”“于斯为至”的盛况。佛学方面,则有禅宗支派法眼宗高僧德韶入天台山广建道场、弘扬佛法,其弟子延寿亦入天台,著《宗镜录》100卷;天台宗高僧知礼,发动山家山外之争,中兴天台学。道学方面,则有天台人张伯端集道教内丹学说之大成,著《悟真篇》,晚年在天台山桐柏宫授徒传道,后被尊为道教南宗始祖,桐柏宫亦被奉为南宗祖庭。

教育方面,州学、县学相继建立,弦歌不辍。另外,各地书院兴起,如临海上蔡书院、观澜书院,黄岩柔川书院、樊川书院,天台竹溪书院、龙溪书院,仙居桐江书院,宁海五峰书院等等,均名闻遐迩。文学方面,北宋杨蟠“平生为诗数千篇”[16]13086,深得欧阳修、苏轼等文豪的赞许;两宋之际的陈克乃著名词人,“著有《赤城词》一卷……清绮婉约,直接花间,在北宋诸家中可与永叔(指欧阳修,引者注)、子野(指张先,引者注)抗行一代,虽所传不多,吾浙称此事者,莫之先矣”[21]912。南宋的陈骙著《文则》,乃现存文话第一书,是我国第一部较为系统的修辞学专著;南宋中后期的陈耆卿、吴子良是宋代浙东文派嬗变阶段“文胜于学”的主要代表[22];大致与陈耆卿同时代的戴复古为江湖诗派的领袖人物之一。史学方面,赵师渊与其师朱熹一道编撰《资治通鉴纲目》,开纲目体史书编撰之先河;宋元之际的胡三省撰《资治通鉴音注》,是研究《通鉴》最完整、最详细、最有价值的参考资料;另外,陈耆卿纂《嘉定赤城志》乃台州第一部总志,跻身宋代名志之列。艺术方面,中国戏剧最早的成熟形式——南戏即发源于温台地区,现存最早的南戏剧本《张协状元》中,有《台州歌》等鲜明的台州文化印记。科技方面,徐似道撰《检验尸格》,乃我国首部司法验尸技术专著;赵汝适撰《诸蕃志》,为我国首部记述中外交通、贸易与外国物产风土的志书;陈景沂撰《全芳备祖》,被后人称为我国首部植物学辞典;陈仁玉撰《菌谱》,为目前所知世界最早的食用菌专著。

南宋吴子良《赤城集序》梳理晋代以降的台州文脉,云:“本朝始渐盛,南渡迄今始益盛,而距晋亦且千年矣,又何盛之晚哉!得非发露之骤者盘郁浅,韬晦之久者培养深,气脉俟时数而转旋,文献由风化而熏灼,傥会至而机动,自有不容掩遏者耶?”[14]点出“本朝始渐盛,南渡迄今始益盛”的文化之盛,又指出此种兴盛乃是千年的“韬晦”“培养”所致。确实如此,台州从秦汉开始融入中华文明,一直处于“潜龙在渊”的状态,经过千年积淀,终于在南宋“飞龙在天”,从中华文化的边缘区域走到了重心区域。

三、亢龙有悔:元代到明清,从王畿辅郡滑落为海陬边郡

从元代到明清的台州文化,可以分为元代的失速跌落、明代的止跌回升和清代的踉跄前行三个时段。

元代是台州文化从南宋最高峰一路失速跌落下来的深谷。元朝统治者实行民族歧视与压迫政策,将国内居民分为蒙古人、色目人、汉人、南人四等,所谓南人即原南宋境内的汉人。台州是南宋末代太后谢道清的桑梓之地,是沾溉南宋皇恩最多的地域之一,宋元鼎革之际曾激烈地反抗蒙元入侵。元朝一统天下后,在统治者眼中,台州人可谓“南人”中的“南人”,致使台州的发展举步维艰。据《台州府志·户口表》,台州在南宋嘉定十五年(1222年)时有26.6万户,到元朝时缩减到19.64万户[3]133。户口的缩减正是台州由宋入元失速跌落的写照。

明代是台州文化止跌回升、再次兴盛的一个时段。元明易祚之际,方国珍割据浙东,保境安民,台州社会相对稳定,未受到大的战乱影响。明代定鼎后,兴修水利,奖励垦荒,台州的农业、手工业、商业都有较快的发展,出现了白鹤、平桥、街头、坦头、珠岙、亭旁、杜桥、横峰等一大批繁荣的市镇。明宪宗成化五年(1469年),分黄岩县南部方岩、太平、繁昌乡置太平县,台州的辖县又增加了一个,于此又可见台州南部得到了充分发展,已到了分乡设县的地步。明朝中叶后,台州备受倭寇的侵扰,但经济社会发展呈现一定的韧性,相较元代仍有较大的进步。明代台州经济社会发展的较好态势,为台州文化在宋代之后的再次兴盛奠定了基础。

清代是台州文化低位震荡、踉跄前行的一个时段。明清改朝换代之际,台州曾是福王的南明小朝廷重点管辖区域之一,郑成功、张煌言等名将均在此地进行过多年的抗清斗争。清廷为围困游弋于海岛的抗清势力,厉行海禁接近40年,台州成为海禁政策的重点区域,渔业、对外贸易等经济活动受到沉重打击。康熙二十二年(1683年)清军平定台湾后,才逐步解除海禁,台州的渔业、外贸等经济活动触底反弹。但好景不长,乾隆二十二年(1757年),清廷又重新实行闭关自守政策,只留广州作为外贸窗口,撤销其他沿海贸易口岸,台州的海洋经济再次遭遇重创。与元代一样,清代也实行民族歧视和压迫政策,台州作为清初抗清活动最剧烈的地区之一,饱受统治者的猜忌。顺治十八年(1661年)的“两庠退学案”,被统治者上纲上线为“诸生近海,谋且叵测”,结果造成8人死亡、60余人流放的青衿之厄,可谓台州文化史上的至暗时刻,导致台州文教式微长达百年。

元明清三代台州文化的发展曲线,可以从进士数、入正史人物数管窥一二。从上文所列《台州历代进士人数》表可知(唐代2人、宋代715人、元代9人、明代284人、清代81人),元代是真正的低谷,进士数仅有宋代的1.2%,明代是宋代后第二个人才高峰,进士数达到宋代的39.7%,清代则又是一个低谷,进士数仅有宋代的11.3%。元明清三代台州文化的发展,可从入正史人物数比较中发现轨迹,见表3。

表3 二十五史人物传名录①台州市地方志编纂委员会编《台州市志》表28-1,第1678页,表格有调整,增加合计一栏。

表3(续)

从表3可以看到,台州入二十五史人物传的共有98人,其中宋代之前入正史者仅3人、占比3%,宋代有20人、占比20.4%,元代9人、占比9.1%,明代55人、占比56.1%,清代11人、占比11.2%。明代人数最多、占比最高,其次为宋代、清代、元代。于此可见,明代确实是可比肩宋代的台州文化又一高峰,元代乏善可陈,清代也处于低位。

通观元明清三代,台州文化还是有一些亮点。儒学方面,明初的方孝孺,明代中叶的谢铎、金贲亨、黄绾都是一代大儒。文学方面,谢铎诗文俱佳,乃茶陵诗派的重要作家。元末明初的朱右“刻意为诗歌文词,动以古人为法”[3]5003-5004,诗文皆工,曾将唐代韩愈、柳宗元,宋代欧阳修、曾巩、王安石和“三苏”(苏洵、苏轼、苏辙)的优秀散文编为《六先生文集》,开“唐宋八大家”之先河。稍后的陶宗仪节录前人小说、笔记等资料编成《说郛》120卷,乃说部巨著。晚明的陈珍乃明代台州最杰出的女诗人,有诗集《绣佛斋草》传世。清代前中期的齐周华撰游记杂文集《名山藏副本》,颇得文人好评。清代中期的宋世荦“文名籍甚,一时瑰伟之士咸相与往来论交”[3]4612-4613,著有《扶风杂咏》《韦川诗征》等。朴学方面,齐召南的《水道提纲》,李诚的《万山纲目》和《水道提纲补订》,戚学标的《汉学谐声》,洪颐煊的《管子义证》《诸史考异》,金鹗的《求古录礼说》等,都是有全国影响的著作。艺术方面,元代的柯九思曾担任奎章阁鉴书博士,是当时第一流的书画家。宗教方面,元代的一山一宁任江浙诸路释教总统,奉诏出使日本被扣,后成为日本国师。地理学方面,晚明的王士性足迹遍及当时的两京十二省,著《五岳游草》《广游志》和《广志绎》,其在人文地理学上的开拓,可与同时期徐霞客在自然地理学上的贡献双峰并峙。

总之,台州文化从元代的跌落到明代的回升再到清代的踉跄,可谓一波三折。谢铎《赤城新志》云:“况我圣祖,用夏变夷,移风易俗之功,上轶于宋,而台犹在近服,为王化之所不后者乎。”[5]229点出明代“上轶于宋”的文教盛况,合乎实情。王舟瑶《光绪台州府志例言》云:“由元迄明,渊源未泯,正士名臣,尚相接踵。近二百年,风流渐歇,继起无人,深可太息。”[3]9王舟瑶《台学统序》云:“吾台之学,远有端绪,代出名儒,近二百余年,继起无人,黯然寡色,虽词章训诂,间有所闻,而名臣硕儒,竟乏其选,以视宋明,瞠乎在后,实为吾辈之大耻。”[23]既点出由元迄明“正士名臣,尚相接踵”的文化传承之盛,又慨叹清代的“风流渐歇,继起无人”“以视宋明,瞠乎在后”,也颇为允当。屈映光《续修台州府志序》云:“三百年来,台士如齐召南、冯甦、洪若皋、李诚、戚学标、黄濬等最为知名。然文学有余,而德业勋名尚未光显。”[3]1点出清代台州人士“德业勋名尚未光显”,从人才角度反映出清代台州在全国影响力的缺乏,大致符合台州文化入清之后的颓势。总览元明清三代的台州文化,虽有明代的中兴,但前有元代的跌落,后有清代的颓势,总体水平低于五代到南宋的文化成就。台州从五代南宋时期的中华文化之重心区域滑落为边缘区域,此期的台州文化可谓“飞龙在天”之后的“亢龙有悔”。

四、用九则吉:近代到当下,从内陆时代走向海洋时代

从近代到当下的台州文化,可以分为近代以降的一阳来复、民国时期的蹒跚前行、新中国成立以来的走向复兴三个时段。

鸦片战争以后,国门洞开,台州被裹入从内陆时代走向海洋时代的世界经济大潮。光绪元年(1875年),台州港的主要港埠从葭沚外移海门,大量的洋货经海门涌入台州,台州港在唐宋以降沉寂数百年后开始重新走向繁荣。另外,受到外来西方文明的刺激和国内洋务运动的影响,台州开始了艰难的近代化进程。近代航运业兴起,外海航运和内河航运呈现出初步繁荣局面,近代邮电业逐步发展起来,民族工商业也开始起步。经济发展的同时,人口也在快速增长。据《台州府志·户口表》,雍正时台州有7.01万户,人口22.51万人,到清末的宣统初年,台州已有226.62万人[3]134,总人口是雍正时的10倍左右。

晚清的台州文化与清代前期、中期的颓势相比,呈现一阳来复的新趋势。清代台州共有文科进士38人,其中光绪一朝就有17人,占到总数的44%,可见晚清台州人才之盛。晚清之际,台州涌现了黄濬、王棻、王舟瑶、喻长霖、杨晨、王咏霓、章梫、管世骏、王彦威等一大批闻名全国的学者、文士、官员,出现了《壶舟诗存》(黄濬撰)、《台学统》(王棻撰)、《中国学术史》(王舟瑶撰)、《清儒学案》《古今中外交涉考》《清大事记》《九通会纂》《经义骈枝》《两浙文徵》(喻长霖撰)、《台州府志》(王舟瑶、喻长霖等撰)、《三国会要》(杨晨撰)、《函雅堂全集》(王咏霓撰)、《康熙政要》(章梫撰)、《汉管处士年谱》(管世骏撰)、《清季外交史料》(王彦威、王亮编纂)等一大批重要著述,还出现了屈茝纕、屈蕙纕两位才女姐妹,其唱和诗集《同根草》也较有影响。

民国以降,台州历经军阀统治时期、土地革命战争时期、抗日战争时期和解放战争时期四个时期,政局动荡,但经济社会仍有所发展。1914年,台州贤达杨晨、黄楚卿、屈映光、周继潆等创办海门振市公司,赎回被天主堂外国教士在清末廉价强购去的沿江涂地和码头等,开辟振市街,发展海门商业。1934年,黄泽路南延至乐清县馆头路段,黄泽路北延经黄岩、临海、天台、新昌的公路先后筑成,从此第一条纵贯台州的公路干线全线筑成。同年,当时浙东最大的水利工程,使用现代科技施工的金清新闸竣工。现代农业科技开始引进,1936年在黄岩成立省园艺改良场,为国内最早设立的柑橘研究机构。与此同时,永宁江流域的柑橘种植形成产业,规模已居全省首位。抗日战争时期,台州饱受侵华日军的蹂躏,经济社会发展几乎陷于停滞状态。抗战胜利后,国民党在台州的统治摇摇欲坠,中国共产党领导的人民解放战争席卷台州,迅速获得胜利。

民国以降,台州人才辈出,辛亥革命时期,台州涌现了王文庆、杨哲商等一大批志士仁人,据《台州市志》,列入台州辛亥革命志士名录的就有163人①台州市地方志编纂委员会编《台州市志》表28-5,第1683页。。另外,列入民国台州籍中将、上将名录的将军有周至柔、方策等38位②台州市地方志编纂委员会编《台州市志》表28-6,第1683-1684页。。同时,台州这片土地也孕育了郭凤韶、林炯等一大批为共产主义理想而奋斗的革命志士。民国时期的台州文化人,群星璀璨。文史名家项士元,一生著述丰富,有《中国簿录考》《浙江通商史迹》《浙江新闻史》《浙江方言考》《两浙艺文志》《台州经籍志》等约130种,新中国成立后,项先生又成为台州文博系统的奠基人。一代名儒柯璜,有《孔学十年大事记》《书画妙处》《人生基础哲学》《绿天斋书画初集》《绿天斋文刊》等多种著述,与此同时,潜心书画,盛名传世。散文家、翻译家陆蠡,著有散文集《海星》《竹刀》《囚绿记》等,翻译了俄国屠格涅夫《罗亭》、英国笛福《鲁滨逊漂流记》、法国拉·封丹《寓言诗》、法国拉马丁《希腊神话》等,在中国现代文学史上有一定影响。另外,还可一提的是辛亥志士屈映光,早年参加革命,后来退出政坛,专志学佛及救灾慈善事业,著有《金刚经诠释》《心经诠释》《无量寿经诠释》等,在佛学界有一定影响。

新中国成立后,台州翻开了新的一页。改革开放前,由于台海关系等多种因素的影响,国家对台州的投资较少,台州的项目建设不多,工业基础薄弱,再加上自然性经济资源相对贫乏,台州的发展相对滞后。改革开放以来,台州以农村经济改革为突破口,以产权制度改革为重点,积极扶持和发展以股份合作和个体私营为主要形式的民营经济,主动投入海洋经济的时代大潮,经济社会发展主要指标已跻身全国沿海发达地区行列,走出了一条具有鲜明区域特色的现代化之路。新中国成立70年来,“台州人民以自己的聪明才智、勤劳勇敢和开拓创新,吹响了中国民营经济发展的先锋号,引领了区域经济的蓬勃发展,创造了世人瞩目的‘台州现象’。台州经济总量从1949年的1.32亿元增加到2018年的4875亿元,年均增长10%。人均生产总值从1949年的55元增加到80,644元,年均增长8.5%,已达到中等偏上收入国家水平(按世界银行划分标准)。先后荣获的‘中国民营经济最具活力城市’‘中国最佳商业城市’‘中国最具幸福感城市’‘全国文明城市’等多项荣誉,从各方面彰显了台州的影响力和美誉度”③《新中国成立70年来的台州巨变》,凤凰网浙江综合,2019年9月23日,http://zj.ifeng.com/a/20190923/7729562_0.shtml.。改革开放以来,台州重新崛起,跻身全国沿海发达地区行列,从发展的边缘区域重回重心区域。

总之,从鸦片战争之后的近代到当下,台州赶上了世界经济从内陆时代走向海洋时代的快车,从元明清时代全国发展的后进区域再次跻身先进区域,实现了南宋之后区域发展的再次辉煌,可谓伟大复兴。《周易·乾卦》在“上九,亢龙有悔”之后,云“用九,见群龙无首,吉”,意思是乾卦六爻均为阳爻,而六阳皆变,皆由阳刚变为阴柔,所以取群龙都不以首领自居之象,简言之,越是刚健,越有地位,越要谦逊,如此则大吉大利[24]。其意蕴可以概括为“‘用九’则吉”,可以借来指称台州从近代到当下的重新崛起,也正好接续元明清时代的“亢龙有悔”。