《捣练图》的诗画语境及其泛化

2021-04-13张徵羽

◇ 张徵羽

古代中国书画在发展的过程当中自发地形成了一套归类的系统:山水、花鸟、人物等等。每一种分类之下还有许多细分。有的绘画在长期的发展中演变出了固定的图像模式,以“捣练”为例,中央美术学院副教授黄小峰认为,“不论是石刻、画像砖还是卷轴画,在表现捣练女子的时候,姿态、角度都颇有几分相似”。“更有可能的是 捣练’很早就成为一种固定的图像模式,是为人所熟知的表现方式,只要一看到这种姿态的女子,大家便都明白是表现捣练。”〔1〕同时受到“诗画同源”的思想方法影响,大多数图画都能够从诗歌意象中寻找图像的解读。在这样的背景下,对于图像的研究往往在于采用一套类似的办法来类比探究,而忽略图像本身所处的历史语境之变化。

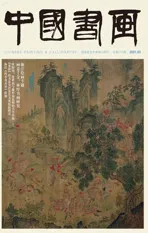

以《天水摹张萱捣练图》为例,这件作品通常又被简单地称为《捣练图》(图1),现藏于波士顿美术馆。在藏品上可见隔水细花皇绫题有金章宗题签的“天水摹张萱捣练图”八字,因而通常被看作是宋徽宗或是宋徽宗时期的宫廷画家所临摹的张萱所作《捣练图》。中分押金章宗“明昌七玺”。在北宋,由于宋徽宗赵佶推崇精细、准确的写实手法和富丽华贵的绘画风格,对先人在这方面的造诣倍加青睐,尤其是对于张萱、周昉一改吴道子风格而专尚精工富丽的人物画风更加推崇。在这种情况下,赵佶要求翰林图画院的画师精心摹写,不仅仅作为原作的副本流传后世,更标志着皇家对某种画风的审美取向。

《天水摹张萱捣练图》在基本保留了唐画人物的特点和风貌的同时,又不可避免地受到宋朝时代风格的影响。因此,《捣练图》作为一件宋人摹唐的作品,既是“唐画”又是“宋画”。对于《捣练图》的解读更不可脱离其变化着的历史语境。

一、捣练图与捣衣诗

唐代的《捣练图》原本已经不存,但我们仍可以从摹本当中窥见其面貌。虽然捣练作为古代就已经产生的一种生产劳动题材,早已被广泛地运用在各种绘画当中,在《天水摹张萱捣练图》出现之前,已经有数幅绘画表现了捣练这一典型的生活场景,但都不可避免地生发或者来源于捣练诗的意象。如果从“诗画同源”的视角去理解这里的捣练画面,便不能避开对于捣练诗的解读。但在解读图画时,如果从类比“捣练图”这一图画类型的角度出发,对于《天水摹张萱捣练图》的解读显然会出现明显的矛盾和困难:

图1 [唐]张萱 捣练图卷(宋摹) 37cm×145.3cm 绢本设色 美国波士顿美术馆藏

捣练诗以西汉班婕妤的《捣素赋》为开端,现存最早的捣衣诗是晋曹毗的《夜听捣衣诗》诗中“纤手迭轻素,郎杵扣鸣砧”一句,前后用纤手和郎杵进行对比,强调情感之浓烈。总体来说,捣衣诗在主题的表达上更加关注人民疾苦,通过对平民百姓生活忧乐的关怀和描述,反应更加深刻的历史背景。比起描绘和表现当时人物生活场景,更应当归属于思妇怀念远方征戍男子的题材。捣衣诗更贴近现实主义诗歌体裁用艺术去描绘真实的生活。伴随着后世府兵制度的兴起和发展,捣衣诗这一题材在六朝兴起,唐朝兴盛。在六朝、唐、宋时期更是成为诗歌艺术中非常重要的题材,被称为捣衣诗。由于府兵制的弊端和边境战争对人民生活的影响,捣衣诗的内容常常是在细微之处描绘出一幅完整的社会生活图景。题材常是在当时的兵制和赋税制情况下,表现男性离家戍守边关、女性在家为其准备寒衣。意图通过女性捣练这样一个细小的生活场景,去捕捉闺妇对征夫的思念之情。因此,我们可以简单地说,捣练诗的写作,往往是出于对现实、战争之残酷的某种讽刺,而非出于描绘当时人民劳动生活的目的。

但如果将这种思路运用到宋代牟益所作、清高士奇藏的另一幅著名的《捣练图》(图2),显然十分适合:牟益描绘南朝诗人谢惠连的捣衣诗及怀念征夫之诗意。画中庭院秋深,高槐叶落,景象凄凉,三十二位妇女捣练、裁衣、缝衣之劳动情景生动有致,图后自跋云:“作于嘉熙庚子。”显然这幅作品是依据谢惠连捣衣诗的情景所作,是可以从诗歌中寻找支撑的捣衣题材。谢惠连捣衣诗原诗如下:“衡纪无淹度,晷运倏如催。白露滋园菊,秋风落庭槐。肃肃莎鸡羽,烈烈寒螀啼。夕阴结空幕,宵月皓中闺。美人戒裳服,端饰相招携。簪玉出北房,鸣金步南阶。栏高砧响发,楹长杵声哀。微芳起两袖,轻汗染双题。纨素既已成,君子行未归。裁用笥中刀,缝为万里衣。盈箧自余手,幽缄候君开。腰带准畴昔,不知今是非。”

清代高士奇《江村销夏录》对宋代牟益《捣练图》的描述:“共三十二人,各具凄凉怨慕之意,画中有诗良不诬也。”〔2〕在卷后的跋文当中,还有一段关于“画中有诗”的论述:“兼诗有唐王右丞,能诗善画。东坡谓其诗中有画,画中有诗。然而世不多见,惟辋川图、阳关图有之。千百年来士大夫学诗画者,多仿其意 特描写形容以为工者,真所谓画中有诗者也。使小谢复生而见之,必赏其能,为之传神云。”同时收录有“司马公右集句一首”最后一段中写道:“佳人何事捣寒衣,和泪裁缝欲寄谁?”等等这些都印证了这幅图画确实表现出了诗歌当中所具有的表达女子的哀怨,透露出对战事的讽刺。可见在这幅绘画当中去考虑诗歌和捣衣意象的影响是十分合理的。

二、《天水摹张萱捣练图》与捣衣诗意象的背离

仅仅从图像的角度来讲,宋代牟益《捣练图》与《天水摹张萱捣练图》这两幅作品确有许多相似之处,从画面来看,首先在主题上都是描述捣练这一劳动场景,人物的布局同样成组分布在画卷的始末,在图画上我们可以看到十分相似的坐姿缝纫和几人一组的捣练活动场景。对于这两幅画的宋代风貌,我们甚至在宋牟益《捣练图》中屏风上的山水画和《天水摹张萱捣练图》宫女的扇面之处都点缀着具有人文画色彩的小幅山水画。这些相似性似乎是这两幅画在主体的表现上属于同一类型。

但是,我们可以明显感受到两点矛盾:一、《捣练图》作为皇家授意下的宫廷绘画,表达对于统治者的不满和讽刺显然不合适,也不合理。二、《捣练图》当中仕女们并非明显展现出“为征夫捣衣”的意图,因而在此处类比捣衣诗的意象来解读《捣练图》也是不合理的。因此我们必须考虑到《天水摹张萱捣练图》自身的历史语境,选择合适的研究视角,既不能单纯地从诗歌当中寻找材料,也不能一味地在过去的绘画图像之中寻找证据。此时可以从《天水摹张萱捣练图》本身所具有的几重要素 捣练题材、劳动画面、仕女画、宫廷绘画、人物画等入手进行合理分析。

有许多学者从劳动描绘这一角度出发,考证的张萱所作《捣练图》应是表现唐宫贵妇的生活场景,认为该图像表现出了唐代宫廷贵妇日常的休息。绘画中的成年女子各个施粉黛,妆容秀丽,身着精致华贵的绮罗,可见她们的身份不是宫中的普通婢女。而从画面的整体气氛来看,这是一个充满快乐情绪、具有生活气息的劳动场景。但是也有学者认为画面表现出当时宫廷中底层的宫女令人同情的劳动画面,如余辉在《中国书画名家精品大典》中讲道:“图中的妇女们默默不语,陷入了沉重、单调的劳作之中。唯有不明人事的幼童钻在练下嬉戏。比她年纪稍大的女孩已经开始了她的劳作生涯。她执扇扇火,灼热的火焰熏烤得她不得不扭转其稚嫩的面庞 暗示了宫中劳动妇女一生的凄苦命运。表达了作者的同情。”〔3〕此处对于《捣练图》解读依然不能脱离其人物画的语境特点,不能脱开人物画的社会历史环境去表现单独的人物画面。

我们可以从《全唐诗》中一窥当时艺术家对于劳动人民形象的塑造,尤其是对于劳动妇女的表述,主要有以下几种主题:采莲诗和采莲女、采桑活动和采桑女和唐诗当中的农妇形象。在采莲诗当中的主题大致分为两种:一是描绘江南地区的水乡风光,采莲女的生活情态和相思离别之情。二是表现江南的女性对于美好爱情的追求。而作为农事活动的采桑和采桑女在唐代早期表现出一种艳情的主题,而到了唐后期,采桑女和织妇等的主题刻画则着重表现苛刻的赋税对于采桑女所代表的劳动女性带来的巨大的压力,表现不合理的政治对人民带来的压力。而唐诗中的农妇形象即以衣衫褴褛、农耕、负薪等来表现战争苛捐杂税给人民带来的痛苦。由诗歌中塑造人物等的特点,我们可以窥见艺术家很少会特意塑造出简单的人物形象,而是需要借助一定的情景来表现出某种深刻的主题,表达对于某种事物的颂扬或是批判。

三、唐宋历史背景下的捣练图

张萱是唐代杰出的人物画家。张萱的出现不是偶然的,是唐代社会高度文明和唐代文化充分发展的必然结果。唐代特别是盛唐时期的艺术家们,充足地吮吸了都城里丰富、精深的文化养分,生活在稳定的社会环境当中。张萱的艺术活动主要集中于开元、天宝年间(731 755)。从图像的角度来看,张萱《捣练图》总的来说还是以反映唐代仕女生活和审美取向为主,同时也从侧面反映出来宫廷画家所肩负的传播主流文化的使命,即传播主流的审美和图画中特定的政治语言。张萱作为唐代的宫廷画家,其绘画创作不可避免地出于某种政治目的的考量。同时,人物画的社会性属性是人物绘画的重要特征,其社会性价值与艺术性价值是人物画创作的双重内涵。张萱的艺术作品表现宫廷生活,这是他的宫廷生活所决定的,当然其中也包括皇室的命意。因而从宫廷绘画的角度和我国古代生活绘画的角度,提及张萱为了表现人民劳动场景而绘画这一理由并不显得那么充分,进而我们可以理解张萱作为宫廷画家的绘画活动传达出更多的应当是某种意义上的政治意图。

在中国古代,捣练作为传统丝绸工艺的一道重要的工序,是日常劳作的常见景象,是社会各阶层人民日常生活中必要的劳动获得。这一活动也与丝绸生产活动紧密相关。唐宋时期,丝绸生产到达鼎盛,唐代长安设置织染署、内八作和掖庭局。织染属下设二十五个作坊,分别进行专业生产。其中专门染练的作坊就有六个,可以想见当时的丝绸生产活动对于唐代的意义之重大。

盛唐时期文化风气开放,这一时期的军事上我们看到唐代开元天宝年间战争大多数是大唐为了恢复对于西域的领导权、保卫和巩固经营西域的成果,也有反击外族对边境以及内地的进扰和保卫人民生命财产安全的战争。这一系列可以看作是唐代以来边疆自卫战争的继续。这些正义的保卫战争对于提振民族凝聚力和民族精神起到了十分重要的作用,使得这一时期涌现出了大量表现了“爱国思想”和“英雄气概”的诗篇,开元天宝年间的大唐充满了昂扬向上的高度自信和民族精神振奋。这一时期,沙漠丝绸之路被彻底打通,草原丝绸之路和西南丝绸之路也在这一时期开通,大唐气象十分磅礴,展现出前所未有的开放和繁荣。

同时,金代元好问在《张萱四景宫女画记》当中提到张萱所作另一幅含有“捣练”题材的作品,二者在故事情节和画面表现上能够对照出惊人的一致性。金代元好问的原文如下:“一大桐树,下有井,井有银床。树下落叶四五。一内人,冠髻,着淡黄半臂,金红衣,青花绫裙,坐方床;床加褥而无裙。一捣练杵,倚床下,一女使,植杵立床前,一女使对立捣练;练有花,今之文绫也。《画谱》谓萱取 金井梧桐秋叶黄’之句为图。名《长门怨》者,殆谓此耶?芭蕉叶微变,不为无意。树下一内人,花锦冠,绿背搭,红绣为裙,坐方床。缯平锦满箱,一女使展红缬托量之。此下秋芙蓉满丛,湖石旁,一女童持扇炽炭,备熨帛之用。三内人坐大方床:一戴花冠,正面九分,红绣窄衣,蓝半臂,桃花裙,双红带下垂,尤显然;一膝跋床角,以就缝衣之便。一桃花锦窄衣,绿绣襜,裁绣段。二女使挣素绮;女使及一内人平熨之;一女童,白锦衣,低首熨帛之下,以为戏。中二人,双绶带,胸腹间系之,亦有不与裙齐者。此上为一幅。”〔4〕

在元好问的描述中我们可以想见在这幅画中绘制了大量的背景:芭蕉、桐树和水井。包括以“金井梧桐秋叶黄”之句渲染出深秋的景色。在这幅绘画中,作者通过景物的渲染着力描绘了宫中下层女性的劳作生活,借助外部景色烘托出了画面主体人物的心境。而这幅画作的四季中人所表现出的特点也是不同的。此处的“景”与“人”之间的关系可以推测出是张萱本人巧妙的构思,力图使得同样的人物处在不同的环境下表现不同的主题。而在《天水摹张萱捣练图》中并不见背景,使得画面强烈的情感传达转变为一种图像的叙述和宣传,因而与《四景宫女》相对比,此处的场景便不应当理解为表现对底层劳动者的同情和怜悯。

在黄小峰教授的文章《四季的故事:〈捣练图〉与〈虢国夫人游春图〉再思》中提到,“就衣服的制作步骤而言,丝帛制作好之后,先是捣练,然后把捣好的素练熨烫平整,最后裁剪,缝制衣服”。但是在画面上的“缝衣”场景安插在“捣练”和熨帛之间,打乱了原本的工序,使得《捣练图》在制作的步骤和时间先后上显得并不是十分连贯,据此视角考证认为《天水摹张萱捣练图》的年代并非在盛唐〔5〕。但如果换一种角度来观看其作为“卷轴画”的特点,要使整个故事合理呈现,读图的顺序就应该是从左到右,再从右到左,最后在画面中间结束。这种画面构图方式在敦煌石窟本生故事画中以睒子本生图(北周第301窟)和九色鹿本生(北魏第257窟)为典型。这两个故事与“捣练”故事相较都更为完整而复杂,发端由横向构图的两端开始,两条线索相向而行,在画面中间迎来高潮(结局)。这是典型的“组合画式”,可视性比较强,在观看时视点会首先落在最富有感染力的地方,也正是画面中心所在。东南大学副教授于向东认为,古代印度、中亚等地的石窟变相中连环画式并不多见,单幅画式、组合画式则是最常见的表现形式。假设当时的卷轴画受到了敦煌绘画的影响,那么绘画的布局并非按照卷轴展开的顺序来进行。同样,也有学者认为这几组宫女的布局与劳动的顺序并没有直接的关系,而是按照画卷展开的顺序,画面的三个部分分别对应了丝绸三大独特的品质,展现了高度的艺术自信。

图2 [南宋]牟益 捣衣图卷(局部) 27.1cm×266.4cm 纸本墨笔 嘉熙四年(1240) 台北故宫博物院藏

那么,结合《捣练图》原本的卷轴画特性、宫廷绘画的特点和《全唐诗》当中反映出的特点来看,图画表现出的应该是一幅别开生面的场景,作为一种政治的宣传,即通过表现宫廷仕女的生活场景,展现出盛唐的风貌和宣扬盛唐的国威。

同时,《捣练图》本身是一件宋人摹唐的画作,在其中表现出的意境又已经随着历史语境的改变而发生了改变,从文物的角度去观察,此处的《天水摹张萱捣练图》在另一种维度上展示了唐代和宋代绘画奇妙的联系。

根据辽宁省博物馆和波士顿美术馆公布的数据,《虢国夫人游春图》的画心部分纵高51.8厘米,横长148厘米。《捣练图》的画心部分纵高37厘米,横长147厘米。两幅画在长度上也基本一致。同时,图画中的人物大小、女性的脸庞的大小也几乎相差无几,如果不是张萱在绘画刻意绘制了两幅十分近似的图画,便是宋代的摹写者有意为之,而并非出于巧合。很有可能是宋代宫廷画家将绘画修改成为同样大小的尺寸。在这个过程中确实经过宋代画师的删改增补。

那么我们看到的对于画面的经营位置等,就转变为了宋代宫廷绘画的审美取向。但不可否认的是《天水摹张萱捣练图》在宋代的摹写同样起到了宣传皇家审美的作用,隐含着某种意义上的政治说教的意味。

宋神宗时期,再次采取积极有为的外交政策。宋哲宗登基后,高太后垂帘时期对外政策回归保守,历史上称为“元祐更化”。九年后,哲宗亲政,历史进入了“绍圣绍述”时期。宋朝尤以西夏采取强硬的措施在一定程度上使宋朝扭转了在宋夏战中的被动地位。宋徽宗崇宁之后实行“绍述政策”。宋徽宗时期的基本外交政策是秉承宋神宗时期的政策倾向。宋徽宗希望能够完成神宗皇帝的“熙河开边”等未竟的事业和祖宗对于收复“幽云一带”的夙愿。宋徽宗时代的外交政策都是围绕着这个出发点而进行的。宋徽宗的“绍述政治”在外交上主要表现为开边活动,开边的区域主要包括西北和幽云开边。其目的主要就是征服边外部地区,进一步扩大直接统治的范围,扭转长期以来被动防守,便是烦扰的局面。在这一既是开疆拓土,又渴望宋代的辉煌的语境之下,与《捣练图》所处的时代又具有了类似的历史语境。在这样的条件下,《捣练图》是否有具有了更新的时代含义?还需回归历史的语境再深入地了解。原本具有特定内涵的诗题或画题,随着时代的变迁,原有的内涵被逐渐淡化,甚至丢失或改变,而形式自身得以保存,成为后人寄寓新意的媒介。因此,对于历史图画的研究,应该在充分肯定它作为美术史体系内研究方法的同时,注重回归图像所处的历史语境,选择合适的解读角度来理解绘画。