西夏文佛经款题中所冠帝、后尊号与西夏政制建构

2021-03-28张映晖

张映晖

(成都大学 文学与新闻传播学院,四川 成都610106)

一、西夏文佛经款题中的帝、后尊号及其特征

存世西夏文佛经题记中,往往有冠以皇帝和皇太后“尊号”的款题。款题属于佛经题记的一部分,描述的内容是译经者或校经者。与同时期中原佛经题记结构以及款题进行比较后发现,西夏的款题形式具有独特性。从西夏文佛经款题的内容来看,西夏的皇帝和皇太后参与了佛经的翻译和校对,也有“布施”佛经的情况,这在落款的内容上体现为“御译”和“御校”,在佛经题记中体现为“谨施”。例如,西夏文《大宝积经》题记落款为:

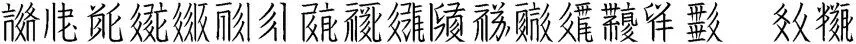

天生圆能禄番祐圣式法正国皇太后梁氏 御译

就德主世增福正民大明皇帝嵬名 御译[1](233)

又例如,俄罗斯科学院东方文献研究所藏инв.№150写本《佛说长阿含经》卷二十的卷首写有:

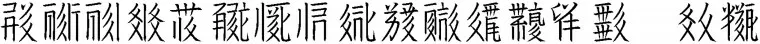

智胜广禄治民集礼盛德皇太后梁氏 御译

神功胜禄化德治民仁净皇帝嵬名 御译

奉天显道耀武宣文神谋睿智制义去邪惇睦懿恭皇帝嵬名 御校[2](2)

从汉文本佛经的款题内容看,在同时期的宋朝国境内,并不存在皇帝或皇太后亲自译校佛经的情况。宋朝皇帝命僧人翻刻佛经的时候,只列出大宋年号、具体时间、“奉敕雕造”等信息,不列皇帝尊号。例如,《开宝藏》的《大般若波罗蜜多经》卷二百六落款为:“大宋开宝五年(972年)壬申岁奉敕雕造”,《妙法莲华经》卷七落款为:“大宋开宝四年辛未岁奉敕雕造”[3]。但这并不意味着当时的大宋皇帝在政治实践中不使用尊号。《宋史·太祖本纪》记载,乾德元年(963年)到开宝七年(974年),宋太祖应允过一次尊号,“应天广运仁圣文武至德皇帝”[4](15)。可以说,“奉敕雕造”与“御译”“御校”存在很大差别。虽然说,在西夏皇帝那里,用“尊号”“御”等专属词汇来强调自身地位的尊贵,但是“奉敕”传递出的信息是皇帝身居尊位,并不亲自参与佛经的译校工作。这些内容似乎表明,在同时期的中原皇帝那里,世俗政务与佛教事务的区别是很明确的。

结合相应的佛经序言或题记内容可以发现,款题中的“尊号”不仅仅代表西夏皇帝地位的尊贵,也是西夏皇帝虔诚崇佛的体现。佛经款题是佛经序言或题记的一部分,序言或题记的内容反映西夏皇帝和皇太后译经、校经以及布施经书的目的。西夏佛经序跋的“形式相当于后世所说的‘序’、‘跋’……‘题记’几种”[5](18)。佛经题记的内容包括译经时间、译经地点、译经者、赞助者以及翻译校刻的缘由等[6](1)。在中国古代的文体中,“序”和“跋”性质相近,其内容在于说明“典籍之所以作”[7](378~381)。从佛经序言内容分析,在西夏皇帝和皇太后看来,译校佛经是“御事”[5](141),是一项神圣的工作,关乎皇帝自身功德的积累,也是邦国内部的重大事宜。例如,夏崇宗乾顺天祐民安五年(1094年)的《大乘无量寿经序》,乾顺在梳理了梵文佛经的来源以后,明确翻译佛经的目的,“外观慈悲利生,倍增筹算,内思真悟法体,愿证本觉,依六波罗蜜,发四大宏愿,乃译番文”[5](16)。在《大白高国新译三藏圣教序》中也有类似的描述,夏桓宗认为,西夏开国君主曾发起过译经活动,但是由于之前的国师在主持译经的过程中“没有数量丰富的法本”,因此“未成御事,功德不具”[5](141~142)。总体来看,西夏皇帝和皇太后撰写的佛经题记内容大致包括三个部分:佛法本质与意义、皇帝和皇太后自身体悟、通过“御译”和“谨施”等方式发愿[5](100,39,7,19),希望自己的祖先能够“恒游极乐”,臣民能够得利,“天下太平”[5](25,39,86)。

西夏佛经款题中的“尊号”不单纯是政治意义上的名号,可能还蕴含着佛教意义上的“觉悟”,这种“觉悟”与“御译”和“谨施”等实践活动不可分开。或者说,皇帝、皇太后在“证悟”到佛法以后,通过翻译和普施佛经的方式使其他人“觉悟”。这一点可以从夏惠宗秉常撰写的《慈悲道场忏法序》中看到:“朕见诸民,因贪嗔痴,生诸境欲……虽谓现时乐此,不修善德,不知自欺后世。朕今怜念,慈悯有情故,乃开道场,延僧传译众经。”[5](2)又例如,在《圣观自在大悲心总持并胜相顶尊总持后序愿文》一文中,夏仁宗深信诵持《大悲心咒》和《胜相顶尊》的“功效”:“若此功效极多。朕睹兹胜因,故发诚愿,请工镂印,普施番汉一万五千卷。……如此敬信,诚愿善根,聊陈一二,未可具言”[5](25)。几乎同一时期的中原皇帝在撰写佛经题记时,佛教仅仅是一种学说,翻译佛经是一项重要的政治事务。虽然说,使得“含灵悟而蒙福”以及祖先“超升三界”是译校佛经的目的之一,但是大德高僧才是弘扬佛法的主角。例如,武则天在《大周新翻三藏圣教序》中说:

朕幼崇释教,夙暮皈依,思欲运六道于慈舟,迥超苦海,驱四生于彼岸……更译三藏所言……三藏法师义净等,并淄俗之纲维,绀纺之龙象,德包初地,道轥弥天,光我绍隆之基,更峻主持之业。[6](310)

从李隆基为《金刚经》所作《御注并序》中也可以看到,御注乃“顺乎来请”,对于佛经和佛教的本质,他给出了一种类似于现代哲学意义上的解释[8](175)。同样的情况也出现在宋太宗所作的《大宋新译三藏圣教序》中,他在梳理了佛教和翻译佛经的历史及功能以后,赞扬翻译佛经的天息灾等西域法师,最后自谦道:“朕惭非博学,释典微闲,岂堪序文,以示来者。……将微蠡量海,未能穷尽于深渊者哉”[6](469~470)。

通过上述比较可以发现,相对于中原的译校佛经实践,西夏皇帝与皇太后的“御译”“御校”以及“谨施”拉近了佛教与政治的距离,甚至可以说,佛教与政治之间不存在明显界限,在这种意义上,西夏的皇帝或皇太后肩负着佛教的教化使命,这可能与其成为统治者的愿望形成一定的冲突。如果款题中冠以各种“尊号”明确的是“亲亲”“尊尊”的政治伦理,那么佛经题记中的内容显然挑战了“尊号”原本的政治形式。笔者以为,对这种现象的解释需要结合西夏的政制建构和历史事实。

二、西夏文佛经款题中的帝、后尊号与西夏儒家政制

西夏的皇帝和皇太后采用“尊号”的行为模仿了宋朝和辽朝,也可能是继承唐朝礼制的结果。从制度的本源分析,“尊号”是社会尊卑事实的一种形式,它与“亲亲”观念紧密相关。中国政治史上,为皇帝上“尊号”始于唐高宗时期[9](125),是臣下奏请一些美好的文辞对皇帝或皇太后的道德和能力进行称赞,在政治实践中,“尊号”制度强化了至高无上的地位[10](227)。对于西夏社会来说,为皇帝上“尊号”是皇帝地位制度化的一种重要手段,也是西夏政制儒家化的一种体现。这种制度形式与西夏本土固有的习俗相悖。从史料中可以发现,西夏统治者称帝以前,西夏人没有自己的文字,风俗习惯与中原迥然不同,例如,“俗尚武”“重复仇”“不耕稼”“妻庶母”“老而死,子孙不哭”等[11](6214)。五代以来,党项贵族十分“钦慕”中原的文物制度。宋代学者富弼曾评价道:

拓跋自得灵、夏以西,其间所生豪英皆为其用;得“中国”土地,役“中国”人力,称“中国”位号,仿“中国”官属,任“中国”贤才,读“中国”书籍,用“中国”车服,行“中国”法令。[12](3641)

从李元昊给宋仁宗上表的内容可以看到,他创制了小蕃文字,“备礼乐器具”,“建为万乘之邦家”,称“世祖始文本武兴法建礼仁孝皇帝”[4](13995~13996)。李元昊的“尊号”建立在他所谓的“礼”之上。

事实上,“尊尊”与“亲亲”紧密相关,“尊号”形式需要“亲亲”的关系来维持。这在元昊称帝以后的西夏王国中体现得并不明显。例如,在政权交接层面,“尊尊亲亲”的政治逻辑遭遇挑战。元昊之时,欲实行嫡长子继承制,封皇后野利氏之子为皇太子,皇太子宁令哥弑父,国中无成年皇子,他没有考虑年仅周岁的谅祚,而是立遗嘱传位给其从弟,这遵循了党项族的政治惯例——贵族选举制。对此,没藏讹庞认为:“夏自祖考以来,父死子继,国人乃服”[12](3902)。虽然说,“父死子继”使政权交接得以顺利进行,但是也能够觉察出“尊尊”“亲亲”观念在西夏具有不稳定性。

在儒家政制中,君臣意义上的尊卑与父子之间的忠孝具有同构性,西夏统治者在称帝以后很注重这种政制形式。已发掘的材料显示,儒家的忠孝观念应该是西夏官员升迁过程中的重要考量。例如,俄藏黑水城文献中一件名为“乾定申年黑水守将告谍”的西夏文书,讲述的是一名黑水城守将想要调任家乡附近,为了获得上司的同意,他提出如下理由:

仁勇曩者历经科举学途,远方鸣沙家主人也……与七十七岁老母同居同财,今母实年老病重,与妻眷儿女一并留居家舍……故反复申请迁转,乞遣至老母住处附近。[13](103)

仁勇想调动工作,但他在黑水城的任期还没到迁转规定的三年,因此他写禀帖希望说服宰相[14]。笔者以为,仁勇意在通过孝的品质来打动上司,他提到的“与七十七岁老母同居同财”正是唐宋统治者所提倡的“别籍异财之禁”,这是孝的经济前提。此外,他称呼宰相为“宰相大人父母”,这是“尊长”与“孝亲”的结合。“自来黑水城……夙夜匪解,奉职衙门。守城军粮、兵器及炮……原未足……以特为全备。有自黑水至肃州边界瞭望传告烽堠,亦监造完备”,与此同时,他还提出由“讹张力铁补之”[13](103)。这些措辞表明,仁勇忠诚职守,忠心耿耿。仁勇尝试通过合法的理由来获准迁转,这也能够说明忠孝是西夏政制建构的重要方面[15](609),是维护西夏尊卑观念的重要形式。

上述事例发生在西夏乾定年间(1224年左右),在这之前,西夏皇帝对于儒术的重视在夏仁宗时期达到顶峰,但是这一时期的西夏境内存在反儒的插曲。夏仁宗在位期间,重孔子之学,模仿中原礼仪制度,吸纳汉族士人参政。《宋史·夏国传》记载:

仁孝建学校于国中,立小学于禁中,亲为训导;重大汉太学,亲释奠,弟子员赐予有差;尊孔子为文宣帝;策举人,始立唱名法;复建内学,选名儒主之。增修律成,赐名鼎新;立翰林学士院,以焦景颜、王佥等为学士,俾修实录。[4](14025)

夏仁宗的父亲夏崇宗为获得唐太宗的“护佑”,曾以“贞观”作为自己的年号[16](204)。其实,西夏真正的儒家政治始于12世纪初,即夏崇宗贞观元年(1101年)“始立国学”[17](305),在这之前,西夏的统治集团中存在“蕃汉礼仪之争”、“军事官僚抑制皇权”、“强势的部落贵族权力”等现象[4](13994,14001~14008)。严格来讲,从贞观元年到夏仁宗去世,西夏推行儒家学说。整体来看,从李元昊称帝到蒙古灭夏,西夏尊儒、崇儒的时间不到存世的一半。在西夏推行儒家学说的这段时间内,存在军事集团对皇权的威胁,仁得敬的例子颇为典型,是当时西夏内部反儒的重要力量[18](2870)。

三、西夏文佛经款题中帝、后尊号与西夏统治者的佛教名相

如上所述,“尊号”的形式与西夏的现实之间存在较大反差,这种反差使得政治制度脱离于社会现实,西夏统治者尝试通过佛教从精神上调和两者的冲突。在调和矛盾的过程中,西夏皇帝被“装扮”成佛教的“转轮圣王”。然而,目前的史料表明,“转轮圣王”的称号只存在于当时的僧人以及吐蕃、于阗等西域佛教王国君民的意识中[19],西夏皇帝并没有把自己看作“统一须弥四洲”的“转轮王”或“顶轮王”。可以肯定的是,随着佛教在西夏的盛行,“转轮王”作为一种佛教王权观,为西夏的一部分僧俗群体理解世俗王权提供了“主要理论”[20]。西夏社会中,这种观念为皇帝权力提供了政治合法性,并体现在僧人和民众撰写的文学作品中。例如,西夏文宫廷诗歌《严驾西行烧香歌》有“宝身御袭菩萨子,愿令快乐佛父母”,《圣威平夷歌》亦有“国君父母佛菩萨”[21](123~134)。在一些文学作品中,西夏的先祖被描述成“生而知之”的“证悟者”。西夏文《贤智集》首篇《劝亲修善辩》云:“天降名君,诞时喷发火焰。国主圣王,生而满室雷霆。婴儿有齿,闻者自然惊奇。”[22]文中形容的“生而有齿”[4](13986)的名君正是西夏国的开创者李继迁。西夏文史诗《夏圣根赞歌》谈及李继迁“生而有齿”,是“十种吉祥聚集”的文殊菩萨[19]。仁宗时期的高僧拶也阿难捺在《入中论颂注疏》藏译本中谈到,西夏法王世系延续不断[19]。拶也阿难捺和创作《贤智集》的鲜卑宝源都是仁宗时期的高僧,二人在谈及西夏先祖的事迹时,附会佛教故事,赞扬西夏先祖的觉悟,认定李继迁是“证悟者”的化身。

西夏在采用中原“尊号”制度时掺入了佛教的因素。佛经款题“尊号”的用词方面体现得最为明显,西夏皇帝和皇太后的“尊号”采借了佛教词汇。例如,秉常的尊号“”,其中“”(德就)可能是佛教用语“”(德本成就)的略称。《大宝积经》卷九中有“……(……德本成就,故则是佛道)”[23](137)。乾顺的尊号“”(神功胜禄化德治民仁净皇帝),其中“”(禄),《文海》:“”,译为“禄者福禄也,依所修前因好恶业报之谓”[24](58),西夏人将“”看作佛教意义的语词。又例如,乾顺的尊号中“”(净)就是“不染”,“自心归依净,一切尘劳妄念,虽在自性,自性不染著,名众中尊”[25](46~47)。

儒家理论体系中,一般不会采用“就”来修饰“德”,也不会采用“净”修饰“仁”。夏仁孝的“尊号”为“奉天显道耀武宣文神谋睿智制义去邪惇睦懿恭皇帝”,其中“奉天显道”能够与中原皇帝“尊号”找到大体上对应的词语,例如,唐玄宗天宝十二载(753年)“上尊号开元天地大宝圣文神武孝德证道皇帝”[26](227),宋仁宗明道二年(1033年)“上尊号曰睿圣文武体天法道仁明孝德皇帝”[4](195)。但是,夏仁宗“尊号”中的“”(去邪)一词颇为独特,可能来自佛教。从《坛经》中可以看到,“自心归依觉,邪迷不生”,惠能说:“佛者,觉也,法者,正也,僧者,净也”,可以认为“去邪”即“正”的意思[25](46~47)。与中原皇帝“尊号”进行对照,除了武则天使用“金轮圣神”以外[20],佛教术语很少体现在皇帝“尊号”上。虽然说,这可能与唐武宗以后的排佛运动有关,但是后来宋代的统治者也重视佛教的发展[27](209~215)。

西夏佛经款题的“尊号”形式和内容表明,西夏皇帝和皇太后的身份介于“尊贵”和“觉悟”之间。这影响了部分西夏人的人生观,“成佛证道”成为士人修行的目的。夏仁宗时期的骨勒茂才编制了一本夏汉字典——《番汉合时掌中珠》。骨勒茂才在选用词语及语词排序方面似乎在描述一位士人的修行。他认为,君子在坚持原则的同时也要“处事灵活,能圆能方”。他还强调,世人往往“烦恼缠缚,争名趋利,忘本,起贪嗔痴”,应该“远离三途,四向四果,资粮加行,修行观心”,最终“得达圣道”。《番汉合时掌中珠》所提出的立身准则是:“仁义忠信及孝道”,最终“成佛证道”[28]。西夏后期《宫廷诗集》中收录了一首《劝世歌》,大意是:“三界四天上下,分有十八地层。……尊者大人,汝从此夜寐观德念,夙兴转而未见行仁义。汝往上天世界时,何由侍奉佛腹心”[29]。可见,“行仁义”只是手段,“成佛证道”是目标,这可能代表了当时部分西夏士人的看法。

四、西夏文佛经款题中的帝、后尊号及其政治功用

西夏在采用“尊号”形式后,在与辽、宋、金的交往中,面临“名不正”的处境。《宋史·夏国传》提到,西夏“礼乐杂用唐宋”[4](14028)。从制度产生的本源讲,“尊号”可能源于唐朝[4](2639)。按照《旧唐书》《新唐书》《宋史》相关记述,皇帝、皇太后“尊号”的产生伴随着祭祀之礼,群臣多次上“尊号”,皇帝“弗许”或“许之”。例如,唐长寿三年(694年)“上加尊号为越古金轮圣神皇帝”[26](123),唐文明元年(684年)“皇帝率群臣上尊号于武成殿”,垂拱四年(688年)五月乙亥“加尊号为圣母神皇”[11](82,87),唐先天二年(713年)“上加尊号为开元神武皇帝”[26](1711),宋建炎三年(1129年)“尊帝为睿圣仁孝皇帝”[4](462)。虽然不能否定皇帝的“尊号”是臣下奉上的,但是这些称号可能需要得到宋、辽、金的承认,甚至可以说,西夏的皇帝是由其他皇帝“册封”的。例如,宋宝元二年(1039年),李元昊上表大宋皇帝,表明自己是“始文本武兴法建礼仁孝皇帝”,并且希望宋仁宗能够成人之美,许以“西郊之地,册为南面之君”,这让宋仁宗很反感,下诏削夺了李元昊的官爵[4](13995~13996)。又例如,宋庆历三年(1043年),李元昊遣使,请求大宋皇帝许可其使用“男邦泥定国兀卒”,原话是:“男邦泥定国兀卒上书父大宋皇帝”,“兀卒”可看作“可汗号”,大宋皇帝“不可许”,“许册封为夏国主”[4](13998)。由此看出,西夏皇帝的“尊号”仅仅在国内有实质意义,在宋、辽、金的统治者看来,西夏皇帝只是一位管理番邦的地方官。例如,《金史》记载:“辽人以公主下嫁李氏(西夏国君),世修朝贡不绝”[18](2865),这种政治上的宗藩关系在金朝那里也存在[18](2866)。

西夏佛经款题中的皇帝、皇太后所冠“尊号”仅仅是一种政治符号,并非西夏国内外“尊卑事实”的体现。在对外关系中,西夏向宋、辽、金称臣。在邦国内部,上层社会的很多情形与儒家观念相悖,例如,太子宁令哥刺杀皇帝、夏惠宗时期臣子和皇帝对抗、汉礼和蕃礼之争等等。总体上看,蒙古人入侵西夏以前,在夏崇宗和夏仁宗期间,儒学得到重视,“皇帝努力向国内各部落贵族首领灌输儒家思想,但是,后者对于朝廷的忠诚主要是通过君主和大氏族之间的妥协契约来维系”[16](203)。同一时期,佛教也得到西夏国君的大力扶植,“乾顺天祐民安四年(1093年),皇帝、皇太后发愿,动用了大量人力、物力和财力,重修两周感通塔及寺庙,次年完工后立碑赞庆”[30](114)。现存很多西夏文佛经写明由夏仁宗御译和御校,前面冠以至高无上的称呼,其统治“大体上相当于一种以半神性的佛教统治者为首的文官政体”[16](210)。从儒家正统观来看,佛经款题中冠以“尊号”有些不伦不类,但也许在西夏人眼中佛法尽含其中。从世俗政治的层面来看,“尊号”体现了西夏社会政治意识的复杂性。

西夏文佛经款题中的帝、后“尊号”不仅彰显着统治者的多重身份,也体现出佛教在西夏社会的功能。与隋唐时期中原的一些皇帝类似,西夏皇帝似乎尝试“运用佛教意识形态为自己的统治辩护”[20]。统治者以尊贵的身份亲自译校佛经,对于佛教文化在西夏社会的推广起了重要作用,在一定程度上加深了西夏各部落的团结。同时,佛教“使原来党项人信仰的多神降于次要地位,这与西夏皇帝使各部落首领降为从属地位相适应”[30](25~26)。西夏境内有党项、吐蕃、回鹘、蒙古、契丹、汉等民族,佛教成为多元文化背景中的“公约数”,能够起到文化凝聚的作用。在这一基础上,“尊尊”的观念虽略显空洞,却是西夏统治者称帝的必备因素。

五、结 论

从西夏文佛经款题的形式和内容来看,当冠以“尊号”的皇帝或皇太后参与佛经的翻译、校对和布施后,他们的身份类似于佛教的“转轮王”。不过,这一“对等”体现的仅仅是西夏僧人和部分臣民意识中的皇帝形象,并不能解释西夏皇帝自身尊儒的事实,更不能明确皇帝或皇太后所冠“尊号”的真实内涵。“尊号”制度可看作儒家尊卑观念的具体化,设立的意义在于赞扬皇帝的德行,明确皇帝至高无上的地位。结合佛经题记内容,西夏皇帝和皇太后虔诚信奉佛教,明确自身的“觉悟”,通过各种发愿形式迎合臣民精神需要,助益自身统治的合法性——他们既是一国的尊长,也是佛教意义上的“觉悟者”。对于后者,尊卑色彩淡化,“证得”最高智慧,度祖先和臣民到达“彼岸”是其主要使命,用夏仁宗的原话来说:“惟愿神圣亲祖皇帝,超升三界,乘十地法云……又依此善力,基业泰定,国本隆昌,四境可枕安”[5](31)。这反映出唐末以来诸藩邦统治者复杂的心理特征。交趾、西夏等政权先后模仿中原政制纷纷称帝,同时他们认为“蕃汉各异”,称帝的行为并不构成“僭逆”[12](2949)。在儒家学说看来,在“有道”的时代,天下只有一位至高无上的皇帝,这也是“尊号”制度设立的出发点[31](159)。在中原统治者眼中,藩邦“称帝上尊号”是一种僭越行为,这也是宋朝拒绝李元昊称帝、剥夺其爵位和官职并出兵讨伐的原因之一。从李元昊称帝到蒙古人灭夏,西夏虽“无臣顺(他国)之事实”,但在形式上相继臣服于辽、宋、金。从这种意义上看,其“尊号”名不副实。如果说,在“蕃汉各异”意识的主导下,西夏“尊号”体现的是一种政治文化,而非儒家所谓“尊号”,那么西夏文佛经款题中皇帝和皇太后被冠以的名号也应该是另一种称谓。