西夏后妃的政治参与

2021-03-16刘媛媛

□刘媛媛

西夏自1038 年李元昊称帝至1227 年被蒙古灭亡,后妃及其家族对西夏政治影响颇大,先后有景宗至毅宗时期的野利氏与没藏氏、毅宗至惠宗时期的梁氏、崇宗时期的梁氏、崇宗后妃辽成安公主与曹氏、崇宗后任氏、仁宗后罔氏与罗氏,或干政或辅政。学界对西夏后妃的研究成果主要集中于两方面:一是对西夏后妃干政过程、特点、影响、政治地位的论述,二是对西夏后妃制度、姓氏、宗族的考述①。后妃干政的程度以及后妃干政与西夏社会发展、政治制度之间的内在关联尚有探讨的空间。

一、西夏后妃干政的类型及成员

西夏后妃干政方式分为直接干预和间接参政两种类型。直接干预朝政就是指后妃直接掌握国家大权,处理政事,甚至代替皇帝成为实际上的最高统治者,皇帝只是任其摆布的傀儡。间接参政就是后妃利用身份的便利,通过皇帝或大臣对朝政进行品评,进而参与到朝政中来。

直接干预朝政的后妃包括景宗后没藏氏、毅宗后第一梁氏、惠宗后第二梁氏、仁宗后罗氏。没藏太后和两位梁太后多次向契丹和宋朝派遣使臣,能够决定与周边政权的分界、战和、依附关系。没藏氏“常遣人抚谕党项诸部,国中点集人马,训练无虚日”[1]222,晓谕党项各部加强军事力量。第一梁太后两次囚禁并戕杀皇帝秉常,第二梁太后亲自领兵打仗。仁宗皇后罗氏干政的具体事迹史籍着墨不多,但罗太后能够废立皇帝,在安全篡夺皇位之后也要经罗氏之口上表金朝请求册立,可见金朝也将罗氏视为实际掌权者。

间接参政的后妃主要有野利氏、任氏、罔氏,她们都以不同的方式间接参与了朝政。野利氏为元昊所娶妻之一,生有三子,天授礼法延祚五年(1042)次子宁令哥被立为太子。对于被立原因,《续资治通鉴长编》说“曩霄以貌类己,特爱之,以为太子”[2]3901,《西夏书事》则记载为“元昊素爱宁令哥,因野利氏请立之。时白气如绳,贯日中者再”[1]191。“白气贯日”本质上是一种大气光学现象,古人常以此天象的异常来暗指君主将会受危害之兆。从文本书写视角来分析,将历史文本不视作当时历史的真实记载,而是书写者主观意识的体现。吴广成将立太子之事转嫁到野利氏口中,并描写为“白气贯日”,如此行文反映了吴广成对元昊因一己好恶而决定皇位继承以及后妃干预皇位继承问题的贬低。任氏在乾顺卒前两年被纳妃、前一年被立为后,其命运很大程度上都是由其父任得敬所安排。任得敬本宋西安州通判,西夏攻取西安州时投夏,将任氏献与乾顺为妃,之后常常向朝臣行贿,为其女谋求皇后之位。在御史大夫芭里祖任的建言下,乾顺册立任氏为皇后,任氏成为其父阴谋夺权的棋子,“任得敬谋内召,潜令任太后授意朝臣”[1]418。任氏并未完全被其父控制,当任得敬恃权自傲、行多不法时,任氏多次劝诫,并未完全因个人及家族私利而扰乱朝政,对任得敬谋反起了一定抑制作用。罔氏是仁宗的第一位皇后,她聪慧贤能、知书达理,最重要的是她爱行汉礼,这与推行汉学的仁宗不谋而合。人庆元年(1144)六月,仁孝下令在各州县建立学校,又在宫中设立小学,罔后同仁宗亲自前往教导。罔后也会对仁宗进行有益地劝谏。天盛七年(1156)秋,仁宗在行猎时因马匹损足要惩杀治理道路者,侧侍阿华谏言阻止了仁孝。罔后知晓后赐给阿华银币以奖励,也为了羞愧其他缄默的侍从。罔氏对后宫的管理非常严格,对仁孝实行的善政也多多支持,遗言还劝诫仁宗勤治国事、优待大臣。可见罔后富有智慧、倾心汉学、满腹学识,不仅将后宫管理得井井有条,还能对仁宗推行汉学给予帮助,并能对仁宗进行有益地劝谏。中国古代虽然限制女性参政,但女性参政还是不可避免。她们有的不仅没得到时人和史学家的唾弃,反而被立为典范传颂,例如唐太宗的长孙皇后。吴广成也给予罔氏“……为西夏贤后。后卒,而夏之善政不复见矣。惜哉!”[1]432的评价,究其原因,是因为她们通过皇帝或大臣等男性间接参与政治,并没有超出中国古代男权文化和君主专制的框架。

综合考察西夏后妃的干政情况,可以发现参与政治程度高的直接干政现象主要发生在西夏前期的景宗、毅宗、惠宗三朝。

二、西夏临朝太后的权力考察

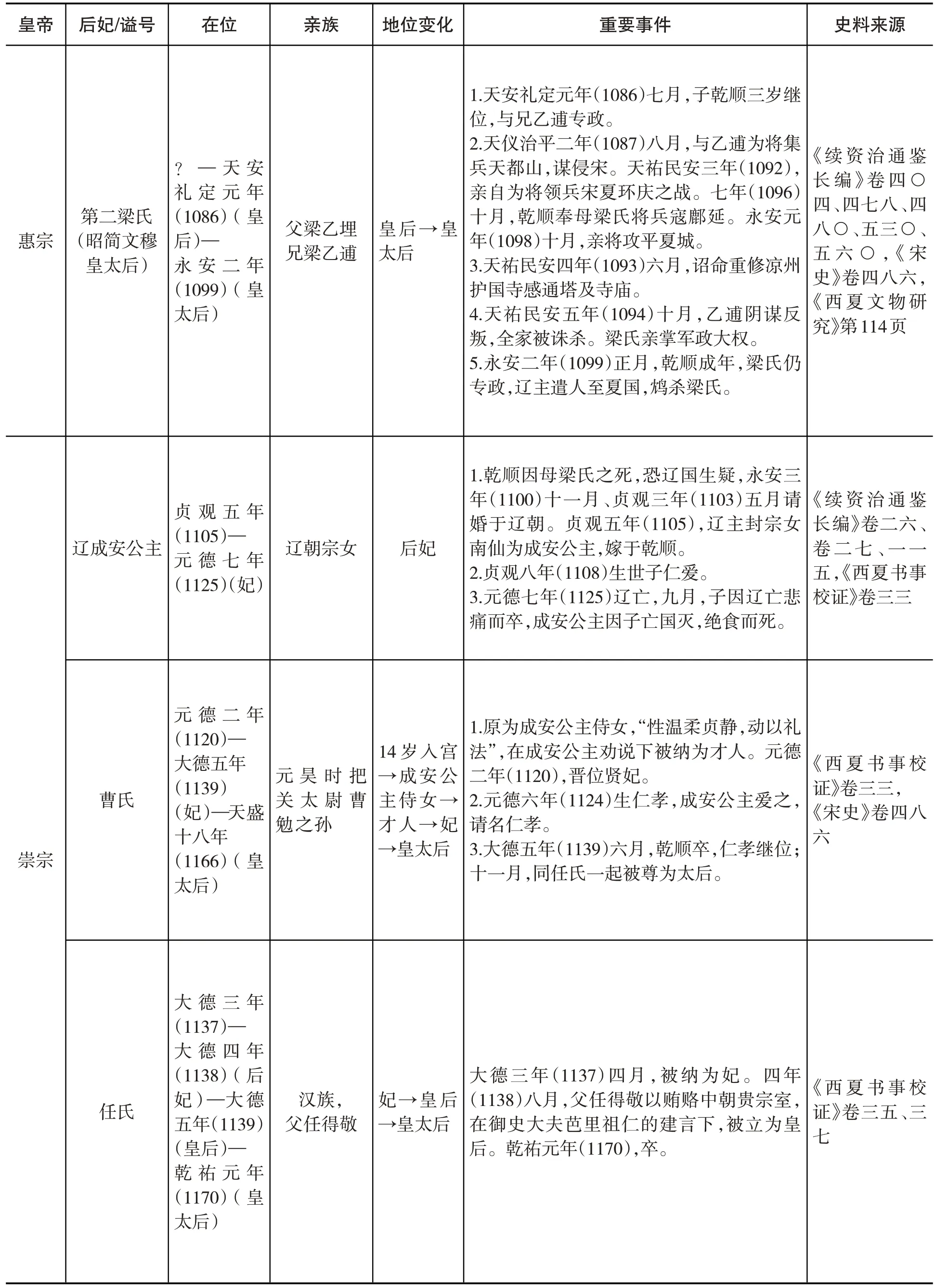

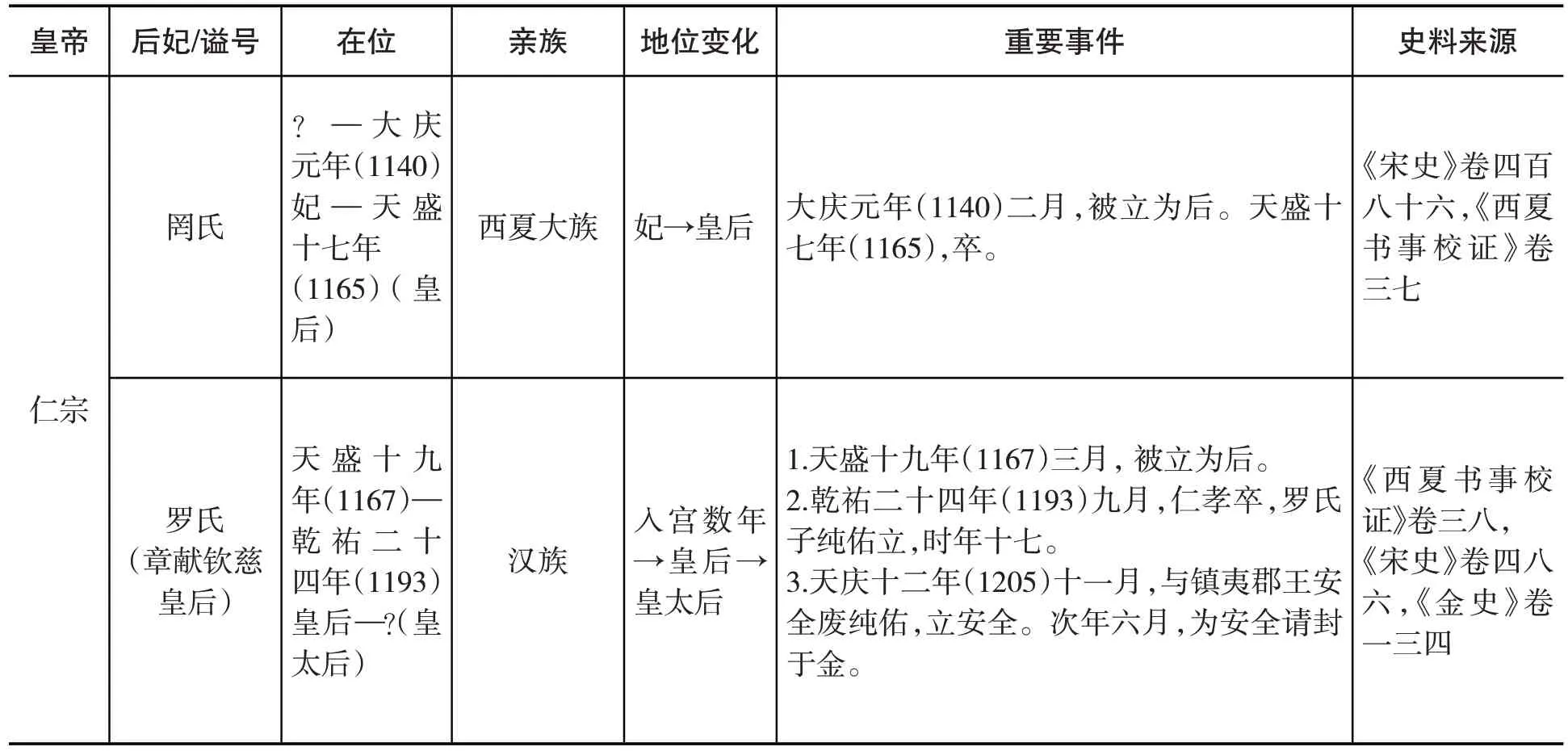

要更加深入透彻地探讨西夏后妃参与政治的程度和历史条件,除了要通过对西夏后妃内部的考察之外,还需要与中国历史上其他朝代的后妃干政现象做比较分析。既有研究已经详细梳理了西夏后妃参政的事例,在此不再重复赘述,仅选取几位具有代表性的后妃及其家族,将与本文所要论述问题相关联的重要信息整理为表1。

表1 西夏部分后妃表

续表

续表

续表

中国古代历史上不论是汉族还是少数民族建立的王朝,虽偶被批判或禁止,但都曾有女主干政,可以从官方对宣示后妃参政的用语、太后摄政的制度规范这两方面对此做一综合观察,作为探讨西夏后妃干政现象的参照。

太后临朝称制开始于战国秦国秦昭王时宣太后主理朝政,而“临朝称制”一词最早出现于《史记·吕后本纪》。吕后于公元前183年立刘恭为帝时不准其改元,自己行使皇帝职权,朝廷号令皆出于吕后,俨然事实上的皇帝,其统治时期在《史记》中也被记为“本纪”。北朝是女主干政的突出时期,史书对当中较为典型的胡太后记载道:“肃宗践祚,尊后为皇太妃,后尊为皇太后。临朝听政,犹称殿下,下令行事。后改令称诏,群臣上书曰陛下,自称曰朕。”[3]337唐朝时武则天与唐高宗共同临掌朝政,称为“二圣临朝”,“上每视朝,天后垂帘于御座后,政事大小皆与闻之,内外称为‘二圣’”[4]92。《资治通鉴》更将“二圣临朝”表述为:“自是上每视事,则后垂帘于后,政无大小,皆与闻之。天下大权,悉归中宫,黜陟杀生,决于其口,天子拱手而已,中外谓之二圣。”[5]6408宋代的士人在宣告太后摄政时用“同”字,如刘太后与仁宗“同御承明殿”[6]8613,曹太后与英宗“其日皇帝同太后御内东门小殿”[2]4795-4796,高太后“太皇太后权同处分军国事”[2]9673-9674,以强调太后不能单独听政,皇帝是国家独一无二的统治者。没藏氏下令修建的承天寺佛顶舍利铭文中说:“皇太后承天顾命,册制临轩,厘万务以辑绥,俨百官而承式。”[7]143也就是官方宣告没藏氏临朝称制是奉承天道。第二梁太后时重修凉州护国寺感通塔碑铭中刻记“二圣临御”、“二圣钦崇,再诏营治”[7]108-110,将第二梁太后和皇帝并称二圣,将重修感通塔的命令称为“诏”,说明第二梁太后位同皇帝。

太后摄政的制度也有变化。东汉时“少帝即位,太后即代摄政,临前殿,朝群臣。太后东面,少帝西面。群臣奏事上书,皆为两通,一诣太后,一诣少帝”[8]13。太后与皇帝一起临朝听政,但这还是皇帝年幼之时的权宜之计。唐朝时唐高宗公开认可了武则天参政议政的合法性,将后妃垂帘临朝制度化。宋朝刘太后摄政时“帝位左,太后位右,垂帘决事”[5]8613。清朝前期禁止太后摄政,至《大清会典》将太后垂帘听政列入其中,正式成为政治制度的一部分。史载第一梁太后“治国事”、“垂帘听政”[1]252、“摄政”[6]13984,可见第一梁太后干政是公开化、规范化的。

没藏太后和两位梁太后能够决定战和、向周边政权派遣使节、划定地界,公开宣告临朝称制、发布诏命,这些都是皇帝的特权。由此可见,西夏直接干政的几位皇太后不只是辅政,也不只是充当朝廷的首脑参与政事,而是事实上的皇帝,是国家的领袖、至高无上的统治者,与中国历史上摄政的太后相比,也是类同于西汉吕后、北魏胡太后、唐朝武则天、北宋刘太后等权力极大的后妃。

三、西夏后妃参政的历史条件

西夏临朝皇太后拥有极大的权力,并且集中出现于西夏前期。对于这个现象,现有研究主要从西夏皇族党项族是北方游牧民族,妇女性格粗犷勇武、社会地位较高,以及皇帝年幼即位两方面进行解读。但是,如果将目光放宽到整个西夏历史时期就会发现,除了民族传统和她们个人的魅力、才能、幸运(如生下孩子)、手段之外,她们的家族、时代背景和政治体制,也为其干政提供了机会和条件。

(一)宗族势力的强大

西夏政权建立初期,李氏皇族统治力量不足,需要依靠通婚来获得党项大族和当地汉族豪族的支持,以增强自身实力。几位后妃的上位和当政都离不开家族的支持与帮助。没藏氏在其兄的谋划下除掉了元昊、前太子、野利后,拥立自己的儿子谅祚即位,才得以成为皇太后掌政。乾顺的继位更离不开第二梁氏与梁乙逋的家族势力,《长编》中载“夏国自秉常身死,诸路探到立嗣未定,酋豪相攻,人情不安”[2]9343。《东都事略》云:“乾顺才数岁,非秉常近亲,独梁乙逋利于持权,与梁氏立之。”[9]1105可见秉常死后西夏皇位的争夺十分激烈,梁后一族必定与皇族经过一番争斗才使乾顺继位。在没藏氏、大小梁氏以皇太后身份干政期间,其兄弟没藏讹庞、梁乙埋、梁乙逋都身居国相之位,掌握西夏军政大权。在后妃与外戚这一因血缘亲属关系而建立的利益同盟中,后妃既要依靠家族的力量,又会发生权力冲突。没藏太后与讹庞在屈野河田地问题上发生矛盾后被反杀,第二梁太后与梁乙逋也因权力之争而灭乙逋全家。血缘家族关系不过是其执掌政权所依靠的一种手段,当家族成员影响个人集权时便会发生争斗。正是西夏前期皇权的弱小、宗族势力的强大为后妃干政提供了时代契机。

(二)制度层面的缺陷

除此之外,考察西夏前后时期后妃册立的状况,可以发现西夏前期制度上的缺陷也为后妃干政打开了一个缺口。西夏皇族实行一夫多妻制,景宗元昊曾五娶或七娶,除惠宗之外,其他皇帝也多娶。观察西夏后妃地位的变化,景宗和毅宗朝后妃的册立多非常规程序,其最终命运有的被迫害致死,有的被废而终。没藏氏原为元昊儿媳、第一梁氏原为谅祚舅舅家的儿媳,都通过私通被纳为妃子,两者的前任皇后野利后和没藏后都最终被废。惠宗朝以后,后妃的册立才较为名正言顺,最终归宿也多终保其位。然而,惠宗立第二梁后是慑于梁氏家族的压力,崇宗朝的前两任后妃辽成安公主和曹氏未见被明确立为皇后的记载,任氏在崇宗卒前两年才被立为后也是得益于其父任得敬在朝中的斡旋,许是后党权势过大、后族干政的前车之鉴对崇宗立后产生了一定影响。一直到仁宗时,皇后的册立才比较正常。“曩霄常顾没藏尼于戒坛院,臣下谏之不听。”[1]211谅祚废没藏氏,纳梁氏入宫时,也不听群臣谏言。大臣对皇帝非正常两性关系的谏言缺乏效力、不被接纳。最终元昊也被太子宁令哥所杀。乱伦婚姻关系、弑父、废后,这些都是后宫权力继承中的不正常现象,反映出西夏前期的制度特征:1.皇后地位不稳定。2.对于乱伦婚姻关系的批判不够强烈,谏官制度不成熟。3.后宫体制的不完善。4.朝廷外部监察制度的不完备。同时也从侧面佐证了西夏仁宗时广泛学习中原文化,制度逐渐成熟。

另外,谅祚继位时年仅周岁,秉常年仅八岁、乾顺年仅三岁,皇帝年幼便易出现太后干政、外戚擅权的局面。然而透过皇子年龄究其原因,则是由于西夏前期皇位继承的不稳定性。元昊时弑母惠慈太后,受到妃卫慕氏责备,元昊便尽诛其族,后因野利氏挑拨卫慕氏所生子貌似他人,又杀卫慕氏母子;又因野利氏次子宁令哥“貌类己”而立为太子;再又发生元昊第四娶咩米氏子阿理因无宠谋逆被杀事件。元昊遗命立从弟委哥宁令,讹庞以谅祚为元昊嫡嗣、应父死子继为理由与党项大酋力争谅祚继位。皇太子问题与皇后问题一脉相连,元昊作为夏国开国之君,以一己好恶任意废立太子、弑妃杀子,没有具体的法律法规约束,开启了围绕西夏权力继承产生的一系列问题的开端。秉常死后也因“立嗣未定”,致使“酋豪相攻,人情不安”。[2]9343由此可见,西夏前期缺乏一套完备的皇位继承制度。中国古代中原王朝出现后妃干政局面的原因也包括皇帝年幼、政局动荡等特殊情况,但自西汉起便有逐渐成熟的后宫制度、皇位继承制度和官僚体制来防范后妃干政,而西夏前期的相关制度尚未完善。

综合来看,一方面,西夏前期皇族力量不足、宗族势力强大;另一方面,后宫制度、预防后妃干政的制度、皇位继承制度的不完备,以及西夏政治、法律、台谏制度不成熟,未能对皇权形成制衡,这种体制上的缺陷导致了皇太后擅权干政的出现。

西夏后妃干政现象突出,女后或直接临朝称制,或以血缘和婚姻关系为中介间接参予政事。皇太后干政持续了西夏前期的景、毅、惠三朝,她们不只是朝廷的首脑,也是事实上的君主,干政程度类同于西汉吕后、北魏胡太后、唐朝武则天、北宋刘太后等中国历史上权力极大的后妃。掌权之路除了需要她们个人的魅力、才能、幸运、手段,西夏前期皇权的弱小,宗族势力的强大,后宫制度、皇位继承制度、朝廷外部监察制度的不完备,为后妃干政的实现提供了客观条件。西夏后妃干政是西夏民族风气、社会发展阶段、政治和法律制度不完善等多种因素相互作用的结果。

注释:

①参白滨《论西夏的后族政治》,《民族研究》1990年第1期;韩小忙《试论西夏妇女的社会地位》,《中国史研究》1999年第1期;白雪《西夏罗后与佛教政治》,《敦煌学》2007年第3期;白雪《西夏后期的后族与政治》,兰州大学2008年硕士学位论文;李娜《西夏妇女社会地位研究》,西北师范大学2011年硕士学位论文;董淼《西夏小梁太后与北宋高太后干政比较研究》,湖北大学2013年硕士学位论文。

②参顾吉辰《西夏后妃制度考述》,《宁夏社会科学》1993年第2期;佟建荣、张万静《西夏后妃姓氏异议考论》,《宁夏社会科学》2009年第5期;佟建荣《西夏后妃宗族考》,《西夏研究》2010年第2期;张琰玲《党项与西夏女性人物汇考》,《西夏研究》2014年第3期。

③罗氏是与安全共同发动政变还是被迫,史籍记载不一,学者也持不同意见。

④参张邦炜《辽宋西夏金时期少数民族妇女的生活》,《四川师范大学学报(社会科学版)》,1997年第26卷第3期;白滨《论西夏的后族政治》,《民族研究》1990年第1期;李娜《西夏妇女社会地位研究》,西北师范大学2011年硕士学位论文。