市场需求与装饰风格:“中国伊万里”瓷上的日本风与中国风

2021-03-15赵谦

摘 要:“中国伊万里”因模仿日本伊万里瓷而得名,作为清代外销瓷的一种,广泛流行于18世纪的欧洲。它混合了中日两国瓷器的装饰风格,体现了当时中国外销瓷的多元化。但由于市场环境及需求的影响,这两种风格并非均势,而是形成了以红、蓝、金色为基本色彩配置,中国图案为主流的装饰体系。

关键词:外销瓷;中国伊万里;装饰风格

明末清初,中国瓷器生产由于战火的肆虐而陷入停滞,欧洲商人不得不转而向日本采购,以满足本土不断增长的瓷器需求。从1650年开始,日本瓷器作为中国瓷器的替代品开始大量销往欧洲。直至1683年康熙解除海禁之前,它一直在欧洲市场占据着主要位置。而后,中国瓷器的外销逐渐恢复,以其便宜的价格和稳定的质量重新夺回了国际市场。为了迎合欧洲市场对日本风格产品的喜好,一批由景德镇生产、具有日本装饰风格的瓷器应运而生,学界通常称其为“中国伊万里”瓷(Chinese Imari)。

一、“中国伊万里”的模仿对象——“金襕手样式”

17-18世纪的日本外销瓷因其运出的港口伊万里港而得名,其产地位于九州肥前地区,因此也被称肥前瓷器。这一时期日本外销瓷大致可分为三种类型,一是青花,二是柿右卫门样式,三是“金襕手”样式。青花在伊万里瓷诞生初期就已出现,它作为较为低廉的一种瓷器,一直大量销往东南亚、南亚、欧洲等地,在17世纪中后期占据着贸易的主流位置。柿右卫门样式是一种在乳白色地上施以彩绘的瓷器,其装饰清新淡雅,构图强调不对称性,并有大量留白,在欧洲十分受欢迎。“金襕”一词原指加入金线的织物,而“金襕手”最初是指明代嘉靖、万历年间传入日本的一类描金瓷器。它的特点是以红色地描金为主,纹饰繁丽,多采用龙凤、花草、寿字、福字等吉祥装饰,如加金的织物般绚烂高贵(如图1)。这类瓷器十分昂贵,據文献记载5个“金襕手”茶碗就需白银20两。元禄年间(1688-1704),随着日本彩瓷技术的完善,为满足国内富人阶级的需求,工匠以明代产品为模本,模仿其描金装饰,并融入了本土特色的装饰手法,最终形成了独具特色“金襕手”样式。“中国伊万里”虽名为“伊万里”,但确切来说,它模仿的只是“金襕手”这一种式样。

“金襕手”的诞生与中国技术的传入有着密切关系。一般认为,日本制瓷业兴起于17世纪初期,由朝鲜归化陶工李参平等人在有田的泉山发现瓷石,而后于1610年代开始烧造瓷器。日本瓷器初期以生产白瓷、青花瓷、粗制青瓷为主。1640年代,中日人员往来频繁,有为了躲避转乱而渡海至日本的平民,有从事海上贸易的商人等,这些人中不乏具有制瓷技术之人。有田猿川窑发现的1640年代所产松竹梅纹青花钵上有明确的“三官”①铭文,嬉野町吉田二号窑的发现的1650年代五彩盘碎片上的“郑某”铭文[1],都说明当时有不少中国人在肥前一带从事瓷器生产活动。这些中国人将彩绘瓷技术传入日本,据《酒井田柿右卫门家书》的《觉》篇记载,伊万里陶器商人东德岛左卫门向在长崎的中国人支付礼银学习制作彩瓷,在正保三年(1647)烧制成功。除此之外,墨弹、模范成型技法、支钉烧法等都在1650年代传入了日本[2]。随着彩瓷技术的不断进步,才孕育出了闻名海内外的“金襕手”与柿右卫门式瓷。“金襕手”的制作水平在18世纪初时已达到了很高水准,据1712年刊行的《和汉三才图会》记载:“南京染付茶碗,净白土肤甚浓密而蓝色之染付鲜明,多人形花鸟也,近年出赤绘金襕手甚花美也。肥前伊万里窟不劣于南京(有加喜右卫门者细工得其名)。凡南京、伊万里之白磁者澄茶色不佳于浓茶,宜酌煎茶良。”[3]可见此时“金襕手”的质量已经达到了能与中国瓷器媲美的程度(如图2)。

“金襕手”不仅外销欧洲,同时也面向国内市场生产。外销型“金襕手”多采用“主纹样+边缘纹样”的构图模式,常见日本和中国的装饰母题,配色以红、蓝色加描金为主。它是“中国伊万里”的主要模仿对象,也是本文所讨论的“金襕手”的主要类型。内销者以称为“型物”的一种茶怀石具(茶会时所使用的器具)为典型,其器皿内外壁都施以同样复杂的装饰,或器内施重彩、外壁装饰精心设计的折枝花纹。配色上并不强调红、蓝色的主体位置,绿、黄、黑等色也有大量运用,色彩较外销型更为丰富。

外销“金襕手”价格昂贵,主要消费者是宫廷贵族、富商大贾等上层人士,且多用作陈列装饰,至今在欧洲的不少宫殿中还能看到它们的身影。当代研究中,有时也用“古伊万里”指代“金襕手”类型。但“古伊万里”是一个较为含糊的名称,它还可以指江户时期所有的肥前瓷器,因此本文采用较少歧义的“金襕手”来进行讨论。

“金襕手”的装饰极具日式风情,多样化的开光、华丽满密的图案布局是其区别于中国瓷器的独特构图方式,樱花、绣球花、桐叶、日式建筑人物等日本元素则更清晰地显示了其文化来源。但与此同时,“金襕手”也保留了松竹梅、牡丹、兰花、凤凰等中国母题,这些元素被放置在日式的构图中,完全融入日式风格之中。反观“中国伊万里”,日本元素同样被拆解、混合在中国瓷器中,展现着来自中国的品味。

二、“中国伊万里”瓷上的日本装饰

“中国伊万里”瓷对“金襕手”的模仿可从色彩和纹样上进行分析。

(一)色彩

模仿“金襕手”的釉下青花和釉上矾红加描金是“中国伊万里”区别于其他类型国产瓷器的典型特征,除这三种颜色外,还有绿色、紫色、黄色等,但面积都较小,只做局部描绘使用。

或是技术原因,或与民族审美特性有关②,“金襕手”青花的发色时常不稳定,有时鲜明靓丽,有时深沉偏暗。而“中国伊万里”的青花发色较为稳定,多呈明亮的蓝色,使得两种瓷器在色彩上呈现出差别(如图3)。此外,大面积使用青花或矾红铺地,再在其上绘制纹饰也是日本瓷器的一大特点,这种方法有助于强化瓷器的色彩对比,使瓷器更加亮眼、突出,符合“金襕手”一向丰满、华丽的风格。这种装饰也被移植到“中国伊万里”上,阿什莫林博物馆收藏的一件纹章瓷即使用了此种方法。该盘中央为釉下青花及釉上金彩、红彩绘制的纹章,边饰用青花铺地,其上绘缠枝花纹,四边分饰4个开光,其中绘有花卉、仙鹤等动物形象(如图4)。

矾红是用青矾制成,以氧化铁为色剂的色料,其色泽偏橙红,呈色稳定。两种瓷器上的矾红都多用于填涂花卉的花瓣、叶片或栏杆、花篮等具体物像。在描绘纹样时,红蓝两色时常交叉出现,蓝花红叶、红叶蓝花或蓝枝红花、蓝地红花等,以突出红蓝两色的冷暖对比。

此时期中日两国的金彩均为“本金”,即把黄金制成金粉,并与铅粉配伍制成,然后用笔蘸金彩色料在瓷釉表面描绘纹样,最后入低温炉在700-800摄氏度中进行烧制而成。通过观察可发现,两种瓷器上的金彩最常见的用法都是以线条的形式勾勒物像的边缘、描绘物体的纹理。但“金襕手”上的金彩还会用于大面积地填充缠枝花的花叶、花卉的花瓣、凤鸟的鸟羽或直接作为地色铺地等,形成金色的块面,有时金彩的比例与红、蓝色相当,十分富丽堂皇。与之相比,“中国伊万里”上金彩使用更为克制,较少见大面积、高比例的使用。

(二)纹样与构图

“中国伊万里”的纹样和构图吸收了部分日式装饰的特点,从纹样来看,菊纹、不规则形开光、竹帘及云纹等都是日式纹样的典型,其中以菊纹和不规则开光最具代表性。

1.菊纹

菊原产于中国,据传奈良时代(710-794)传入日本。日式菊纹中最具代表性的无疑是轮廓呈圆形、花瓣似扇形或滴珠状的菊纹。这是一种图案化了的菊花纹样,在平安时代就已出现在装饰中。镰仓时代,十分喜爱菊花的后鸟羽天皇在自己使用的刀上刻上被称为“十六八重表菊”的菊纹(如图5),从此,菊纹成为了皇权的象征。到了日本瓷器诞生的江户时代,这类带有权力寓意的菊纹使用并无禁限,大量出现在各类物品的装饰上。

“中国伊万里”上的日式菊纹多出现在1730年代以前的器物上,以八瓣和十六瓣最为常见,花瓣多为红、蓝两色依次填充底色,偶尔也见绿色。当作为主纹时,花瓣上还会再添叶纹、几何纹等装饰,层次更加丰富(如图6)。菊纹可以与枝叶相连,也可以当作独立的图形使用。其构图形式可分为两类,一类是以完整的形態填充空白空间(如图7);一类是取其一半装饰在器物的边缘,是日本菊纹装饰中特有的构图方式(如图8)。

2.不规则开光

开光装饰在中国有着悠久的历史,早期日本瓷器上的开光亦受中国影响,但逐渐发展出了自己的特色。

日本瓷器上所见不规则形开光或多个开光组合多受惠于当时的染织艺术[4]。江户时代,女性不论阶层都喜穿着“小袖”③,受此影响,这一时期专门展示小袖纹样的书籍大量刊行,被称为“小袖雏形本”。它可作为“小袖”图案设计的参考,也可在服装店里当作向客人展示的样本,供客人挑选用。这类书中展示的设计具有极强的日式风格,非对称设计、各类器物、植物图案等,展现了独特的日式审美(如图9、图10)。

“中国伊万里”上常见的日式开光形状有云形、团扇形和折扇形。色地云形开光与花盆或花篮纹搭配是外销型“金襕手”的一个流行款式:三个云形开光将盘沿分割为6个装饰区域,云形开光外以青花填色,其上饰花卉;开光内可装饰花鸟、风景等;主纹为地板上放置的花瓶、花篮或花盆(如图11、图12)。这个经典款式最早诞生在17世纪末18世纪初,直到1770年代依然在流行,它不仅被中国模仿,德国、英国等地的陶瓷工坊也竞相仿制。该纹样也被称为“斯坦尼斯瓦夫图案”,因1776年波兰国王斯坦尼斯瓦夫·奥古斯特·波尼亚托夫斯基(1764-1795)请华沙的Belvedere工厂制作了该纹样的陶器复制品,作为送给土耳其苏丹阿卜杜勒-哈米德一世的礼物而得名,至今我们仍然能在托普卡比博物馆中见到这些仿制品,足见其流行之广。

它的经久不衰使其独具特色的开光形式成为了定式。开光形状基本保持不变,填充的图案可任意变换,主纹的选择也多样化,出现了中式的荷花、山石花卉等纹样,显示出中国化的特点(如图13)。此外,在模仿日式纹样时,中国工匠还会将原本繁缛的装饰进行简化,如减少色地上花卉的数量、省略主纹的细节描绘,或将白地上的图案大幅简化等,一定程度上提高了生产效率(如图14、图15)。

团扇形、折扇形、如意形及笺纸形开光常用2-3种组合使用,开光之中常饰花卉。1700-1725年间曾流行两个开光组合,并搭配山水纹构成单元纹样,用作边饰的形式(如图16)。此外,也有用两个面积较大的开光作为主纹的情况(如图17)。不拘一格的开光形式独树一帜,是日本瓷器区别于中国瓷器的一大特点。

除了前述两种装饰外,“中国伊万里”上还有竹帘、书籍、折纸等具有日本风格的装饰元素,但比较少见。总体来说,“中国伊万里”对日本纹样的吸收有限,大部分纹样仍是中国流行的花卉、博古、山水等,尤其在进入18世纪下半叶后,日本装饰在“中国伊万里”上已很少再出现。

3.构图

在构图上,“中国伊万里”与“金襕手”类似,多为轴对称或旋转对称的边饰,结合主纹构成。以盘为例,通常将盘缘进行二、三或四等分,绘制有规律的循环图案,盘心绘制适合的主纹(如图18)。但也有一部分没有边饰,将整个盘面作为整体装饰面而设计的非对称纹样展现出日式风格。图18中,大块不规则的釉下青花占据盘面的右侧及下侧,再在其上绘制花卉纹样,空白处饰以花卉及其枝干,上方还有一展开的卷轴,同样被青花填充。梅枝下的八瓣菊、盘沿处的半朵菊,以及从卷轴形开光演化来的图案,昭示着日本“金襕手”的影响。这类装饰将具象图案与抽象图案相结合,几何图形与具体物像相呼应,强化了画面的形式感,装饰意味浓厚。而中式的非对称纹样设计多参考自绘画的构图形式,有大量留白,疏朗俊秀,纹样的写实性较强,具有中国绘画意趣。如表1中国瓷器的①号、②号,其花鸟纹样取法传统花鸟画。①号取全景式构图,图案主体安置于盘面的中间,一只较大的喜鹊落于枝头,回头张望。竹与梅的枝干呈X形交叉,较长的一枝向右边延展,而左边饰一小喜鹊以平衡画面的重心。②号取折枝式构图,梅花枝干从左下向右上生长,另一枝梅花从盘的右上角伸出并沿盘缘弯曲,鸟位于画面左侧,与右侧的梅花相呼应,使画面获得均衡。两盘都有较多留白,而画面又不失平衡感,物像描绘较为写实,生趣盎然。对比“金襕手”的①号、②号瓷盘,纹样主题虽都是花鸟,但物像的描绘使用了图案化的云纹、松叶等,或是将花鸟放置于开光中,并依开光的形状布局,装饰性更强。且布局更为饱满,形式感十分强烈。③号瓷盘均为人物纹装饰,但中国瓷器的人物纹多取自历史故事、小说戏曲或世俗生活场景,普遍具有叙事性。画面设计借鉴自绘画或版画,多为一个具象的、完整的场景。而“金襕手”的人物纹则不具备叙事性,人物形象作为独立的图案单元使用,与几何纹、花卉纹组合成较为抽象的平面图案。

三、以市场为导向的装饰风格

经上述分析可发现,“中国伊万里”虽因模仿日本瓷器而诞生,但日式装饰所占比例并不高,究其原因,笔者认为有以下几点。

首先是18世纪欧洲人对中日瓷器认识的模糊。由于日本的锁国政策,当时的欧洲人鲜少有机会深入日本,关于日本的著作也远不如中国丰富,直到19世纪早期欧洲人才逐渐意识到日本是一个独立的国家。正如昂纳(Hugh Honour)所说:“17-18世纪的日本瓷器虽然也被欧洲人大量收藏和仿造,但这些都被笼统地看作产自东方的产品,因为日本通常被当成中国的一部分,且是面目模糊的那部分。”[5]当时的收藏家们虽然大量收集中日瓷器,却鲜少关心瓷器的产地,他们更关心瓷器的色彩和形状,以便在陈列时取得理想的装饰效果[6]。因此,“中国伊万里”是否完全采用日式装饰,对这些瓷器客人们来说无关紧要,只要它们的色彩统一,器形合适便能被市场接受。

另一方面,自葡萄牙人来到中国开始,中国瓷器直接输入欧洲的数量就开始攀升,从葡萄牙里斯本的桑托斯宫到英国伦敦的肯辛顿宫,再到德国的德累斯顿的日本宫,瓷器先在王宫贵族中获得了青睐,而后随着中国瓷器价格的下降,越来越多的中产阶级加入了追逐瓷器的潮流,瓷器和丝绸、漆器等一同推动了18世纪欧洲“中国风”(Chinoiserie)的流行。中国瓷器在日本同样有着高级待遇。江户时代(1603-1867)的中国瓷器主要被各地都市中的豪农豪商、地方文人、高级料亭和寺院使用,常用作宴会、茶道中的高级器具,甚至去长崎贸易的中国人带去的日用瓷器也会被用当作珍奇的舶来品用在茶道中[7]。

由于中国瓷器的巨大影响,以至于在明末清初瓷器出口减少时,为了填补市场空缺,不管是面向国内还是出口,日本瓷器都大量模仿中国瓷器。日本学者提出,从17世纪前期开始至17世纪中叶日本瓷器的装饰中不少以《八种画谱》《图绘宗彝》《唐诗画谱》等中国画谱为摹本,尽管也有观点认为这些瓷器并不一定直接描摹自画谱,还有可能是间接模仿自中国瓷器[8],但无论如何这时期日本瓷器大量模仿中国风格装饰是不争的事实。到了18世纪,这一现象仍在持续。中国瓷器上常见的植物纹如牡丹、松竹梅、莲池、卷草(如图19),几何纹如卍字、球路、水波纹,以及花鸟(如图20)、山水风景(如图21)等同样也被日本工匠使用。

这些纹样的共享使得中日瓷器在风格上出现了相似的地方,对于不熟悉亚洲文化的欧洲人来说,两者更容易被混淆。于是,德尔夫特自产的陶器会将中国图案和日本图案混合,中国瓷器和日本瓷器被摆在同一面墙壁上作装饰,它们的混合浑然天成。对于欧洲人来说,它们都是东方风格的代表,同印度来的织品放在同一间屋子里,以满足主人对异国情调的追求。

其次是批量化生产的需要。中国瓷器的客人不止来自荷兰,还有英国、瑞典、法国等诸多欧洲国家,为了保障供货的充足,同一款图案常采用多种技法来表现。因此我们可以看到很多“中国伊万里”与同时期的青花、五彩采用了相同图案。从荷兰东印度公司1752年的沉船格尔德玛尔森号(Geldermalsen)打捞出水的瓷器就呈现这一特点(如图22、图23)。该公司聘请设计师Cornelis Pronk设计的画稿也同时生产了青花和“中国伊万里”两种风格(如图24、图25)。这样做能满足大批量生产的效率要求,简化陶工的工作,降低价格,客观上也促使“中国伊万里”的装饰使用了许多陶工熟悉的中国图案。

还需指出的是,我们对东印度公司订购瓷器时指定的图案知之甚少,除了少部分留下了明确的要求外,大部分订单对图案并没有确切指定,他们更看重的是瓷器的器型及色彩。以1756年一张荷兰公司的订单为例,上面显示“5号样品,制作200件橱柜装饰品,其中100件青花,50件青花带花装饰以及50件中国伊万里”[9],这件样品只指定了器型及瓷器的品类,却没有指定具体的图案。同样的情况在英国、丹麦东印度公司的记录中也存在④。这或许给予了中国工匠發挥的空间,使用他们所熟悉的中国图案装饰瓷器,从而导致外来的日式装饰在“中国伊万里”上出现较少。

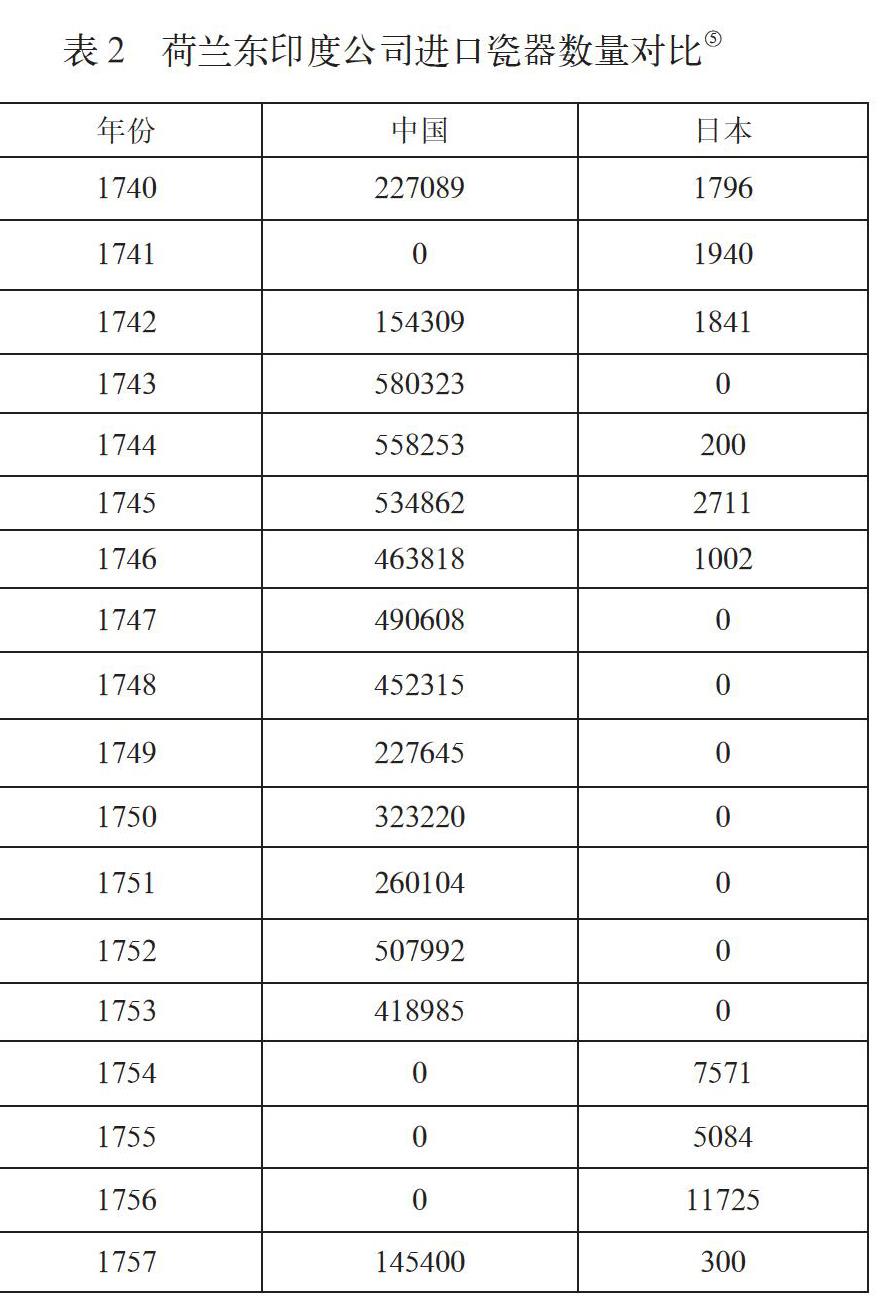

最后,进入18世纪后,日本瓷器的输出进入衰退期。由于日本的锁国政策,它的大门只向中国及荷兰打开,瓷器出口的渠道大受限制。从荷兰东印度公司的数据来看,1740-1757年,每年从中国购买的瓷器数量在10万-50万件之间徘徊,而从日本购买的瓷器不过数千件,有的年份甚至没有购入陶瓷(见表2)。除了荷兰以外,中国瓷器还大量供给英国、瑞典等国家。仅1733年这一年,瑞典就从运回瓷器43万件,1746年费雷登号运回瓷器239823件(套)[10]。另据估算,18世纪初,英国东印度公司就购买了约2500万件到3000万件瓷器瓷器[11]。这都是日本瓷器出口无法比拟的数字。1757年,日荷之间的官方瓷器贸易停止,只剩私人贸易持续进行。

价高、供货不稳定等问题是日本瓷器出口走向衰落的原因。早在1659年荷兰东印度公司准备向日本进口瓷器时他们就提出要以中国瓷器价格为参照,根据瓷器质量的好坏对价格进行调节,他们希望日本人给的瓷器价格能跟中国一样[12]131;1668年,巴达维亚寄往日本的信件中指出瓷器的价格太高,订单可能会被搁置[12]155;1703年,英国东印度公司在伦敦的一场拍卖会上的销售目录显示,一套中国青花咖啡杯的预售价格是4便士,一套中国“红色咖啡杯”从4便士-8便士不等,而一套日本巧克力杯要1先令或3先令。拍品中最贵的中国货是12个大碗,每个16先令6便士,而全场最贵的瓷器则是4个日本产瓷罐,每个高达9磅;1735年,荷兰人认为日本瓷器价格太高,他们不能接受进一步的涨价,并且认为在巴达维亚他们还能以更低的价格买到同样的瓷器(应是指中国瓷器)[13];诸如此类关于日本瓷器价格过高的记载在荷兰东印度公司的档案中并不少见,再加上质次、易碎、贸易中的欺诈行为等种种原因,日本瓷器出口的逐渐衰落[14],其影响力也随之减弱,“中国伊万里”对日本装饰的模仿势必也随之减少。

四、结语

“中国伊万里”的装饰所反映的不仅是中日瓷器之间的互相交流的结果,更表现出18世纪中国外销瓷在市场需求引导下所做出的反应。它虽然模仿自日本瓷器,但并不是全然照搬,而是吸取了日本瓷器最具代表性的色彩配置,与中式图案和构图相结合,形成了“中国伊万里”上的主流装饰,日式纹样反而成为少数。这种结合并非一般意义上的为适宜本土文化而进行的“本土化”,其改造动机更多与当时的市场需求紧密相关。既需要“金襕手”般华丽的装饰,同时又对具体图案模糊对待的欧洲市场需求是形成这一面貌的主要原因,再加上中国瓷器出口的规模化、日本瓷器出口的衰退,中国风格的装饰顺理成章地占据了“中国伊万里”的表面。

注释:

①17世纪定居在长崎的中国人中,许多的人的名字被记录为二官、三官、四官、五官、六官等,即日语中二郎、三郎的意思。

②相关讨论见解雨婷.日本色彩观对陶瓷装饰的影响[J].陶瓷,2018(10):75-78.胡德智,万一,编著.灿烂与淡雅——朝鲜·日本·泰国·越南陶瓷图史[M].南宁:广西美术出版社,1999:117.

③日本传统服饰的一种,被视为现今日本和服的源头。

④参见Rikke S?ndergaard Kristensen.Made in China:import,distribution and consumption of Chinese porcelain in Copenhagen c. 1600–1760[J].Post-Medieval Archaeology,48:1,151-181.K.N Chaudhuri.The Trading World of Asia and The English East India Company 1660-1760[M].New York:Cambridge Univesity Press,1978:407.

⑤数据来源《The Japanese Porcelain Trade of The Dutch East India Company After 1683》《Porcelain and the Dutch China Trade》,1741、1754-1756年的中国数据缺失。

参考文献:

[1]坂井隆.「伊万里」からアジアが見える:海の陶磁路と日本[M].东京:讲谈社,1998:100.

[2]熊寰.日本瓷器初期发展研究[J].故宫博物院院刊,2013(6):85-94.

[3]寺島良安(尚順),編.和漢三才図会(卷三十一)[M].东京:中近堂,1888:1248.

[4]大橋康二.肥前磁器の変遷―文様を中心として[C]//九州陶磁文化館:柴田コレクション(II)[M].佐賀:九州陶磁文化館,1991:87-94.

[5]昂纳.中国风——遗失在西方800年的中国元素[M].刘爱英,秦红,译.北京:北京大学出版社,2017:257.

[6]Oliver Impey. Porcelain for palaces[C]//Porcelain for palaces :The fashion for Japan in Europe 1650-1750.London:Orient Ceramic Society,1990:56-69.

[7]扇浦正義.長崎出土の中國磁器と国内流通[C]//日本における明清の中国磁器.佐賀:近世陶磁研究会,2017:90.

[8]熊寰.17世纪日本瓷器装饰与明末画谱关系考[J].装饰,2014(9):77-79.

[9]Jorg.Porcelain and the Dutch China Trade[M].The Hague:M.Nijhoff,1982:102.

[10]万斯维克.瑞典藏中国外销瓷[C]//故宫博物院,编.瑞典藏中国陶瓷.北京:紫禁城出版社,2005:56-65.

[11]万钧.东印度公司与明清瓷器外销[J].故宫博物院院刊,2009(4):113-123.

[12]Volker.Porcelain and the Dutch East India Company[M].Dutch:E.J.BRILL,1954.

[13]Volker.The Japanese Porcelain Trade of The Dutch East India Company After 1683[M].Dutch:E.J.Brill,1959:57.

[14]熊寰.中日古瓷国际竞市研究——以景德镇和肥前瓷器为例[J].中山大学学报(社会科学版),2012(1):108-123.

作者简介:赵谦,清华大学美术学院艺术史论系硕士研究生。