内生经济增长、技术外溢及其对碳中和影响机制研究

2021-02-28林淑伟关松立蒋长春

林淑伟,关松立,蒋长春

(莆田学院,福建 莆田 351100)

一、问题的提出

在国际形势日益复杂化的背景下,扩大内需以拉动经济增长是我国经济增长的重要基础,内生经济增长重新成为经济发展的一个重要研究领域。内生经济增长中技术进步一直被视为是主要原因,但经济增长和技术进步对碳排放的影响仍然存在较大争议。很多行业依然存在产能过剩、发展方式粗狂,发展不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出,推动经济增长方式的转变,实现经济的高质量发展,降低能耗和碳排放,实现低碳转型和碳中和是中国经济发展面临的重要任务。为了应对气候变化和减少温室气体的排放,中国在努力地采取措施减少碳的排放,加速向低碳经济的转型。2021 年第十三届全国人大四次会议,中国提出中努力争取2030 年二氧化碳排放达到峰值,2060 年前实现碳中和,再次强调了应对气候变化,减少碳排放,推进绿色低碳发展的重要性。

中国作为发展中国家,经济发展依然是主要目标,因此,关于内生经济增长的理论重新回到人们视野,尤其是在现有国际环境下,内生经济的增长也同时提上经济发展日程。内生经济增长理论的核心思想是认为经济增长可以不依赖于外力推动,内生的技术进步才是保证经济实现持续增长的决定因素。内生经济增长和技术的进步既可能增加碳的排放,也可能减少碳的排放。另外,人口的增长和工业占地的增加等可能也会增加碳的排放。一方面,技术的进步会有利于内生经济的增长,但可能内生经济的增长依赖于重工业等企业的发展而增加碳的排放;另一方面,技术的进步可以提高企业的生产效率,减少原材料等的投入,可以间接减少碳的排放,如果企业提高碳减排技术的研发水平或增加碳减排技术的研发投入,则可以明显减少碳的排放,最终实现碳中和的目的。

目前关于碳排放、内生经济增长和技术进步之间关系的研究不多,关于技术进步的研究最早可以追溯到亚当·斯密在《国富论》中关于内生经济增长来源的论述,其认为内生经济增长来源于劳动生产率的提高,这是狭义上的技术进步。对真正经济学意义上技术进步的研究起始于学者Solow[1],他提出了“全要素生产率”的概念,并将除资本和劳动力要素之外的内生经济增长原因归结于技术进步,之后又有大量国外学者从不同方面研究了技术进步和内生经济增长的相关问题,包括关于研发的激励理论、关于创新投入和产出的测量、关于研发过程外部性的测度和分析、关于技术进步在内生宏观增长模型中的作用理论、关于生产力增长的分析和测量、关于新技术的扩散、关于市场结构对创新的影响、关于创新相关的市场失灵以及合适的政策应对理论、关于公共财政支持研发的经济效应、以及关于专利制度的经济效应理论等[2-16]。国内学者则从全要素生产率、碳排放交易、碳排放时空格局、技术进步、经济增长等角度分析碳减排的可行性[17-23]。从理论研究来看,低碳技术是未来中国经济发展的一个必然选择,其中技术进步是关键,各国均在大力发展低碳技术,同时降低对化石燃料的依赖,并减少CO2排放。目前低碳技术在各领域均属于新兴技术,各国均在探索中前进,这也为中国研究低碳技术和发展低碳经济提供了良好的契机。

二、内生经济增长对碳中和影响分析

(一)经济增长目标机制与碳排放关系分析

陆地生态系统由耕地、林地、水域以及其他生态子系统构成,植物和土壤微生物等通过自养呼吸和异养呼吸向大气释放一定的CO2,而生态系统通过光合作用又会吸收大气中的CO2。生态系统的碳循环通常有一个上限,这种上限由生物物种的自身特性来决定,当人类的经济活动释放的CO2超过这一极限就会引起生态系统的损伤和破坏,使得大气CO2浓度呈现不断递增甚至造成更为严重的气候灾害的现象。哈贝马斯认为经济增长机制是出现生态危机的根源,人类社会为了实现经济的增长,必须不断地提高产品的产量,为了能让生产的产品能够销售出去,则需要不断地增加人口的数量[24];为了确保产品生产的目标完成,可能需要不断的开发和掠夺自然资源;而自然资源的掠夺式开发和人口数量的几何级数增长,还有在产品的生产过程和使用周期内不断地向自然生态系统进行碳排放,当这一切超过了自然生态系统的承载能力时,即会导致生态危机的出现,并可能呈现不断加剧的趋势,具体如图1 所示。

图1:经济增长目标机制与生态危机关系图

为了实现经济增长目标,企业需要通过扩大生产等方式来提高产品产量,而人口数量的增长能够让产品有足够的销售渠道。部分的国家或地区为了确保生产目标的实现,需要不断地掠夺和开发自然资源。当自然资源出现掠夺式开发、人口数量出现过度增长,在产品的生产过程和使用周期内不断地向自然生态系统排放CO2超过了自然生态系统的承载能力的时候,可能导致生态危机现象的出现。

生态系统的承载力是生态系统对CO2 等生态废弃物的承载的极限,而生态危机表现为生态系统中的资源尤其是对不可再生资源的过度开采、人类为了实现经济增长的目标而不断向自然生态系统的碳排放、以及为了确保经济增长目标而出现的人口数量剧增等超出了自然生态系统的承载能力,均表现为人与自然生态系统的关系变化。一方面,生态危机是由于人类的生产和生活对自然资源和环境的需求大于生态系统的供给,进而导致对资源的过度和不合理开发,甚至出现生态退化和破坏;另一方面,生态危机表现为人类在生产和消费过程中的碳排放超过了生态系统的自净能力,导致大气、水体、土壤等生态子系统的CO2 等的浓度升高。归根到底,生态危机是人类在寻求生存与发展过程中的不合理生产和生活方式而产生的,经济增长与碳排放的关系应当是和谐共生的。

(二)碳中和演进路径分析

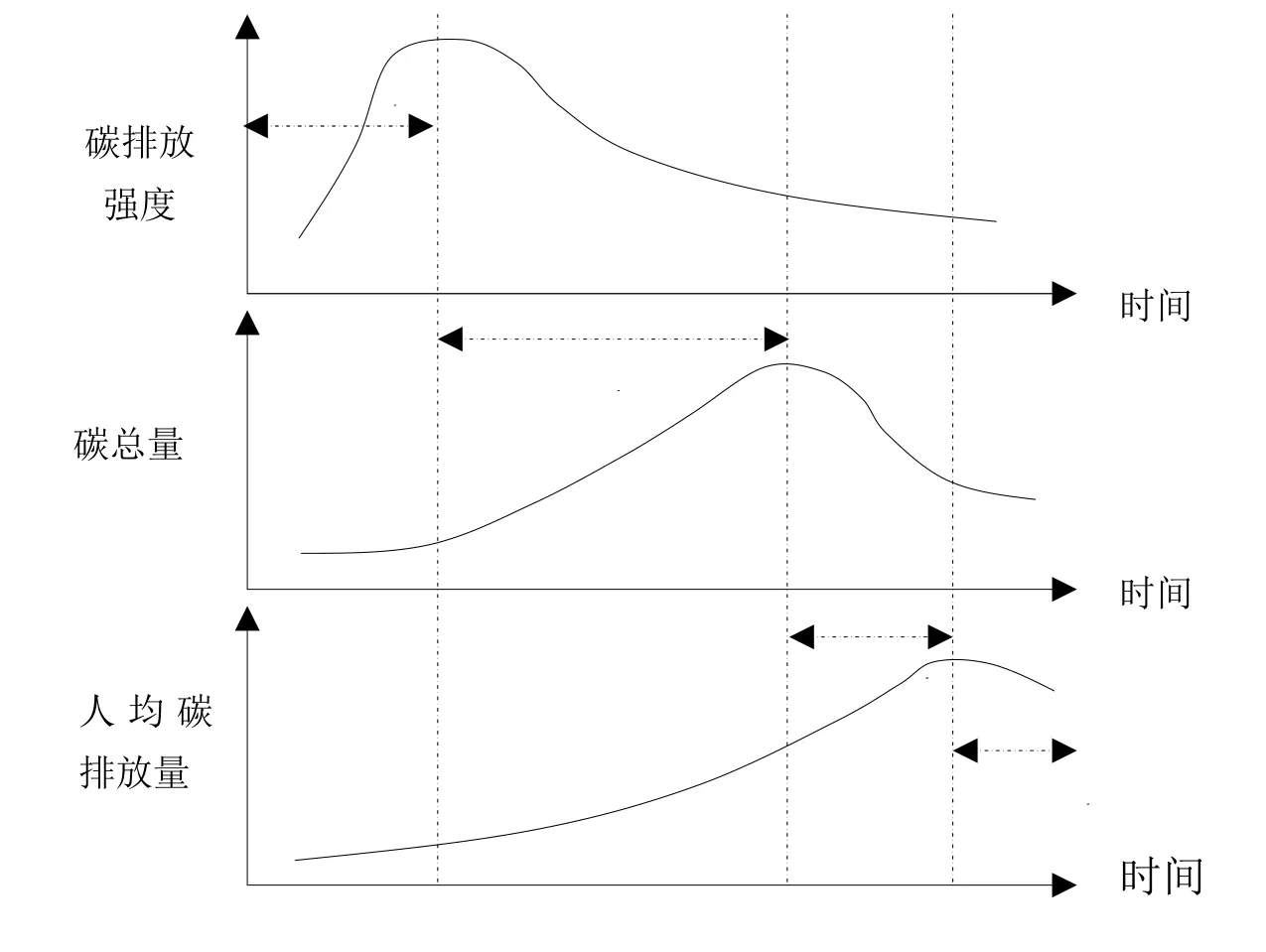

经济发展对碳排放的影响随着经济发展和时间的演变遵循先升后降的曲线变化规律,首先碳排放的强度在经济发展的早期出现了较高的排放量,随着时间的推移碳排放强度逐渐下降;其次碳总量随着碳排放量强度的变化,也呈先升后降的发展趋势,虽然碳排放强度在逐渐下降,但总量每年都在递增,因此碳总量的变化相对于碳排放强度的变化呈相对滞后的形态;再次,人均碳排放量的变化随着碳总量的递增,也呈先升后降的发展趋势,但由于人口总量递增,因此人均碳排放量的变化相对于碳总量的变化也呈相对滞后的形态,具体如图2 所示。

图2:碳中和演进路径图

就碳排放的发展趋势来看,该演化过程可以分成四个阶段,即碳排放强度的高峰阶段、碳排放强度高峰到碳总量高峰阶段、碳总量高峰到人均碳排放量高峰阶段以及人均碳排放量下降阶段。在相同的环境演变情况下,各阶段的变化趋势也不尽相同:在阶段,碳排放强度呈上升趋势,碳总量呈上升趋势,人均碳排放量呈上升趋势;在阶段,碳排放强度呈下降趋势,碳总量呈上升趋势,人均碳排放量呈上升趋势;在阶段,碳排放强度呈下降趋势,碳总量呈下降趋势,人均碳排放量呈上升趋势;在阶段,碳排放强度呈下降趋势,碳总量呈下降趋势,人均碳排放量也呈下降趋势。归根结底,要实现碳排放对生态环境的最低影响,就要从根本上实现碳排放强度、碳总量和人均碳排放量均呈稳定下降趋势,最终实现碳中和的目的。

在碳中和的演进过程中,不同的影响因素在不同的阶段的作用也不尽相同。在阶段,由于技术的进步和人口的增长均对经济的发展起到强化作用,碳排放的强度呈快速递增形态,特别是技术的进步导致的产能扩张和能源使用规模越来越大,在工业革命时期的煤炭和石油的使用,使得化石能源在带来经济高速增长的同时,也带来了巨大碳排放;在阶段,人们意识到了碳排放带来的生态危害,通过节能减排技术,使得碳排放的强度出现下降,但经济增长的稳定需求和人口的持续增长使得碳排放总量还在呈上升趋势;在阶段,节能减排技术的提高、人们资源节约和环境保护的意识逐渐加强,再加上产业结构的调整,促使在保证经济增长的同时碳排放总量出现下降趋势,但人口的增长还未达到峰值,人口因素使得人均碳排放量呈上升趋势;在阶段,人口增速的逐步下降,尤其是节能减排技术的日益提高和完善,在相同经济发展规模下碳排放出现总量变少和人均碳排放量也出现下降的趋势,各因素对碳排放都起到了良好的抑制作用。

综上,经济增长过程中碳排放超过自然生态系统的承载能力时,即会导致生态危机的出现,并可能呈现不断加剧的趋势,生态危机是人类在寻求生存与发展过程中的不合理生产和生活方式而产生的;在碳中和的演进过程中,碳排放强度、碳总量和人均碳排放量呈先升后降的变化,人均碳排放量的下降趋势滞后于碳排放强度和碳总量的下降趋势,技术的进步在其中起到了重要作用。

三、技术外溢对碳中和影响分析

(一)模型构建

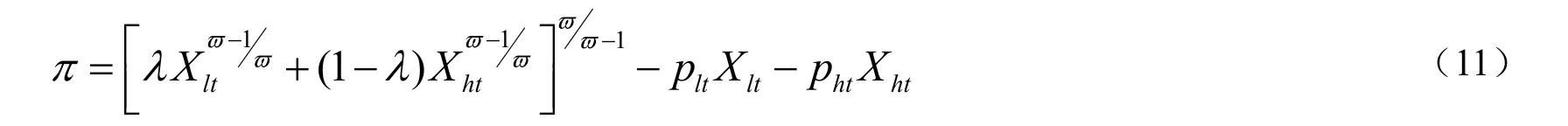

如前所述,技术的进步在碳中和的演进过程中起到了重要作用。碳中和与市场规模的扩大以及经济的发展息息相关,企业可以采用提高产品的技术含量的方式,在追求企业利润的最大化的同时,达到节能减排的目的。对整个市场而言,市场规模的扩大则是通过提高国内生产总值的方式来实现内生经济增长,但市场规模的扩大就会使得产品的生产规模扩大,而其中碳排放主要来源于产品的生产过程。从某种程度来说,经济的增长和碳排放之间的矛盾不可避免,而提高生产技术则是解决矛盾的关键所在。但对很多中小企业发展的初始阶段,其可能无力在满足利润最大化的同时去提高生产技术来达到节能减排的目的,很多中小企业可能会放弃对技术的研发以达到降低成本的目的,以下通过构建模型分析企业在追求利润最大化的同时改造技术的可能性。在完全竞争市场环境下,企业的生产经营参照道格拉斯函数可表示为:

由式(2)可得中间形态的产品的需求为:

从式(3)可知,在企业产品的生产过程中,中间形态的产品的需求弹性为,在理想情况下,企业在生产中间形态的产品为了实现利润的最大化,其产品的价格为,将值代入式(3)中,可得:

由此可得生产中间产品的利润为:

将式(3)代入式(5)可得碳排放量为:

从式(6)可知,碳排放量与企业的发展和企业的技术水平有关,且碳排放量与企业的技术水平的发展呈负相关关系,即企业的良性发展会形成一定的经济规模,而根据式(4)可知,企业技术水平的提高会增加企业的利润,间接实现经济规模的扩大,进而减少碳排放。当然新技术的引进或研发需要一定的成本,不同的政策扶持和原有的技术水平的改进程度都会影响新技术进步的概率,如果地方政府制定了鼓励创新的政策,则企业技术进步的概率会大大提高,另外,技术进步带来的利润如果能折抵研发成本,那么企业技术创新的热情也会大大提升,碳排放的量也会进一步降低。

(二)模型分析

根据之前的分析,技术的进步是实现碳减排乃至碳中和的关键。但一般而言,企业技术的进步首先出现在发达地区,新技术从发达地区向其他地区外溢和扩散成为碳减排乃至碳中和的关键途径,地区之间通过贸易往来和知识交流,逐渐推动技术的进步。对于消费者而言,其不仅要关注产品的消费量,也要关注环境质量,以下进一步分析技术进步和技术外溢对环境质量和碳中和的影响,假设消费者在时刻的产品消费量为,在时刻中大气环境的碳浓度为,时间贴现率为且,则对一个消费者来说,其终生的消费效用为:

式(10)进行一阶求导,可得:

四、结论与不足

(一)研究结论与管理启示

1.经济增长过程中碳排放超过自然生态系统的承载能力时,即会导致生态危机的出现,并可能呈现不断加剧的趋势,生态危机是人类在寻求生存与发展过程中的不合理生产和生活方式而产生的。

2.在碳中和的演进过程中,碳排放强度、碳总量和人均碳排放量呈先升后降的变化,人均碳排放量的下降趋势滞后于碳排放强度和碳总量的下降趋势,技术的进步在其中起到了重要作用。

3.碳排放量与企业的技术水平呈负相关关系,即企业的良性发展会形成一定的经济规模,企业技术水平的提高会增加企业的利润,间接实现经济规模的扩大,进而减少碳排放。

4.新技术的采用和外溢与其产品的相对供给呈负相关关系,与环境质量呈正相关关系,即企业增加新技术生产的产品随着其相对供给的增加而下降,进而间接实现碳减排乃至碳中和的目的。

(二)研究不足

研究仍有一些不足之处:1.本研究仅初步研究技术进步和技术外溢对经济发展和碳中和的影响,但低碳技术和技术进步仍有区别,本研究将技术进步作为一个整体进行研究,没有明确低碳技术在碳中和中的核心作用,由于数据的缺乏并未对低碳技术进步对碳中和的影响进行深入的分析;2.碳排放主要来源于工业企业,分析各种不同行业的技术进步对碳排放的影响,能够更为全面地把握技术进步和碳中和的趋势,未来考虑从省际面板或行业数据的角度进一步分析技术进步对碳减排和经济增长的影响。