院外心搏骤停第一反应人空间需求配置研究

2021-02-25张兵李爽桂莉

张兵,李爽,桂莉

(海军军医大学 护理学院,上海 200433)

院外心搏骤停(out-of-hospital cardiac arrest,OHCA)是全世界范围内致死的主要原因,发生率高而存活率低,其黄金抢救时间为4~6 min[1],但急救团队到达现场时间为8~12 min左右[2-4]。美国心脏协会指南在OHCA生存链中强调可由第一反应人在急救人员到达前进行即时心肺复苏和除颤,以有效缩短院前急救反应时间[1]。第一反应人指第一位抵达急病或外伤现场,接受过救护训练并获得相关证书,且能够为伤病员提供服务的人员,本研究中特指经过急救培训的自愿参与院前急救、第一位到达现场的公众。第一反应人是辅助专业急救团队的重要组成力量,但我国第一反应人普及率不及1%[5],如何将有限的第一反应人资源合理配置以在4~6 min内发挥院前急救作用,进而提高院前急救和现场救护水平,是亟待解决的问题。最大覆盖选址模型(maximal covering location problem,MCLP)是求解应急反应设施选址问题的经典方法,目标是将有限的资源最大化覆盖需求量[6],多用于急救中心等应急选址,与有限的第一反应人资源对OHCA提供时效性服务原则相契合。本研究通过构建MCLP模型分析浦东新区第一反应人对OHCA的空间需求配置,以期充分利用有限的第一反应人院前急救资源,弥补急救护理的研究空白,提高院前急救水平和OHCA患者存活率。

1 资料与方法

1.1 数据资料

1.1.1 OHCA发生位置信息 课题组于2017年6月在上海市浦东新区急救中心进行OHCA数据收集,结合美国心脏协会指南选取2012年1月至2016年12月(最近5年)的上海市浦东新区所有非创伤性OHCA患者急救病历资料作为空间需求配置的模型基础。纳入标准:意识丧失;无呼吸或不能正常呼吸(仅仅是喘息);大动脉搏动消失。排除标准:因创伤所致的OHCA,如交通事故、高空坠落等;发生在医疗机构的心搏骤停,如社区卫生服务中心、社区门诊、医院等。最终纳入病历14 210例。

1.1.2 第一反应人备选区域位置 参考社区网格化管理方案,将上海市浦东新区划分为1万平方米为单位的若干网格化单元,作为第一反应人的活动辖区。

1.1.3 覆盖半径 根据美国心脏协会指南推荐,第一反应人应在1~1.5 min内获取自动体外除颤仪然后赶至OHCA患者身边[1]。研究[7-9]显示,上海市行人的平均步速为1.24 m/s,自行车平均速度为14 km/h,电动自行车的平均速度为25 km/h。因此,本研究在前期自动体外除颤仪合理配置的基础上,结合上海市实际生活中共享自行车及共享电动自行车的普及,将第一反应人在1~1.5 min内能够充分利用共享交通资源进行院前急救的覆盖半径设置为100~500 m。当第一反应人没有可用交通工具,仅能快步行走至OHCA患者身边时,此时第一反应人在1~1.5 min内对OHCA患者实施院前急救的覆盖半径为100 m;当第一反应人可以借助共享自行车到达OHCA患者身边,此时第一反应人在1~1.5 min内对OHCA患者实施院前急救的覆盖半径为200~300 m;当第一反应人可以借助共享电动自行车到达OHCA患者身边,此时第一反应人在1~1.5 min内对OHCA患者实施院前急救的覆盖半径为400~500 m[10]。

1.2 研究方法

1.2.1 位置信息编码 通过百度在线地图,利用爬虫技术获取浦东新区行政边界。使用地理编码技术将收集的OHCA位置信息、第一反应人备选区域信息转化为坐标信息,然后将坐标信息录入地理信息系统(geographic information system,GIS)中进行空间撒点定位,本研究采用ArcGIS软件系统。将上海市浦东新区底图与位置点整合到统一的GIS地图上,进行数据落图;接着,使用空间同名点求五参数的方式,将来自不同数据源的要素校准到统一坐标系。

1.2.2 模型构建

1.2.2.1 问题描述 第一反应人空间需求配置旨在将有限的第一反应人资源合理配置以在黄金救治时间内救治OHCA患者。由于OHCA 的发生存在一定的随机性,美国心脏协会指南建议可以过去5年的OHCA位置信息作为研究基础配置急救资源。研究者参考相关文献,以社区网格化单元为第一反应人的院前急救活动区域,构建基于MCLP的第一反应人空间需求模型[6,11],目标在于对有限的第一反应人数量进行区域选址,确定第一反应人的最小需求量和合理位置,以尽可能满足更多的OHCA事件需求。

1.2.2.2 模型假设 (1)已知OHCA位置以及第一反应人备选区域信息,位置信息是离散非连续的;(2)每个OHCA点到第一反应人备选区域中心点的距离为欧式距离,即在真实空间中两点间的实际距离;(3)第一反应人备选区域可以为多个OHCA点提供服务;(4)同一时间临近地点的OHCA事件同时发生概率为0。

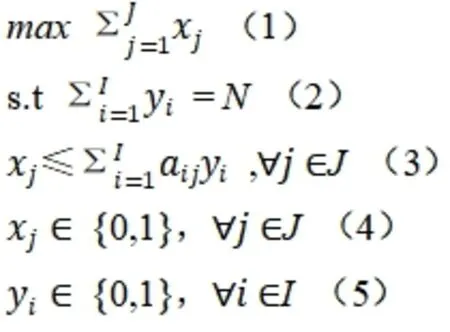

1.2.2.3 模型参数定义 (1)χj:OHCA点是否被第一反应人区域覆盖,取值为0或1;(2)yi:第一反应人是否在此区域活动,取值为0或1;(3)aij:OHCA点j是否被第一反应人区域i覆盖(在覆盖范围内);(4)N:第一反应人需求的位置数量;(5)I:将要放置的第一反应人备选区域数量;(6)J:OHCA点数量。

1.2.2.4 基于OHCA构建的第一反应人空间需求MCLP模型 目标函数(1)为最大化覆盖OHCA时的第一反应人空间需求量;约束(2)确保第一反应人的数量为给定的N;约束(3)是否至少有一个OHCA点被第一反应人区域覆盖;约束(4)和约束(5)分别表示决策变量和为0~1的二进制变量。使用Microsoft Visual Studio软件对模型进行运算,输出不同OHCA覆盖率下第一反应人的空间需求量。

2 结果

运算结果显示,随着对OHCA覆盖率的逐渐增加,第一反应人需求量也逐渐增加;随着覆盖半径的增加,第一反应人需求量则逐渐减少。当覆盖半径为100 m时,第一反应人可快步行走至OHCA患者身边,此时如果对OHCA的覆盖率达到80%,需至少配备第一反应人2479人;如果对OHCA的覆盖率达到95%,需至少配备第一反应人4626人。若第一反应人借助自行车骑行至OHCA患者身边,此时第一反应人的最大覆盖半径为300 m才能保证在指南推荐的时间内救治OHCA患者,这种情况下需要至少配置1626名第一反应人,才可将OHCA覆盖率提高到95%。同理,若第一反应人能够借助共享电动自行车至OHCA患者身边,此时第一反应人的最大覆盖半径为500 m,需至少配置1262名第一反应人才可将OHCA覆盖率提高到95%。具体结果见表1。

表1 基于不同覆盖半径和OHCA覆盖率时的第一反应人需求量(人)

3 讨论

3.1 第一反应人的数量和质量是制约OHCA生存链的重要因素 在发达国家,其第一反应人数量可达城市人口的1/15~1/8,在促进OHCA早期识别和呼救、实施快速心肺复苏和除颤、提高现场救护水平方面发挥重要作用[12]。国外学者在推进心搏骤停现场救护时,力求以最小的资源数量在有效的覆盖半径内覆盖95%的OHCA[11]。本研究结果显示,对于浦东新区,当第一反应人通过快步行走至OHCA患者身边时,若要覆盖95%的OHCA,需至少配备4626名第一反应人。若第一反应人能够借助共享电动自行车至OHCA患者身边,则需至少配置1262名第一反应人才可将OHCA覆盖率提高到95%。因此,未来配置第一反应人时,可根据招募的第一反应人的数量,为其合理配置交通工具,甚至在可能的情况下让第一反应人随身携带自动体外除颤器,以缩短应急反应时间,提高现场救护实施率。但是,由于我国第一反应人的急救普及还处于发展阶段,高质量的第一反应人数量可能难以满足95%的OHCA覆盖率。因此本研究同时提出在OHCA覆盖率达到80%、85%以及90%时的建议第一反应人需求量,以适合不同发展阶段的急救护理需求。

3.2 合理配置第一反应人具有可行性 近年来,随着OHCA事件频发,我国不断增加急救普及力度。上海市红十字会培训率达2.28%,根据浦东新区常住人口数[13],估计急救培训人数为12.54万人。此外,各种急救培训机构的增加也为第一反应人的数量和施救能力提供有力保障,如“第一反应”等公司率先设置了第一反应人培训课程,各地的应急办、美国心脏协会培训中心也面向公众培训急救知识和技能,并颁发资格证书,有望形成规范化的现场救护培训模式,促使更多的第一反应人参与院前急救和现场救护[14]。因此,将具备高质量救护资质的第一反应人按照空间需求量合理配置,有望使得OHCA的覆盖率达到95%以上。

3.3 社区第一反应人队伍可提高社区急救护理水平 自2004年北京市最早提出社区网格化管理模式,目前已在上海等城市推广应用。其使用网格地图技术将地理管辖区域以1万平方米划分成若干网格单元,作为最小的管理和服务单位,并配置相应的城市管理监督员,网格化管理与公安、消防、卫生部门相连通,推动各部门之间协同工作[15]。研究[16]显示,将社区救护体系嵌入到社区网格化管理中,为新冠疫情防治提供了及时精准的服务,增强了社区救护服务的整体性和实效性。因此,可以借助网格化管理人员培训其相关现场救护技能,作为第一反应人队伍中的固定人员,将需求导向与资源整合,加强社区急救护理体系。

3.4 亟待建立完善的第一反应人体系 我国急救普及率低且没有相应的第一反应人体系,也是制约OHCA院前急救和现场救护水平的重要因素之一,因此建设以需求为导向的第一反应人体系是我国现场救护亟待解决的问题。首先,严格把控准入机制,设定合适的第一反应人准入标准,确保进入体系的第一反应人具备高质量的现场救护资质。其次,需制定有效的现场救护培训计划,建立以需求为导向的技能培训体系。吴川杰等[17]研究显示,应用心肺复苏信息化教学包括3D动画和校护理系开发的虚拟仿真实训项目等方式进行培训,有助于强化技能水平,提高受训者认知能力。此外,还可以通过自主培训、游戏化体验等方式进行每3年一次的复训,在提高复习意愿的同时防止急救技能退化[18-19]。另外,应加强第一反应人调度方式研究,开辟第一反应人参与院前急救的有效途径。在计算机技术迅猛发展的背景下,可以尝试开发公众参与现场救护的调度系统,当有患者出现心搏骤停可以通过调度系统分享患者位置,呼叫距离较近的第一反应人。但是软件的推行应用需要建立在患者和第一反应人相互信任的基础上,因此需要着力宣传鼓励具备资质的公众参与院前急救和现场救护,根据影响其参与意愿的因素实施有效的护理干预措施[20]。最后,未来应强化第一反应人体系的经济效益分析,力争用最小的成本达到最大化的高质量的现场救护效果,有效应用于实践以提高OHCA患者存活率,加快推进我国院前急救和现场救护可持续发展。