表观弥散系数全域直方图在鉴别弥漫性中线胶质瘤和颅内非典型部位生殖细胞瘤中的应用价值

2021-02-18薛玉富张新宇李欣益张力强秦媛

薛玉富 张新宇 李欣益 张力强 秦媛

脑中线区域主要包括基底节、丘脑、中脑、桥脑、延髓等结构,发生于这些部位的肿瘤因位置特殊、穿刺活检难度大、影像表现类似等原因,导致其术前诊断难度加大,而不同病理类型的中线区域肿瘤,其治疗方式、预后、生存率、复发率均不同,因此提高术前诊断准确度对临床管理与决策具有重要指导意义。

本研究通过对39例弥漫性中线胶质瘤和43例中线区域生殖细胞瘤的弥散加权成像的表观弥散系数(ADC)图像进行直方图分析并评估其鉴别诊断效能,拟提供一种新的无创性方法对这2种肿瘤进行术前无创性鉴别诊断。

方 法

1.一般资料

收集我院2016年9月—2020年5月经手术病理证实的脑中线肿瘤患者的临床影像资料进行回顾性分析。纳入标准:①经手术或活检病理证实的弥漫性中线胶质瘤和生殖细胞瘤;②仅发生于丘脑、基底节、中脑、脑桥、延髓等中线部位的生殖细胞瘤;③MRI图像质量清晰,序列齐全,ADC图像清晰符合后处理要求;④患者临床资料齐全;⑤检查前未进行过化疗、放疗、手术及其他治疗。排除标准:①图像质量不佳,不能用于定量分析及感兴趣区(ROI)勾画;②发生于松果体、鞍区的生殖细胞瘤(发生于该区域的生殖细胞瘤无须与弥漫中线胶质瘤鉴别,不在本研究范围之内)。

纳入的研究对象分为2组(弥漫性中线胶质瘤组和中线区域生殖细胞瘤组)。弥漫性中线胶质瘤组共39例,男20例,女19例,年龄10~31岁,平均(14.5±5.7)岁,其中14例位于脑桥,8例位于基底节(左侧基底节5例,右侧基底节3例),7例位于丘脑(左侧丘脑3例,右侧丘脑4例),6例位于中脑(左侧中脑4例,右侧中脑2例),4例位于延髓;中线区域生殖细胞瘤共43例,男23例,女20例,年龄8~23岁,平均(15.4±6.9)岁,其中18例位于基底节(左侧基底节10例,右侧基底节8例),15例位于丘脑(左侧丘脑6例,右侧丘脑9例),7例位于中脑(左侧中脑4例,右侧中脑3例),3例位于延髓。临床均表现头痛,呕吐,行走不稳。

2.仪器与检查方法

采用Siemens Amira 1.5 T MR扫描仪,头颈联合线圈。MRI扫描参数如下:采用快速自旋回波(TSE)T2加权成像(WI)序列,重复时间(TR)为3 300 ms,回波时间(TE)为54 ms,视野(FOV)240 mm×240 mm,层厚4 mm,层间距1.2mm。

3.图像处理与分析

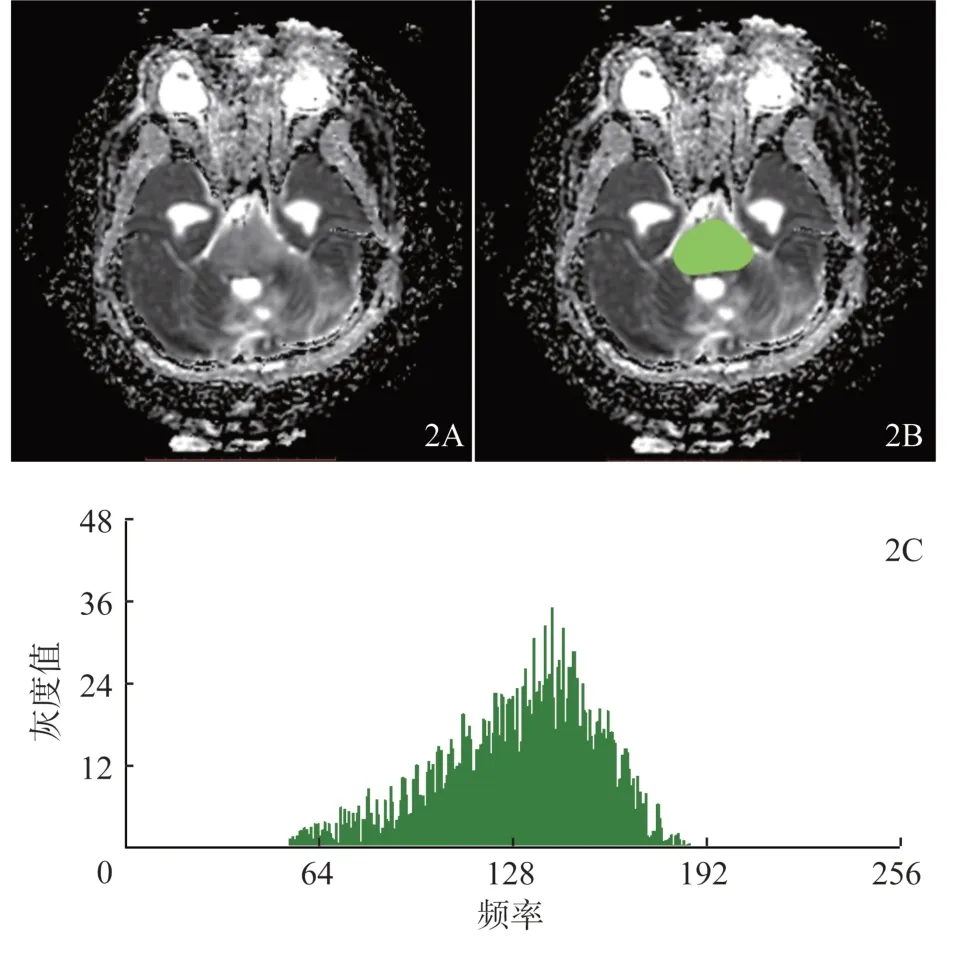

从图像存储与传输系统(picture archiving and communication system,PACS)后处理工作站导出MRI图像,由2名具有10年以上工作经验的放射科医师于横断面ADC图像包含所有肿瘤层面共同、手动勾画ROI。ROI的选取参考T1WI增强或液体衰减反转恢复(FLAIR)序列确定瘤体边缘,将肿瘤、内部囊变坏死及瘤周水肿在内的所有成分全部包含在内,以绿色填充肿瘤区域,直方图由软件自动生成(图1、2),计算参数包括平均值、最小值、ADC5%、ADC10%、ADC25%、ADC50%、ADC75%、ADC90%、ADC95%、最大值、众数、峰度、偏度、方差、不均一性、极差、熵值。

图1 脑桥弥漫性中线胶质瘤患者(男,19岁)ADC直方图分析

图2 脑桥非典型生殖细胞瘤患者(男,21岁)ADC直方图分析

4.统计学分析

采用SPSS 22.0进行统计学分析。首先对数据进行正态性检验和方差齐性检验,符合正态分布的计量资料以±s表示,不符合正态分布者以中位数(四分位间距)表示。分别采用独立样本t检验(正态分布)或Mann-WhitneyU检验(偏态分布)进行比较。对于有统计学差异的参数,绘制受试者操作特征(ROC)曲线并分析Youden指数,比较2组各直方图参数的诊断效能。

结 果

1.各直方图参数分析

弥漫性中线胶质瘤组的ADC50%、ADC75%、ADC90%、最小值、方差、不均一性和极差均高于中线区域生殖细胞瘤组,而最大值和偏度则低于中线区域生殖细胞瘤组(P<0.05),差异有统计学意义。平均值、ADC5%、ADC10%、ADC25%、ADC95%、众数、峰度、熵值差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 弥漫性中线胶质瘤和中线区域生殖细胞瘤直方图参数统计分析

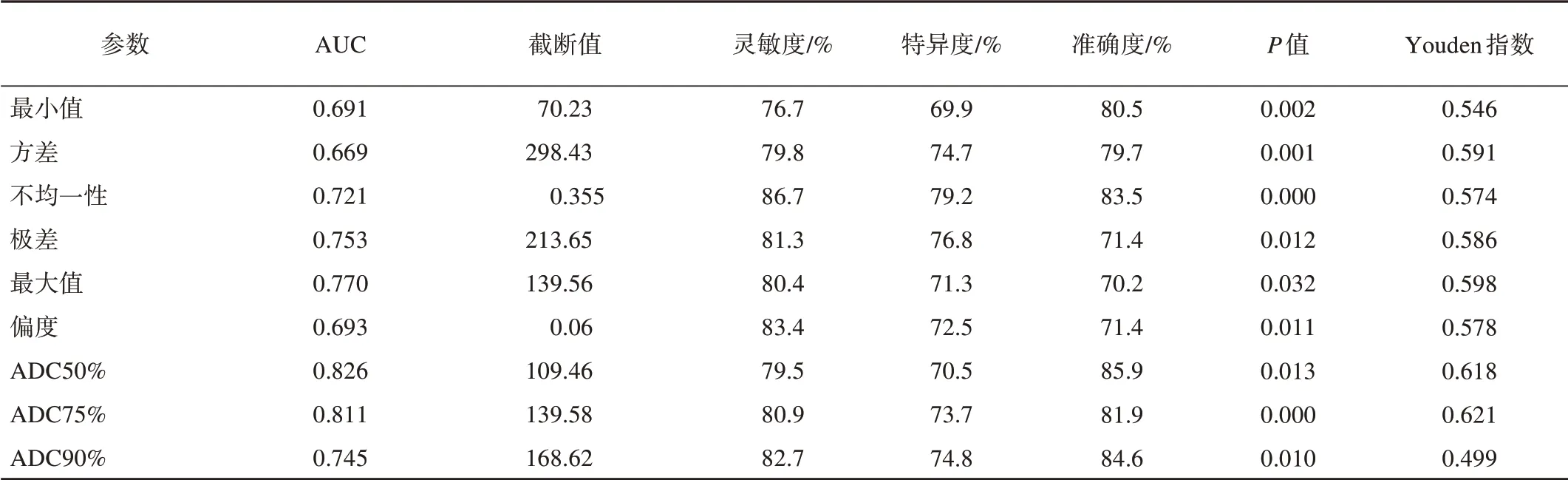

2.具有统计学差异的各直方图参数的ROC曲线分析

对差异具有统计学意义的ADC直方图参数,绘制ROC曲线并分析其诊断效能,计算曲线下面积(AUC),以最大Youden指数的临界点作为鉴别2种肿瘤的截断值。分析的结果显示,相较于其他参数,ADC50%、ADC75%具有较高的鉴别诊断效能,其中ADC50%的AUC为0.826,以109.46×10-6mm2/s为截断值,其诊断的灵敏度、特异度及准确度分别为79.5%、70.5%、85.9%;ADC75%的AUC为0.811,以139.58×10-6mm2/s为截断值,其诊断的灵敏度、特异度及准确度分别为80.9%、73.7%、81.9%,二者的AUC差异有统计学意义(Z=2.912,P=0.03)。详见图3、表2。

图3 各ADC直方图参数鉴别弥漫性中线胶质瘤和中线区域生殖细胞瘤的ROC曲线

表2 ADC各直方图参数对弥漫性中线胶质瘤和中线生殖细胞瘤鉴别诊断效能

讨 论

2016版WHO中枢神经系统新分类中[1],“弥漫性中线胶质瘤,H3K27M突变型”被定义为一类全新、独立弥漫性星形细胞瘤亚型,WHO分级Ⅳ级,呈弥漫性中线浸润生长为特点,以星形胶质细胞分化和组蛋白H3基因H3F3A或HIST1H3B/CK27M突变为主要特点。本病好发人群为儿童和青少年,主要发病部位为丘脑、基底节及脑桥、延髓等,临床表现主要包括头痛、头晕、颅压增高、视觉障碍、意识障碍、步态紊乱、肢体无力等,与文献报道相符[2-4]。生殖细胞瘤占所有中枢神经系统肿瘤的1%~2%[5],WHO分级Ⅳ级,多发生于青少年,20岁以下占90%,发病高峰为10~20岁,男性多于女性。80%~90%生殖细胞瘤位于中线靠近第三脑室,最常好发部位为松果体,其次为鞍上区,发生于丘脑和基底节仅占5%~10%[6],极少数发生于脑干及大脑半球[7]。不同于发生于鞍区或松果体区等典型部位的生殖细胞瘤,非典型部位生殖细胞瘤临床症状并无明显特异性,主要包括头晕、头痛、呕吐及偏侧肢体乏力等[7]。由此可见,发生于丘脑、基底节及少数脑干等非典型部位生殖细胞瘤与弥漫性中线胶质瘤无论是发病部位还是发病人群年龄均有一定程度重叠,因此需与弥漫性中线胶质瘤进行鉴别,目前国内还没有研究采用ADC全域直方图对此2种肿瘤进行鉴别诊断。

ADC值是反映病灶区域内水分子弥散和毛细血管微循环的定量参数[8-9],但受到内外环境因素的干扰,比如肿瘤内部坏死、囊变及出血等成分都会影响ADC测值准确性。弥漫性中线胶质瘤和非典型部位的生殖细胞瘤均容易出现囊变、坏死,避开囊变、坏死区域选取特定区域勾画ROI获取ADC值的方法并不能完全反映肿瘤内部结构变化及异质性,且可重复性不高,人为因素也不容忽视[10-11]。目前,全域ADC直方图技术已经广泛应用于全身各系统的肿瘤诊断及鉴别诊断,胶质瘤分子亚型鉴别,肿瘤术前分级及预后评估等领域[10-11],因此本研究采取ADC全域直方图的方法对整个肿瘤进行测量,ROI勾画范围包括囊变、坏死等区域,该方法不仅可重复性好,也更加真实地反映肿瘤内部复杂的组织构成及病理生理变化。

本研究利用ADC全域直方图的方法对弥漫性中线胶质瘤和非典型部位生殖细胞瘤进行术前无创性预测,研究结果显示弥漫性中线胶质瘤组的ADC50%、ADC75%、ADC90%、最小值、方差、不均一性和极差均高于中线区域生殖细胞瘤组,而最大值和偏度则低于中线区域生殖细胞瘤组,差异有统计学意义;平均值、ADC5%、ADC10%、ADC25%、ADC95%、众数、峰度、熵值差异无统计学意义。ADCn%被定义为肿瘤全域ADC灰度直方图中位于第n个百分位的ADC值,比如本研究中弥漫性中线胶质瘤组的ADC50%为(182.34±21.03)×10-6mm2/s,可理解为ADC灰度直方图中位于第50个百分位的ADC值为182.34×10-6mm2/s。2组肿瘤间ADC50%、ADC75%、ADC90%的差异提示2组不同肿瘤的肿瘤组织成分差异及肿瘤内部构成或分布不同。直方图参数ROC曲线图显示,ADC50%的AUC为0.826,以109.46×10-6mm2/s为截断值,其诊断灵敏度、特异度及准确度分别为79.5%、70.5%、85.9%;ADC75%的AUC为0.811,以139.58×10-6mm2/s为截断值,其诊断灵敏度、特异度及准确度分别为80.9%、73.7%、81.9%。由此可见,ADC50%、ADC75%均具有较高的鉴别诊断效能,其中ADC50%诊断效能更高。方差代表随机变量和均值之间的偏离程度;不均一性是用于描述肿瘤信号值分布均匀程度的参数,值越大,代表信号分布越不均匀;极差(最大值-最小值)常用于评价样本数据的离散度。弥漫中线胶质瘤比非典型部位生殖细胞瘤更容易出现坏死、囊变,ADC值离散程度可以将2组肿瘤异质性差异量化,因此方差、不均一性和极差等反映肿瘤内部异质性的参数均高于中线区域生殖细胞瘤组。偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,主要用于衡量数据分布不对称性,偏度为负值称分布具有负偏离,此时数据位于均值左边的比位于右边的少,直观表现为左边的尾部相对于与右边的尾部要长,偏度为正值称分布具有正偏离,此时数据位于均值右边的比位于左边的少,直观表现为右边的尾部相对于与左边的尾部要长,偏度的绝对值越大,分布形态偏移程度越大。弥漫性中线胶质瘤组的偏度低于非典型部位生殖细胞瘤组,两组的偏度均为负值,弥漫性中线胶质瘤偏度为-0.46,非典型部位生殖细胞瘤组偏度为-0.78,弥漫性中线胶质瘤偏度绝对值更小,可能与肿瘤细胞更密集、核质比更大和内部信号更混杂等因素有关[12-13]。

本研究仍存在以下局限性:首先,纳入样本数量相对较少,后期需要扩大数量增加样本代表性;其次,观察者以T1WI增强或FLAIR序列为参考在ADC图上手动勾画肿瘤边界,人工操作难以避免出现偏倚和误差;最后,本研究仅采用单指数模型DWI图像重建获得ADC图,未使用双指数模型重建方法,下一步研究可采用双指数模型重建方法进一步评估肿瘤内部异质性及生物学特性[14-15]。

综上所述,ADC全域直方图在鉴别弥漫性中线胶质瘤和中线区域生殖细胞瘤方面具有较高价值,ADC50%、ADC75%均具有较高的鉴别诊断效能,其中ADC50%是具有最佳鉴别效能的诊断指标。