基于“活态共生”的中小型河流遗产保护与复兴

2021-02-18李桂芳吴曼妮郑文俊

李桂芳 吴曼妮 郑文俊

摘要:中小型河流遗产是流动着的活态遗产,对其进行保护与复兴的核心问题是如何平衡河流遗产的活态传承与复兴发展,寻求两者共生的策略。以“活态遗产”“共生理论”为基础,提出适合中小型河流遗产保护与复兴的“活态共生”策略框架,并选取世界灌溉工程遗产桂林灵渠为研究案例,识别其空间形态、历史功能的4个演变阶段,析出灵渠的活态变化特征及与城市、社区、农业、旅游的共生特性。基于活态共生的视角,从空间、时间、功能、文化4个维度总结出灵渠古运河遗产保护与复兴的经验,可为中小型河流遗产的保护与复兴提供启示。

关键词:活态共生理论;河流遗产保护;遗产复兴;灵渠

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2021)06-0007-06

收稿日期:2021-11-04

修回日期:2021-12-17

Abstract: Small and medium-sized river heritage is a flowing living heritage. The core issue of its protection and revival is how to balance the living heritage and development of river heritage, and seek the symbiosis of the two. Based on “living heritage” and “symbiosis theory”, this study puts forward a strategic framework of “living symbiosis” suitable for the protection and revival of small and medium-sized river heritage, and takes the Ling Canal in Guilin , the world irrigation engineering heritage, as a case study. By identifying the four evolution stages of morphology and historical function of the Ling Canal, the characteristics of its living changes and its symbiosis with cities, communities, agriculture and tourism are obtained. Finally, based on the perspective of living symbiosis, the paper summarizes the experience of the protection and revival of the Ling Canal from the four dimensions of space, time, function and culture, which can provide enlightenment for the protection and revival of small and medium-sized river heritage.

Key words: Living symbiosis theory; River heritage protection ; Heritage revival; The Ling Canal

以京杭大運河、都江堰等为代表的历史河流遗产是典型的“活态文化遗产”,具有大尺度、跨区域、综合性等资源特点,引起了诸多学者关注。学者们取得的成果涉及运河遗产廊道的保护传承与活态利用[1~2]、遗产保护管理模式[3]、遗产的适应性管理[4]等方面,但缺少对中小型河流遗产的保护策略、管理与价值研究等的讨论,及其保护与复兴理论分析框架的系统构建。中小型历史河流遗产是指大运河、都江堰等以外的规模、影响力相对较小的河流遗产,具有鲜明的地域性、地理空间连续性的特征,传递着城市的地域文化和风土生态。因此,对其进行保护与复兴的理论研究和实践总结非常必要。

基于此,本文在建构“活态共生”的研究逻辑框架基础上,以中小型河流遗产的典型代表—桂林灵渠为对象,梳理千年古运河在不同时期的形态、功能的演变历程,并结合运河遗产的共生特性,剖析其在空间、时间、功能、文化维度如何实现保护与复兴。

1中小型河流遗产保护复兴的活态共生理论

1.1“活态遗产”与“共生理论”

2003年,国际文物保护与修复研究中心(ICCROM)发起了“活态遗产地计划”,该计划的目标是在遗产地的保护与管理领域增强对活态遗产概念的意识。ICCROM最终于2009年将“活态遗产”定义为“保持原有功能的遗产”,强调使用功能的延续性[5]。而延续性必然带来变化,是遗产定义、保护与管理的驱动力[6]。

“共生”的概念最早由植物学家Anton de Bary提出,是指不同种属按某种物质联系而生活在一起,互为依赖、各自获益的关系[7]。经过不断实践,日本建筑师黑川纪章总结出“共生哲学”,主旨思想包含整体与部分的共生,历史与未来的共生等[8]。各学科应用共生理论,研究在不断变化的复杂共生环境下,共生单元之间信息传递、能量传导、物质交流的共生模式的运行,以及共生系统的进化与发展[9]。

通过对作为典型活态遗产的历史河流遗产特质的了解,其遗产本体形态的演化、功能、价值不断集聚与交换的特点,与共生理论有异曲同工之处。因此借鉴上述理论,试图为中小型河流遗产建立“活态共生”的保护与复兴的思路,以期探寻其保护与发展更加科学健全的方法。

1.2活态共生理论框架

1.2.1活态共生理念与中小型河流遗产的契合

一方面,活态共生理念为中小型河流遗产的保护与复兴提供了新思路。

近年来,运河、灌溉工程等活态遗产逐渐成为我国新兴的遗产保护热点,但如何处理不同尺度的河流遗产的保护与传承、延续与更新,遗产本体保护与城市现代化建设等关系问题,学者们存在观念认识和方法上的差异。20世纪中叶至今,活态遗产、共生理念逐渐运用于各个研究领域。作为一种保护理念,活态共生模式是将保护遗产文化记忆与创造遗产文化记忆并行,保护范围从单个的遗产本体扩展到整个地区文脉的动态发展过程[10]。譬如,中小型河流遗产既要保护遗产本体,又要强调“非静态式”保护、城市发展和遗产保护的协同共生,活态共生理念可为这种需求提供可行的解决途径。

另一方面,中小型河流遗产是利用活态共生理念解决保护问题的最佳尺度。

中小型河流遗产的价值、保护力度、与城市共生关系等都因城市的规模与综合发展能力而具备独特性,意味着其保护与复兴具有独特性和针对性。大型河流遗产保护问题同时也是多个城市问题,其保护策略与工作应是综合性、多目标性的,在保护研究工作中需要引入城市研究方法,从更大的层面看待遗产本身,才能达到城市与遗产的共生。在中小型河流遗产的保护与复兴过程中,引入活态共生的理念,以历史河流遗产整体与部分、历史与未来、遗产与环境的共生为出发点,从多个维度探讨城市的更新和改造与遗产主体保护等要素之间的共生,其可操作性与指导性会更加切实有效、契合。

1.2.2活态共生理论框架构建思路

基于上述认识,建立研究的整体逻辑框架,作为中小型河流遗产保护与复兴的主要依据。整体分析框架包括遗产认知框架和中小型河流遗产保护与复兴维度两大部分内容(图1)。

首先,中小型河流遗产活态共生保护与复兴理论体系是以遗产保护与复兴存在的现实问题为出发点,以活态遗产和共生理论为理论基础,研究其主要思想和核心观点,借鉴并提出活态共生的理论结构。同时明确中小型河流遗产保护与复兴应是一个系统的工作,包括遗产本体形态演变、功能转化、价值延承的活态特性,乃至与城市、社区、农业、旅游4个共生单元在共生环境影响下的共生模式。其次,中小型河流遗产的更新发展具有历时性和共时性的特点,不仅要考虑当下城市环境的制约因素,还要思考其未来走向。可见,实现中小型河流遗产的保护与复兴,不仅应对其本体及遗产景观风貌进行保护,还应从空间、时间、功能和文化4个维度对中小型河流遗产各要素进行纵横双向的保护。

本文选取桂林灵渠作为中小型河流遗产的研究案例,对其进行活态共生保护与复兴的框架拟定与实证分析。

2灵渠历史演变与功能转换

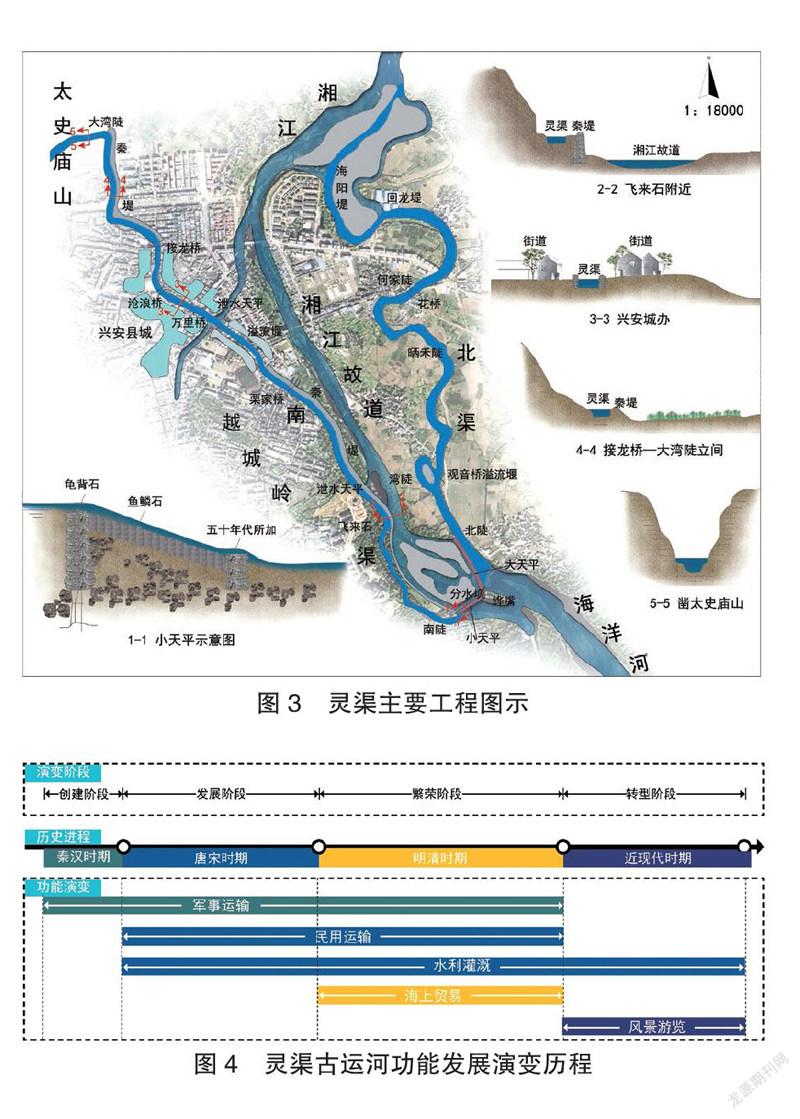

公元前214年,为方便军事运输,秦始皇下令开凿灵渠。灵渠位于桂林兴安县,修建于海洋河(属长江水系)与始安水(属珠江水系)两条水系最近位置[11],船只可由湘江到达漓江进入珠江水系(图2)。灵渠全长37.4 km,主体工程由铧嘴、大小天平、南渠、北渠等部分组成[12](图3),是我国著名的古代水利工程,与都江堰、郑国渠被誉为“秦代3个伟大水利工程”。1988年灵渠被列为全国重点文物保护单位,2018年入选世界灌溉工程遗产。

桂林灵渠历史演变与功能转换具有明显的阶段性,大致分为秦汉时期、唐宋时期、明清时期与近现代时期4个阶段(图4)。

2.1秦汉时期:军事运输

公元前221年,秦始皇统一六国之后,发动了征服岭南的战争。“乃使尉屠睢发卒五十万为五军:一军塞镡城之岭……一军结余干之水,三年不解甲弛弩;使监禄无以转饷,又以卒凿渠而通粮道,以与越人战”[13]。秦汉时期的灵渠工程结构并没有详实的文献记载,但从其能够实现正常通航的情况推测,必须完成修筑拦水坝、开凿分水岭、挖掘北渠等工程,才能成功將海洋河水引入南渠。

《寰宇记》记载:“后汉伏波将军马援,开湘水,为渠六十里,穿度城中,今城南流者,是因秦旧渎耳”。东汉建武十七年,伏波将军马援南征平叛乱,为了实现粮草顺利运输,对灵渠进行了进一步的加固和疏浚。三国、两晋、南北朝、隋朝,其间动乱割据,战乱频仍,灵渠也随着湮废无闻,不见对之利用疏浚[14]。

2.2唐宋时期:军民两用

该时期灵渠进入一个新的疏浚和整修期,其功能转为军民两用。桂管观察使李渤和鱼孟威相继修葺灵渠,修整铧堤、陡门、铧嘴等重要水工构筑物与疏浚渠道,使其恢复航运功能,以致“虽百斛大舸,一夫可涉”[15]。据《桂州重修灵渠记》与《宋史·陶弼传》分别记载的“或王命急宣,军储速赴,必征十数户乃能济一艘”“师征安南,馈饷于是乎出,大为民利”,可见灵渠是唐宋时期重要的军事运输渠道。此外,灵渠的顺利通航,加强了桂州与中原各地的联系,南北商贸流通因其而进一步发展。宋代,“两广食盐行销湖南,广西稻谷北运临安,赖于水路运输”[16]。

2.3明清时期:海上贸易

明清之际是灵渠航运的繁荣时期。明代洪武二十九年,御史严震直主持灵渠的修葺,“灵渠堤岸长一百二十六丈……南北河道疏通五千一百五十九丈。陡岸三十六处。灌田水函二十四处”[17]。清代康熙五十三年,清政府吸取了多年来修建和管理经验教训,对灵渠的工程构筑物进行修建,并加强其稳定性、整体性。乾隆十九年,灵渠工程的修筑参考了康熙年间渠堤的修筑方法,“天平石下堤畸零处,基则尽钉松桩,上均用青石密砌,两石相接之处悉以生铁锭钤锢”①。明清时期过往灵渠的船只络绎不绝,时人谓灵渠有“夫陡河虽小,实三楚、两广之咽喉,行师馈粮以及商贾百货之流通,唯此一水是赖”②。

2.4近现代时期:灌溉与游憩功能

民国时期,灵渠继续发挥重要水运枢纽的作用,日通过船只高达六百多艘,展现灵渠交通运输之繁忙[18]。这一盛况因粤汉铁路、湘桂公路、湘桂铁路建成通车而渐渐衰弱,灵渠的运输功能被灌溉功能取代,导致其长期断航,工程结构残损严重[19]。新中国成立后,在国家和地方的大力支持下,对大、小天平和陡门等传统工程结构进行全面修整,设立水利管理委员会,将灵渠改建为现代灌溉水利工程,建立以灵渠为核心的地方灌溉网,使其有效灌溉面积大大提升。1973年,灵渠开始接待游客,并设立了管理处,成为水利灌溉、科学研究、风景游览等综合利用的水利工程和重要文化遗产。

3灵渠古韵新辉与城乡发展

3.1因河而兴,沿河布城

兴安县因河而择址,在灵渠的辐射影响下沿河布城,运河与城市形成互动共生关系(图5~6)。明朝方昇在《灵渠赋》中记道:“舟楫既通,货物交进遂使天下之旅,重可轻而远可近”。在灵渠运河沿线崛起了一大批市镇、码头等,既给兴安县带来商业繁荣图景,又孕育出底蕴深厚的水文化。近现代时期,灵渠水运的突出价值被铁路、公路所取代,灵渠停运,被改为农田灌溉和城市供水工程。兴安县以灵渠运河复兴作为契机来推动城市更新,结合灵渠修缮工程、南渠复航工程,启动灵渠沿岸生态环境整治与制定灵渠保护法规等一系列的综合措施,成为了一座水城共生的城市。兴安县将启动灵渠景区提升改造规划,建设“十里湘漓画廊”景区,形成以灵渠为载体的“一核两翼”大型综合历史人文生态田园旅游度假区。

3.2古渠之水,惠泽古村

两千多年来沿线村落(图7)与灵渠发生频繁互动,形成如有机生命体般生长、发育、传承的共生关系。早期灵渠的守陡人主要由季、颜、宿三姓陡军奉命驻守,并依灵渠沿岸而居,形成多个陡军村落[20],现在成为与灵渠共生的传统村落与旅游社区。灵渠两岸分布着南陡村、三里陡、季家村、大湾陡村等20多个古村落。如南陡村,从古至今村民便以撑船跑水运为业,灵渠遗产旅游开展之后,便在灵渠景区内开展旅游经营项目[21];打鱼村位于灵渠北渠一段,灌溉便利,农业生产条件好,在古代至民国时期,部分村民参与撑船与灵渠维修的工作;大湾陡村因建在北渠的大湾陡旁而得名,是兴安八景之一“北廓耕耘”所在地。

3.3以水事农,沃野千里

古灵渠至今仍滋养两岸万亩粮田,成就了“兴安粮仓”。灵渠因方便船舶航行而建,但后来其水利灌溉功能逐渐受到重视。唐代最早出现有关灵渠灌溉功能的记载。唐代景龙末年,桂州都督王峻曰:“堰江水,开屯田数千顷,百姓赖之”[22]。宋代桂北农业生产有了长足的发展,地理学家周去非在其著作《岭外代答》中描述“渠水绕迤兴安县,民田赖之”。到了明初,灵渠灌溉效益十分显著,《明实录》记载其“可灌田万顷”。20世纪50年代,在全国大兴水利的背景下,兴安县开展灵渠修复工程,新建、扩建大量的支渠、农渠等,灌溉体系得到进一步发展,提升了农田的灌溉面积。2018年,兴安县人民政府门户网站发布了灵渠灌溉总面积约为43 km²(图8)。

3.4千年余韵,诗画兴安

如今灵渠以新的姿态向世人展现秦风古韵和厚重的文化积淀。兴安县自古以来吸引了众多的文人墨客竞相歌咏。明代崇祯十年,徐霞客从湖南入桂林游灵渠,《徐霞客游记》中记载:“渠至此细流成涓,石底嶙峋。时巨舫鳞次……则去箔放舟焉”。清代诗人袁枚到桂林游访,写下了《由桂林溯漓江至兴安》一诗,形象地描绘了灵渠沿岸的风光。1973年,灵渠经批准正式对外开放,有大量文化名人、专家学者前来观光或考察。2013年,广西首条休闲绿道在兴安县正式开通,专供游人在生态、休闲的环境中领略灵渠的历史古迹和迷人的沿岸风光(图9)。2017年,兴安县启动了灵渠复航工程,复航项目分三期推进,于2019年6月底实现全线复航。未来兴安县将持续推动灵渠申遗工作,加快一系列灵渠保护利用项目,建设山水环绕、城景交融的兴安。

4灵渠保护复兴的经验总结

近年来,我国很多中小型河流遗产的保护状况不佳,一些具有历史价值的水工构筑物遭到破坏,也未制定科学、系统、完善的遗产管理制度等。如何保护与复兴这些中小型河流遗产,灵渠的保护与复兴经验有较强的借鉴意义(图10)。

4.1整体活態共生与局部更新利用

灵渠是兴安县的组成部分,除了保护遗产区的风貌特征之外,还在保护复兴的过程中同城市区域发展相结合,实现发展一体化。灵渠与县内其他旅游景点共同形成区域旅游的格局。在景点层面,通过景观延伸、道路导向、文化传播等方式,使灵渠和猫儿山、乐满地等其他景点联系在一起,形成城市范围内不同共生主体间的互惠共生关系;在文化层面,通过对灵渠历史文化的活态利用,使其与兴安县的红色文化、山水文化等相互共生,更完整地还原兴安县历史记忆;在城市发展战略层面,以“灵渠的传承与复兴”作为战略主题,实施旅游带动、文化提升和特色强化三大战略,使灵渠与城市发展形成共生关系。

兴安县在灵渠复航的机遇下,按照“一渠两岸百里画,三乡九肆六十屯”的美好愿景,与水系连通项目、田园综合体建设项目等相结合,着手打造沿岸全域旅游示范经济带。具体策略体现在结合农村污水治理项目,开展污水治理工作;结合农村绿化、“花化”建设项目,打造灵渠“美化、绿化、花化”长廊;策划水坝博物馆、水利公园等项目,持续推进灵渠景区、水街等遗产景观建设。

4.2科学保护管理,延续古运河发展

古灵渠能够至今仍滋养湘桂走廊,并在岁月流淌中长葆青春的根本原因,在于坚持以科学管理制度进行修缮。灵渠的管理结构随着功能的转变而发生改变。1930年前,灵渠主要发挥的是其航运功能,管理机构主要职责是其水路运输管理;1930年后,灵渠的航运功能逐渐被灌溉及旅游功能取代,其管理职责也转变为景区管理和文物的保护与管理[18]。1989年,为了保护灵渠风貌,兴安县人民政府公布了灵渠遗产的保护范围。灵渠工程修缮基本遵循了“五年大修,三年小修”的岁修制度和“百年一修,一修管百年”保护模式。

4.3遗产功能复合化,激活古运河复兴

历经两千多年,灵渠至今发挥着灌溉、旅游、排洪、科研等功能。灵渠开凿目的是为了实现军事运输,而开凿后方便了农业灌溉,促进了当地农业的发展,同时促进了岭南与岭北经济文化以及海外贸易文化的交流。如今灵渠遗产功能不断拓展与复合,重塑千年古渠活力,营造具有地域特色的沿岸风貌,结合城市建设,打造现代活力运河遗产景观;同时满足人们对遗产多样化的需求,成为集灌溉、旅游与防洪等多功能为一体的水利工程遗产。

4.4文化遗产全面保护,传承地方记忆

灵渠遗产保护与复兴即为古渠遗产文脉延续、秦风古韵文化氛围维持。新中国成立后,政府对灵渠的物质与非物质文化遗产的保护利用更加重视。首先,建立完善的保护体系,明确灵渠水利枢纽工程的保护类型和对象:一方面系统地分类梳理公共生活、风俗习惯、文化生活等非物质文化遗产;另一方面,对灵渠工程文物本体、灵渠伴生历史文化遗存等物质文化遗产进行分类、分级整理。其次,对于古渠有形遗迹与无形遗迹分别采取就地保护、遗产景观重现和环境协调的保护策略。

5结语

综上所述,本研究从中小型河流遗产保护与复兴的现实问题出发,在活态共生理念的指导下,对中小型河流遗产的活态认知、共生主体深入剖析并逐步推导,建立了一种适用于中小型河流遗产保护与复兴的“活态共生”框架,为城市历史河流遗产的活态保护与传承提供一种新范式。并且,本研究以桂林灵渠作为实证案例,依据理论框架逐步深入分析,梳理了其历史演变与功能转换的创建、发展、繁荣与转型阶段,析出古运河与城市、社区、农业与旅游共生特性,总结其在空间、时间、功能与文化维度上的保护与复兴策略,最终凝练出灵渠较为合理的遗产“活态共生”的保护与复兴经验总结框架,以期为同种类型的历史河流遗产活态保护提供新的思路和有益参考。

注:图2改绘自参考文献[11];图3改绘自参考文献[12];图5底图来源自兴安城市总体规划(2003-2020);图6底图来源自兴安城市总体规划(2017-2035);图7~9底图来源自谷歌地图;其余图片由作者自绘

参考文献:

[1] 单霁翔. “活态遗产”:大运河保护创新论[J]. 中国名城,2008(2):4-6.

[2] 杨昀. 大运河遗产廊道的保护传承与活态利用——以苏州段运河为例[J]. 中国名城,2020(4):76-81.

[3] 王元. “活态”世界遗产保护管理模式的实证分析——以都江堰为例兼论对中国大运河遗产的启示[J]. 遗产与保护研究,2018,3(11):24-32.

[4] 刘庆余. 京杭大运河遗产活态保护与适应性管理[J]. 江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2018,44(2):79-84.

[5] 赵晓梅. 活态遗产理论与保护方法评析[J]. 中国文化遗产,2016(3):68-74.

[6] BRITT BAILLIE. Living Heritage Approach Handbook[R]. Rome:International Centre for the Study of thePreservation and Restoration of Cultural Property (IC-CROM),2009.

[7] 馮淑华. 基于共生理论的古村落共生演化模式探讨[J]. 经济地理,2013,33(11):155-162.

[8] 黑川纪章. 共生城市[J]. 建筑学报,2001(4):7-12.

[9] 王璠. 基于共生理论的中小城市空间结构发展策略研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2010.

[10] 孔德政,王冬梦,谢珊珊,等. 多元活态遗产廊道带动式模式构建——以河南省大运河滑县段为例[J]. 中国名城,2015(6):32-37.

[11] 张春平. 史禄不言,灵渠有名[J]. 中国三峡,2016(3):98-103.

[12] 郑连第. 灵渠工程及其演进[J]. 广西水利水电科技,1985(3):10-29.

[13] 刘安. 淮南子[M]. 北京:中华书局,2009.

[14] 刘范弟. 唐代两次灵渠整修工程略论[J]. 长沙水电师院社会科学学报,1996(4):111-113.

[15] 鱼孟威. 桂州重修灵渠记[M]//兴安县地方志编纂委员会. 兴安县志. 南宁:广西人民出版社,2002:707.

[16] 桂林市志[M]. 北京:中华书局,1999:631.

[17] 严震直. 通筑兴安渠陡记[M]//桂林市革命委员会文物管理委员会. 灵渠资料辑要. 桂林:桂林市革命委员会文物管理委员会,1975:15.

[18] 苏倩. 灵渠的保护、利用与申报世界文化遗产对策研究[D]. 桂林:广西师范大学,2017.

[19]燕柳斌,刘仲桂,张信贵,等. 灵渠工程的功能分析与研究[J]. 广西地方志,2003(6):50-53.

[20] 孙玲. 族群的建构与维系:灵渠守陡人的历史文化与认同[D]. 南宁:广西民族大学,2016.

[21] 周大鸣,石伟. 遗产旅游与乡土社会——关于灵渠文化遗产的旅游人类学研究[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版),2011,33(2):72-78.

[22] 刘晌. 旧唐书(卷93列传第43)[M]. 北京:中华书局,1975:2985.

作者简介:

李桂芳/1996年生/女/广西德保人/桂林理工大学旅游与风景园林学院(桂林 541004)/在读硕士研究生/专业方向为风景园林历史与理论

吴曼妮/1996年生/女/陕西安康人/硕士/中铁第五勘察设计院苏州众通规划设计有限公司(苏州 215131)/景观设计师/专业方向为风景园林历史与理论

(*通信作者)郑文俊/1979年生/男/湖北天门人/博士/桂林理工大学旅游与风景园林学院(桂林 541004)/教授,博士生导师/研究方向为风景园林历史与理论,民族乡土景观/E-mail: 149480860@qq.com