考古所见战国秦汉时期的“般官”研究

2021-02-16杜小钰

杜小钰

(金陵科技学院人文学院, 江苏 南京 210038)

在考古出土的文物中,常见这样一类战国秦汉时期的职官名称:“职官名+左般/中般/右般”或“地名/宫名+(职官名)+左般/中般/右般”。这种职官名称形式较特殊,且都含有“般”字,姑且称之为“般官”。此类“般官”在传世文献中并无记载。最早发现的一例般官——“齐大官右般”,见于20世纪70年代山东省淄博市考古发掘出土的西汉齐王墓青铜器铭文中,学者将其释读为“食官”。随着考古出土资料的不断丰富,已有十多例“般官”被发现。在新材料的佐证下,在学界影响较大的将般官统一释读为“食官”的说法显而易见具有片面性和不合理性。因此,笔者对考古所见战国秦汉时期的“般官”进行全面梳理和综合考察,并通过对相关历史文献资料的考证,对此类般官的释读得出自己的研究结论。

一、战国秦汉时期的“般官”名称及传统释读

考古所见战国秦汉时期的“般官”名称主要见于青铜器铭文、封泥和官印中。为方便讨论,本文按时间顺序将战国秦汉时期般官的典型例子列举如下(表1):

表1 考古所见战国秦汉时期的“般官”名称

1978年,山东省淄博市考古发掘的西汉齐王墓中出土了大量青铜器,其中有许多是与饮食相关的鼎、勺、盆、钫和罍等,器身上均刻有“齐大官右般”的铭文[7]。在古文献中,“大”与“太”通用,“大官”即“太官”。《汉书·百官公卿表》载:“少府,秦官,掌山海池泽之税,以给共养,有六丞。属官有尚书、符节、太医、太官、汤官、导官、乐府、若卢、考工室、左弋、居室、甘泉居室、左右司空、东织、西织、东园匠十二(1)据考证,二应为六。官令丞,又胞人、都水、均官三长丞,又上林中十池监,又中书谒者、黄门、钩盾、尚方、御府、永巷、内者、宦者七(2)据考证,七应为八。官令丞。”颜师古注曰:“太官主膳食,汤官主饼饵,导官主择米。”[11]731-732《后汉书·志·百官》载:“少府,卿一人,中二千石。本注曰:‘掌中服御诸物,衣服宝货珍膳之属。’丞一人,比千石。”又载:“太官令一人,六百石。本注曰:‘掌御饮食。’左丞、甘丞、汤官丞、果丞各一人。本注曰:‘左丞主饮食。甘丞主膳具。汤官丞主酒。果丞主果。’”[12]3592据此可知秦汉时期的“太官”为少府属官,掌王之食饮膳馐。

关于职官名称中的“右般”,李学勤先生认为“右”与“侑”通,训为“助”,训“般”为“乐”,“右般”可能是侑王宴乐的官职[13]。李先生对“右般”的释读在学界影响较大,不少学者如傅嘉仪[14]和陈昭容[15]等都认同他的说法。陈治国等将般官中的“般”读为“盘”,并认为“右般”和“般”是为王室制作饮食的职官[16]。尽管陈治国等对“般”的读音有自己的见解,但其对般官的释读在很大程度上依然受到李先生的影响,仍将般官释读为掌管饮食类的职官。然而,在表1所列举的“般官”名称中,将其均释读为主管饮食的食官是十分牵强的。笔者认为上述两种对“右般”及“般官”的释读均需商榷。而要对其进行准确释读,首先需要从般官命名中的“左”“中”“右”谈起。

二、“般官”命名中的“左”“中”“右”

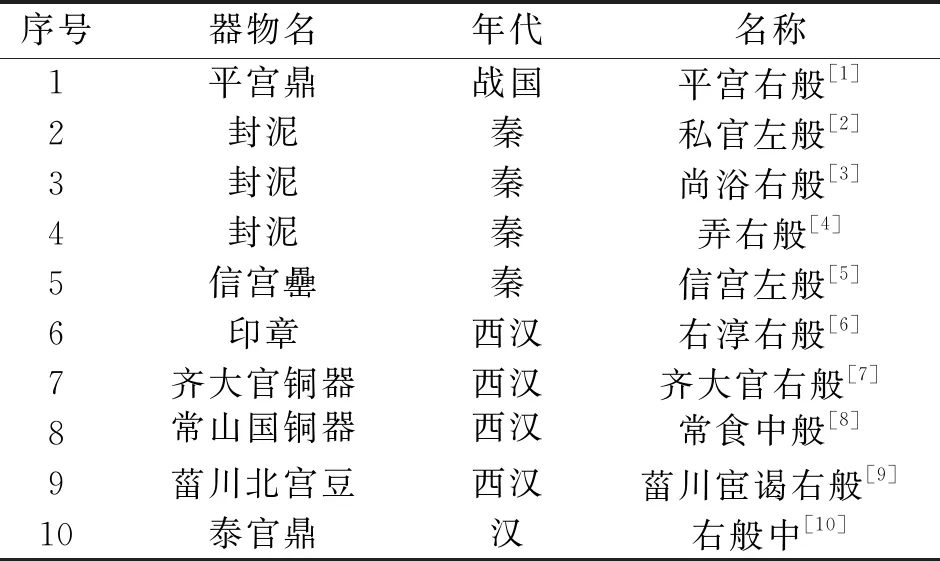

考古所见战国秦汉时期的般官主要有“左般”“中般”和“右般”之分。在最早发现的青铜器铭文“齐大官右般”中,李学勤认为“右”与“侑”通,训为“助”。后来,随着秦封泥“私官左般”和“私官右般”(图1)等的相继发现,学者们逐渐认识到般官分左、右,但释读仍受到李先生的影响。例如,周晓陆认为,“‘左’亦训佐、助。左、右般除按字面分列左、右外,可能亦含如李先生所述之意”[2]。但如此则无法解释般官中的“中般”。

图1 秦封泥“私官左般”和“私官右般”拓片

1991年,河北省获鹿县出土了一批西汉常山国青铜器,共出土了五件执炉,其中两件附有耳杯,五个执炉腹部外壁均刻有铭文“常食中般”,两件铜耳杯上也刻有铭文“常食中般”四字[8];另外还出土了六件铜钟,第三件腹部纵向刻有铭文“常山食官钟,容十斗,重钧少斤”[8]。由此可判断,“常食中般”为“常山食官中般”之省略。在考古所见战国秦汉时期文物中,“中般”之名仅此一例,但它表明进行般官研究时,需要将“左般”“中般”和“右般”综合起来进行考察。

“左、中、右”是战国秦汉时期职官命名的一种方式,某一官名或爵位名通常被分为上、中、下或左、中、右,如“上士、中士、下士”“上大夫、中大夫、下大夫”和“左更、中更、右更”等。《孟子·万章下》载:“大国地方百里,君十卿禄,卿禄四大夫,大夫倍上士,上士倍中士,中士倍下士,下士与庶人在官者同禄,禄足以代其耕也。”[17]《韩非子·外储说左下》载:“故晋国之法,上大夫二舆二乘,中大夫二舆一乘,下大夫专乘,此明等级也。”[18]“左更、中更、右更”为秦汉爵位名,分别为第十二、十三和十四级。《汉书·百官公卿表》载:“爵:一级曰公士,二上造,三簪袅,四不更,五大夫,六官大夫,七公大夫,八公乘,九五大夫,十左庶长,十一右庶长,十二左更,十三中更,十四右更,十五少上造,十六大上造,十七驷车庶长,十八大庶长,十九关内侯,二十彻侯。皆秦制,以赏功劳。”颜师古注曰:“更言主领更卒,部其役使也。更音工衡反。”[11]739-740由此可知,战国秦汉时期官爵名中的“上、中、下”和“左、中、右”的作用主要是为了表明等级和次序。所以,般官中的“左、中、右”应也是为了区分等级和次序,与佐、助之意无关。根据上述战国秦汉时期“上大夫、中大夫、下大夫”和“左更、中更、右更”等的等级划分,“上”或“左”表位列第一,“中”表位列第二,“下”或“右”表位列第三。据此可推断出般官中的“左般”位列第一,“中般”位列第二,“右般”位列第三。

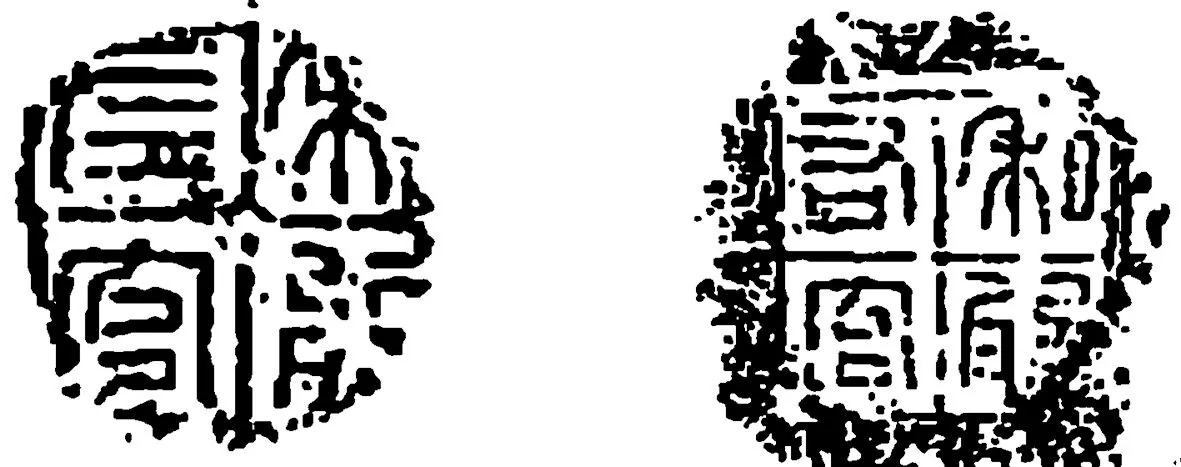

左、右般官的来源可上溯到战国时期。上海博物馆收藏有一件战国时期的青铜器“平宫鼎”,其铭文拓片(图2)收录于《殷周金文集成》,共有十六字:

图2 “平宫鼎”铭文拓片

大官二斗左中

十七斤

十三两

平宫右般。

“平宫右般”是考古所见时代最早的一例般官名,史载“平宫”为周平王之庙。《周官新义·地官》载:“舍人,掌平宫中之政,分其财守,以法掌其出入。凡祭祀,共簠簋,实之,陈之。”[19]《左传·昭公二十二年》载:“单子使王子处守于王城。盟百工于平宫。”杜预注:“平宫,平王庙。”[20]据此推测,“平宫鼎”可能为周平王庙之用器。根据战国秦汉时期的职官体系,有“右般”则必有“左般”,由此可知左、右般官最迟在战国时期已出现。

三、“般”及“般官”释读

要解读“般官”之义,对“般”字的释读最为关键。关于“齐大官右般”,李学勤训“般”为“乐”,认为“右般”可能是侑王宴乐的官职,是食官的下属[13]。学者大多认可李先生的说法,如陈治国等读“般”为“盘”,认为“右般”和“般”是为王室制作饮食的职官[16]。两说似皆有可商之处。

在般官中,有一部分是食官之属,这类职官有“大官”“食官”和“私官”等。其中,学者考证“私官”为皇后之食官。《汉官旧仪》载:“太官尚食,用黄金扣器。中官、私官尚食,用白银扣器。”[21]《汉书·张汤传》载:“鸿嘉中,上欲遵武帝故事,与近臣游宴,放以公主子开敏得幸。放取皇后弟平恩侯许嘉女,上为放供张,赐甲第,充以乘舆服饰,号为天子取妇,皇后嫁女。大官私官并供其第,两宫使者冠盖不绝,赏赐以千万数。”服虔注曰:“私官,皇后之官也。”[11]2654-2655朱德熙和裘锡圭两位先生进一步考证其为皇后之食官[22]。将此类职官下属的“般”训为“乐”,解释为“侑王宴乐的官职”或“为王室制作饮食的职官”尚可。但是,也有一部分般官不是食官之属,此类职官有“平宫”“尚浴”和“宦谒”等,将此类“般官”解释为“侑王宴乐”或“制作饮食”的食官,则有些牵强,因为这会使其与主管饮食的“大官”之类职官的职能重复。

2005年,在北京文雅堂主人收藏的相家巷出土的秦封泥中,周晓陆等发现一枚封泥上残存有“右浴”二字,将其解读为“尚浴右般”[3]。“尚浴”在秦汉时期是执掌沐浴的职官。《宋书·百官志》载:“秦世少府遣吏四人在殿中主发书,故谓之尚书。尚犹主也。汉初有尚冠、尚衣、尚食、尚浴、尚席、尚书,谓之六尚。”[23]陈治国等将“尚浴”般官解释为,人在洗浴后需要适当进食以补充能量、恢复体力,因此在“尚浴”这一机构中设置了一个专门负责在君王洗浴后提供饮食的职官[16]。笔者认为这种解释有些牵强,“尚浴右般”应为“尚浴”下属,职掌当与“尚浴”类似,应为浴官,而不是食官。

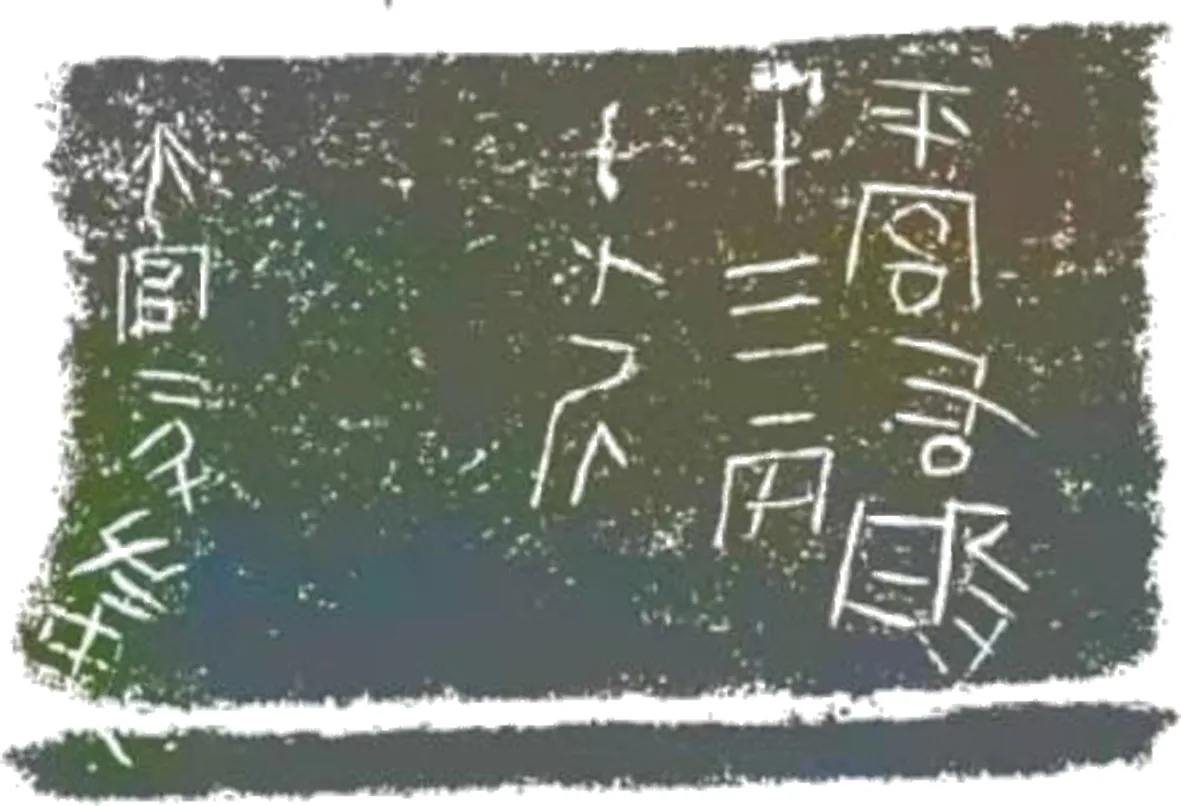

“宦谒”般官最早见于1987年山东省昌乐县东圈汉墓出土的一件青铜灯盘,其上有铭文十七字:“菑川宦谒右般,北宫豆,元年五月造,第十五。”[9]“北宫豆”是这件青铜灯的名称,“豆”为灯的别称。《尔雅·释器》曰:“瓦豆谓之登。”郝懿行疏证曰:“郑注‘瓦豆谓之镫’,是即《尔雅》作镫之本也。《诗·生民》传:‘木曰豆,瓦曰登。豆,荐菹醯也。登,大羹也。’……今北方瓦登犹存礼器遗象,登之容实亦与豆同。豆是大名,分别言之为木、竹、瓦,总统言之俱曰豆。”[24]据此,我们称这件青铜灯为“菑川北宫豆”。另外,根据此墓出土的封泥“菑川后府”可判断该墓可能为菑川国王后之墓,“菑川宦谒右般”应是西汉菑川国职官“宦谒”所属般官。关于“宦谒”,原考古发掘报告认为器铭中的“宦”和“谒”是“宦者令”和“谒者令”的简称,指出“谒者令”为王后宫室的“中谒者令”,掌“主报中章”[9]。赵平安认为,“宦谒”是王后詹事统属下的诸宦官之一,推测为由宦官充任的谒者[25]。关于谒者,《汉书·百官公卿表》载:“郎中令,秦官,掌宫殿掖门户,有丞。武帝太初元年更名光禄勋。属官有大夫、郎、谒者,皆秦官。又期门、羽林皆属焉……谒者掌宾赞受事,员七十人,秩比六百石,有仆射,秩比千石。”[11]727《后汉书·志·百官》载:“谒者仆射一人,比千石。本注曰:‘为谒者台率,主谒者,天子出,奉引。’古重习武,有主射以督录之,故曰仆射。常侍谒者五人,比六百石。本注曰:‘主殿上时节威仪。’谒者三十人。其给事谒者,四百石。其灌谒者郎中,比三百石。本注曰:‘掌宾赞受事,及上章报问。’将、大夫以下之丧,掌使吊。本员七十人,中兴但三十人。初为灌谒者,满岁为给事谒者。”[12]3578据此可知汉代的“谒者”掌“宾赞受事及上章报问”,是君主身边的侍臣。

1991年,安徽省天长县一号汉墓出土了一枚木印,阴刻“广陵宦谒”四字,一同出土的印章还有“桓平私印”“桓平之印”和“臣平”印等[26]。据此可证实一号墓男主人名为桓平,曾担任西汉广陵国的“宦谒”之职。此“宦谒”与“菑川北宫豆”铭文中的“宦谒”性质相同,都为封国官职。原考古发掘报告认为墓主人桓平应是广陵国的谒者属官[26],而陈秉新先生认为“广陵宦谒”即为广陵国的中谒者,因其职用同宦者,故称“宦谒”[27]。由此可知,“宦谒”为西汉诸侯国普遍存在的一种职官,其执掌与京师中的“谒者”相当。显然,“菑川宦谒右般”为“菑川宦谒”所属般官,当为君主左右掌传达等事的近侍,并非食官或“侑王宴乐”之属。

关于般官中的“般”,赵平安先生认为“般”通“班”,因为“班”有安排位次、排列顺序之意,所以作为官名的“般”可能是安排位次、排列顺序的人[25]。所以,读“般”为“班”比较合理。在古文献中,“般”也通“班”。《汉书·礼乐志》所载《郊祀歌》曰:“灵之来,神哉沛,先以雨,般裔裔。”颜师古注曰:“‘般’读与‘班’同。班,布也。”[11]1052据此可知,般官中的“般”通“班”,与安排位次、排列顺序有关。结合上文对般官之“左、中、右”的研究,笔者认为“左般”“中般”和“右般”是对同一职官的不同位次进行左、中、右排列之后的称呼。在般官中,大官、私官、食官、尚浴和宦谒等大多是为宫廷日常生活服务的职官,因此将其分为不同位次或班次进行分工或轮班的可能性较大。

读“般”为“班”后,可对考古所见战国秦汉时期的般官进行合理解释。

第一,大官、私官和食官等食官类般官,都是对各食官按不同位次或班次进行左、中、右排列的称呼,职责均在各类食官执掌的范围之内。例如:齐大官铜器铭文中的“齐大官右般”是齐国执掌王之食饮膳馐的职官;秦封泥“私官左般”和“私官右般”是执掌王后饮食的职官;常山国铜器铭文中的“常食中般”为常山国食官。

在食官类般官中,有两个例子需要特别说明。一是容庚先生《秦汉金文录》收录的“泰官鼎”上有铭文十字:“泰官,二斗十一斤。右般中。”[10]“右般中”当为“泰官”所属般官,“中”可能是当时担任“泰官右般”的人的名字。在古文献中,“泰”与“太”通,“泰官”即“太官”,“右般中”应该是泰官属下掌管饮食的右般官之一。二是澳门珍秦斋收藏有一件铜器“信宫罍”,其肩部刻铭文三行:“四斗。古西共左,今左般。信宫左般”;圈足刻铭文两行:“西共左。十九斤”[5]。从刻写手法来看,铭文是分两次刻写上去的,其中“古”“今左般”和“信宫左般”是后刻上去的。通过考证,全洪先生认为“西共”是“西县共厨”之省略,而“西共左”则是“西县共厨左般”之谓[5]。如是,西县应为地名,“共厨左般”则是今考古发现的又一例食官类般官。“共厨”是掌管国君郊祀典礼食具的厨官,“共厨左般”当为共厨属下掌管国君郊祀典礼食具的厨官之一。

第二,尚浴、宦谒、平宫和信宫等所属般官,则是对这些职官按不同位次或班次进行排列的称呼,职责当在各自所属职官执掌的范围之内。例如:秦封泥“尚浴右般”是执掌王之沐浴的职官;菑川北宫豆“菑川宦谒右般”是菑川国执掌宾赞受事及上章报问的职官;平宫鼎“平宫右般”和信宫罍“信宫左般”为掌管平宫和信宫事务的职官。北京文雅堂主人收藏的相家巷出土的秦封泥中有一枚比较模糊,周晓陆等将其读为“尚浴寺般”,认为“尚浴寺般”之“般”当为“左或右般之简称”[3]。如是,则新增加一例“尚浴”般官。但是,在考古所见战国秦汉时期的般官中,进行区分的“左、中、右”通常不会省略,据此推测,“尚浴寺般”之“寺”应为“侍”。《诗经·瞻卬》曰:“匪教匪诲,时维妇寺。”毛传:“寺,近也。”孔颖达正义:“寺即侍也。”[28]“尚浴寺般”有可能也是对“尚浴”官职的分班命名,但此类般官案例较少,有待考古资料的进一步发现。

第三,两个待考的般官。一是一枚秦封泥,首字残泐,杨广泰将其读为“弄右般”[4]。根据般官的命名结构,“弄”应为秦时的职官名。《说文解字》曰:“弄,玩也。从廾持玉。”[29]《左传·僖公九年》载:“夷吾弱不好弄,能斗不过,长亦不改,不识其他。”杜预注:“弄,戏也。”[30]历史上有“弄臣”之称。《史记·张丞相列传》载:“文帝度丞相已困通,使使者持节召通,而谢丞相曰:‘此吾弄臣,君释之。’”[31]《北齐书·徐之才传》载:“见文宣政令转严,求出,除赵州刺史,竟不获述职,犹为弄臣。”[32]《明史·佞幸传》载:“汉史所载佞幸,如籍孺、闳孺、邓通、韩嫣、李延年、董贤、张放之属,皆以宦寺弄臣贻讥千古。”[33]所以,“弄”可能为“弄臣”,是为帝王所宠幸狎玩人的称呼,“弄右般”可能是弄属下为帝王戏玩服务的人之一。二是陶斋藏印“右淳右般”。罗福颐最初误读为“右右淳般”[6],王人聪改读为“右淳右般”[34]。“右淳”当为西汉职官名,无考。然而,“右淳右般”则表明“右淳”一职按位次或班次被分为“左般”和“右般”。

四、结语

综上所述,考古出土文物中所见战国秦汉时期“般官”的命名形式通常是“职官名+左般/中般/右般”,在学界影响较大的将其统一释读为“食官”的说法具有片面性和不合理性。尽管般官在传世文献中并无记载,但随着考古出土资料的不断丰富,可对其进行较全面的梳理和系统考证。本文通过相关研究认为,般官命名中的“左”“中”“右”表明般官分为左、中、右,“般”通“班”,表位次或班次,“左般”“中般”和“右般”则是对同一职官按不同位次或班次进行左、中、右排列的称呼,其职责均在各自所属职官执掌的范围之内。这样,即可对各“般官”进行合理解释。