中国华侨历史博物馆藏近代广东华侨出洋契约文书

2021-02-03罗佩玲

罗佩玲

【关键词】出洋契约文书;广东华侨;清末民初;中国华侨历史博物馆

【摘要】中国华侨历史博物馆珍藏有9件清末民初广东地区华侨为筹集出洋费用而产生的契约文书。契约记录了侨乡人民通过土地房屋买卖、家产按当、借贷、分家析产等方式获取出国经费、出国谋生的奋斗历程,反映了清末民初广东地区土地流转、土地买卖价格、家庭经济等情况,对研究侨乡社会经济、土地所有权变迁等问題具有重要的史料价值。

清末至民国初期,作为重要的侨乡,广东出现了一种因出国而产生的契约文书,内容涉及土地买卖、典押、借贷等。目前学界尚未对此类契约文书进行定名,故本文将其命名为“华侨出洋契约文书”。相较于其他契约文书,此类契约文书的特殊之处在于:契约开头都直接表明“前往金山”“往金山求财”“往外洋求财”等,签立契约文书的原因是“舟资屡欠”“船费无处计备”或“舟资不敷”等。中国华侨历史博物馆收藏有9件华侨出洋契约文书,记录了清末至民国初期广东地区土地房屋买卖、房产按当、借贷、分家析产等内容,反映了侨民筹集出国经费的途径以及出洋华侨的群体结构特点等,具有重要的史料价值。

这9件华侨出洋契约文书,时间跨度自清同治元年(1862)至民国二十三年(1934)。现简介如下。

1.清同治元年(1862)邓远藏借钱揭帖

此契约为民间高息借贷契约。横39厘米,纵24厘米。书于淡黄色纸张,有霉迹、虫洞(图一)。录文如下:

立揭帖人邓远藏,今因往金山宜银急用,无处计备,亲问到房兄邓善同处,出首掌本过得本银叁拾肆两正。其本银,二家言定每两一年连本贰两算,至对期之日,本利共银陆拾八两正,本利一足清还,不得拖欠。如若无银清还,又至两年对期之日,每两连本叁两算,本利共银壹百零贰两正,本利一足清还,无得延迟拖欠。如若拖欠之银两年之外,将内来银多寡照去,尚欠之银,每两每月息三分算。后日无得异言,银清帖出。其掌本银系往到金山大埠为额,上船费用支银多寡,自已自办,不干掌本人之事。至付金回家,先交与才东收回利之银,不得私寄自家中门隐。至家中事务、米粮,自已自理;至回家久快,自己命运;至山高水高,皆由天命。恐后无凭,立揭帖存照。

同治元年三月初二日,立揭帖人邓远藏(指印)

2.清光绪三十一年(1905)黄国华杜卖荒园契

此契约为土地买卖契约。横57.1厘米,纵68.8厘米。书于广东等处承宣布政使司颁发的专用契纸,编号为“布颁余字第柒号”。契纸顶部正中印有“断卖契纸”4字;右侧为油印法令条文,详细说明广东地区规定领用断卖契纸的缘由,并对领用契纸条件、纳税税额、盖章情况等作了详细规定;中间部分为制式契约内容,其中受买人业户、出卖人甲户丁、坐落土名、地亩数、价钱、契纸编号及签订日期等处均为手填;左侧为手写断卖契约的详细内容。契纸多处盖有印章:正中加盖广东承宣布政使司官印,立契人签押处盖有完税印章,土地价格处加盖县级官印,契纸左右两侧盖骑缝印章。因其领用专用契纸且加印完备,受法律保障,属于红契(图二)。

落款签押人为黄高氏及长子黄国华(其妻高氏代签)、次子黄社胜,属于母子共同立契。左侧手写契约录文如下:

立明杜卖荒园契人黄门高氏,同男国华、社胜,为因长男国华前往金山,舟资屡欠、无银填还,母子、长媳商议,愿将承先夫辉成自置名下股份有土名鸭地脚荒园壹段、该名下股份、该园五亩零割出股份、该荒园叁亩肆分零连租赆种植一应尽出卖与人,取银应用。先召亲邻、股内人等,各价不登,次托中王乐尧问到王广善堂承买为业,言定时值价银叁佰肆拾两,连签书冼业在内,三面言定,二家允肯,就日立契交易。其银一色、司码兑足,交与黄高氏母子、长媳亲手接回应用,其园即日随契离业、离佃,交与王广善堂批租种植或建造屋宇,永远管业,以断葛藤。此园的系黄高氏母子承先夫辉成自置名下股份物业,与别人无干,亦无重写按当他人各弊,此系明卖明买、实银实契、价业相登,非是债利准折加写等。如有来历不明、界址不清,系黄高氏母子、长媳同中理妥,交还买主管业,毋得异言。今欲有凭,立明杜卖荒园契壹纸,交王广善堂收执,永远为据。

上手契相连现王三余堂存贮,批明为据。

一实卖出土名鸭地脚荒园壹段、该园五亩零割出股份、该荒园叁亩肆分零连租赆种植,一应尽卖。东至何宅山脚,西至高宅祖园,南至塘下村脚,北至高宅园界。

一实接到卖园时值银叁佰肆拾两正,司码兑。

光绪叁拾壹年四月初四日,立明杜卖荒园契人黄高氏(指印)右食指模

长男黄国华,同缘高氏代签(指印)右食指模

次男黄社胜思

见交银作中王乐尧(花押)

秉笔人王道忠

3.民国五年(1916)林贤锐断卖屋契

此契约为断卖屋契。横53厘米,纵56厘米。有多处污迹、破损、缺字(图三)。录文如下:

作中人林贤佐

见契妻梁氏(指印)指模

中华民国五年正月贰拾叁日,立永断卖屋契人林贤锐的笔

同日领到契内双毫银壹仟陆佰大元正,壹足领完是实。

4.民国十三年(1924)邓业好按当家产物业契

此契约为按当契约。横46.5厘米,纵55厘米。签押人落款姓名处缺失,从缺失痕迹推测,应是还清借贷后人为剪切了签押人姓名(图四,1)。契约背面有当主邓业好从美国寄钱到香港,再经香港转汇“唐山”①的“苏州码”②记账记录(图四,2)。

契约正面录文:

立家产物业按当生银数人本乡仁寿里邓业好,今因宜银转做巴市砵护照纸往美营谋之事,宜银急用,无处计备,是以父子酌议,愿将自己所建置之不动产出当与人,取生港纸银叁佰大员。先问自己至亲兄弟,各无银便,次凭中人世煦引至沙塘村邓彩业处,依数承当,言明周息壹份行算。此系三面言定,二家允肯,即日立数交易。其银一足,当中如数交与业好亲手接为应用。此银限至三年,本息如数清还,如无本还,追年须要清息,不得推延。倘若逾期无还,即将数内所按之家产物业任凭按主随将管业,不得抗阻、多生枝节。此系明按明当,非是婪当别人产业等情,如有来历不明,系当主同中理明,不干承当人之事。恐口无凭,特立按当数一纸,交执存照。

计开土名仁寿里邓业好家产物业按当,不得反悔、生端、异议。

作中人世煦

见数人男尧杰、豪杰

代笔人世悦

中华民国拾三年旧历五月初拾日,立家产物业按当生银数人□□□笔

同日领到数内港纸银叁佰大员正,分毫不欠,所領是实。

契约背面录文:

〡〩〢〤年□五日来拾元,除返往宗周处做纸车脚〡〥元;〡〩〢〨年新月十号来吕〦十元,又尾月来吕〩十元;〡〩〢〩年在唐山来双毫〢百元,伸吕〡百〤元:此四数伸港〣百三〢元。〡〩〣〥年在香港亚尧兄处取港〦十〩元。五项共来港〤百〇〡元。立此数后共计五年半之久止,合计本连利共银〤百〦〨〥元。

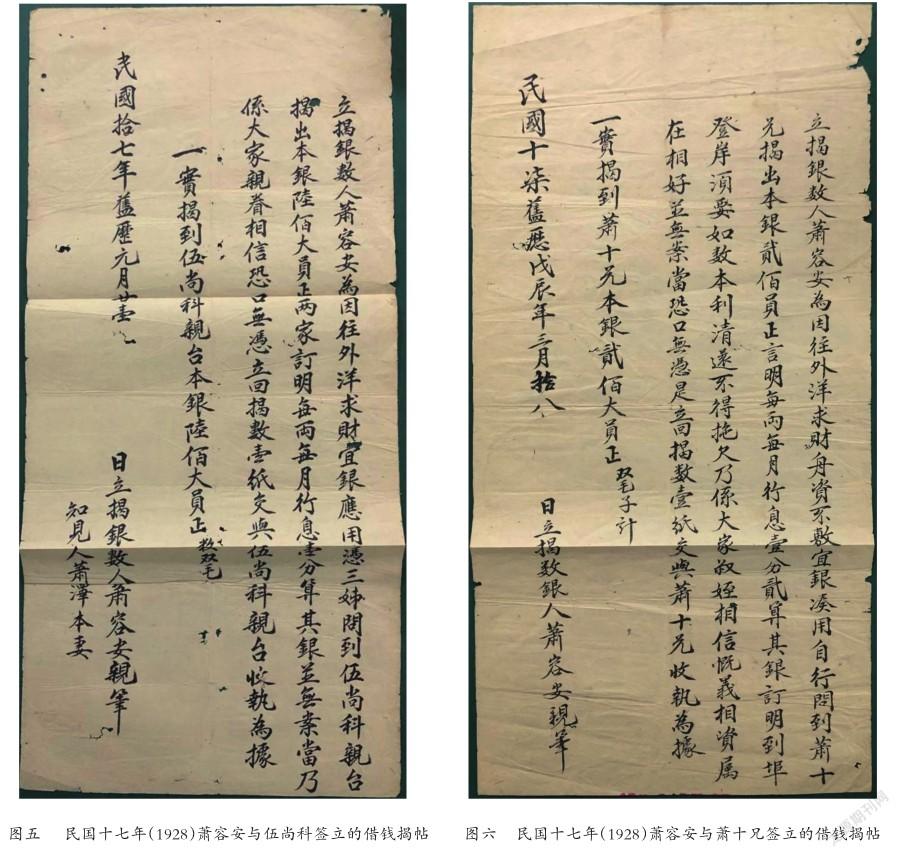

5.民国十七年(1928)萧容安与伍尚科签立的借钱揭帖

此契约为借钱揭帖。横24.7厘米,纵54.1厘米。保存较完好,稍有折痕及小孔洞(图五)。录文如下:

立揭银数人萧容安,为因往外洋求财宜银应用,凭三姊问到伍尚科亲台揭出本银陆佰大员正,两家订明每两每月行息壹分算。其银并无案当,乃系大家亲眷相信。恐口无凭,立回揭数壹纸,交与伍尚科亲台收执为据。

一实揭到伍尚科亲台本银陆佰大员正数双毛。

民国拾七年旧历元月廿壹日,立揭银数人萧容安亲笔

知见人萧泽本妻

6.民国十七年(1928)萧容安与萧十兄签立的借钱揭帖

此契约为借钱揭帖。横24.5厘米,纵51.7厘米。保存较完好,稍有折痕及小孔洞(图六)。录文如下:

立揭银数人萧容安,为因往外洋求财,舟资不敷,宜银凑用,自行问到萧十兄揭出本银贰佰员正,言明每两每月行息壹分贰算,其银订明到埠登岸须要如数本利清还,不得拖欠。乃系大家叔侄相信,慨义相资,属在相好,并无案当。恐口无凭,是立回揭数壹纸,交与萧十兄收执为据。

一实揭到萧十兄本银贰佰大员正双毛子计。

民国十柒旧历戊辰年三月拾八日,立揭数银人萧容安亲笔

7.民国十九年(1930)雷法兑与雷家品签订的按当田产契约

此契约为按当契约。横10.2厘米,纵23.5厘米。书写于红纸上,有磨损、污迹及明显折痕(图七)。录文如下:

立生银帖人□□村雷法兑,兹因宜银往外洋求财之用,无处计备,是以母子同意酌议,愿将先父遗落之田一丘,土名坐落镬咬,约种贰斗四升为当,乃自问到本村家品叔处,生得本银贰佰元正,言订明每两每月利息七厘行算,元数照计。恐后无凭,故特立此帖为据。

另生伍拾员还回总社。

中华民国拾玖年五月初贰日,立帖人雷法兑、母李氏同秉笔

8.民国十九年(1930)雷法兑与雷家汉签订的按当田产契约

此契约为按当契约。横10.2厘米,纵23.5厘米。书写于红纸上,有磨损、污迹及明显折痕(图八)。录文如下:

立生银帖人□□村雷法兑,今因宜银为往外洋求财之用,无处计备,是以母子酌议,愿将先父遗落之田一丘,坐落土名雀巢,约种贰斗四升为按当,乃自问至本村家汉叔处,生得本银贰佰元,言订明每两每月利息七厘行算,元数照计。恐口无凭,是以特立此帖为据。

中华民国拾玖年五月初贰日,立帖人法兑、母李氏同的笔

9.民国二十三年(1934)黄氏与四子签立的析产训帖

此契约为母子之间签立的具有析产性质的训帖。横95.5厘米,纵23.5厘米。书写于红纸上,保存完好,稍有折痕(图九)。

立训示人蚬冈西兴里司徒于堃妻黄氏。今承尔父遗嘱,各儿往美国谋生,所有照费、船费一概系尔父支给。虽出洋有先后,费用有多少,然设法各儿谋生,其目的一也。诚恐后日各人因照费、船费有多少之分,丛生争执,以多补少,失尔父命儿等谋生之美意,幸各儿遵守,互相和好,是为至要。

计开

修文:一次金银六百元,一次港银六百元。

卓文:一次金银〢千元,在省读书费二百元。又民国廿一年年尾,取于堃尝港银贰仟元,限十年内如数清还,不得延欠扣押,以维尝业。此银在美国悦文交过卓文手收。

悦文:一次金银叁千六百元,一次港银九百元。

安文:一次金银贰千六百元。

此帖交修文收执。

安文妻黄氏、卓文妻周氏、修文妻黄氏、悦文

见帖人懿渠

母黄氏指印(指印)

民国二十三年二月十五日立

上述9件华侨出洋契约文书按性质可分为四类:土地房屋买卖契约2件,包括光绪三十一年(1905)黄国华杜卖荒园契、民国五年(1916)林贤锐断卖屋契;家产典押契约3件,包括民国十三年(1924)邓业好按当家产物业契,民国十九年(1930)雷法兑分别与雷家品、雷家漢签订的按当田产契约;借贷契约3件,包括同治元年(1862)邓远藏借钱揭帖,民国十七年(1928)萧容安分别与伍尚科、萧十兄签订的借钱揭帖;分家析产契约1件,为民国二十三年(1934)黄氏与四子签立的析产训帖。这四种契约类型分别代表了广东华侨筹备出洋经费的四种途径,体现了近代作为侨乡的广东所具有的土地流转形式,特别是通过土地买卖或家产按当的方式,侨乡跨国家庭以土地为媒介实现了跨期调剂与资金融通。“农户可通过地权市场优化生产要素的配置以促进生产,并可借此组合家庭资产,调剂目前收益与未来收益,以济危解困,渡过时艰。”[1]

(一)华侨出洋契约文书的特点

华侨出洋契约文书中使用红契、白契的差异以及货币表达方式的异同等反映了清末民初社会时局的巨大变化。据此,笔者将此类契约所体现出的特点总结如下。

1.华侨出洋契约文书多为民间签订的契约。上述9件契约文书中仅有1件土地房屋买卖契约为领用官方契纸的红契,其余8件均为民间签订的契约。可知广东侨乡的土地房产买卖或按当多为民间私人之间发生的经济行为,如地产房屋交易中使用的白契“虽然没有官方的认可,但同样有着法权效力,广东很盛行”[2]。

2.华侨出洋契约文书中出现的货币计量单位既有传统的“两”,也有银币本位制的“圆”“元”“双毛”,其货币表达方式见证了清末民初货币从传统银两制到银元制的转变。

9件契约中,同治元年(1862)邓远藏借钱揭帖和光绪三十一年(1905)黄国华杜卖荒园契的货币表达方式仍是传统的“虚银两制”,以“两”为货币计量单位,其余7件年份自民国五年(1916)至民国二十三年(1934)的华侨出洋契约均以“元”为货币计量单位,反映了清末至民国时期中国社会货币体制的变化。1907年清政府度支部颁布了《新币分量成色章程》,将“元”确定为本币单位,但传统的“虚银两制”在民间的使用率仍比较高[3]。1910年4月,度支部又颁布《币制则例》,规定国家货币统一采用“元”为单位,但是仍未结束“两”“元”并用的混乱局面。1928年,国民政府大力推进币制改革,“并拟在上海建立中央造币厂,制造新式国币银元”,最终于1935年11月完成了废除银本位的货币改革[4]。

3.华侨出洋契约文书反映了民国时期广东独特的“港化”特色。

广东毗邻港澳,社会经济与港澳联系紧密,长期受控于香港金融市场,省内不仅发行、使用毫银(毫洋)、毫券,还使用港澳流通的香港货币及外国货币。契约文书中多次提及的“港银”“港纸”,即指在香港发行的货币,如民国十三年(1924)邓业好按当家产物业契及民国二十三年(1934)黄氏与四子订立的析产训帖。民国时期广东的金融和货币具有区域性特点,省内交易素以毫洋为本位,但是毫洋不能在国际上汇兑,故当时广东金融市场以港币进行计算,对外贸易使用的货币也多与港币挂钩,形成了对外贸易以香港为中心的局面,“全粤金融枢纽以香港为主,汇兑必用港纸”[5]。香港作为海外侨汇的中转地,开设了大量的侨批①银信局,接收海外华侨寄回国内的侨汇,再转汇到广东各地。而华侨为减少货币兑换时的汇率损失,也往往选择以港银、港纸汇款。于是,侨乡地区人民在经济往来过程中多使用“港银”“港纸”等具有地域特色的货币,这种使用习惯也体现在华侨出洋契约文书中。

此外,契约中使用了一些具有广府方言特色的词语,如珠三角地区习惯将“契(约)”写作“数”,“按当生银数”即“按当生银契”之意;又如“巴市砵护照纸”一词,“巴市砵”是珠三角地区对“护照”英文passport的粤语音译。自鸦片战争后,广州作为早期开放的通商口岸之一,其语言中也借用吸收了一些外来词语。

(二)广东出洋华侨的群体结构特点

鸦片战争后,清政府被迫开放沿海口岸,出洋政策也逐步放开。广东人民向海外自由迁移的历史,可以追溯到清政府与英国签订的《中英北京条约》(1860),“凡有华民情甘出口或在英国所属各处,或在外洋别地承工,俱准与英民立约为凭。无论单身或愿携带家属,一并赴通商各口,下英国船只,毫无禁阻”[6]。前述9件华侨出洋契约文书既体现了广东民众自行筹集费用自由出洋的艰难历程,也反映出出国谋生群体在性别、年龄结构等方面的区域性和时代性特点。

首先,出洋群体以男性青年为主。清末至民国初期的战乱及社会动荡导致民不聊生,中国社会面临生产力低下、人口过剩、人均耕地不足等问题。国内艰难的生存环境促使沿海区域的青壮年纷纷选择出国谋生,而在出洋群体中男女性别比例相差悬殊。据民国三十七年(1948)《台山县统计手册》,近代以来台山的华侨多达93413人,其中男性83895人,女性9518人,女性人数仅占总人数的十分之一[7]。

其次,出洋群体中多为贫苦农民或小手工业者。清嘉庆末年至民国初期的百年间,广东地区到海外谋生的农民人数多达数百万,梅县、顺德、茂名、台山等地的离村农民占各地总人口的20%[8]117,118。陈翰笙指出,民国时期广东农民离村出洋的人数众多,“开平人口中约1/10是离村又离国的;留在南洋的有1万以上,留在美洲的有2万以上。四会华侨也有2万余,大多在新加坡。台山华侨不下30万,35%留南洋,25%留加拿大,8%留澳洲,12%留在外国及其他各地”[8]116。根据前文所录9件契约内容,可知出洋谋生者大致可分为两种:一是有土地、房產的自耕农。他们只能以少量的耕地勉强维持家庭的基本开销,无力支付出洋所需的各项费用,故多通过出卖土地、按当房产的方式获取出国经费。二是没有耕地田产的农民或小手工业者。此类人群没有可以变卖的土地和房产,处于金钱无处计备的窘境,只能通过向亲属、地主高息借贷的方式提前预支出国费用,以日后在国外打工的收入偿还借贷。

此外,华侨出洋契约文书还体现了出洋群体爱国爱乡和诚信的品质。契约中不仅写明了借款人还钱时限、利息、偿还方式等,有的还记录有借款人还款明细。如民国十三年(1924)邓业好按当家产物业契,契约背面记录了当主邓业好分别于1924年、1928年、1929年及1935年,将其在美国挣得的收入经香港汇往家乡抵债的明细,从一个侧面体现了出洋华侨信守承诺的品质。

华侨出洋契约文书是广东地区契约文书的一种,中国华侨历史博物馆收藏的9件华侨出洋契约文书讲述了清末至民国初期广东人民为赡养家人、振兴乡邦,通过土地房屋买卖、家产按当、借贷、分家析产等方式获取出国经费,出国谋生的奋斗故事,真实地记录了近代广东的土地流转情况、土地买卖价格、家庭经济等多方面的内容,对研究近代侨乡社会经济、土地所有权变迁等问题具有重要史料价值。

————————

①海外华侨华人习惯上自称“唐人”,将聚居地称为“唐人街”,祖籍国称为“唐山”。

②苏州码是中国民间的商业数字,〡〢〣〤〥〦〧〨〩十对应汉字数字一二三四五六七八九十。

————————

①侨批,专指海外华侨通过海内外民间机构汇寄回国内的汇款暨家书,是一种信、汇合一的特殊邮传载体。又因侨批中往往附带钱款,兼具家书和汇款的功能,也称为“银信”。

————————

[1]龙登高.地权市场与资源配置[M].福州:福建人民出版社,2012:4.

[2]谭棣华,冼剑民.广东土地契约文书(含海南)[M].广州:暨南大学出版社,2000:3.

[3]中国人民银行总行参事室金融史料组.中国近代货币史资料:第一辑:清政府统治时期1840—1911:下[M].北京:中华书局,1964:763.

[4]王成瑶,蒋淑杰.中国近代银制货币发行及兴衰演变分析[J].西部金融,2018(12).

[5]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编第三辑:金融:一[A].南京:江苏古籍出版社,1991:962.

[6]黄月波,于能模,鲍厘人.中外条约汇编[A].上海:商务印书馆,1935:12.

[7]台山县志编写组.台山县志1963年编[M].江门:台山市档案馆,原台山县志编写组,2000:16.

[8]陈翰笙.广东的农村生产关系与农村生产力[C]//中国社会科学科研局.陈翰笙集.北京:中国社会科学出版社,2002.