河北省滦州市孙薛营汉墓清理简报

2021-02-03唐山市文物古建研究所滦州市文物管理所

唐山市文物古建研究所 滦州市文物管理所

【关键词】河北滦州;孙薛营汉墓;土圹竖穴双室墓;高柄镂空陶豆

【摘要】2018年,唐山市文物古建研究所联合滦州市文物管理所对滦州市孙薛营村发现的两座西汉墓葬进行了抢救性清理,出土了陶、铜、玉器等各类遗物40余件,其中陶簋和高柄镂空陶豆均属在唐山市的首次发现,为研究唐山地区西汉时期葬俗提供了新资料。

2017年,唐山市文物古建研究所与辽宁大学历史学院联合开展了滦河流域龙山、商代城址调查工作,在河北省滦州市孙薛营战汉遗址正西约1.5公里处,当地俗称“牙城”的区域发现了两座大型汉代土圹墓。2018年,经河北省文物局批准,唐山市文物古建研究所与滦州市文物管理所组成联合考古队,对这两座墓葬(墓葬编号为2018TLSM1、2018TLSM2,以下简称M1、M2)进行了抢救性清理。

M1、M2位于滦州市油榨镇滦河南岸的冲积平原上,东距孙薛营村约2公里,北距滦河主河道约1.4公里,西北距迁安市区约8公里,南距滦州市区约17公里(图一)。现将清理情况简报如下。

两座墓葬所处位置地层堆积较为简单,共6层。现选取保存相对完整的M1南壁地层进行介绍。

第①层:耕土层,厚0.1~0.2米。

第②层:近现代扰土层,褐色细砂土,略黏,包含碎青花瓷片、炭渣等。厚0.1~0.25米。

第③层:淤积层,浅褐色砂质黏土,较纯净。厚0.15~0.33米。盗洞开口于此层下。

第④层:辽金文化层,浅灰褐色砂土,包含钧瓷片、酱釉瓷碗底等。厚0.1~0.42米。

第⑤层:墓葬封土层,包含泥质灰陶片、铁渣、炭灰、五铢钱等。厚0.08~0.35米。墓葬开口于此层下,并打破第⑥层和生土层。

第⑥层:汉代文化层,褐色黏土,土质较硬,包含泥质灰陶片等。厚0.1~0.2米。其下为生土。

M1近方形土圹竖穴木椁双室墓,墓向15°。墓葬开口距地表1.1米,近方形,边长约6.65米。墓壁上下垂直,四面留有生土二层台,宽约0.6米,高0.75~1米。填土经夯打,质密且坚硬,南壁中部有一盗洞。东室长约4.05米,宽约1米,深约3.3米。有头箱和边箱,以一条刳沟相隔:头箱长约2.45米,宽约1.2米,深3.25米,出土陶鼎3件、陶豆2件、陶罐1件、陶壶2件、陶瓮1件、铁镢1件、铜镜1件和铜铺首3件;边箱长约4.05米,宽约1.25米,深约3.35米。西室略长,且深于东室,长约4.25米,宽约2.35米,深约3.6米。葬具均为木质一棺一椁,朽烂严重,只剩厚约0.5厘米的炭灰层,人骨已腐朽。东室木棺置于墓室偏南部,长2.18米,宽0.8米。棺内出土四叶蒂形铜饰件3件。棺下有1道东西向刳沟,宽约0.22米,深约0.15米。西室木棺紧靠南侧二层台,长约2.5米,宽约0.75米。棺内出土1件玉串饰,棺外西侧出土陶鼎3件、陶豆2件、陶簋1件、器盖2件,墓室东北角出土陶罐1件和陶瓮2件(图二)。

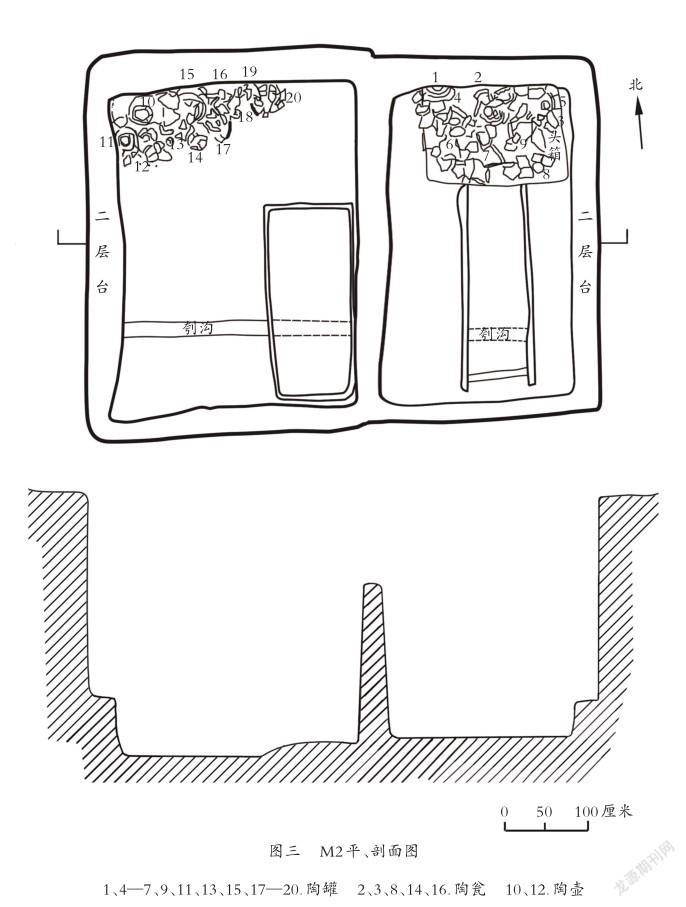

M2位于M1南偏东约30米处,为长方形土圹竖穴木椁双室墓,墓向14°。墓葬开口距现地表0.5米,长约6.25米,宽约4.25~ 4.8米。墓壁上下垂直,四面均留有生土二层台,二层台宽0.25~0.45米,高约0.4~0.75米。东室长约3.95米,宽约2.2~2.4米,深约3米。北部有头箱,长约1.75米,宽约1.25米,深2.5米,出土陶瓮3件和陶罐6件。西室长约4米,宽约3.05米,深约3.25米,西北角出土陶壶2件、陶瓮2件和陶罐7件。东、西室之间有高2米、厚约0.35米的生土隔墙。葬具均为一棺一椁,腐烂严重,只剩厚约0.7厘米炭灰层,人骨已腐朽。东室木棺位于椁室正中,长约2.35米,宽约0.75米。西室木棺位于椁室东南角,长约2.3米,宽约1米。两室棺椁下各有1道东西向刳沟,宽约0.2米,深约0.2米(图三)。

两座墓葬共出土随葬品49件,包括陶器40件,铜器7件,铁器、玉器各1件,另发现有仅剩少量彩绘漆皮的漆木器,因炭化严重无法提取,具体形制、数量不明。

(一)陶器

1.鼎共6件。均出自M1,东、西两室各3件。均为泥质灰陶,素面。均为子口微内敛,两侧有长方形附耳,耳上有长方形或圓形穿孔。斜弧腹,底贴附三足。仅2件有盖。盖呈帽形,平缘,弧背,可与鼎身子口契合,顶部中心有螺旋式捉手。

M1∶18,附耳贴附于鼎身两侧,有长方形孔,耳尖外撇,耳根宽厚,中部向内弧折。平底。足矮瘦,足跟略粗,外撇至中部内折,足面切削成六面。口径17.5厘米,腹径22厘米,足高5厘米,通高22.5厘米(图四,1;封二,1)。

M1∶5,鼎盖失。两侧附耳以耳根处的长方形榫与器身连接,耳中部偏上处有小圆孔。平底,近蹄形足稍外撇。口径16.5厘米,腹径21厘米,足高4厘米,通高14.5厘米(图四,2;封二,2)。

M1∶16,鼎盖失,附耳与足的形制与M1∶18相同,唯底为圜底。口径21厘米,腹径24.5厘米,足高8厘米,通高22厘米(图四,3;图六,1)。

M1∶21,器形与M1∶16相同,口径21厘米,腹径25厘米,足高8厘米,通高25厘米(图四,4;图六,2)。

M1∶8,附耳形制与M1∶18、M1∶16、M1∶21相同,圜底,蹄形足瘦高。口径20厘米,腹径21.5厘米,足高11厘米,通高25厘米(图四,5;封二,3)。

M1∶2,器形与M1∶8相似,唯无鼎盖,腹略鼓,足根前端凸出明显且有两个三角形孔。口径18厘米,腹径22厘米,足高11厘米,通高20厘米(图四,6;图六,3)。

2.罐共15件,均为泥质灰陶。M1东室、西室各出土1件,均无盖。M2东室出土6件,均有盖;西室出土7件,均无盖。形制大体相同,束颈,溜肩,鼓腹,平底,部分有纹饰。

M1∶6,泥质灰陶。圆唇,口微侈,最大腹径位于下腹处,平底。肩部饰弦纹,近底部饰竖绳纹。口径12厘米,腹径21.6厘米,底径12.4厘米,通高20厘米(图五,1)。

M1∶14,泥质灰陶。尖圆唇,直口,肩至上腹部饰弦纹,下腹部饰斜绳纹。口径10厘米,腹径22.5厘米,底径12.5厘米,通高26厘米(图五,2)。

M2∶1,圆唇,侈口,口沿外撇。肩部至腹部饰弦断斜绳纹,下腹部饰斜绳纹。有盖,盖为圆弧顶,方唇,侈口,圆折沿。口径16.8厘米,腹径34.4厘米,底径16.8厘米,盖高6.4厘米,通高34.4厘米(图六,4)。

3.簋1件,出自M1西室。M1∶22,泥质灰陶,尖圆唇,子口内敛。斜直腹,圜底近平,圈足微侈,足上有镂孔。盖为圆弧顶,平缘侈口。器腹及盖缘部分别饰一周红、白彩绘成的连续几何纹带。口径22.5厘米,腹径25厘米,圈足径13.5厘米。盖高6.5厘米,足高2厘米,通高22.5厘米(图五,3;封二,4)。

4.瓮共8件,M1东室出土1件,西室出土2件;M2东室出土3件,西室出土2件。均为泥质灰陶,短直颈,溜肩,弧腹,肩、腹、底部饰有纹饰。仅3件有盖,均出自M2东室,盖为圆弧顶,圆折沿,方唇,可与瓮口契合。

M1∶17,瓮身侈口,圜底。颈部饰2周凸弦纹,肩部在2周凹弦纹中间夹饰点状花纹,腹部饰排列整齐略呈菱形的压印绳纹,近底部饰竖绳纹。口径26厘米,腹径50厘米,盖高4厘米,通高57厘米(图五,4)。

M1∶15,瓮身直口,近平底。肩部饰一周几何纹带,上腹部和下腹部饰绳纹。口径20厘米,最大腹径48厘米,盖高5.5厘米,通高50厘米(图五,5)。

5.壶共4件,均为泥质灰陶,M1东室与M2西室各出土2件。形制基本相同,圆唇,口微侈,短直颈,溜肩,鼓腹,平底。壶身下腹部饰斜绳纹。

M1∶11,壶盖略呈圆弧顶,方唇,平沿,侈口,与壶口契合。口径18厘米,腹径40厘米,底径19厘米,通高45厘米(图五,6)。M1∶9与M1∶11尺寸相近。

M2∶12,无盖。口径14.4厘米,腹径39.2厘米,底径21.6厘米,通高40厘米(图五,7)。M2∶10与M2∶12尺寸相近。

6.豆共4件,均出自M1,东室和西室各2件。均为泥质灰陶。豆盘均为子口内敛,斜弧腹,近平底。其中2件有盖,盖为圆弧顶,中心置螺旋形捉手,方唇,口微侈,与豆盘子口契合。

M1∶1,豆柄较低矮,无镂孔,圈足外侈。口径18厘米,腹径21.5厘米,圈足径14厘米,盖高8.5厘米,通高23.5厘米(图五,8;图六,5)。

M1∶4,与M1∶1形制近同。口径19.5厘米,腹径22.5厘米,圈足径14.5厘米,盖高7.5厘米,通高22.5厘米(图五,9;图六,6)。

M1∶19,无盖,豆盘口沿有3周凸棱。柄部中空,无序排列三角形镂孔。口径12.4厘米,最大腹径16.4厘米,底径10.4厘米,通高12厘米(图五,10;图六,7)。

M1∶25,圆柱形高直柄,中空,无序排列多种形状的镂孔,柄座为喇叭形。口径12.5厘米,最大腹径16厘米,底径16厘米,通高30.5厘米(图五,11;封二,5)。

7.器盖2件,均为泥质灰陶,出自M1西室。

M1∶23,博山炉盖。尖顶,侈口,方唇,整体呈凉帽形。盖面镂刻三角形出烟孔,盖顶有泥条回卷而成的瓜蒂形捉手。口徑15.2厘米,高7.2厘米(图五,12)。

M1∶24,圆形盒盖。平顶,侈口,方唇。盖面用朱砂绘云纹。口径19厘米,高2.8厘米(图五,13)。

(二)铜器

1.铜镜1件,出自M1东室。M1∶13,半球形钮,圆形钮座,素宽缘。钮座外饰八角连弧纹,有短线纹与钮座相接,其外2周由细弦纹和短竖线纹组成的纹饰带之间为铭文区。铭文为篆书“见日之光,长不相忘”,共8字,以菱形纹和短竖线纹相隔。直径7.2厘米(图七,1)。

2.铺首3件,均出自M1东室,已残。为木器上的饰件,木器已炭化,仅存少量漆皮。M1∶12,兽面双眼圆凸,兽鼻隆起,长舌上卷,衔住铜环,兽额和两腮部分缺失。兽面残高3.3厘米,铜环内径2.2厘米,外径2.8厘米(图七,2)。

3.四叶蒂形饰件3件,均出自M1东室棺内。鎏金铜质,形制、尺寸基本一致。M1∶29,片状,中心萼托为圆形,周围等距置四叶片。直径约3.7~3.9厘米(图七,3)。

(三)玉器

玉串饰1件,出自M1西室棺内。M1∶27,由1件小型玉环和6枚串珠组成(图七,4)。玉环青玉质,内径1.8厘米,外径4厘米,厚0.4厘米。串珠玛瑙质,1白5红,圆形或六棱形,中有穿孔,直径0.7~1厘米。

(四)铁器

铁镢1件,出自M1东室。M1∶28,残断,仅剩刃部。平面呈长方形,侧截面呈正三角形,直刃,正锋。刃宽14厘米,背宽16厘米,残高7.6厘米,背厚1厘米。

從墓葬形制上看,M1和M2均为双室土坑木椁墓,该类型墓葬在京津冀地区发现较少,目前只见于天津宝坻秦城M9、河北承德平泉杨杖子村汉墓和北京昌平史家桥汉墓3处。其中秦城M9为西汉墓葬[1],杨杖子村墓葬年代为西汉中晚期至东汉早期[2],史家桥汉墓群的11座墓葬分为西汉早期、西汉中期、新莽至东汉早期三期[3]。从随葬品来看,M1出土的陶鼎M1∶21与北京怀柔城北M105出土者形制类似[4],3件四叶蒂形铜饰件与北京大葆台汉墓一号墓[5]出土四叶蒂形铜饰片形制极为相似,北京怀柔城北M105与大葆台一号墓均为西汉中期墓。另外,M1东室出土了“见日之光,长不相忘”铭文日光镜,根据“凡出土日光镜和昭明镜的墓葬都会同时出土汉昭帝、宣帝以后的五铢”[6]的规律,可以推测M1时代在西汉中晚期,不早于汉武帝时期,不晚于新莽时期。M2出土的随葬品组合虽与M1相差较大,但两墓所出罐和瓮器形相似,应属于同一时期。值得注意的是,在两座墓葬附近,勘探发现有汉代夯土城墙和壕沟遗迹,M1、M2处于夯土城墙外围,可能与此城址有关。

两墓的东西墓室之间均有生土隔墙,且墓室深度不同,东室深度均浅于西室,清理时还发现东室打破西室填土的现象,说明两墓都存在两墓主下葬时间不同的情况,且东室墓主下葬时间均晚于西室。两墓棺椁痕之下均见刳沟,推测为墓主下葬时遗留的痕迹。

两墓的随葬器物都以陶器为主,但在组合上存在较明显的差异。其中M1西室陶器组合为鼎、簋、豆、罐、瓮、盒,同时伴出鎏金铜饰件、玉饰等,还见有镂孔彩绘陶器和漆木器具。东室陶器组合为鼎、豆、壶、罐、瓮,同时伴出有漆木器具、铜镜等。M2两个墓室的随葬品仅见陶器,组合基本相同:东室为罐、瓮组合,一般带盖;西室为壶、罐、瓮组合,多无器盖。从出土器物种类及制作水平可以看出,两座墓葬的墓主人身份存在明显的等级差异,即M1墓主身份高于M2墓主。

两墓出土的部分随葬品不同于京津冀区域内已发掘的西汉墓随葬品,如深腹陶鼎和陶壶在周边地区较为少见,M1西室出土的彩绘高柄镂空豆和彩绘镂空簋也属在京津冀地区的首次发现,这都为研究唐山乃至京津冀地区汉代物质文化和葬俗提供了新的资料。

[1]天津市历史博物馆考古部,宝坻县文化馆.宝坻秦城遗址试掘报告[J].考古学报,2001(1):111—142.

[2]张秀夫.河北平泉县杨杖子村发现汉墓[J].文物,1987(9):84—86.

[3]北京市文物工作队.北京昌平史家桥汉墓发掘[J].考古,1963(3):122—129.

[4]北京市文物工作队.北京怀柔城北东周两汉墓葬[J].考古,1962(5):219—239.

[5]大葆台汉墓发掘组,中国社会科学院考古研究所.中国田野考古报告集:考古学专刊:丁种第三十五号:北京大葆台汉墓[M].北京:文物出版社,1989:56.

[6]洛阳区考古发掘队,中国科学院考古研究所.中国田野考古报告集:考古学专刊:丁种第六号:洛阳烧沟汉墓[M].北京:科学出版社,1959:174.