论《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》的恋童现象书写

2021-01-22周星宇

周星宇

摘要:明清时期,以“娈童”文化为主要表征的恋童现象盛行于世,《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》均对其有所批判揭露,然而二者在文本内容、创作态度、书写意义等方面却各有所重。针对恋童乱象,除聚焦男性娈童的书写视角外,蒲、纪二人的文本书写颇为迥异:蒲松龄重在“笑谈”,乐于描摹现象暗讽陋习,具有警世的揭露意义;纪昀重在“严判”,对恋童乱象深恶痛绝并大肆批驳,具有劝世的社会功用。

关键词:《聊斋志异》;《阅微草堂笔记》;恋童;笑谈;严判

中图分类号:I207.419 文献标志码:A

在中国古代封建社会,恋童这一现象由来已久,历朝历代关于恋童题材的记述更是不胜枚举。清代男风盛行,以“狎娈童”为主要形式的恋童现象在士大夫阶层中颇受推崇,甚至愈演愈烈,大有衍生为高雅文化的发展态势。针对这一流行的社会怪象,以蒲松龄与纪昀为首的有识之士均对其表现出一定程度的关切与警惕。蒲、纪二人用手中妙笔进行揭露书写,或描摹世态,或生发议论,或给予同情,或批判陋习,恋童这一奇特的社会文化现象在《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》中得以充分彰显。

全本《聊斋志异》中,直接提到“娈童”字眼的仅有两处,分别为卷二的《侠女》与卷八的《男生子》,其余关涉恋童描写的故事则主要有《黄九郎》《念秧》《男妾》等,以上篇目皆是以男性娈童为描写对象,另有《真定女》故事以女性孩童为书写视角。《阅微草堂笔记》关于恋童现象的描写更为常见,直接提到“娈童”字眼的便有九处,分别见于《滦阳消夏录》(三、六)、《如是我闻》(一)、《槐西杂志》(一)、《淮西杂志》(二)、《姑妄听之》(三)、《滦阳续录》(四、五、六)。上述作品中,恋童现象或为故事主线,或为故事插曲,或即兴提起,并无实际描写,但作为一种真实存在的社会文化,恋童已成为《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》中独特的书写现象。本文试以这些恋童篇章为研究对象,对蒲、纪的恋童故事书写进行整理阐释,比较分析二者对待恋童乱象的态度异同,从而进一步获悉清朝文士对于恋童现象的不同体认。

一、明清恋童现象出现的时代背景

恋童,特指成年人对于未成年孩童产生性偏好的精神障碍,在当下社会被公认为一种不当的心理疾病。在我国,以“娈童”文化为主要表征的恋童现象自古有之,纪昀在《阅微草堂笔记》卷十二的《槐西杂志》中便明确指出:“杂说称娈童始黄帝。” [1]876但此说法多为后人附会寄托。今可考关涉恋童的文献记载最早见于《尚书·商书·伊训》中关于“三风十愆”的释读,即三风中有“乱风”,“乱风”中包括四愆:“敢有侮圣言、逆忠直、远耆德、比顽童,时谓乱风。” [2]123其中的一愆便是“比顽童”。《尚书》“三风十愆”虽语出梅赜本,但仍可从侧面印证两汉魏晋时期的恋童乱象。魏晋后的“恋童之好”更为普遍,《北齐书·废帝纪》中,国子助教许散愁答宣帝时便自证清白称:“散愁自少以来,不登娈童之床,不入季女之室,服膺简策,不知老之将至。” [3]263从侧面指出达官贵人对于“娈童”“季女”的渴求,恋童一度成为当时上流社会认可的合理行为,甚至大有流行之势。

明清时期,恋童现象臻至鼎盛。随着商品经济的空前繁荣,市民阶层的迅速壮大,士农工商界限逐渐模糊,恋童不再单属“文人雅好”,社会地位提高的“杂业之民”也能凭借个人财富淫狎娈童,加之朝廷律令对于官绅狎妓宿娼的严厉禁止,私人豢养蔚然成风。此外,明清之际的思想家们纷纷挣脱理学牢笼,间接致使享乐主义、纵欲主义的空前泛滥。自此,上至帝王将相,下至具有一定社会地位与财富的家庭均以“蓄养娈童”为风雅乐事。晚明名士张岱便在《自为墓志铭》中写道:“少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童……” [4]199对个人的恋童行为坦率承认,以此作为早年奢华生活的佐证。

清代淫狎娈童风气更盛,士绅官宦大多购买娈童季女服侍左右,由此生发的各类恋童故事也见诸于笔记、小说。而作为同时期领先于时代的士子文人,蒲松龄与纪昀自然注意到这一“恋童成风”的社会乱象,因此二人以生平见闻为编写基础,辅之或明或暗的写作手法,将部分恋童故事收录于小说创作之中,通过构建狐鬼花妖、神怪灵异的文本世界,将个人对于恋童现象的思考诉诸笔端。

二、《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》的恋童现象书写

(一)书写内容:娈童为主

相较于异性之间的“季女之好”,同性之间的“娈童之好”更受明清时期部分文人士子的偏爱。在《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》中,以季女为描写视角的恋童故事较为罕见,成年男子爱慕幼年女性的故事虽有违常理,但在以男性为主导的封建社会话语体系下并无法充分引发读者兴趣。与之相比,成年男子爱慕娈童少年的故事却颇具吸睛之效,且亦在封建社会成为“美谈雅趣”,因而蒲、纪二人在恋童现象书写时对娈童故事着墨颇多。

全本《聊斋志异》共收短篇故事四百九十一篇,蒲松龄以传奇法志怪,描写对象关涉狐鬼花妖、奇人异士,书写范围遍及大千世界,其题材又以婚恋爱情最为常见,蒲松龄笔下的恋童故事大多归属此类。如前文所述,《聊斋志异》中关涉恋童现象书写的故事并不多见,只有《侠女》《男生子》《黄九郎》《念秧》《男妾》《真定女》数篇,所占全书比例较小。在上述作品中,《男生子》《男妾》《真定女》虽以恋童故事为主线,但篇幅極短;《黄九郎》与《念秧》篇幅较长,此二则皆沿用“书生爱慕娈童”的叙事模式;《侠女》篇叙事对象以“侠女”为主,男主人公恋童情节只是一笔带过,作为故事发展的部分支撑要素存在。相较其余篇目,《男生子》与《真定女》二则尤为特殊:《男生子》述福建总兵杨辅家有娈童,一日娈童竟怀胎生育两个男婴,此类“男生子”情节大胆颠覆“女生子”的社会生理认知传统,足可见作者想象力的奇特与超前。《真定女》则讲述真定界一孤女未满十岁便被诱奸怀孕,是《聊斋志异》中仅存的一则以幼年女性为描写对象的恋童故事,此则故事已然涉及到封建社会真实存在的童婚现象,且具有未成年女性受侵犯的潜在案例价值。

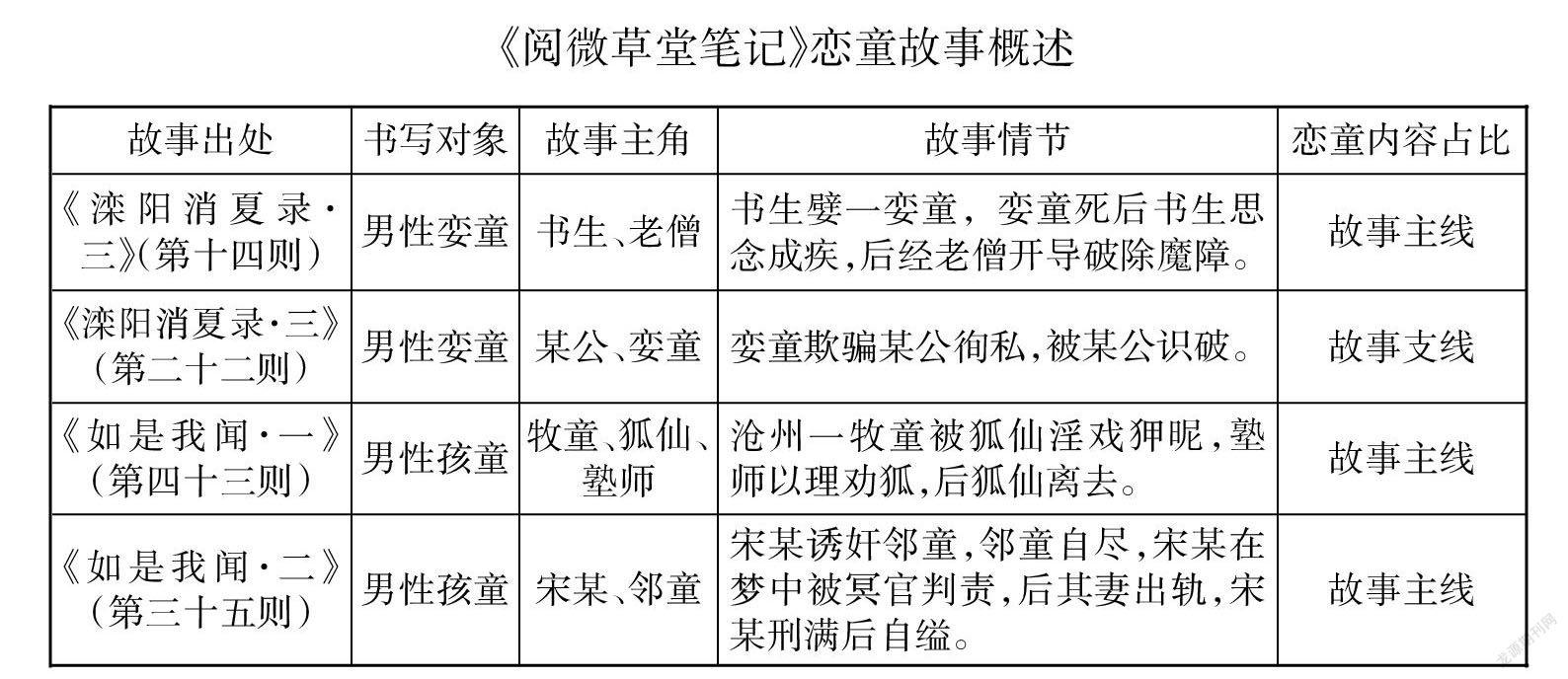

《聊斋志异》恋童故事概述

不同于《聊斋志异》的“一书而兼二体”,纪昀所作《阅微草堂笔记》专用笔记体,以“寓劝戒,广见闻,资考证”为文本价值的衡量标准,叙事多用平铺直叙,并无篇名提炼。在此书中,恋童故事多归属婚恋爱情题材,但作者并不注重故事情节描写,而以发议论为主要目的。该部分篇章多为简短故事,所写多为官绅士子爱慕男性娈童,因色欲遭祸的内容,作者意在明道说理,但求有补于世。

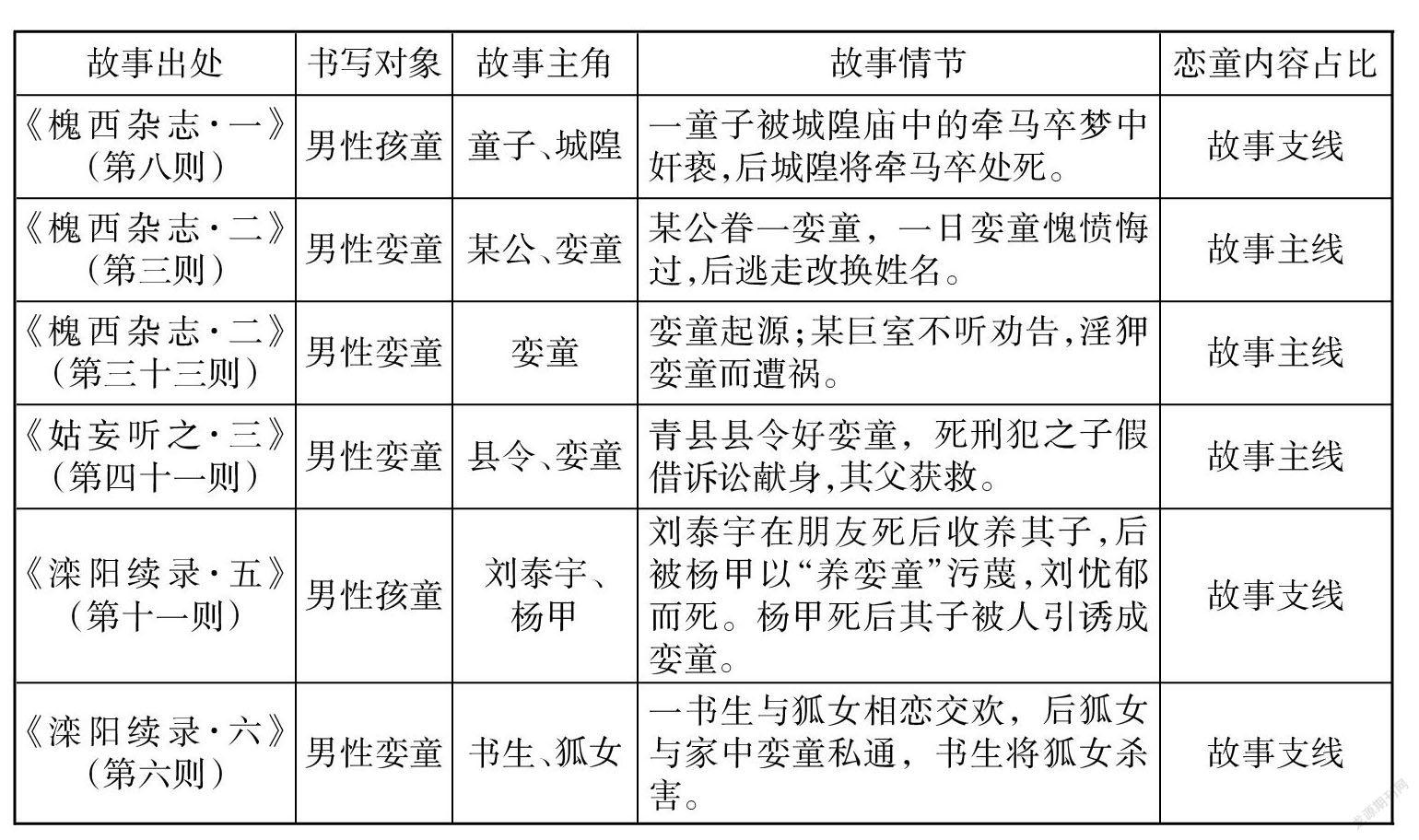

《阅微草堂笔记》恋童故事概述

(二)书写态度:笑谈与严判

恋童作为一种不当的心理疾病,在道德和法律上都违背了现代文明社会的认知尺度。中国古代封建社会虽有私下的“恋童雅好”,但在明面上也并未为人所大肆推崇,正如前文所述许散愁,其以“不登娈童之床,不入季女之室”标榜个人的道德品行,甚至在后世成为“古之贞男”的代名词,可见儒家正统话语体系下的恋童行为严格来说仍与君子标准相悖。而针对恋童心理引发的犯罪行径,清代也有相关的律法加以惩处,如乾隆五年定例:“强奸十二岁以下幼女,因而致死,及将十岁以下幼女诱去,强行奸污者,照光棍例斩决;强奸十至十二岁之幼女者,斩监候;和奸者,仍照虽和同强论律,绞监候,即虽是女方同意,也以强奸论罪。” [5]348律法的严厉一定程度上致使部分民众对于幼女的恋童行为加以克制。与此同时,男性孩童保护却在官方律法上长期缺失,这促使部分民众大肆蓄养娈童,以此满足个人的恋童病态心理。针对这种乱象,作为清代文人代表的蒲松龄与纪昀自然为之发声,因此二人皆在创作中对恋童现象加以揭露,但出于个人经历、身份地位及创作观念等因素,二人对于恋童现象的书写态度也各有不同:蒲松龄重在“笑谈”,乐于描摹现象暗讽陋习;而纪昀重在“严判”,对恋童现象深恶痛绝并大肆批驳。

蒲松龄对于恋童乱象是有清晰认知的,并且对此并不讳言。在《黄九郎》一篇中,开篇即提到主人公何生“素有断袖之癖”,因此爱上同为男性的少年黄九郎;《男生子》中,作者亦轻描淡写地设置故事背景,提到“福建总兵杨辅,有娈童” [6]1037,并不以为怪;《侠女》中,男主人公顾生常与娈童亲近,后娈童对侠女无礼,侠女知其为“君之娈童”,也只是“以君之狎昵,故置之” [6]212,对娈童的存在采取了默许态度。可见在蒲松龄笔下的聊斋世界,部分具有社会地位与经济实力的男性蓄养娈童似乎已成司空见惯之事。

对于社会盛行的“娈童之好”,蒲松龄的书写态度也较为宽容平和,他并未对篇章中的恋童主角们大肆批判,而是采取“笑谈”的书写方式。如对于《男妾》中官绅误买娈童的悲惨遭遇,蒲松龄只是感叹“苟遇知音,即与以南威不易。何事无知婆子,多作一伪境哉” [6]1530,认为娈童不过是兴趣爱好的不同,人之爱欲无关性别年龄。在《念秧》中,更是将少年的情欲场景直接加以描摹展现:“仆移身避之,少年又近就之……仆心动,试与狎,而少年殷勤甚至,衾息鸣动。” [6]568针对此类所谓的“恋童雅趣”,蒲松龄仿佛化身为文本世界的客观叙述者,只是闲坐于聊斋与人笑谈异事,并不对角色本身的恋童行为横加指责。

深究文本内容,却仍能一窥蒲松龄的委婉规劝态度。在描写娈童的众多篇章中,主人公通常以悲剧性的结局收尾:《侠女》中的娈童为白狐化身,后被侠女所除;《黄九郎》中的何生因爱慕娈童,情欲过度而死,死后虽借尸还魂,最终也走上了娶妻的正当婚姻,而同样爱慕娈童的抚台破财身死;《男生子》中的杨辅家有娈童,娈童生子,后杨辅被蔡公诛杀。通过此类因果报应的情节展现,蒲松龄间接在文本中透露出对“娈童之好”的委婉劝诫。同时应认识到,尽管蒲松龄对于恋童现象表现出一定的潜在规劝,但这种态度却缺乏深层次的批驳,具有部分的妥协意味,正如《侠女》篇末所述“人必室有侠女,而后可以畜娈童也” [6]216。由是观之,蒲松龄虽对恋童现象具备一定的警惕意识,但仍未完全跳脱出时代局限。

相较蒲松龄的委婉笑谈,真正将恋童现象的危害性直接诉诸笔端的当属纪昀。在《阅微草堂笔记》的诸多篇目中,纪昀都详细描摹了世人的恋童乱象,并对淫狎娈童的风气感到深恶痛绝,在文本中大谈恋童危害。所有《阅微草堂笔记》中描写的恋童主角,往往因爱欲付出生命代价,大都下场凄惨:《如是我闻·二》(第三十五则)中的宋某“爱邻童秀丽,百计诱与狎” [1],害得邻童自缢,结果宋某在梦中被冥官判案,坐牢放归后妻子出轨,宋某最终也“惭而自缢” [1]526;《槐西杂志·一》(第八则)中,城隍庙的控马卒在梦中奸亵童子,结果一日后便“无故首自损” [1]738;《滦阳续录·六》(第六则)中,坟院狐女生性淫荡,与娈童私通,后也被举子“潜扼杀之” [1]1709。

除描摹恋童者下场的凄惨境况外,纪昀还在文本中直接生发议论,对恋童行为进行表态。《如是我闻·三》(第二十四则)中,纪昀借二狐对话提到“此事亢阳熏烁,消蚀真阴,极能败道” [1]588,认为娈童是破坏伦理道德的大事,将个人对于恋童现象的批判态度展露无遗。再如《滦阳消夏录·三》十四则中,纪昀先是提到“有书生嬖一娈童,相爱如夫妇” [1]156,后娈童得病死去,书生竟“惘惘成心疾,符箓劾治无验” [1]157,故事后文作者直接化身老僧对此说法:“再思惟此童如在,日长一日,渐至壮伟,无复媚态……渐至伛偻劳嗽,涕泪涎沫,秽不可近,则厌弃之念生矣。” [1]157指出书生恋童不过是出于色欲,一旦娈童长大容颜变化,书生便会产生厌弃之念,因此只有“心无余闲,则一切爱根欲根无处容著,一切魔障不祛自退矣” [1]157。

全本《阅微草堂笔记》的恋童故事中,纪昀都對恋童者严厉批判,从根本上否定世人的恋童行径,但在《姑妄听之·三》(第四十一则)中,纪昀的态度却有了一定程度的退让:该故事提到“青县有人陷大辟,县令好外宠” [1]1369,因此罪犯之子献身于县令,做了娈童,其父得免。对于此类事出有因的被迫行为,纪昀认为“人不以娈童贱之,原其心也” [1]1369,在孝悌大义的前提条件下,恋童行为是可以得到谅解的,即所谓“原心之法”。可见纪昀虽对恋童现象作出揭露与批驳,走在了时代的认知前沿,但其批驳态度仍是从属于儒家道德认知系统之下的,一旦触及到儒家最根本的孝悌大道时,恋童行径也便可以得到谅解与让步,因此纪昀针对恋童现象的反对态度是具备妥协性与软弱性的。

(三)书写意义:警世与劝世

在封建思想根深蒂固的清代社会,娈童之好无疑对男女结合的人伦大道造成了巨大冲击,而此类恋童行为的盛行不仅无益于繁衍后代,且极大败坏了社会风气与伦理道德。但在这股追新慕异的风潮下,部分缙绅士大夫们仍借助权力或财富纵情恣乐,无视道德败坏与政治腐化的社会现实,正如《燕京杂记》中所述:“京师优童甲于天下……初入都者,鲜不魂丧神夺,挟资营干,至有罄其囊而不得旋归者……豪商富官,多蛊惑于优童,鲜有暇及者。” [7]128民众陷入“魂丧神夺”的个人危机中,整个社会也因此面临着一场前所未有的道德大变。流风之下,即便是有识之士也不过内心腹诽,而蒲松龄与纪昀却能独抗流俗,将恋童陋习直接公之于众,以著书的形式传之后世,足可见二人的不凡气魄。

蒲松龄在《聊斋志异》中对于恋童现象的笑谈无疑具有巨大的警世意义。无论是《侠女》中侠女前期对于娈童的大度宽容,还是《念秧》中念秧者假扮娈童的诱惑欺诈,或是《男生子》中总兵杨辅家有娈童的生子奇闻,虚拟的聊斋世界中无处不在的恋童乱象足以映射出现实的荒诞。再如《男妾》中,扬州本为江南富庶之地,而扬州老媪却要寄居卖“女”,后官绅将此女买下又发觉是男扮女装,本应为社会生产潜在主力的男童却要依附于上位者做女妾方能生存,世道的艰难竟逼迫出性别的异化置换。《真定女》篇幅寥寥,不到百字,却记述了女童被丈夫诱奸怀孕的故事,篇末婆母所叹“不图拳母,竟生锥儿” [6]78,正是对封建童婚現象的有力控诉,每个字都蕴含了时代洪流下庞大童婚者群体的血泪献祭。蒲松龄单独将真定女故事记录在册,颇具女性意识的人文关怀,也为后世留下了未成年性侵犯罪的珍贵史料。综而论之,蒲松龄在聊斋世界中对于恋童现象的笑谈,正是意图将时代的顽疾暴露出来,催人留心,引人警惕,从而达到“疗救的希望”。

相比蒲松龄的隐于幕后,纪昀却直接现身说法。在《槐西杂志·二》(第三十三则)中,纪昀不仅对自古以来的娈童文化作了简单梳理,考据出“杂说称娈童始皇帝,殆出依托。比顽童始见《商书》,然出梅颐伪古文,亦不足据。《逸周书》称‘美男破老’,殆指是乎?《周礼》有不男之讼,注谓天阉不能御女者” [1]876,而且直接指出娈童的成因“娈童则本无是心,皆幼而受绐,或势劫利饵耳” [1]876,认为没有人天生就甘做娈童,其形成大多是后天的情势所迫。正如此则故事中,某一巨室喜狎狡童,但“患其或愧拒”,因而多买孩童,在与娈童淫狎时让孩童执烛侍侧,“种种淫状,久而见惯,视若当然。过三数年,稍长可御,皆顺流之舟矣” [1]876,原本正常的孩童却在后天的变态教育中歪曲了心灵,恋童者的险恶用心读之令人毛骨悚然。

在直指娈童文化的成因与本质后,纪昀在文本中大发议论,对世人进行耐心劝导,使得全本《阅微草堂笔记》中的恋童故事都充斥着浓厚的说教意味,因而具有劝世的巨大价值。在《如是我闻一》(第四十三则)中,纪昀便化身塾师,对沉迷娈童的狐妖(世人)苦心劝诫,指出“至若娈童,本非女质,抱衾荐枕,不过以色为市耳” [1]454,狐妖最终也“浩叹数声而去”;而对于悬崖勒马的恋童者,纪昀总会不惜笔墨,对其大肆称颂,如《姑妄听之·二》(第二十一则)中,道士对一娈童十分喜爱,在产生犯罪想法后突然警醒,认为“修道二百余年,乃为此狡童败乎” [1]1249,最后拿剑刺臂,因而克制。针对此类做法,纪昀毫不掩盖地加以欣赏,认为“以楚毒断绝爱根,可谓地狱劫中证天堂果矣” [1]1249。再如《槐西杂志·二》(第三则)中幡然醒悟的娈童,纪昀称其“亦近于青泥莲花欤” [1]832。正是出于对恋童现象的高度警惕,对社会畸形文化的极端重视,纪昀才放下身段,在文本中设置大篇长论的恋童情节,塑造恋童者的悲惨境遇,苦心孤诣地对世人进行劝诫,振聋发聩地指出“若处心积虑,凿赤子之天真,则恐干神怒” [1]876的教训,希冀直接进行道德上的疗救整治,而《阅微草堂笔记》中的恋童故事,也因此成为作者在公心指引下的恋童控诉书。

三、结语

作为清代文言小说“双璧”的《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》,二者均对清代社会的恋童乱象有所批判揭露,然而在描写数量、描写内容、创作态度、书写意义等方面却各有所重。因蒲松龄与纪昀创作观念与人生经历的迥异,恋童流风的社会世相在二人笔下也呈现出不同的书写面貌。

蒲松龄喜用戏谑之笔描摹百态,于聊斋之中笑谈异事。针对所谓的“恋童雅好”,蒲松龄并未横加指责,只是娓娓而谈,其态度隐于幕后。但无论是男童生子的生理颠覆(《男生子》),还是男做女妾的性别异化(《男妾》),或是拳母锥儿的时代血祭(《真定女》),其平淡的文字下却映射出作者对于现实的嘲弄,对于正义的呼唤。同时应认识到,蒲松龄所写故事多持平民视角,因而对于恋童的“权贵雅好”多有戏谑笑谈之态。且《聊斋志异》为“浮白载笔”的“孤愤之书”,主情之风充斥于整个狐鬼花妖世界,因而蒲松龄正视社会部分群体的病态恋童心理,对其表示人欲上的同情理解,若是主角对娈童存有真情实意,作者态度也便较为宽容平和。

相较之下,纪昀善用义理之法劝惩议论,于草堂之内笔述雍容。面对恋童乱象,纪昀直接现身说法,在“简淡数言”的故事中大肆批驳,以一桩桩血淋淋的恋童惨案劝惩世人。不同于蒲松龄的贫苦一生,纪昀出生官宦世家,科举得意,仕途亨通,其所代表的是文人士大夫的精英阶层,故其创作立场为精英文化,旨在通过《阅微草堂笔记》劝惩文人士子,希冀改变士风。而恋童作为“权贵雅好”,多盛行于身处精英阶层的文人士大夫群体中,且极大影响了王朝统治与社会延续,因此纪昀有意择取具有劝惩意味的故事素材,创作出以文人士子为主角的恋童悲剧,以严判的书写态度独抗陋俗,以期维护王朝统治。

我们应当意识到,明清时期的恋童现象是病态文化俗风下诞生的畸形产物,在道德和法理上都与优秀的文化传统相悖。尽管蒲松龄与纪昀对恋童现象的文本书写迥异,但在文本价值上一流同源,二人都站在人文主义的立场上观照现实,通过文本创作的方式疗救世人,《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》也因此具有了超越时代的伟大魅力。

参考文献:

[1][清]纪昀.阅微草堂笔记[M].韩希明,译注.北京:中华书局,2014.

[2]李民,王健.尚书译注[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[3][唐]李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

[4][明]张岱.琅嬛文集[M].长沙:岳麓书社,1985.

[5]高绍先.中国刑法史精要[M].北京:法律出版社,2001.

[6][清]蒲松龄.聊斋志异(会校会注会评本)[M].張友鹤,辑校.上海:上海古籍出版社,1983.

[7][明]史玄,[清]夏仁虎,[清]阙名.旧京遗事·旧京琐记·燕京杂记[M].北京:北京古籍出

版社,1986.

A Study on the Pedophilia Phenomenon in

Liaozhai Zhiyi and Yue Wei Cao Tang Bi Ji

ZHOU Xing-yu

(School of Chinese Language and Literature,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China)

Abstract: During the Ming and Qing Dynasties,the phenomenon of pedophilia based on the culture of catamite is very popular. Liaozhai Zhiyi and Yue Wei Cao Tang Bi Ji both criticized and exposed this phenomenon. The two books have many differences in content presentation,attitudes and inclination,and creation value.

Key words: Liaozhai Zhiyi;Yue Wei Cao Tang Bi Ji;Pedophilia;Laugh and Talk;Harsh Criticism

(责任编辑:陈丽华)