舟楫往来:晚清韩江流域水运的图像记忆

——以粤东北客家建筑彩画为考察点

2021-01-19胡军

胡 军

粤东北是客家人主要居住地,区域内晚清建筑遗存众多,建筑装饰保存良好,是研究区域历史文化与风俗特征的重要媒介。尤其在彩画中,有不少表现吃、穿、住、行等日常生活的画面,其中水上交通方面的相关题材较多,直观地展示了区域内晚清水运状况及其对客家人的重要性。粤东北河道大多隶属韩江水系,韩江流域水运对粤东北乃至整个粤闽赣边区经济、社会发展历来有着重要作用,对它的研究也较多。如黄挺、葛文清、杨慧贤、周琍、林瀚等研究者在相关论文中,或对韩江流域水运情况作一定程度的介绍,或初步梳理韩江水运中木质民船,①黄挺、杜经国:《宋至清闽粤赣边的交通及其经济联系》,《汕头大学学报》1995 年第2 期;黄挺:《明清时期的韩江流域经济区》,《中国社会经济史研究》1999 年第2 期;葛文清:《闽粤赣边区盐粮流通的历史考察》,《龙岩师专学报(社会科学版)》1998年第3 期;杨慧贤:《民国中前期汕头港及其腹地经济社会变迁之研究(1912-1939)》,暨南大学2012 年硕士学位论文;周琍:《清代广东盐业与地方社会》,华中师范大学2005 年博士学位论文;林瀚:《潮客之间:经济视野下的汀韩流域地方社会及族群互动(1860-1930)》,福建师范大学2012 年硕士学位论文;林瀚:《韩江水路交通与内河木质民船研究》,《国家航海》2013 年第4 期。主要立足于文献考察,缺乏对相关图像的关注。事实上,这一区域内建筑彩画遗存中一幅幅“韩江”水运图像也有着较强的史料意义,它不仅直观反映了某些现实特征,甚至还蕴藏着一些文字所无法企及的历史信息。本文拟以晚清粤东北客家建筑彩画作为考察点,试从图像角度考察当时韩江流域水运状况,力求“让历史从图像中汩汩流淌”。

一、场景再现:区域水运的繁华

韩江水系是广东省第二大水系,流域范围涉及粤、闽、赣三省,上游由汀江与梅江两股干流汇合而成。韩江水系流布于粤东北客家地区的支干线主要有:韩江上游部分河段、汀江下游部分河段、整个梅江及其上各条支流,具体包括五华境内五华河、琴江河,兴宁境内宁江,梅县境内程江,蕉岭境内石窟河,以及源于福建上杭松源河、源于福建平和及南靖梅潭河等。②梅州市地方志编纂委员会:《梅州市志》(上),广东人民出版社,1999 年,第288 页。这些交叉密布的河流,自古以来既是粤东北与闽西南、赣南等周边区域间经济贸易运输干线,也是区域内客家人日常出行的主要交通通道。

(一)区域经济贸易运输干线

以韩江为纽带的闽粤赣边区间交通往来可能发生得很早,按黄挺所说,“早在商朝后期,韩江下游先民就通过韩江与赣江同江西土著有了交往,至迟在宋代便已经成为了民间区域交通和经济联系的主干线。”①黄挺:《明清时期的韩江流域经济区》,《中国社会经济史研究》1999 年第2 期。明代黄汗《天下水陆路程》明确记载,明时有两条重要的水陆商路经过粤东北,其中一条从广州至福建漳州间,途径程乡、大埔、饶平、海阳四县境内韩江流域水道四百余里;另一条自江西赣州至潮州,途径大埔县境内水道百余里。②黄汗编撰:《天下水陆路程》卷七,见杨正泰校:《〈天下水陆路程〉三种》,山西人民出版社,1992 年,第221—244 页。清代中期以后,韩江流域水道显得更加重要,除了大量的潮盐船北上外,随粤东北各地人口增多,赣闽稻米也随船而下,成为粤东粤北部分缺粮地区的日常所需。清代翁方纲曾感叹韩江水运的繁忙景象曰:“粤船北去闽船南,船船贩得潮州盐。”③翁方纲:《江涨歌》,见黄雨选注:《历代名人入粤诗选》,广东人民出版社,1980 年,第415 页。往来频繁的船只说明,韩江水系一些主要支干线在当时已经成为粤东和闽西、赣南之间的交通大动脉。清朝后期,粤东北区域粮食缺额加剧,不仅需从江西运米往下游,还需海外进口稻米从韩江口运往上游,这又成了刺激韩江沿线水运发展的一个重要因素。加之晚清农村自给自足的小农经济逐渐解体,农民很多生活日用品、生产工具等必须到市场购买,又将一些本土特色工艺品、农副产品等流通进入市场,这些商品的来往运输也都主要依靠水路来承担。

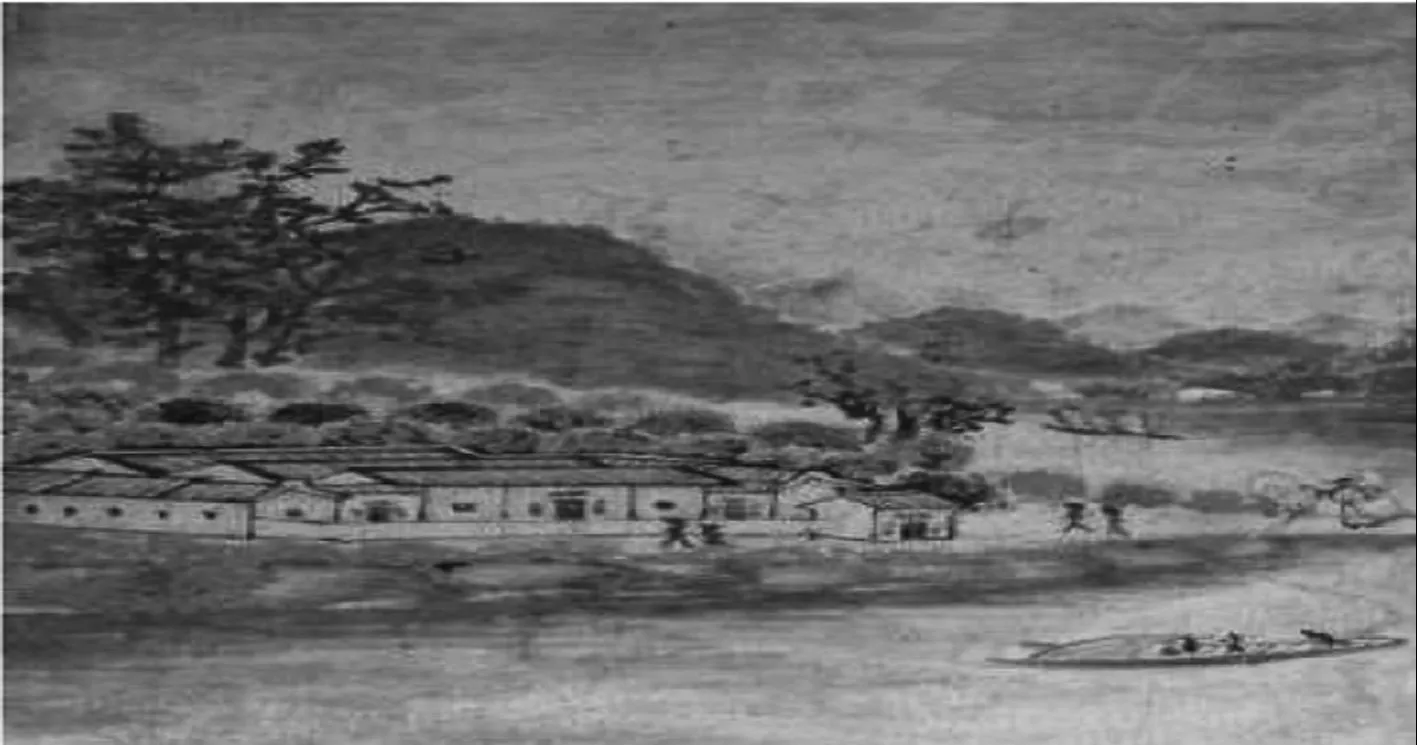

昔日韩江水面舟舆络绎,商旅纷如的繁华虽已远逝,但透过粤东北客家区域遗存的彩画还可以遥想当年的盛况。大埔茶阳一处已经败落的晚清民居大门脸彩画中,此起彼伏的山谷与开阔的河道将画面上下一分为二。画面上部为连绵不绝的波状山脉,山谷中应势而建着一栋栋典型的堂横屋、杠屋等客家民居。河面处于画面下半部分,河面上共绘了十余条船,一艘客轮、五条带帆、三条带半圆形蓬顶,还有一些停泊于对岸。从画面来看,河道应该处于集镇码头,对岸有绰约的人影等在岸边。绘者显然并不在意画面因船太多而显示出明显的拥挤感,也许现实场景中热闹正是画面要表现的主要目的(图1)。平远毓麟公祠东廊墙上部也描绘这样一幅河上舟楫往来的景象。画面中远处崇山峻岭中的围屋形象是客家区域的标准符号,近景为一排参天古树,透过树干空隙可见中景的河面。开阔河面上共绘有六条船,两条带帆、四条带半圆形蓬顶,除了近处的两条停靠在岸边之外,其余的都正行驶于水中。另外,在松口晋创公祠大门墀头彩画、永春楼大门脸彩画等等彩画区域中,还有很多描绘类似成队列状、成排行驶于急流之中的船只形象,给人一种百舸争流、商旅不绝的航运景象。

图1

俗语称昔日汀江航运之盛为“日上三千,下航八百”,④福建航道志编纂委员会编:《福建航道志》,人民交通出版社,1997 年,第91 页。由这些彩画观之,当时粤东北韩江流域水道上的航运也应该如此。

(二)客家人主要出行通道

民国以前,粤东北客家区域内虽有陆路,“然山道崎岖,颇不易行。羊肠险仄,轿舆几不可通”,⑤萧冠英:《六十年来之岭东纪略》,广东人民出版社,1996 年,第71 页。“如登羊肠十八盘,马力稍疲坠崖间”。⑥吴宗焯修、温仲和纂:《嘉应州志》卷二十九,1901 年刻本,第2161 页。加之气候方面,粤东北所处纬度较低,临近南海,属亚热带季风气候。“春季东风气湿而多雨,雨则满天溟濛,连日不开,入夏雨量最多,黑云过处辄大雨如注。”①刘织超修、温廷敬纂:《大埔县志》卷一,1943 年影印本,第22 页。大小河道丰水期长,即使较小的河流也可载舟行人,因此,水路是客家人首选的出行方式。为方便出行,他们的房屋建筑选址不仅靠近河道,而且每个村,甚至每家每户也都会拥有一条大小不一的船只。遇到各处集镇赶墟时间,各村大小船只汇入河道,来往穿梭,热闹非常。民国初期《大埔县志》便载:“每逢二七墟期,各地村船纷集于河岸。”②刘织超修、温廷敬纂:《大埔县志》卷九,1943 年影印本,第849 页,第849 页,第852—854 页。

而且,区域内的客家人与外界联系也以水路为主。譬如以梅县西阳为中心“上通梅县,及兴宁五华等县;下通丙村,松口,大埔,以及潮汕”;以大埔为中心“可以往潮州、往县城、松口、大麻、恭洲、桃花三洲、黄坑、党溪、梅县、五华、兴宁等。”③林荫:《梅县西阳堡之调查》,《商业学生丛刊》1924 年第31 期,第14—16 页。乘船可达的地点分布细密,可乘坐的船也多。如当时大埔高陂这样一个小村镇,“大小篷船往来各埠者约有六十艘,在小轮未通之前,往潮州者,定以每逢二五八开行一次,每次三四艘不等。现在略无定期,其开往县城、松口两处者,每五日约开行一次,至往来经过之客船,夜间停泊于此者,亦常有百数十艘”。④刘织超修、温廷敬纂:《大埔县志》卷九,1943 年影印本,第849 页,第849 页,第852—854 页。可以说,四通八达的韩江水系为区域内外联系提供了天然的便利条件,客家人凭借这种自然优势,在大小河道间建立了一套完整的水运交通网络,从而弥补了自身交通上万山阻隔、陆路崎岖的不足。

在建筑彩画中,也充分体现了客家人日常出行以水运为主的交通方式。特别是在表现客家建筑为主题的画幅中,河道与船一般是画面不可或缺的表现元素。房屋与外界的联系很少以陆路来表现,大多靠河道与船来实现,充分体现出水运在晚清客家人日常生活中的便利性与重要性。譬如松口延佑庄大门脸左侧彩画,画面以一栋好似学校的客家堂横屋建筑为主体,在其前方半包围状的河流中,一条载有三人的小船正向“学校”划来(图2)。再如大埔长教炼青小筑大门脸上方彩画、梅县桥溪继善楼一步梁侧面彩画等,画面都描绘了河道上小船载客渡河的场面。诸如此类的还有赶集的、送孩子上学的、运货的、处于急流中的、停泊于岸边的等等,各式各样,不一而足。

图2

二、细节特写:区域水运中的船只形象

在大量有关韩江水运题材的建筑彩画中,有些画面重在整体上体现晚清粤东北韩江流域的自然美景、昔日码头的繁华,或者客家人水上出行方式等,有些画面则重在从细节特征上对船只进行逼真而传神地刻画,形象地体现了昔日江面上来往穿梭、络绎不绝的船只样式之复杂。

(一)帆船

帆船形象在彩画中体现最多,民国以前客家地区运行的木船一般都会带有船帆。帆的使用很灵活,顺风时张帆借助风力,逆风时收帆减少阻力。据《大埔县志·交通志》记载:“哨马船,其上水航行多赖南风之力。”⑤刘织超修、温廷敬纂:《大埔县志》卷九,1943 年影印本,第849 页,第849 页,第852—854 页。所以,彩画中那些没有帆的船只一般也都带有桅杆。

为了能最大程度地借助风力,加快航行速度,帆船按船桅数又可分为单桅帆船、双桅帆船和多桅帆船等几种。乾隆《嘉应州志》记载:“五肚船,行驶此船者多潮安人,故邑人多呼之曰福老船,船腰树桅樯二杆悬挂风帆。”⑥周硕勋修纂:乾隆《潮州府志》卷三十三,1763 年刻本,第60-66 页。日本东亚同文会编纂的《中国省别全志》(广东卷)记载,航行于汀江下游的安香船甚至会悬挂四帆。晚清客家建筑彩画中单桅帆船样式最多,也可见双桅帆船及三桅帆船。如长教煉青小筑大门脸左侧上部彩画中的帆船即悬挂有三桅船帆(图3)。

图3

松口承德楼大门廊墙上方的一幅彩画中,还有一种特殊的船帆样式:半圆形竹篾编制的船篷上方,正被风吹鼓而起的船帆为两块白布交叠呈蝴蝶结形状。晚清兴宁胡曦《竹枝词》曾描述曰:“一样往来百花洲,柳月苹风画舫游。蝴蝶推篷蝴蝶会,箫声吹落倚云楼。”①胡曦:《竹枝杂咏》,1933 年影印本,第30 页。其中“蝴蝶推篷”便是形容船蓬白布帆迎风展开时,有如蝴蝶翅膀不停煽动的形状。晚清蕉岭黄香铁也有相似的记述:“蝴蝶篷式用篾篷,两翼张白布为帆,如蝶翼然。”②黄钊:《石窟一征》卷四,学生书局,1970 年,第200 页。胡曦与黄香铁描述的应该是晚清韩江河上十分流行的妓篷船,俗称“画舫”“花舫”,一般船上都有女子相伴,用于载客在河上游玩。对照他们的描述,承德楼大门廊墙上方彩画中表现的应该就是一只妓篷船的形象,细观还可辨出船头所坐的人物恰是一个手执团扇的女子形象(图4)。

图4

(二)蓬船

蓬船也是彩画中表现较多的一类船只形象,从画面中看,船篷表面一般呈菱形编织状纹理。民国《丰顺县志》载:“有箬竹,俗呼叶子竹,野生山中,高二三尺,茎小而叶大,邑北鄙村民终年采其叶以为生,晒干结束成把,谓之叶脯,运销潮汕为船篷、雨笠、糖篓材料,其利甚薄。”③刘禹轮、李唐编纂:《丰顺县志》卷一二,汕头铸字局梅县分局承印本,1943 年,第150 页。这种菱形状纹理的船篷大概便是绘者想表现的由竹篾或竹叶编织的效果吧。

日本东亚同文会编纂的《中国省别全志》(广东卷)曾载,韩江水域蓬船有两蓬、三蓬或四蓬的例子。④东亚同文会馆编:《中国省别全志》卷一,东亚同文会,1917年,第315—316页。但客家建筑彩画中蓬船船篷没有清晰地呈现出一节一节分隔,或许因受绘画表现方式、空间等因素限制,只表现出了船篷的大小、有无及放置的位置而已。仅是这些有限差异,已经让观者可以分辨出画中船只形态及功能的不同。

船篷绘得较大且处于船正中者,一般为运输木炭、纸张等特殊物品的货船或客船。如丙村敦睦公祠太师壁上方山水画中货船形象,高大的船篷开口近乎正面朝向观者,展现出篷内黑乎乎,一条条堆叠起来的木炭状物品(图5)。这种船只也会被描绘为客船,如水车大夫第凹轩廊彩画里,一只处于暗滩激流中的客船其船篷的表现形象便是如此。

也有一些船篷绘制的较小且处于船头部位,这样的船只大多被表现为一般的货船,船篷只是为船工自己准备的。譬如在侨溪继善楼下堂内沿廊一幅壁画中,便绘着一只船仓堆满货物且正处于江中行驶着的船只形象,艄公在船尾撑稿,一个小小的船篷被表现在船头。而在前一节所介绍的平远毓麟公祠凹轩廊东廊墙上部彩画中,停泊在岸边的两只船上,其中一只船的艄公便被表现为坐在船头的船篷中。

(三)汽、电船

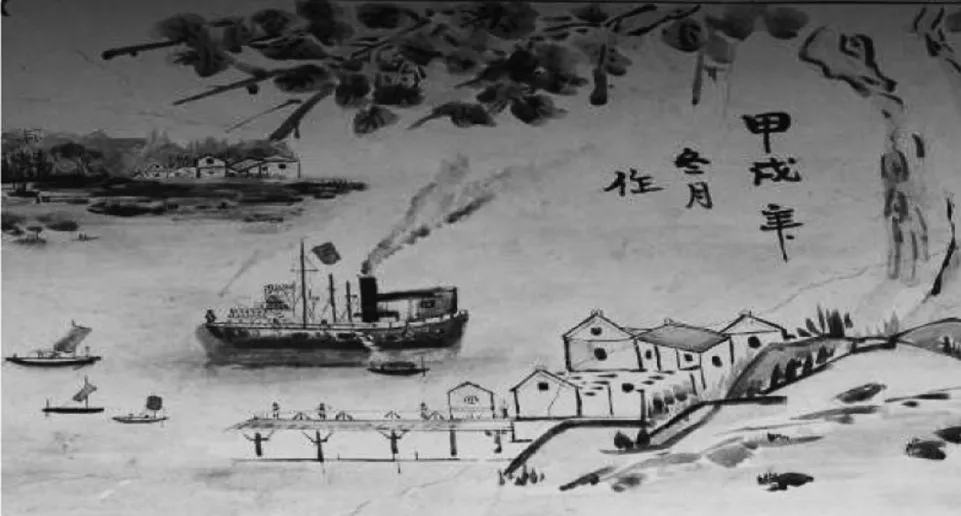

汽、电轮船等近代船只形象在粤东北地区出现相对较晚,据《大埔县志》记载:“吾邑航运往昔仅有篷船,自宣统三年始乃有浅水轮船。”①刘织超修、温廷敬纂:《大埔县志》卷九,1943 年影印本,第848 页。这是客家地区最早运行近代船只的记录,但这种带有现代色彩的船只形象一出现便被表现在建筑彩画中。如松口崇庆第是建于1912 年的建筑,大门脸彩画中便描绘了两艘正在江面上行驶着的现代客轮形象。近景中客轮描绘得比较清晰,双层仓位,有十余个窗口,船型巨大,船舷吃水较深,正冒着黑烟逆水而行。

除了客船,彩画中这类近代船只形象也有被描绘为货船的。如大埔茶阳资政第大门墀头彩画中就描绘了这样一艘货运轮船形象。宽阔的水面占据画幅大部分空间,河中停着一艘巨大的轮船,周围停泊着几只木帆船。货轮朝向岸边的一侧绘有一条斜向梯状物,一直延展到紧贴巨轮边上一只帆船上。很明显,绘者可能描绘的是货轮正在驳货的场景(图6)。晚清韩江流域粤东北段很多支流较小,或者暗礁耸立,大型货船只能到大埔段,货物要靠驳船驳运到上游各地。清代黄钊《石窟一征》称:“船至三河坝驳盐者曰驳船,亦曰盘子船;自金沙厂、艾子坝驳运至下坝者曰上山船,然皆以载盐为主。”②黄钊:《石窟一征》卷三,台湾学生书局,1970 年,第118、119 页。这里所说的驳船应该便是画面中货轮周围的这些船只。

图6

以上对彩画中船只形象的梳理,除了从整体特征上按帆船、蓬船及汽电船等三种类型进行区分,也可通过船只形象的细节而进行具体样式的区别。如丙村敦睦庄上堂彩画中的船只,船头高高翘起,已经超过了船身平面(图7)。民国《潮州志》载:“岐岭船,船头翘起至六七尺,盖为便利上滩而设,行驶于梅县、大埔一带。”③饶宗颐纂:《潮州志·交通志》,潮州市地方志办公室编,2005 年,第753 页。敦睦庄上堂彩画中的船形象与岐岭船显然很相似。再如敦睦庄上堂另一幅彩画中船只形象,船尾分开,夸张如同燕尾,特制的橹便系在燕尾凹槽处(图8),这又与乾隆《潮州府志》中记载的开尾船特点类似。诸如此类还有很多,若依据彩画中描绘的船只形象特征仔细将其与文献资料比对,很多都可以找到对应的名称或介绍。

图7

图8

此外,在客家建筑彩画中表现与韩江流域水运有关的图像,除了上述这些代表性画幅中外,一些描绘区域盛景的图像里也有体现。如松口崇庆第大门壁画中的“元魁塔”图,“元魁塔”也叫松口塔,是清代松口十景之一。画面表现的是元魁塔下梅江松口段的一处开阔江面,以及江面上两艘客船。客船被描绘的十分清晰,船型巨大,靠现代动力设施推进航行,有别于传统船只形象(图9)。还有丙村敦睦莊大门壁画正上方表现清代古梅县“八景”之一的“锦江春色”图,画中描述了梅县丙村段梅江河道春天的景象,这段河道古称锦江。民国以前,这里为梅江河上比较宽敞、比较繁华的一段水域,每日舟楫往来,船帆如梭。特别是春夏之际,雨水较多,河水高涨,河面增宽,不仅水流奔涌,晨雾之下,江面渔帆、沿岸竹林及远山迷迷蒙蒙,如披纱衣。画面表现的就是这样景致,锦江呈“C”形从前景一直延伸至远景,转弯之处描绘着清代丙村标志性建筑“北楼关帝宫”。河道两边没有太高的山峦,江面一片开阔,极目远眺,远处船帆点点,十余只航船好似商队,纵向排列,渐趋消失于远方。

图9

客家建筑彩画中表现区域盛景的图像还有很多,如茶阳晚清大夫第中的茶阳八景“印江冬雾”“湖山月舫”、松口清末承德楼中的松口八景“刘隍唤渡”等。这类“八景”“十景”图像已经成了一种区域符号的代表和地域文化的象征,其表现主题虽未必是以水运或船只为主,但多少都会涉及到一些韩江流域水运相关状况,而且涉及到的无疑都是流域内某个水域有着典型特征的景观。

结 语

19 世纪艺术史家保罗·拉克鲁瓦说:“在一个时代能流传给后世所有事物中,只有艺术才是它最鲜活的代言人……它让这个时代复活,并向我们展示这个时代。”①弗朗西斯科·哈斯克尔:《历史及其图像:艺术对往昔的阐释》,孔令伟译,商务印书馆,2018 年,第5 页。文化史家布克哈特也曾说:“只有通过艺术这一媒介,一个时代最为秘密的信仰和观念才能传递给后人,只有这种传递方式才最值得信赖,因为它是无意而为的。”②雅各布·布克哈特:《意大利文艺复兴时期的文化》,何新译,商务印书馆,1979 年,第3 页。这样的说法或许有些夸张,却也说明了图像作为史料所具有的可靠性。晚清粤东北客家区域建筑彩画遗存中水运图像及船只形象,清晰地呈现了当时韩江流域水运之于粤东北区域及客家人的重要性。虽然这些图像从绘画表现力来说水平参差不一,但作为那个时代的遗留物,它具有能让那个时代复活的能力,如同一把回视历史的钥匙,能带给观者直接与往昔接触的感觉,犹如面对鲜活的历史原境。

其实,图像所呈现的除了我们从文献材料中已经知晓的一些东西,还有很多文字无法承载的历史信息量。对于客家人来说,人与河的密切关系既是现实的,也是精神的。一叶扁舟的孤寂、舟楫往来的繁华,激流险滩的困境、阔水平川的美景,绘制者用简明有效的方式记录下的不仅仅是转瞬即逝的日常景致,也是历代客家人在与韩江河几百上千年的相处中复杂的心理状态。作为历史证据,这些图像比起抽象的文字材料更具有直观了解历史的天然优势。清末潮州诗人谢锡勋曾有诗谈及他乘坐篷船时的感受时云:“我亦蛇行机船入,低头危坐双足跌。将襥作枕衣作被,欲伸帐褥难为铺。童仆相亲偕卧起,亡分免将常礼拘。驶船畏风落帆席,篷弓压背状狗偻。”③温廷敬辑,吴二持、蔡启贤点校:《潮州诗萃》,汕头大学出版社,2000 年,第1193 页。这一文字形象与梅县水车大夫第下堂凹轩廊中一幅彩画表现可谓异曲同工。画面描绘了一只正载客过暗滩激流的船只形象,狭窄的船篷中,乘客蜷缩着身子斜靠在一团包裹状物上,弓背偻腰,十分困窘。诗人百言长诗形象化的描绘无疑就是对这幅画中乘客状态的最生动的注脚。正所谓“图像可以一语道破文字所无法单独负荷的历史重量,足以勾勒出无数文字才能再现的人声长巷”。④陈建守:《图像的历史重量》,《新史学》2007 年第1 期,第203 页。