海洋型冰川塑造地貌特征与铁路选线程式

2021-01-18姚令侃黄艺丹

邓 桃,姚令侃,2,3,黄艺丹,2,3,陈 诺

(1.西南交通大学土木工程学院,成都 610031; 2.高速铁路线路工程教育部重点实验室,成都 610031;3.陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室,成都 610031; 4.中铁二院工程集团有限责任公司,成都 610031)

引言

青藏高原是世界上中低纬度地区最大的现代冰川分布区。冰川按照物理性质,可以分为大陆型冰川和海洋型冰川两大类。大陆型冰川是低温低湿的大陆性气候的产物,较为稳定,由于大都分布在极高海拔之地,人迹罕至。海洋型冰川是高温高湿的海洋性气候的产物,具有消融量强烈、运动速度快,地质地貌作用强的特点,其冰舌末端可能到达海拔3 000 m附近,已处于人类居住和工程活动范围。海洋型冰川和大陆型冰川的界限大致可以根据年平均降水量500 mm的界线进行划分,年平均降水量大于500 mm的地区为海洋型冰川区,小于500 mm的地区为大陆型冰川区。

作为我国的世纪性战略工程,川藏铁路从青藏高原东缘进藏,而后沿着高原南部边缘阶坎部位行进;此外,作为我国“一带一路”倡议中的重点项目,中巴、中尼铁路也都必须穿越喜马拉雅山脉;这些拟建干线都有大段线路穿越海洋型冰川密集分布区。冰川区是我国铁路没有建设经验的地貌单元,冰川对公路工程影响的研究也才始于20世纪末叶。

最早施雅风[1]等在1975年,通过对巴基斯坦境内巴托拉跃动冰川(Batura Glacier)长达2年的现场监测,对巴托拉冰川发展趋势进行了预测,为1978年中巴公路的成功修复提供了科技支撑;2014年朱颖彦等[2]通过5年的野外调查、资料分析和遥感解译工作,总结了中巴公路沿线冰川灾害的背景、类型、分布与特点。1984年Rana Muhammad Ali Washakh等[3]统计了喜马拉雅中部山区历年来发生的冰湖溃决灾害,重点报导了中尼公路所在的吉隆藏布流域和波曲流域分别于1964年、1981年发生了两起冰湖溃决事件,对沿线居民和下游公路造成了严重损失[4-5];2009年Rabindra Osti等[6]对中尼公路沿线的Tam Pokhari冰湖溃决事件进行了模拟,计算出的溃决洪水都有一个10000m3/s左右的最大洪峰。2007年梁光模[7]对川藏公路通麦至105道班的泥石流危险性进行了统计分析,提出了公路整治改建工程建议;2012年程尊兰等[8]通过对帕隆藏布流域冰湖分布及其变化的研究提出,在该区域内爆发大范围冰湖溃决的概率很小,但发生小规模冰湖溃决的可能性很大;2017年张广泽[9]等将川藏铁路然乌—通麦段91条冰水泥石流分为高度危险、中度危险和低度危险三大类,建议对于高度危险的冰水泥石流沟可采取绕避或从中下游隧道下穿方案通过。

综上,已有文献重点讨论海洋型冰川引发的灾害问题,但未见讨论利用冰川塑造地貌优化线路方案的文献。青藏高原南缘是世界上筑路最为困难的地区。在克服巨大地形障碍、防治多种环境地质灾害的同时,通过利用有利地形优化线路方案、节省建设投资并保证铁路安全运营等,也是铁路修建科技含量的重要体现。鉴此,在对冰川塑造有利地貌总结分析的基础上,以帕隆藏布流域为例,开展了海洋型冰川分布区铁路选线程式的研究,希望为铁路合理利用冰川塑造地貌提供具普适性意义的认识。

1 海洋型冰川塑造地貌特征及铁路可利用性分析

冰川的运动包括刮削陆地地表,以及获取、搬运、堆积大量的沉积物。在冰川的侵蚀作用和沉积作用下,所塑造的地貌可分为冰川侵蚀地貌和冰川堆积地貌两大类型。结合线路工程可利用性具体介绍如下。

1.1 可利用的冰蚀地貌特征

冰蚀地貌是指由冰川的反复冻融循环和运动引起的对冰川底部基岩的拔蚀和磨蚀,从而塑造出的冰川地貌。考虑冰蚀地貌分布位置和稳定性,线路工程可利用的冰蚀地貌主要包括冰川槽谷和谷肩。

1.1.1 冰川槽谷地貌

冰川通常沿着先前就已经存在的河谷前进,冰川会把河谷加宽、加深与变直,横剖面曾似“V”字形的河谷,会转变成“U”字形,所以宽展平直的“U”形谷是冰川槽谷的重要标志,适宜线状工程布线。

例如中尼铁路交通廊道吉隆藏布流域的“雄布卡儿”冰川槽谷(图1),槽谷底部平均海拔高度3106 m,纵坡平均坡度24.14‰,横坡平均坡度21.12‰,可利用面积为5.1 km2。在此地段吉隆藏布主河纵坡陡达40‰,即使采用国内现有铁路设计标准中最大30‰三机牵引加力坡度设计方案,仍必须利用支流侧谷展线。展线常用的有“灯泡线”、“套线”等。一般水流侵蚀形成的支沟,常具有口窄肚大的形状,为了适应沟口狭窄地形,宜采用灯泡形展线,其由3条或3条以上的曲线组成,若为3条曲线时则中间1条曲线的偏角将大于180°;当侧谷比较开阔时,可以采用套线式展线,套线由3条曲线组成,每一曲线的偏角均小于180°,因此线形好于灯泡线。从图1可看出,“雄布卡儿”冰川槽谷为采用简单套线展线提供了有利地形。

图1 “雄布卡儿”支冰川槽谷

1.1.2 谷肩地貌

谷肩的形成是老冰川槽谷在多期冰川运动和河流侵蚀的交互作用下,由于地壳隆升,在原“U”形槽谷底部又形成下切的“V”形河谷,将地貌横剖面中“U”形断面到“V”形断面转折点之间的条状平坦台地称为谷肩[10]。因第四纪以来,全球曾经历多次冰期与间冰期的旋回,所以在一个河谷内,可能存在分布于不同高度位置处的多阶谷肩。

由于谷肩地貌是由河流在冰川槽谷底部继续下切形成的台地,具有类似河流阶地沿河呈条状分布的地形特点;在盛冰期形成的冰川槽,冰退后开始发育河流、深切成“V”形谷,再随高原隆起形成“谷中谷”的形态,显然比冰川槽形成需要更漫长的年代;此外,一般情况谷肩都高悬河谷之上,不会再遭受河流洪水威胁。因此谷肩具有地形和稳定性兼备的优点。

例如在中尼铁路交通廊道西藏吉隆境内的东林藏布河谷两岸,存在着沿河谷连续分布的多阶谷肩(图2),其中最低一级的谷肩平台为倒数第二次冰期和末次冰期时所形成,平均海拔高度为3 200~3 300 m,高出河床200~240 m。如图2所示,埲巴村、尼昂村、郭巴村都修建在左岸的谷肩上,其中郭巴村所在的谷肩平台长1 550 m,宽200 m,纵坡平均坡度11.25‰,横坡平均坡度19‰,由次棱角和磨圆的大漂砾所组成,岩性成分以花岗岩、片麻岩为主,地质条件良好[11]。可见东林藏布河谷两岸的谷肩都是铁路理想的线路位置。

图2 东林藏布河谷谷肩所在位置及横剖面

1.2 可利用的冰川堆积地貌特征

冰川堆积地貌是指冰川前进过程中,冰舌裹挟内部和底部的碎屑岩石,并将其推挤集中,当冰川运动至雪线以下或更低海拔的山谷中,产生冰川消融和消失,冰川携带的物质未淘选而沉积,在冰川末端形成各种类型的冰川堆积地形,如终碛堤、侧碛垅、中碛垅、冰碛丘陵等,统称为冰碛台地。此外,古冰川堵江形成的古堰塞湖盆,也属一种特殊的冰川堆积地貌。

1.2.1 冰碛台地地貌

冰碛台地是冰川在运动过程中冰碛物堆积所形成的地貌类型。冰碛台地分布于冰川下游,当支谷冰川沿主河方向间断分布时,冰川搬运而来的冰碛物往往堆积在支沟与主河的交汇处,从而形成一系列沿主河方向间断分布的冰碛台地。线路工程视其具体需要,可以甄别选择,加以利用。

由于组成冰碛台地的冰碛物往往经由冰川搬运到现有位置后,还要历经几百至上万年的自然沉积,石碛之间的胶结固化程度很高,因此冰碛台地具有良好的工程力学和材料力学稳定性,适合工程建设。

例如在中巴铁路交通廊道洪扎镇(Hunza)下游,存在着一处面积达12 km2,堆积于主河谷两侧的冰碛台地。据李吉均等[12]对第四纪冰川遗迹的调查:两岸冰碛台地主体均是末次冰期的产物,距今已有上万年历史,地质条件较为稳定,但左岸山前的新侧碛和终碛堤则是小冰期的产物,说明左岸现有的Pissan冰川和Minapin冰川曾在距今仅有200年历史的小冰期时期向下运动到达过河流左岸,且通过调查考证,河流左岸Minapin冰川是一条进退变化较大的跃动冰川,为避免在铁路百年服务期内冰川对铁路产生直接影响,通过此区域时,铁路应采取跨河绕避的措施。而在铁路跨河后,右岸的冰碛台地能够提供线路开阔的地形自由布线,是中巴铁路定线值得利用的冰川堆积地貌。见图3。

图3 Minapin冰川和Pissan冰川下部冰碛台地示意

1.2.2 冰川堵江古堰塞湖盆地

冰川堵江形成的古堰塞湖盆地是指由支谷中的古冰川前进,到达主河后堵塞河道,形成淤积堰塞湖,待湖面抬高、水压增大,河水最终冲开堰塞坝,湖水流出后在原堰塞湖位置形成的平坦地形。古堰塞湖盆地为湖相沉积地貌,地形平坦、面积宽广,在崇山峻岭中是难得一觅的利于重大工程建设的地貌。

例如在中尼铁路廊道吉隆藏布流域邦兴村所在台地,即为冰川堵河形成的古堰塞湖盆地。邦兴盆地平均海拔高度2 890 m;长4.04 km、宽1.26 km,面积达3.4 km2;距离目前的中尼陆路口岸—热索口岸不到18 km。跨境铁路口岸车站的选址是重要而且还可能是相当困难的工作。参照我国已有的11个一类铁路口岸,平均占地面积约为3.7 km2,最小的也有1.4 km2(对越南的河口铁路口岸)。邦兴盆地在面积、靠近边境位置等方面都满足口岸站的要求,并且海拔低于3 000 m,植被茂盛、氧气充足,对旅客及车站工作人员健康有利。对中尼铁路而言是一块天赐的宝地。见图4。

图4 邦兴盆地全貌(中科院成都山地所无人机航拍于2018年9月15日)

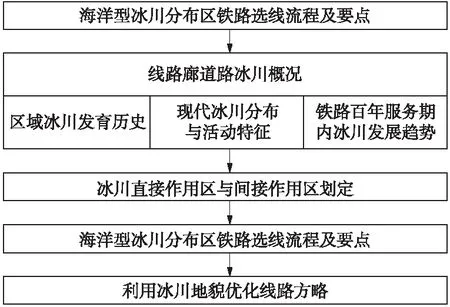

2 海洋型冰川分布区铁路选线程式

在全球气候变暖的趋势下,冰川融水加快,冰湖溃决、冰川泥石流发生频率增加,使得冰川区水文地质工程地质环境变得极其复杂;但是冰川作用塑造的一些特殊地貌,又为铁路布线提供了有利的地形条件。在冰川区致灾与有利因素兼备的背景下,趋利避害就成为铁路选线的重要方针,在传统选线作业中增加对冰川问题特别考量的环节,是这一方针得以实施的保证。冰川区铁路选线的流程如图5所示。

图5 海洋型冰川分布区铁路选线流程

选线遵循先了解区域冰川基本情况,再解决线路方案的选定和工程措施问题的基本步骤。第1环节对研究区冰川情况的把握,需要涵盖冰川发育的历史、现代冰川分布与活动特征,以及铁路百年服务期冰川发展趋势等内容,即冰川的“过去”、“现在”和“将来”。其中“过去”是确定冰川地貌分布和稳定性评估的依据,而“现在”和“将来”则直接关系到下一环节中直接作用区和间接作用区的划定。第2环节的目的是确定铁路可行域。根据冰川对铁路的影响机理,可将冰川作用区分为直接作用区和间接作用区。直接作用区系指现代冰川分布和在铁路百年服务期内冰川可能运动到的区域,若冰川与铁路在空间直接相交,则会摧毁线路工程,并且无法采取工程措施抵御,因此铁路只能采取完全绕避措施;间接作用区系指冰川融水引发的冰川泥石流、冰川融水洪水流经的区域,还包括冰湖溃决洪水影响的范围,线路工程可通过间接作用区,冰川对铁路的影响原则上可按水害问题处理。第3环节是对铁路廊道内冰川塑造地貌的类型、分布规律、稳定状态等进行分析,是为合理利用冰川地貌开展的专题工作。第4环节,针对原则方案或局部方案比选阶段的主要备择方案,研究冰川地貌利用策略,提出技术可行、经济合理、灾害风险可控的多目标优化线路方案。

3 川藏铁路帕隆藏布流域选线方略

现以川藏铁路帕隆藏布流域为例,对冰川区铁路选线程式进行说明。

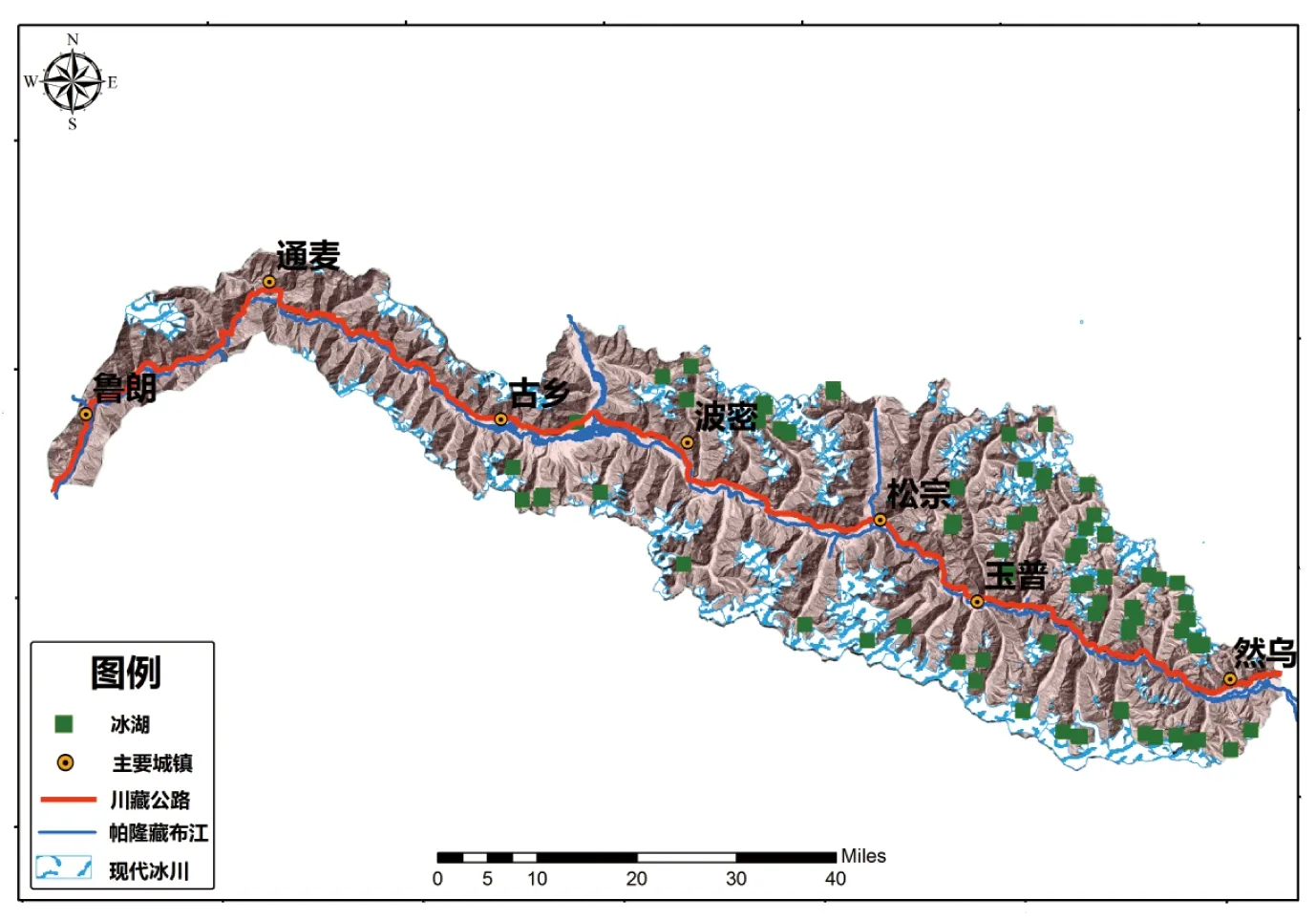

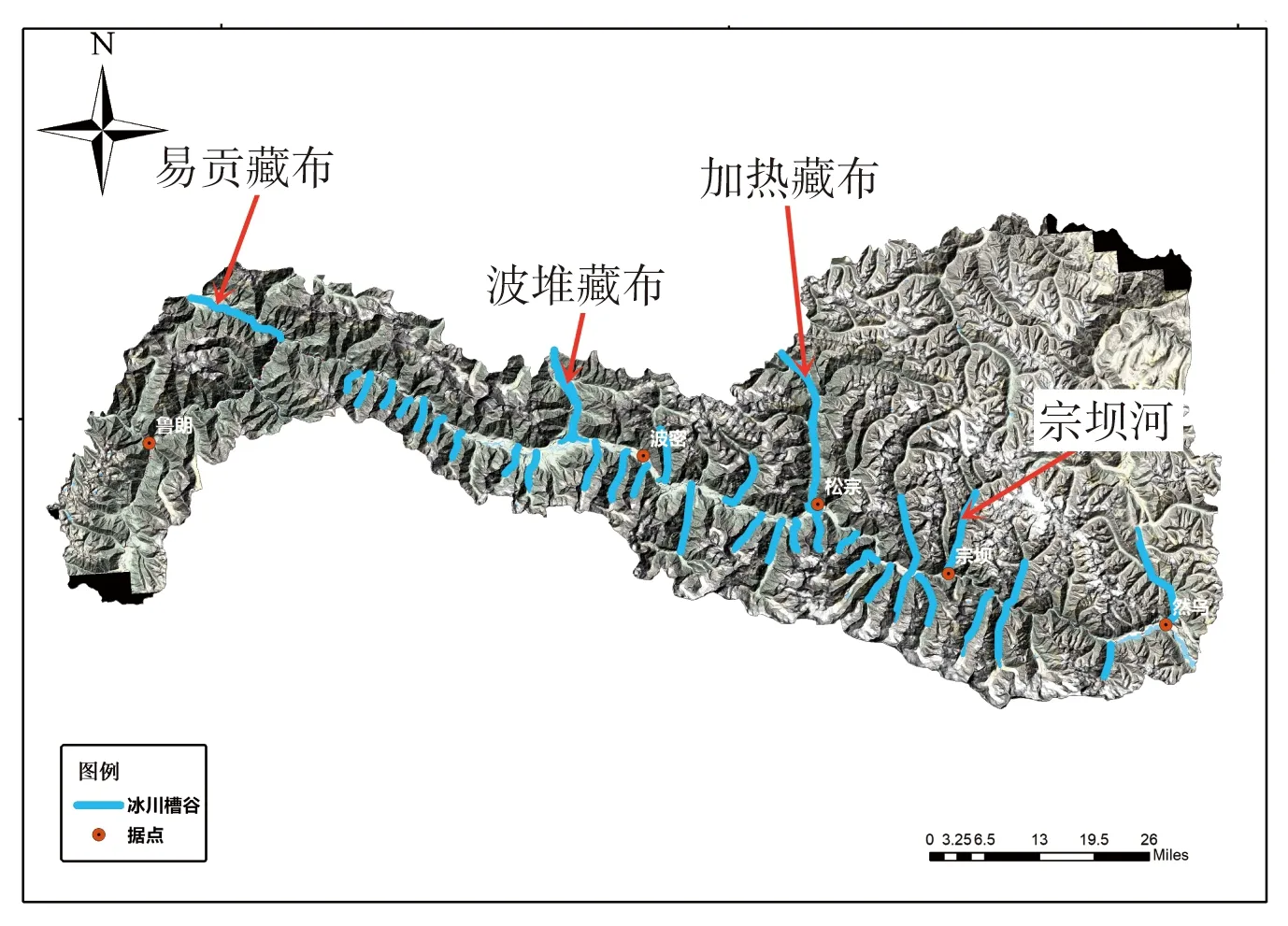

帕隆藏布流域位于西藏东部林芝地区,自西向东分别经过鲁朗、通麦、古乡、波密、松宗最后到达八宿县然乌乡然乌湖。流域内水系发达,冰川、冰湖广泛分布,现存海洋型冰川总面积1 648.11 km2、冰湖总个数131个,具体分布位置如图6所示。

图6 川藏铁路帕隆藏布流域所经区域位置

3.1 线路廊道冰川概况

帕隆藏布流域历史上从远及近曾经历过倒数第二次冰期、末次冰期、新冰期和小冰期4次较大冰期,且冰川作用规模有随时间推移逐次缩小的趋势。但即便是在冰川规模最大的倒数第二次冰期,帕隆藏布流域主河谷内也未曾出现过贯穿整条主谷的冰川[13]。在现阶段,全球处于小冰期后的间冰期时期,帕隆藏布流域内现代冰川规模相比之前各个历史冰期时期都有所缩减。且在未来冰川发展趋势上,受全球气候变暖影响,流域内的冰川在铁路百年服务期内仍将处于退缩状态,即使出现波动,冰川规模相比现在起码不会有大规模的发展。

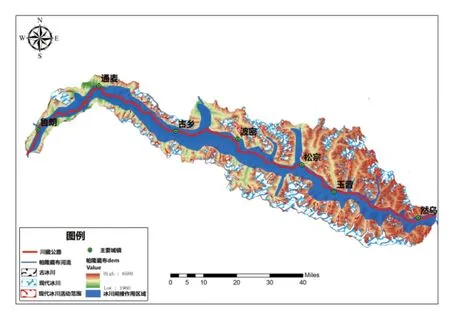

3.2 冰川直接作用区与间接作用区的判定

冰川直接作用区主要包括:现代冰川分布范围和现代冰川活动范围。现代冰川分布范围的判定,通过现场调查和遥感解译的方式获取;现代冰川活动范围的确定,通过航卫片对比分析,找出每条冰川最近30年的最大活动范围,并结合海洋型冰川活动范围一般为100~300 m的规律,再增加300 m作为保险量,从而确定整个流域内现代冰川的活动范围。

利用上述方法,即可得到帕隆藏布流域的现代冰川直接作用区。同时也划定了铁路可行域,即研究区内的冰川间接作用区,如图7所示。

图7 帕隆藏布流域冰川间接作用区域

3.3 冰川塑造地貌类型及分布

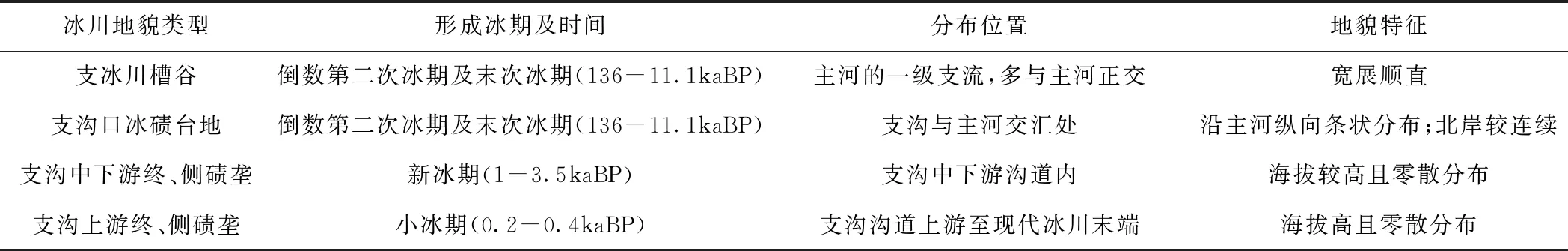

根据前面的分析,帕隆藏布流域主河谷内未曾出现过贯穿整条主谷的冰川,因此主河不是冰川槽,也排除了谷肩地貌的存在。现对帕隆藏布流域存在的冰川地貌类型从低海拔到高海拔进行统计列于表1。

表1 帕隆藏布流域冰川塑造地貌分布位置及特征

现仍按照从低海拔到高海拔的排序,对帕隆藏布流域冰川塑造各类地貌的利用方略分析如下。

在选线预可研阶段,短直方案与地形有利的走向方案的比选,一直是工作重点。川藏铁路要求通过昌都、波密这两个大经济据点,在昌都-波密段线路走向为近南北向。首先,帕隆藏布流域主河谷两侧共有冰川槽谷23条,规模较大的冰川槽谷集中于流域中下游右岸,具体包括忠坝河、加热藏布、波堆藏布和易贡藏布这4条冰川槽谷,其中又以“波堆藏布”最大。波堆藏布槽谷形成于倒数第二次冰期和末次冰期时期,原来形态得以较完整地保存下来,“U”形槽谷宽展平直,平均宽1 km,最宽处达2 km。帕隆藏布主河为近东西走向,但这4条冰川槽谷,除易贡藏布外,其余3条均为南北走向。这3条冰川槽谷与线路走向基本一致,在考虑短直方案时利用它们修建沿河线无疑是具有价值的方案。见图8。

图8 帕隆藏布流域的冰川槽谷

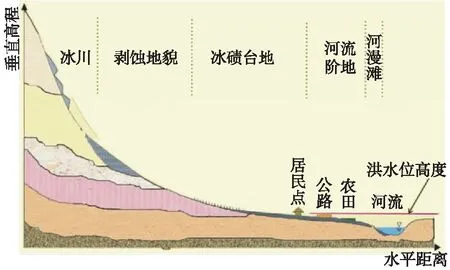

其次,铁路走帕隆藏布主河虽然不是短直方案,但主河是传统的交通廊道,川藏公路(国道318)在此通过,是施工条件等更为有利的比选方案。帕隆藏布峡谷地貌自上而下,依次为现代冰川、剥蚀山地、冰碛台地、河流阶地(公路线位)、河漫滩、河流(图9)。

图9 帕隆藏布河谷两侧立体地貌特征

由于帕隆藏布流域经常发生因冰湖溃决、冰川泥石流堵河引发的超常洪水事件[14],传统利用河流阶地布线的做法不能满足防洪要求。而冰碛台地比河流阶地高,在纵向上(尤其是北岸)也呈相对连续的带状分布。这样若利用冰碛台地布线,可望设计出既能满足防洪要求,又能降低桥隧比的线路。因此,山麓地带的冰碛台地,为铁路帕隆藏布廊道方案提供了高线位定线的特殊条件。

最后,帕隆藏布流域在新冰期和小冰期时期形成的终、侧碛垄冰川堆积地貌,大部分分布于各支沟内海拔较高的部位,不具备利用价值。

4 结语

(1)目前全球气候变暖,冰川融水增加,冰湖溃决、冰川泥石流频发,使得海洋型冰川区工程地质水文地质环境变得极其复杂,区域稳定性条件差;但是冰川作用塑造的一些特殊地貌,又为铁路布线提供了有利的地形条件。因此,趋利避害就成为铁路选线的重要策略。本文在对海洋型冰川塑造的冰川槽谷、谷肩、冰碛台地和冰川堵江形成的古堰塞湖等地貌的可利用性分析的基础上,提出了海洋型冰川分布区铁路选线流程,并以川藏铁路帕隆藏布流域为例,说明了作业要点。研究对海洋型冰川区铁路选线具有普适性的指导意义。

(2)冰川地貌除侵蚀地貌、堆积地貌以外,还包括冰碛物及其漂砾,后者的分布范围更为广泛,实际上历史冰川的分布范围都是以冰碛物为佐证推断的。选线时对冰碛物的考量主要体现在个体工程布设阶段,趋利避害仍是基本方针。一般而言,冰碛物是良好的地基、也是力学性质较好的路基填料;但也是一种易滑体,如川藏公路沿线许多滑坡均与储量丰富的第四纪冰碛松散堆积物有关,因此若挖方段或隧道洞口存在冰碛物问题,宜通过局部移动线路位置等措施规避。