穴位贴敷配合针刺治疗中风后便秘*

2021-01-06龚志荣王培峻王可云

龚志荣,汪 灵,王培峻,陈 出,王可云,龚 沁,刘 军

(邻水县中医医院,四川 邻水 638500)

中风主要是由于气血逆乱导致血溢于脑或者脑脉痹阻的脑神疾病,其临床表现为突然昏仆、舌强言謇、口舌歪斜、肢体麻木与半身不遂等[1],而大部分患者在发病后由于神经中枢损伤导致胃肠蠕动减弱从而产生便秘症状,一旦患者产生便秘就会下意识用力排便,会加快患者血流速度,血压和颅内压不断升高,进而可能会产生新的脑血管破裂或继发急性心梗,对患者的预后产生很大的影响[2-3]。穴位贴敷可以使药物直接在穴位进行吸收,避免药物对胃肠道的刺激,保持药物的有效成分时也易被患者接受,但是穴位贴敷对患者穴位以及贴敷时间温度的控制直接影响患者的疗效[4]。针刺治疗可以通过经络循行以行气活血、调理脾胃,恢复大肠传导功能,缓解便秘症状[5]。故本研究采取穴位贴敷配合针刺治疗中风后便秘,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

收集2018年10月—2019年10月份我院住院的中风后伴有便秘患者240例,其中男性127例,女性113例,平均年龄(63.07±8.18)岁,平均病程(4.70±1.32)周,将其随机分为3组,每组各80例。其中对照1组患者男性47例,女性33例,平均年龄(63.23±8.59)岁,平均病程(4.78±1.51)周;对照2组男性41例,女性39例,平均年龄(63.31±8.63)岁,平均病程(4.71±1.49)周;治疗组男性45例,女性35例,平均年龄(62.95±8.48)岁,平均病程(4.69±1.45)周。3组患者性别、年龄和病程等临床资料各项相比均无统计学意义,基线呈同一水平。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 中风诊断参照2006年《脑梗死和脑出血中西医结合诊断标准(试行)》[6],其中脑梗死包括动脉粥样硬化性血栓性梗死、脑栓和腔隙性脑梗死等;脑出血系指非外伤性原发于脑实质内的出血。便秘诊断标准参照国际上通用的罗马Ⅲ诊断标准中的C3功能性便秘的诊断标准[7],即①必须满足以下2条或多条:a排便费力(至少每4次排便中有1次);b排便为块状或硬便(至少每4次排便中有1次);c有排便不尽感(至少每4次排便中有1次);d有肛门直肠梗阻和(或)阻塞感(至少每4次排便中有1次);e需要用手操作(如手指辅助排便、盆底支撑排便)以促进排便(至少每4次排便中有1次);f排便少于每周3次;②不用缓泻药几乎无松散大便;③诊断BS的条件不充分。诊断前症状出现至少6个月且近3个月满足以上标准。

1.2.2 中医诊断标准 参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.1-94)[8]。便秘系因气阴不足或燥热内结、腑气不畅所致,以排便间隔时间延长、大便干结难解为主要临床表现的病症。常指习惯性便秘。①排便时间延长,2 d以上1次,粪便干燥坚硬;②重者大便艰难,干燥如栗,可伴少腹胀急、神倦乏力和胃纳减退等症;③排除肠道器质性疾病。

热秘辨证依据:病程中伴有大便干结、小便短赤、腹胀腹痛、面红身热、口干口臭、心烦不安、舌红苔黄燥和脉滑数等表现。

1.3 纳入标准

①符合中风病诊断标准以及罗马IV诊断标准;②年龄40~80岁;③中风病生命体征平稳者、无意识障碍者;④同意接受本研究治疗方案,服从课题安排者,并签署知情同意书。

1.4 排除标准

①中风病伴有严重并发症,生命体征不平稳、意识障碍患者;②中风病前有慢性便秘或器质性疾病导致的便秘;③对针刺或穴位贴敷不能耐受者,卡式评分(KPS)<60分;④不同意接受本治疗方案者。

1.5 剔除、脱落及中止标准

①受试者依从性差,未按疗程接受治疗;②未按规定进行相关评价者应予剔除;③因个人原因不愿意继续试验而自行退出,或失访;④发生严重不良事件或并发症,不宜继续而被中止试验的病例。

2 方法

2.1 治疗方法

2.1.1 对照1组 给予电针治疗,选穴:天枢、照海、支沟、行间、阳陵泉、合谷与上巨虚,患者置于仰卧位,用0.25 mm×40 mm的针灸针直刺25~30 mm,针柄连接SDZ-II华佗牌电子针疗仪,选取连续波,电流强度以患者肌肉微微颤动,局部产生酸麻胀并揪痛感为宜,参数2~15 Hz,留针0.5 h,每日1次。

2.1.2 对照2组 采取自拟的方剂进行穴位贴敷,将黄芪、瓜蒌仁各20 g,肉桂、枳壳、枳实各10 g研成粉末,适量的温水调成膏状,制成0.3 cm×1.5 cm×1.5 cm的药膏贴敷于神阙穴,每日1次,1次3 h;治疗组则采取电针联合穴位贴敷进行联合治疗,具体方法参照对照1组与对照2组,所有患者治疗以10 d为一疗程,共计两个疗程。

2.2 观察指标

2.2.1 临床疗效 参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[8]中的相关标准:痊愈:大便恢复正常;显效:便秘明显改善,大便正常或恢复至病前水平,便质及间隔时间接近正常,排便间隔在3 d以内且便质稍干,积分减少2/3以上,其余症状大部分消失;有效:排便间隔比之前缩短1 d,或改善便质干结症状,积分减少1/3~2/3,其余症状好转;无效:症状无改善或积分减少<1/3。总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

2.2.2 排便症状评分 参照国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》[8]中便秘症状积分评定表分别在治疗前、治疗1个疗程后及治疗2个疗程后对患者进行便秘症状积分评定。

2.2.3 PAC-QOL积分 所有患者参照便秘患者生活质量量表[9]并根据其严重程度分别给予1~5分,进行统计分析。

2.2.4 自主排便次数 完全自主排便次数(Complete Spontaneous Bowel Movements,CSBMs),是指患者不需要通便药或手法, 自发的完全排尽感的大便次数。在治疗前、治疗1个疗程后及治疗2个疗程后观察各组治疗前后自主排便次数变化情况。

2.2.5 CSS积分 根据脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准中的相关标准从面瘫、言语、意识、水平凝视、手肌力、上肢肌力、步行能力和下肢肌力等方面进行评分,分值与严重程度成正比[10]。

2.3 统计学分析

采用SPSS19.0统计软件对所有数据进行统计学分析,临床疗效、不良反应及复发率采用χ2检验,临床症状积分及PAC-QOL采用t检验,当P<0.05时表示有统计学意义。

3 结果

3.1 脱落病例分析

对照1组因患者自觉治疗无效退出1例,因去外地不能继续治疗退出2例; 对照2组因自觉治疗无效退出1例,因不能连续治疗1例;治疗组因不能连续治疗退出1例。总脱落率为2.5%。最终共纳入分析234例,其中治疗组79例, 对照1组77例,对照2组78例。

3.2 各组临床疗效比较

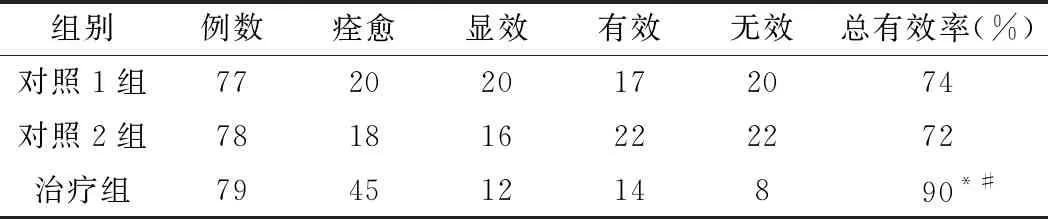

表1所示,所有患者在经过治疗后,对照2组患者治疗总有效率为72%,对照1组可达74%,而治疗组则高达90%,治疗组分别与对照2组和对照1组相比,均具有统计学意义(P<0.05)。

表1 临床疗效比较 (例)

3.3 各组排便症状评分比较

如表2所示,对3组患者的排便症状积分进行统计分析,结果表明治疗前3组患者积分无统计学意义(P>0.05)。在治疗后,所有患者的积分均显著下降,组内差异有统计学意义(P<0.05),而治疗组分别与对照2组和对照1组比较,治疗组的积分下降更为明显,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 各组排便症状积分比较

3.4 各组PAC-QOL积分比较

治疗前3组患者PAC-QOL积分无统计学意义,治疗后再次统计分析表明所有患者的PAC-QOL积分均显著下降,组内差异有统计学意义(P<0.05),而与单组治疗的两组相比,治疗组的积分下降更为明显,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。如表3所示。

表3 各组PAC-QOL积分比较

3.5 各组自主排便次数比较

如表4所示,治疗前3组患者自主排便次数无统计学意义,治疗后所有患者的自主排便次数均显著增加,组内差异有统计学意义(P<0.05),而与对照组相比,治疗组患者频率更高,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。

表4 各组自主排便次数比较

3.6 各组CSS积分比较

如表5所示,治疗前3组患者CSS积分无显著性差异,治疗后所有患者的CSS积分均显著下降,组内差异有统计学意义(P<0.05),而与对照组相比,治疗组的积分下降更为明显,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。

表5 各组CSS积分比较

4 讨论

中风又名脑卒中,主要包括缺血性和出血性这两种急性脑血管疾病,疾病发生时会损伤血管内皮,导致机体释放大量的缩血管物质内皮素和一氧化氮,从而损伤神经元及中枢神经系统[11]。现代医学统计表明,高达60%的患者在发病后会出现便秘症状,主要是由于患者中枢系统损伤,降低了胃肠道收缩蠕动能力,一方面直肠壁的刺激减弱,难以形成排便反射,患者无便意,另一方面由于消化物运行缓慢,停留时间过长,其水分在肠道内过度吸收,导致粪便干结,难以下行;其次病变会累及交感神经系统,降低胃肠道兴奋性,无法舒张肛门括约肌导致便秘;再者由于该疾病发病迅速,常会导致患者肢体偏瘫甚至长期卧床,患者短期内无法接受现状,而且对长期的康复治疗也没有信心,就会导致焦虑抑郁甚至失眠,进一步增加盆底肌群的紧张度,直肠感觉阈值提高进而导致便秘[12-13]。房江山[14]研究表明当患者出现便秘的症状时,会继发性增高患者体内的NO和ET浓度,从而进一步加重病情。当患者产生便秘就会下意识用力排便,会加快患者血流速度,血压和颅内压不断升高,进而可能会产生新的脑血管破裂或继发急性心梗,对患者的预后产生很大的不利影响[15]。

目前临床上主要采用灌肠、开塞露、口服泻下剂、微生态制剂或促胃肠动力药等进行治疗,但灌肠会导致患者电解质紊乱;开塞露则会增加患者便次,减弱正常的排便反射,不仅可能导致肛周皮炎也会使患者产生依赖性;口服药物则存在疗效不稳定、停药易复发和患者依从性差等问题,因此穴位贴敷和针灸治疗则体现出独特的优势,穴位贴敷主要是将药物贴敷于体表穴位,使药物经过穴位经络被机体直接吸收,以达到沟通表里、贯穿上下的作用,这样不仅避免刺激胃肠道,也可以避开消化酶的分解破坏,同时激发经气调动经脉来行气血、调阴阳,患者接受性高的同时能确保疗效[16-17]。中医认为便秘主要是由于大肠传导失司导致,天枢穴为大肠募穴,属足阳明胃经,主要功能是帮助水谷气化,增加肠动力,健脾和胃;照海穴属足少阴肾经,为八脉的交会穴,可调理肾经气血;支沟穴为手少阳三焦经之经穴,具有清热利便、降逆理气之功效;行间为足厥经肝经,阳陵泉则为足少阳之脉所入为合的上合穴,可和解少阳、清热化湿;合谷属手阳明大肠经,为大肠经原穴,可以补充大肠经整条经脉气血;上巨虚为大肠之下合穴,属足阳明胃经,既可疏经活络,又可调肠和胃的功能。诸穴合用,加以针灸从血管和躯体两条神经通路传导冲动沿脊髓进入大脑,与内脏产生联系,从而调节胃肠功能[18-19]。

在本次研究中,所有患者在经过治疗后,对照2组患者治疗总有效率为72%,对照1组可达74%,而治疗组则高达90%,分别与对照2组和对照1组相比,治疗组均具有统计学意义(P<0.05)。这就表明穴位贴敷与针刺治疗对于中风后便秘具有一定的疗效,但是联合治疗相比于单独治疗而言治疗的总有效率更高;排便症状积分、PAC-QOL积分和CSS积分结果表明治疗后所有患者的各项积分均显著下降,组内差异有统计学意义(P<0.05),而与单种方法治疗的两组相比,治疗组的积分下降更为明显,组间差异具有统计学意义(P<0.05);同时自主排便次数结果表明治疗后所有患者的自主排便次数均显著增加,组内差异有统计学意义(P<0.05),而与单种方法治疗的两组相比,治疗组患者频次更高,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。这就表明相比于单独疗法,联合治疗可以更好更快地改善患者的临床症状,缓解病情,提高生活质量,促进患者自主排便,给予患者充足的信心,积极参与后续的康复治疗。

综上所述,穴位贴敷联合针灸治疗疗效确切,操作简单,无药物依赖性,缓解患者痛苦的同时可改善胃肠功能,促进自主排便功能的恢复,提高生活质量,标本兼治,值得临床推广。