改革开放40年中国花生生产区域的比较优势分析

2020-12-23王钧侯锦琴梁雯奕

王钧 侯锦琴 梁雯奕

摘 要:开放40年来,花生成为中国少数具有国际竞争力的农产品之一。基于比较优势理论运用综合指数法测算中国改革开放40年来花生主生产区域的比较优势,根据综合比较优势进行了省际间优势分类;同时发现:花生主产区省际规模比较优势差异变化明显大于效率比较优势;省际效率比较优势和规模比较优势存在背离现象;主产区效率优势偏低等。

关键词:花生生产;比较优势; 花生产业;综合指数

中图分类号:F326.12 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2020)05-0011-03

花生是中国主要的油料作物,具有较高的商品率,其总产和单产均居于全国油料作物首位。随着农业科技发展,我国花生单产和总产持续提高,1978年全国花生总产量为237.7万吨,单产为1350公斤/公顷;2017年全国花生单产达3710公斤/公顷,总产量达1709.2万吨。40年来,花生单产提高到1978年的2.75倍,总产量提高到1978年的7.19倍。2017年花生总产量占油料作物总产量的49.18%。花生兼具生态效益和经济效益,不仅其单位面积的收益明显高于其他作物,而且能够有效地改良土壤,增加后茬作物产量,是促进我国农业可持续发展的主要农产品之一。

中国是世界主要的花生生产国,花生总产量居于世界第一位,也是世界上最大的花生出口国,花生是中国少数具有国际竞争力的农产品之一。杜红亮等(2003)基于同其他油料作物的对比指出我国花生产业的比较优势体现在:劳动力、区位、生产规模、资源成本和经济效益等方面;章胜勇、李崇光(2005)利用农产品国际比较优势测算了我国花生产业的比较优势,指出低廉的劳动力成本和较高的单产水平造就了我国花生在国际上的比较优势,但品质和专用性制约了这种比较优势向市场竞争力的转化。

中国幅员辽阔,不同省在资源禀赋、经济社会发展水平和农业技术发展等方面存在很大差异。针对中国国内花生生产的省际间比较优势研究成果尚不多见。孙海燕等(2014)运用综合比较优势指数法分析了2007-2011年间中国18个省比较优势差异,指出山东、河南、河北、广东、辽宁具有较强的综合优势。改革开放40年来,全国花生生产产量持续提升,种植面积相对稳定,各省花生种植生产情况则发展不一。因此,本研究基于过往统计数据,基于比较优势理论,测算改革开放40年来,不同花生生产区域的比较优势及其变化情况,在展示我国花生生产成就同时,揭示花生生产的区域化发展特征,揭示花生生产的区域优势差异,以更有针对性地实施政策调控,促进产业优化,实现我国花生生产水平的持续提高。

一、研究方法和研究设计

(一)比较优势测算方法选择

农产品比较优势理论中,农产品的国际比较优势的测算方法主要采用美国斯坦福大学皮尔逊教授提出的方法:基于社会净收益、国内资源成本、有效保护率等衡量指标测算比较优势,主要应用于国际贸易领域。农产品国内比较优势的测算则多使用综合比较优势指数法。综合比较优势指数法能够较为科学地反映区域农作物的比较优势,是同时考虑生产效率和生产规模综合分析的结果。本研究侧重于分析国内农产品的比较优势,因此采用综合指数法测算花生种植的省际比较优势。针对花生生产环节,相应的指标定义为:

规模优势指数(SAI),指某省花生种植面积占该省所有作物种植面积的比例与全国该比例的比值,该指标体现其花生的生产规模化和专业化程度。

根据上述指标值,可以揭示不同省的花生生产的相对优势,指数值大于1,说明该省具明显的比较优势;指数值=1,说明优势和劣势均不突出,处于临界状态;指数值小于1,则说明该省不具有比较优势,或者说具有潜在比较优势。

(二)研究范围确定和数据收集

从时间跨度,本研究收集1978-2017年全国花生生产数据。从区域角度,根据我国花生生产发展变化情况,传统上将我国划分为七大花生生产区域,这七大区域中,主要包括:安徽、福建、广东、广西、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、吉林、辽宁、山西、山东、陕西、四川、新疆共18个省域。这18个省域代表了我国花生生产区的地理位置和气候分布,具有较好的代表性和客观性。

研究收集的数据资料采用中国国家统计局网站公布的资料,据官方网站查询整理,主要收集全国及花生主产区的花生播种面积、花生单产、花生总产量、农作物播种面积等数据。

二、数据处理和分析

(一)数据处理与结果

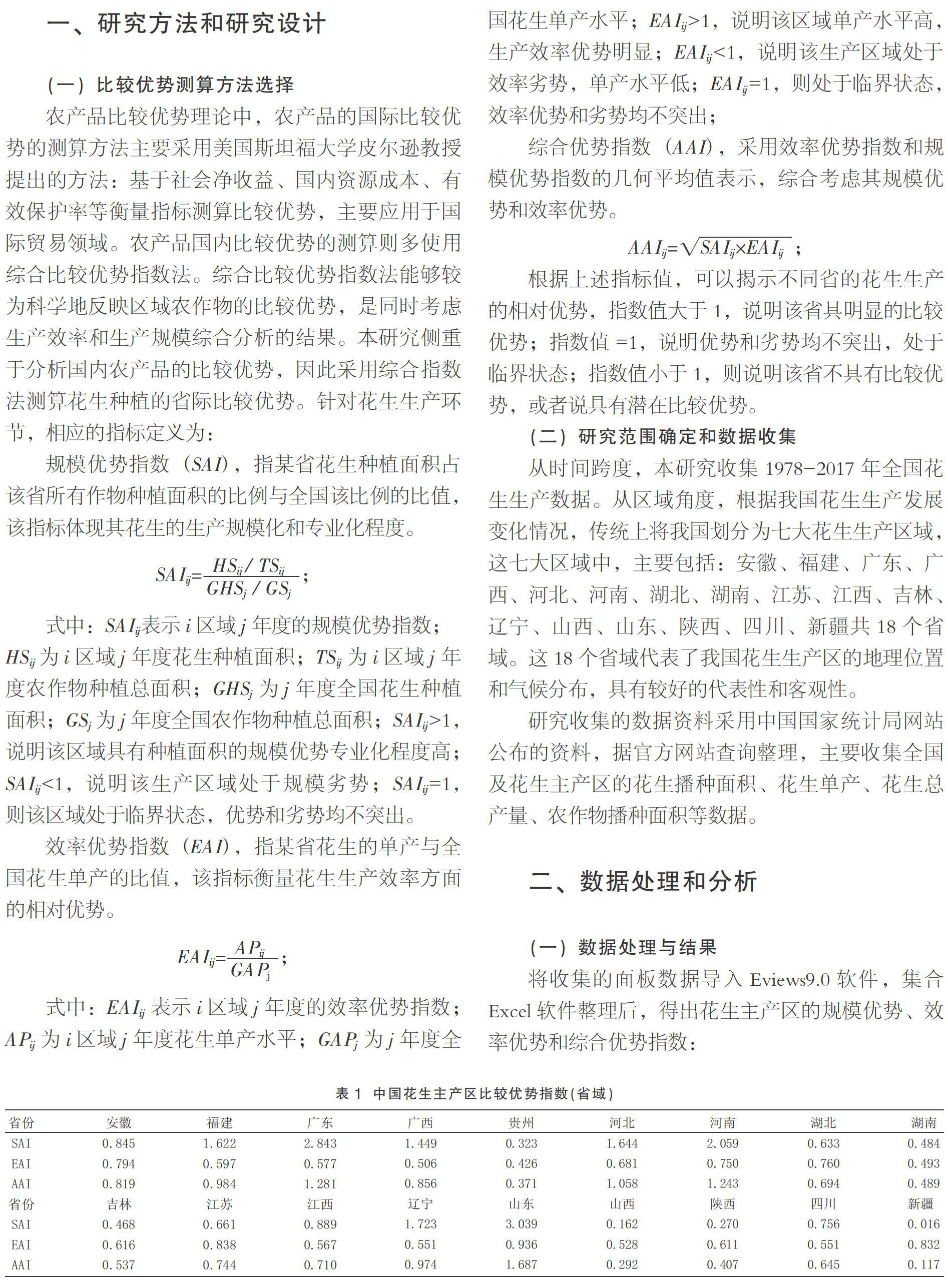

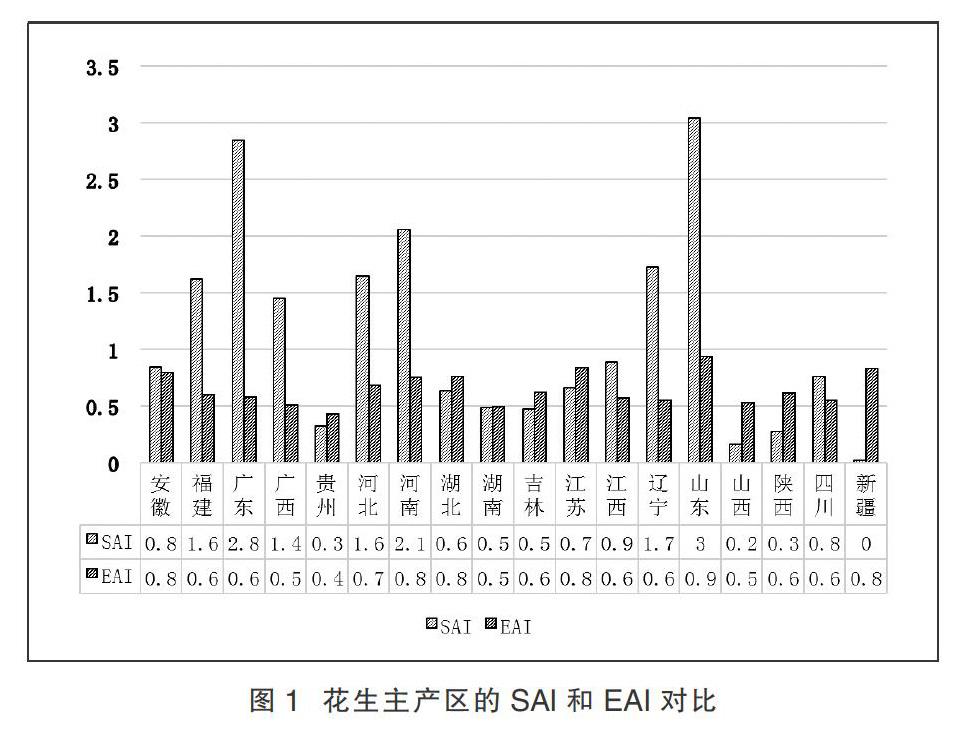

将收集的面板数据导入Eviews9.0软件,集合Excel软件整理后,得出花生主产区的规模优势、效率优势和综合优势指数:

(二)省际间的比较优势分析

规模比较优势方面,山东、广东、河南、辽宁、河北、福建、广西7省域的规模优势指数居于1.449-3.039之间,均明显大于1,說明这些省域具有明显的花生生产规模优势,其中山东、广东、河南的规模的优势指数均大于2,处于绝对优势地位,尤其是山东和广东,其规模优势指数均接近3;其他省域则均处于规模劣势,其中:江西、安徽、四川、江苏、湖北的的规模优势指数居于0.663—0.889之间,湖南、吉林、贵州和陕西的规模优势指数居于0.270—0.484之间,山西和新疆的规模优势指数则分别为0.162和0.016,处于明显的劣势。

效率比较优势方面,我国花生生产的处于效率劣势,各省域的平均效率指数均小于1。相对较好的省域包括山东、江苏、新疆,其效率指数居于0.832—0.936之间;湖南和贵州的效率指数则居于0.5以下;其他省域的效率指数居于0.506—0.794之间。

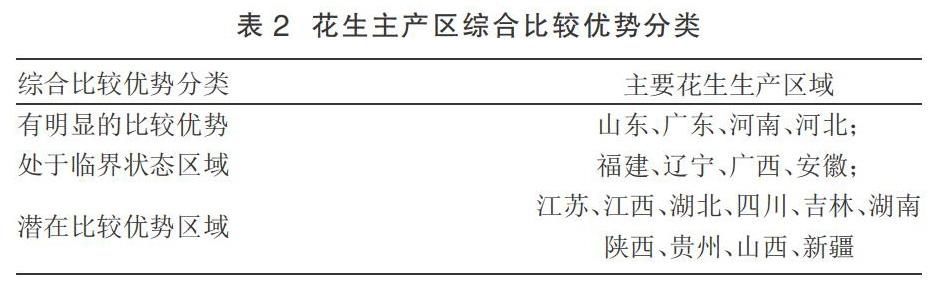

综合比较优势方面,山东、广东、河南、河北在全国的花生生产中具有明显的比较优势,其综合优势指数居于1.058—1.687之间;其他省域均不具有比较优势。但福建、辽宁、广西、安徽则的处于接近临界状态,其综合优势指数居于0.819—0.984之间;其他省域的综合优势指数则居于0.744以下。各省域的综合优势评价结果如表2所示。

(三)省际间的比较优势特点

进一步比较同一省域内不同比较优势指标发现:一是省际间规模优势差异变化大于效率优势差异。数据分析显示:各省的规模优势指数平均差异为0.668,效率优势指数平均差异为0.185;二是效率优势指数和规模优势指数存在背离现象。福建、广东、广西、河南、辽宁、山东这六个省域的规模优势明显,但效率比较优势则相对处于劣势地位,最为典型的是广东、山东和新疆,其背离趋势明显,背离幅度分别为达1.68、1.30、1.27;三是效率优势指数整体水平偏低。全国花生40年来省际规模优势指数均值为1.105,效率优势指数均值仅为0.645,是规模优势指数的58.4%,说明花生生产的效率优势严重偏低,且效率提高速度严重滞后于规模发展。

三、对策建议

基于以上分析,本研究认为我国花生生产未来应重点关注两大个方向:一是建议未来致力于提高花生生产效率。改革开放40年来,各省走规模化发展道路取得了较好成效,但是忽视了效率。建议特别是花生产量大省如山东、广东等地应注重在生产效率方面挖潜,如通过育种、机械化等手段实现花生生产的集约化发展;二是建议政府加强政策引导,突出花生生产领域政策创新,进一步优化花生产业布局,对各省针对性精准施策,如对规模优势明显的广东、山东等省则应鼓励提升效率,促使效率优势和规模优势同向发展,避免资源浪费。

参考文献:

[1] 汤松,禹山林,廖伯寿,等. 我国花生产业现状、存在问题及发展对策[ J ]. 花生学报, 2010, 39(03): 35-38.

[2] 章胜勇,李崇光. 我国花生生产的比较优势分析[ J ]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2005, 4(01): 16-20.

[3] 乔治林. 中国花生产业布局的影响因素分析[ J ]. 农业经济, 2016 (02): 55-56.

[4] 任春玲,曲奕威,姜玉忠. 美国花生产业对我国花生产业发展的启示[ J ]. 河南农业, 2017(34): 13-14.