试论顾生岳工笔人物画中的敦煌元素

2020-12-01刘磊

刘 磊

(绍兴文理学院 艺术学院,浙江 绍兴 312000)

1985年,日本教师菅野芳亘在中国求医时无意间看到了当代著名浙派人物画家顾生岳先生的画作《红衣少女》,病中的他发现画面中端坐着的那位红衣维吾尔族少女恰与其心目中的敦煌壁画上“飞天”的形象相似,他便与顾先生取得联系,交流他对于中国文化的理解,并于2003年完成其自传体小说《红衣少女》[1]。这一文化事件出现的背后,与其说是菅野氏在接受治疗过程中收听日本小说家井上靖的小说《敦煌》录音时偶然的灵感,还不如说是顾生岳绘画中本就隐含着敦煌壁画的某些元素,而被菅野氏在那样一个特定历史环境中发现了。针对顾生岳绘画中的敦煌元素问题,目前学界还很少有学者进行深入的探讨,研究这一问题,还要从顾生岳以及浙派人物画的形成讲起。

一、顾生岳与浙派人物画

顾生岳(1927—2012),浙江普陀人,1949年毕业于上海美术专科学校,1952年毕业于中央美术学院华东分院(后称浙江美术学院,今中国美术学院)并留校任教。他曾历任浙江美术学院中国画系主任、中国美术学院教授、浙江画院副院长、中国美术家协会会员、杭州市美术协会主席等多个职务和学术兼职。

所谓“浙派人物画”,用顾生岳自己的话来讲,就是“采用西画写实的造型方法削弱光源和体面表现,强调传统笔墨的表现力,在中西绘画融合过程中,力求保持中国画的特色和情味”。新中国成立之初,在“双百”方针和“文艺要为工农兵服务”的思想指导下,反映文人士大夫精神追求的传统人物画逐渐被力求服务于人民大众、反映人民大众现实生活和审美的现代人物画所取代。1957年,已留校任教5年之久的顾生岳配合时任美院院长的潘天寿先生关于中国画教学改革的思路,从学院素描教研室转入国画系,开始研究工笔重彩人物画并探索传统人物画的现代转型问题,并与周昌谷、方增先、宋忠元、李震坚等人一道推进了当代中国画坛“浙派人物画”的形成。

在20世纪50年代的中国画坛,由于照搬了苏联契斯恰可夫素描教学体系,致使“素描是一切造型绘画的基础”几乎成了“金科玉律”[2];而在潘天寿先生的争取下,“浙派人物画”在形成和发展过程中保留了传统人物画——“线”——这一基本艺术语言,形成了以融合中国传统笔墨趣味与现代西方绘画造型技法于一体为主要特征、在审美上力求反映时代精神和人民大众的现实生活并具有鲜明的时代特色的当代人物画派。在顾生岳回忆里,“当时潘先生对国画系的造型基础课也很关心,他否认‘素描是一切造型艺术基础’的观点,但认为西洋素描中有好的地方(如速写),也可以吸收,我们根据他的想法,开设了‘三写’(慢写、速写、默写)教学并探索以线为主削弱体面光源和明暗调子的专业素描,取得了成功,从而为浙派人物画的发展提供了相应的造型基础”[3]。特别是在20世纪50-60年代全国各大美术学院学习苏联素描模式的历史背景下,顾生岳先是有机会到山东杨家埠参与传统年画改革,后来又带学生到敦煌莫高窟、麦积山石窟、永乐宫壁画等地考察、临习壁画,这样近距离地接触传统绘画对于顾生岳绘画艺术风格的形成是极为重要的。

依照作品风格,顾生岳的工笔人物画可大致分为两个阶段:在“文革”结束之前,顾生岳的工笔画体现着一种“革命乐观主义”精神,以符合其特定时代背景下政治生活的需要;而到了20世纪80年代以后,画面中则更多地融入了其对“汉唐风韵”“写意传神”的艺术创作思考。本文中所讨论的顾氏绘画的敦煌元素,主要以他在80年代以后创作的工笔人物画为主。

二、顾生岳与“敦煌”

敦煌莫高窟自前秦建元二年(公元366年)沙门乐僔在此开窟始,迄今已有近1700年历史。顾生岳一生至少去过两次敦煌,一次是在1960年,一次是在1993年,而且1964年秋季他在北京购得了文物出版社1960年版《敦煌壁画》一书。莫高窟中精美的隋唐时期佛教壁画,为顾生岳的工笔人物画提供了鲜活的实物资料。他在晚年回忆其艺术生涯时,特别讲到他曾“远涉西安、敦煌、龙门、云冈、麦积山和克孜尔等古代艺术宝库考察学习,感受极深,特别是汉唐艺术高简凝重、恢宏博大的气度和非凡的创造精神更令我叹为观止,我觉得对严谨工细的工笔人物画来说,汉唐艺术正是开拓气局、提高艺术品位的重要导向”[4]4。可以说,如果没有以敦煌壁画为代表的汉唐绘画元素的融入,顾生岳的工笔人物画也不会达到以后其艺术上的高度,能够在当代画坛独树一帜。

通过对作品的分析,在顾生岳的工笔人物画中,“敦煌”元素主要通过两种途径来呈现:其一是素材转化,即直接将敦煌壁画中的某些素材和形象提取出来并将其运用在新的画面当中,使之具有现代人物画的特征;其二是风格转化,即吸收并借鉴敦煌壁画上的人物造型特点和绘画风格,以扎实的人物造型能力应用于他的人物画创作之中。下面试通过顾生岳的两幅经典作品进行分析。

(一)“素材转化”的代表作:《少女与大佛》

20世纪80年代,是顾生岳人物画创作的一个高峰期,此间他创作了多件与敦煌壁画相关的工笔人物画作,如1983年的《红衣少女》《丝路古曲》、1986年的《少女与大佛》和《敦煌之舞》、1988年的《高僧》、1990年的《绣花屏风》等。在这几件作品中,虽然人物的性别、身份迥异,但有一个共同的特征,即直接或间接地运用了敦煌壁画中的素材元素,如《红衣少女》《丝路古曲》中含有敦煌“飞天”的形象,《高僧》中含有敦煌壁画中“佛”的形象等,这其中以《少女与大佛》(如图1)最为典型。

图1 少女与大佛 纸本 1986年

据顾生岳自己回忆,创作《少女与大佛》源于他对泰国的一次访问。他说:“我在泰国访问期间,一天傍晚,在路边看到一个贫家少女含着眼泪在佛龛前祈祷,她是那么虔诚和真挚!是为坎坷中的亲人祝福?还是在倾诉自己不幸的遭遇,祈求幸福的未来?短暂的印象却牢牢地刻入了我的脑海,回来后创作了这幅画。我力求单纯,把少女画得像一尊塑像(这也是那天看到她时的感觉)。把佛画成庞大虚幻的黑影,来衬托主体。朦胧的月色,朦胧的佛影,构成了一个神秘而幽独的意境。”[5]71画家将画面分为了三个层次:近处虔诚的少女、中层庄严的佛像以及远端的红日。少女为全身跪姿相,其面部色调明快,双手合十于颊下,双目微闭,身体微微前倾,似正在虔诚地祷告;而占据画面一半篇幅的佛像仅取头部眼鼻以下直到肩胸的部分,突显了佛像的高大,并以黑色调烘托出其庄严。而远处的红日似升亦降,似乎寓意着人的生死无常,亦烘托出整个画面肃穆、祥和的气氛。作为顾生岳晚年学生之一的余宏达在评价顾生岳的《少女与大佛》时这样写道,这件作品“区别于前面所有作品之处就是有夸张的人物造型,大胆地省略了许多结构的细节,抓大体、大感觉,对美的部分进行放大,如女子的手指、脖颈、腰、腿都更修长了,这些夸张手法的运用也是继承了我国传统文艺创作的一个重要准则,就像敦煌北魏壁画《鹿王本生图》把马脚、马尾和颈项画得很细,把山画得特别小,失去了正常比例,但却突出了主要形象,增添了马的英姿和装饰美感”[6]。但仅从人物造型的角度来看待《少女与大佛》是不够的,其实在这幅画作中,顾生岳直接借鉴了敦煌壁画中“供养人”和“佛”“菩萨”的形象。

魏晋南北朝直到隋唐,作为外来文化的佛教逐渐为中土的普通民众所接受和信仰,特别是在中国的北方,为亡故的亲人造像以求“往生极乐”实为当时的一种风气,而在敦煌壁画中,即有大量的“供养人”形象出现在壁画中,如敦煌第329窟的女供养人形象即为全身跪姿端坐相(如图2),与之类似的还有由藏经洞流失海外的“树下说法图”的左下角有一位全身跪姿端坐相的女供养人形象(如图3)。通过对比就会发现,《少女与大佛》中的“少女”实源于敦煌“供养人”。

图2 女供养人 敦煌第329窟 盛唐

图3 女供养人 树下说法图

再来看《少女与大佛》中“佛手”的形象,为拇指与食指相合,其他三指自然舒展,这在佛教中称之为“说法印”。《陀罗尼集经二》曰:“诵咒有身印等种种印法,若作手印诵诸咒法,易得成验。”所谓“说法印”,即为“手印”的一种。佛教徒认为,佛、菩萨在特定场合中会使用特定的“手印”,而“说法印”在佛教绘画和造像中多为佛、菩萨讲法时所做的手势,有其特定的宗教象征意义。在现存敦煌第99窟、第276窟的“文殊菩萨像”中(如图4、图5),都能看到这样的“说法印”。无独有偶,在《树下说法图》中间端坐着的“释迦牟尼佛”的“手印”亦正是“说法印”。《少女与大佛》这幅作品的创作是否与这幅《树下说法图》有关,目前尚缺少直接的证据,但通过画面的对比不难看出顾生岳取法敦煌的影子。

值得注意的是,《少女与大佛》当中的人物形象虽然借鉴于敦煌佛教绘画,但并不是照搬照抄,毫无新意的,可从以下三方面来进一步说明:

其一,《少女与大佛》中的“少女”形象虽然源于“女供养人”的形象,但从人物的体态、手势以及面部表情来看,更具有现代装饰意味,也更加地“传神”;由于画家高超的造型能力和表现力,使得《少女与大佛》的佛手“说法印”较之壁画中的“说法印”更为简练而生动。

其二,在画面的构图处理上,敦煌壁画中的“供养人”一般处于画面中的次要位置,而且造型一般较小,其目的主要是为了衬托“佛”“菩萨”的高大和庄严,而《少女与大佛》中的“少女”虽然没有佛像高大,但实际处于画面的核心位置和最前端,而“佛”虽然高大却成了“少女”的背景和陪衬。

图4 文殊菩萨像(局部) 敦煌第99窟

图5 文殊菩萨像(局部) 敦煌第276窟

其三,在人物的造型上,顾生岳先生在《少女与大佛》中对“少女”形象进行了较为精细的刻画,对于“大佛”则仅表达出其轮廓而已,而在敦煌壁画中,情况却正好相反。《少女与大佛》体现着顾生岳与当年那些敦煌画工在创作心态上的巨大差异,即前者源于艺术而后者源于信仰。源于信仰者,突出的是画面的宗教意味和人在“佛”前的卑微,而源于艺术者,突出的是画面的美感和人的主体性。

顾生岳从敦煌壁画中发现了“一股恢宏磅礴之气”[4]16,并将这一艺术感受应用在《少女与大佛》的创作之中,而没有拘泥于壁画原有的构图形式和创作观念,其中隐含着现代艺术思想与古代绘画传统的不同。尽管他借鉴了敦煌壁画的绘画元素,但通过他的生花妙笔和巧妙构思使画面获得新意。《少女与大佛》的成功不仅对顾生岳个人的工笔人物画创作具有重要的意义,而且也为敦煌佛教绘画走进现代造型艺术提供了一个成功的“样板”,值得进一步深入挖掘和研究。

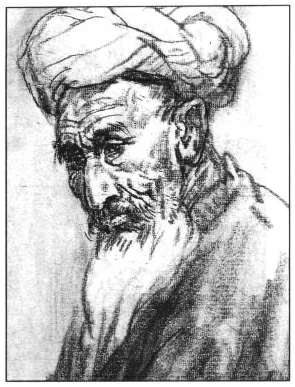

(二)风格转化的代表作:《维吾尔族老人》

创作于1982年的《维吾尔族老人》,是顾生岳工笔人物画中运用敦煌元素进行风格转化的代表作品之一(如图6)。画面中,一位新疆维吾尔族老人手拄拐杖侧身而立,厚重的黑色棉袍和蓬松的髯白胡须形成了鲜明的对比。顾生岳有意淡化了背景环境和衣物纹路的处理,而是将更多的笔墨放到了老人的头部和手部上,而这两个地方正是体现人物性格特征和画家功力的所在。从老人的眼神中读者能看到一位长者的睿智和坚定,在老人满是皱纹的手上读者又能感受到人物所经历的沧桑。如果我们更细心些,还能看到顾先生的创新努力:尝试脱离工笔人物画追求写实的程式而追求更具形式感的绘画语言。画家充分利用了中国画的造型语言,把一个维吾尔族老人的外在形象和内在精神刻画得惟妙惟肖,让观众感受到一种艺术美。画家匠心独运,把一些无关紧要的细节排除在画外,弱化衣服纹路,讲究整体效果,巧妙地安排了画面虚实关系,使老人的头与手成为画面的中心。同时,画家还注意了手与头部的强弱对比,花费更大的精力在老人头部,尤其是白色胡须的处理,更为精到。画家利用胡子与浅色背景、深色衣服的对比,表现出胡须的蓬松质感和老人矍铄的精神。

图6 维吾尔族老人

图7 维吾尔族老人(右上) 速写稿 纸本 1979年

顾生岳曾经讲道:“浙派时期的工笔画考虑到工农兵的欣赏水平和政治需要,用色往往鲜艳繁复,内容也有连环画情节的感觉,创作《维族老人》时就想把汉唐的浑厚、古朴、单纯凝练地表达出来,把变化藏在单纯中。”从表面上看,《维吾尔族老人》既不似《少女与大佛》般直接脱胎于敦煌壁画,也不似《红衣少女》般隐含着敦煌“飞天”的形象,但这幅作品实则是顾生岳在深入学习、研究敦煌壁画之后对敦煌元素进行了艺术风格上的转化才得以最终完成的。

首先,《维吾尔族老人》源于顾生岳1979年在新疆写生时的一张速写稿(如图7)。顾生岳的速写往往以生活在社会底层的小人物作为表现对象,他对基层百姓有着天然的亲和力,对人物性格特征和内心活动有着过人的洞察力,能捕捉到稍纵即逝的微妙表情并表现出来。

其次,顾生岳在创作这幅工笔画时对速写稿进行了技术化的处理,因为速写稿中仅为头像,并无画面中的黑衣和手杖。后来他自己总结道,《维吾尔族老人》画面中的黑衣“使画面下部更稳,既突出了头部这个画面的视觉中心又符合素描造型中顶光的运用”,而“手杖”使得人物有了支点,画面看起来更加稳固。

再次,顾生岳认为:“优秀的工笔画就是有‘写’的精神在里面,不必面面俱到,死抠硬画,很多看似不经意的处理,恰使得画面更准确更生动,更妙。”所以在《维吾尔族老人》这幅作品中,观看者见不到过多的勾勒和描绘,而是以“写意传神”为目的来塑造人物形象。

最后值得注意的是,“设色以衣服的大块黑色与皮肤的棕色和头巾、胡须的白色形成对比,从而突出了颜面。黄褐色的背景从中起到衬托和中和作用,构成了和人物气质相称的庄重、深沉的基调,右下角图章的红色打破了大面积黑色的沉闷,左上角的图章也使大片黄褐色的背景添上了一点生气,并和右下角图章相呼应”[5]69,画面中的白色、黑色和土黄色,恰恰是敦煌壁画中经常出现的色调,而且大块的土黄色作背景,以及黑衣与白色包巾之间的对比,与敦煌壁画的风格也如出一辙(如图8),只是人物不再是佛教人物,而变成了一位维吾尔族长者。

图8 五百强盗成道图 敦煌 西魏

可见,《维吾尔族老人》这幅作品既是顾生岳发挥其擅长速写和工笔人物画的优势,以其速写注重以形取神,又通过工笔人物的塑造而力求摆脱几百年来陈陈相因及日益纤细、浮薄的积习,在时代和人民生活的基点上,融通中西,开拓创新,运用单纯中见丰富、浑朴中见精微、凝重中见灵变的个性化艺术语言,为工笔人物画开拓了一条崭新的发展途径。

三、由“融合”到“创新”:研究顾生岳工笔人物画的重要线索

顾生岳的绘画艺术体现着两重“融合”:第一重“融合”是中西方绘画的融合,即其速写与工笔人物画在技法上的融合;第二重“融合”是中国古代绘画传统(其中便包括敦煌壁画)与当代绘画在观念上的融合。这两重“融合”背后,实指向了一个共同的目标,那就是“创新”。

顾生岳一生最为突出的绘画艺术成就,一是工笔重彩人物画,一是他在日常生活、教学采风过程中所画过的大量素描和速写。实际上,顾生岳的工笔人物画的成功亦受益于他的速写,用他自己的话来说,“速写锻炼了我到生活中去发现和表现美的能力,也使我懂得了传神和表现人物本质的美的重要性”[3]。他所倡导的“三写(慢写、速写、默写)”教学体制和“情(移情)、意(立意)、活(活画)、速(求速)”的速写要诀,是对美术院校速写教学理论的重大贡献,极具理论的严密性和实践价值。他说:“我觉得画家不仅要发现美,还要善于发掘他们的精神内涵。所以我在速写中特别强调传神,把传神作为速写追求的主要目标。在速写教学中,根据自己的实践体会,我提出了‘情、意、活、速’四个传神要则。情,是指带着感情去画。意,是指立意,即在瞬间观察中掌握对象的神态特征,考虑相应的表现方法,做到意在笔先。活,是指要活画不要死画,即在速写时不要让对象眼睛注视一点,一动也不动地坐着,这样画出来的形象肯定很死板,缺乏神采。所以必须采取一些措施,如和对象聊聊天,拉拉家常,使他神情活跃,天性萌发;或用阴察偷画的办法,把对象生动的表情动态抓下来。速,指要画得快。因为只有掌握快速作画的本领才能抓住瞬间即逝的神态表情。速写等于写生加默写,要画快除多画外,还必须具备默写人体结构动态和由于不同的表情所产生的肌肉脸形变化的一般规律的能力。这样,在速写时就可以把全部注意力集中在抓对象特征上。如两者都要在速写时解决,要画得快是不可能的。实践证明,‘情、意、活、速’四字要领是行之有效的教学方法。”[7]仔细观察顾生岳的绘画作品,不难发现其中隐含着中西方绘画相互交融的“影子”:一方面,他的工笔人物画中对于人物造型的把握,源于他曾接受过系统的西方专业素描的训练;另一方面,在他的速写稿中,也能看到传统中国画的“线”的艺术语言和以“传神”为目的的艺术追求。“浙派人物画”融合中西方绘画艺术,在顾生岳这里具体表现为以中国画的“线”来进行人物的造型,在细部的处理上借鉴西方素描对人体结构的把握,同时依靠简练而概括的速写来锤炼画家人物“传神”的艺术表现力。如此,中西方绘画便有机地融为一体了。

关于中国传统绘画与当代绘画观念融合的问题,就不得不谈一谈顾生岳的“写意传神”论。1983年,针对当时工笔人物画创作刻意求似、求全、求细之风,他写下了《漫谈工笔人物画“写意传神”问题》一文,文中指出古代工笔人物画经典作品并不满足于对自然物象纯客观的模拟,而是重视艺术形象的气韵意趣,抒发自己的性灵情操和审美要求。在他看来,明清两朝的人物画过分强调笔性与笔墨趣味,而忽略了对人物造型的准确把握,程式化的画法造成画面上的“千人一面”,影响了人物个性的表达,使得“以形写神”变成了“遗形忘神”。所以在他看来,“工笔画在汉唐是盛期,宋特别是明清以后变得纤细、烦琐、浮薄而趋向衰弱,缺失了大家气魄。我追求的风格比较简练、浑厚,一切都要与时代的精神风貌结合,集百家之大成,创一家之风尚,在传统的基础上,体现生活与时代的意义”[8]。通过长时间的深入研究,顾生岳深刻认识到工笔人物画的鼎盛期在汉唐,而当代人物画的创新必须要回到“源头”才能够“跳出”传统人物画在技法和审美上对画家的双重束缚,从而使当代人物画获得“新生”。从某种意义上讲,“写意传神”论的提出,是顾生岳在创作思想上的一个重要贡献,是立足于现代对传统中国画论所做的新的诠释。正因为他对于传统的理解,加上过硬的西方素描造型能力,才使得他在综合中国古代绘画传统与现代绘画的过程中可以自由地“来往”于二者之间,进而形成自己独特的艺术风格。

在顾生岳晚年的论述中,他强调的“创新”是多方面的。与一般意义的“创新”不同,顾生岳特别强调在继承传统的道路上不能局限于文人画传统,而更应该从汉唐美术甚至史前美术中汲取营养,也包括对其他中国传统艺术形式的学习和借鉴。在培养学生方面,顾生岳特别强调“培养学生的创造精神和开拓精神”,他认为“中国画具有精湛的传统和严格的程式规范,进去不易,出来更难,因此更应该重视创造性的教育”[4]40。同时,从外来艺术形式中去学习也是极为重要的。在他看来,以往人们学习西方绘画,只是局限于几家几派,“其实西方艺术有不少地方值得我们学习和借鉴”,不仅在技法上有不少相通之处,在审美观、艺术表现形式以及人品、画品、对艺术的真诚和献身精神等诸多方面都是可以借鉴的,只是对于外来方面的借鉴,要立足于“继承和发扬我们民族文化的基础上,否则研究和借鉴就会离开脚下的土地,食‘洋’而不化”[4]16-17。

从上述分析不难看到,顾生岳虽然是学习西方绘画出身,但是对于中国画的理解却是相当深入而准确的。时至晚年,他在总结其绘画艺术时曾讲道:“四十余年的风雨历程,给我体会最深的是:必须走自己的路,也就是走民族化、个性化,并联系着时代和人民群众的艺术道路。在艺术上,我想努力克服二三百年来工笔人物画逐渐形成的纤弱、烦琐、甜俗的积习,远追汉唐高简凝重的格局,寻求一种于单纯中求丰富,浑朴中含精微,工中有意、薄中见厚、宁静含蓄、富有装饰意味的绘画语言。”[5]42通过到敦煌、麦积山等地一次次地临习壁画,顾生岳有机会可以直面真实的汉唐绘画,从中汲取营养。虽然在“浙派人物画”形成的过程中,宋忠元、李震坚等人也都曾先后到敦煌莫高窟临习壁画,但从作品的艺术感染力上讲,顾生岳的工笔重彩人物画在“气息”上更具有敦煌壁画的特征,这也就难怪日本友人菅野芳亘会从《红衣少女》的画面中看到敦煌飞天的身影了。