虚拟品牌社区的契合营销实践量表修订

2020-11-13姜帝卜令通余文伟

姜帝 卜令通 余文伟

摘要:新经济时代带来了价值创造逻辑的变化,企业愈发注重对消费者价值的挖掘。在诸多价值共创活动中,契合营销实践即企业在虚拟品牌社区中为促进消费者参与价值共创而进行的实践行动尤为常见。国内学者2017年首次编制契合营销实践量表,对正式组织中的契合营销实践活动进行界定和划分,但由于施测情境和施测主体与数字环境错配,其量表很难适用于当前虚拟品牌社区情境下有关消费者契合营销实践的研究,需要进行情境化修订并编制针对企业施测的题项。鉴于此,基于现有文献中的量表和相关概念进行虚拟化情境改编并得到初步访谈大纲,邀请12位虚拟品牌社区管理者参与深度访谈,通过建构主义扎根理论探索得到包含四个主范畴维度15个题项的企业层面的消费者契合营销量表,继而使用该量表对51个虚拟社区施测,在经过多次探索性因子分析和验证性因子分析的循环论证后,最终编制得到针对企业施测的中文版消费者契合营销实践量表。修订的量表在施测环境和施测主体方面与数字化情境更加匹配,可为虚拟品牌社区价值共创实证研究提供量表基础;修订的量表在实践中具有广阔的应用前景,企业可使用该量表进行自测,以了解自身所采用契合营销策略的优势和劣势,从而进行更有针对性的改进,提升消费者参与意愿与共创价值,提升契合营销实践效力。

关键词:虚拟品牌社区;契合营销实践量表;情境化修订;价值共创

中图分类号:F713.50文献标识码:A文章编号:1007-8266(2020)10-0070-10

一、引言

在传统的商品主导逻辑下,消费者作为价值链的最后一个环节,是价值的“消灭者”,而企业才是创造价值的唯一主体[ 1 ]。随着新经济时代的到来,价值创造逻辑发生了变化。比如,瓦格(Vargo S L)等[ 2 ]建议从服务主导逻辑视角看待价值生产过程,把消费者视为价值创造的合作者。早期的价值共创研究主要关注企业利用消费者知识和经验来促进产品创新或改善产品市场表现[ 3 ],此过程也可称为共同生产。数字技术的持续发展、社交媒体与虚拟社区的出现,让价值共创环境逐渐从现实世界向虚拟网络世界迁移,顧客价值的定义从企业视角下的产品价值转变成顾客视角下的体验价值[ 4 ]。因此,创新体验环境成为企业获取核心竞争力的努力方向,企业需要思考如何在数字环境下采取有效的营销措施,在激励消费者积极参与共创活动的同时能够获得良好的共创体验。在实践中,企业在营销手段方面已经进行了诸多尝试。具体而言,不少企业会使用现金、虚拟货币[ 5 ]、地位和声望等象征性奖励[ 6 ]来激励消费者参与共创活动。有研究将上述企业在虚拟品牌社区中意在促进消费者参与共创活动的策略定义为消费者契合营销实践,并将之进一步归纳为任务型、体验型两大类型,其中任务型是企业发起的与消费者构建契约合作关系的体验活动,体验型是企业发起的增加消费者挑战性和愉悦感的体验活动[ 7 ]。李(Li Q)等[ 8 ]基于加维诺(Gavino M C)等[ 9 ]在正式组织中对人力资源实践类型的划分,将契合营销实践策略划分为交易型、自由裁量型两类,在本质上与哈梅林(Harmeling C)等[ 7 ]的划分标准一致。然而,李等[ 8 ]编制的契合营销实践量表在施测环境和施测主体两个方面与数字化环境中契合营销实践的定义不相匹配。在施测环境方面,李等[ 8 ]编制的契合营销实践量表改编自加维诺等[ 9 ]的人力资源实践量表,更适合正式组织,但本研究探讨的是虚拟品牌社区情境下的价值共创,与正式组织差异较大,不能笼统应用李等[ 8 ]编制的量表,而是需要进行情境化的修订。此外,在施测主体上,李等[ 8 ]编制的量表是将消费者感知到的企业策略聚合到群体层面,而企业契合营销实践是企业的具体操作行为,不是消费者的感知行为,从企业主体的视角施测更加客观。本研究试图以李等[ 8 ]编制的企业契合营销实践量表为蓝本,将之进一步转化为针对企业管理者的测量题项,并以此为框架编制一套适合对虚拟品牌研究情境下企业激励消费者参与价值共创的措施方法施测的评定工具。

二、理论回顾

产品主导逻辑价值创造理论认为,企业是创造价值的唯一主体,而价值共创理论的提出为企业的价值生成认知模式以及相应的战略方针和营销措施带来了重大改变。价值共创指的是消费者在产品或服务的消费环节乃至生产环节与生产者建立联系和相互沟通,进而参与到价值创造中[ 3 ],如消费者参与产品研发、市场调研等提升产品价值的环节。随着数字技术的持续发展,社交媒体、虚拟社区、电商网站等平台组织形式愈发被人们所熟知,价值共创环境也不断从现实世界转向虚拟网络世界。在虚拟网络世界中,消费者变得越来越活跃和知情[ 10 ],同时虚拟网络世界中消费者的需求也愈加多样且易被感知。因此,网络平台或虚拟社区使得商家与消费者以及消费者与消费者之间的交互空间变得更加自由开放[ 11 ],除顾客外,供应商、商业伙伴及合作者等利益主体均可参与其中并分享个人体验[ 12 ],而这也极大地激发了虚拟网络世界中的各类价值共创活动。

(一)消费者契合行为

实际上,虚拟网络环境下的价值共创是以顾客主导为核心逻辑的,注重顾客体验,旨在通过虚拟品牌社区中的互动式参与来挖掘和满足顾客的潜在需求以实现价值共创过程[ 4 ]。在与消费者互动过程中出现的口碑评价、推荐、帮助其他消费者等非购买行为被称为消费者契合行为[ 13-14 ]。通过对现有文献的回顾发现,消费者契合一般包含单一结构与多重结构两类。其中,单一结构的消费者契合包含两个层面,分别是聚焦行为和聚焦心理。从聚焦行为的视角看,消费者契合指的是虚拟企业品牌社区中消费者与商家之间的各种互动教学行为。虚拟品牌社区中的契合行为源于一种对信息的需要,可进一步概括为学习(Learning)、分享(Sharing)、推荐(Advocating)、社交(Socializ? ing)、共同成长(Co-Developing)五个子维度[ 15 ]。从聚焦心理的视角看,消费者契合是一种源于品牌认知的心理反射,既有利于建立新客户的品牌忠诚,又有利于维系老客户的品牌忠诚。而多重结构的消费者契合则在情绪的基础上增加了认知和行为两个维度,认为消费者契合表现为个体情绪与行为的总和[ 16-17 ]。消费者契合行为源于互动过程,它集中反映了消费者及其他价值共同创造主体在认知、情感以及外部行为等方面的互动交流,体现了消费者在此互动过程中可以衡量的对品牌价值创造的贡献[ 18 ]。然而,哈吉里(Hajli N)等[ 19 ]却将情感和认知维度视为消费者契合行为的前因变量和后果变量,认为虚拟品牌社区背景下讨论的消费者契合更需要着眼于价值共同创造的行为维度。相比于以经济利益为核心的交易行为,消费者契合行为不仅能为企业带来经济利益,而且能为企业贡献来自于消费者的社会网络资本、知识、创造力等资源,并最终提高企业绩效水平。

(二)消费者契合营销实践

数字技术的持续发展、社交媒体和虚拟社区的出现,让价值共创环境从现实世界逐渐向虚拟网络世界迁移。随着价值共创情境的变化,会员制、促销等传统激励措施已经不再适用于虚拟品牌社区的价值共创环境,为激发消费者契合营销实践,企业需要对传统的营销实践进行革新。目前,已有不少研究对虚拟网络环境下如何更好地引导消费者参与价值共创展开了探讨。比如,库马(Kumar M)等[ 20 ]认为,营销人员会在数字化社交媒体中采用一些激励性的营销措施,旨在促进消费者发生品牌契合行为。哈梅林等[ 7 ]认为,企业在激励消费者参与品牌社区价值共创活动的同时,还应给予消费者一定的自主权,从而引导他们在虚拟社区平台上进行热烈的交流讨论并积极主动参与品牌的价值共创。尽管消费者在没有企业引导的情况下也会自发地产生契合行为,然而为引导消费者提供更多有价值的营销活动与内容,产生更加深远的影响力[ 21 ],企业更加倾向于采用对自己有利的方式主动而刻意地去激励消费者参与[ 22 ]。目前,企业在消费者契合营销实践中也进行了诸多尝试,部分企业已经开始通过口碑营销、众包、品牌节日等方式来引导消费者参与价值共创活动,甚至有些商家愿意集中优质资源、投入大量精力来引导消费者在虚拟社区平台上进行互动交流、口碑评价、推荐等契合行为[ 23 ]。比如,自2017年以来,安海斯—布希(Anheuser-Busch)公司每年都斥资超过200万美元用以激发顾客在虚拟品牌社区中的契合行为。总而言之,企业诉诸于消费者的激励措施可大体分为经济激励、社会声望激励两种方式。其中,经济激励指直接给予消费者功能性奖赏,如提供现金、虚拟货币[ 4 ]、个性化产品等奖励,甚至给予顾客成为企业内部成员的资格[ 6 ];社会声望激励指给予参与社区共创的消费者地位、声望等象征性奖励[ 6 ]。

到目前為止,学界围绕企业激励消费者参与虚拟品牌社区价值共创的前置因素[ 24-26 ]、行为机制[ 15,27 ]、结果[ 28 ]等进行了大量研究,并将企业在激励消费者参与品牌社区价值共创过程中采取的策略定义为消费者契合营销实践[ 7 ]。企业管理者经常混淆消费者契合营销实践与关系营销这两个概念,甚至在学术界,也有部分学者认为,消费者契合营销实践只是在传统关系营销基础上进行的一种拓展[ 15 ]。但实际上,消费者契合营销实践与传统关系营销在消费者控制程度、营销目标、消费者教育、消费者价值评估、信息流动等五个方面均存在较大差异[ 7 ]。比如,在营销目标上,关系营销的核心目标在于,与客户构建一种长期稳定的关系交换[ 29 ],最终实现消费者在将来的复购行为;消费者契合营销的核心目标在于,引导顾客在虚拟社区平台和营销活动中贡献价值,如为企业新产品研发提供灵感来源。此外,从消费者价值评估的视角看,关系营销是从消费者全生命周期的价值出发的,关注重点依然是顾客的消费能力[ 30 ],而消费者契合营销更关注企业能否准确了解和充分调动消费者所拥有的关系资源[ 7 ]。

为持续提升消费者契合营销实践的效力,企业需要对消费者在共创活动中的投入程度与互动形式进行全面的考量和评估,因此拥有一套科学有效的契合策略量表显得尤为重要。然而,在对现有文献进行系统回顾后,本研究发现,仅李等[ 8 ]对契合营销实践量表进行了开发,该量表的开发借鉴了加维诺等[ 9 ]针对不同类型人力资源实践对员工行为影响的研究。加维诺等[ 9 ]以美国的一家大型连锁零售企业为研究对象,将人力资源实践划分为自由裁量型、交易型两类,并通过所开发的人力资源实践量表进行问卷调查以验证其对自由裁量型人力资源实践投资的重要性。受加维诺等[ 9 ]研究边界条件的框定,李等[ 8 ]开发的量表在营销领域和虚拟品牌社区情境的适用性受到了一定程度的限制。具体而言,对于从人力资源领域移植而来的量表是否在营销领域具有同样的信度和效度,李等[ 8 ]并未在研究中进行检验,后续研究对该问题也未予以解答。此外,与加维诺等[ 9 ]的做法一致,李等[ 8 ]选择的施测环境同样是大型正式组织,而本研究探讨的是虚拟品牌社区情境下的价值共创,与传统的正式组织形式差异较大,若盲目使用该量表来研究虚拟品牌社区中的消费者契合营销实践,将严重影响量表的使用质量。此外,在施测主体上,李等[ 8 ]开发的量表将消费者感知到的企业策略聚合到群体层面,但消费者契合营销实践是企业的具体操作行为而非消费者的感知行为,从企业主体的视角进行施测会更加客观。对现有文献进行回顾还可以发现,以企业主体为视角能够避免研究中存在的共线性问题。比如,李桂华等[ 31 ]、王静一等[ 32 ]就立足于企业层面开展对要素品牌策略的测量,既能探究企业要素品牌策略与消费者产品评价和品牌绩效关系,又能有效解决研究中的共线性问题。

基于上述分析,在虚拟品牌社区情境下开发消费者契合营销实践量表时,施测环境的改变决定了本研究需要对李等[ 8 ]编制的量表进行情境化的修订,而选择企业作为施测主体能够增加研究的客观性并规避共线性问题。此外,消费者契合营销实践量表在营销领域的适用性问题也值得注意。由此,本研究试图以李等[ 8 ]编制的消费者契合营销实践量表为蓝本,进行情境化修订并将之转化为针对企业管理者的测量题项,进而以此为框架编制一套适合在虚拟品牌社区价值共创情境下施测的评定工具,增加消费者契合营销实践量表对数字化企业营销实践的实际意义。

三、研究设计

本研究综合使用质性研究与量化研究方法。在第一阶段,本研究主要参考李等[ 8 ]的测量维度,并结合哈梅林等[ 7 ]的概念描述进行部分互联网虚拟情境改编,然后得到初步的访谈大纲,进而邀请12个虚拟品牌社区的管理者参与深度访谈,使用建构主义扎根理论方法对访谈数据进行整理分析,将这些数据打碎并重组以进一步凝练概念和挖掘新的范畴。接下来,本研究将企业访谈所用量表与双翻程序所得量表进行比对,修订得到用于施测的企业层面的契合营销实践量表。

在第二阶段,本研究使用问卷调查法对51个社区的管理者进行施测,研究共发放问卷184份,其中回收有效问卷165份,有效回收率为89.7%。接下来,借助探索性因子分析和验证性因子分析方法对初始量表进行检验和调整,最终开发出一套适用于虚拟品牌社区价值共创情境的消费者契合营销实践量表。

(一)质性探索阶段

1.访谈大纲

本研究首先参考了布里斯林(Brislin R W)[ 33 ]使用的双翻程序,由两名营销学专业的硕士生将李等[ 8 ]原始量表中的测量维度独立翻译成中文版,再邀请两名英文专业的硕士生将中文版翻译回英文版,并对中英文两个版本进行逐句比较,检验两者的符合程度。然后,结合哈梅林等[ 7 ]的概念描述,对前面所得的结果进行部分互联网虚拟情境改编,得到中文访谈大纲的初稿。接下来,再邀请两名营销学专业的硕士生将本研究初步整合确定的中文版初稿转变成针对企业管理者的测量题项,并邀请一名营销学专业的教授来对存在争议的题项进行商议和调整,直到最终没有任何争议为止。在对量表进行翻译和正反向描述转换的过程中,删除了一项语义比较模糊且不适合中国情境的题项,最终经专家确认后作为访谈参照的大纲。进而,以前面所得量表为基础,邀请社区管理者参与开放式访谈。这一方面是验证之前研究提及的措施是否在现有企业实行,另一方面是通过对访谈结果的整理来发现是否存在一些之前研究尚未提及的措施。最后,对这些措施进行整合,形成本研究用于施测的企业契合营销实践量表。

2.数据收集

本研究以南京小米社区的12位管理者作为访谈对象,采用半结构化访谈方式,主要目的是明晰企业如何对契合策略进行界定和分类。访谈以前一步得出的大纲为依据,旨在了解企业建立品牌社区或社群的主要目的和作用、品牌社区或社群中企业与消费者的关系、品牌社区或社群中消费者共创行为给企业带来的价值以及企业如何评估消费者产生的价值等。调研人员在每次访谈结束后都会对访谈中的录音材料进行备份,并进行翻译存档和文字整理。访谈过程中,调研人员会就出现的核心构念与相关文献进行对照,并尽可能进行清晰界定。当被访者提供的信息开始出现重复,无法提供新的信息时,认为理论已经达到饱和,停止访谈。

整个访谈过程的时间为2019年7月至10月。本次访谈数据在收集过程中使用了线上与线下相结合的方式,对身处南京地区的管理者进行现场访谈,对不在南京地区或不方便现场面谈的管理者采用线上视频会议的形式进行访谈。本次访谈历时4个月,每次访谈时间大约50~60分钟,对录音资料进行文字转录后形成了约6万字的文本材料。然后,本研究使用建构主义扎根理论方法对访谈资料进行整理分析,把这些资料打碎并重组,进一步凝练构念和挖掘新的范畴。

3.编码过程

(1)开放式编码

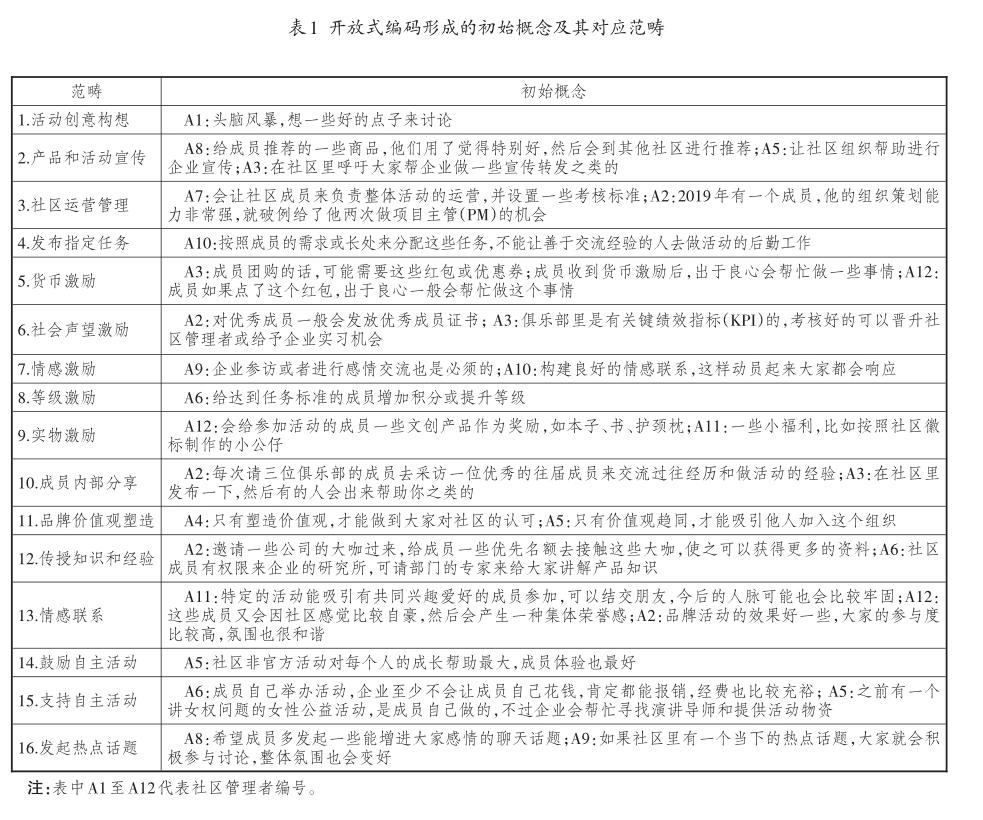

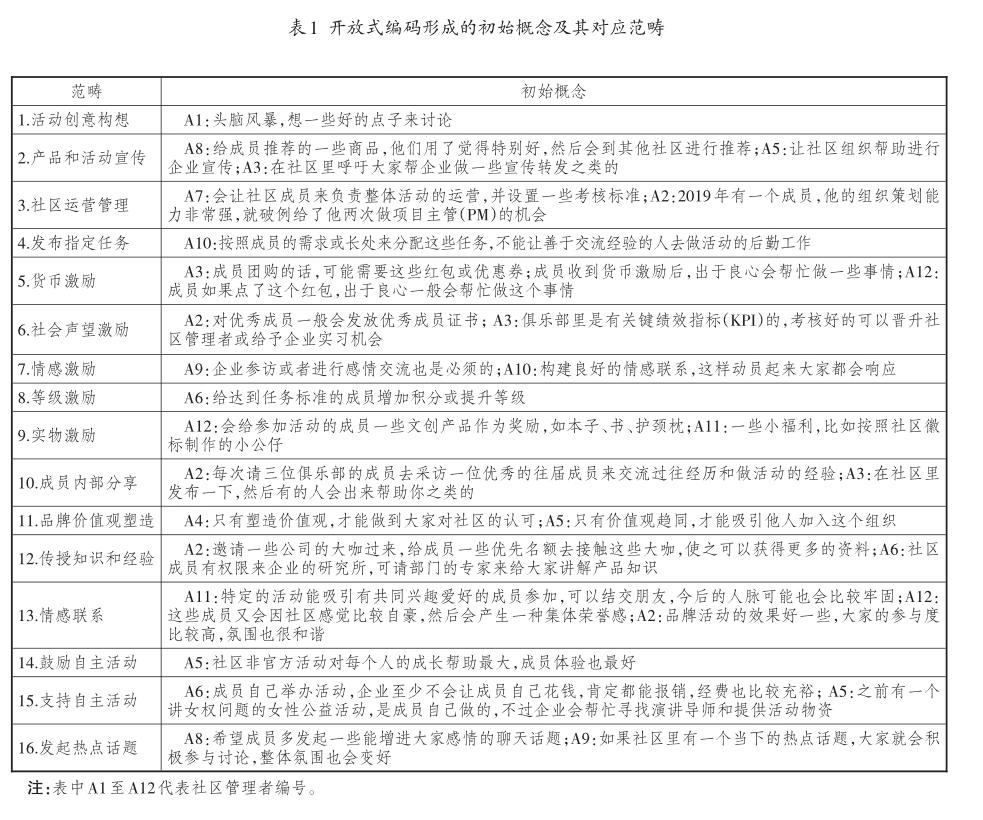

首先,对所有数据进行分解,删去与研究主题无关的信息,抽离出与研究主题相关的词汇和语句,并进行标签化以形成初始概念。然后,对所有初始概念进行聚类整合,凝练出相应的构念范畴。经过这个过程,共得到110个初始概念标签并最终总结出16个范畴。具体参见表1。

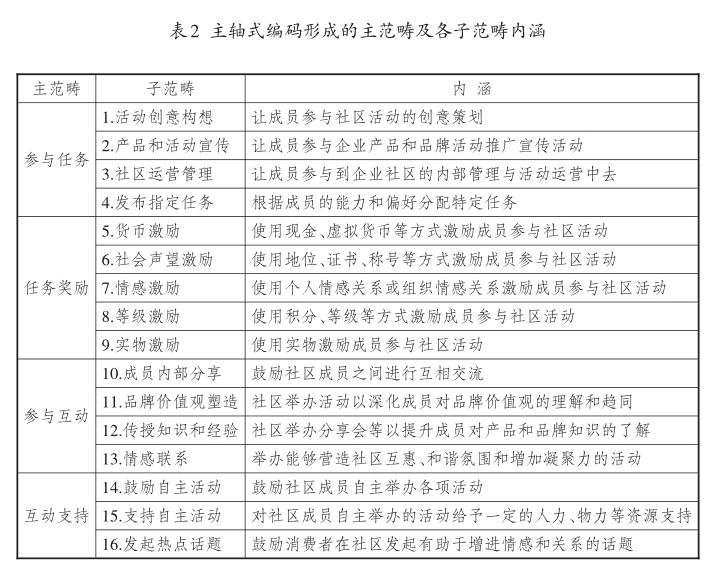

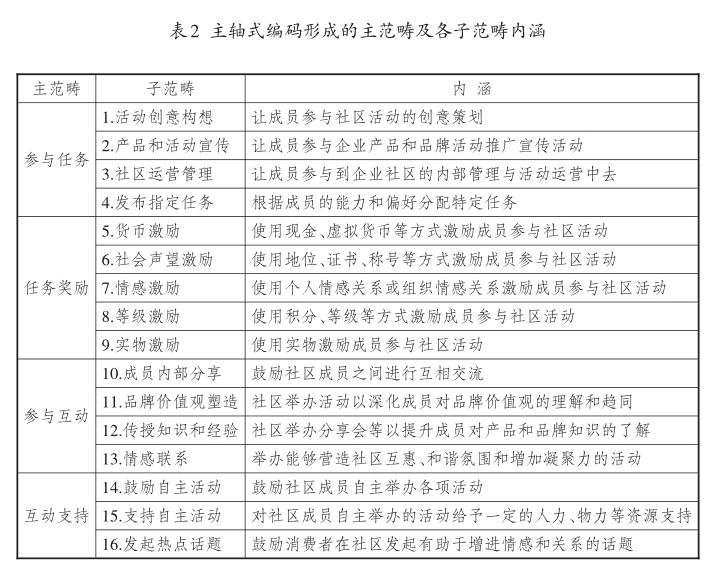

(2)主轴式编码

基于开放式编码完成对范畴的发掘,而后对开放式编码形成的16个子范畴进行聚类分析。本研究共形成了四个更加系统和具有概括性的主范畴,具体参见表2。

(3)选择式编码

选择式编码需要对主轴式编码获得的主类属进行深度挖掘,从中获取统领性强、能概括大多数研究结果的核心类属。通过对原始资料与各层级编码进行仔细分析发现,四个主范畴反映了虚拟品牌社区契合营销实践的两种方式,即基于任务的契合营销实践和基于体验的契合营销实践两大核心类属。其中,基于任务的契合营销实践涵盖了参与任务、任务奖励两个主范畴,基于体验的契合营销实践涵盖了参与互动、互动支持两个主范畴。两大核心类属之间互相联系,互为补充,并且缺一不可,共同构成虚拟品牌社区契合营销实践体系。

(4)最终量表

对所获得的访谈资料进行开放式编码、主轴式编码和选择式编码后,最终提炼出两大核心类属以及四个主范畴,并在参与任务、任務奖励、参与互动、互动支持四个主范畴下,编制出16个题项。接下来,通过回顾契合营销实践相关文献,将与表2所示的第八个子范畴等级激励内涵(使用积分、等级等方式激励成员参与社区活动)相近的题项合并,最终修订得到立足于企业层面的消费者契合营销实践量表,共包含15个题项。

(二)实证检验阶段

1.数据来源

本研究在全国范围内寻找虚拟品牌社区或社群的管理者、运营者并以之作为施测对象。研究团队首先联系到了小米南京同城会、考拉海淘等虚拟社区,并以滚雪球的方式邀请社区成员介绍在其他地区设立的虚拟品牌社区,最终联系到51个社区,调查地区包括南京、上海、杭州、苏州、无锡、大连、北京等多个城市。然后,研究团队在每个社区邀请3~4名社区运营管理人员参与问卷调研,问卷发放时间为2019年11月至2020年3月,共发放问卷184份,有效回收165份,有效率为89.7%。将各地数据汇总后,最终小米同城会收回问卷28份,小米高校社区收回问卷97份,考拉海淘社区收回问卷40份。样本年龄区间为20~44岁,其中男性76人,女性89人,占比分别为46.1%和53.9%。

2.探索性因子分析

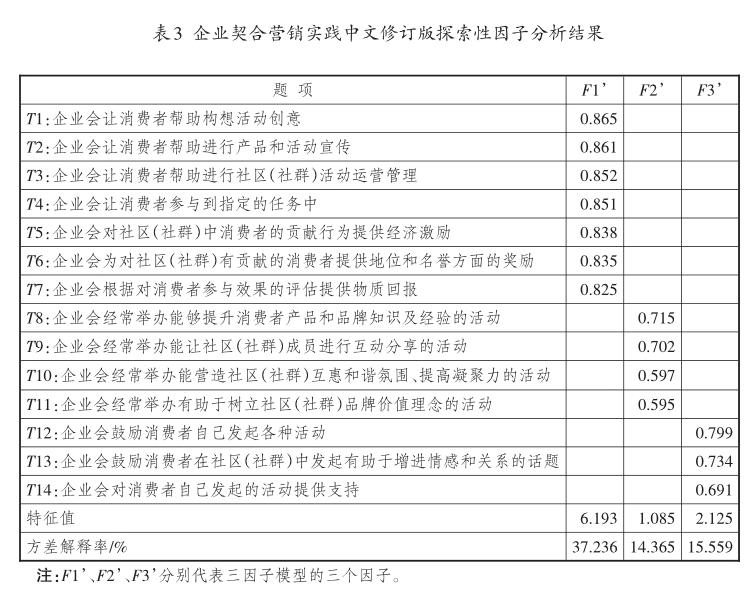

本研究利用SPSS18软件对问卷数据进行探索性因子分析。采用主成分分析方法提取因子,对方差进行最大化旋转,以检验消费者契合营销量表的建构效度。计算消费者契合营销量表变量的取样适切性量数KMO和巴特利特(Barlett)球形检验的近似卡方值χ2,结果显示,样本数据KMO= 0.889,χ2=1 577.575,自由度df=105,p<0.001。通常而言,如果KMO>0.70,适合进行探索性因子分析,KMO值越大,说明各题项间共同因子越多。同时,巴特利特球形检验结果表明,变量间互相独立的假设不成立,量表中各变量存在显著相关关系,说明此次收集的样本满足探索性因子分析的基本条件。

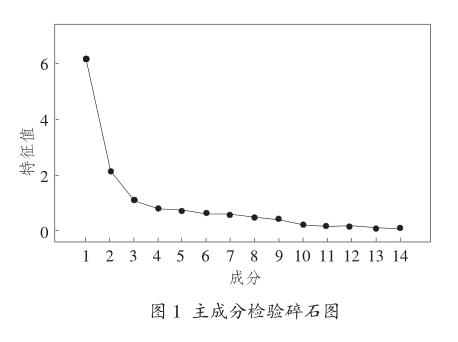

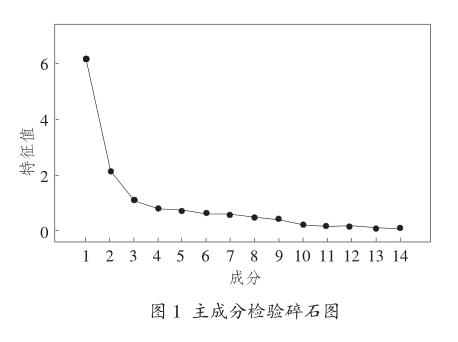

特别要提的是,在进行初次探索性因子分析时,我们将因素负荷小于0.5的小系数项删除,即删除表2所示的第七个子范畴情感激励(使用个人情感关系或组织情感关系激励成员参与社区活动)。再次进行探索性因子分析时,样本数据KMO= 0.882,χ2= 1 499.157,df=91,p<0.001。碎石图(图1)提示,这三个因素的结构是稳定的。

然后,以特征值大于1为标准选取有意义的因子,分析得到一个三因子结构,形成了包含14道题项的消费者契合营销实践量表。量表所包含的三个因子的特征值分别为6.193、1.085、2.125,各自可解释总方差的比率为37.236%、14.365%、15.559%,三个因子累计可解释总方差的比率达到67.160%。结果参见表3。

3.信度分析

信度分析结果显示,消费者契合营销量表的克隆巴哈α系数(Cronbachsα)为0.893,三个因子的克隆巴哈α系数分别为:α1=0.872,α2=0.674,α3=0.731。综上,消费者契合营销量表信度良好,各分量表均具有良好的内部一致性。

4.验证性因子分析

在探索性因子分析中,在质性研究所得量表中基于任务的契合营销实践的两个主范畴(参与任务和任务奖励)被整合成一个维度,对于该结果的合理性和稳定性,将继续通过验证性因子分析进行检验。

利用SPSS Amos 24软件,根据探索性因子分析得出的三因子结构,对14个题项进行验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis,CFA)。结果显示,χ2=316.375,df=74,卡方与自由度比值χ2/df= 4.27<5,赋范拟合指数NFI=0.796,比较拟合指数CFI=0.834,近似误差均方根RMSEA=0.141。根据学界标准(NFI>0.9,CFI>0.9,RMSEA<0.08),在验证性因子分析结果中,除卡方与自由度比值χ2显著外,其余指标均不理想。因此,将探索性因子分析中基于任务的契合营销实践按照第一阶段质性研究所得量表中基于任务的契合营销实践这一类属原来的二维度进行划分,并针对四因子结构再次进行验证性因子分析。结果显示,χ2=112.835,df= 71,χ2/df=1.58<5,NFI=0.927,CFI=0.971,RMSEA= 0.06。各项指标均达到要求,说明四因子结构拟合度更高。此时,四因子的组合信度值(CR)分别为:CR1=0.834,CR2= 0.848,CR3=0.733,CR4= 0.672,均大于建议的标准值0.6,说明四因子消费者契合营销量表具有较好的内部一致性。

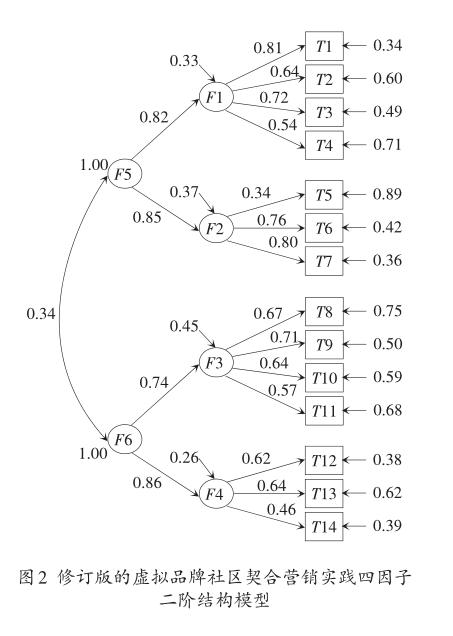

在四因子消費者契合营销量表中,第一个因子(主范畴F1)表达了企业希望消费者完成的任务,包含创意构想、活动运营、活动宣传等,对照质性研究所得量表将之命名为参与任务;第二个因子(主范畴F2)表达了企业根据消费者参与效果好坏或贡献大小给予的一定的物质、地位或名誉方面的奖励,体现了企业为鼓励消费者参与所给的奖励,将之命名为任务奖励;第三个因子(主范畴F3)表达了企业倾向于举办的能够提升消费者产品和品牌知识及经验的活动,或者企业所采取的致力于营造社区(社群)互惠和谐氛围、增加凝聚力的举措,体现了企业为提升消费者互动体验所采取的措施,将之命名为参与互动;第四个因子(主范畴F4)表达了企业提供的鼓励消费者自主举办活动的相应支持,将之命名为互动支持。修订版的四因子二阶结构模型参见图2。最终,本研究获得了一个包含4个主范畴14个题项的虚拟品牌社区契合营销实践量表,具体参见表4。

5.区分效度检验

检验发现,本研究修订的企业契合营销实践量表同一因子内部各题项之间的相关系数在0.65~ 0.69之间,均大于各因子之间的相关系数(在0.35~ 0.59之间),故认为该量表具有较好的区分效度。

四、结论与讨论

(一)研究结论

本研究基于现有文献,主要参考李等[ 8 ]的测量维度,并结合哈梅林等[ 7 ]的概念描述,通过对部分互联网虚拟情境的改编得到初步访谈大纲,利用建构主义扎根理论方法探索得到包含4个主范畴(即F1~F4)15个题项的企业层面的消费者契合营销实践量表。然后,基于此量表,以51个虚拟社区为施测对象,在进行多次探索性因子分析和验证性因子分析的循环论证后,最终编制出中文版的企业层面的消费者契合营销实践量表。最终获得的量表共包含14道题项,涵盖两大核心类属契合策略、四个主范畴,其中每个契合策略包含两个主范畴。具体而言,基于任务的契合策略包含参与任务、任务奖励两个维度,其中参与任务分量表包含4道题项,任务奖励分量表包含3道题项;基于体验的契合策略包含参与互动、互动支持两个维度,其中参与互动分量表包含4道题项,互动支持分量表包含3道题项。

与李等[ 8 ]的企业契合营销实践量表相比,从题项总数看,新量表最终的题项数量由初始量表的16个删减到14个。这是因为,在修订阶段删除了一项与其他题项含义相近的题项(对应表2所示的第八个子范畴等级激励,即使用积分、等级等方式激励成员参与社区活动)。此外,在进行初次探索性因子分析时,删除了一个因素负荷小于0.5的题项(对应表2所示的第七个子范畴情感激励,即使用个人情感关系或组织情感关系激励成员参与社区活动)。

[11]PRAHALAD C K,RAMASWAMY V.Co-creating unique value with customers[J].Strategy & leadership,2004,32(3):4-9.

[12]PINHO N,BEIRAO G,PATRICIO L,et al.Understanding value co-creation in complex services with many actors[J]. Journal of service management,2014,25(4):470-493.

[13]VAN DOOM J,LEMON K N,MITTAL V,et al.Customer en? gagement behavior:theoretical foundations and research di? rections[J].Journalofserviceresearch,2010,13(3):253-266.

[14]JAAKKOLA E,ALEXANDER M.The role of customer en? gagementbehaviorinvalueco-creationaservicesystemper? spective[J].Journalofserviceresearch,2014,17(3):1-15.

[15]BRODIE R J,ILIC A,JURIC B,et al.Consumer engage? ment in a virtual brand community:an exploratory analysis[J].Journal of business research,2013,66(1):105-114.

[16]HOLLEBEEK L D.Exploring customer brand engagement:definition and themes[J].Journal of strategic marketing,2011,19(7):555-573.

[17]HOLLEBEEK L D,HAAR J M.Direct and interaction ef? fects of challenge and hindrance stressors towards job out? comes[J].New Zealand journal of employment relations,2012,37(2):58-76.

[18]HOLLEBEEK L D,GLYNN M S,BRODIE R J.Consumer brand engagement in social media:conceptualization,scale development and validation[J].Journal of interactive market? ing,2014,28(2):149-165.

[19]HAJLI N,SHANMUGAM M,PAPAGIANNIDIS S,et al. Branding co-creation with members of online brand com? munities[J].Journal of business research,2017,70(8):136-144.

[20]KUMAR M,KUMAR A.Awareness of employer branding through social media among management students[J].Adhy? ayan:a journal of management sciences,2016,6(2):63-69.

[21]HOLLEBEEK L D,CONDUIT J,BRODIE R J.Strategic drivers,anticipated and unanticipated outcomes of custom? er engagement[J].Journal of marketing management,2016,32(5-6):393-398.

[22]SCHMITT A J.Strategies for customer service level protec? tion under multi-echelon supply chain disruption risk[J]. Transportation research:Part B,2011,45(8):1 266-1 283.

[23]VERHOEF P C,REINARTZ W J,KRAFFT M.Customer engagement as a new perspective in customer management[J].Journal of service research,2010,13(3):247-252.

[24]李朝輝,金永生.价值共创研究综述与展望[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2013,15(1):91-96.

[25]ZWASS V.Co-creation:toward a taxonomy and an integrat? ed research perspective[J].International journal of electron? ic commerce,2010,15(1):11-48.

[26]MERZ M Y,CZERWINSKI D,MERZ M A.Exploring the antecedents for value cocreation during healthcare service provision[J].Journal of business & behavioral sciences,2013,25(2):152-166.

[27]卜庆娟,金永生,李朝辉.互动一定创造价值吗?——顾客价值共创互动行为对顾客价值的影响[J].外国经济与管理,2016,38(9):21-37,50.

[28]朱翊敏,于洪彦.顾客融入行为与共创价值研究述评[J].管理评论,2014,26(5):111-119.

[29]MORGAN R M,HUNT S D.The commitment-trust theory of relationship marketing[J].Journal of marketing,1994,58(3):20-38.

[30]VENKATESAN R,KUMAR V.A customer lifetime value framework for customer selection and resource allocation strategy[J].Journal of marketing,2004,68(4):106-125.

[31]李桂华,申媛婷.要素品牌策略、营销能力与品牌绩效关系研究[J].管理评论,2019,31(1):113-125.

[32]王静一,王海忠.虚拟品牌社群娱乐价值对品牌忠诚的作用机制研究[J].经济经纬,2012(3):121-125.

[33]BRISLIN R W.Backtranslation of cross-cultural research[J].Journal of crosscultural psychiatry,1970(1):185-216.

责任编辑:陈诗静

Revision of Engagement Marketing Practice Scale in Virtual Brand Community

JIANG DI,PU Ling-tong and YU Wen-wei

(Business School,Nanjing University,Nanjing 210000,Jiangsu,China)

Abstract:The new economic era has brought about changes in the logic of value creation,and enterprises are paying more attention to the value derived from consumers. In many value co-creation activities of enterprises,engagement marketing practice,namely the practical actions of enterprises in virtual brand communities to promote consumers to participate in value co-creation,is particularly common. Domestic scholars compiled the engagement marketing practice scale for the first time in 2017. This scale can define the practice activities in engagement marketing. But because of the mismatching of situation,main body,and digital environment,this scale is not suitable for applying to the context of virtual brand community. So,the scale needs to be contextualized and to be measured in view of the enterprise. The authors design the measurement item based on the scale in the existing material,and invite12 virtual brand communitymanagers to participate in the deep interview;by using the method of grounded theory of constructivism,the authors explore the engagement marketing practice scale which includes four dimensions of the 15 main category item on the enterprise level;and then,51 virtual communities are tested based on this scale. After several rounds of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis,the Chinese version of engagement marketing practice scale for enterprises is finally developed. This revised version is more suitable to the digital situation,and it is the basis for empirical research on virtual brand community value co-creation;it can be broadly applied to practice;and the enterprises can use it to test themselves to understand the advantages and disadvantages of their engagement marketing strategies,which will in turn help them to improve consumerswillingness to participate and their co-creation value,and the effectiveness of engagement marketing.

Key words:virtual brand community;engagement marketing practice scale;situational revision;value co-creation

收稿日期:2020-07-09

基金項目:国家自然科学基金项目“地位恐慌对中国人奢侈品消费购买意愿的影响:基于社会认同理论的视角”(71372034)

作者简介:姜帝(1996—),男,江西省南昌市人,南京大学商学院博士研究生,主要研究方向为品牌社区价值共创及品牌联合;卜令通(1994—),男,河南省郑州市人,南京大学商学院博士研究生,主要研究方向为战略管理及公司治理;余文伟(1993—),本文通讯作者,男,安徽省滁州市人,南京大学商学院博士研究生,主要研究方向为品牌社区价值共创。