《单刀会》双调[新水令]字调腔格初探*

——基于语言音乐学视角的元杂剧旋律风格考辨之一

2020-11-13李宏锋

李宏锋

内容提要:元杂剧是近古中国艺术的重要类型之一,其音乐既承续两宋遗音,又融入时代新声,在多民族多地域文化交融中流变发展,成为继唐宋诗词音乐之后我国音乐史上的又一高峰。本文在前辈学者研究基础上,以关汉卿《单刀会》双调[新水令]为例,重点关照曲牌的音韵字调组合与仄声词组腔格,力求从唱腔旋律形态方面,对元杂剧“以曲牌原型框架为音调生成基础,以特定宫调音列为音高组织规范,以仄声词组腔格为基本衍展手段,以腔词音韵谐协为总体创作追求”的旋律结构和音乐风格有更为具体的认知。本文也希望以此个案研究为契机,引发学界对“语言音乐学”历史属性的进一步关注,并由此扩大至以《九宫大成》为代表的更多南北曲音乐分析,从新材料和新方法视角不断丰富中国古代音乐史研究。

元杂剧是近古中国艺术的重要类型之一,其音乐既承续两宋遗音,又融入时代新声,在多民族、多地域文化交融中流变发展,成为继唐宋诗词音乐后我国音乐史上的又一高峰。元杂剧兴盛时代,距今已有八百年历史。回溯这一漫长的历史区间,八百年前的元杂剧音乐,其风格到底拥有哪些形态特征? 如何立足后世音乐史料,更为准确地探索元杂剧的音乐构成,从而对上承唐宋、下启明清的这一重要艺术形式,获得更为真切的认知? 这方面研究中,杨荫浏先生的《中国古代音乐史稿》为后人树立了可资因循的榜样。孙玄龄先生在评价杨先生音乐史研究时曾说:“《中国古代音乐史稿》全书共有1017页,元杂剧、南戏、明清南北曲等这些与昆曲有直接关联、有乐谱的章节,大约占了全书页数的三分之一,是篇幅最大的一章,曲例相当多。”①可见,与近古各时期戏曲音乐一脉相承的昆曲,在杨荫浏古代音乐研究中占有特别重要的地位,对于元明清音乐研究而言尤其如此。

集历史上南北曲之大成的清初曲谱集《新定九宫大成南北词宫谱》(以下简称《九宫大成》),上承宋元剧曲音乐变迁,下启明清以来南北曲音乐传承,是搭建古今音乐内在联系的重要环节,也自然成为考证元代音乐的重要史料。杨荫浏《中国古代音乐史稿》下册第七编元代音乐部分,多处直接援引《九宫大成》曲谱作为例证,尤其《元杂剧现存乐谱一览表》《元杂剧同曲异体之音乐资料表》等统计,绝大多数曲谱资料出自《九宫大成》,其所录北曲乐谱在元杂剧音乐考证中举足轻重。杨荫浏、曹安和合编的《关汉卿戏剧乐谱》,曾援引昆曲中之《金锁记》“斩窦”、《单刀会》之“训子”“刀会”各折,以证元杂剧《窦娥冤》《单刀会》相应部分的唱腔音乐特征。②

关于《单刀会》第四折之[新水令]曲牌,黄翔鹏先生曾回忆说:“杨先生听天韵社老师讲,该曲牌是元代传下来的老调子。其中的去声字,如‘丈、会、社’都是阴去字,与真正昆曲的处理很不一样。”③这里提出的北曲与元杂剧音乐关系问题,涉及曲牌唱词字调与旋律起伏的关系,是考辨元杂剧曲牌音乐风格的重要维度。基于上述思考,本文拟在前辈学人相关研讨基础上,以《九宫大成》所载关汉卿《单刀会》第四折之[新水令]曲牌为例,取语言音乐学视角关照曲牌的字调组合与配音特征,力求从唱腔旋律形态方面,对元杂剧音乐风格有更为深入的认知。另一方面,音乐与语言关系密不可分。本文也希望通过对曲牌字调腔格结构的个案分析,引发对杨荫浏先生开创的语言音乐学的更多关注,充分借鉴音韵学、历史语言学等相关学科成果,不断从材料和方法论角度丰富中国古代音乐史研究。

一、曲牌[新水令]的格律与平仄调值拟测

1.曲牌[新水令]的正体格律

“新水令”一名作为曲牌,唐宋时期已现萌芽。王国维《唐宋大曲考》认为:“唐有[水调歌],宋词有[水调歌头],……宋词有[新水令],殆就[新水调]中制令也。”④南宋末年陈元靓编的《岁时广记》卷十二,完整收录了无名氏咏乐昌公主破镜重圆事的《本事诗》,“寄声[新水令]”⑤,即以当时流行的[新水令]曲牌歌之。这首词作分上下两阕,以咏怀故事为主,由二字至七字句组成,句式参差,形式较为灵活,似尚未形成后世稳定的词格样态。

元曲中[新水令]曲牌应用较广,属双调,王国维认为是唐宋大曲遗声。⑥吴梅编订的《南北词简谱》,列举王实甫所作[新水令]“晚风寒峭透窗纱”,说明该曲牌结构,其唱词格律规整,句法结构典型,可作为该曲牌正体的代表。现将王实甫《西厢记》第三本《张君瑞害相思杂剧》第三折之双调[新水令]的曲辞及平仄列举如下:⑦

①晚风寒峭透窗纱,

仄平平仄去平平△

②控金钩、绣帘不挂。

仄平平 仄平平去△

③门阑凝暮霭,

×平平仄仄

④楼阁敛残霞。

×仄仄平平△

⑤恰对菱花,

仄仄平平△

⑥楼上晚妆罢。

平仄仄平去△

[新水令]正体全曲共六句,句法为:7+7(3+4)+5+5+4+5,一、二、四、五、六句押韵(韵脚以“△”标识)。被誉为“元曲四大家”之一的马致远,所作《青衫泪》中也使用了该曲牌,其双调[新水令]“正夕阳天阔暮江迷”,除第一、第六句首各增一衬字(“正”“写”)外,句法、字数、平仄等方面与王实甫《西厢记》同名曲牌基本一致。⑧吴梅还进一步指出,[新水令]的第三、四句本各三字(即“凝暮霭,敛残霞”),又多作为五字句;第五句可以叠用,句数多寡不拘,甚至有增至九句者。最末句格律宜用“仄仄仄平仄”,不能用平韵收。⑨

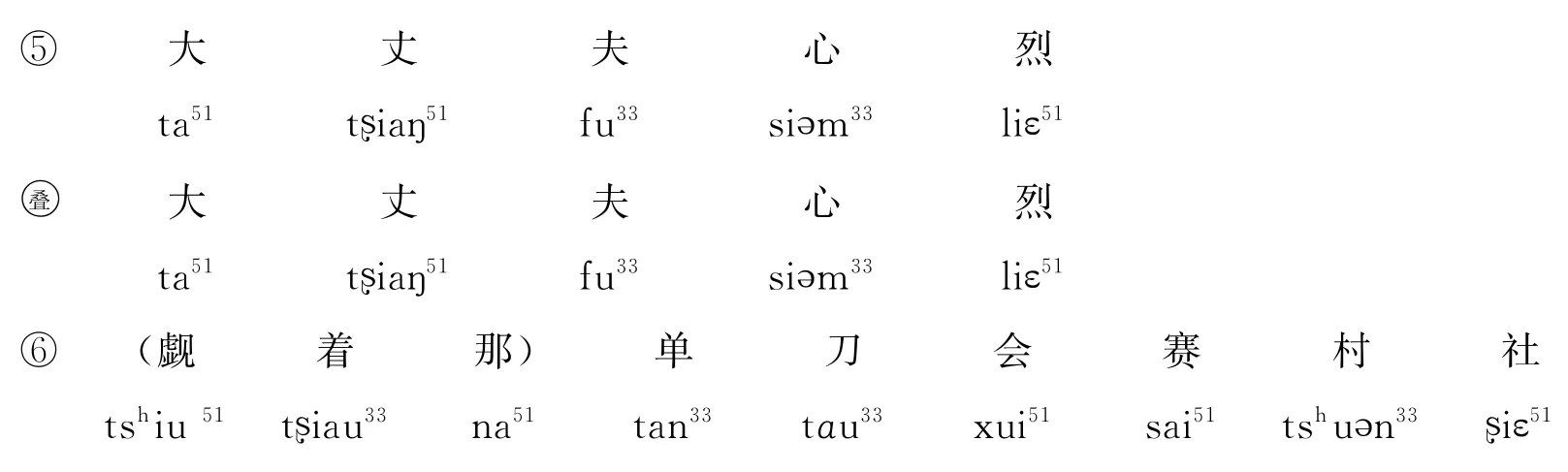

确定了元曲[新水令]的曲牌正体和格律,就可以此为标准,探讨同名曲牌其他词作的格律特点。本文研讨的主要对象——关汉卿《单刀会》[新水令]的唱词与乐谱,保存在成书于乾隆十一年(1746)的《新定九宫大成南北词宫谱》(以下简称《九宫大成》)卷六十五“双角只曲”中,谱式如下:⑩

图1 《新定九宫大成南北词宫谱》卷六十五所录关汉卿《单刀会》[新水令]

依据元代周德清《中原音韵》对北曲19韵部和四声的归类,可将关汉卿这首[新水令]的平仄归纳如下。其中,平仄行中与前文认定的[新水令]曲牌正体不同的字调,以楷体字加阴影标志(“一”“夫”“烈”三字平仄):

①大江东去浪千叠,

仄平平仄去平平△

②趁西风、(驾着那)小舟一叶。

③(才离了)九重龙凤阙,

仄平平仄仄△

④(早来探)千丈虎狼穴。

平仄仄平平△

⑤[大]丈夫心烈,

仄 仄平平仄△

⑥(觑着那)[单]刀会赛村社。

平 平仄仄平去△

上例《单刀会》之[新水令]分析中,圆括号内字为《九宫大成》曲谱中的小字。《九宫大成北词宫谱·凡例》曰:

曲之有衬字,犹语助也。藉以畅连文理,而不可当作正文。旧谱不能辨析,以致句法参差,体格凌乱。后人认作实字,承讹袭谬,伊于何底? 今细考句法,详定体格,将衬字逐一分出,字体略小,使填词者知所禀程焉。⑪

《九宫大成》唱词中的小字,实为增入[新水令]曲牌正体之“衬字”。第五、六两句首字上的方括号为笔者所加,表示与曲牌正体相比增出的部分。除此之外,关汉卿《单刀会》[新水令]第五句叠用,平仄关系为“仄平平仄”,与王实甫《西厢记》[新水令]第五句的“仄仄平平”不同;《单刀会》[新水令]六句的每句末字,均落于韵脚,押“车遮”韵。总体对比可知,这两首[新水令]的句法、平仄组合等格律特征基本相同。相较于该曲牌正体格律,《单刀会》[新水令]根据剧情需要又适当增加了一些衬字和叠句。

2.元杂剧及[新水令]曲牌的四声调值

汉语的每一个字,都由声、韵、调三要素组成。其中涉及“声”“韵”部分的理论,如“头、腹、尾”“五音(唇舌牙齿喉)”“尖团字”等,与歌唱艺术中的“咬字”技巧相关;汉语的“调”,即规定字音高低、上下的“字调”,则直接影响甚至制约着旋律走向。⑫“唱腔与字调的关系,也就是唱词字调之音高因素对于唱腔旋律之起伏运动的制约关系。”⑬可见,传统音乐中唱词的字调及其组合形态,是参与旋律风格塑造的重要因素之一。从某种意义上讲,传统诗词曲创作之所以遵从近乎严苛的平仄规定,很大程度上是为了使所填之词,与特定曲牌的旋律框架吻合。换言之,对于元杂剧曲牌音乐而言,唱词本身所蕴含的平仄起伏乃至调值组合,也会在一定程度上反映出时代语言乃至音乐的结构规律,是探究元代这一特定时期旋律风格的又一参照。有鉴于此,笔者下文将参考音韵学相关成果,列出《单刀会》双调[新水令]唱词的平仄调值,作为后文探讨该曲牌字调腔格特征的基础。

欲考究元杂剧曲牌的用韵与平仄规范,最为直接的参照,就是周德清编著的《中原音韵》。周德清(1277—1365)“工乐府,善音律”⑭,他广泛了解与北曲相关的方语、方音,分析北曲的音律和实际用韵情况,在总结前人作品用韵规律的基础上,于元泰定甲子(1324)年完成了《中原音韵》这部划时代的音韵学著作。在该书《自序》中,周德清借友人萧存存之语,道出了当时曲词创作中的诸种乱象:

每病今之乐府,有[不]⑮遵音调作者;有增衬字作者;有《阳春白雪集》[德胜令]“花影压重檐,沉烟袅绣帘,人去青鸾杳,春娇酒病恹。眉尖,常锁伤春怨。忺忺,忺的来不待忺。”“绣”唱为“羞”,与“怨”字同押者;有同集[殿前欢]“白雪窝”二段,俱八句,“白”字不能歌者;有板行逢双不对,衬字尤多,文律俱谬,而指时贤作者;有韵脚用平上去,不一一,云“也唱得”者;有句中用入声,不能歌者;有歌其字,音非其字者;令人无所守。⑯

周德清编写《中原音韵》的主要目的,即在匡正当时音乐创作和演唱中不讲究格律、用韵混乱的弊病。全书结构上可分为两大部分,一是以韵书形式,将常用的近六千个韵脚字归于19韵部,每韵部字依声调作进一步分类;第二部分是“正语作词起例”,包含乐府曲牌体例、定格和有关宫调、音律、曲词等的创作方法。其中,第一部分列出的常用字的韵部和字调,是周德清对包含杂剧艺术在内的元曲用韵实践的系统总结。钱玄同曾将古今字音之变分为六个时期,在论证第五期(14—19 世纪,元明清)特征时指出:“此期文学,以北曲为主,于是有以北音为主之韵书发生,如元周德清之《中原音韵》及《菉斐轩词林韵释》之类。彼时惟用古代死语所作之诗,尚沿唐宋之旧韵。至用当时活语所作之曲,即用《中原音韵》一派之新韵。”⑰可见,《中原音韵》是后人探知元杂剧曲牌用韵规律和声调组合的重要理论依据。

《中原音韵》在前代韵书基础上,依据元代北曲声、韵、调的实际情形,一方面归并“平水韵”的106韵部,另一方面又据当时北音声母“浊音清化”现象,重新拟定四声为阴平、阳平、上声、去声,将入声分入平、上、去三声之中,即所谓“平分二义,入派三声”。“浊音清化”和“入派三声”导致的四声调值变化,很大程度上制约着宋词至元曲平仄格律的变迁。对于极重腔词关系的传统剧曲音乐而言,平仄格律是宋、元曲牌音乐传承中旋律构成(尤其腔格润饰)的重要依据。从这种意义上讲,把握《中原音韵》四声相对确定的调值描写,或可从字调组合与腔词关系角度,对元杂剧旋律形态有更为深入的认知。

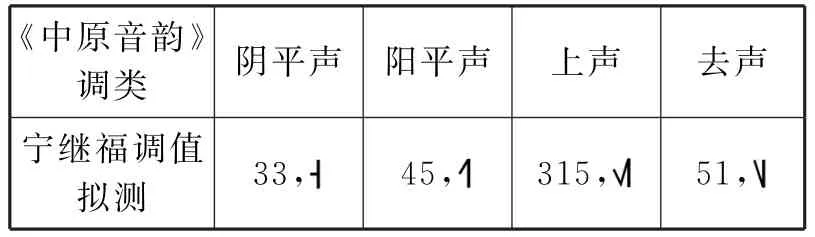

宁继福的《中原音韵表稿》采用“内部分析法”展开语音史研究,从《中原音韵》音系内部各音位的相互关系入手,构拟其声、韵、调系统——声母21 类、韵母46 类、声调4类,并提出《中原音韵》无入声(非四海之内都无入声),及其音系基础为元大都话的观点。鉴于汉语声调系统与旋律起伏密切相关,《中原音韵表稿》对《中原音韵》四声调值的构拟尤值得重视。该书认为:“(《中原音韵》的)平声阳‘扬其音’,阴乃‘抑之’。这是描摹平声阳的调值。虞集序文也有‘高声从阳,低声从阴’的话。《中原音韵》的平声阳可能是个高升调,与今天北京话阳平一致。平声阴很像半低平调。……上声字与去声字分别如此严格,它们的调值可能是相反的。上声是低降全升调,去声大概是全降调。”……⑱在此基础上,宁继福拟构《中原音韵》四声调值为:平声阴22、平声阳45、上声215、去声51。次年发表的《<中原音韵>的调值》一文中,他又进一步调整调值构拟方案,给出《中原音韵》四类声调的五度标调值如下(表1):⑲

表1 《中原音韵》四声调值拟测

上表中所列调值表明,以《中原音韵》为代表的元代曲韵,其声调起伏与今天普通话十分接近:去声完全相同,上声和阳平声略有差异但字调起伏趋势相同(普通话调值分别为214和35)。唯有阴平声差异较大,普通话中的阴平声处高位(55),而《中原音韵》的阴平声则处于中位(33)。

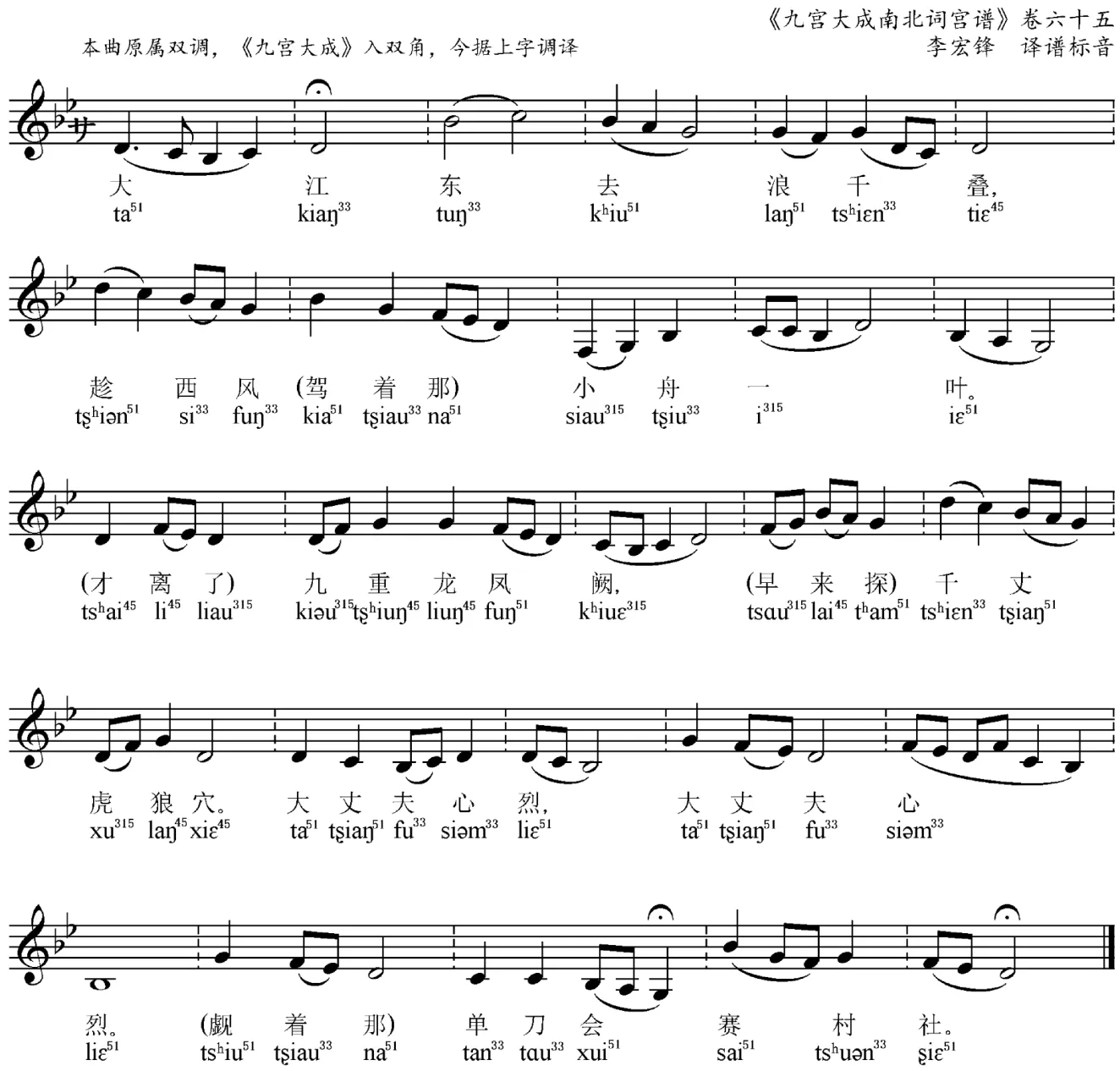

现以宁继福《中原音韵表稿》⑳和《<中原音韵>的调值》所拟构的字音和四声调值为据,同时参照《中国大百科全书·语言文字卷》“《中原音韵》音”条释文[21],将关汉卿《单刀会》双调[新水令]唱词正衬字的音标、字调记写如下,供进一步论证参照:

《单刀会》双调[新水令]之“烈”字,《中原音韵》各韵部未收,今以第十四“车遮”部“裂”小韵标音;“觑”字同“覰”,属第五“鱼模”部“覰”小韵。各句衬字一并标音,并加括号以仿宋体相区别。各字下方的注音与字调,呈现出唱词声、韵、调因素的自然组合与起伏。这种合于特定曲牌平仄关系的音韵联结,与[新水令]既有的旋律框架组合应用,共同担负着表达作品内容和情感的任务。曲牌唱腔中声、韵、调与旋律的结合方式,以及由此呈现出的腔词关系方面的共性特征,成为塑造剧曲时代元杂剧音乐本体形态特点的重要因素之一。关于此点,后文将进一步展开。

二、杨荫浏先生“南北曲字调配音表”的启示

1.“南北曲字调配音”及其史学应用

杨荫浏先生在专著《语言音乐学初探》中,较早对汉语的声、韵、调、句读与音乐的咬字、旋律、节奏等要素的关系作了系统论证;尤其对南北曲字调与旋律起伏的关系,更结合多年实践经验,给出了一份重要的“南北曲字调配音表”。[22]在这份表格中,杨先生详细比较南北曲字调与旋律的关系,从四声角度阐述了南北曲旋律差异形成之因,对于去声字腔格在区分南北曲音乐中的地位尤为重视。据表格所示,南北曲相同调类唱字旋律存在一定差异,如南曲平声音调较之北曲偏低(关于此点辨析,详后),上声音调南曲“低后上升”、北曲“高转低后再上升”,南曲入声、阳去字调为北曲所无等。南北曲旋律间的差异化存在,更多来自对去声字腔格的处理,这一点从表格对去声字之南北不同音型的处理可见一斑。

“南北曲字调配音表”总结的本字音调、前后字音调关系表明:北曲中的去声字腔格,往往呈现高起下行、甚高处连续下行,或接续前字音调从低处继续下行等形态,整体旋律线表现出自上而下的趋向;南曲阳去声字音调一般总体先上跳再下行,或上跳后不即下行而与后字共同完成下行,若遇繁腔则在高跳下行后会再回高下行若干次。这种去声字行腔方面的不同表现,甚至成为区分南北曲音调属性的重要标志。时至明代,元代北曲和新创制的南曲同被昆曲吸收,成为昆曲音乐两大重要来源。在这一过程中,北曲不仅保持了自身的腔词组合规律,甚至在上声字等腔格处理方面深刻影响着南曲创腔,最终使昆曲成为融南北曲精华的又一艺术高峰。

从历史纵向发展看,南北曲字调形态方面的差异,可为考辨元杂剧音乐形态提供必要理论支撑。杨荫浏先生正是基于这种认知,提出了“现存元代杂剧还保存着本来面目”的观点:

北曲中现存元代杂剧的字腔还保存着北方语言的特点。这正可以说明,在昆曲流行以后,元杂剧虽被吸收在昆曲体系之中,但它的音调却没有因此而受到南方语言的多大影响;很可能,它基本上还保存着原有的面目。……现在从北曲中现存元杂剧的腔调和北方语言的紧密关系中更可以看出这些元杂剧之未经磨调化。现在通过昆曲而保存下来的元代杂剧固然应视为元人的作品,即使元、明、清三代中南方人所作的北曲,也还大都是符合北方语言,是有北方音乐风格的作品。[23]

杨先生将昆曲行腔中北方语言特征的保存与否,作为判定元杂剧音乐的重要标准,认为不仅昆曲中保存的元杂剧作品为元人所创,甚至后世南方人创制的北曲也同样具有以元杂剧为代表的北方音乐风格。不仅如此,他还指出:“较早时期甲地的戏曲,在流行到了乙地之后,仍可能保留着一部分甲地的字调因素。在这种情形之下,从对音乐与字调关系的分析,也可以部分地推知一个剧种前后发展和其在不同地区间流传的情况。”[24]

黄翔鹏先生在开展宋元音乐曲调考证工作中,十分重视杨先生的语言音乐学成果,他指出:“宋元时代的东西在行腔上要质朴得多,不耍花腔,这也是与明代以后的昆曲在风格上的一个重要差异。”[25]我们可以通过区分昆曲中去声字腔格的处理模式,来鉴别南北曲音乐是否“昆化”。简言之,若传世北曲曲牌的字调搭配(尤其去声字)符合北方语音规范,则可判定为北曲字调制约下产生的音调,其历史形成较早,与元杂剧、元散曲遗存密切相关;若南北曲的字调搭配符合南方语言字调(尤其阳去声)规范,则应为经过“磨调化”的南戏音乐,不能直接作为元曲音乐看待。

综上所论,无论杨荫浏先生对昆曲所保存的元杂剧音乐的认定,还是黄翔鹏先生从音乐形态方面对去声字“是否昆化”标准的论证,都是基于杨荫浏“南北曲字调配音表”的理论拓展。从这种意义上讲,杨先生有关语言音乐学的探讨,不仅是对传统音乐音韵、句读与旋律、节奏及歌唱关系的总结,更为古乐形态考证与断代提供出更多依据,为语言音乐学向音乐史学延展提供了新的契机。

2.北曲的“平声字调”与“仄声词组腔格”

杨荫浏先生在分析南北曲字调配音规律时曾说:“昆曲字调配音的方法,基本上与北京语的字调要求相符合;……在北京语言中,上声的‘调性’是‘降升’。所以昆曲北曲上声字的配音,有时是‘起初略高,转低后再上升’,……阴平和阳平的‘调性’是‘高横’和‘高升’,就是说,都是比较高的。所以昆曲中的北曲,在去声字后接平声字时,其去声字的行腔,在高起下行后,有时其尾音又须回上,以利于衔接其后平声字腔所用的高音。”[26]从这段论述可以看出,杨先生在总结北曲字调与旋律关系时,所依据的北曲语音基础,是当代以北京语音为标准音的普通话四声,即:阴平(55,)、阳平(35)、上声(214,)、去声(51,),上述结论是据此四声调值而作出的判断。

周德清《中原音韵》是对元曲用韵和字调的系统总结,也是元代北方共同语语音系统的直接反映。《中原音韵》呈现的阴平、阳平、上、去四声调值,是元杂剧字调和旋律组合的依据,也是我们开展音乐历史形态考证的重要基点。据目前音韵学界研究,《中原音韵》的四声调值,基本与现今普通话接近,但仍有细微差异。其中明显区别之一,就是阴平声的调值。前文已提及宁继福的拟构方案,其中阴平声为(22,)或(33,)、阳平声为(45,),阴平声调值远低于其他三声的最高点。《中原音韵表稿》还指出:

平声阳“扬其音”,阴乃“抑之”。这是描摹平声阳的调值。虞集序文也有“高声从阳,低声从阴”的话。《中原音韵》的平声阳可能是个高升调,与今天北京话阳平一致。平声阴很像半低平调。[27]

又因周德清在《自序》《后序》及“作词十法”中有大量关于平分阴阳的论述,认定《中原音韵》之阴平声处于五度调值较低位,已基本成为音韵学界共识。例如,王力的《汉语史稿》认为《中原音韵》阴平声为“中平”、阳平声为“中升”,张玉来的《中原音韵时代汉语声调的调类与调值》判定阴平声为(33,)、阳平声为(35),等等[28]。

如以上述字调特征约定元杂剧旋律,则阴平字所配音高,应较之相邻字音处于旋律较低位置。这种情况在现存北曲音乐中不乏其例。例如,《单刀会》[新水令]中“趁西风”的“西风”二字、“大丈夫”的“夫”字、“驾着那”“觑着那”的“着”字等,调类为阴平声,所配音高均低于前面去声字的结束音(详后文谱例1),符合《中原音韵》四声中阴平调值偏低的特性。再如,昆曲《金锁记》“斩窦”折之[端正好]曲牌中的“动地惊天”,[滚绣球]中的“盗拓颜渊”和“顺水推船”词组字调组合中,前两字为仄声、后两字为平声(包括阴平和阳平),总体旋律呈现出“六—尺”的下行趋势,结尾处平声字的旋律骨干音在中低位下行,落于该乐汇最低音。对阴平声字调旋律音的处理,与其中低位的字调属性亦相吻合。[29]

另一方面,北曲中的阴平声旋律,很多时候又可处在相对高位。杨荫浏“南北曲字调配音表”描述阴平字单音腔旋律为“升高或降低一二度后,回复原位”、阳平字单音腔旋律为“低起,上行一二度”;描述北曲前后字调联结规律时又指出,“阴平+去声”与“阳平+去声”组合中,平声字音往往略高或大高,后面旋律线按仄声字调呈下行趋向。以此观察北曲曲牌字调配音组合,如[新水令]中的“东去”“千丈”“单刀会”以及“龙凤”“来探”等词组,首字为阴平或阳平声,其音均位于该乐汇最高点(详后文谱例1),引领着整个词组的旋律进行。昆曲《金锁记》“斩窦”折中,这种配音情况也较常见,如[端正好]中的“遭刑宪”“行方便”、[滚绣球]中的“朝暮显”“今古传”等,各词组首字均为阴平或阳平声处于乐汇高位之例。[30]

如何看待北曲中阴平与阳平声配音时高低不一的情况? 如何认知《中原音韵》阴平声较低调值与所配高位乐音之间的矛盾? 是否因平声字高低旋律音的多样变化,而导致其字调与配音间无规律可循?答案是否定的。通过对诸北曲曲谱的初步考察可以看到,在制约曲牌旋律框架进行的四声字调因素中,包括去声字和上声字在内的仄声字音调,在旋律构成中起到了骨干和主导作用。仄声字之间穿插使用的阴平和阳平声字,其字调往往会根据字词搭配情况,分别从属于或前或后的仄声字调;由此形成一个个语意相对独立的词组,该词组所配音调,即成为构成曲牌旋律的若干“乐汇”。北曲曲牌旋律线条,主要是由乐句中这些包含仄声字调的若干“乐汇”衔接而成的。我们可借用传统剧曲理论中的“腔格”概念,将包含仄声(尤其去声)字的、语意相对独立的词组称为“仄声词组”(去声词组),其对应的乐汇骨干音组合称为“仄声词组腔格”(去声词组腔格)。

所谓“腔格”,简言之即唱腔受一定字调调值制约而相应形成的音型。[31]南北曲实践中的腔格概念,特指依照曲词四声阴阳配置唱腔时所遵从的格律,即“依字行腔”的格律,也包括各种“润腔”类型。[32]传统意义上的腔格探讨,多注重于单字的“字调—旋律”搭配,兼及前后相邻字调的组合应用,取得了一定规律性认识,如武俊达将昆曲中南曲格律归纳为“阴平、阳平、上声、阴去、阳去”五种[33],俞为民《昆曲格律研究》逐一分析归纳昆曲平上去入四声特征与腔格形态[34],等等。另一方面,“腔格”内涵亦可由单字音拓展开去,成为对更大语言单位特定旋律型的指称。例如,王季烈《螾庐曲谈》所论:“凡某曲牌之某句某字,有某种一定之腔,是为某牌之主腔。”[35]这里提及曲牌中的句、字,可有各自一定之腔格(王氏称之为“主腔”)。吴梅《顾曲麈谈》曰:“每一曲牌,必有一定之腔格。而每曲所填词曲,仅平仄相同,而四声、清浊、阴阳,又万万不能一律。故制谱者审其词曲中每字之阴阳,而后酌定工尺,又必依本牌之腔格而斟酌之,此所以十曲十样,而卒无一同焉者也。”[36]这里又提到“曲牌腔格”概念。可见,对南北曲腔格的认知,不应拘于单字的字调配音形态,比单字更大的语意单元如词组、句、段等,都可拥有自己的“腔格”。[37]这也是本文将含有仄声字的表意词组所配旋律片段称为“仄声词组腔格”(包括“上声词组腔格”和“仄声词组腔格”),并由此分析《单刀会》双调[新水令]旋律构成与音乐形态特征的依据所在。

三、《单刀会》双调[新水令]的字调与腔格

1.[新水令]的译谱、韵部与字调配音

据《九宫大成南北词宫谱》卷六十五所录关汉卿《单刀会》双调[新水令]工尺谱,及前文对该曲牌唱词的元代语音构拟,可将[新水令]乐谱的旋律和唱词语音译解如下:

谱例1 《九宫大成南北词宫谱》卷六十五[新水令]译谱

上谱中所示音高,依《九宫大成》工尺谱译写,不作润腔等加花处理,以存北曲骨干谱原貌。节奏方面,一般说来北曲音乐较之南曲,形式比较自由,唱腔板数也多不固定,可随唱词语气作较多处理。谱例中特以虚小节线作为板眼示意,各乐句音符时值可随情绪略做伸缩,以更好表现关羽单刀赴会途中,面对滔滔江水的慷慨激昂之情。元杂剧《单刀会》第四折中的[新水令]宫调,据关汉卿原作应为“双调”。[38]《九宫大成》为与“十二月令分配宫调”理论相合,将其宫调改写为“双角”,但实无唐宋乐学内涵。今据《九宫大成》定调基础所遵工尺七调,以笛色“上字调”译之。又,此《单刀会》[新水令]曲牌唱腔,有杨荫浏、曹安和先生的演唱整理谱,有王正来、刘崇德等各据《九宫大成》的翻译谱,又有侯少奎等昆曲名家的演唱录音。诸家在音高、节奏及润腔等方面处理有别,可综合比较参考。[39]

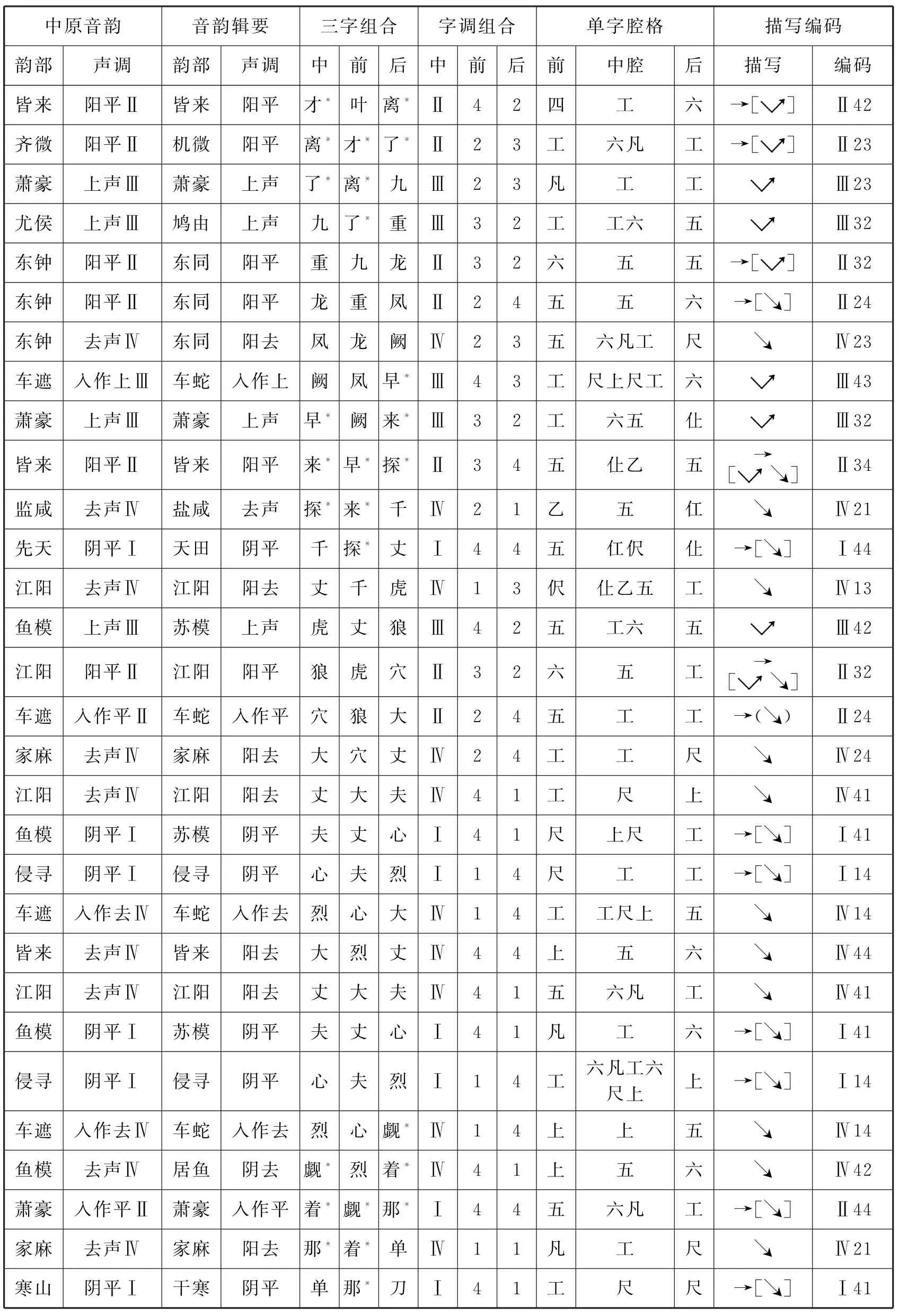

为清晰完整地呈现[新水令]的唱词归韵和字调配音形态,现据周德清《中原音韵》和王鵕《音韵辑要》[40],分别列出正、衬各字的韵部和调类;同时考虑前后字调对本字的影响,以中、前、后顺序列出相邻三字的“字调组合”和“单字腔格”,并对字调及其组合进行描写和编码,作为进一步分析该曲牌字调配音规律和元杂剧音乐特征的参考(表2):

表2 关汉卿《单刀会》双调[新水令]韵部与字调配音一览表

中原音韵 音韵辑要 三字组合 字调组合 单字腔格 描写编码韵部 声调 韵部 声调 中 前 后 中 前 后 前 中腔 后 描写 编码皆来 阳平Ⅱ 皆来 阳平 才* 叶 离* Ⅱ 4 2 四 工 六 →[images/BZ_67_1697_488_1747_523.png] Ⅱ42齐微 阳平Ⅱ 机微 阳平 离* 才* 了* Ⅱ 2 3 工 六凡 工 →[images/BZ_67_1697_562_1747_597.png] Ⅱ23萧豪 上声Ⅲ 萧豪 上声 了* 离* 九 Ⅲ 2 3 凡 工 工images/BZ_67_1679_636_1729_671.pngⅢ23尤侯 上声Ⅲ 鸠由 上声 九 了* 重 Ⅲ 3 2 工 工六 五images/BZ_67_1679_710_1729_745.pngⅢ32东钟 阳平Ⅱ 东同 阳平 重 九 龙 Ⅱ 3 2 六 五 五 →[images/BZ_67_1697_785_1747_820.png] Ⅱ32东钟 阳平Ⅱ 东同 阳平 龙 重 凤 Ⅱ 2 4 五 五 六 →[↘] Ⅱ24东钟 去声Ⅳ 东同 阳去 凤 龙 阙 Ⅳ 2 3 五 六凡工 尺 ↘ Ⅳ23车遮 入作上Ⅲ 车蛇 入作上 阙 凤 早* Ⅲ 4 3 工 尺上尺工 六images/BZ_67_1679_1008_1729_1043.pngⅢ43萧豪 上声Ⅲ 萧豪 上声 早* 阙 来* Ⅲ 3 2 工 六五 仩images/BZ_67_1679_1082_1729_1117.pngⅢ32皆来 阳平Ⅱ 皆来 阳平 来* 早* 探* Ⅱ 3 4 五 仩乙 五 →[images/BZ_67_1654_1185_1704_1220.png↘]Ⅱ34监咸 去声Ⅳ 盐咸 去声 探* 来* 千 Ⅳ 2 1 乙 五 仜 ↘ Ⅳ21先天 阴平Ⅰ 天田 阴平 千 探* 丈 Ⅰ 4 4 五 仜伬 仩 →[↘] Ⅰ44江阳 去声Ⅳ 江阳 阳去 丈 千 虎 Ⅳ 1 3 伬 仩乙五 工 ↘ Ⅳ13鱼模 上声Ⅲ 苏模 上声 虎 丈 狼 Ⅲ 4 2 五 工六 五images/BZ_67_1679_1473_1729_1508.pngⅢ42江阳 阳平Ⅱ 江阳 阳平 狼 虎 穴 Ⅱ 3 2 六 五 工 →[images/BZ_67_1654_1576_1704_1611.png↘]Ⅱ32车遮 入作平Ⅱ 车蛇 入作平 穴 狼 大 Ⅱ 2 4 五 工 工 →(↘) Ⅱ24家麻 去声Ⅳ 家麻 阳去 大 穴 丈 Ⅳ 2 4 工 工 尺 ↘ Ⅳ24江阳 去声Ⅳ 江阳 阳去 丈 大 夫 Ⅳ 4 1 工 尺 上 ↘ Ⅳ41鱼模 阴平Ⅰ 苏模 阴平 夫 丈 心 Ⅰ 4 1 尺 上尺 工 →[↘] Ⅰ41侵寻 阴平Ⅰ 侵寻 阴平 心 夫 烈 Ⅰ 1 4 尺 工 工 →[↘] Ⅰ14车遮 入作去Ⅳ 车蛇 入作去 烈 心 大 Ⅳ 1 4 工 工尺上 五 ↘ Ⅳ14皆来 去声Ⅳ 皆来 阳去 大 烈 丈 Ⅳ 4 4 上 五 六 ↘ Ⅳ44江阳 去声Ⅳ 江阳 阳去 丈 大 夫 Ⅳ 4 1 五 六凡 工 ↘ Ⅳ41鱼模 阴平Ⅰ 苏模 阴平 夫 丈 心 Ⅰ 4 1 凡 工 六 →[↘] Ⅰ41侵寻 阴平Ⅰ 侵寻 阴平 心 夫 烈 Ⅰ 1 4 工 六凡工六尺上 上 →[↘] Ⅰ14车遮 入作去Ⅳ 车蛇 入作去 烈 心 觑* Ⅳ 1 4 上 上 五 ↘ Ⅳ14鱼模 去声Ⅳ 居鱼 阴去 觑* 烈 着* Ⅳ 4 1 上 五 六 ↘ Ⅳ42萧豪 入作平Ⅱ 萧豪 入作平 着* 觑* 那* Ⅰ 4 4 五 六凡 工 →[↘] Ⅱ44家麻 去声Ⅳ 家麻 阳去 那* 着* 单 Ⅳ 1 1 凡 工 尺 ↘ Ⅳ21寒山 阴平Ⅰ 干寒 阴平 单 那* 刀 Ⅰ 4 1 工 尺 尺 →[↘] Ⅰ41

中原音韵 音韵辑要 三字组合 字调组合 单字腔格 描写编码韵部 声调 韵部 声调 中 前 后 中 前 后 前 中腔 后 描写 编码萧豪 阴平Ⅰ 萧豪 阴平 刀 单 会 Ⅰ 1 4 尺 尺 上 →[↘] Ⅰ14齐微 去声Ⅳ 归回 阳去 会 刀 赛 Ⅳ 1 4 尺 上一四 仩 ↘ Ⅳ14皆来 去声Ⅳ 皆来 阴去 赛 会 村 Ⅳ 4 1 四 仩五六 五 ↘ Ⅳ41真文 阴平Ⅰ 真文 阴平 村 赛 社 Ⅰ 4 4 六 五 六 →[↘] Ⅰ44车遮 去声Ⅳ 车蛇 阳去 社 村Ⅳ 1 0 五 六凡工 ↘ Ⅳ10

上表中加“*”唱词,为《九宫大成》所标衬字。其中“烈”字《中原音韵》无,拟归第14部“车遮”小韵“裂”,入声作去声。本曲牌用字分属《中原音韵》的16个韵部,第3部支思、第9部桓欢、第15部庚青未用。此外,由于《音韵辑要》的韵目编排承袭《洪武正韵》,致使其与《中原音韵》19 韵部并不完全一致。[新水令]曲牌各字的声调归属,在两韵书中整体一致。所不同者,《音韵辑要》将去声分作阴、阳,而《中原音韵》则笼统标为去声,但并不影响单字的字调归类和配音规范。

此外,表2中还给出了相邻三字的字调组合和配音情况:中间字的字调以罗马数字标识,前后两字的字调用阿拉伯数字标记,字调组合编码顺序为“中间字—首字—尾字”。单字腔格旋律趋向,平声标为“→”、上声标为“”、去声标为“↘”。方括号中的箭头,表示平声字调(阴平或阳平)被相邻仄声字调(上声或去声)“同化”后的趋向。例如,“趁西风”中的“西”“风”二字为阴平声,旋律趋向本为“→”,但受前面去声字“趁”的影响,阴平声单字音高已融入该词组下行乐汇“仜伬仩乙五”之中,变为局部“去声词组腔格”的一部分,故将“西”“风”二字的音高形态描写为“→[↘]”,以示平声单字旋律受仄声字调影响后发生的变化。

2.[新水令]的字调组合形态及“仄声词组腔格”

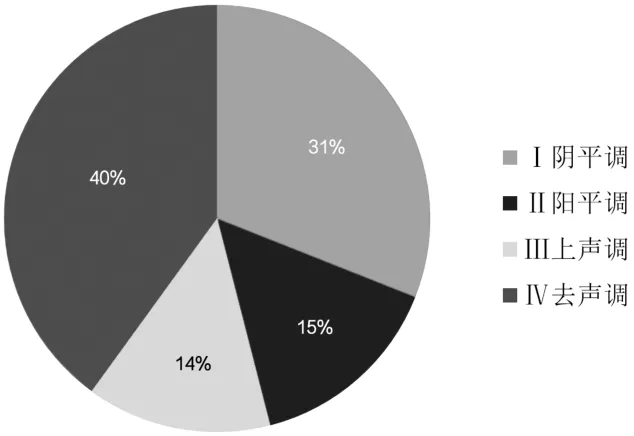

《单刀会》双调[新水令]正衬字共计52个,分属阴、阳、上、去四声。其中,Ⅰ类阴平字调16个,占比16/52=31%;Ⅱ类阳平调8 个,占比8/52=15%;Ⅲ类上声调7个,占比7/52=14%;Ⅳ类去声调21个,占比21/52=40%。四声比例关系,可图示如下(图2):

图2 关汉卿《单刀会》双调[新水令]各字调比例

据以上统计可知,此[新水令]曲牌字调构成中,去声所占比重最大,将近总数的一半;阴平调次之,约占三分之一弱;阳平调与上声调两者共占比29%,约总量的三分之一弱。若以平、仄区分,则该曲牌中仄声单字,已占到总体的71%,呈现出仄声字为主体的分布特征。由于北曲中单字声调与音高趋向基本相符,可以看出占主体地位的上声、去声字调,是决定[新水令]曲牌旋律构成的重要因素。明代魏良辅《曲律》曰:“北曲以遒劲为主,南曲以宛转为主,各有不同。”[41]王骥德《曲律·杂论》也说:“北之沉雄,南之柔婉,可画地而知也。”[42]相对平声字旋律的平稳运动而言,上声“先降后升”和去声“自高而下”的跌宕起伏,无疑更适于表达北曲遒劲、沉雄的豪迈之情。从这种意义上讲,北曲的旋律形态特征,很大程度上是由仄声字调比例及其与平声字的组合应用决定的。

从本字与前后邻字的联结看,相邻三字的字调组合形态,也一定程度上反映出字调与旋律的关联与影响。理论上,“中、前、后”三字字调联结,共可得64中组合形态。统计表2给出的调类编码可知,[新水令]曲牌的三字声调组合共计30 种。其中,阴平声相邻三字腔格5种(Ⅰ14、Ⅰ33、Ⅰ41、Ⅰ42、Ⅰ44),阳平声相邻三字腔格7种(Ⅱ14、Ⅱ23、Ⅱ24、Ⅱ32、Ⅱ34、Ⅱ42、Ⅱ44),上声相邻三字腔格6种(Ⅲ14、Ⅲ23、Ⅲ32、Ⅲ41、Ⅲ42、Ⅲ43),去声相邻三字腔格12种(Ⅳ01、Ⅳ10、Ⅳ12、Ⅳ13、Ⅳ14、Ⅳ21、Ⅳ23、Ⅳ24、Ⅳ32、Ⅳ41、Ⅳ42、Ⅳ44)。

阴平字居中的三字组合中,前后字调以阴平、去声居多,较少与阳平、上声字组合,多数阴平字音高被归并于相邻的上声或去声唱腔之中,这种情况在阳平声居中的三字组合中同样常见。上声字的前后相邻字调阴、阳、上、去四声均有,其音高或单独或与前后字形成先抑后扬形态,与上声字调值趋向相符。去声字居中的三字组旋律均以下行为主体,或级进或包含级进与跳进,音程幅度多在四度或四度以上。其组合形态以Ⅳ14、Ⅳ41 型居多,即去声多与阴平、去声结合,与阳平字调结合次之,较少与上声字组合。三字组字调配音联结中,仄声字数量及其在组合中前后、高低的位置安排,成为塑造北曲曲牌旋律风格的重要因素。

从“仄声词组腔格”角度看,《单刀会》[新水令]的各句唱词结构,还可依据语意和句读,划分出更小单位的词组单元,今以“/”标识如下:

①大江/东去/浪千叠,

②趁西风/驾着那/小舟/一┆叶。

③才离了┆九重/龙凤┆阙,

④早来探/千丈/虎狼穴。

⑤大丈夫/心烈,

叠大丈夫/心烈,

⑥觑着那/单刀会/赛村社。

这些词组中都包含至少一个仄声字,每一词组都有其对应腔格。从表2 对单字字调形态及其归属的描写可知,与仄声字相邻的平声字调(含阴平、阳平及入声归并的平声),所配乐音大多服从于词组中仄声字的最终运动趋向,依附相邻仄声共同构成更大规模的去声、上声乐汇。也就是说,相较去声、上声字调而言,平声字调旋律具有较大的非独立性,单独成为旋律结构单元的情况较少,各句词组中的平声字调通常表现出被仄声字调“同化”的现象,进而形成前文所论以“仄声词组腔格”(尤其“去声词组腔格”)为主导的旋律样态。通观杨荫浏先生“南北曲字调配音表”总结的平声字调形态,其开始“三音腔”或主要在一、二度范围内运动,或随前、后仄声字调音势起伏,同样可证平声字调腔格的非独立性特征。这是从历史语言与旋律关系视角得到的[新水令]曲牌形态结构规律之一。当然,任何概念的界定与判断都允许存在例外。本例中,开头“大江”二字并非单纯下行,平声字“江”字又回到字调相对高位,表现出与去声字“大”相并列的情形。

含有两个连续仄声字的词组腔格,如“了九”为连续两个上声字组合,“一叶”“凤阙”为上声、去声字相搭配,今以“┆”符号区分。此时,同类型的两个仄声字调旋律往往合二为一,如“才离了九重”所对应乐汇,实为一个大的上声腔格进行;而两个不同类别的仄声字调,则通常各自保持与字调一致的腔格,不出现腔格归并、同化现象。此外,“早来探”中的平声“来”字,因处在上升、去声两字中间,其音高便具有同时归属前后仄声字的性质,既归并于前字上声腔格的上行,又同属于后字去声腔格的下行。“虎狼穴”中的“穴”本为古全浊声母入声字,《中原音韵》时代已转化为阳平声,[43]但此处“穴”字音高却与前字“狼”形成“五工”下行腔格,与阳平字调不符。推测可能是关汉卿创作中有意无意受某种方音影响,而将“穴”字读为去声之故。这从今日一些方言中“穴”字仍读去声的情况可得印证。如此,“虎狼穴”的字调组合与腔格构成,便于该句开头“早来探”的腔格形态前后呼应,取得了很好的艺术效果。

3.北曲(元杂剧)旋律形态管窥

从音乐历史变迁看,元杂剧的曲牌、曲调与风格,大部分被明清时期的北曲创造性继承。尽管其中难免杂入适应新时代审美的新因素,但从传统戏曲传承群体、传承方式等的相对稳定性可知,元杂剧的曲牌体音乐体制在北曲中得到了较多保留。杨荫浏先生就是以此为基础,综合分析留存于世的北曲音乐,进而总结出元杂剧相对南曲的旋律特点:高下越级跳跃较多、上下升降自由奔放,多豪迈雄健之气。[44]这一论断,为我们整体认知元杂剧旋律形态提供了基本依据。

另一方面,从语言音乐学角度看,元杂剧的音乐形态与以《中原音韵》为代表的音韵系统密切相关,旋律与字调互为表里、相互制约、相得益彰,字调成为影响元杂剧旋律形态的直接要素。尤其前文分析[新水令]字调配音情况得到的“仄声词组腔格”(尤其“去声词组腔格”),无疑是探索早期北曲乃至元杂剧旋律的重要切入点。以曲牌原型框架为音调生成基础,以特定宫调音列为音高组织规范,以仄声词组腔格为基本衍展手段,以腔词音韵谐协为总体创作追求,是元杂剧旋律结构方面遵从的基本技术规范,也是其音乐形态风格形成的重要保障。

有关元杂剧曲牌的原型构成和宫调特征,笔者在先前文论中已有初步论及[45],这里仅就音韵与音乐关系视角下的旋律衍展问题略作申述。前文提出的“仄声词组腔格”概念,是据[新水令]曲牌分析而得到的初步经验总结。那么,从元杂剧至明清北曲音乐构成看,将包含上声、去声的仄声腔格予以特殊强调,对旋律构成而言是否具有普遍意义? 提出平声音高的非独立性以及去声乐汇的旋律表现功能,又是否具有一定理论支撑呢?

于会泳在《腔词关系研究》中,曾把腔格形态总体划分为上趋腔格(包括上升腔格、降升腔格)、下趋腔格(包括下降腔格、升降腔格)和平直腔格三大类。[46]这三大类腔格区分,与音乐作品中旋律的行进状态是一致的。前文总结的北曲仄声词组腔格,大多依据《中原音韵》上、去声字调(调值拟音315[]和51[])调整乐音起伏,实际涵盖了两种不同类型的腔格运动形态,即上趋腔格的“降升腔格”(有时与前面下行旋律接续,表现为单纯上行形态)和下趋腔格的“下降腔格”。升、降两种腔格音高联结在约定音列框架内的自由模进,加之二者的灵活组合运用,完全可满足元杂剧旋律在素材类型和结构平衡方面的基本需求。元杂剧各曲牌音乐生成过程中,创腔者可根据唱词平仄和情感表现,灵活处理上声、去声词组腔格的比例关系,以更好适应特定内容和情感的表达需要。从这种意义上讲,将包含上声、去声的仄声腔格予以特殊强调,对元杂剧旋律构成而言是具有一定普遍意义的。

另一方面,对于去声字调及其唱腔在元杂剧及早期北曲音乐表现中的重要地位,历史上戏曲理论家早有较充分认知。这里所谓“早期北曲”,特指入明以来尚未被充分“昆化”的元杂剧遗音。清初学者徐大椿《乐府传声·源流》曰:“至明之中叶,昆腔盛行,至今守之不失。其偶唱北曲一二调,亦改为昆腔之北曲,非当时之北曲矣。”[47]可见,明中叶昆腔盛行后,元杂剧唱腔便渐有受水磨调影响之势。正因如此,摒除北曲音乐中的“昆化”因素,便成为人们追寻包括元杂剧在内的“当时之北曲”的重要途径。

在区分南北曲唱腔风格的诸多要素中,“去声”形态及唱法被认为是重要标志;导致北曲风格变异的诸要素中,“唱去声尽若平声”被徐大椿视为北曲之最失传者。为此,《乐府传声》专辟“去声唱法”一节,阐述历史上北曲去声字的唱法特点,其文曰:

况北曲之所以别于南曲者,全在去声。南之唱去,以揭高为主,北之唱去,不必尽高,惟还其字面十分透足而已。笛中出一凡字合曲者,惟去声为多。……况去声最有力,北音尚劲,去声真确,则曲声亦劲而有力,此最大关系也。[48]

以上徐大椿有关北曲去声字重要性的论述,可从音韵与音乐关系角度进一步阐明:元杂剧及早期北曲中具有独立表意功能的“去声腔格”,是其旋律构成的重要因素之一。《乐府传声·平声唱法》进一步指出:

故唱平声,其尤重在出声之际,得舒缓周正和静之法,自与上去迥别,乃为平声之正音,则听者不论高低轻重,一聆而知其为平声之字矣。[49]

徐大椿认为,北曲中的平声与其余三声之别,重在唱法之“出声之际”,基本与字调高低轻重无涉,即旋律位置无论高低均可与平声字调相配。这一概括,实际提出了北曲音乐表现中平声音高的非独立性问题。平声并非一种具有独立旋律表现意义的字调,将音区高低不一的平声字调归并于相邻仄声腔格之中,所形成的“仄声词组腔格”是更具旋律结构意义的乐汇。单字语调对旋律的结构力相对较弱,以词组为单位把各字调做更合于剧曲创腔和表演实践的归并,是分析北曲字调与旋律关系的核心点,这在前文对[新水令]等曲牌的分析中已有体现。

不仅如此,徐大椿还从反面论证了去声腔格在北曲形态构成中的重要地位。《乐府传声·去声唱法》曰:

今之所以唱去声似平声者,何也? 自南曲盛行,曲尚柔靡,声口已惯,不能转劲,又去声唱法,颇须用力,不若平声之可以随口念过,一则循习使然,一则偷气就易,又久无审音者为之整顿,遂使去声尽亡,北音绝响,最可慨也![50]

例如,在[新水令]曲牌中“去声词组腔格”明显较“上声词组腔格”为多,形成以去声为主导的旋律形态构成。这一特征固然是《单刀会》慷慨豪迈的基本内容表现使然,但也与元杂剧强调去声词组腔格音乐意义的特征密切相关。上述清初戏曲理论家徐大椿的相关论说,可视为判定“北曲平声音高非独立性”及“去声词组乐汇独立表现意义”的理论支撑。

结语:中国音乐史学的音韵学维度

本文以关汉卿《单刀会》双调[新水令]为例,从曲牌正体格律、四声调值、字调配音、仄声腔格等角度,重点剖析了该曲牌字调配音规律及仄声腔格在北曲旋律结构中的意义,获得了有关元杂剧腔词结构规范及其旋律形态构成的初步认知。从方法论角度讲,本文的写作意在引发对杨荫浏先生开创的“语言音乐学”的充分重视,尤其与中国音乐史学的密切关系,接续杨先生的近古音乐史研究和黄翔鹏先生开创的曲调考证工作,从中抽绎出若干行之有效的史学考证方法,把音乐形态史、风格史研究不断向前推进。

对特定时代曲牌字调及与旋律形态关系的研讨,是立足历史语音探索与其相配的特定音乐体裁风格的重要途径。魏良辅说:“五音以四声为主,但四声不得其宜,则五音废矣。平上去入,逐一考究,务得中正,如或苟且舛误,声调自乖,虽具绕梁,终不足取。”[51]明代南曲谱《九宫谱定》也说:“腔不知所自来。从板而生,从字而变。”武俊达认为,这“正说明唱腔曲调和曲调的字音与节奏的生发关系:只有有选择地求得曲调的‘高低上下平’的进行与字调调值方向的基本一致,才能达到‘字正’与‘腔圆’的谐和一致。”[52]这些论述都表明,包括元杂剧在内的南北曲音乐,与特定时代和地域的音韵间存在密切关联。取语言音乐学视角关照音乐史学问题,尤其在词曲音乐形态和咬字发声方面,对于还原某些历史音乐要素而言,具有十分重要的意义。

另一方面,我们也应看到,字调影响曲牌旋律形态构成的局限性。于会泳在《腔词关系研究》中指出:腔格对于字调的适应只能是音乐化的大体适应。具体表现为,一定腔格的具体乐汇是极其多样化的,几种不同但相近似的调值可以通用一种腔格,一种调值也可以兼用多种腔格,一定字调的腔格不拘坐落音区,但在紧相邻接的字调之间,腔格上往往存在相对的高低比例。[53]以考订某曲牌旋律的历史形态而言,因为腔词关系中存在诸多不确定因素,所以字调只是决定局部旋律走向的因素之一。如何使多样化的腔词对应关系唯一确定,进而考证特定时期的音乐风格? 这就需要增加更多限定条件并对其综合考量,才能得到各音乐历史要素的交集,获得更为接近历史真实的结论。

以元杂剧音乐形态考证为例,从被研究客体的自身特征看,元杂剧音乐自成体系,拥有严格规范,完全可作为历史考证对象。徐大椿《乐府传声·元曲家门》曰:

元曲为曲之一变。……至元曲则分宫别调,独成一家,清浊阴阳,以别其声,长短徐疾,以定其节,洪细幽显,以分其调。其体例如出一手,其音节如出一口,虽文字之高下各殊,而音调无有不合者,歌法至此而大备,亦至此而尽显。[54]

元杂剧在体例、音节方面拥有高度统一的艺术特征。这些特征的生成,既与元杂剧音韵和音乐在清浊阴阳、长短徐疾、洪细幽显等方面的高度一致不可分割,同时又受到前文所述曲牌原型框架、特定宫调音列以及律制结构、节奏组合等音乐本体方面的技术规范。对于元杂剧曲调考证而言,只有综合考量这些音乐要素的历史特征,探寻符合各项指标的最佳组合点,音乐形态考证才能不断趋向历史真实。

从语言音乐学角度看,杨荫浏先生曾据北曲保存的元杂剧腔调与北方语言的关系,认为不仅昆曲中保存的元杂剧音乐是元人作品,元明清三代南方人所作的北曲,也都是具有北方音乐风格的作品。[55]黄翔鹏先生指出:“宋词、元曲的音乐是否在经过昆曲阶段后都已‘昆化’而一点也没有保留下来,这值得研究。……我们现在可以抓捞得着的一个东西,就是杨荫浏先生讲的‘语言音乐学’。”[56]这些论证,从理论高度肯定了“语言音乐学”的史学方法论价值,也为我们考证元杂剧音乐提供了有力抓手。

然而,如考虑时代艺术风格流变背景下的南北曲相互影响,则后世北曲中的元杂剧作品可否一概视为元代音乐,仍需据历史语音特征作细致考订。例如,杨荫浏、曹安和先生记谱的昆曲《金锁记·斩窦》折,其中[端正好][滚绣球][叨叨令]曲牌中的去声字(包括去声词组)处理,几乎无一例外地采用了南曲的阳去或阴去腔格;昆曲《单刀会·刀会》折中的[新水令]曲牌,去声字也多为南曲去声腔格形态。这一点,通过对比杨先生对《牡丹亭·游园》[皂罗袍]的字调分析,可以明显看出。[57]现存两折元杂剧作品中去声字旋律的“︿”进行,均受到南曲去声腔格的“磨调化”[58]影响,明显与《中原音韵》去声字调值(51,)不符,不宜直接将现今昆曲唱段视为元杂剧音乐原貌。

相比之下,本文分析的《九宫大成》之《单刀会》[新水令]乐谱,在仄声字及仄声词组腔格形态方面,表现出与《中原音韵》上、去声字调高度一致的特点,其曲牌的旋律形态应更接近元杂剧唱腔原貌。当然,昆曲《单刀会》[新水令]折旋律,整体框架与《九宫大成》基本一致,只是个别字腔处理更为丰富。昆曲保存着古老的元杂剧音乐信息,是毋庸置疑的。如果我们充分考虑到《中原音韵》的调类与调值,以此为准辨唱词音韵、分析其与旋律形态的关联,同时适当摒除昆曲或《九宫大成》元杂剧作品中的“磨调化”成分,比如仄声字调乐汇的南曲化处理等,便可在理论上还原元杂剧音乐的基本样态,进而从《九宫大成》这部“康乾之乐”中考订出更多“真元之声”。从音乐史学视角看,本文分析的《九宫大成》之《单刀会》双调[新水令]曲牌,其“仄声词组腔格”与“旋律乐汇组合”特征,在元曲音乐形态考证中便具有了“断代标准器”的意义。

强调中国音乐史学的音韵学维度,对近古音乐历史分期问题也有一定启发。笔者在先前相关文论中曾提出:文史学界所谓的唐宋转型或断层,或更多就大文化层面而言;具体到音乐本体形态,唐宋间风格差异并非巨大(如同属俗乐二十八调系统),反而唐宋与明清间的音乐形态有天渊之别——宋明断层甚于唐宋。而连接唐宋与明清的元代音乐,则是考证近古中国音乐历史转型(断层)的重要关节点。[59]

这一音乐历史分期判断,同样可获得来自音韵学成果的支撑。例如,钱玄同在其《国音沿革六讲》中,曾把古今字音演变划分为六个时期,即:周秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐宋、元明清、现代。这六个时期又可概括为四大阶段,即:第一、二期合并(两汉附于周秦,以形声字“声母”为据),第三、四期合并(魏晋南北朝冠于隋唐宋,以韵书为据),第五期(元明清,以新韵书为据),第六期(现代,以音标为据)。[60]以唐宋与明清之间的音乐变迁为例,二者在音乐形态结构上的转型,显然与这种语音历史分期是高度一致的。鉴于汉语语音的声调特性及其与旋律形态的密切关联,汉语语音史相关研究成果同样可作为音乐历史分期的重要参照。

历史上的元杂剧艺术,上承唐宋下启明清。唐宋曲牌在元杂剧体式规范中获得新的诠释,其创造性继承的一批古老曲牌,包括被元杂剧吸收的新曲牌,成为元曲以至明清南北曲音乐的重要组成部分,也是明清以来众多传统器乐曲牌可以追溯的源头。有元一代《中原音韵》影响下的杂剧音乐创造,已有机融入当世及后世戏曲、器乐等多种音乐体裁,成为塑造中国传统音乐性格的基本源泉之一。从这种意义上讲,以音韵学维度关照元杂剧曲牌的形态结构,不仅是考证元代音乐的必然之需,也是中国音乐历史分期与风格史建构的重要途径。本文希望以《单刀会》[新水令]曲牌个案研究为契机,能引发学界对“语言音乐学”历史属性的进一步关注,[61]并由此扩大至以《九宫大成》为代表的更多南北曲音乐分析,从新材料和新方法视角不断丰富中国古代音乐史研究。

注释:

①孙玄龄:《实践与音乐研究——谈杨荫浏先生在<中国古代音乐史稿>中对昆曲的使用》,载《中国音乐学》,2019年第4期。

②参见杨荫浏、曹安和合编:《关汉卿戏剧乐谱》,音乐出版社,1959。

③黄翔鹏:《怎样确认<九宫大成>元散曲中仍存真元之声》,载中国艺术研究院音乐研究所编:《黄翔鹏文存》,山东文艺出版社,2007,第1035页。

④王国维:《王国维遗书》(第15册),上海古籍书店据商务印书馆1940年版影印,1983,第11、13页。

⑤原词见南宋陈元靓:《岁时广记》卷十二,“丛书集成初编”据“十万卷楼本”排印,中华书局,1985,第123-124页。

⑥王国维:《唐宋大曲考》(第15册),上海古籍书店据商务印书馆1940年版影印,1983,第11、14页。

⑦参见吴梅:《南北词简谱》卷三,中国戏剧出版社影印吴梅手稿本,2015,第127页。

⑧马致远《青衫泪》之双调[新水令]格律分析,参阅齐森华等主编:《中国曲学大辞典》,浙江教育出版社,1997,第757页。

⑨同⑦,第127-128页。按,元周德清《中原音韵》论“作词十法·末句”部分,规定[新水令]的末句格律为“仄仄仄平平”,似误,今从吴梅说。任半塘《作词十法疏证》亦订正[新水令]末句格律为“仄仄仄平去”,并指出此句或“间有以平起者,但绝少以平结者”。参见《散曲丛刊·作词十法疏证》,载王小盾、陈文和主编:《任中敏文集》(叁),凤凰出版社,2015,第996页。

⑩本文所据关汉卿《单刀会》[新水令]唱词及工尺谱,参见《新定九宫大成南北词宫谱》卷六十五“双角只曲”,清乾隆十一年(1746年)内府朱墨套印本,第4页。按,《续修四库全书》所收《新定九宫大成南北词宫谱》,系据民国十二年古书流通处影印的清乾隆十一年刻本影印。该曲牌“觑着那”之“那”字所配曲谱似为“尺工”,经与乾隆本比照,知《续修四库》本“尺”为衍文;又《续修四库》本中“单”字所配“尺工”亦不确,“工”为衍文,今据乾隆内府本改。又有王秋桂先生主编《善本戏曲丛刊》之《九宫大成南北词宫谱》影印本,版权页显示“据(清)乾隆内府本影印”,但其中《单刀会》[新水令]“那”“单”之谱亦衍,情况与《续修四库》本同,待考。参见台湾学生书局,1987年,第5358页。本文所据乾隆十一年内府朱墨套印本《九宫大成》曲谱,为浙江音乐学院图书馆馆长孟凡玉教授提供,特此致谢。

⑪[清]周祥钰等:《新定九宫大成北词宫谱·凡例》,清乾隆十一年(1746年)内府朱墨套印本。

⑫相关论述,参见杨荫浏:《语言音乐学初探》,人民音乐出版社,1983,收入中国艺术研究院音乐研究所编《杨荫浏全集》(第四卷),江苏文艺出版社,2009,第408、419-420页。

⑬于会泳:《腔词关系研究》,中央音乐学院出版社,2008,第15-16页。

⑭[元]虞集:《中原音韵·序》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》(一),中国戏剧出版社,1959,第173页。

⑮据上下文意,此处似脱“不”字。今据邹晓丽:《传统音韵学实用教程》附录之“《中原音韵》自序”改,上海辞书出版社,2002,第204页。

⑯[元]周德清:《中原音韵·自序》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》(一),第175页。引文个别处,标点略有改动。

⑰钱玄同:《文字学音篇》,载《钱玄同文集》(第五卷),中国人民大学出版社,1999,第8页。

⑱宁继福:《中原音韵表稿》,吉林文史出版社,1985,第172页。

⑲忌浮:《<中原音韵>的调值》,载《语言研究》,1986年第1期。

⑳同⑱,第246-334页。

[21]杨耐思:“《中原音韵》音”条释文,载中国大百科全书总编辑委员会、《语言文字》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书》(语言文字卷),中国大百科全书出版社,1988,第534-535页。

[22]“南北曲字调配音表”及以下总结论证,参见杨荫浏《语言音乐学初探》,第433-435页。

[23]杨荫浏:《语言音乐学初探》,第445页。

[24]杨荫浏:《语言音乐学初探》,第445页。

[25]黄翔鹏:《怎样确认<九宫大成>元散曲中仍存真元之声》,载中国艺术研究院音乐研究所编:《黄翔鹏文存》,山东文艺出版社,2007,第1035页。另,黄翔鹏先生这里所讲的“昆曲”,是作为南北曲代称的广义概念,该文指出:“用这个大的概念来讲,也只能说后世的昆曲班社中保存了宋元时期的一些老东西,而不能笼统地说那些东西都是水磨调。”

[26]杨荫浏:《语言音乐学初探》,第435页。

[27]同⑱,第172页。

[28]参见张玉来《中原音韵时代汉语声调的调类与调值》,载《古汉语研究》,2010年第2期。

[29]曲谱参见杨荫浏、曹安和合编:《关汉卿戏剧乐谱》(昆曲北曲清唱谱),音乐出版社,1959。收入中国艺术研究院音乐研究所编:《杨荫浏全集》(第10卷),江苏文艺出版社,2009,第433-434页。

[30]同[29]。

[31]参见于会泳《腔词关系研究》,中央音乐学院出版社,2008,第20-34页。

[32]参见《中国曲学大辞典》“腔格”条,浙江教育出版社,1997,第690页。

[33]武俊达:《戏曲音乐概论》,文化艺术出版社,1999,第220-221页。

[34]俞为民:《昆曲格律研究》之第二至五章,南京大学出版社,2009,第16-70页。

[35]王季烈:《螾庐曲谈》(下册)卷三第四章“论各宫调之主腔”,商务印书馆,1928年石印本,第19页。

[36]吴梅:《顾曲麈谈》第三章“度曲”,载《吴梅词曲论著四种》,商务印书馆,2010,第114页。

[37]为严格论证起见,词曲中句、段等更大语言单位的腔格,往往用主腔、旋律原型、骨干音型等名称描述。

[38][元]关汉卿:《关大王独赴单刀会》,载隋树森编:《元曲选外编》,中华书局,1959,第67页。

[39]参见杨荫浏、曹安和合编:《关汉卿戏剧乐谱》(昆曲北曲清唱谱),音乐出版社,1959;王正来:《新定九宫大成南北词宫谱译注》,香港中文大学出版社,2009;刘崇德:《新定九宫大成南北词宫谱校译》,天津古籍出版社,1998;等。

[40]《音韵辑要》又名《中州韵辑要》,是清乾隆年间昆山人王鵕编辑的一部曲韵著作,在综合元周德清的《中原音韵》、明范善溱的《中州全韵》并参考清朴隐子的《诗词同韵》及《洪武正韵》等基础上编辑而成,是明清时期的一部重要曲韵书。[参见王季烈:《音韵辑要》影印本《序》,乾隆甲辰(1784)“昆山咸德堂藏版”刻本,文化艺术出版社影印,2010,第1 页。]据孙玄龄先生回忆,20世纪70年代末,曹安和先生在音乐研究所开设昆曲课,教唱前先要求大家查看王鵕编纂的《音韵辑要》,把所学唱段曲词中的每个字所属的韵部和声调都标出来。杨荫浏和语言学家罗常培先生,也很推崇这部韵书。(参见孙玄龄:《上善若水——忆曹安和先生兼谈其昆曲演唱的成就》,山东文艺出版社,2006,第346页。)本表对[新水令]唱词的韵部和声调归类,特将《音韵辑要》与《中原音韵》一并列出,以资对照。

[41][明]魏良辅:《曲律》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》(五),中国戏剧出版社,1959,第6页。

[42][明]王骥德:《曲律·杂论第三十九上》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》(四),中国戏剧出版社,1959,第146页。

[43]参见王力:《汉语史稿》,中华书局,2004,第237页。

[44]参见杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(下册),人民音乐出版社,1981,第586页。

[45]参见李宏锋:《三首[脱布衫]曲牌音乐对比分析——兼及传统曲牌“原型—类型化”分析的方法论思考》,载《中国音乐》,2019年第6期;《元杂剧宫调的实践基础与乐学内涵》(上、下),载《中国音乐》,2016年第1、2期。

[46]同[31],第19页。

[47][清]徐大椿:《乐府传声·源流》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》(七),中国戏剧出版社,1959,第157页。

[48]同[47],第166页。

[49]同[47],第165页。

[50]同[47],第166-167页。

[51]同[41],第5页。

[52]同[33],第139页。

[53]同[31],第20-34页。

[54]同[47],第158页。

[55]杨荫浏:《语言音乐学初探》,第445页。

[56]同③,第1034-1035页。

[57]“斩窦”“刀会”两折谱例,参见杨荫浏、曹安和合编:《关汉卿戏剧乐谱》(昆曲北曲清唱谱),音乐出版社,1959。收入中国艺术研究院音乐研究所编《杨荫浏全集》(第10 卷),江苏文艺出版社,2009,第433-442页。“游园”折[皂罗袍]之字调配音分析,参见杨荫浏《语言音乐学初探》,第436-437页。

[58]明代以来,北曲、南曲相混淆的现象日益明显,魏良辅对此有“方底圆盖”之谓。《曲律》曰:“北曲与南曲,大相悬决,有磨调、弦索调之分。北曲字多而调促,促处见筋,故词情多而声情少。南曲字少而调缓,缓处见眼,故词情少而声情多。北力在弦索,宜和歌,故气宜粗。南力在磨调,宜独奏,故气易弱。近有弦索唱作磨调,又有南曲配入弦索,诚为方底圆盖,亦以坐中无周郎耳。”参见[明]魏良辅《曲律》,第7页。

[59]参见李宏锋:《两首[醉吟商]曲谱研究——曲牌“原型—类型化”视角下的词乐流变考证之一》,待刊。

[60]钱玄同:《国音沿革六讲》,载《钱玄同文集》(第五卷),中国人民大学出版社,1999,第79页。

[61]继杨荫浏先生开“语言音乐学”先河后,这一领域的代表成果,早者如于会泳的《腔词关系研究》(有作者1963年前言,人民音乐出版社,2008)、洛地的《词乐曲唱》(人民音乐出版社,1995)、章鸣的《语言音乐学纲要》(文化艺术出版社,1998)等,近者如钱茸的《语言音乐学基础》(中央音乐学院出版社,2018)和《探寻音符之外的乡韵——唱词音声辨析》(中国青年出版社,2020)等,语言学及音韵学在民族音乐和音乐历史形态研究中的意义日益凸显。