非遗表演类项目保护与传承的“浙江经验”

2020-11-13杨和平

杨和平

内容提要:非物质文化遗产保护与传承是弘扬中华优秀传统文化的战略举措,是促进中华民族伟大复兴中国梦的重要基石。近年来,在党中央、国务院,浙江省委、省政府的领导和重视下,浙江省非物质文化遗产保护取得了显著成效,形成了“浙江经验”。本文将目光投向浙江表演类非遗项目,围绕着国家政策、国家名录里的项目保护与传承现状、取得的经验和面临的问题展开论述,旨在为深入推进非遗表演类项目保护与传承提供借鉴。

中华优秀传统文化,是民族的血脉,是民族凝聚力和创造力的重要源泉。中华优秀传统文化,是人民的精神家园,是经济发展和社会进步的重要标志。中华优秀传统文化,是文明的象征,是综合国力和竞争力的重要因素。当今时代,伴随着城市化的飞速发展,信息化的高速推进,民间流传久远的中华优秀传统文化受到了强烈的冲击,有的灭绝、有的濒危、有的改弦更辙。没有了“一方水土养一方人”的鲜明差异,没有了“十里不同风,百里不同俗”的文化个性,我们的传统文化何去何从? 我们的精神家园何以安放?

在弘扬与继承中华优秀传统文化,推动中华优秀传统文化“创造性转化和创新性发展”的新时代,作为从事非物质文化遗产保护研究的工作者,在实地调查研究中发现,浙江表演类项目面临着传承人不断谢世,传承人青黄不接,濒临失传的局面。所谓“皮之不存,毛将焉附”,在现代化深入推进的历程中,我们要保持清醒的认识,任何丧失边界、更新太快的事物,对传统文化带来的冲击是可怕的,有着失去本位的危险。

一、非遗保护与传承的政策导向

联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》(2003年)和《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年),其中《保护非物质文化遗产公约》已有178个缔约国,表明保护人类非物质文化遗产已达成世界的共识。

中国政府积极响应,并在“政府主导”和社会各界的广泛参与下,在政策法规制定、保护工作规划、开展普查工作、建设名录体系、完善保护机制、落实保护政策,以及信息化保护和宣传等方面都取得了显著的成效。先后颁布了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国务院办公厅,2005)、《国家非物质文化遗产保护专项资金管理暂行规定》(财政部、文化部,2006)、《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》(文化部,2007)、《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》(文化部,2008)、《中华人民共和国非物质文化遗产法》(全国人大常委会,2011年)等政策性文件;启动了《中国人类口头和非物质遗产的认证、抢救、保护和研究工程》(2002)、《中国民族民间文化保护工程》(2003)、《中国民间文化遗产抢救工程》(2003)、《濒危音响档案数字化》(2003)、《中国民间文化杰出传承人调查、认证和命名》(2005)等项目;设立了《闽南文化生态保护实验区》《徽州文化生态保护实验区》《热贡文化生态保护实验区》《羌族文化生态保护实验区》《客家文化(梅州)生态保护实验区》《武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护实验区》《海洋渔文化(象山)生态保护实验区》《晋中文化生态保护实验区》《潍水文化生态保护实验区》《迪庆文化生态保护实验区》等21个国家级文化生态保护实验区。截至目前,中国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)项目40项;建立了100 个国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地(第一批49 个,2011年;第二批51个,2014年);公布了四批项国家级非物质文化遗产代表性项目共计1372个,包括3154个子项;命名了五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人,共计3068人。非物质文化遗产保护的“国家、省、市、县”四级名录体系已经建立,较为完备的保护机制业已形成。

不论从非物质文化遗产保护的宏观角度看,还是从表演类项目研究的微观视阈说,围绕浙江区域长期以来由其共有的、特殊的民族属性、风俗习惯、语言特征、文化背景、经济条件、生存方式等所形成的表演类项目,作系统深入的研究具有重要的理论价值和实践意义。

二、国家名录里的浙江表演类项目

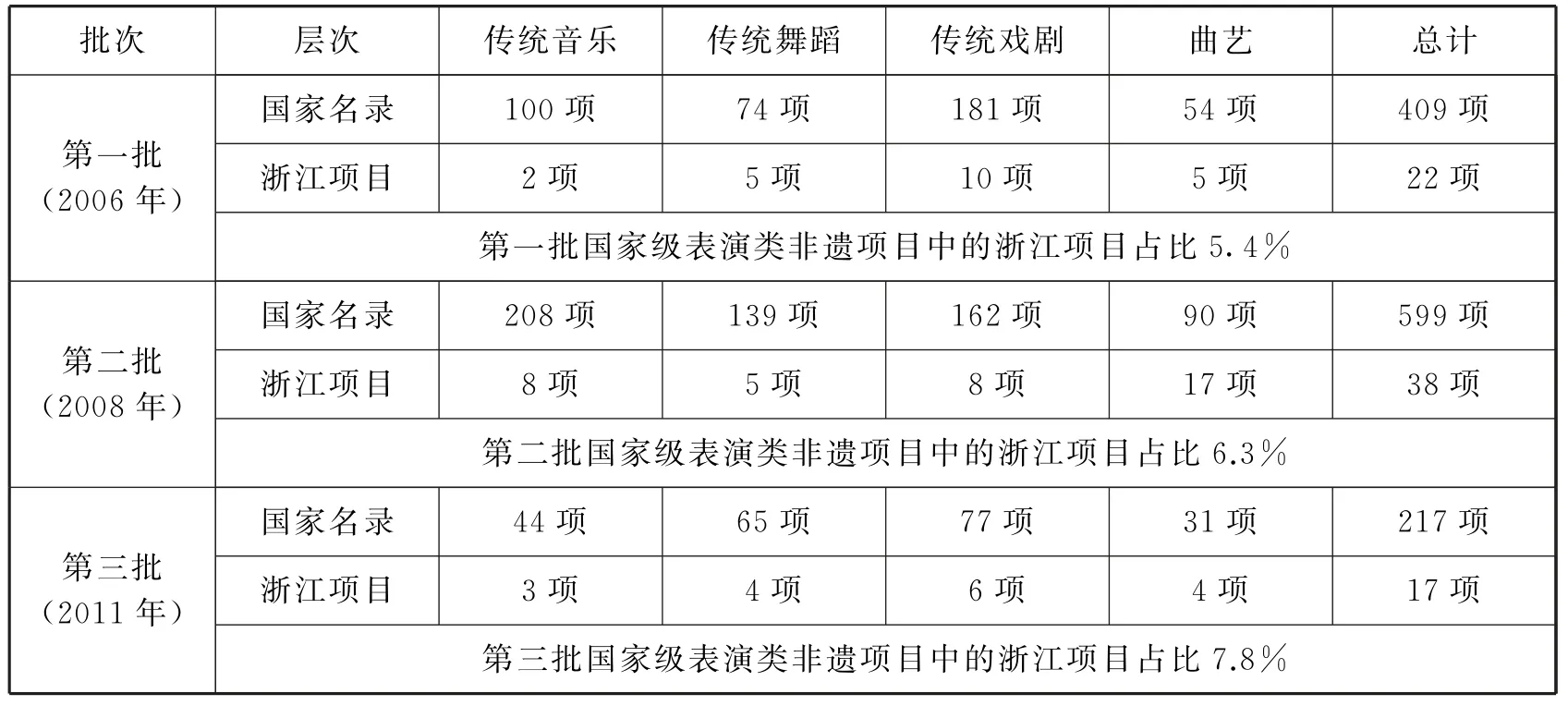

根据“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”提供的数据,各批次国家级非遗表演类名录,以及浙江省入选国家级名录的非遗表演类项目可列表(表1)如下:

表1 国家级非遗名录里的浙江表演类项目数量统计表①

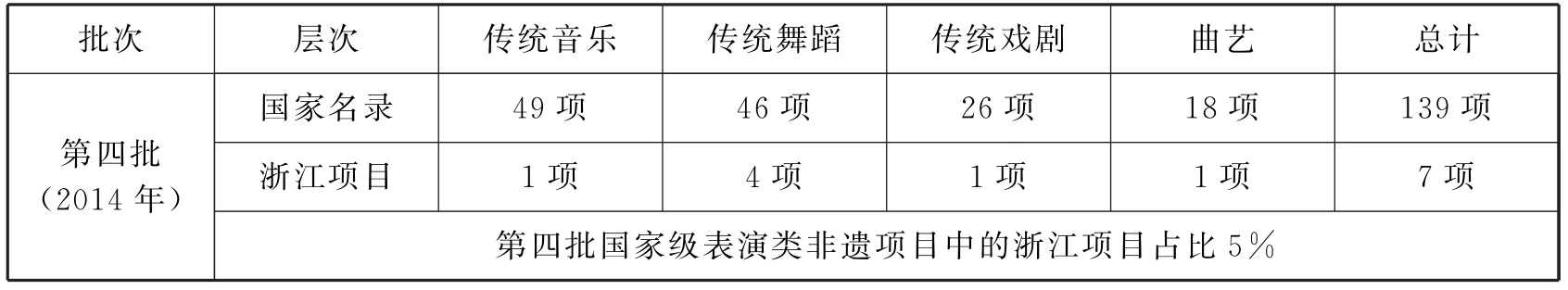

批次 层次 传统音乐 传统舞蹈 传统戏剧 曲艺 总计第四批(2014年)国家名录 49项 46项 26项 18项 139项浙江项目 1项 4项 1项 1项 7项第四批国家级表演类非遗项目中的浙江项目占比5%

如表1所示,第一批国家级非遗表演类项目共485项,其中,浙江有22项,包括传统音乐2项(嵊州吹打、舟山锣鼓),传统舞蹈5项(浦江板凳龙、长兴百叶龙、奉化布龙、黄沙狮子、余杭滚灯),传统戏剧10项(昆曲、西安高腔、松阳高腔、新昌调腔、宁海平调、台州乱弹、浦江乱弹、越剧、海宁皮影戏、泰顺药发木偶戏),曲艺5项(温州鼓词、绍兴平湖调、兰溪摊簧、绍兴莲花落、小热昏),占全国表演类项目总数的4.5%。第二批国家级非物质文化遗产代表性项目中非遗表演类项目599项。其中,浙江有38项,包括传统音乐8项(畲族民歌、浙派古琴、江南丝竹、楼塔细十番、遂昌昆曲十番、嘉善田歌、舟山渔民号子、平湖派琵琶),传统舞蹈5项(兰溪断头龙、海盐滚灯、大奏鼓、青田鱼灯舞、十八蝴蝶),传统戏剧8项(平阳木偶戏、单档布袋戏、瓯剧、甬剧、姚剧、绍剧、金华婺剧、江山婺剧),曲艺17项(杭州摊簧、绍兴摊簧、杭州评词、杭州评话、绍兴词调、临海词调、四明南词、平湖钹子书、鄞州区宁波走书、奉化市宁波走书),占全国表演类项目总数的6.3%;第三批国家级非物质文化遗产代表性项目中非遗表演类项目217项。其中,浙江有17项,包括传统音乐3项(畲族民歌、象山渔民号子、东岳观道教音乐),传统舞蹈4项(碇步龙、开化香火草龙、坎门花龙、藤牌舞),传统戏剧6项(诸暨西路乱弹、泰顺提线木偶戏、廿八都木偶戏、醒感戏、湖剧、淳安三角戏),曲艺4项(苏州评弹、温州鼓词、永康鼓词、唱新闻),占全国表演类项目总数的7.8%;第四批国家级非物质文化遗产代表性项目中非遗表演类项目139项。其中,浙江有7项,包括传统音乐1项(苍南正一派科仪音乐),传统舞蹈4项(鳌江划大龙、淳安竹马、上舍化龙灯、青田百鸟灯舞),传统戏剧1项(绍兴目连戏),曲艺1项(丽水鼓词),占全国表演类项目总数的5%。

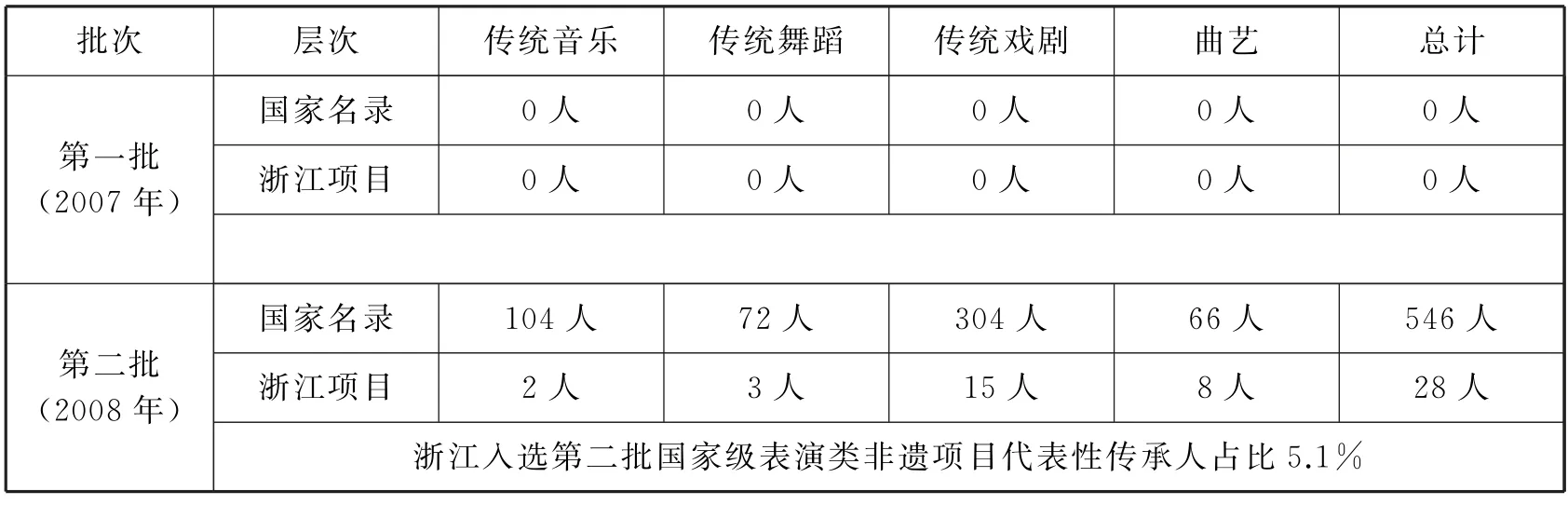

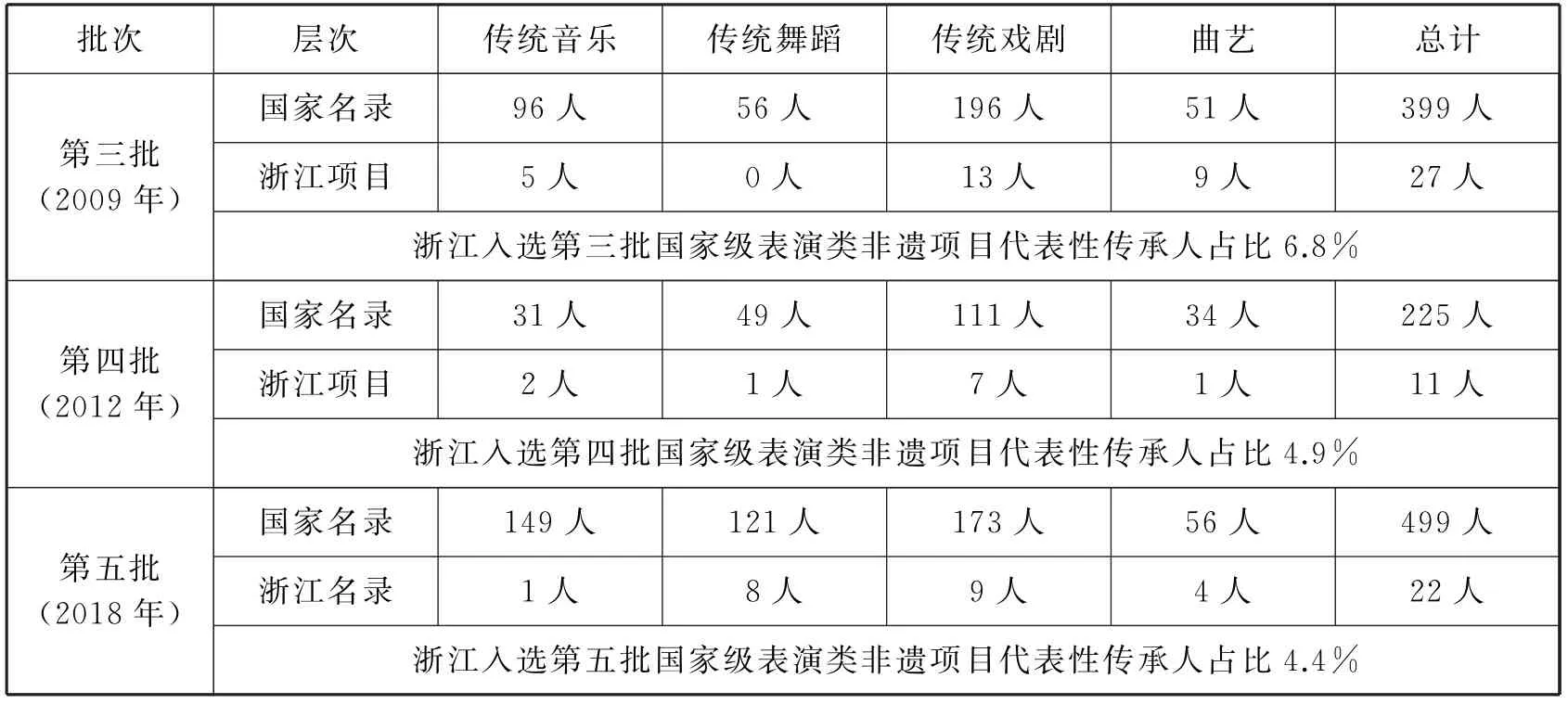

从传承人的视角出发,截至目前,国家公布的国家级非物质文化遗产表演类代表性项目代表性传承人共计1669 人,浙江省有88 人入选(如表2),占全国表演类项目总数的5.2%。

表2 浙江入选各批次国家级非遗代表性项目代表性传承人数据统计表②

批次 层次 传统音乐 传统舞蹈 传统戏剧 曲艺 总计第三批(2009年)国家名录 96人 56人 196人 51人 399人浙江项目 5人 0人 13人 9人 27人浙江入选第三批国家级表演类非遗项目代表性传承人占比6.8%第四批(2012年)国家名录 31人 49人 111人 34人 225人浙江项目 2人 1人 7人 1人 11人浙江入选第四批国家级表演类非遗项目代表性传承人占比4.9%第五批(2018年)国家名录 149人 121人 173人 56人 499人浙江名录 1人 8人 9人 4人 22人浙江入选第五批国家级表演类非遗项目代表性传承人占比4.4%

不论从入选国家级非物质文化遗产代表性项目的角度看,还是从入选国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的角度说,浙江省所占的比例都较高,反映着浙江在非遗表演类项目保护与传承方面取得的成效。

三、浙江非遗表演类项目保护的经验

十多年来,浙江对非遗表演类项目采取积极的保护措施,在推动非遗表演类项目传承方面发挥了积极作用。例如,针对东阳道情盲眼艺人年龄过高,健在稀少,亮眼艺人传承人甚少,年轻学者不多,人才断层,青黄不接等困境,把弘扬民间文化、拯救濒危失传的艺术提到议事日程上,着手挖掘民间艺人,整理道情作品录音收藏;开展道情培训,带徒传艺;在电影放映前开展道情说唱活动,宣传道情;建立道情说唱协会等。针对婺剧剧团证照不全,管理难度较大;价格竞争激烈,市场缺乏稳定;演员青黄不接,人员流动性大;剧目排练草率,演出质量欠佳;管理缺乏规范,诚信度有待提高等问题,先后采取扶持政策促剧团的规范;有效管理促市场的繁荣;免费培训促素质的提升,加强考核促整体的发展;提供平台促质量的提高;加强考核促整体的发展;团企联姻,实现双赢;加入网络,统一调配;建立阵地,经常活动等有利举措。针对武义山歌,采取政府运作,部门配合,群众参与创品牌;选准内容,做好项目,一抓到底见成效;巩固基础,培养人才,与时俱进创品牌等传承对策。

经过十多年的努力,在浙江省委、省政府的正确领导和关心支持下,浙江表演类项目保护遵循世界和国家非遗政策导向,展现出“浙江特色”,形成了“浙江经验”。

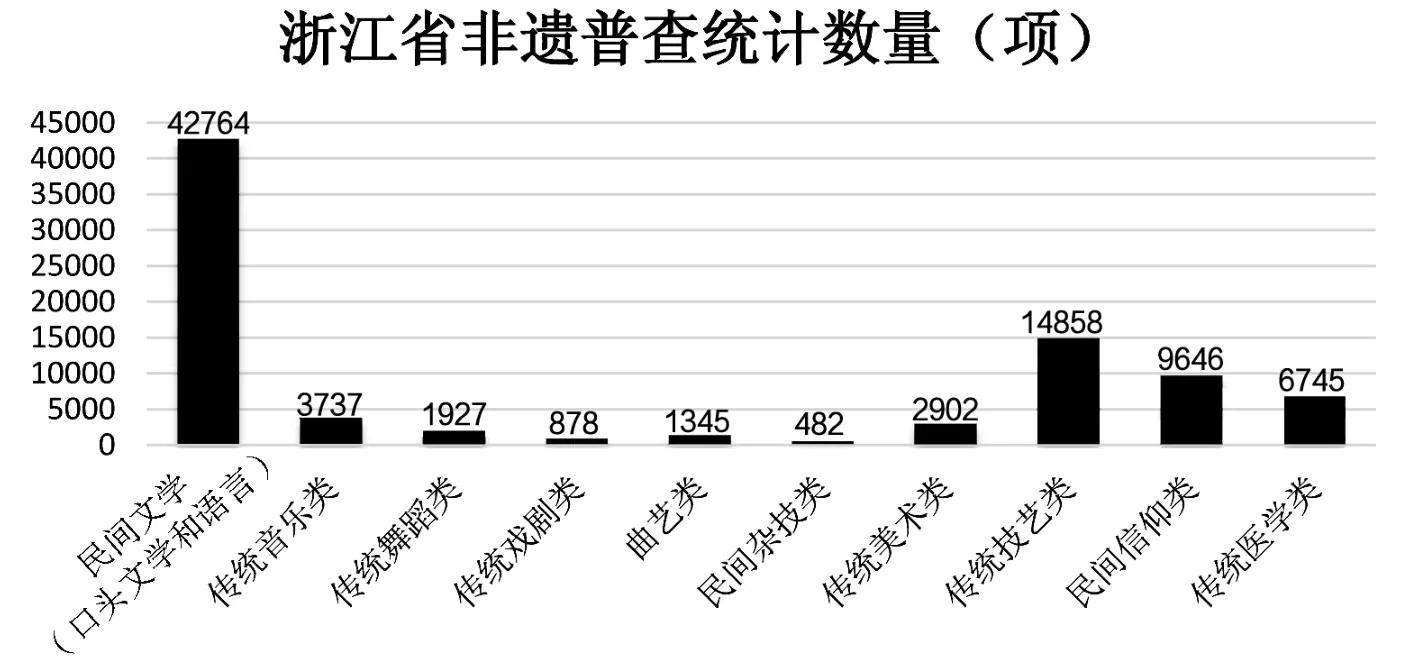

其一,作为全国非物质文化遗产保护综合试点单位,浙江省非物质文化遗产保护工作启动早、措施实、投入多、覆盖广、成效丰。十多年来,全省范围开展摸排走访、搜集实物、拍摄图片、制作音响音像等工作,查实了非物质文化遗产资源的生存环境、区域分布、种类与数量、保护现状,完善了档册管理、建立了数据库、编制了保护名录,形成了国家、省、市、县的四级非遗名录保护体系。根据浙江省非遗普查统计结果(图1)显示,浙江省共有普查线索271.9万条、普查项目15万项。

其中,传统音乐类3737项、传统舞蹈类1927项、传统戏剧类878项、曲艺类1345项等。截至目前,浙江省被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作的有10项,入选国家级非遗名录的表演类项目有84项,入选国家级非遗代表性名录项目的表演类代表性传承人98人,均居全国首位。

图1 浙江省非遗普查项目数量统计

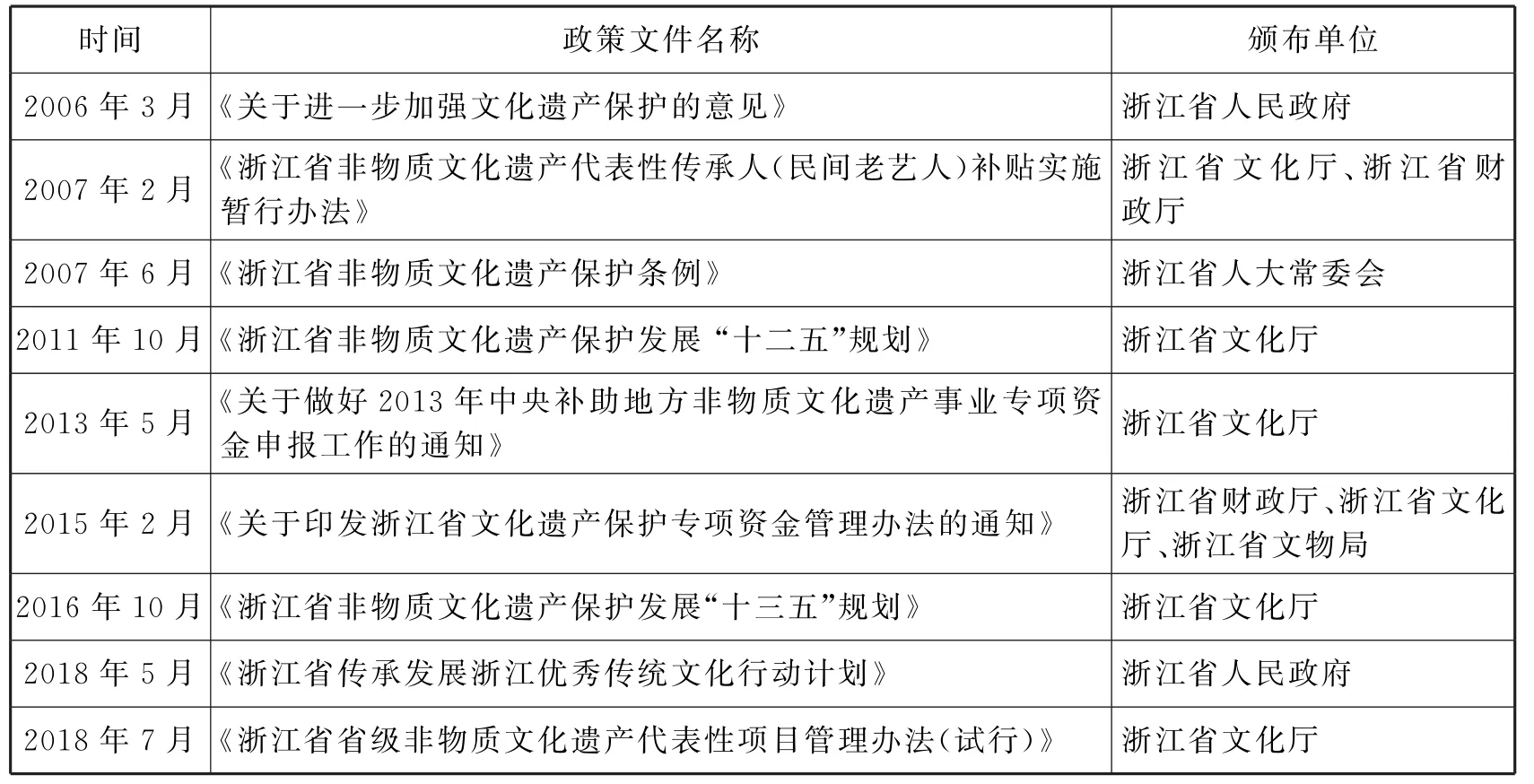

其二,颁布实施了系列政策文件(表3),明确了各级部门的职责和义务,为浙江表演类项目保护提供了较为完备的政策保障体系。

表3 浙江省非物质文化遗产项目保护相关政策文件统计表

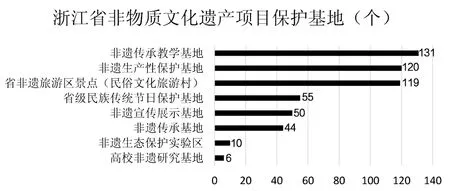

其三,浙江省加大资金投入,形成了以“政府为主导、社会广泛参与”的非遗保护协同推进机制。建立了县级以上综合非遗馆有127座,年访问人数超过1150万人,县级以上专题非遗馆276座,年访问人数2270万人,还有乡镇级、村级非遗展示馆(场所)1026座。此外,先后命名了高校非遗研究基地、宣传基地、节日保护基地、教学基地等一系列非遗保护基地(如图2)。

其四,辩证处理好保护与经营、保护与开发的关系。浙江非遗保护实行保护与开发并举、分别实施的策略,区别对待传承人的传承和开发商的开发。

其五,实现历史与当代的“视野融合”。既以历史的视角看待非遗,又站在时代的高度发掘其中的优秀成分进行“创造性转化和创新性发展”,使非遗更好地服务当代社会。

图2 浙江省非物质文化遗产项目保护基地统计

四、浙江表演类非遗项目保护与传承的反思

(一)面临问题

在肯定上述经验的同时,我们也应该看到浙江表演类非遗项目保护与传承面临的一些问题,集中表现为如下几个方面:

第一,突击式与盲目性保护。由于对浙江表演类非遗项目的文化内涵、多元价值,特别是对其保护传承的规律性、长期性和艰巨性缺乏深入、高度的思想认识,或是完成行政命令,或是出于利益驱使,在对遗产还没有充分研究就进行盲目的“保护”,造成工作中出现了突击式、利益化“保护”,甚至走向了“泛遗产化”“破坏性保护”的歧路。

第二,应付式与消极性保护。由于对浙江表演类非遗项目保护工作及其重要性的认识模糊、片面,致使一些地方政府部门、一些非遗项目传承人,仅将保护工作视为文化部门或专家学者的事情,往往以消极的态度参与保护工作,对浙江表演类非遗项目的抢救、保护不闻不问、漠不关心。这种消极、应付式的保护,无疑是在完成任务,是在走过场。

第三,封闭式与静态化保护。由于对浙江表演类非遗项目保护缺乏系统的思考,也对其文化属性没有深入的认知,致使一些地方政府部门和相关人员,在保护工作中,将浙江表演类非遗项目剥离其赖以生存的土壤,当作孤立的存在对象,出现了封闭式和静态化的“保护”现象。这样的“保护”无法触及表演类非遗项目的知识体系,也无法接触到表演类非遗项目的人文传统。这样的“保护”既不能使非遗项目活起来,也不能使非遗项目传下去,歪曲了非遗保护的真正目的。

(二)解决对策

对于浙江表演类非遗文化保护现状来说,不能就保护谈保护,也不能就开发谈开发,而需在完善立法、制定抢救措施、建立评估机制、完善保护机制和设立保护区等方面作出努力。

其一是完善政府为非遗保护的立法。自2006年国家第一、二、三、四批非物质文化遗产名录,浙江2004年非物质文化遗产名录陆续颁布以来,传统的表演类非遗项目受到多方面的重视。随着国家、省市县非遗保护政策的出台,政府部门应积极响应、行动起来,投入人力、物力和抢救保护组织,有效推动非遗保护工作的顺利进行。

其二是建立非遗保护评估监督机制。表演类非遗保护是一项涉及人员面广、专业设备需求高、档案整理复杂的庞大工程,这就需要建立和健全民间文化资源、利用的工作机制。如建立领导责任制、工作运行制,建立资金投入和监督制以合理使用并管理好资金,建立资源共享制以有效整合各类信息,实现资源共享。

其三是制订非遗项目抢救保护措施。政府文化部门需对濒危非遗项目制定抢救措施,对非遗项目的整体性、生产性保护进行规划。加强对非遗项目生态环境、传承人、传承场所的管理。特别要重视传承艺人的保护,多给予他们物质、精神的鼓舞,激发他们传承非遗项目的积极性,培养好后辈传承人;支持他们深入乡村、学校、机关、企业等地开展非遗传承、展演活动,拓宽非遗项目接受市场等等。

其四是建立政府与民间公益性非遗保护投入机制。由政府与民间公益组织联合设立非遗保护基金,制定基金管理条例,加强资金监管力度,做到有的放矢的保护。

其五是建立浙江表演类非遗博物馆和保护区。对浙江表演类非遗项目进行有针对性的保护研究,需要集结多方面的社会力量才能做到,并非一人和几个人所能及。而表演类非遗博物馆和保护区将作为一份历史见证和文化传播的载体被越来越多的人欣赏和熟知。

总之,文化是人民的精神食粮、是民族的血脉、是国家文明的重要标志。浙江表演类非遗项目是浙江人民在长期的历史进程中创造的精神产品,也是全人类的宝贵财富。尽管近年来浙江表演类非遗保护理论研究不断深化、保护实践深入推进,取得了可喜的保护成效。但在弘扬与继承中华优秀传统文化的新时代,浙江表演类非遗保护依然存在着盲目性、消极性和封闭式的问题。这需要我们深入领会非遗保护的战略意义,深入认知非遗项目自身的存在方式、内涵与价值,采取符合适宜的政策措施等,才能使浙江表演类非遗项目真正的活起来、传下去,为丰富人民群众精神生活提供资源,为社会政治、经济、文化建设发挥积极作用。

注释:

①依据中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产博物馆中的数据统计。

②同①。