应用型本科高校专业设置的基本逻辑与改革对策

2020-11-09吴智泉林妍梅

吴智泉 林妍梅

[摘 要] 专业设置要遵循教育规律和社会发展规律,即顺应知识传承的内在要求,教育对象的基本特点以及国家、社会对人才的需求等。应用型本科高校的专業设置结构要跟上产业结构优化升级的步伐,要依据专业设置基本逻辑进行改革,而改革的主旋律和落脚点是将学科专业结构转到支撑、引领区域产业发展上面,建立紧密对接产业链、创新链的专业体系。在调整机制上要协调多元主体需求,做好顶层设计、改革招生方式、开展专业评估,推动专业结构达到适应社会经济结构的最佳状态。

[关键词] 应用型本科;专业设置;推进路径;专业调整机制

[中图分类号] G 6423 [文献标志码] A [文章编号] 1005-0310(2020)04-0001-06

Abstract: Major setting should follow the laws of education and social development, that is, comply with the methods of knowledge inheritance, the basic characteristics of students and the demand of the country and society for talents. The adjustment of major structure in application-oriented universities should keep up with the pace of industrial structure optimization and upgrading, and reform should be carried out according to the basic logic of major setting. The main goal of the reform is to shift the major structure to supporting and leading the development of regional industries, and establishing a set of educational system that closely connects the industrial chain and innovation chain. In terms of the adjustment mechanism, it is necessary to coordinate the needs of multiple subjects, do a good job in top-level design, reform the way of enrollment and carry out professional evaluation, so as to upgrade the major structure to the best state adaptable to the social and economic structure.

Keywords: Application-oriented universties; Major setting; Advance path; Major adjustment mechanism

我国高等教育规模的扩大在一定程度上促进了我国产业结构转型升级的进程,但由于相当数量的高校学科专业设置不够科学合理以及传统学科专业调整不够充分,使得某个时期我国高等教育学科专业结构与我国产业结构的协调度呈现下降趋势[1]。目前,专业人才培养与社会需求之间差距仍然较大,专业结构调整滞后于产业结构优化升级的现实需要。

一些应用型本科高校专业设置存在结构过于单一、专业面向过窄或过宽等问题,与培养高素质应用型人才目标相脱节;也有一些高校存在专业重复、专业僵滞、专业不足等现象,制约了高素质应用型人才的培养。应用型本科高校专业设置改革调整的目的是使专业达到适应社会经济结构的最佳状态,这需要着力做好结构调整、机制建设等工作,更加突出应用型特色。

1 专业是学生获得专门知识和相应能力的教学组织

专业在《国际教育标准分类》中称为课程计划(Program),美国高校多称之为主修(Major)。在我国,专业曾指“中国、苏联等国高等教育培养学生的各个专门领域”[2]或“在高等学校的一个系里,根据科学分工或生产部门的分工把学业分成的门类”[3]。一些学者认为,专业就是“课程的一种组织形式”,学生学完所包含的全部课程,就可以形成一定的知识与能力结构,获得该专业的毕业证书[4]。从职业教育的角度看,“专业是教育部门根据劳动市场对从事各种社会职业的劳动者和专门人才的需要以及学校教育的可能性所提供的培养类型”[5]。这些定义和观点,各有其道理,因为从不同的视角看,专业有不同的含义。从教学管理的角度看,专业是学生获得专门知识和相应能力的教学组织;从研究发现的角度讲,学科是一个个学术分野,其中的“学术部落”[6]传承创新自身独特的知识和文化;专业是更明确的学术领地,担负具体的知识传授和发现的功能。本文所说的专业是从教学管理视角而言的。

2 专业设置必须遵循教育规律和社会发展规律北京联合大学学报

德国哲学家雅斯贝尔斯认为,教育活动关注的是人的潜力如何被最大限度地调动起来并加以实现,以及人的内部灵性与可能性如何充分生成;教育是人的灵魂的教育,而非理智知识和认识的堆集[7]。这段话传递出了教育活动的本质目标。雅斯贝尔斯进一步把大学的教学活动归纳为三个层次,即学习知识层次、学习思考层次以及使思考转化为日常生活层次。在南京师范大学教育系编写的《教育学》书中提到:“教育的基本要素即教育者、受教育者和教育影响;教育并不是上述三因素的迭加,而是三者之间有机联系的整体。”[8]其中,教育影响的规律即知识、技能、素质的传授、训练和培养规律,是教育形式和教育内容的统一。

高校专业设置首先要考虑高深知识的传播规律和学生的特点,随着科学技术的不断发展和应用,作为知识生产和传播中心的大学,对社会的贡献及受社会的影响越来越大,大学与社会的关系日趋紧密和复杂,也形成了纷繁复杂的大学-社会-政府之间的关系。

2.1 专业设置是知识传承发展的内在要求

知识来源于人类认识自然、改造自然的社会实践。通过不同专业设置可以把社会发展过程中积累的生产生活知识,系统、完整、高效地传承发展下去。了解知识的传播规律与特点,是了解专业设置与专业建设问题的根本出发点。一般来说,高等学校传播、发现、应用、理解的知识是高深知识,高深知识是构成各民族中比较深奥的那部分文化的高深思想和有关技能[9]。高深知识一般具有无限发展的内在特质又具有相对规范性的外部特征,对高深知识的获取和传承是大学学科专业存在的价值前提。专业设置要依据学科知识的特点以及学术共同体的学术规范,要遵从高深知识的内在逻辑和演变规律。

2.2 专业设置必须考虑教育对象的基本特点

教育对象的规律即学习者的学习成长规律。不同年龄阶段的学习者、不同学习能力的学习者以及不同学习目标的学习者具有不同的学习要求和特点。多元智能理论认为,人与人之间存在智力类型、兴趣偏好以及能力专长等个体差异[10]。高等教育多元化的表现之一就是要促进不同智力类型、不同能力特长的学生成才。一方面,接受高等教育是个人获得全面发展的一个重要因素;另一方面,社会需求结构中也存在对人才层次、类型、数量的需求差异,而高等教育类型的多元化,特别是应用型教育的发展正适应了社会发展的需要。社会需要大学培养有别于以往学术精英的高素质应用型人才,同时,针对高素质应用型人才的培养需求,也要有符合其特点的专业设置及人才培养模式。

2.3 专业设置是高校、社会、政府三者力量共同作用的结果

一般来说,大学存在的哲学基础主要可归纳为认识论、政治论。认识论即是指适应了大学追求高深学问的需要,政治论则追求大学对社会发展的适应。实际上,专业设置与发展改革受到来自市场及公众需求、国家政策和高校自身发展三种力量的共同作用。英国学者阿什比认为,在各国高等教育体制发展过程中,以社会、政府与高校三种力量为典型代表,分别表示来自市场或公众需求的力量(社会力量)、来自国家政策或国家人才需求计划的力量(政府力量)以及来自大学本身逻辑发展的力量(高校力量)[11]。不同国家地区间,由于国情与历史文化的差异,三者力量的优势对比差异明显,一定程度上呈现出带有动力学特征的三者关系。美国社会学家伯顿·克拉克构建了高等教育发展的“三角协调模式”,认为国家权力、学术权威和市场这三种权力影响着高等教育系统的运行。这一模式“已成为解释现代高等教育系统运作,特别是进行多国高等教育体制比较时所使用的经典模式”[12]。

政府会根据社会发展与文化传承的需要,对特定的专业进行布局,保留和扶持那些虽然缺乏社会需求,但却是国家长远发展所需的冷门专业,这依据的是对未来的规划和谋定,或者是对传统文化的怀念与传承,这些专业往往与市场直接需求无关。但相对传统高校来说,应用型高校专业设置与社会发展需求之间具有更直接、更显性的联系。

3 应用型本科高校专业设置改革的基本任务与推进路径 3.1 专业设置改革的基本任务

在本科人才培养供给侧改革中,应用型本科高校特别要注重解决人才培养结构滞后于产业结构转型升级的问题,学校要重点进行专业设置的改革调整。应用型本科高校专业设置改革的基本任务主要包括两个方面:

第一是提高专业结构的适应性。一所大学的专业结构表现在其专业设置体系,专业设置体系是否合理直接决定着学校人才培养职能发挥的效果,所以,调整专业设置、改善专业结构一直是学校专业建设的一个重要任务[13]。

提高专业的适应性需要从两个方面着手,一是改造原有专业,使之适应新的产业结构和社会经济发展的需要;二是设置新的专业,直接对接产业升级对人才培养的需求。应用型专业结构体系是基于社会需求变化的动态体系,因此在专业设置方面需要逐步建立动态适应性调整机制,让高校专业设置对接产业需求。

第二是提高专业水平。专业水平表现在学校的师资队伍水平、人才培养质量、专业装备水平等方面,具体体现为培养目标、师资、教学手段、实践环节、课程、教材、社会声誉、用人单位评价等。

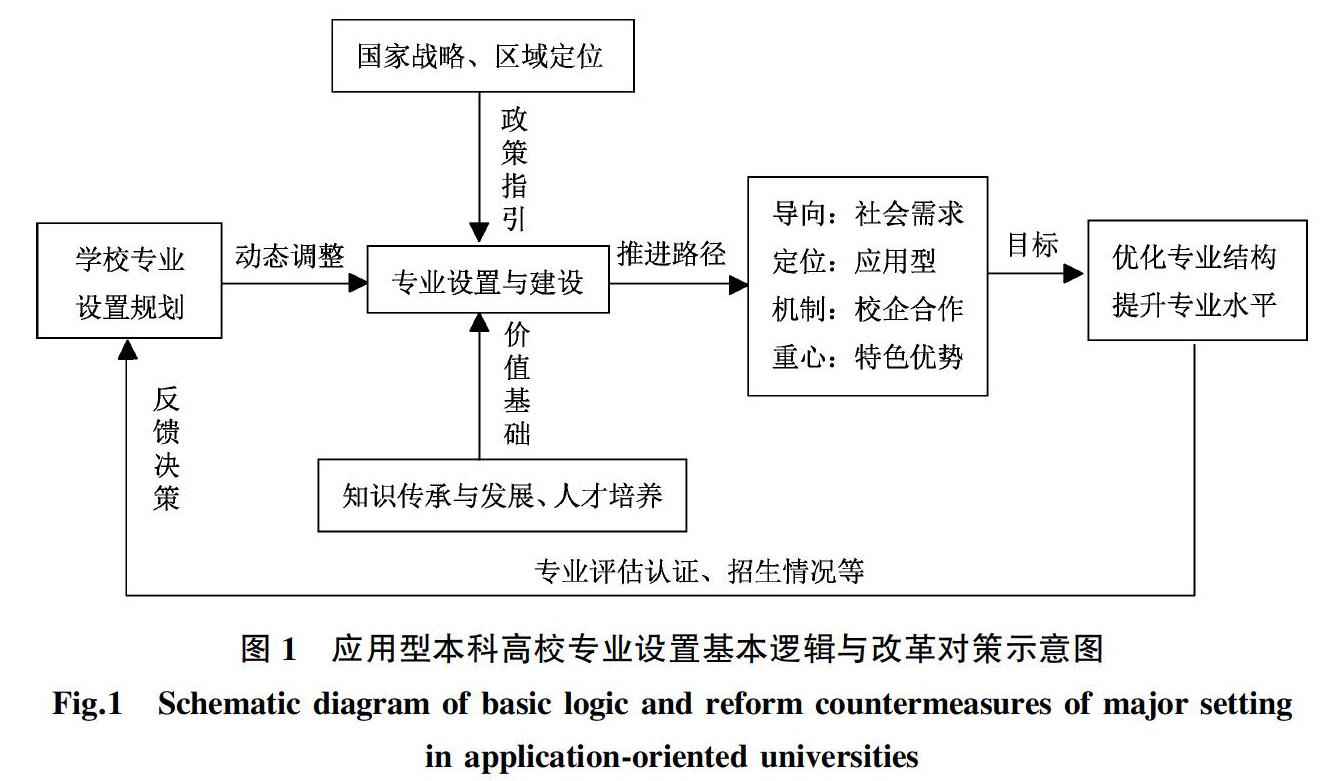

专业调整要随着经济结构的变化而变化,但也应该看到,由于高校有其自身的发展规律,与社会经济发展规律并不完全一致,故高校专业无法与经济结构完全一一对应,因此,在进行专业调整时,必须使专业保持既稳定又灵活的应变能力。这本身也体现着高校逻辑、市场逻辑、政府逻辑的对立统一关系,即三者的力量最终要表现为某种稳定状态,可能在某些时候,有一种力量更占优势,但同时其他两方面因素也是不可或缺或不可忽视的。专业设置调整的基本任务目标如图1所示,专业建设情况为学校决策提供参考。

3.2 专业设置改革的推进路径

通过分析专业设置的基本原理与规律,应用型高校发展的主旋律和落脚点是将学科专业结构转到支撑和引领区域产业发展上来,建立紧密对接产业链、创新链的专业体系。专业设置调整的改革推进路径如图1所示,是实现调整目标的主要途径。

3.2.1 专业设置要以社会需求为导向

应用型本科高校专业设置向社会需求导向转变,体现了阿什比的高校、市场、政府三者动力学关系所解释的高校发展受到市场力量作用的原理。高校的发展不能仅仅依托自身知識发展与传授的逻辑,因为在社会发展到一定阶段,高校必然受到市场力量的深刻作用与影响。在高等教育向内涵式发展的新阶段,为更好地体现自身的社会价值与高等教育价值,应用型本科高校要做好调查研究,深入了解区域社会发展状况和经济结构调整动向,从人才需求的实际出发,围绕产业链和创新链进行专业设置与调整,如根据社会需求着手专业增设或“瘦身”,通过减少存量、优化增量等手段,达到调整专业设置的目的。例如商丘师范学院按照“关、停、并、转、联”的基本思路,重点发展社会需求旺盛的应用型专业,2015年以来,先后停招了教育技术学、生物技术、国际汉语教育等 17个本科专业;对接当地装备制造等主导产业和电子商务、文化产业、商贸物流等新兴产业,新增汽车服务工程、新能源科学与工程、数据科学与大数据技术等 14 个应用型本科专业[14]。

3.2.2 专业定位向应用型转变

在国家宏观调控之下,教育行政部门要加强对应用型本科高校专业设置的统筹管理,加强对新设专业评估检查。一批地方本科高校的专业目标定位逐渐向应用型转变,这既是在高等教育内涵发展形势下提高人才培养质量与调整人才培养结构的积极求变之举,也是遵循了国家政策的指引。这也表明,政府对高校专业发展建设具有强大的影响力,亦符合阿什比及伯顿·克拉克等人关于高校、政府、市场相互作用的逻辑关系。政府出台一系列政策文件,直接推动高校制定专业建设与调整规划,推动建立盘活专业存量、有进有出的专业增减机制,构建与高校办学定位和办学特色相匹配的专业体系。调研表明,2017年,一些应用型本科高校的应用型专业数量已占到这些学校本科专业总数的89.58%。

社会需求不同指向催生高等教育的多样性。中国正处在经济中高速发展与结构转型升级阶段, 越来越多的企业从劳动密集型转向高科技型,从而要求在本科层次上培养出大量生产、销售或服务岗位急需的、具有较强解决实际问题能力的应用型人才; 同时, 中小企业竞争激烈, 发展层次与水平迅速提升, 也对员工提出更高要求等等,这些人才需求为应用型本科教育的发展提供了广阔空间。应用型本科高校定位主要不在于研究高深的专业知识,而是服务区域经济社会发展需要;应用型高校所讲授的知识内容要更贴近社会经济的发展实际,要多傾听来自社会行业、企业的需求声音。

3.2.3 专业建设机制向“校企合作”转变

培养应用型人才,开展应用型研究,其目的是为行业企业服务,其过程离不开行业企业深度参与。要建立行业企业合作发展的平台,围绕主干专业形成特色专业集群。应用型本科高校要瞄准区域经济社会发展需求,选准服务行业领域,实现专业链、人才链对接行业产业链与创新链,凝练特色,提高水平,提升服务区域经济结构调整、产业转型升级的能力,建立适应产业、行业发展需求的专业设置机制。

吸引行业、企业全方位、全过程参与学校的专业建设,逐步实现校企合作的专业集群全覆盖,建立行业和用人单位专家共同参与特色专业集群建设的机制。这要求高校在知识供给侧方面重新构建更加适用行业企业实际的知识体系与教学内容,把知识更直接地应用于社会实践。例如福建工程学院围绕区域产业变革新趋势,建设对接“研发+制造+服务”的全产业链、创新链的应用型人才培养示范性专业集群;每个专业集群都成立了产学研建设与指导委员会,委员中行业、企业专家占 50%以上。

3.2.4 专业建设重心向“特色优势”转变

在前些年高校扩招的背景下,一些高校的专业设置几乎涵盖了所有的专业目录,甚至还有大量的目录外专业,“大而全”一度成为不少高校的努力目标,专业缺乏自身特色优势。地方高校转型发展的一个重要标志是坚持面向区域,错位竞争,特色发展。多数学校已经有此意识,部分学校已经有明确的特色发展导向。当前有些学校为确保专业建设质量,彰显专业特色,将专业建设分为合格专业、特色专业与品牌专业三个层次,使特色专业、品牌专业达到总体数量的25%和10%左右,并给予重点扶持,通过打造一批具有地域特色、行业特色和示范辐射作用的品牌特色专业,形成国、省、校三级优势专业培育和发展结构,体现出专业建设重心向“特色优势”转变的趋势。

4 专业设置的调整机制

专业动态调整要协调多元主体需求[15]。应用型本科高校专业建设要逐步建立动态适应性调整机制,对接产业需求,大幅度提高应用型人才培养比重,建设一个人民群众满意的新型现代应用型大学。这需要进行一系列的改革实践,如改造传统专业、设立复合型新专业等;对照就业率,增设社会短缺或市场需求量较大的相关专业;以学生为中心,为学生的未来成长做更好的服务等举措。专业设置的直接决策与建设方为学校,根据招生、专业认证与评估、专业建设情况动态调整。见前面图1。

4.1 做好顶层设计,制定专业发展规划与建设方案

专业发展规划与布局是高校实现其办学定位的落脚点,必须做好顶层设计,根据地区经济产业发展对人才的实际需求,制定或调整学科、专业布局和专业发展计划。通过新专业申报、专业招生计划调整等措施,加强对专业设置和布局的宏观调控与管理。对于传统专业要逐步改造和升级,灵活设置与区域产业紧密联系的专业方向,将优质教学资源向与区域产业发展契合度高的专业集聚。应积极探索吸纳行业和企事业单位参与学科专业发展规划与调整工作,遴选行业、企事业单位专家参与学科专业管理评议,探索建立根据社会需求、学校能力和行业指导设置新学科专业与学科专业动态调整的机制。这些制度与做法本身符合专业发展的内在要求,也是社会力量、政府力量参与高校发展的集中体现。例如,北京联合大学紧跟北京市战略调整及人才市场需求,制定《“十三五”本科专业建设与发展规划》,着力调整专业布局,构建“校—院—专业”协同发展的新格局。计划到2020年前后,基本形成紧密对接产(行)业链、创新链,与京津冀社会发展需求相适应,与学校空间环境条件相吻合,规模适度、结构合理、特色鲜明的应用型专业体系。本科专业控制在60个以内,建成若干个高水平应用型专业;2~4个本科专业进入区域一流或全国排名前5%,10~15个本科专业进入全国专业排名前20%等。

4.2 建立倒逼机制,改革招生—就业—专业联动方式

根据评价指标对各专业招生计划实行动态调整,形成倒逼机制,着力促进各专业强化内涵建设,努力提升应用型人才培养质量。一是逐步建立毕业生就业状况的跟踪调查与反馈机制,以反馈结果推动学校招生计划动态调整,对办学条件不足、水平持续低下、就业状况较差的专业停招、减招,并进而倒逼专业改革,主动加强人才需求的调查研究和专业内涵建设,提升人才培养质量;二是加强正面鼓励引导,推动专业建设成效与招生计划和专业奖励挂钩,实施招生指标分配绩效奖励办法,按照业绩分值动态调整招生计划数等,提高专业设置的针对性等。如有的高校本着“强化特色专业,改造传统专业,遴选新增专业,限制冷门专业”的建设思路,选取“报考一志愿率、初次就业率、专业评估排名”等作为主要评价指标,建立本科专业结构动态调整机制,实践效果良好。

4.3 开展专业评估认证,完善评估认证机制设计

建立和推行学校内部专业建设和课程建设水平评估体制,完善符合高校实际的内部质量保障体系,促进高校内部自我发展、自我改革和自我完善[16]。专业认证的过程,就是应用型本科高校进一步审视办学定位,端正办学态度,统一办学理念,理顺专业建设与社会需求关系的过程。应充分发挥高等教育评估认证在提高教育质量、促进教育投入、促进教学改革,并在高校内部形成良性竞争机制的作用。从高等教育教学质量保障体系发展的趋势来看,以专业评估认证为抓手,有机融入就业评价、生源质量评价,构建入口—培养—出口的联动机制是建设专业动态调整机制的主要模式之一。从问责的角度,评估认证结果应与学院考核、经费划拨等挂钩。从专业建设闭环管理的角度,专业评估认证结论可以应用到学校的教学决策、教学评比和教学质量工程建设中,充分发挥评估的综合效应,促进教学质量监控和保障体系的完善,达到保障学校整体教学管理系统制度化、标准化、规范化的效果。例如,北京联合大学自2013年开始每学年开展常态化专业评估,对接北京市产业结构与人才需求,动态调整专业结构。2010年至今,新增物流工程、信息安全等15个专业,停招经济学、电子信息科学与技术等11个专业,已初步形成适应北京市产业结构发展的学科专业布局体系。

总之,应用型本科高校专业调整要适应区域产业的转型升级,要建立健全专业增设、淘汰、改造的动态调整机制,大力发展与区域产业转型升级相适应的、与科技革命相匹配的学科专业,优化专业结构与布局,促进专业与产业升级的协调发展,逐渐形成紧密对接产业链、创新链的学科专业体系,为现代产业培养急需人才。

[参考文献]

[1] 杨林,陈书全,韩科技.新常态下高等教育学科专业结构与产业结构优化的协调性分析[J].教育发展研究,2015(21):45-51.

[2] 顾明远.教育大辞典:第三卷[M].上海:上海教育出版社,1991:26.

[3] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M]. 6版.北京:商务印书馆,2015:1708.

[4] 卢晓东,陈孝戴.高等学校“专业”内涵研究[J].教育研究,2002(7):47-52.

[5] 姜大源.论职业教育专业的职业属性[J].职业技术教育(教科版),2002,23(22):11-12.

[6] 托尼·比徹,保罗·特罗勒尔.学术部落及其领地——知识探索与学科文化[M].唐跃勤,蒲茂华,陈洪捷,译.北京:北京大学出版社,2015:4.

[7] 雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991.

[8] 南京师范大学教育系.教育学[M].北京:人民教育出版社,2005:25.

[9] 伯顿·R·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪,徐辉,殷企平,等译.杭州:杭州大学出版社,1994:12-13.

[10] 霍华德·加德纳.智能的结构[M].沈致隆,译.杭州:浙江人民出版社,2013:19-20.

[11] 徐辉,毛雪非.论现阶段我国政府、社会与高校的关系[J].高等教育研究,1994(2):30-34.

[12] 史静寰.构建解释高等教育变迁的整体框架[J].清华大学教育研究,2006(6):19-26.

[13] 罗云.关于学科、专业与课程三大基本建设关系的思考[J].现代教育科学,2004(5):32-34.

[14] 中国教育科学研究院课题组.中国应用型本科高校研究报告2018[M].杭州:浙江教育出版社,2020:57-58.

[15] 张德祥,王晓玲.高等学校专业动态调整的三重逻辑[J].教育研究,2019(3):99-106.

[16] 汪劲松.专业与课程评估:地方高校教学质量保障体系的建设途径初探[J].中国大学教学,2014(2):61-67.

(责任编辑 李亚青)