宁波朱金漆木雕源流考

2020-09-28刘中华

刘中华

《易系辞传》记载“刳木为舟” “剡木为楫”,是我国木头材料加工的最早记载。中国古代的木雕历史远可追溯到原始社会新石器时代,距今7000多年前的浙江河姆渡文化已出现的木雕鱼,辽宁新乐出土的木雕鸟。

一、木雕历史与流派

商周时期,遗留木雕多为礼器,已有雕花和施漆等装饰工艺。春秋战国时期,冶铁业的出现,加快了手工业技术的进步,手工业的分工越来越精细。此时,木雕行业也细分为建筑、家具雕刻,兵车、战船木器雕刻,以及人物、动物木雕等不同题材。[1]商周至春秋战国,随着奴隶制度向封建制度的的变革,工匠摆脱奴隶枷锁,成为自由工匠。为木雕发展提供了一定的社会基础。战国时期木俑代替人殉,木雕与漆器工艺的结合,形成木雕漆器。

《史记·秦始皇本纪》记载:“始皇以为咸阳人多,先王之宫廷小……乃营作朝宫渭南上林苑中。”秦汉两代木雕工艺趋于成熟。秦代留世木雕实物不多;汉代的木雕保留了南方楚国的浪漫主义色彩,采用圆雕、浮雕和线刻等手法,造型饱满坚实,庄重威严,主要载体有墓俑、动物及车船模型等立体雕刻和木椁的浮雕上,此时期的木雕漆器艺术达到了极高水平。

隋朝至五代,木雕的佛、菩萨、罗汉等寺院造像最为引人注目。由于政治、经济、文化的发展以及对外交流的扩大,唐代的雕刻艺术达到了历史新高。唐代佛教兴盛,据文献记载,唐宋时期有“倾国造寺”之风。从唐朝开始,木雕更多用于庙宇民居、殿堂楼阁的建筑装饰,《新唐书·百官志》记载,唐朝当时设有工部,管辖全国的工匠,并设立将作监甄官署,掌琢石、陶土之事,供石磬音、人、兽、碑、柱、瓶缶等器。[2]宋代,由于城市商业的繁荣加上宋代理学的精神支配,整个社会的思想意识更倾向于世俗的现实生活。宋代木雕在继承唐代风格和圆熟洗练手法外,表现形式开始向写实主义和现实主义方向发展,并广泛应用在建筑及其装饰中。[3]宋代建筑装饰木雕较前朝更为成熟。明清时期是中国传统手工艺发展的辉煌时期。明代雕刻技艺炉火纯青,建筑装饰木雕是这一时期木雕艺术中灿烂的明珠。明清雕刻在继承前代的基础上创造了两种新的形式:钳雕和贴雕。木雕广泛应用于民间建筑与宫廷建筑。如黄杨木雕、潮州漆金木雕、福建龙岩木雕、东阳木雕等。[4]

因社会地理、思想文化、民族风情的不尽相同,木雕表现出来的艺术形式也不尽相同。中国民间木雕形成以下几种主要流派:广东潮州金漆木雕、东阳木雕、苏州红木、曲阜楷木雕、福建木雕、云南剑川木雕、徽州木雕、承德木雕、乐清黄杨木雕、宁波朱金漆木雕等。朱金木雕又称作漆金木雕,集贴金、彩漆、木雕于一体的传统木雕工艺,起始于汉代。朱金木雕明清时期多用于民间生活,明清后,在家具等木器制品上也逐渐采用。朱金木雕的流传地以宁波市为中心,向周边延伸出去,遍及慈溪、余姚、奉化、象山、宁海、镇海、鄞州等地。宁波“朱金木雕”是江南三大木雕体系中重要的组成部分,因此,被研究者广泛称之为“宁波朱金漆木雕” 。

二、宁波朱金漆木雕兴起条件

《礼记·曲礼》记录了当时王室设立的六工“土工、金工、石工、木工、兽工、草工”, “木工”便是指早期木雕技艺,唐朝,装饰性木雕中出现彩漆、贴金的应用。宁波朱金漆木雕工艺最早可追溯到河姆渡文化。

(一)自然

宁波倚山靠海,四季分明,“三冬无积雪,十月尚余秋”,冬夏季长达8个月,春秋季仅约4个月。特定的气候、地理生态环境,造就了宁波特有经济生产生活方式,雄厚的经济基础为漆器的繁荣发展提供了物质支撑。如考古发现,漆器大都生产在南方。宁波雨量充沛,年平均降水量1480毫米左右, 3-6月春雨、8-9月的台风雨和秋雨,主汛期5-9月的降水量占全年的60%。年平均气温16.3℃,历史极端气温最高41.8℃,最低零下10℃,无霜期年平均为230-240天,作物生长期300天。常年平均风速6米/秒,年日照1600-2000小时。如唐代时期宁波地区和义路出土的漆器等。

(二)政治

杭州作为宋代的都会,商人及商货云集该地,但却不适于驶入海舶,因有钱塘江的溯流,于是成了明州发达的原因。据《宋会要》,宋代始置市舶于广州,“后又于杭州置司,淳化中,徙置于明州定海县,命监察御史张肃主之。明年肃上言非便,得于杭州置司”——两浙市舶司。[5]古代中国的政治、经济中心,向以黄河中下游地区为主。随着经济的发展,人口迅速增长,导致了“人多地少”的矛盾。早在宋朝以前,地少人多的北方,就有人纷纷南迁,《隋书·食货志》记载:“天下户口岁增,京辅及三河,地少而人众,衣食不给,议者咸欲徙就宽乡。”北宋文学家苏辙说:“吴越巴蜀之间,拳肩侧足,以争寻常尺寸之地。”苏轼也说:“吴、蜀有可耕地之人,而无其地。”据初步统计,靖康之变后南迁的人数高达1000万之多,大多聚集于吴、蜀及东南地区,故除吴、蜀无耕地以外,东南地区也已到了“野无闲田、桑无隙地”之地步。[6]

(三)经济与文化

港口是宁波的优势所在,也是宁波发展的潜力所在。宁波港口发端于河姆渡文化时期,到春秋战国时期,句章港已成为中国九大港口之一。唐代,明州港成为当时四大港口枢纽之一。宋元时期,明州(庆元)港则为三大国际贸易港之一。朱明王朝时期,宁波港又是中日勘合贸易的唯一港口,清代四大海关之一的“浙海关”也设在宁波。鸦片战争后,宁波被辟为五口通商口岸之一。[7]

宁波在唐宋时期就是国际贸易港口,与日本(1)古代宁波与日本交往主要有北路航线和南路航线两条,其中“南路航线从日本难波的三津浦(今大阪三津寺汀)出发,至博多,然后再南下,经过南岛或值嘉岛,渡东海至浙江的明州。这条航线路程很短,利用自然风力,遇上顺风,只需三五天,最多十天就可到达。”、朝鲜及东南亚诸国的来往非常频繁。唐代时,日本遣唐使被日本官方停止后,日本人到中国贸易或留学,便都搭民间商船来往。那时的航运业相当发达,早在唐朝时,中日文化的交流就很流畅,宁波的传统工艺之一——朱金木雕,也早在唐代就从中国传到日本。1986年12月8日,国务院批准宁波为国家第二批历史文化名城。宁波之所以能成为中国历史文化名城,是因为具有7000多年历史的河姆渡文化与海上丝绸之路遗存。宁波是我国与海外诸国最早通商的城市之一,是“海上丝绸之路”的主要始发港和目的港之一。唐宋时期的宁波,“商舶往来,物货丰衍”,贸易十分繁荣。宋代在浙江设立的两个管理对外贸易的市舶司,除了杭州就是宁波,当时海外诸国的入贡与通商大多从明州入境。元代庆元(元时宁波称庆元)商品经济进一步发展,民众对海洋贸易与海洋生产的依存度持宁波续增高,“郡居海陬,民趋渔业”。同时,宁波发达的水运,外地经过水路运来的生漆,已能满足宁波朱金漆木雕的工艺需求。

三、宁波朱金漆木雕发展

宁波朱金漆木雕,作为地域性民间美术品种,形成并非一蹴而就。宁波朱金漆木雕发展,历经新石器时代的萌芽阶段、隋唐时期的雏形期、宋元时期工艺的成长、明清时期工艺的兴盛、直至20世纪至今工艺衰落与恢复五个阶段:

(一)新石器时代的萌芽期

古明州作为漆器和木雕最古老的发祥地,有悠久的历史传承,对于髹漆的发展,有天然漆料及漆艺过程特许的温室气候条件。凭借着早期宁波地区的文化发展以及河姆渡文化,宁波朱金漆木雕工艺应运而生、不断发展成熟。作为朱金漆木雕工艺的源头,河姆渡文化带来了漆器、榫卯、雕刻的启迪。

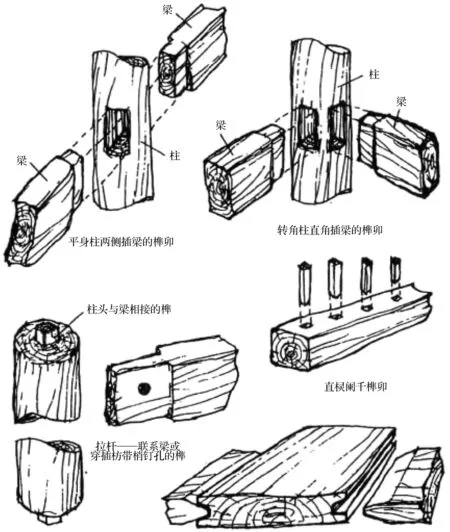

河姆渡出土的漆器显示朱金漆木雕髹漆工艺在那时已经存在。上个世纪80年代,浙江河姆渡遗址出土的木漆碗,为木胎、挖制,器壁壁外薄层涂料呈朱红色,微见光泽。[8]经对涂料用红外线光谱分析鉴定,此涂料为天然漆,且认为其光谱图与马王堆汉墓出土漆皮的裂介光谱图相似,这是一件凃漆作品,是目前发现的产生年代最早的髹漆制品,在中国漆器发展史上占有相当重要的地位。河姆渡出土的著名漆器是缠藤篾朱漆筒,木胎,系整木挖制辅以斫制。内外壁错磨光洁,器壁厚薄均匀,断面略呈椭圆形。外壁两端缠有数道藤篾类圈箍,出土时呈金黄色。器壁外涂有一薄层朱色漆状物,虽历时久远,剥落较甚,但光泽仍依稀可见,这件朱漆木桶也是我国漆器发展史上最早的实物之一。[9]河姆渡出土的木雕鱼与(朱金漆木雕)雕刻工艺。河姆渡遗址出土木器共有300多件,河姆渡出土的木雕鱼,呈“T”字形,柄上刻有斜线、横线和直线,线条简练,饶有趣味。河姆渡出土的榫卯结构与建筑、家具制作工艺。建筑方面,河姆渡遗址发现大量干栏式建筑的遗迹(2)河姆渡遗址两次考古发掘,在第二、三、四文化层都发现了木建筑遗迹,尤以第四文化层最为壮观,总数在千件以上。主要木结构有木桩、圆木、长方形木材、带丫杈的柱子和地板。考古学家和古建筑专家对遗迹和木构件分析后认为,河姆渡的房屋是以一排排桩木为支架,上面架设大小梁承托地板,构成高于地面的架空基座,再于其上立柱、架梁、盖顶的栏杆式建筑。(《话说宁波历史文化》 16)。(图1)余姚河姆渡遗址出土的木雕鱼,是宁波出土的最早木雕实物。

(二)隋唐时期的雏形期

隋唐的一统为工艺美术的发展提供了稳定的社会政治环境。唐朝对境外各国采取开放政策,大大促进了中外文化交流。

木结构建筑及装饰发展为朱金漆木雕的发展提供技术基础。以木结构中占重要地位的斗拱而言,自唐代起即赋予斗拱以等级意义,唐《营缮令》言:“王公已下屋舍,不得施重栱、藻井。”《新唐书·礼乐志》说私庙“无重栱、藻井”。《宋史》卷一五四《舆服志》载:“凡民庶家,不得饰重栱、藻井,及五色文彩为饰,仍不得四铺飞檐。”相较以往,出现了石榴等纹样。汉唐以来,随着木结构建筑的发展,产生了彩漆和贴金并用的装饰建筑木雕。官府、宫殿、寺庙、和皇帝册封的亭阁。隋唐时期形成的独立、成熟建筑体系。[10]为朱金漆木雕的发展提供了技术支持。唐代漆器经过漫长的发展,达到空前水平,有堆漆、螺钿漆,也有金银平脱。与漆工结合,雕刻錾凿,成为唐代代表工艺品,又有创新。[11]

海外文化交流为朱金漆木雕的传播提供了思路。繁荣的佛教文化和交流活动为朱金漆木雕发展提供了契机。海外交通的发达,大大促进了明州海外贸易的兴盛,使明州成为商品交换的中转站和沿海交通、商业的中心地。来自浙江、江西、福建及全国各地的水产品、丝织品、瓷器等,通过明州,转运到全国及日本、高丽、南洋诸国。明州的对外贸易尤其繁荣,当时明州出口的商品主要有瓷器、药材、香料、丝织品等。总体而言,这一时期的朱金漆木雕工艺成品因年代久远,只能通过史料文献查阅。据记载:鉴真东渡其中一次的人有“……僧祥彦、道兴、德清、荣睿、普照、思托等一十七人,玉作人、画师、雕佛、刻镂、铸写、锈师、修文、锩碑等手工都有八十五人”。据《唐大和上东征传》记载,在鉴真第二次东渡时所备办的物品中有“漆盒子盘三十具,金漆泥像一躯,螺钿经函五十口……”。[12]

图1 河姆渡木构建筑中的榫卯(《中国建筑史》)

(三)宋元时期工艺的成长

偏于一隅的浙东为朱金漆木雕的继续发展提供了“温床”。宋室南迁,北方战乱,南方平稳。经过唐末灭佛和五代十国战乱,至北宋统一,宁波有“东南最名邑,烟火万人家”的繁荣都市。“东南利国之大,舶商亦居其一”,南宋朝廷把市舶收入视为重要的财政来源。而明州港又是离临安最近的一个海上丝绸之路的通道,诸般货物得依靠这个口岸出入交易。在两路港口普遍衰落的情况下,整个南宋时期,明州的海外贸易与文化交流活动却保持着繁荣的局面。[13]宋廷南迁临安建都后,由于北方陆上交通受阻,更加致力发展海上交通。

两浙路(庆元港)市舶司的确立为朱金漆木雕的海外交流提供便利。南宋时期,宋室南迁。与汉唐不同,宋元的贸易以海陆运输为主。宁波成为临安的外港。隋唐时,明州港与日本、朝鲜及南洋诸国建立或进一步发展了海上通商关系,成为我国海外通航的主要港口之一。唐代,明州成为我国东南沿海的重要港口,大批浙东佛教造像随往返的遣唐使和僧人流入日本。唐代,本来自然条件险恶艰难的西域陆上“丝绸之路”,由于政治原因而阻塞不畅,因而兴起了“海上丝绸之路”。唐朝廷根据形势,在番舶集中的口岸,开始设立管理外贸、外国人、货、船的官方机构,称为市舶司。宋代明州建立起一整套市舶机构。宋初置舶司于浙江、广州,元朝称为庆元港,是元朝对日贸易的窗口,日本商船到达庆元后,在市舶司办理规定的手续。

日本黄金的大量流入为朱金漆木雕形成提供了材料支持。据《宁波港史》记载,南宋“理宗五年(1234年),1两黄金在中国值4万文,而在日本只值630文,相差达62倍之巨”。所以自南宋前后,明州(宁波)成为中国黄金的重要集散地,官私黄金交易富余的黄金成了宁波朱金漆木雕、泥金彩漆、金银彩绣等民间工艺重要的原料来源。直至明清,宁波的银楼和钱庄也是以富余的金银作为基础而享誉于江浙,故朱金漆木雕在浙东的发展也就顺理成章。[14]

宋末入元之后,允许手工业自立门户,明州在这时已改称“庆元”。日本的倭金、倭银、倭漆及高丽的新罗漆通过海上丝路大量涌入。明代在1368年建国后,不久庆元路改名宁波府,对手工业艺人实行匠户制,轮班为官府服务,技艺高的有奖励,木匠、铁匠、漆匠、金银加工等分工严密,匠户世袭。随着明代晚期商品经济的发展,手工匠户可以“纳银代役”,匠户子孙力创名牌,还可招收学徒,“三年徒弟,四年半桩”。宁波的木雕和漆艺在明代进一步市场化。

(四)明清时期工艺的兴盛

朱金漆木雕工艺兴盛于明清时期。目前留存的朱金漆木雕工艺制成的万工轿、千工床,以及与之相关的十里红妆民俗是朱金漆木雕繁盛的明证。明清以后,朱金漆木雕受建筑制度(3)中国的建筑等级制度在唐朝有了明确规定,不同的人使用不同等级形制的建筑,建筑类型有等级限制。如“王公以下,舍屋不得施重栱藻井。三品已上堂舍,不得过五间九架,厅厦两头;门屋不得过五间五架。五品已上堂舍,不得过五间七架,厅厦两头;门屋不得过三间两架。仍通作乌头大门。勋官各依本品。六品七品以下堂舍,不得过三间五架;门屋不得过一间两架。非常参官,不得造轴心舍,及施悬鱼、对凤、瓦兽、通栿、乳梁装饰”,如不遵守“诸营造舍宅,于令有违者,杖一百”。明时,等级制度愈加严苛,《明代社会风气的变迁——以江、浙地区为例》一文中介绍明初,“职官自一品至九品,房舍、车舆、器用、衣服各有等差。庶民房舍不超三间,不得用斗拱、彩色。”随着明末商品经济的发展,奢靡之风建起。明清方志谈到明末社会风气时,很少有不批评其“流风愈趋愈下,惯习骄吝,互尚荒佚”。宁波府在成化以前,为“物力有所限”,“其俗质”,“民易治”;嘉靖年间,风气转变。嘉靖以后,商品经济发展程度升高,江浙大部分地区的社会风气发生较大的变迁。居室方面,明初规定:“庶民房舍不过三间,不得用斗拱、彩色”;瓦舍也只限公候、品官之家使用;家俱则官民人等均不得僭用朱红金饰的桌椅木器,官员床面屏风槅子许用杂色漆饰;民间酒器不许用金,只许用锡、银或磁器、漆器。但明末社会上,不但士大夫,连百姓庶民之家也“重檐兽脊,如官衙然;园囿僭拟公侯,下至勾栏之中亦多画屋”,“厅事高广过倍”,“多缀兽头”,早已超过礼法规定。的限制而逐渐转向家具。唐代以前建筑屋身素朴,宋元以后,建筑木结构油饰趋于华丽,与华贵的须弥座和艳丽的琉璃瓦相呼应。毫无疑问,油饰的色彩与图案也是受等级制度制约的,例如红色从明代开始就禁止用于民宅。明清时期,民间祠堂、寺庙门窗梁柱,逐渐出现漆木贴金。清末和民国时代,朱金漆木雕的应用范围空前广泛。明清人的奢靡观念盛行,汪士信解释为“所谓奢靡,无非是‘衣服屋宇,穷尽奢华;饮食器皿,备求工巧;俳优伎乐,恒舞酣歌;宴会戏游,殆无虚日’”这四项。

明清江南商品经济长足发展是奢靡风气蔓延的物质前提。明朝中叶“奢能致富”的经济思想、明清奢靡(4)明代后期,社会风气起了相当大的变化,简朴守礼的风气,逐渐为奢靡僭越的风气所代替。明代初年,朱元璋申明官民第宅之制,对于大门的漆色,也有明确的规定。《明会典》载:洪武二十六年规定,公候“门屋三间五架,门用金漆及兽面,摆锡环”;一品二品官员“门屋三间五架,门用绿油及兽面,摆锡环”;三品至五品,“正门三间三架,门用黑油,摆锡环”;六品至九品“正门一间三架,黑门铁环”。同时规定,“一品官房……其门窗户牖并不许用髹油漆。庶民所居房舍不过三间五架,不许用斗拱及彩色妆饰”。《明史·舆服志》所记:“百官第宅,明初禁官民房屋,不许雕刻古帝后圣贤人物,及日月龙凤狻猊犀象之形。……洪武二十六年定制,官员营造房屋,不许歇山转角,重檐重栱,及绘制藻井。”消费的前提是社会经济的发展。在清代晚期的宁波,随着商品经济的发展,逐渐壮大的嫁奁业,经营的项目以嫁娶器皿为主体,而嫁奁业中提供的多为小件,如桶钵、镜箱、妆台等,主要还是请名师“家作”。所谓“家作”,是身怀绝技的手艺人在财主家中成年累月的制作,其中千工床、万工船和花轿都是“家作师傅”不惜年月制成,其中万工轿专供店铺出租。[15]

明清时期,宁波朱金漆木雕也逐渐走向成熟,手工艺人分工更加明确细致。官府对手工业匠人实行匠户制(5)“匠户”是元明两代户籍法中的一种特殊制度,这制度是用种种方式把有特殊技艺的工匠编为“匠户”,子孙世守其业,替国家服役。又以工作的对象和军民户籍的关系,分为“军匠”和“民匠”二种。在户籍中除“民户”和次多数的“军户”外,“匠户”的户数和人口超过其他任何特殊户籍。这制度从元初制定,一直到清初才明令取消。《吴晗史学论著选集》,轮班为官府服务,技艺高的有奖励。木匠、铁匠、漆匠、金银加工等分工严密,匠户世袭,手工业技术和生产能力得到了明显提高。宁波的木雕和漆器进一步市场化,除了官府建筑、寺庙佛像以外,民间富绅也可以使用朱金漆器具,这使得朱金漆木雕的应用更加普遍,也大大促进了该行业的发展。[16]不少身怀绝技的工匠从偏远山村走到城镇,靠手艺谋生。箍桶业之中的樟村“崔家班”栖身城内,一呼百应。象山籍名师徐筱照在宁波府城隍庙旁开店,以优良的朱金漆木雕赢得同行的好评。余姚陆埠帮的黄炳荣在宁波开佛雕店,奉化松岙的卓福根在宁波又新街也开了佛香阁菩萨店,佛雕艺人足迹大江南北。[17]明清时代,大量硬木从南洋进口宁波,此海外贸易为宁式家具的发展奠定了物质基础。硬木纹理自然,质地质朴细腻,满足了文人学士的文化精神表达需求。

明建文三年(1401),日本祖阿首先出使明朝到了宁波,带入黄金千两、扇百柄、屏风三对。两年后日本坚中圭密出使到宁波,带来了贴金屏风三副。而又隔了二年(1404),明代使者赵居任从宁波带到日本的物品有木雕朱漆器皿58件,盘14个,其中贸易品中有描金漆器。成化四年(1468),日本贡船到宁波,贡品中有“金屏风三副、黑漆大刀百把”。而由明朝皇室委托宁波府置办赠礼日本的,除丝绣品以外,其中有以下正宗朱金漆木雕:朱红漆戗金碗二十个;褥金黑漆戗金碗二十个……[18]清代废止了“匠户制”,手工艺匠可以自由地带徒弟和经商,商号、作场开始大量建立。特别师在鸦片战争五口通商之后,我国内外贸易尤为活跃,宁波与上海及长江口岸的航线贯通,宁波在各大城市的同乡会、商会不断建立,雕刻、漆艺、贳器、嫁奁、家具(又分中西式)、桶钵等分工愈细,竞争愈大,商业化越明显。[19]朱金漆木雕在明代与日本的交流中体现了重要价值。

(五)20世纪至今,工艺的衰落与恢复

朱金漆木雕工艺经过1000年的形成发展,民国时期逐渐衰落。中华人民共和国成立后,因“反对封建迷信”等政治活动的开展,朱金漆木雕暂停数年,不少艺人改行。1951年,市区及县区对民间手工艺人进行登记,并发救济金;1953年起分别成立手工业合作社;1956年政府发布了对民间手工艺的“保护、发展、提高”方针和“百花齐放、推陈出新”文艺方针。并且,1954年在北京举行的第一届全国民间美术作品展览,宁波油漆社著名老艺人曹久裕、方明祥、杨明才等制作的一套木胎泥金漆器获得许多专家好评,著名美学家黄苗子在专文中赞扬宁波漆木器皿继承了优秀的古法。1956年,浙江人民出版社出版《浙江民间美术选集》,著名的教授邓白先生将宁波戏台鸡笼顶称为“鬼斧神工的奇迹”。20世纪60年代,在全省二轻系统中开始朱金木雕生产。宁波市工艺美术学校于1963年开办木雕班,当时朱金漆木雕外销贸易额达36万元之多。1978年,由黄炳荣等人所在陆埠的工艺雕刻厂所有产品经由上海市、浙江省和宁波市的工艺进出口公司包销,销往我国香港、澳门等地,远至新加坡和美国,创汇4.9亿元。1979年,整修天童寺、阿育王寺,由于装饰殿宇、雕刻佛像的需要,朱金木雕工艺得以恢复。1998年,朱金木雕仍保持一定的生产规模[20]。这一时期朱金木雕工艺主要应用的地方有天童寺、阿育王寺等寺庙修建及佛教造像;陈设器物方面有宁波工艺美术厂的屏风、家具及室内陈设。仿古建筑有杭州市胡庆余堂和中药二厂工程等。

四、结语

宁波地区的朱金木雕形成于唐宋时期,兴盛于明清。其一:古明州是漆器和木雕最古发祥地,有悠久的历史传承和中国髹漆工艺的涵养,且有天然漆料及漆艺过程特需的温湿气候条件。其二:唐宋时期,明州港国际贸易兴盛,名贵木材的大量进口,为朱金木雕的发展提供了物质条件。其三:唐宋时期,明州经济繁荣,民众对于建筑物和家具的需求颇高,炫富攀比心理也使该工艺愈发精细、普及,装饰性器物与家具的大量使用,强化朱金木雕的发展。其四:浙东相对稳定的社会政治环境以及海外航海的开拓,进一步促进宁波朱金木雕在远古漆木技艺基础上形成其独特的民间艺术特色,且达到相当规模。其五是明清时期的婚嫁论财产观念造成的奢靡传统也在一定程度上促进了朱金漆木雕的兴盛。