家禽矿物元素营养势调控技术研究进展

2020-09-21杨小军颜家坤虎千力任周正段玉兰

杨小军 颜家坤 虎千力 潘 冲 杨 欣 任周正 段玉兰

(西北农林科技大学动物科技学院,陕西杨凌712100)

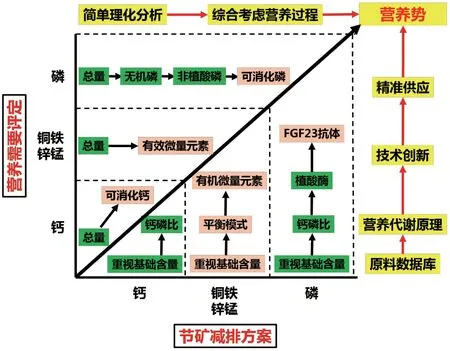

家禽精准养殖需要找准营养过程的本质差别和内在联系。矿物元素营养过程可以用差别大、联系紧来概括,找准矿物元素营养互作的本质差别与内在联系,就可以打造高效的矿物元素营养“执行力”,称之为矿物元素“营养势”。实际生产中,饲料矿物元素“过量添加,导致不平衡,引起缺乏症”时有发生,矿物元素经验性应用现象频发,严重限制了饲粮矿物元素的有效性利用,破坏矿物元素的营养“执行力”,削弱“营养势”,其实质对产业弊大于利。节矿减排是老话题,但近年来生态友好型畜牧业发展需要矿物元素营养不断注入新内涵、新发现、新技术。随着饲料分析技术和分子营养研究的不断深入,家禽矿物元素“营养势”调控技术迭代更新加速,可以期待家禽生产由高矿投入、高矿排泄向低矿投入、低矿排泄转型。

1 家禽饲粮矿物元素应用现状

1.1 家禽矿物元素需要量再分析

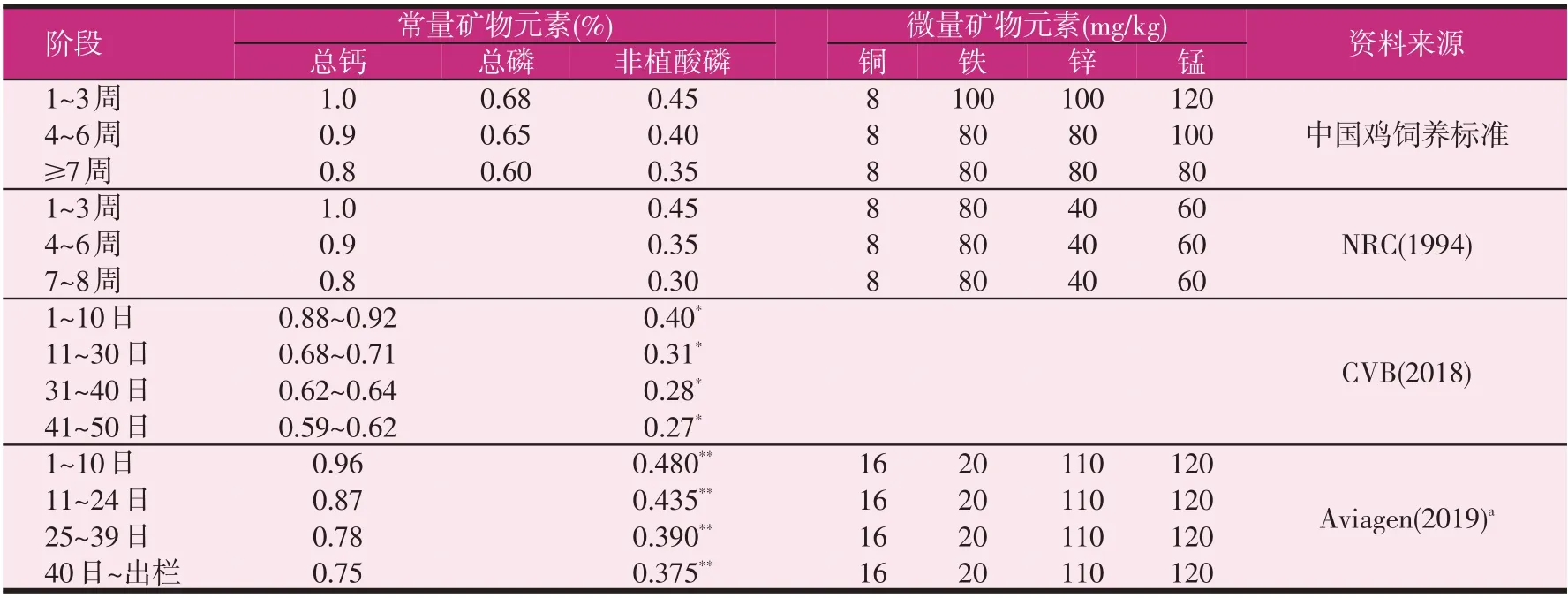

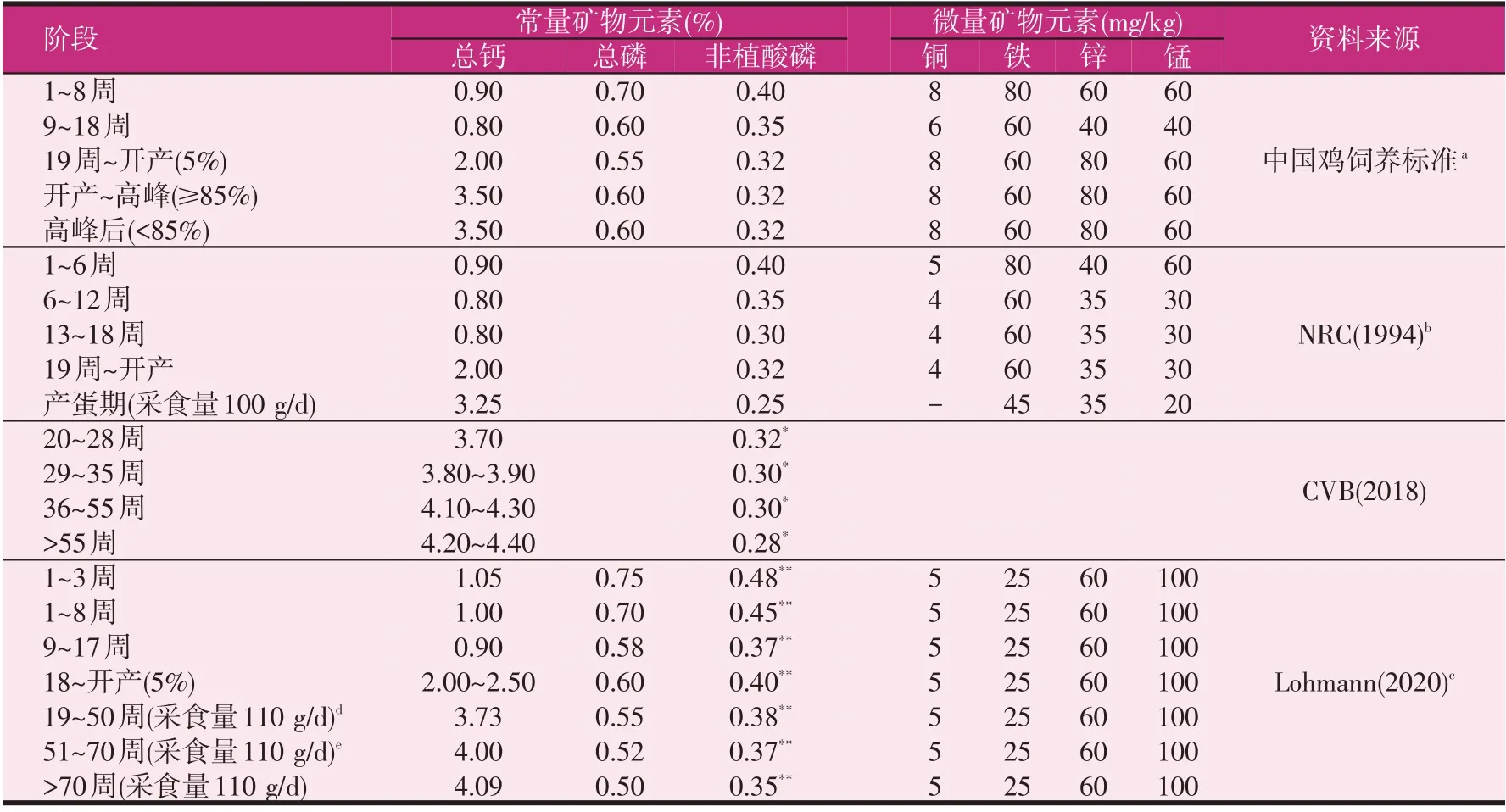

设计家禽饲料配方时,矿物元素添加水平主要参考由政府部门、学术组织或企业发布的营养需要推荐量。表1 和表2 列出了中国鸡饲养标准(NY/T 33—2004)[1]、NRC(1994)[2]、CVB(2018)[3]、Aviagen(2019)[4]和Lohmann(2020)[5]对肉鸡和蛋鸡的矿物元素营养需要推荐量。各类推荐体系之间,对鸡只生长(生产)阶段的划分有所区别,对同一阶段鸡只的矿物元素推荐量亦存在较大差异,主要受三方面因素影响:①鸡只品种,其生长速度、体型、采食量、蛋重等;②饲粮养分浓度,尤其是能量浓度;③生产目标,预防缺乏,最佳生产性能,最优边际效应等。分析矿物元素营养研究趋势可知,对鸡只的生长(生产)阶段进行精细化分[3],动态调整饲粮矿物元素添加水平[6],将是集约化家禽生产的发展方向。

1.2 家禽矿物元素饲料配制再认识

现实生产中,不同养殖企业间家禽饲粮矿物元素添加水平悬殊巨大,究其原因有五点:①不同营养需要推荐体系间差值较大,生产者的参考依据不一致(见表1、表2);②家禽对矿物元素的耐受能力较强,生产者通常设置较大的安全边际值;③过分强调矿物元素的特殊营养生理功能,甚至盲目多加;④矿物元素间交互机制复杂,未能形成模式化(组合式)应用方案;⑤未将矿物元素“低排泄”作为生产目标,生产者缺乏对饲粮矿物元素实施精准控制的驱动力。

表1 白羽肉鸡饲粮矿物元素推荐剂量

近年来,国内外家禽营养需要推荐体系更新速度缓慢,应加快更新频率,及时引入最新“节矿减排”理念,规范家禽生产中矿物元素的应用方案。当前,重点需要更新规范四方面内容:①矿物元素间拮抗作用主要体现在消化道的吸收层面,矿物元素间的协同作用则主要是营养过程的代谢层面;②应用“节矿减排”技术时(如植酸酶),应相应下调饲粮中的矿物元素水平;③矿物元素营养需要推荐量应包括基础原料中的含量;④从“总含量”向“有效含量”过渡。

表2 蛋鸡饲粮矿物元素推荐剂量

受上述因素影响,现阶段我国家禽饲粮中矿物元素的应用方案并不理性。矿物元素是不可再生的战略性资源,但是,家禽饲粮中的实际添加量普遍高于推荐量,甚至出现矿物元素过量添加,导致不平衡,引起缺乏症等现象,其直接后果是大量的矿物元素随排泄物进入土壤和水体,造成资源浪费和环境污染,矿物元素高投入高排泄已成为阻碍我国现代牧场建设的重要瓶颈。

2 家禽钙磷营养势调控技术

钙和磷是畜禽体内含量最高的矿物元素,二者在消化、吸收、代谢、利用、排泄五大营养过程中均存在复杂的交互关系[7]。因此,在配制家禽饲粮时,要打造高效的钙磷营养“执行力”,应保持钙与磷间的适宜比例。以肉鸡为例(见表1),其适宜的饲粮钙磷比例(总钙∶非植酸磷或可消化磷)约为2∶1,与机体内钙和磷含量的比例基本一致;对蛋鸡而言(见表2),由于蛋壳形成需要大量钙质,其适宜的饲粮钙磷比例(总钙∶非植酸磷或可消化磷)约为12∶1。值得注意的是,钙磷过量添加时,通常干扰其他营养素(尤其是矿物元素)的消化、吸收与利用[8];然而,在全球范围内,家禽生产中钙磷过量添加情况普遍存在[9],需要进行规范。有大量研究表明,保持肉禽饲粮钙磷比例不变,在一定范围内同时降低钙和磷的添加水平,不影响其生长性能发挥,例如,保持肉鸡饲粮中总钙与非植酸磷比例为2∶1,逐渐降低钙磷添加水平(①总钙0.90%、非植酸磷0.45%;②总钙0.80%、非植酸磷0.40%;③总钙0.70%、非植酸磷0.35%;④总钙0.60%、非植酸磷0.30%),对生长性能和胫骨质量无影响,且显著降低钙磷排泄量[10],更接近最优边际效应。对产蛋禽而言,其实际磷需要量亦较当前推荐量更低[11]。

2.1 钙

国内外家禽产业设计饲粮钙水平时,绝大多数配方师以总钙含量作为评判依据,简单默认机体对饲粮中钙的消化吸收效率为100%,这显然并不合理。有学者基于文献数据计算发现[12-14],家禽对玉米和豆粕中总钙的消化吸收效率仅为20%~30%,对石粉中总钙的消化吸收效率仅为60%~70%。由于家禽对饲料原料中总钙的消化吸收效率不高,且其主要来源的石粉分布广泛、成本较低,通常在饲粮中过量添加石粉以预防骨骼问题。钙元素对其他矿物元素存在较强的单向拮抗作用,过量添加时,严重干扰磷和微量元素的消化、吸收与利用,其原因主要有两点:①肠道具有钙元素特异性吸收机制;②钙是家禽饲粮中含量最高的矿物元素。因此,实现饲粮钙的精准供应已势成必然,应将饲粮钙水平评判体系由总钙向可消化钙推进。目前,关于家禽饲料原料中可消化钙的基础数据积累非常薄弱,亦缺乏成套的方法技术体系。测定时,应注意排除尿钙的干扰(如采用回肠末端法进行测定),还应考虑现实生产中植酸酶等饲粮因素对钙消化吸收效率的影响。此外,肉禽的日龄[15]、产蛋禽的产蛋阶段和蛋壳形成周期等[6],均对饲粮钙消化吸收效率有较大影响。有学者提出建立数学模型[16-18],综合分析饲料原料特征(如石粉的来源、纯度、组成、颗粒大小等)、饲粮营养特征(如钙、植酸酶、植酸磷、非植酸磷的水平)、动物特征(如年龄、采食量、产蛋阶段、蛋壳形成周期)、机体钙磷代谢特征(如胫骨灰分、血液钙磷水平),对可消化钙进行动态精准评估,值得进一步关注。据报道,石粉中铅、砷、氟、镉、铬、汞、硅、铁、镁等元素含量较高[19-20],饲粮添加时(尤其是产蛋禽),应注意防止重金属含量超标,并针对性调整饲粮中铁、镁等元素的水平。

2.2 磷

全球每年开采超过1 400万吨无机磷矿用于生产饲料添加剂[21],而全球畜禽每年将1 500 万吨磷排放至大自然[22],造成资源环境问题。畜牧业高磷投入、高磷排泄的根本原因有两点:①畜禽本身对磷的利用效率有限,如单胃动物无法有效利用植物性原料中的植酸磷;②饲粮磷精准利用技术研究有待深入,当前主要依靠植酸酶。将近年来的“节磷减排”研究进展总结为以下三个方面。

2.2.1 优化磷需要量评估体系

家禽对饲粮磷水平的适应区间较大[23],因此,配制饲粮时无需设置过高的安全边际值(保险系数),而应该根据需要量进行“精准供应”。总磷并不能准确反映饲粮磷对畜禽需要的满足程度。NRC(1954)提出用无机磷含量来衡量家禽饲粮磷供应情况,并强调饲粮中必须包含一定比例的外源无机磷(肉鸡≥56%)。NRC(1984)开始使用有效磷的概念。NRC(1994)[2]和中国鸡饲养标准(NY/T 33—2004)[1]推荐使用非植酸磷评估家禽的磷需要量和饲粮的磷营养价值。近年来,可消化磷(标准回肠真可消化磷)逐渐被行业接受[24],CVB(2018)[3]依据可消化磷推荐家禽的磷需要量。

国内外用于评定家禽磷需要量的指标主要包括生产性能、血液磷水平和骨骼灰分(钙磷)含量。为了获得较高的血液磷水平和骨骼灰分(钙磷)含量,评定出的家禽非植酸磷需要量通常已接近家禽对饲粮磷水平适应区间的上限,造成了饲粮磷浪费和粪尿磷排放。应将磷排泄量纳入家禽磷需要量评定体系,使用生产性能和资源环境指标共同计算最优边际效应。

2.2.2 做细植酸酶应用方案

植酸酶已在畜禽生产中普遍使用,据调查,我国家禽饲粮中植酸酶的添加剂量约为100~200 g/t[9],酶活性约为1 000~2 000 FTU/kg,蛋鸡饲粮中的植酸酶无需耐高温包被(成本更低),其添加剂量可能更高。

植酸酶能分解大量的植酸磷,应用植酸酶后,要根据其“磷当量”,理性下调饲粮中无机磷源的添加水平。肉鸡试验显示,以胫骨灰分(比例或重量)为参照指标时,500~1 000 FTU/kg 植酸酶的非植酸磷“当量”约为0.117%~0.168%,并发现胫骨灰分“重量”较“比例”更适于分析植酸酶的非植酸磷“当量”[25]。有学者以肉鸡胫骨灰分重量为参照指标,拟合出植酸酶非植酸磷“当量”预估方程[26]:①1~21 日龄,y=0.042 5×log2(1+x/250)+0.028 3 (n=7,R2=0.915 3,P=0.000 7);②22~42日龄,y=0.028 4×log2(1+x/125)+0.037 3(n=7,R2=0.823 3,P=0.004 8);式中,y为非植酸磷当量(%);x为植酸酶水平(FTU/kg)。但是,现有的植酸酶“磷当量”数据大多基于低钙磷饲粮得出,其实用性应得到进一步评估。

国内外对家禽磷需要的推荐量(见表1、表2),大多基于无植酸酶饲粮进行制定。实际生产中,由于植酸酶的广泛应用,不宜简单参考上述推荐剂量设置饲粮磷水平。有报道认为,蛋鸡饲粮中添加150、300、400 FTU/kg植酸酶时,其饲粮非植酸磷适宜水平分别为0.18%、0.15%、0.14%[27];蛋鸡饲粮中添加2 000 FTU/kg植酸酶时,无需额外添加无机磷[28-29]。

2.2.3 关注最新技术进展

植酸酶有效地解决了家禽对饲粮植酸磷消化能力弱的问题,然而,消化并不等同于吸收利用,应着眼于机体磷营养稳态机制,靶向开发“节磷减排”新技术。

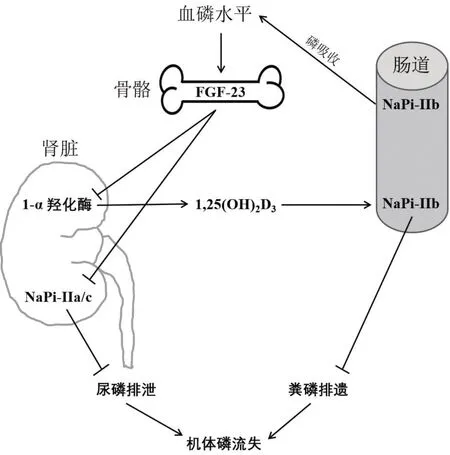

2000 年,一种新的骨源调磷激素被发现,命名为成纤维细胞生长因子23(FGF-23)[30-31]。FGF-23的发现更新了钙磷代谢调控信号网络,将传统的“甲状旁腺激素-1,25-二羟维生素D3”代谢轴扩展为“FGF-23-甲状旁腺激素-1,25-二羟维生素D3”代谢轴[32-33],具有里程碑式意义。近20 年来,FGF-23 对磷代谢的调控机制得到深入解析,简单概括,FGF-23 能下调肾脏(Ⅱa 和Ⅱc 型)和肠道(Ⅱb 型)钠磷协同转运蛋白(NaPi,负责磷的主动运输)的表达水平,继而降低肾脏磷重吸收效率和肠道磷吸收效率,最终促使机体磷排泄(见图1)[34-35]。因此,FGF-23又被称为“排磷激素”。

研究显示,FGF-23与家禽高磷排泄密切相关[6,11]。有学者认为,弱化机体FGF-23“排磷信号”是提高家禽磷存留效率的有效措施[36-37],并基于FGF-23抗体进行“节磷减排”技术创新。蛋鸡注射FGF-23合成肽疫苗,诱导FGF-23抗体,对生产性能无不利影响(不影响体重、产蛋率、蛋重,提高蛋壳强度),并且,血浆磷水平提高9.8%、血浆1,25-二羟维生素D3水平提高33%、排泄物磷含量降低23.5%、24 h 机体磷总排泄量降低20%[36,38-39]。母禽体内的FGF-23抗体可通过种蛋传递至后代,并在后代生长前期发挥作用,显著提高后代雏鸡(采食非植酸磷含量为0.2%的低磷饲粮时)14日龄时的血浆磷水平、血浆1,25-二羟维生素D3水平、胫骨灰分含量、体重、体增重和肉料比[40]。换而言之,FGF-23抗体可降低家禽对饲粮磷的需要量和排泄量。此外,FGF-23抗体从肠道磷吸收和肾脏磷重吸收层面改善机体磷存留效率,而植酸酶的主要作用是改善肠道磷消化率,因此,两者合用可实现叠加效应[41]。目前,FGF-23抗体仍处于研发阶段,应进一步探讨使用FGF-23中和抗体时家禽饲粮中适宜的钙、磷和维生素D3水平。

图1 成纤维细胞生长因子23(FGF-23)的核心调磷作用

3 家禽铜、铁、锌、锰营养势调控技术

分析现有文献,对畜禽铜、铁、锌、锰营养代谢机理研究较多,但精准评定家禽铜、铁、锌、锰需要量的资料相对缺乏,主要表现为四点:①基础原料中微量元素含量数据缺乏;②铜、铁、锌、锰之间交互关系复杂,设计试验时,受动物数量、处理数量等因素限制,无法全面模拟生产中的实际情况;③畜禽对饲粮中铜、铁、锌、锰的利用效率(尤其是基础原料、有机微量元素)数据积累不足;④对铜、铁、锌、锰“分阶段”饲喂方案探索较少。要实现铜、铁、锌、锰的精准供应,应关注以下四方面内容。

3.1 重视饲料原料中的铜、铁、锌、锰

部分家禽生产者,将基础原料中的铜、铁、锌、锰作为安全阈,简单按营养推荐体系(表1、表2)中的剂量额外添加铜、铁、锌、锰,实质上是对矿物资源的浪费,且造成污染问题。调查发现,按我国常见的猪鸡饲料配方计算,基础原料中:铜含量为5.07~6.54 mg/kg[42],铁含量为70.6~86.1 mg/kg[43],锌含量为21.3~31.0 mg/kg[44],锰含量为14.4~32.1 mg/kg[45]。基于以上数据,按中国鸡饲养标准(NY/T 33—2004)对产蛋鸡铜、铁、锌、锰的推荐量进行估算,基础原料对产蛋鸡的营养满足程度为:铜63%~82%、铁118%~144%、锌27%~39%、锰24%~54%。研究显示,陕西典型蛋鸡饲料的基础原料(含铜14~19 mg/kg、铁557~869 mg/kg、锌76~162 mg/kg、锰46~90 mg/kg),已能满足铜、铁、锰需求[46-49],因原料差异可能需要补充少量锌元素[49-51]。《饲料添加剂安全使用规范》(2017 年修订版)[52]对家禽饲粮的最高限量为铁≤750 mg/kg、铜≤25 mg/kg、锌≤120 mg/kg、锰≤150 mg/kg,若不考虑基础原料中所含的铜、铁、锌、锰,容易造成超限添加。原料种类不同、产区不同,其铜、铁、锌、锰含量差异较大,我国尚缺乏系统、专门的数据积累,建议在配制家禽饲粮时,根据原料具体信息进行精准分析或预测。

3.2 强调饲粮铜、铁、锌、锰“平衡模式”

铜、铁、锌、锰之间的协同与拮抗机制(尤其在吸收层面)已得到充分解析,其本质是一种元素影响其他元素的吸收与利用[53],在营养需要推荐体系中表现为,一种元素的需要量取决于饲粮中其他元素的含量。设计配方时,要实现营养“执行力”的极大化,应注重饲粮中各元素间的平衡。近年来,对微量元素营养生理功能的认知不断深入,发现在特殊生理状态下(如生长、繁殖、泌乳等),或者为实现特殊养殖目标时(如抗氧化、骨骼和蛋壳质量、免疫调控等),畜禽对微量元素的需要量存在差异。但是,在实际生产中,不宜为了过分突出某一项指标,而将某种元素盲目过量添加,若仅凭经验添加,忽略铜、铁、锌、锰“平衡模式”,可能造成“过量添加,导致不平衡,引起缺乏症”等现象。计算配方中铜、铁、锌、锰“平衡模式”,并非简单考虑额外添加的铜、铁、锌、锰间的“平衡”,而应根据基础原料中的含量,对“不平衡”的元素进行相应补充。研究人员对多个肉鸡饲粮铜、铁、锌、锰添加组合进行评估,发现以生产性能指标为依据时[54-55]:①8~21 日龄,基础原料中铜12.2 mg/kg、铁185.7 mg/kg、锌15.8 mg/kg、锰29.4 mg/kg 已能满足需求,无需额外补充;②22~42 日龄,基础原料中铜14.3 mg/kg、铁159.2 mg/kg、锌28.4 mg/kg、锰46.5 mg/kg,仅需额外添加铜10 mg/kg、铁100 mg/kg,即可满足需求;③若考虑微量元素对肉品质、免疫机能等指标的调控作用,应对各元素添加比例进行整体调整,不宜单独大量添加某一种元素。有研究认为,NRC(1994)中铜、铁、锌、锰的比例不适宜作为微量元素的最佳平衡模式[49]。

3.3 基于“有效铜、铁、锌、锰”配制饲粮

铜、铁、锌、锰来源不同,其可利用性各异。一般认为,家禽对有机微量元素(如氨基酸螯合盐)的利用效率最高,对无机盐(如硫酸盐)的利用效率次之,对基础原料中铜、铁、锌、锰的利用效率最低。有学者提出基于“有效铜、铁、锌、锰”的饲粮配制思路,在一系列试验中按以下规则计算肉鸡和产蛋鸡饲粮配方[56-57]:①将无机盐中铜、铁、锌、锰利用效率假定为100%;②将基础原料中铜、铁、锌、锰利用效率假定为30%;③将有机微量元素中铜、铁、锌、锰利用效率假定为150%;④采用NRC(1994)中推荐的铜、铁、锌、锰比例进行补齐。结果显示,按上述规则配制饲粮,有助于获得较优生产性能,且提高铜、铁、锌、锰的利用效率,与简单按NRC(1994)外源额外添加铜、铁、锌、锰相比:①21 日龄肉鸡粪便中铜、铁、锌、锰含量分别降低58.8%(50.4~20.8 mg/kg)、32.7%(802.8~540.3 mg/kg)、56.1%(330.1~144.8 mg/kg)、7.7%(315.7~291.5 mg/kg);②42日龄肉鸡粪便中铜、铁、锌、锰含量分别降低43.3%(17.1~9.7 mg/kg)、25.1%(545.0~408.3 mg/kg)、23.2%(246.5~189.3 mg/kg)、14.9%(237.5~202.2 mg/kg)。目前,关于饲料原料及添加剂中铜、铁、锌、锰利用效率的数据积累较少,需要进一步推进。

3.4 铜、铁、锌、锰“分阶段”饲喂方案

除中国鸡饲养标准(NY/T 33—2004)外[1],几种主流的家禽营养需要量推荐体系中(表1和表2),对铜、铁、锌、锰需要量的推荐值,均未依据鸡只生长/生产阶段的变化进行动态调整,这并不符合现代家禽生产对矿物元素精准供应的基本需求。根据行业发展趋势,中国鸡饲养标准(NY/T 33—2004)中[1],对鸡只生长/生产阶段的划分将会进一步细化,因此,需要行业围绕各细化阶段鸡只的铜、铁、锌、锰需要量积累数据。本团队参与编写由农业农村部饲料工业中心组织的《2018年度中国家禽营养研究进展》,发现铜、铁、锌、锰“分阶段”饲喂方案,并未受到行业的充分关注。

4 结语

矿物元素“高投入高排泄”现状已引起动物营养学家、资源环境学家和国家相关部门的重视。在深刻认知各元素之间差别与联系的基础上,以强化家禽矿物元素“营养势”为目标(图2),应围绕三大方向开展“节矿减排”研究工作:①添加剂端,探索矿物元素新剂型(如有机矿物元素),关注其利用效率;②饲料端,充分把握饲料原料及添加剂的特性,做好精准供应;③机体端,完善营养需要量推荐体系,合理利用各元素间的交互效应,做好靶向调控。近年来,磷元素饲料数据库已有较好积累,但钙、铜、铁、锌、锰的饲料数据库仍需完善;钙磷间交互效应得到较大重视,但铜、铁、锌、锰间的交互效应尚未完全融入家禽饲粮配方设计。当前,全球家禽饲养管理模式正发生巨大变革,不同条件下(笼养、平养、放养等)的矿物元素营养方案亦需细化更新。

图2 家禽矿物元素营养势技术体系