文明旅游对国家文化软实力提升的模型建构及实证研究*

——以柬埔寨吴哥景区中国游客为例

2020-09-21高明,何玮

高 明,何 玮

(浙江旅游职业学院,浙江 杭州311231)

0 引言

文明旅游是社会价值观和个体行为选择的放大镜,除行为心理学科外,还涉及经济、社会、法律、文化、传播、伦理甚至地缘政治等学科视角[1]。无论在学理上,抑或从现实考量,文明旅游的范畴甚广,紧密嵌于社会情境中。既有研究多从旅游者的不文明行为切入,倾向于反省自身德行不足。必须承认,常见报端的中国出境旅游者的不文明行为使得国家形象“污名化”。但客观来看,对外部环境的归因与行为的反省同等重要。随着旅游的外延越来越广,新模式和新业态为行为本身的传递和创造提供了更为肥沃的土壤,旅游者行为与环境之间的共演属性日益显现。一方面,我国快速成型的大规模出境旅游客群令部分不文明行为“被焦点化”,放大了中国崛起之于地缘政治的影响。另一方面,善恶交织是个体或群体交往的常见情景,不同国家、地区和族群之间,甚至同一国家不同区域的人群之间,或多或少都存在歧视(discri mination)和偏见(prej udice)[2]。将上述基本事实置于境外文明旅游的话题讨论中,不难发现:单纯归咎于中国游客个人素质和道德修养,抑或归因于中国文化弱点的观点均有失偏颇。事实上,由于跨境因素介入,集合两个国度物质结构与浸润自身文化的旅行行为错综复杂,在出境旅游中直接套用国内旅游语境下的文明旅游逻辑,犹如圆凿方枘,这也是当下中国出境旅游面对“二元窘境”的症结所在[3]。

迈入“大众旅游”时代的中国,在旅游位移广度、旅游消费频度和旅游体验深度等方面发生着深刻变化[4]。自习近平总书记提出“一带一路”倡议后,我国出境旅游加速向沿线国家转移。2018 年,中国游客到访“一带一路”沿线国家首破3000 万人次,较2013年的1549万人次增长了94%,年均复合增速超过15%[5]。这一进程下,庞大的出游群体和常态化的旅游消费叠加了旅游行为的异地性和暂时性,旅游行为的失范效应不断扩大[1]。从“埃及神庙到此一游”到“大闹泰国机场”,从“华尔街骑牛”到“卢浮宫水池泡脚”,中国游客境外旅行过程中的不文明行为深刻影响着海外民众对我国文化的感知。由此申言之,就文明旅游对国家文化软实力提升的实证研究兼具学理和时代意义,是旅游经济、公民素质、国家形象和“新公共外交”等问题的集合解。本文立足于计划行为学说,将文明旅游置于更为宏观的国家文化视域体系中,以“一带一路”倡议下的重要节点国家——柬埔寨为案例地,探讨到访吴哥景区的中国游客的文明旅游行为对建立国家文化软实力提升机制的借鉴意义,进而凝练两者间关联要素。研究相关成果不仅可以在旅游情境下丰富国家文化传播新语境,也可以为文明旅游的学术研究提供来自全球最大客源国的实证案例。

1 文献回顾

1.1 文明旅游与旅游不文明行为

2012年,中国跃居世界第一出境旅游大国。这一时期,全球出境旅游的学术研究也迎来大发展。围绕着“从旅游中获利”的义利观,海内外学者在出境消费特征[6]、出境市场发展[7-8]、境外目的地定位[9]、主客市场反转[10]、时空演进[11]等话题下展开实证研究,有关旅游推动社会经济发展的共识初步形成。随着研究逐渐深入,事物的另一极初见端倪,以道德弱化和秩序破坏为代表的行为阻碍了文化互鉴传导过程[12-13]。从学理性回溯,有关文明旅游的研究肇始于旅游过程中的不文明行为,因为文明旅游问题最直观的表征即是个体或群体的不文明行为。其研究进路多以“行为-心理”层面切入,相关成果在社会学、心理学和管理学等多学科间得到了认可[14]。西方学者鲜有将文明旅游作为关键词讨论,仅一些零星线索存在于旅游伦理范畴中。如从绿色文明角度考量的亲环境主义,认为亲环境主义是对精神世界观的伦理层面的反应[15-16],旅游者的社会心理结构对亲环境行为有着很好的预测能力。比较而言,由于制度文化与旅游场域差异,不文明旅游现象是西方学界广泛关注的话题,研究成果可概括为内涵宽、分支多、成果丰[17]。具言之,一是形成了以“顾客”或“游客”为代表的两条互相替换或重叠的主线,如“游客破坏行为”“游客越轨行为”“顾客非正常的行为”“顾客欺骗行为”“顾客不当行为”等平行概念都阐释了游客不文明行为[18]。二是相当一部分海外学者的研究触角涉猎了与可持续旅游相关联的游客行为,如旅游伦理和环境责任细分领域,泛化了旅游不文明行为。此外,西方研究场域还涉足博彩旅游、毒品旅游等鲜有国内学者涉及的领域[19]。代表性学者如Natan,他把与饮酒相关的暴力行为、毒品旅游、离经叛道的漫步、足球流氓、极限冒险、性旅游、公共场合性侵犯、耶路撒冷综合症等划入旅游情境下的越轨行为范畴,从精神动力社会学的视角来解释越轨旅游者行为[20]。

在国内,尽管田勇、邱剑英等学者早在21世纪初就关注文明旅游[21-22],但最初仅以倡议形式出现。概念上,胡静和杨忠元探索性地将文明旅游的主体延展至旅游产业链上的利益相关者[23-24]。孙天胜等将文明旅游与公民道德挂钩,认为旅游文明行为是公民道德在其旅游行为中的外化[25]。随着时间推移,尤其是国务院印发《提升中国公民旅游文明素质行动计划》后,我国文明旅游问题俨然成为一个公众话题,不文明旅游行为的成因、表现、危害及对策是舆论和学术热点。张国栋等提出了不文明旅游的根源在于旅游者非常状态下的行为惯性以及旅游过程中的匿名性[26]。依循这一逻辑,邱宏亮、郭鲁芳等学者通过定性与定量相结合方式,探究了我国出境旅游者不文明行为的成因,发现文化差异和公共空间秩序意识淡薄是主要影响因素[27-28]。林婧、胡传东等使用“道德弱化”这一概念描述旅游者不文明行为,刻画了不文明旅游行为的消极面[18][29]96。较之海外,我国学者更注重文明旅游的特定群体研究,强调人与物、人与人、人与地等各主体间的和谐[30]。本质上,中西学界对文明旅游与不文明旅游行为的认识和实证手段差异并不存在孰对孰错,从侧面佐证了当下就文明旅游定义还处于探讨阶段的事实,与达成学术共识尚有距离[31]。

1.2 国家文化软实力与出境旅游

美国学者Nye于1990年率先提出软实力概念。历经30年的学术争鸣,形成了三个维度的研究趋向:一是对软实力的理论探究;二是文化软实力的建构研究;三是从国家、国际政治和国际关系层面的文化软实力实证[32]。现阶段,无论从成果数量抑或学科成熟度考量,围绕国家与国际关系的文化软实力研究是西方学界的主流语境。正如Giegerich、Nye等学者所言,国家具备通过自己的软实力(Soft Power)实现国家目标的能力,其中文化软实力居于主导和核心位置[33-34]。我国学者熊正德在全球文化“软实力”的比较研究中指出,有别于Nye所指出的国际社会文化渗透的“软实力”,新时代国家文化软实力的基本内涵是“文化国力”。具体体现在人民的基本文化权益是否得到更好保障、社会的文化生活是否更加丰富多彩、人民的精神风貌是否更加昂扬向上,更体现在世界范围内良好的国家形象和吸引力[35]。沈壮海等进一步将国家文化软实力划分为包括“知”与“行”在内的环境责任行为、国家利益感知、文化素养等维度[36]。

“新公共外交”为境外旅游者赋予了活性符号的意义,世界视野中行走的旅游者与国家文化软实力休戚相关[37]。中国情境下,综合国力的不断上升强化了旅游者个人形象与国家形象有机统一的主观意愿[38]。旅游者在游历中加深了对物质文明和精神文明的理解,获得体验和经历;旅游目的地满足了旅游者体验、修正文化偏好的需求[39-40]。归结而言,国家文化软实力不仅是资源要素集合,更是主体、客体、载体和介体的动态耦合过程,旅游的强带动、场景性十分契合这一进程。换言之,旅游体验使得国家文化传播有趣生动、易于接受[41]。纵观全球学术界,关注公民出境旅游与国家文化软实力的成果尚显单薄,旅游学科暂未提供有力的研究框架和理论解释。不过,文化和旅游的加速融合为旅游推动国家文化软实力传播的机理打开了新视角。伴随着政府的强烈干预、学者的多重共鸣与行为主体的自我反省,文明意识和国家文化软实力的社会自发觉醒正在形成。

2 研究设计

2.1 理论模型与假设

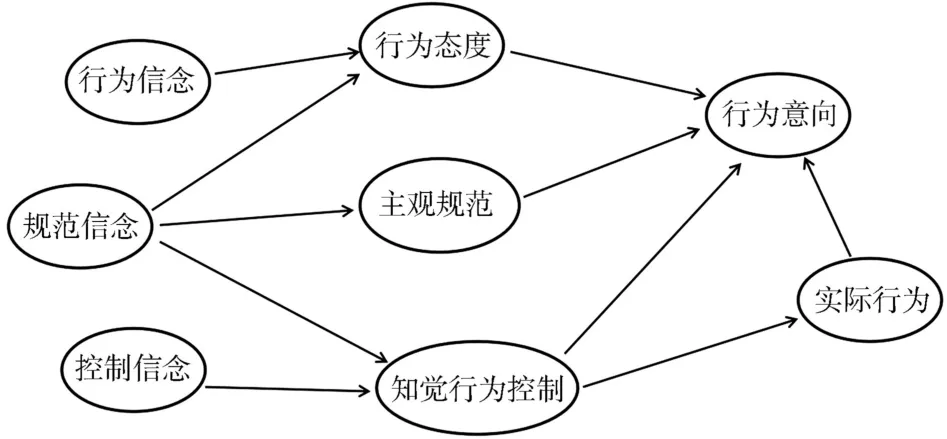

图1 计划行为理论模型

1975年,美国学者Fishbein和Ajzen提出的理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)改变了人们对行为合理产生的认知,它认为任何因素只能通过态度和主观准则间接地影响使用行为。该理论的重要隐设是,人有完全控制自己行为的能力。不过事实情况是,个体行为受到管理干预以及多元复杂的外部环境制约[42]。换言之,人的行为并不是百分之百的出于自愿,大多处于约束与控制之下[43]。1991年,在理性行为理论基础上,Ajzen提出了更精准度量个体行为的计划行为理论,包括行为规范、主观规范和知觉行为控制三个维度,其结构模型如图1所示。旅游产业链长、链上要素多。学者们试图依托计划行为理论较强的预测能力,明晰旅游者作为行为主体的参与过程和决策机理。概括来看,计划行为理论在旅游领域的研究已在低碳旅游意愿、绿色饭店消费选择、生态及环境行为等细分方向取得了相当进展,理论良好的预测与解释能力得到了验证[44-45]。惯常情况下,中远程的出境旅游是深思熟虑的思考行为,是个体基于有计划的判断做出的选择。因此本研究将计划行为理论作为基础分析框架是合理的。进一步分析,行为态度是驱动行为意向的有效预测变量,可以解释与预测行为意向。大量研究已证实,社会对特定行为的评价会显著影响个体的特定行为实施[46]。由此可以推断,我国出境旅游者对文明旅游的看法会影响其在海外的旅游行为。就主观规范而言,其是驱动行为意向的有效预测变量,可以解释与预测行为意向。在探讨主观规范与行为态度的关系维度上,不管是空间正义理论,抑或认知失调理论,能从理论层面有效解释主观规范对行为态度的影响作用[47]。出境旅游中,游客的文明旅游主观规范可能受到以群体行为、国家民族意识、制度约束等为代表的外界环境影响。换言之,出境旅游者对感知的道德、文化、法律规范会影响其文明旅游行为。知觉行为控制反映个体过去的经验和预期的阻碍,即个体对行为的意志控制会受制于空间、朋辈、环境等多维度的现实约束。本文中,出境旅游者的知觉行为控制设定为实施文明旅游行为的难易度。

综上,本研究在参考《中国公民出境旅游文明行为指南》的基础上,借鉴我国学者童清艳等和熊正德等就文化传播力与文化软实力评价体系[13][35],进一步将我国赴海外旅游者体现的国家文化软实力细分为公共秩序意识、环境责任意识、个人文化素养意识、国家利益意识四个维度。此外,旅游者在文明出游过程中的行为与文化价值存在着现实的统一与对立,人不仅是文化价值的需求者,更是文化价值的承担者[48]。基于此,本研究将文化体验作为个体欲实施文明旅游行为的倾向量度,成为实际行为的前置变量。基于上述因果关系,设定的假设如下:

H1:我国出境旅游者主观文明规范对文化体验有显著正向影响。

H2:我国出境旅游者文明的行为态度对文化体验有显著正向影响。

H3:我国出境旅游者知觉行为控制对文化体验有显著正向影响。

H4:我国出境旅游者主观文明规范对国家文化软实力提升存在显著正向影响。

H5:我国出境旅游者知觉行为控制对国家文化软实力提升存在显著正向影响。

H6:文化体验对国家文化软实力提升存在显著正向影响。

H7:文化体验作为中介变量,影响了文明旅游对国家文化软实力的提升。

基于以上假设,建立研究假设模型如图2所示。

图2 研究假设模型

2.2 案例地

吴哥王城,位于柬埔寨王国暹粒省,真腊王国吴哥王朝的国都,于12世纪后期由高棉王国国王Jayavar man扩建而成。城内散布多处吴哥遗迹,拥有世界上最大的庙宇和世界上最早的高棉式建筑,以浮雕细致而闻名。1992年,联合国教科文组织将其列入世界文化遗产。作为柬埔寨国宝,吴哥遗迹是该国最为靓丽的旅游名片,始终占据外国游客到访目的地榜首。据柬埔寨国家旅游部(Ministry of tourism,Cambodia)2019年1月数据显示:2018年吴哥景区共接待来自194个国家的259 万人次游客,其中中国游客逾112万人次,同比增长23.43%[49],连续4年列居国际游客之首。

研究选取吴哥景区作为案例地,其考量有三:第一,对于中国出境旅游者而言,柬埔寨吴哥景区是一个新兴的旅游目的地,具备高关注、快增长的典型特征;第二,从生命周期理论来看,柬埔寨旅游业方兴未艾,将吴哥景区作为案例地可开展覆盖全生命周期的动态跟踪研究,兼具长远意义;第三,柬埔寨是“一带一路”倡议中的重要节点国家,对其开展的类比认知研究有助于深化中国-东盟区域旅游协作,政治意义显著。

2.3 数据收集与特征

2018年8月,在参照既有研究量表和专家指导意见后,构建了变量的策略项目与问卷项目,形成问卷初稿[50-52]。在小样本预调研(40份)基础上,研究针对吴哥景区和赴柬中国游客的实际特点对题目设置和语言叙述进行检验与修正,剔除了理解偏颇和语义不明项目,形成正式问卷。研究借助在柬埔寨王国开展社会服务的机会,分三次(2018年7月、11月与12月)在吴哥王城(大吴哥景区)范围内以调查问卷形式获得第一手数据。具言之,研究选取吴哥景区中游人如织的“网红打卡点”进行抽样,六处采样点分别是:吴哥窟(Angkor Wat)、巴戎寺(Bayon)、巴芳寺(Baphuon)、空中宫殿(Phi meanakas)、战象平台(Terrace of the Elephants)和癞王平台(Terrace of the Leper King)。

为在众多海外游客中识别中国旅游者,研究采用的步骤细分为:首先依据肤色和外貌初判国籍,询问是否来自中国(含港澳台地区)以及其出行目的,进而判断是否是样本群体;其次,依循游客“分波式群出”的特征,研究采用群抽样法,在每个目标群体中随机抽取2位游客,通过纸质问卷一对一自填方式完成样本收集工作。研究周期共发放320份问卷,其中有效问卷为290份,有效率为90.06%。有效数据和样本人口统计分布如表1与表2所示。

表1 样本人口统计有效数据统计(N=320)

表2 样本旅游者基本特征(N=290)

表2所示,受访者男女比例约为1∶1.3,女性受访人数略多于男性。就年龄而言,近八成的受访者处于中青年期,结果与我国出境旅游的趋势相符,彰显了80、90后已成为我国出境旅游的主流群体。25~34岁与35~44岁游客是出游主力,占据受访者的61%;而25岁以下的中国年轻出境旅游者也占到总出游人数的17%。观之受访者教育水平,大专及以上学历的占比过半,达57%。在赴柬中国旅游者中,企业人员和自由职业者占据主体地位(占比61%),在政府及事业单位工作的员工次之,为22%。收入方面,月收入以2 001~4000元与4 001~6000元的人数居多,占比为67%。从出国次数来看,具有2次以上海外旅行经验的受访者占到总样本的85%。样本的人口结构特征大体描述了到访吴哥景区的中国旅游者面貌,即年轻化、高学历、有海外旅行经验的中等收入群体。

3 实证分析

3.1 因子分析

使用SPSS22.0 进行正态性检验,由数据来看,KS检验结果显示全部变量的显著性概率(Sig.)均为0.000,研究变量符合正态分布。K MO值大于0.7,且Bartlett’s球形假设被拒绝,证明了较好的因子分析结果和变量之间的相关性。进一步就自变量(主观规范、行为态度、知觉行为控制)、因变量(国家文化软实力提升)及中介变量(文化体验)进行探索性因子分析,一共萃取3个公因子,用最大方差法进行因子旋转,得到旋转后的因子成分矩阵,见表3与表4。实质上,影响国家文化软实力提升的因素是多维的,研究中最小方差贡献率也超过社会科学研究中60%的一般标准(达到63.70%)[53],各因子呈现了较高的可靠性和可信度。

就因变量(国家文化软实力提升)进行变量说明。研究采用5级李克特量表计分,从十分不赞同到特别赞同,对应权重维度计分分值为1、2、3、4、5[47][54]。提升公共秩序意识,以“在吴哥景区的文明旅游,提升公共秩序意识”的问题来测量(平均值M=4.13,标准差SD=0.74)。提升环境责任意识,以“在吴哥景区的文明旅游,提升生态环保意识”的问题来测量(平均值M=4.38,标准差SD=0.81)。提升个人文化素养意识,以“认识到保护吴哥古迹和尊重柬埔寨本土风俗、文化和宗教信仰,进而提升个人文化素养的意识”的问题来测量(平均值M=4.51,标准差SD=0.89)。提升国家利益意识,以“遵守《中国公民出境旅游文明行为指南》和柬埔寨当地法律法规,维护个人和国家形象和权益意识”的问题来测量(平均值M=4.49,标准差SD=0.81)。

表3 自变量因子分析

表4 中介变量因子分析

3.2 信效度检验

采用α系数信度检验模型对问卷量表进行检验,结果由表3与表4呈现。具言之,克朗巴哈系数分布介于0.701至0.873间,远高于0.6的基础标准,体现了数据结构较高的一致性和稳定性。研究的效度检验主要由收敛效度和区别效度两个维度体现。收敛效度衡量一个构念内测量变量间的同质性程度。研究中各变量的因子载荷最小为0.664,符合不小于0.5的最低标准。衡量潜变量间的差别性以及不相关程度的区别效度,由AVE值作为指标。研究各变量的AVE值远高于一般要求的0.5最小值,区别效度视为良好。

3.3 自变量回归分析

自变量回归分析结果由表5呈现。研究借鉴Hair等学者的实证方案,Smart PLS 2.0以PLS Al gorit h m计算模型的路径系数,基于Bootstrap 方法进行显著性水平检验,其结果以T值来反映[55]。R2(多重判定系数)代表外源潜变量对内源潜变量变异的解释程度。一般地,R2及调整R2应满足大于0.2的标准[56],实证结果符合标准。具言之,我国出境旅游者主观文明规范对文化体验有着显著影响(β=0.666,P<0.001),假设1成立的同时说明了我国出境旅游者的旅游行为与决策带有伦理特征,自我约束力、价值观与文化意识之间存在正向演进趋势。其次,文明行为态度对文化体验回归值为β=0.381,P<0.001,表明文明的行为态度对文化体验存在显著的正向效应,假设2 成立。另外,我国出境旅游者知觉行为控制对文化体验有显著影响的假设也得到了验证(β=0.173,P<0.001)。综合来看,文明旅游作为一种道德自觉存在,隐含着构建以道德发展为主线的旅游“伦理气候”必要性[57]。由此申言之,我国旅游者的“慎独”行为能够有效减缓对旅游目的地的负效应,如对自然资源、文物古迹、公共空间、民俗风貌的破坏等。此外,人口统计变量中的教育水平、收入和出国次数三项指标与文化体验呈现正相关,但年龄指标的关联性不强。可能的原因是研究样本中44周岁以下的游客占比达到78%,近八成的中青年受访者使得样本分布特征的边界发生了变化。

表5 文明旅游的回归分析

3.4 因变量回归分析

国家文化软实力提升的回归结果如表6所示。首先,本研究中四个内源潜变量公共秩序意识、环境责任意识、文化修养意识和国家利益意识的修正判别系数R2分别为0.370、0.375、0.296、0.907,满足实证标准,四者的方差可被解释为30.7%、37.5%、29.6%、90.7%。其次,游客主观规范和知觉行为控制分别对国家文化软实力提升呈现显著正向影响,数值分别为β=0.574、P<0.01和β=1.207、P<0.001,结论佐证了我国出境旅游者的自觉自律意识是国家文化软实力提升的重要手段,假设4与5随即成立。进一步推敲,依次对公共秩序意识、环境责任意识、个人文化素养意识和国家利益意识进行回归分析,结果显示:主观规范显著推进了环境责任意识强化(β=0.319,P<0.001)。再者,知觉行为控制对国家文化软实力提升的四类意识不仅具有正向促进作用,且影响显著。类似地,文化体验对国家文化软实力提升的作用机理也与上述结果相仿,两者间存在正相关(β=0.507,P<0.01),假设6的推论亦成立。此外,文化体验对公共秩序意识、环境责任意识、文化修养意识和国家利益等四项均有显著促进作用,证实了“文化体验→国家文化软实力提升”路径的可行性。

表6 国家文化软实力提升的回归分析

人口统计变量中,年龄对国家文化软实力提升呈显著负相关(β=-0.238,P<0.01),说明年龄越小,对国家文化软实力提升效果越明显。就出国旅游次数来看,其并不完全影响国家文化软实力提升,仅对提升个人文化素养意识和国家利益意识呈现出显著正向影响。教育水平和收入水平变量对国家文化软实力的提升效果不显著,究其原委可解释为:年轻化、高学历、中等收入的中国旅游者是出境旅游的主力,他们大多成长于中国繁荣时期,物质环境优渥、接受过高等教育是这一群体的普遍肖像。当我国出境旅游主体的关注由“风花雪月”的物质需求转向“星辰大海”的精神满足时,年轻群体对国家治理模式和发展路径的见地愈加深刻、多元。换言之,伴随着80后、90后群体不断强化的国家认同感[58],现今国家文化软实力的表述在境外旅游行为中更接近文化自信。

3.5 中介变量分析

使用Smart PLS 2.0逐步回归法检验模型变量的中介效应。表7显示,文化体验的中介效应均表现为显著,T检验值也呈现显著性。因此,文化体验在主观规范、感知行为控制和文明行为态度检验中发挥部分中介效应。此外,文化体验中介效应在总效应中占比较高的事实情境实证了文化体验在国家文化软实力传播中的强传导效能。

表7 中介效应检验

4 结论与讨论

民心相通是“一带一路”倡议加快实施的关键基础。作为民心相通的重要实现方式,文明旅游是传递中国文化、讲好中国故事的天然纽带。本研究在借鉴海内外研究成果的基础上,建构了文明旅游对国家文化软实力提升的作用模型,并对赴柬埔寨吴哥景区的中国旅游者展开了大样本实证。作为“一带一路”重要节点国家,柬埔寨拥有世界级旅游目的地、快速增长的中国客群及广阔的产能成长空间,这使得本研究兼具学理和现实意义。

4.1 研究结论

第一,文化体验受到主观规范、文明行为态度和知觉行为控制的直接正向影响,展现了中国出境游客对文明旅游规范的认知、自觉遵守旅游文明规范的意愿与文化体验休戚相关的事实情境。这与李创新、樊友猛、谢彦君等学者的研究结论基本一致[59-60],即旅游者对文明旅游行为的正面态度能够支撑起社会共同规范和秩序的执行。

第二,受访群体的主观规范和知觉行为控制对国家文化软实力提升具有显著正向影响。主观规范有效强化了环境责任意识,样本的知觉行为控制对国家文化软实力提升的影响十分显著。可见,突出个人意识和自我约束力的正向培养,是打造中国国家文化软实力的有效路径。

第三,作为重要中介因素,文化体验对国家文化软实力四个维度的提升起到了核心促进作用。这说明利己价值观是伦理范式成型的重要因素,由此影响旅游者的责任归因和结果意识,进而激发个体的民族自豪感和国家认同感。微观来看,旅游者只有置身当地生活情境,真正参与到旅游中来,才能切身体会到自然环境、人文环境等对旅游体验的重要性。通过参与形成换位意识,是形成文明旅游行为利己价值观念的重要条件。

第四,人口统计分析结果的多样性刻画了我国出境旅游者年轻化、高学历、中等收入的群体肖像。教育水平、收入水平与文化体验之间存在正相关效应,但对国家文化软实力提升的效果并不显著。就出国旅游次数来看,尽管其与文化体验之间存在显著积极影响,但并不完全影响国家文化软实力提升,仅对提升个人文化素养意识和国家利益意识呈现出显著正向影响。类似地,年龄指标仅对国家文化软实力提升呈现显著负相关,即年龄越小,对国家文化软实力提升效果越明显。

4.2 管理启示

舆论和学界对文明旅游的关注体现了中国社会文明意识趋向觉醒。以此为背景,研究将问题置于“一带一路”倡议的宏观背景下,探索文明旅游提升国家文化软实力的作用机制。本研究的具体解读在对政策制定和政府施策方略上,以及对社会行为的精准把握方面,均彰显了现实价值和实践启示。

第一,在我国出境旅游市场趋于成熟的时代背景下,社会各界在宣传境外旅游目的地和尊重异域文化的同时,更应强化文化自信的重要地位。当下,为旅游不文明现象理性地“正视听”恰逢其时。过往社会舆论过分渲染中国游客境外不文明现象的导向,明显有悖于旅游空间正义的伦理公正,阻碍了文明旅游理论体系建构。一定程度上,上述环境有损于中华文化自信的塑造,对出境旅游者的行为意图形成起到了反向作用。学界有义务引导舆论就“阶段性的不完美”和“结果的和美”的客观状态进行思辨。从空间生产与旅游空间重构视角解构,国际旅游语境下的不文明行为实质是空间生产、修复、再生产和重构的过程,是文明意识趋向觉醒的历史必然。

第二,结伴旅游是我国出境旅游的主要形式[61],亲人、朋友在对个人行为存在示范影响的同时,还对旅游者有着规劝效应。与既有成果相类似,研究证明受访者所处的社群的支持对个体意向将产生直接正向影响,揭示了集体主义思想作用于个体意愿的可行性。为此,通过整合亲朋好友、社会组织、政府及旅游链上参与者等利益相关主体,合力实施公民出境旅游文明建设战略,进而以“文化自觉”形式立体展现国家物质结构的多样性和文化的包容性,不失为多元化推进国家形象非官方传播的好办法。

第三,通过理顺旅游者、旅游地和属地居民的三方诉求,提升中国旅游者的出游体验,进而为文化遗产寻求一条可持续发展路径。如前所述,中国旅游者在柬埔寨的文化旅游过程中,游览、参观、消费及体验等活动对个体的内在心理起到了积极的促进作用。那么,随着中国步入大众旅游时代,中国游客深入全球各地的频次大幅增加,旅游地居民与中国游客深层而广泛的互动已是普遍的社会现象。基于此,旅游业界应利用好中国旅游业四十年的发展经验,加快旅游智力输出步伐,协助“一带一路”沿线国家了解中国市场,推动属地居民通过旅游发展实现经济、心理、社会等方面的增权[62]。在“共识”“共存”“共享”的国际合作框架下,以旅游为载体构建人类命运共同体。

第四,唯物主义认为文化软实力之“软”在于其作用形式之隐性和柔性,而“软”的“观念镜像”深层链接了国力、国家权威和民族价值[63]。因此,旅游链上利益相关者应积极把握年轻群体在境外出游时所表现的新特征,契合其多元化倾向,利用好数字技术手段和新媒体思维,不断强化他们已有的对公共秩序、环境保护、国家利益等的自我感知意识,营造良好的游历环境并增强文明公约意识。

4.3 研究不足与展望

随着“一带一路”合作倡议的广泛实施,我国与沿线国家友好合作水平提高至前所未有的高度。中国与柬埔寨正按照2019年签署的《关于构建中柬命运共同体的行动计划(2019-2023年)》文件,在政治、安全、经济、人文四大领域共建国与国命运共同体。旅游是深化合作的“排头兵”,两国依托规模庞大的出游人群与2019中国-柬埔寨文化旅游年的开展,持续扩大、充实双向旅游规模和合作内容。

出境旅游因跨文化和跨境因素的介入,面临更为复杂的社会关系和跨文化挑战。在不同主体视角、不同文化背景和不同利益关系中就文明旅游活动与国家文化软实力话题展开观察和探究,是未来研究的主要方向。