手法复位石膏外固定与接骨板内固定治疗桡骨远端骨折效果比较

2020-09-05戴向华

田 备,戴向华

(南通市通州区第三人民医院骨科,江苏226311)

桡骨远端骨折(distal radius fractures,DRF)是指桡骨远端3 cm 内的骨折,是年龄60 岁以上老年患者第二大常见骨折,国外10% 65 岁以上白人女性发生桡骨远端骨折[1-2]。手法复位石膏外固定和接骨板内固定是临床常用的治疗桡骨远端骨折方法[3]。手法复位石膏外固定法操作简单,手术创伤小,复位效果较好,但固定维持效果欠佳[4]。接骨板内固定方法提倡严格的内固定,有助于患者恢复独立生活能力,近年来应用逐渐增多。本研究选取2015 年3 月—2018年2 月在我院治疗的75 例桡骨远端骨折患者,比较手法复位石膏外固定与接骨板内固定的治疗效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 桡骨远端骨折患者75 例,根据治疗方式的不同分为手法复位石膏外固定组(石膏组)42 例和接骨板内固定组(接骨板组)33 例。石膏组42 例中男性 22 例,女性 20 例;年龄 57~80 岁,平均65±5.9 岁;骨折分型:B2 型 15 例,B3 型 12 例,C1 型9 例,C2 型 4 例,C3 型 2 例;致伤原因:交通事故 26例,意外跌倒10 例,高处坠落6 例。接骨板组33 例中男性20 例,女性13 例;年龄为55~78 岁,平均63±6.5 岁;骨折分型:B2 型 14 例,B3 型 7 例,C1 型7 例,C2 型 3 例,C3 型 2 例;致伤原因:交通事故 20例,意外跌倒9 例,高处坠落4 例。两组患者性别、年龄、骨折分型等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。入选标准:(1)年龄≥55 岁;(2)符合手法复位石膏外固定或切开复位钢板内固定治疗指征;(3)新鲜桡骨远端骨折。排除标准:(1)AO 分型为A型骨折;(2)不能正常沟通及配合者;(3)有糖尿病等影响骨折愈合的疾病;(4)骨折部位存在严重感染。本研究已通过我院伦理委员会审批。

1.2 治疗方法 (1)石膏组:根据术前影像学检查明确骨折端所在位置,选择局部麻醉或者臂丛麻醉。患者患肢外展,一位助手握住患者食指和中指沿前臂纵轴向远侧牵引,另一位助手双手握住肘关节上方做对抗反向牵引,主治医师对腕部进行牵引、按压等复位操作,影像学检查确认复位成功后使用石膏进行外固定。术后患肢抬高,术后3 d 内每日检查患肢手指循环、感觉情况及石膏松紧程度,1 周后复查骨折是否移位,定期复查,骨痂形成后拆除石膏。指导患者进行功能康复锻炼。(2)接骨板组:采取臂丛阻滞麻醉,患者仰卧位。在患侧前臂远端掌侧作Henry 切口,沿着桡侧腕屈肌腱分离并保护动脉,将桡动脉拉向桡侧,正中神经与桡侧腕屈肌拉向尺侧。切开旋前方肌部分组织,进行剥离处理,充分暴露骨折断端。对骨折处进行复位,恢复骨折对位、对线,使用锁定接骨板固定骨折处。术后指导患者进行功能康复锻炼。术后随访时间石膏组8~14 个月,接骨板组 9~14 个月。

1.3 观察指标 (1)临床疗效:在随访终点采用Gartland-Werley 腕关节功能评分系统[5]评估临床疗效,该系统包括残余畸形(0~3 分),主观评价(0~6分),客观评价(0~5 分),关节炎改变(0~5 分),神经并发症(1 或3 分)及石膏导致的手指功能差(1 或2分),累计得分,功能与得分成反比。临床疗效评定标准:0~2 分为优,3~8 分为良,9~20 分为中,≥21 分为差。优良率=(优例数+良例数)/总例数×100%。(2)腕关节功能恢复状况:在随访终点测量患侧掌倾角、尺偏角、尺骨移位、握力(与对侧相比)、腕曲伸度及前壁旋转度。(3)手术相关并发症:轻微并发症(浅表感染、压疮/皮肤过敏等)、无需手术的并发症(神经病变、复杂性区域神经痛、早期固定移位等)、需要手术的并发症(肌腱断裂/粘连、感染、神经病变、固定移位等)。

1.4 统计学处理 应用Graphpad Prism 5.0 统计学软件对数据进行处理分析。计量资料以表示,组间比较采用t 检验;计数资料以频数和率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

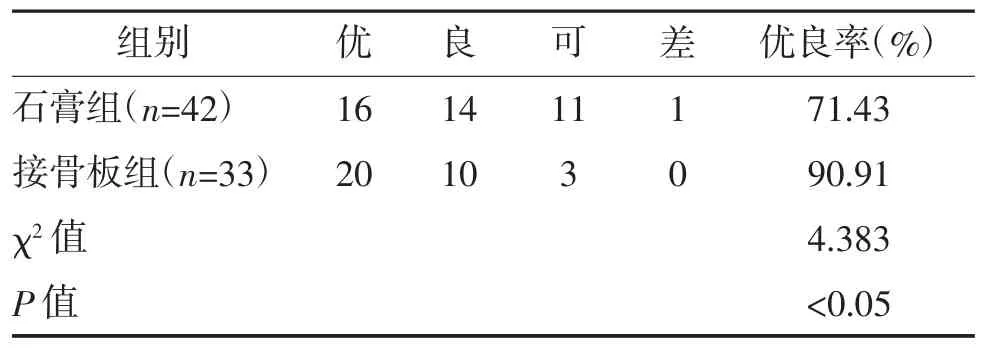

2.1 临床疗效比较 接骨板组Gartland-Werley 功能评分 4.6±1.4 分,低于石膏组的 7.1±1.1 分;接骨板组临床疗效优良率90.91%,高于石膏组的71.43%,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较 例

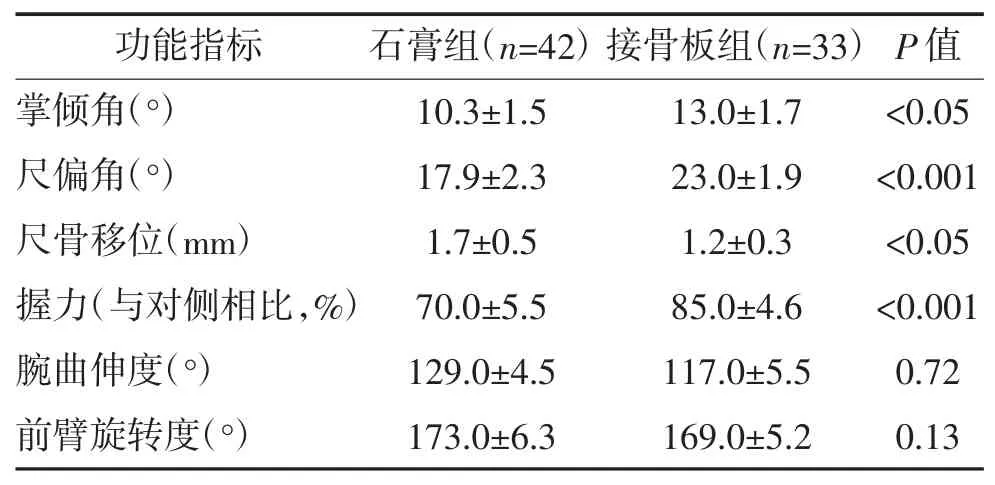

2.2 腕关节功能比较 接骨板组患侧掌倾角、尺偏角、握力大于石膏组,尺骨移位小于石膏组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组腕曲伸度及前臂旋转度比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组腕关节功能比较

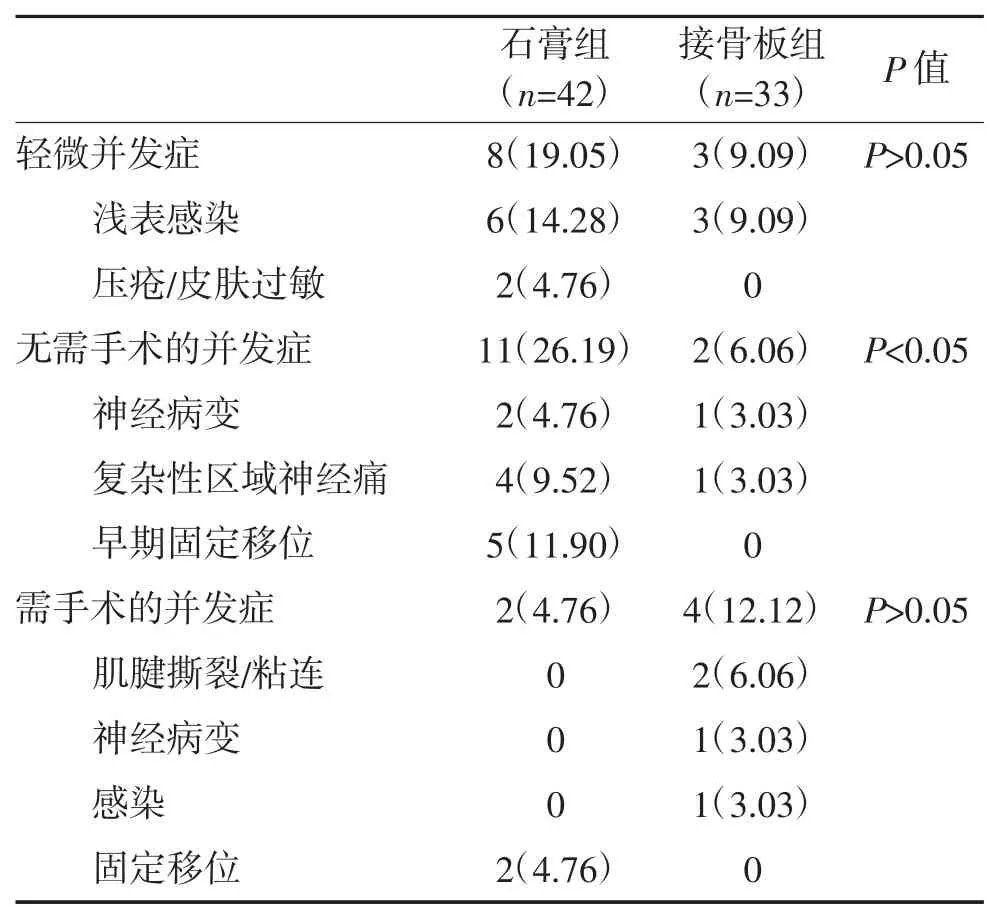

2.3 手术相关并发症比较 接骨板组无需手术的并发症发生率低于石膏组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

表3 两组手术相关并发症比较 例(%)

3 讨 论

DRF 治疗目标为恢复上肢的活动性和稳定性。手法复位石膏外固定操作难度低,费用少,适合基层应用,但有报道称对不稳定DRF 采取石膏固定可导致50%的畸形愈合[4]。随着材料学与骨科力学的发展,切开复位钢板内固定对DRF 的治疗效果十分显著[6]。通过手术切开恢复骨折部位的解剖结构,恢复桡骨高度和关节面完整性,纠正掌倾角、尺偏角,加之接骨板机械性加压固定,使得骨折部位稳定性显著提高,有效还原原始解剖位置,可有效降低早期移位和畸形愈合的风险[7]。因此内固定手术的应用逐年增多,国外有报道内固定的应用从1997 年的3%上升至 2005 年的 16%[8]。

本研究结果显示,接骨板组Gartland-Werley 功能评分 4.6±1.4 分,低于石膏组的 7.1±1.1 分,临床疗效优良率90.91%高于石膏组的71.43%,差异均有统计学意义(P<0.05),随访结束时接骨板组患侧掌倾角、尺偏角、握力大于石膏组,尺骨移位小于石膏组,差异均有统计学意义(P<0.05)。这主要因为接骨板内固定对骨折部位进行有效精确的解剖复位,患者术后能进行早期腕关节功能锻炼,有效恢复腕关节功能。而手法复位石膏外固定术后进行腕关节康复训练较晚,未能进行早期功能锻炼可导致关节僵硬,影响腕关节功能恢复。接骨板组患者因为机械固定稳定,感染、固定移位、畸形愈合、区域神经痛等发生风险更低,有利于骨折愈合。稳定的内固定对患肢肿胀消退以及周围肌肉的牵拉有良好的支撑作用,可有效减少骨折再次移位和复位丢失等愈合不良的发生。石膏组感染率较接骨板组更高,可能与复位不稳定,愈合较慢有关。接骨板组肌腱和神经损伤率较高,可能与手术操作复杂有关,增加了再次手术的风险,有荟萃分析结果也显示接骨板治疗再手术风险增高[9-12]。老年患者对手术的耐受性、对腕关节功能恢复的期望程度以及费用承受能力不同,因此应严格控制手术指征,谨慎做出治疗决策[13]。

综上所述,接骨板内固定手术治疗桡骨远端骨折的临床效果、腕关节功能改善及并发症发生率方面优于手法复位石膏外固定,但接骨板内固定手术风险增加,对不能耐受或骨折较稳定的患者推荐行手法复位石膏外固定治疗。