“人类命运共同体”全球治理理念的话语建构

2020-09-01王雪瑜王建

王雪瑜 王建

摘要:“人类命运共同体”这一中国全球治理理念自2012年提出以来,备受国际社会关注。从话语建构论的视角,选取十八大、十九大报告以及习近平总书记的几则外交演讲辞等政治语篇为语料,以话语与意识形态之间的互动关系为依据和前提,阐释“人类命运共同体”这一全球治理理念的话语建构模式。研究发现,这些政治语篇大量使用具有传递词义叠加话语功能的词汇、表达特定价值取向的评价性表述以及包含多种隐喻修辞策略的词语,彰显了“天人合一”“和而不同”等中华文化价值观,向外界展示了中国政府处理外交事务的深度和广度,从而有效地在中华“和”文化的框架内建构起“人类命运共同体”全球治理的话语体系。

关键词:话语建构论;人类命运共同体;“和”文化;词义叠加

作者简介:王雪瑜,华侨大学外国语学院副教授,主要研究方向:语用学和话语分析(E-mail: 1565667646@qq.com,福建泉州362021)。王建,西南政法大学外语学院教授,主要研究方向:法律语言学和法律翻译(重庆401120)。

基金项目:福建省中国特色社会主义理论体系研究中心项目(FJ2018ZTB066)

中图分类号:H030

文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2020)04-0005-11

改革开放四十年多来,中国在政治、经济、社会等诸领域取得了令人瞩目的成就,中国式治理也日益受到国际社会的关注。随着“人类命运共同体”这一治理理念的提出,以及“一带一路”倡议的实施,中国在“实现全世界共同繁荣”这一美好蓝图的实施过程中贡献了自己的一份力量。“人类命运共同体”这一全球治理理念的精髓是中国传统的“和”文化,即一种“和合共生”“和而不同”的理念。该理念着眼于全世界人类的共同利益,倡导在世界文明发展中追求天人合一、世界大同,强调中国在追求本国利益的同时,亦会兼顾他国合理关切。目前,学者对该全球治理理念进行了多层次、多角度的研究。例如,有学者从话语体系及其建构的视角展开研究,认为该理念有助于将周边国家编织成一个经济、政治、文化和安全关系的中心体网络,最终重新构建全球秩序;也有學者从马克思主义哲学和历史文化等角度,探讨该理念的内涵特征、发展历程、现实意义以及实践价值;还有学者从认知语言学与功能语言学的视角,分析“人类命运共同体”这一拟人隐喻表述的概念、人际和语篇功能;抑或从纪录片跨文化传播的视角,揭示中国治理理念的话语内涵。上述研究对我国本土话语建构具有一定的启示,也对我国建构国际话语权具有实践指导意义。但是,鲜有学者从文化话语的视角对该理念进行分析。故本文拟采用话语建构分析方法,对十八大、十九大报告以及习近平总书记的几则外交演讲辞等政治语篇进行文化话语研究,以揭示话语背后所蕴含的治理理念,并从语言学层面为国际社会准确理解中国政府的全球治理理念提供相关理据。

一 理论框架

(一)“和”文化

“和”是中国传统文化的核心理念,其寓意为和谐、和睦、平和、融合。中华“和”文化是在特定的历史背景下不断地积淀并形成统一、有机的整体,具有普适性,成为协调人与自然的关系、人际关系、民族关系与国家关系等的基本准则之一。

纵观“和”的发展演变进程,儒家、道家和墨家等思想流派对其产生极其深远的影响。老子从辩证法的角度阐释了“道生万物”(即“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”,认为世间万物相反相成、互相转化,构成不可分割的统一体)以及“玄同世界”(即“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同”,认为和谐是基本的世界观,只有遵循这一规律,才能达到理想的社会状态);孔子践行“和而不同”(即“君子和而不同,小人同而不和”,认为和谐共处、求同存异、兼收并蓄、共生共长,既是为人处世哲学,也是社会发展的重要规律,有助于保持中华文化的统一性和多样性)以及“和为贵”(即“礼之用,和为贵”,认为应在坚持原则性的基础之上,建立融通的人际关系以及和谐有序的社会关系)的思想;孟子倡导“天人”思想(即“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣”,强调人善良的本性对万事万物的影响);庄子则推行“天地与我并生,而万物与我为一”的“天人合一”思想,阐释了人与自然和谐共处,主张有机地、整体地去看待世间万物;墨子则创立“兼爱”(视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身)及其“非攻”(大不攻小也,强不侮弱也,众不贼寡也,诈不欺愚也,贵不傲贱也,富不骄贫也,壮不夺老也。是以天下之庶国,莫以水火、毒药、兵刃以相害也)思想,即主张“和合”“他者”立场,在讲信修睦、相互尊重、和平共处的基础上,反对倚强凌弱的非正义战争。

习近平提出的“人类命运共同体”思想,体现了“中国担当”精神,顺应世界发展趋势,在尊重世界文明多样性的前提下,致力于寻求人类共同价值以及建立合作共赢的新型国际关系,在继承传播中华传统“和”文化的同时,不断地对其进行创新性发展,反映了中国政府在处理内政外交事务上的整体辩证思维,和谐发展的价值理念以及“和而不同”的交往准则,肩负着重大的历史使命,具有鲜明的时代特色和社会责任感。

(二)话语建构论

在话语实践中,批评话语分析在内容上聚焦于社会不平等现象、权力关系、意识形态等方面,但对语境缺乏足够的关注,未能对文本进行“语境化”“历史化”“本土化”研究;在理论和方法上,批评话语分析以系统功能语言学为主要的理论和方法论来源,虽借用文学批评、文体学、社会学、语用学等理论,但未能将它们有机联系起来,形成一种系统的、连贯的描写模式。随着批评话语分析的发展,话语建构论(discursive constructionism)将系统功能语言学、批判话语分析、文化话语分析以及社会建构论等相关理论进行整合,进而形成了话语分析理论。根据该理论,话语乃是一种社会实践,但其并不是消极被动地映射现实,而是通过在词汇一语法系统中的积极选择而有效地建构起现实世界,因话语从来不是中立的,而是一种能对现实进行建构的媒介。换言之,语言活动与现实存在之间是一种互动关系:语言并非仅凸显先前存在的现实,而是在词汇语法的选择中建构现实。

话语建构论认为,“文化”通常被视为话语之外的一种附带现象,即作为“特定语境”的一部分,常用于“概括研究话语在社会中的作用”,亦适用于对话语在“文化”中的作用进行更广泛的描述,因话语是人们通过语言及其他手段进行具有某种目的和效果的社交活动,而这些活动与特定的社会、文化、历史模式及使用这些模式的发展变化相关联。从话语实践的角度而言,“文化”并非存在于某一个族群的平等“文明”“心理”系统,而是指那些在特定歷史条件下形成的、不同社群之间的异质关系和权势关系(如压迫、合作、渗透等)。故从本质而言,文化话语研究亦强调话语的建构性,即“基于语言中的叙事、主导动机和策略隐喻的建构机制,以及后续使用这种语言设置思想的政策框架,以影响公共领域内符合当局意愿的政治和社会表征”;“话语研究”一旦被冠以“文化”,则会凸显话语所反映的文化身份及东西方不平等的权势关系,以及话语各方所采取的政治立场。

二 全球治理理念的话语建构

鉴于话语分析是了解文本如何展现权力、意识形态、知识的最佳机制,有助于揭示文本背后隐藏的意识形态和权力关系、凸显出话语实践与社会现实之间的互动关系,话语分析非常适用于对“人类命运共同体”这一全球治理理念的探讨。随着全球化时代不断深入发展,“人类命运共同体”的话语建构也提到了议事日程上。只有突破地方性、封闭性、敏感性的话语藩篱,“人类命运共同体”才能够从孤立零散的词语层面上升到完整统一的话语体系中,从而产生更广泛的国际效应。下面将着眼于话语建构与东方文化的融合,从文化话语研究的视角,以话语与意识形态之间的互动关系为依据和前提,阐释人类命运共同体这一全球治理理念的话语建构模式。

我们从人民网、新华网等政府权威新闻网站上抽样选取了中国共产党十八大、十九大报告和习近平总书记在诸多场合的演讲辞等共计9个文本(参见附录1)。这些语料共计95176字,涉及《习近平谈治国理政(第二卷)》第17个专题“推动构建人类命运共同体”,时间跨度大约6年(2012年11月8日至2018年12月18日),反映了“人类命运共同体”的发展历程。

我们随机选取了一些中国“和”文化话语,并通过检索及人工识别进行统计。结果发现,上述政治语篇中大量使用了体现中华“和”文化范式的词汇,同时藉由话语评价体系而表明我国的价值观和意识形态取向,并大量借助隐喻手段以凸显我国的政治立场,最终有效地建构以“和”文化为内核的“人类命运共同体”这一新型治理理念。

(一)大量使用具有传递词义叠加话语功能的词汇

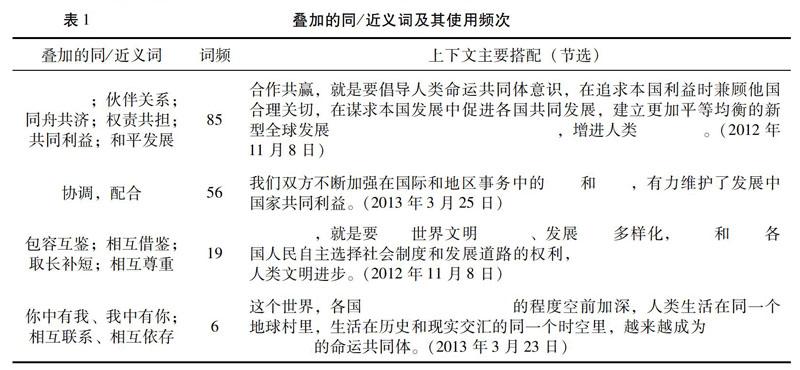

“词义叠加”(overwording),也被称为过度词汇化(over-lexicalization),乃是“一种以夸张的形式对物体或意见进行描述的现象”,即通过使用来自于相同或相似语义域的不同词语,以体现、突出或强调“源于该团体”的特定意识形态。词义叠加现象在本研究的语料中十分明显(见表1)。

_____________:_____________,就是要倡导人类命运__________意识,在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国_____________,建立更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系,_____________,增进人类_____________。(2012年11月8日)

中国传统文化践行的是整体辩证思维,即强调“天人合一”,将世间万物理解为统一的整体,阴阳相克相长,因“和”而存在、因“和”而发展;事物的发展变化在矛盾对立统一中,不断调整,达到“和”的状态;以整体的观念来看待处理事物,保证了事物生存和发展的“持续性”“稳定性”和“多样性”。由此凸显中国“和”文化元素,充分展示“人类命运共同体”这一全球治理理念所包含的整体辩证思维。从表1可以看出,体现整体辨证思维的同/近义概念的使用频次多达132次。例如,在对“合作共赢”进行诠释时,就使用了“共同体、共同发展、同舟共济、权责共担、共同利益”等同/近义词,实现了词义叠加的话语功能,即反映出中国政府在倡导其全球治理理念、新型国际关系时,在谋求自身发展的同时兼顾他国利益,即携手他国和谐共存,共同发展。

_____________这个世界,各国_________的程度空前加深,人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为_________的命运_________。(2013年3月23日)

中国“和”文化话语的另一特征是以“和谐”“他者”为导向。“己所不欲,勿施于人”“包容互鉴”就蕴含了“和合共生”“和而不同”的精华,揭示了“不同的事物和谐共存才能生世间万物”这一朴实而普适的道理;此外,“君子和而不同,小人同而不和”的文化观则道出了为人处世的准则,即在保持自身独立性的同时,亦须与周围世界和谐共处。这种理念仍是当代国际关系中最重要的社会互动原则,有助于“创造和维持和谐的社会和社会关系”。从表1可以看出,表达“和谐”“他者”等相关语义域的叠加词就多达31处,如例2中的“你中有我、我中有你”和“相互尊重,相互依存”等,就表明了我国在对待因历史演变、社会形态、社会制度不同而产生的分歧时的态度(即相互尊重),也凸显我国“以他者利益为出发点,采取平等协商的态度、进行多元文化的融合对话”的政治主张,进而彰显“和合共生”“和而不同”的核心价值观,鼓励世界各国在承认意识形态差异的同时学会互通有无。

综上,诸如“你中有我、我中有你”“合作共赢、和平发展”等语义叠加词,在上述政治语篇中被多次反复使用,其话语功效亦非常明显:一方面体现中华文化的整体辩证思维,即有力彰显了“和谐、平等、包容”的中华“和”文化,表明“人类命运共同体”理念乃是传承了中华传统“和”文化中的“天人合一”的精华,凸显出中国所倡导的合作共赢、和谐、自由、平等等意识形态,同时,亦强有力地驳斥了“新冷战、二元世界、美国优先、逆全球化话语体系”“中国将再次统治天下”等有失偏颇的言论。

(二)大量使用表达特定价值取向的评价性表述

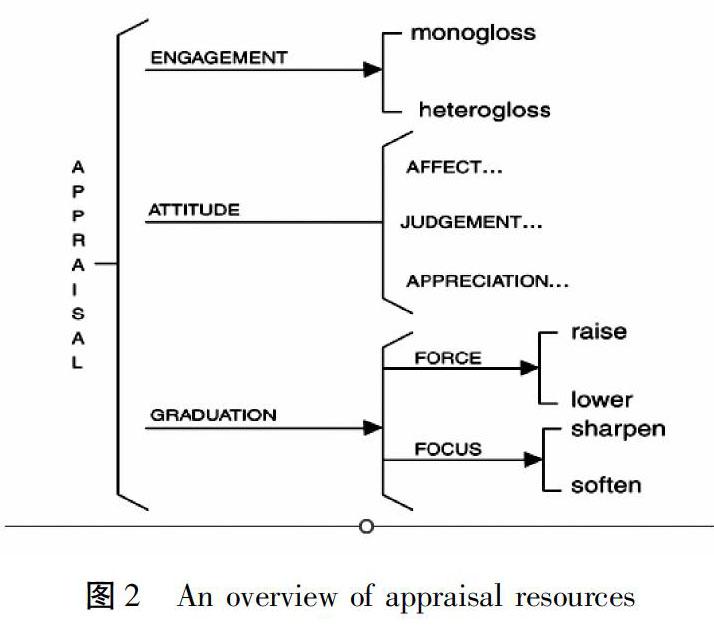

评价性表述涉及对主题的评价,指一种价值取向,即通过“词义叠加”对话语的社会意义进行评价。Martin和White在其“语言评价框架”中指出,言语可体现为不同的层级,并具有元语言功能(见图1)。

语言评价框架中的“态度”(attitude)系统则包括情感(affect,包括与情绪密切相关的喜、怒、哀、乐,如“真诚希望”)、判断(judgement,关乎道德制裁和社会评价,如“公正合理”)和欣赏(appreciation,关乎审美评价,如“清洁美丽”)等三个语义区域(见图2)。

在本研究所选取的语料中,不乏大量表达某种价值取向的评价性词汇以及表示评价强度的词汇。具体而言:

1.大量使用“欣赏”类评价性词语。(见表2)

从表2可以看出,欣赏类评价性词语包括“始终”(24次)、“坚定”(27次)、“积极”(35次)、以及“反对”(22次),凸显了中国“和”文化的内涵,对中国一贯奉行的和平政策给予了肯定评价,而对于与“和”文化相悖的行为,则给予了否定性评价。

_____________中国将_________走和平发展道路,_________独立自主的和平外交政策。我们国家主权、安全、发展利益,_________于_________外来压力。……中国_________的霸权主义和强权政治,_________别国内政,_________不称霸,_________不搞扩张。中国将_________把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来,以_________參与国际事务,发挥负责任大国作用,共同应对全球性挑战。(2012年11月8日)

墨子的“兼爱”“非攻”思想,对中华民族勇于牺牲的精神、遵循防御战争思想、不主动进攻他人的文化特性,可谓是影响至深。“非攻”思想乃是一种仁爱之心,其核心思想是和平共处,即反对一切非正义的战争,但不反对“诛”这种正确的战争形式,即抵御外敌或消除内乱。在例3中,“始终不渝走和平发展道路”“坚决维护国家主权、安全、发展利益”“中国反对各种形式的霸权主义和强权政治”“决不会屈服于任何外来压力”等表述,无一不体现出中华民族的“兼爱”“非攻”思想,即中国政府在对外关系上鲜明的“维护国家主权,反对任何形式的暴力和强权”的政治立场、态度和决心,亦表明中国的外交政策具有历史延续性和发展可持续性。

通过使用上述欣赏类评价性词汇,中国政府在各种场合强调中国对外政策的一贯传统和“中国安全理念”,进而推导出中国所倡导的独特的安全治理政策,同时也有力地否定了西方的安全逻辑,并引导其从“二元对抗”思维转为“和合”思维。

总之,任何报告或演讲的主题、内容都将直接影响到阅读者或听者理性的了解与感性的支持,而随着这类语义叠加词的使用次数的增加,读者对其关注度也就随之增高,这种“和”文化的治理理念也就愈能得以凸显。

2.大量使用表示评价强度的词汇

统计结果表明,上述政治语篇中还大量使用了“更加”“任何”“历来”“一切”“各种”“再”等表示评价强度的词语(见表3),从而凸显出“不冲突、不对抗、合作互利”的中国“和”文化观念。

_________只要怀有_________,秉持足够善意,展现政治智慧,_________都能化解,_________都能打破。(2017年1月18日)

中华民族_________爱好和平。近代以来,中国人民蒙受了外国侵略和内部战乱的百年苦难,_________和平的宝贵,_________在和平环境中进行国家建设,以不断改善人民生活。(2013年3月23日)

与西方哲学所倡导的“个人本位”和“自我中心”迥然不同的是,中国政府反对过分崇尚斗争、战争,倡导“兼爱”“非攻”等多元交互主体观,“以和为贵”的和谐哲学在历史上始终占据主导地位。例5中的“_________爱好和平”,就充分表明了在中国“和”文化价值体系里,没有崇尚暴力、追求霸权的基因;例4中的评价性词语则反映出“情感被放大、类别被模糊”以及表现为比较级和最高级形态的“级差现象”(graduation),即说话人所关注的分级现象通过“量化”(quantification)而得以实现,而“量化”涉及到对数量(如大小、重量、强度、数量)以及对范围(涵盖时间和空间)的缩放,如“_________冲突都能化解,_________坚冰都能打破”,而化解冲突、打破坚冰的前提是践行我国的合作共赢理念!这类“量化”的评价性话语无疑拓宽和延伸了“和谐共生”的中华文化思想,体现了对中华民族文化的认知与认同,进而表明中国政府在遵循和平共处五项原则的基础上,自觉摒弃各种形式的冷战意识,构建互利共赢的新型国际关系。如是一来,有助于增强我们的文化自信,进而有助于建构明确的文化身份,提高中国在世界文化融合方面的话语权。

(三)大量使用包含隐喻修辞策略的词语

统计结果表明,上述政治语篇中主要使用了三类概念隐喻:建筑隐喻(building metaphors)、旅程隐喻(joumey metaphors)和圆圈隐喻(circle metaphors)(见表4)。

隐喻乃是通过“从另一个角度理解和体验一件事”而将世界概念化的一种方法,亦为传播思想、建构意识形态以及增强说服力的有效手段。隐喻分析,亦被称为“批评隐喻分析”(CMA),乃是话语分析的一个重要分支,可有助于揭示隐喻背后所隐藏的意识形态和社会权力关系。拿破仑曾说过,中国是一头沉睡的狮子,当这头睡狮醒来时,世界都会为之发抖。当习近平于2014年3月在法国巴黎向世界宣示“中国这头狮子已经醒了,但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子”时,其中的动物隐喻无疑在向世界宣告:和谐是中国贡献给世界的治世良方!中国人骨子里那种无法改变的“和”的气度与内质,可为世界发展提供了一条更为文明的道路,那就是和谐共生!而语料中的其他隐喻类型,无一不处处彰显该种理念。

我们将开展同各国政党和政治组织的友好往来,加强人大、政协、地方、民间团体的对外交流,_________国家关系发展社会_________。(2012年11月8日)//我们要以共建“一带一路”为重点,同_________国际合作新平台,为世界_________增添新动力。(2018年12月18日)

上例中使用的是建筑隐喻,即把复杂、抽象的无形事物构想为一个有形物质的结构。在该类隐喻里,政治意识形态被框定为建筑物的“基础”或供使用者生活或工作的水平的开放式建筑空间“平台”。这一框架为中国政府发展新型的国际关系创造先决条件,将“合作共赢”具体化,即在谋求本国利益的同时,促进各国的共同发展,增强话语说服力,传递人类命运共同体意识。对于评价表征而言,隐喻是由“各种源语词的正相关或负相关”向隐喻目标进行转移。从评价的框架看,隐喻是将政治意识形态源域的韧度(tenacity)价值转移到目标域。所谓“韧度”是判断的一个子类别,即关于社会尊重的评价(表明态度之“坚决果断”)。判断的评价在“夯实”“打造”中尤为明显,“夯实”突出把基础打牢,把工作做扎实,“打造”突显人们创造事物的决心,对事物品质的关注以及所采用的制造方式的力度。在国际对外关系上,建筑隐喻表明“和”文化是中国在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,体现文化安全的重要性。文化交流促进“异质文化的浸染与渗透”,中國传统文化随时面临被消磨、被侵害的危险。只有与国际社会各方达成一致共识,才能形成积极的认同,构筑文化安全的共同体。

旅程隐喻表示过程和方向,意味着所代表的意识形态并非停滞不前,而是须根据国际纷繁复杂的形势不断调整、适应和发展。语料中的“促进”“推进”“推动”等旅程隐喻词语非常形象地表明:“人类命运共同体”思想传承并超越了“和”文化中的“天人合一”“和合共生”等内容,并将新型国际外交关系的“发展”概念化,这即是文化自觉的过程。文化自觉“既是一种文化意识,又是一种价值观”。费孝通先生认为,“文化自觉”需要生活于某种文化的人了解其自身的来历、形成、特色和发展趋势,加强自主能力,取得决定适应新环境的自主地位。中华文化与异质文化接触、冲突和交融的过程,即是共同体的文化自觉和民族意识的形成过程。旅程隐喻框架下的“文化自觉”突出了中国政府推动国际关系的新发展,起点是“和”文化,目标是实现人类命运共同体,态度是“始终不渝”(即使在这过程中可能遭遇困难,但方向是明确的)。这就说明中国政府是以开放、动态的眼光处理问题的,既立足于现实又着眼于未来,始终把中国的发展融入世界的发展,以中国的发展促进各国的发展,使人类命运共同体思想更具深度和广度。

而圆圈隐喻所表示的团结统一,则是中国文化所特有的概念隐喻,象征归一、整体和美满。“共同体”属于身份认同的话语实践,具备范畴化的典型特征,即表明社会参与者的“身份及与他人共享的功能”。在社会参与者被定义时,范畴化的认同(identification)就产生了。在隐喻性范畴建构中,各种社会文化因素赋予万物某种“关系角色”,并通过这种“关系角色”而获得认知意义,以此确立“关系认同”(relational identification),即社会参与者之间的个人、亲属关系或工作关系。而“共同体”指人们或组织在某个共有条件或者共同利益下结成的团体。当“共同体”被范畴化,文化认同赋予世界各国共同的国际身份,即各国共担命运,共同治理全球事务,共同分享发展成果。文化认同从深层次意义上讲属于文化心理现象,其核心是价值观问题。而圆圈隐喻是“和”文化认同话语表征范畴化的体现,其中包含的“天人合一”“和合共生”“和而不同”等优秀文化理念,是中华民族在历史发展中形成的对本民族传统文化承载的认可与遵循,并产生个体和群体的归属感而获得文化自觉的过程。“合作共赢”“团结”等,一旦被映射到中国政府处理对外关系的思维中以促进未来世界各国的关系认同,“和”文化认同在促进中华民族和谐统一、生存发展以及保护国家文化安全就会发挥重要作用。

话语建构论自提出以来,就被广泛用于分析社会现象及社会问题,以揭示语言在个人和社会之间的关系中发挥的功用。政治话语因具有“建构某种未来、激励公众为实现某个目标而采取相应行为”的强大功效,历来就备受学者关注。采用话语建构论的有关方法,对十八大、十九大报告及习近平总书记在外交场合所做的几则演讲辞等语料进行文化话语分析后发现,建构“人类命运共同体”治国理念的话语呈现出下列特点:首先,大量使用“词义叠加”的表达模式,体现出中华民族整体辩证思维的文化范式,说明中国共产党整体辩证的政治意识形态传承了“和”文化中的“天人合一”的精华,进而以“和谐”和“他者”为导向,体现“和合共生”“和而不同”等文化价值观。其次,选择地使用表示“欣赏”的评价性词语和体现评价强度等特定价值取向的评价性词语,折射出中国政府在处理国际外交关系的态度和决心,强调中国文化中不冲突、不对抗、相互合作、互利共赢的意识形态,进而彰显中国的文化自信。第三,大量使用建筑隐喻、旅程隐喻、圆圈隐喻等概念隐喻,其中的建筑隐喻表明“和”文化是构筑文化安全共同体的根基,旅程隐喻表明“和”文化是文化自觉的起点,而圆圈隐喻则是“和”文化认同话语表征范畴化的体现。

早在20世纪60年代的“蒙哥马利之问与答”中,我国领导人就明确表明了我国的政治立场:中国人的“和谐”理念带领着中华民族走上了和平发展的道路。“和平学之父”约翰·加尔通也曾指出,有些人总希望有一个暴力选择,但中国以自己特有的视角来观察现实,阴阳平衡、尊重智慧、众生平等理念被视为理所当然,和平关系的普遍原则以相互合作、平等互利为起点。本研究也毋庸置疑地表明,由于中国的“和”文化是以整体思维为基础的,重视社会和谐与民族主义,即中国传统东方文化中的“和”文化构成中国话语的方方面面。而凸显这种“和”文化的话语手段,包括大量使用的词义叠加词、特定价值取向的评价性表述以及概念隐喻等,则形成一股合力,共同建构起具有中国特色的对外话语体系,彰显了我国政府在进行全球治理中所欲扮演的角色以及所表现的问题意识,有力地驳斥了“中国威胁论”。本研究可有助于推动“人类命运共同体”全球治理理念的推广和传播,并从语言学层面,为国内外社会公众准确理解中国新一届中央领导集体的全球治理理念提供相关理据。

[衷心感谢匿名评审专家对拙文提出的宝贵意见,特别感谢侯国金教授在本课题开展过程中提供的友情帮助,本文系华侨大学语用修辞研究创新团队(团队编号:50X17191)及华侨大学中外文学与翻译研究中心的研究成果之一。]

【责任编辑 龚桂明 陈西玲】