唑来膦酸联合 PFNA 内固定治疗骨质疏松性股骨转子间骨折术后内固定失败风险因素分析

2020-08-28陈文锋吴利军徐瑞生吴洁石

陈文锋 吴利军 徐瑞生 吴洁石

作者单位:214116 江苏,无锡市锡山人民医院鹅湖分院骨科 ( 陈文锋、吴利军、吴洁石 );214116 江苏,无锡市江南大学附属医院骨科 ( 徐瑞生 )

股骨转子间骨折约占全身骨折的 3%~4%,多由低能量损伤导致,其中超过 60% 的患者为 60 岁以上的老年人[1]。这是因为老年患者多伴有骨质疏松,且视、听、平衡协调能力下降,易导致股骨转子间骨折。非手术治疗并发症和病死率高,目前老年股骨转子间骨折患者以手术治疗为标准方案,其中以内固定为首选固定方式。近年来,股骨近端防旋髓内钉 ( proximal femoral nail antirotation,PFNA )与传统的动力髋螺钉比较,具有良好的生物力学特性和抗旋能力,能减轻手术失血量、降低并发症,被广泛应用于骨质疏松性不稳定型骨折[2]。但尽管如此,PFNA 内固定仍然伴有内固定失败等并发症。临床上常用双磷酸盐药物辅助治疗骨折手术的老年患者,唑来膦酸是新一代的双磷酸盐制剂,具有抑制骨吸收作用,具有治疗骨质疏松作用,还可应用于骨肿瘤或骨转移,但其是否对老年股骨转子骨折内固定失败有影响尚不清楚。本研究采用唑来膦酸联合 PFNA 内固定治疗骨质疏松性股骨转子间骨折,探究其临床疗效以及影响术后内固定失败风险因素,以期为临床治疗提供参考。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 所有患者均经正、侧位 X 线片检查,并结合 CT 和 MRI 检查,确诊为股骨转子间骨折[3];( 2 ) 年龄 ≥ 60 岁;( 3 ) 符合《原发性骨质疏松指南》[4]中骨质疏松症诊断标准;( 4 ) 肝肾功能正常;( 5 ) ASA 分级 I~III 级;( 6 ) 患者家属知情且同意本研究方案;( 7 ) 有骨质疏松性骨折史或轻微外伤史。

2. 排除标准:( 1 ) 心、肝、肾功能不全者;( 2 )骨代谢疾病;( 3 ) 全身免疫性疾病、恶性肿瘤、凝血障碍、感染性疾病患者;( 4 ) 创伤性股骨转子间骨折;( 5 ) 对本研究方案药物过敏患者。

二、一般资料

本研究对象为我院于 2014 年 1 月至 2017 年 12月期间收治的 240 例股骨转子间骨折患者。按随机数字表法分为观察组和对照组,每组 120 例。两组一般资料差异均无统计学意义 (P>0.05 ),不具有可比性 ( 表 1 )。本研究经我院伦理委员会批准。

三、手术方法

患者入院时采用踝套牵引制动,对患者进行 ASA 分级确定手术风险评估,血压不高于 160 /100 mm Hg,血糖水平在 5.6~11.2 nmol / L 范围内,术前指导患者进行呼吸功能训练,口服抗凝药预防下肢深静脉血栓,血红蛋白低于 80 g / L 的严重贫血患者进行输血治疗。所有患者进行盆骨正、侧位X 线片进行骨折分型。所有患者均进行 PFNA 内固定,具体操作如下。

采用连续硬膜下麻醉或全麻,麻醉满意后,取仰卧位并固定于牵引床上,使患者会阴接触对抗牵引柱,固定盆骨,在 C 型臂透视下进行患肢牵引,采用内旋患肢进行骨折复位。复位良好标准为:前后位 X 线片上解剖复位或轻度外翻成角 ≤ 10°,侧位 X 线片上向前或向后成角 ≤ 20°,任何方向骨块之间的分离<5 mm。在 C 型臂透视下确定骨折复位满意,复位满意后,固定患侧下肢,进行常规消毒铺巾,在大粗隆顶端行 5 cm 切口,逐层切开皮肤后,钝性分拨臀中肌,在大粗隆顶端进针,并在 C 型臂下确认导针位置,使用近端髓腔扩髓,并沿导针方向插入合适长度的 PFNA 主钉,在 C 型臂透视下调整和确定主钉位置。随后在瞄准器的引导下,插入保护套筒,经套筒插入股骨颈导针,C 型臂下确认导针平面位置和侧面位置并进行调整,导针位置满意后,扩孔,沿导针方向打入合适的螺旋刀片,C 型臂下确认螺旋到位位置,满意后锁定螺旋刀片,并在套筒保护下置入远端锁定螺钉,撤出瞄准器,拧入尾帽,冲洗伤口,放置引流管,逐层缝合。

表 1 两组一般资料比较Tab.1 Comparison of basic information

术后常规给予 72 h 抗生素以预防术后感染,术后第 2 天根据体重每日皮下注射肝素至术后 2 周预防下肢深静脉血栓,用药期间监测血小板计数凝血功能;引流管在术后 24~48 h 内拔除,术后 1 周复查 X 线片观察复位情况,2 周开始逐步负重,术后6 周 X 线片观察骨折愈合情况开始视情况进行完全负重。术后第 2 天对照组口服维 D 钙咀嚼片 ( 迪巧,国药准字 540140J21 ),2 片 / 次 / 天;观察组在对照组基础上进行 4 mg 唑来膦酸 ( 艾瑞宁,国药集团国瑞药业有限公司,国药准字 H20041955 ) 溶于生理盐水静脉注射,注射时间不少于 15 min,每 4 周注射一次,持续治疗 6 个月。期间观察并记录患者不良反应,包括尿量、血压、脉率、体温等变化。

术后 3 个月、6 个月、12 个月门诊随访,拍摄X 线片和检测骨密度,随访至少 12 个月。

四、观察指标

1. 骨密度变化:分别在术前、术后 3 个月、术后 6 个月采用美国 Hologic 骨密度测量仪测定两组患者腰椎正位的骨密度和患侧股骨颈密度。

2. 愈合时间和髋关节功能:术后随访拍摄 X 线片,记录骨折愈合时间,骨折愈合标准:按照骨折分类与功能评定标准中老年髋部骨折评定标准部分进行评定[3]。于术前、术后 3 个月、6 个月、12 个月采用髋关节功能 Harris 评分评估患者髋关节功能恢复情况。

3. 内固定失败:内固定失败定义:骨块移位,骨折端压缩,髋关节内翻 10° 以上,颈干角 10° 以上改变;内固定断裂、松动、退出,螺钉切穿股骨头;深部感染,骨不连及再手术判定为内固定失效。

4. 内固定失败风险因素分析:收集所有患者的病历资料,记录性别、年龄、在 AO 分型、尖顶距TAD、术前 Singh 指数、外壁分型、是否合并内科疾病、是否使用唑来膦酸上、术后下地时间。以内固定失败与否分为成功组和失败组,对内固定成功组和失败组的资料进行单因素分析和多元 Logistic 回归分析。观察治疗期间的不良反应和其它并发症发生情况。

五、统计学处理

所有数据采用 SPSS 19.0 统计软件进行分析,计数资料以例数 ( 百分数 ) 的形式表示,统计分析采用χ2检验,对于理论频数<5 的计数资料采用 Fisher检验;计量资料采用x-±s表示,组间比较采用t检验;同一指标术前术后多次测量比较采用重复测量方差分析。P<0.05 被认为差异有统计学意义。

结 果

一、随访情况

对照组发生 4 例失访,观察组发生 6 例失访,共纳入 230 例研究对象。对照组的随访时间为 12~16 ( 14.15±0.31 ) 个月,观察组的随访时间为 12~18 ( 14.67±0.58 ) 个月。

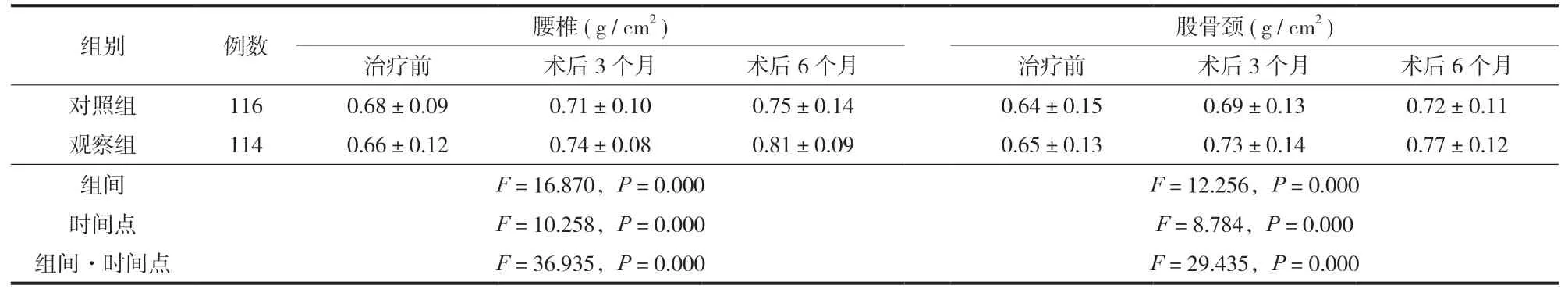

二、骨密度变化

术前两组腰椎和股骨颈骨密度差异均无统计学意义 (P>0.05 );术后 3 个月、6 个月,两组腰椎和股骨颈的骨密度均显著升高 (P<0.05 ),且观察组显著高于对照组 (P<0.05 );组间、时间点、组间·时间点差异均有统计学意义 (P<0.05 ) ( 表 2 )。

表 2 治疗前后腰椎和股骨颈骨密度比较 ( ± s )Tab.2 Comparison of bone mineral densities of the lumbar spine and femoral neck before and after treatment ( ± s )

表 2 治疗前后腰椎和股骨颈骨密度比较 ( ± s )Tab.2 Comparison of bone mineral densities of the lumbar spine and femoral neck before and after treatment ( ± s )

?

三、骨折愈合时间和髋关节功能比较

对照组的愈合时间为:( 13.68±1.47 ) 周,观察组愈合时间为 ( 12.03±1.96 ) 周,两组差异有统计学意义 (t=7.231,P=0.000 )。术前两组 Harris 评分差异无统计学意义 (P>0.05 ),术后 3 个月、6 个月、12 个月两组 Harris 评分显著升高 (P<0.05 ),观察组术后 3 个月、6 个月、12 个月 Harris 评分显著高于对照组 (P<0.05 ),组间、时间点、组间·时间点两组差异均有统计学意义 (P<0.05 ) ( 表 3 )。

四、内固定失败率

共发生 16 例内固定失败,其中 9 例螺旋刀片切割导致髋内翻,4 例股骨头切出,2 例股骨颈缩短,1 例主钉末端股骨干应力性骨折,内固定失败率6.96% ( 16 / 230 ),其中对照组 13 例,观察组 3 例,两组内固定失败率率差异有统计学意义 (χ2=6.531,P=0.011 );其中 12 例再手术治疗,4 例因合并内科疾病进行了保守治疗。典型病例见图 1~2。

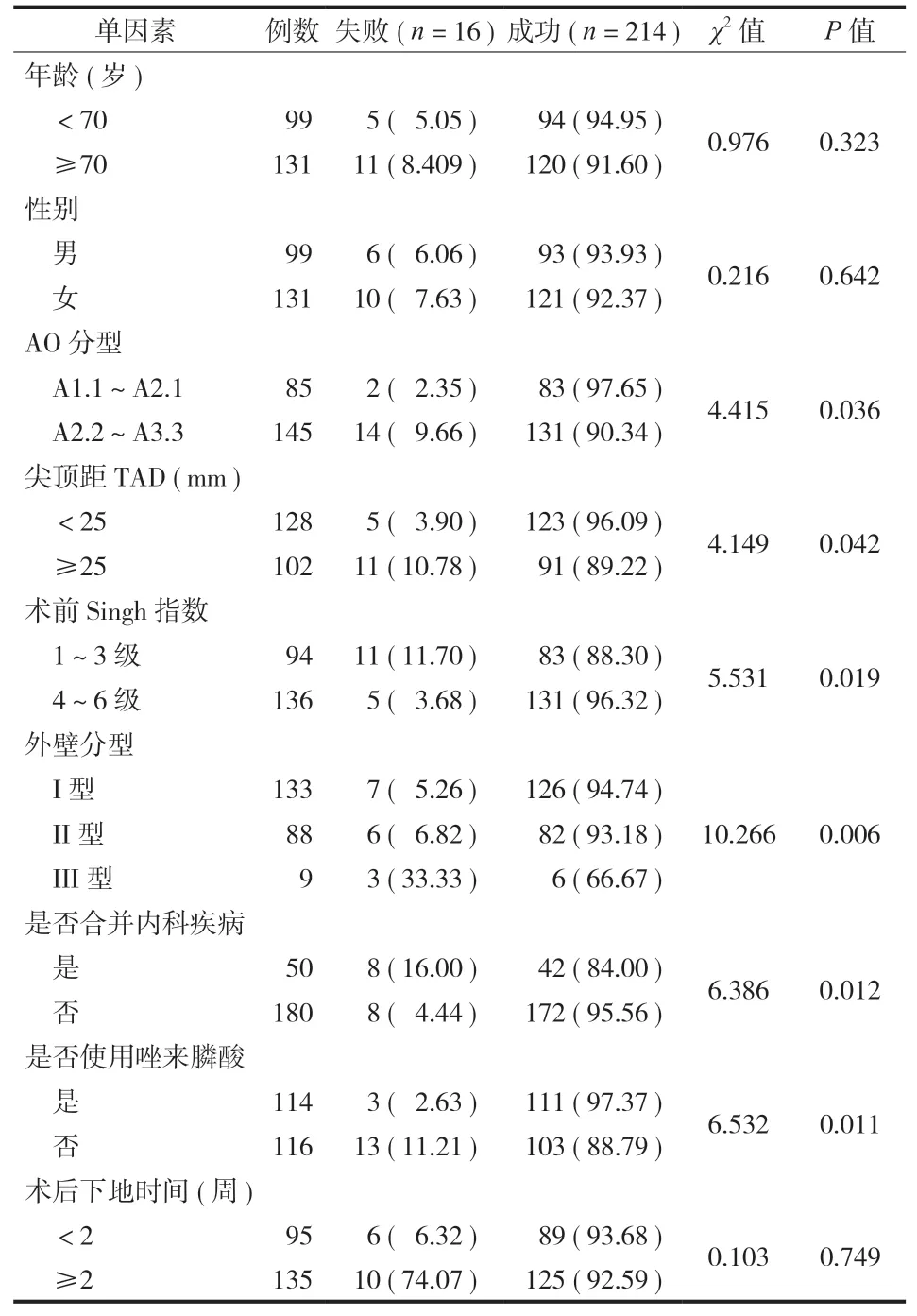

五、影响内固定失败的单因素分析

以内固定失败与否分为成功组和失败组,对内固定成功组和失败组的资料进行单因素分析。失败组和成功组在性别、年龄、术后下地时间上差异无统计学意义 (P>0.05 ),在 AO 分型、尖顶距 TAD、术前 Singh 指数、外壁分型、是否合并内科疾病、是否使用唑来膦酸上差异有统计学意义 (P<0.05 )( 表 4 )。

六、影响内固定失败的多因素分析

将影响内固定失败的单因素 ( 变量 ) 进行赋值( 表 5 ),以上述因素为自变量,以是否发生内固定失败为因变量,采用多元 Logistic 回归分析影响PFNA 内固定失败的风险因素,结果发现 AO 分型A2.2~A3.3 (OR=1.785,95%CI:1.185~2.606 )、尖顶距 TAD ≥ 25 mm (OR=2.259,95%CI:1.179~4.331 )、术前 Singh 指数 1~3 级 (OR=1.921,95%CI:1.065~3.466 )、外壁分型 II~III 型(OR=5.124,95%CI:1.961~13.389 )、合并内科疾病 (OR=2.280,95%CI:1.085~4.791 ) 是 PFNA 内固定失败的风险因素,使用唑来膦酸是其保护因素(P<0.05 ) ( 表 6 )。

表 3 两组治疗前后 Harris 评分比较 ( ± s )Tab.3 Comparison of Harris scores before and after treatment ( ± s )

表 3 两组治疗前后 Harris 评分比较 ( ± s )Tab.3 Comparison of Harris scores before and after treatment ( ± s )

?

表 4 PFNA 内固定失败单因素分析Tab.4 Univariate analysis of PFNA internal fixation failure

七、不良反应及其它并发症

表 5 变量赋值表Tab.5 Variable assignment table

观察组在注射唑来膦酸期间出现 4 例发热,1 例呕吐,在给予对症处理后均得到缓解,未影响治疗进程,未发现严重影响肾功能病例。围术期对照组出现 5 例肺炎,6 例深静脉血栓,5 例尿路感染;观察组出现 7 例肺炎,7 例深静脉血栓,4 例尿路感染;两组围术期并发症差异无统计学意义 (P>0.05 )。术后 1 年内两组均未出现死亡病例,对照组发生 16 例 ( 13.79% ) 新发骨折,观察组发生 2 例( 1.75% ) 新发骨折,新发骨折发生率差异有统计学意义 (χ2=11.552,P=0.001 )。

讨 论

外伤和年龄相关的骨质疏松是导致股骨转子间骨折的主要原因,其中壮年患者主要为高能量外伤所致,而老年患者则主要为骨质疏松相关的低能量损伤,通常为跌倒摔伤。老年人股骨转子间骨折发生率约占髋部骨折的 31%~51%[4],随着年龄增加,股骨转子间骨折发生率升高,其中女性发病率显著高于男性,这是由于绝经后的女性钙质流失严重,常伴有较严重的骨质疏松。由于老年股骨转子间骨折非手术治疗病死率高达 30%~40%[5],因此临床常采用手术治疗,PFNA 内固定是常用的手术方式,具有良好的生物力学特征,被众多学者专家认为是理想的固定方式。

表 6 影响 PFNA 内固定失败因素的 Logistic 回归分析Tab.6 Logistic regression analysis of PFNA internal fixation failure

《原发性骨质疏松症诊疗指南》[6]推荐经骨密度检查确诊为骨质疏松的患者、已经发生过髋骨骨折或椎体骨折的患者以及具有高骨折风险的患者推荐进行有效的抗骨质疏松治疗。骨质疏松性股骨转子间骨折患者符合抗骨质疏松治疗适应证,唑来膦酸是三代双磷酸盐药物,是指南推荐的首选抗骨折药物之一,是一种广谱性的骨吸收抑制剂,其剂型是注射剂,适用于高骨折风险患者 ( 包括骨密度极低或发生髋部骨折的患者 )。本研究使用唑来膦酸联合 PFNA 内固定治疗骨质疏松性股骨转子间骨折,发现观察组在术后 3、6 个月腰椎和股骨颈骨密度改善均显著优于对照组,且术后对应 Harris 评分显著高于对照组,骨折愈合时间显著短于对照组,说明唑来膦酸能改善骨质疏松,增加骨密度,促进骨折愈合,改善髋关节功能。分析认为唑来膦酸的结构为独特的双氮咪唑杂环,能与骨表面紧密结合,抑制破骨细胞的骨吸收作用,并刺激骨痂形成和膜内成骨形成,促进骨折愈合,增加骨密度,改善骨骼的生物力学强度[7]。胡玲等[8]发现唑来膦酸对骨质疏松性骨折患者的骨代谢标志物和骨密度均有很好的改善作用。

虽然 PFNA 内固定,在理论上能大大减少对股骨头的破坏,适用于骨质疏松性骨折,是股骨转子间骨折固定的主流方式,但发生内固定失败的报道仍然屡见不鲜,临床报道 PFNA 内固定失败率 5%~32% 不等[1,9],其中螺旋刀片切割、髋内翻、股骨头切出、再骨折、骨折不愈合等是常见的内固定失败情况。现在已经有学者开始对内固定失败的原因进行分析,但是目前尚无统一定论,也无标准的预防方案。本研究通过单因素和多因素 Logistic 回归分析对影响骨质疏松性股骨转子间骨折 PFNA 术后内固定失败的风险因素进行分析,发现 AO 分型 A2.2~A3.3、尖顶距 TAD≥ 25 mm、术前 Singh 指数 1~3 级、外壁分型 II~III型、合并内科疾病是 PFNA 内固定失败的风险因素,使用唑来膦酸是其保护因素。

AO 分型是常用的骨折分类系统,其中 A1.1~A2.1 位稳定型骨折,A2.2~A3.3 是不稳定型骨折,骨折分型是否稳定是影响术后内固定成功与否的重要因素之一。这是因为不稳定型骨折患者后内侧分裂为多个骨折块,内侧壁和 ( 或 ) 外侧壁缺少稳定支撑,在植入内固定装置后,易发生骨折端移动,导致固定失败,引起胫骨旋转或缩短[10]。除了 AO 分型、尖顶距 TAD 和外壁分型也是决定股骨粗隆间是否稳定的关键因素,内固定失败中螺旋刀片切割和股骨头切出是最常见的内固定失败情况。TAD 是影响螺旋刀片切割和股骨头切出的重要原因之一[11],PFNA 内固定操作手册建议尖顶距 TAD 最佳距离应<20 mm,提出将螺旋刀片置于股骨头中央位置有利于减轻刀片切割。Zhou 等[12]进一步研究后提出TAD 控制在 20~25 mm 范围内可达到最佳效果,本研究同样发现 TAD>25 mm 的患者更易发生头向切割导致髋内翻,在 TAD<25 mm 范围内骨质紧密,与 PFNA 生物力学一致,刀片固定更为稳定。

外侧壁的稳定性是影响股骨粗隆稳定性的重要因素,其意义甚至超过了 AO 分型和 TAD,本研究中,外侧壁分型的回归系数是 1.634,高于 AO 分型和 TAD。外侧壁是股骨大粗隆在骨干上的延续,当外侧壁在手术前已经发生破损或不稳定时,打孔、扩髓和固定螺钉操作会进一步加重这种破坏,薄弱的外侧壁在遭受破坏后会大大加剧股骨粗隆的不稳定性,导致刀片或螺钉失去支撑,发生刀片切割、再骨折、髋内翻等[13]。外侧壁分型中 I 型为完整型,II 型为危险型,III 型为破损型,本研究中不同外侧壁分型的内固定失败发生率差异有统计学意义,且 Logistic 回归分析表明 II~III 型是导致 PFNA内固定很失败的独立风险因素。

老年骨质疏松性股骨转子间骨折患者内固定,除了要考虑 PFNA 内固定的操作因素,还需要考虑患者的基本情况,这类患者最显著的特征是伴有严重骨质疏松以及常合并有多重内科疾病。骨质疏松患者骨小梁密度降低,骨量丢失,皮质骨薄脆,这些都会削弱 PFNA 内固定的锚定力,导致器械松动、异位或者脱落,造成内固定失败。林伟鹏等[10]报道骨质疏松患者发生内固定失败的风险是健康人群的 267.44 倍。本研究中 Singh 指数即是用于衡量骨质疏松严重程度的量化指标,其中 Singh 指数 1~3 级说明骨质疏松严重,经 Logistic 回归分析表明其是影响骨质疏松性股骨转子骨折患者内固定的独立因素之一。注射唑来膦酸能显著改善骨质疏松,提高骨密度,是预防内固定失败的保护因素之一。

除了骨质疏松,内科疾病也是影响患者预后的重要原因。老年患者多伴有多重原发性内科疾病,如高血压、糖尿病、心肺血管疾病等,这些因素不利于术后骨折愈合,使得患者的骨折处更加薄弱,具有更高的内固定失败风险。因此临床建议术前应对患者的合并内科疾病情况、影像学指标、股骨粗隆的稳定性以及骨质疏松情况进行全面评估,以确定最佳手术方案和术后康复措施。