骨干骨肉瘤临床特征与预后分析

2020-08-28金渊涵樊根涛周光新曹莉莉许斌

金渊涵 樊根涛 周光新 曹莉莉 许斌

作者单位:210002 南京,解放军东部战区总医院骨科

骨肉瘤是一种较常见的原发性骨肿瘤,好发于青少年。骨肉瘤多发生于长骨的干骺端,尤其在股骨远端和胫骨近端多见[1]。骨肉瘤患者多以自发性肢体肿大或疼痛,尤其是夜间痛,为主诉而就诊于医院。考虑诊断为骨肉瘤的患者,影像学上有时会出现特征性表现,如骨膜刺激征、Codman三角等,部分患者会同时伴有外周血生化实验指标碱性磷酸酶 ( alkaline phosphatase,AKP ) 和乳酸脱氢酶( lactate dehydrogenase,LDP ) 的改变[2]。而骨肉瘤的最终确诊,一般是借助肿瘤穿刺病理检查,发现骨肉瘤细胞即可诊断。随着骨肉瘤临床治疗的改善与进步,尤其是辅助化疗、新辅助化疗的广泛运用,骨肉瘤患者的预后得到很大程度的改善,且保肢率也得到了相应的提升[3]。

骨干骨肉瘤 ( diaphyseal osteosarcoma ) 是一种发生于长骨骨干的骨肉瘤。骨干骨肉瘤较早的定义为,发生于长骨中部 40% 部位的骨肉瘤[4],之后有学者将其定义为发生在距离长骨最远端 5 cm 以上部位的骨肉瘤[5],但目前国内外骨干骨肉瘤研究均未明确采用何种定义方法。如前所述,骨肉瘤常发生于长骨的干骺端,而骨干骨肉瘤由于发生部位特殊,病例比较少见。虽然国内外均有学者对骨干骨肉瘤进行了临床回顾性分析,并总结了骨干骨肉瘤的临床特点[5],但相关病例回顾性分析甚少,各方观点不一,争议较多。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 2001 年 1 月至 2016 年 12 月,在我院经治的骨干骨肉瘤和干骺端骨肉瘤患者 ( 骨干骨肉瘤发生在距离长骨最远端 5 cm 以上部位,干骺端骨肉瘤发生在干骺端,肿瘤生长超过骺线 );( 2 )有完整随访资料者;( 3 ) 影像学 ( X 线片、CT、MRI )高度怀疑或支持相应的诊断者;( 4 ) 病理学明确诊断者;( 5 ) 初次就诊时未进行相应的手术或化疗者;( 6 ) 临床资料完整者;( 7 ) 无合并其它相关疾病影响病情者。

2. 排除标准:( 1 ) 病理诊断为非骨肉瘤患者;( 2 ) 随访资料不全者;( 3 ) 初次就诊时已进行手术或化疗者;( 4 ) 临床资料不完整者;( 5 ) 同时患有其它相关疾病影响病情判断者;( 6 ) 无影像学资料者;( 7 ) 特殊部位发生的骨肉瘤患者,如骨盆、头面部骨等。

二、研究对象

本研究已通过东部战区总医院伦理委员会审查以及患者的知情同意。

本研究共纳入 23 例,其中男 10 例,女 13 例,中位年龄 16 岁,平均 ( 20.09±17.448 ) 岁;干骺端骨肉瘤 94 例,其中男 61 例,女 33 例,中位年龄17 岁,平均 ( 19.23±9.189 ) 岁。

三、研究方法

回顾性分析 23 例骨干骨肉瘤患者的临床特征,包括性别、发病年龄分布、发病部位、病理分型、是否截肢、病理性骨折、存在术后感染、AKP、LDP、Ennecking 分期等因素,并用统计学方法χ2检验等将之与干骺端骨肉瘤患者的临床特点进行对比。此外,对骨干骨肉瘤患者的情况进行生存分析( 单因素预后分析和 COX 风险比例回归模型 ),并比较生存率。骨肉瘤患者穿刺病理学检查确诊后,即行 2~3 次的术前化疗,随后手术,初次手术略有差异,术后行 8~10 次化疗。化疗方案为“MAP”方案 ( 氨甲喋呤+顺铂+吡柔比星 )。AKP 和 LDP 为患者初次就诊时在东部战区总医院通过外周血生化检查实验室测得。

随访以门诊就诊、住院治疗、电话为主要方式:术后 2 年内,每次化疗均作为随访,化疗结束后,每 3 个月行 1 次门诊复诊,复诊检查原病灶处的 X 线片,根据病情需要行胸部 CT 检查;术后2 年随访结束后,门诊复诊改为半年就诊 1 次;术后 5 年随访结束后,改为每年门诊复诊 1 次。如发生复发和转移,则收住院治疗;对未如期复诊患者,电话随访相关病情,记录死亡时间。

四、观察指标

1. 基线资料:通过电子病历系统采集患者入院时的基本资料以及后续的治疗情况,如初诊时年龄、性别、肿瘤发生部位、入院时血液中 AKP 和LDP 水平,是否出现病理性骨折,术后是否感染、转移、复发、生存状态等。

2. 病理分型:基于骨肉瘤细胞和组织分化方向,骨肉瘤病理分型可分为:骨母细胞型,软骨母细胞型和纤维母细胞型。病理诊断依据东部战区总医院病理科出具的报告。

3. 外科分期:结合患者的影像学资料和病理学检查报告,根据 Ennecking 骨肉瘤分期规则对纳入的所有患者进行分期。

4. 治疗情况:患者确诊后,若需手术,则记录手术方式,包括肿瘤切除、骨重建方式、病灶清创、截肢等部分。

5. 生存时间和生存率:通过 Kaplan-Meier 分析进行生存时间和生存率的计算,并通过 Log-rank 检验比较两组患者总生存率、无复发生存率、无转移生存率。

6. 预后因素:通过单因素预后分析和多因素预后分析 ( COX 风险比例回归模型 ) 分析影响患者生存时间的因素。以是否死亡为时间,以逐步法进行计算,得出进入模型的因素,将具有统计学意义的因素纳入预后因素。

五、统计学处理

采用 SPSS 24.0 软件进行统计学分析,符合正态性分布的数据,呈现为x-±s,满足正态性分布且方差齐性的两独立样本,采用独立样本t检验,多样本采用单因素方差分析,非正态性样本则使用秩和检验;两组独立样本率的比较采用χ2检验,视情况分析运用皮尔逊χ2检验、似然比检验和 Fisher 精确检验;生存分析采用风险比例回归模型 ( COX 风险比例回归模型 ) 分析,和 Kaplan-Meier 生存曲线,以及 Log-rank 对数秩和检验比较不同分组的生存时间。检验水准为P<0.05。

结 果

一、骨干骨肉瘤临床情况

本组 23 例骨干骨肉瘤,男 10 例 ( 43.48% ),女13 例 ( 56.52% );肿瘤发生于胫骨者 12 例 ( 52.17% ),发生于股骨者 7 例 ( 30.43% ),肱骨、桡骨等占少数;发病于 25 岁以下者 19 例 ( 82.61% ),而 18 岁以下者 14 例 ( 60.87% );骨母细胞型者 13 例 ( 56.52% ),软骨母细胞型和纤维母细胞型者各 5 例 ( 21.74% );23 例中 2 例因病理性骨折就诊,3 例发生术后感染,10 例行截肢术,Ennecking 分期 III 期 1 例,IIA期 6 例 ( 26.09% ),IIB 期 16 例 ( 69.57% );最终,复发者 7 例 ( 30.43% ),转移者 6 例 ( 26.08% )。

二、干骺端骨肉瘤临床情况

干骺端 94 例骨肉瘤,男 61 例,约 64.89%,女 33 例,约 35.11%;肿瘤发生于胫骨者 27 例( 28.71% ),而发生于股骨者 52 例 ( 55.31% ),肱骨和腓骨各 7 例 ( 7.44% ),少数发生于桡骨;发病年龄主要集中于 18 岁以下,共 55 例 ( 58.51% );骨母细胞型 75 例 ( 79.79% );其中 2 例发生病理性骨折,5 例发生术后感染;2 例的骨肉瘤 Ennecking 分期为 III 期( 2.13% ),20 例为 IIA 期 ( 21.28% ),72 例为 IIB 期( 76.60% )。最终,复发者 17 例 ( 18.09% ),转移者32 例 ( 34.04% )。

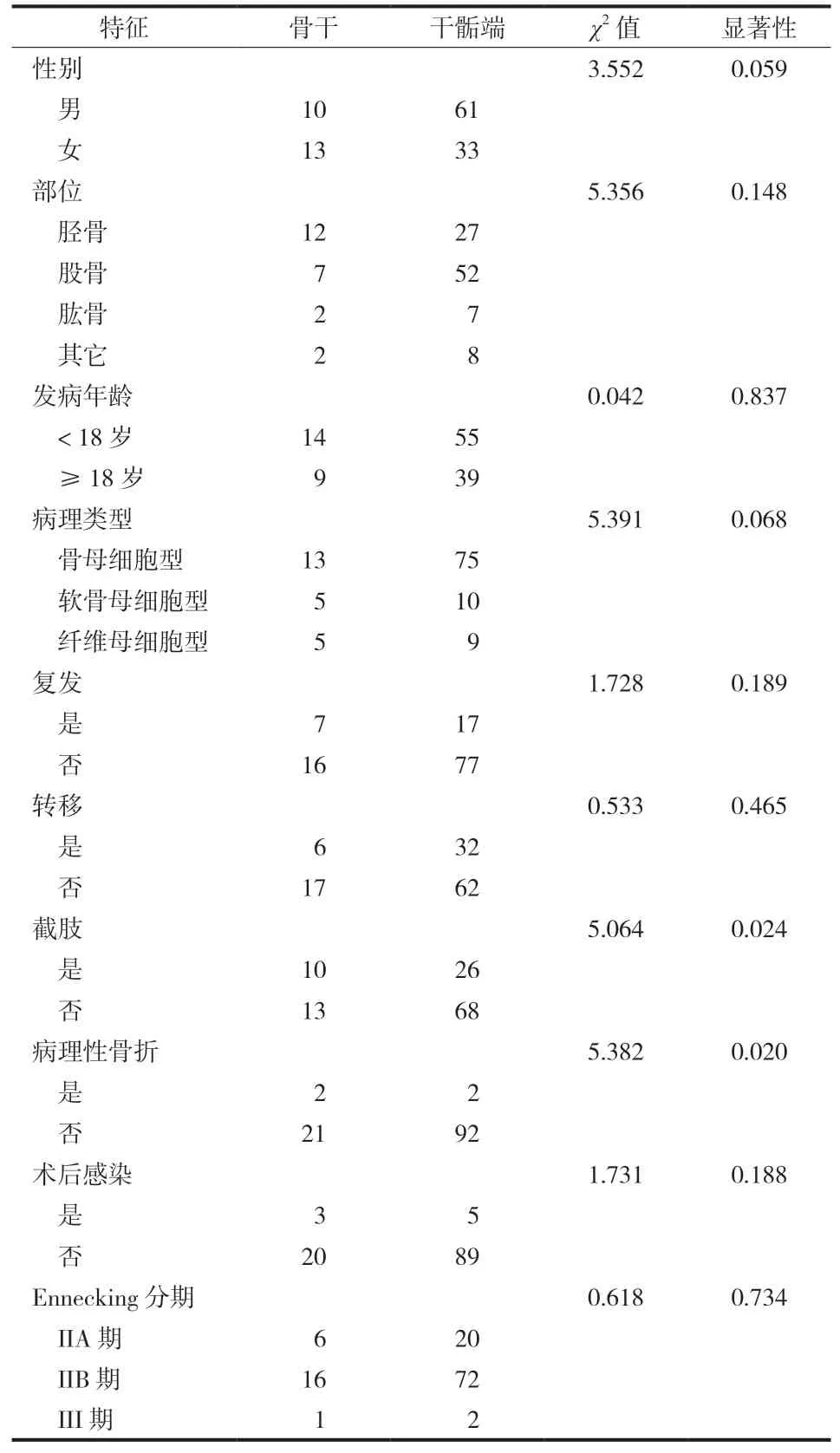

通过临床资料的χ2检验 ( 表 1 ),与干骺端骨肉瘤相比,病理性骨折生物发生率差异有统计学意义(χ2=5.382,P=0.020 ),且截肢率差异有统计学意义 (χ2=5.064,P=0.024 )。

三、干骨肉瘤患者生存分析

多元线性相关分析发现截肢 (R=0.483,P=0.010 )、初诊 LDP 水平 (R=-0.353,P=0.049 )、初诊 AKP 水平 (R=-0.439,P=0.018 ) 与骨干骨肉瘤患者的生存时间具有相关性。

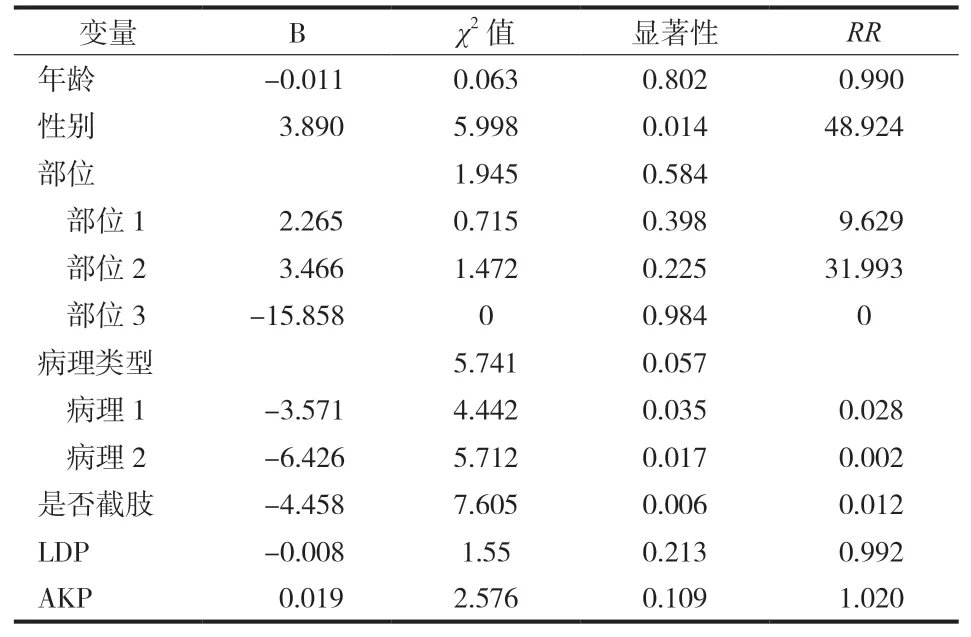

单因素预后分析尚未得出差异有统计学意义的变量。而多因素预后分析 ( COX 回归 ) 结果显示差异有统计学意义的变量,纳入方程的变量为性别 (χ2=5.998,P=0.014 )、病理类型 (χ2=4.442,P=0.034;χ2=5.712,P=0.017 ) 和是否截肢 (χ2=7.605,P=0.006 ) ( 表 2 )。

干骺端骨肉瘤患者 5 年总生存率为 ( 69.1±4.8 ) %,3 年总生存率为 ( 72.9±4.6 ) %;5 年无复发生存率为 ( 92.8±2.9 ) %,3 年无复发生存率为 ( 95.8±2.2 ) %;5 年无转移生存率 ( 75.0±4.6 ) %,3 年无转移生存率为 ( 77.6±4.3 ) %;而骨干骨肉瘤患者 5 年总生存率为 ( 47.9±11.0 ) %,3 年总生存率为 ( 55.9±10.5 ) %,5 年无复发生存率为 ( 53.2±15.7 ) %,3 年无复发生存率 ( 83.1±9.0 ) %,5 年无转移生存率为( 46.5±10.6 ) %,3 年无转移生存率 ( 78.5±9.6 ) %。两组骨肉瘤患者的总生存率 (χ2=4.309,P=0.038 )和无复发生存率差异有统计学意义 (χ2=19.746,P<0.0001 ),而无转移生存率差异无统计学意义(χ2=0.322,P=0.571 ) ( 图 1~3 )。

表 1 骨干骨肉瘤患者和干骺端骨肉瘤患者的临床特征比较Tab.1 Comparison of clinical characteristics between patients with diaphyseal osteosarcoma and metaphyseal osteosarcoma

四、典型病例

例 1,男,6 岁,因“左上臂疼痛 1 个月”入院,既往体健,发育正常,无病理性骨折,我院行影像学检查后,穿刺活检明确为骨肉瘤 ( 普通型 ),分别行 MTX、顺铂+吡柔比星、异环磷酰胺 3 次化疗,化疗反应良好,家属保肢愿望强烈,功能要求较高,行肿瘤清除术+定制假体植入术,术后常规化疗 8 次,术后半年患者恢复可,右臂伸展屈伸活动正常,无明显不适,未发现明显假体松动或感染,目前仍然生存,初次诊断至今,存活已超过39 个月 ( 图 4 )。

表 2 COX 风险比例回归模型变量及 RR 值Tab.2 Variables of COX hazard ratio regression model and RR

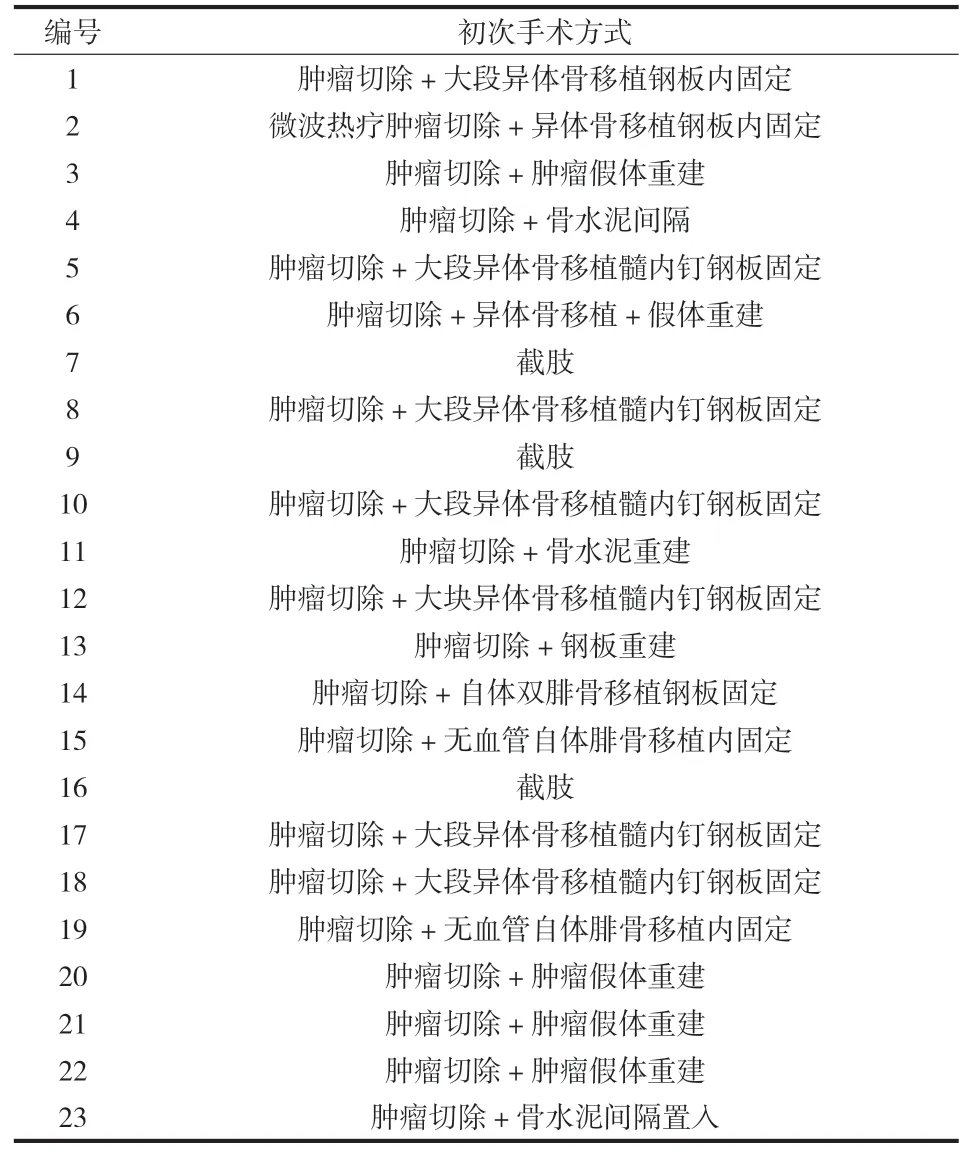

表 3 骨干骨肉瘤患者初次手术方式Tab.3 Primary operation of patients with diaphyseal osteosarcoma

例 2,男,52 岁,因“右上臂酸痛不适 2 个月”入院,既往体健,除主诉外无明显不适,未发生病理性骨折,在我院行影像学检查后,给予切开活检明确为骨肉瘤 ( 普通型 ),行顺铂+吡柔比星、异环磷酰胺、顺铂+吡柔比星化疗 3 次,化疗反应良好,患者根治切除要求高,功能其次,根据患者要求行全肱骨置换,术后反应良好,并常规化疗8 次,无明显不适,定期规律复诊,目前仍然生存,初次诊断至今,存活已超过 48 个月 ( 图 5 )。

例 3,女,9 岁,因“左大腿疼痛 4 个月”入院,既往体健,发育正常,未发生病理性骨折,在我院行影像学检查,给予切开活检明确骨肉瘤( 普通型 ),行 MTX、顺铂+吡柔比星、异环磷酰胺 3 次化疗,化疗反应良好,患者家庭经济情况较差,取双腓骨 ( 16 cm,无血管蒂 ) 重建,常规化疗8 次,术后 11 个月,断端开始融合,腓骨自我重建,术后 14 个月,近端融合可,远端融合不佳,术后 19 个月,远端出现复发,考虑经济情况及复发肿瘤侵犯神经血管,给予大腿中上段截肢术,目前仍然生存,初次诊断至今,存活已超过 42 个月 ( 图 6 )。

讨 论

骨肉瘤严重影响儿童及青少年的生命健康,但近年来我国医疗机构的骨肿瘤诊疗技术不断发展,CT 和 MRI 在骨肿瘤方面的诊断和治疗也广泛运用[6],使得部分骨肉瘤患者能够被早期诊断,而经典的“MAP”化疗方案,也逐渐有了多西他赛、吉西他滨、依托泊苷等化疗药物的替代和补充,且手术方式和处理过程更加标准和改善。据 2018 年骨肉瘤临床诊疗指南,骨肉瘤患者预后与往年相比,有着明显改善,总体生存率>60%,且保肢率>90%[3]。

骨干骨肉瘤发病部位特殊,且发病率低,其发生于长骨骨干,虽然发生率较低,但对患者健康的影响尤为显著[7-8]。本研究结果显示,骨干骨肉瘤主要发生于青少年,胫骨发生率较高;由于发病部位特殊,在骨中段的骨肉瘤更易导致患者出现病理性骨折;另外,骨干骨肉瘤患者的截肢率也明显高于干骺端骨肉瘤患者。除此之外,从统计数据中可分析出,尽管两组骨肉瘤患者发生部位在统计学上无明显差异,但骨干骨肉瘤发生于胫骨者较多,而干骺端骨肉瘤更容易发生于股骨;虽然两组骨肉瘤的病理类型无明显差异,但软骨母细胞型和纤维母细胞型的比例在骨干骨肉瘤患者中较高。在本研究中骨干骨肉瘤患者的总体预后一般,较干骺端骨肉瘤患者的预后差,通过多元线性相关分析,发现是否截肢、初诊 LDP 水平、初诊 AKP 水平与患者的生存时间显著相关,单因素预后分析并未得出有统计学意义的因素,而在多因素预后分析中,只有性别、病理类型、是否截肢纳入骨干骨肉瘤的预后因素。这些预后因素中,性别被纳入可能是由于病例性别比例不平衡所造成,虽然在韩加等[9]进行的肢体骨肉瘤多中心回顾性研究中性别并未纳入预后因素中,王文剑等[10]通过 Meta 分析得出男性骨肉瘤患者的 5 年总生存率较女性患者低,并认为男性骨肉瘤患者的预后更差;近年来,越来越多的学者认为截肢术并不能明显提高患者的预后[11-12],这个观点目前争议较大,本研究关于截肢对预后因素影响的结论,须更大的样本量验证;在病理类型方面,各家报道不一[9],丘钜世等[13]认为此 3 种病理类型患者的预后无明显差异,而应当引入其它病理分型进行预后分析。本研究得出的 3 个预后因素可能是由于病例数过少,样本误差偏倚比较大,而出现的假阳性结果,这些预后因素是否能真正影响骨干骨肉瘤患者的预后,有待商榷。本研究需要继续收集骨干骨肉瘤患者的资料,以扩大样本量,减少统计误差,从而归纳出科学可靠的预后因素。

Kong 等[14]对 34 例骨干骨肉瘤患者进行了病例对照研究和预后分析,发现患者的发病年龄、性别、发病部位、病理类型等均不能明显影响骨干骨肉瘤患者的预后,所以未得出具有统计学意义的预后因素。而 Iwata 等[15]例对 36 例骨干骨肉瘤患者进行回顾性分析,认为骨干骨肉瘤患者的发病年龄、就诊时是否转移、肿瘤大小、化疗反应与生存时间明显相关,但只有病理性骨折和就诊时是否转移纳入预后因素。这些研究观点均有所不同,病例数不足是产生观点分歧的重要原因之一,所以目前较难达成共识。

虽然传统认知上截肢术能提高骨肉瘤患者的预后,但当代的大部分专家认为根据患者的情况,在不影响患者的生存时间的条件下,应首先考虑行保肢治疗,以使患者的生存质量得以提升。而骨干骨肉瘤患者由于不侵犯骨骺,应当尽量保留患骨的关节及其功能,因此许多针对肿瘤切除术后的骨重建术式应运而生。He 等[16]学者认为,对于儿童骨干骨肉瘤患者,在肿瘤切除前应当行生长板分离术,能使肿瘤大块切除的精确性得到提高,减少肿瘤复发风险,促使患肢生长,避免双肢不等长,更能保护关节功能。而San-Julian 等[17]认为,应在生长板分离术后行肿瘤切除术,只有在病理检查确认生长板受肿瘤侵犯后,才能进行包括骨骺的肿瘤切除。而骨重建手术,目前有多种选择,如自体骨体外灭活再移植[18]、游离带蒂自体腓骨移植[19]、大段异体骨移植[20]和定制假体植入[21]等方式,每一种方式各有利弊,而不同术式对骨干骨肉瘤患者的生存时间是否有影响,值得进一步研究探讨。Chen 等[22]认为,在进行骨肉瘤切除术后骨重建的选择时,应当考虑肿瘤的部位、性质和骨损伤的范围,并慎重选择生物重建或者器械重建。而 Morris 等[23]认为,对于儿童下肢的保肢手术选择,应当保证儿童娱乐的需要和肢体等长;且任何时候都应当将截肢术作为延长患者生存时间的基本选择之一。本研究中,有 9 例使用了大段异体骨移植术,4 例使用了肿瘤假体植入,3 例使用了自体无血管腓骨移植,其余重建方式占少数 ( 表 3 )。由于病例数较少,且运用的重建术式繁杂,无法将重建术式纳入预后因素中进行研究。后续可以针对每种术式收集充足样本,以对比不同重建术式后的患者的生存结局和功能预后差异。

综上所述,本研究对骨干骨肉瘤进行回顾性分析,尽管国内外有学者对骨干骨肉瘤进行了报道和研究,尚不能得出统一的观点。此外,骨干骨肉瘤的重建方式也亟需统一标准或建立临床治疗指南,供临床工作者借鉴。