城乡两栖视角落户意愿研究

2020-08-11苏红键

苏红键

(中国社会科学院,北京 100732)

一、引言

近年来,随着农业转移人口市民化和户籍制度改革快速推进,城市落户条件不断降低,从2014年仅“全面放开建制镇和小城市落户限制”(1)《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》(国发〔2014〕25号)到2019年提出“全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制”(2)中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》(2019年12月25日),随之而来的难题转变为落户意愿与落户条件的结构性矛盾,即“落户意愿较高的城市落户条件较高、落户条件较低的城市落户意愿较低”。根据调查数据(3)国家卫生健康委2017年中国流动人口动态监测调查数据,以下简称“调查数据”。,北京和上海是流动人口落户意愿最高的两个城市,分别为78.20%和74.26%,同时也是落户条件最高的两个城市;而对于大部分的地区或城市来说,虽然已经陆续取消或放开放宽落户条件,但是流动人口落户意愿并不高,根据调查数据计算的全国总体落户意愿仅39.01%。针对这一结构性矛盾,研究明确落户意愿影响因素,有利于为下一步改革和市民化提供参考,以实现高质量城镇化。

自2014年《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》和“三个一亿人”目标提出之后,相关研究开始增多。以往考察的落户意愿影响因素可以分为个体和家庭特征、经济特征、农村权益、社会制度、社会融合状况等方面。个体和家庭特征方面,根据相关研究,年龄对落户意愿的影响存在不同观点,[1][2][3][4]已婚人口的落户意愿往往更高,[2][5]受教育程度越高落户意愿越强。[4][5][6]经济特征方面,一般认为收入水平越高、拥有城市自购住房等越愿意落户,[7][8]也有研究认为这一关系并非线性。[4]农村权益方面,以往研究均发现农村宅基地、承包地权益会降低落户意愿,[1][9][10]甚至认为“想保留承包地”是不想转户的主要原因。[1]社会制度方面,已有研究发现劳动合同、社保和公积金等社会保障状况改善会提高落户意愿。[2][8]社会融合状况方面,已有研究发现本地社会认同度、活动参与度等对落户意愿有提升作用。[5][11]以往研究采用的数据主要包括两类,一类是利用国家卫生健康委(原国家卫生和计划生育委员会)中国流动人口动态监测调查数据,另一类是研究者自主开展的调查数据。从分析方法来看,以往研究主要是将落户意愿的因变量分为“愿意”和“不愿意”两类,以二值选择模型为主。

在此现实和理论研究背景下,本文从城乡两栖视角构建落户意愿分析框架,利用2017年中国流动人口动态监测调查数据和多分类Logit模型进行检验,并提出相应的对策建议。本文可能的创新之处主要体现在三个方面:一是在理论框架上,本文从城乡两栖视角构建包含两栖能力、两栖成本的落户意愿分析框架,验证了模型的稳健性和一般性,以往研究的影响因素大多可以纳入该分析框架。二是在分析方法上,以往利用中国流动人口动态监测调查数据的研究多采用二值选择模型,将其中“没想好”的样本归入“不愿意”,对此,本文利用多分类Logit模型进行分析,通过了“无关方案的独立性”假定,证明了多值选择模型的合理性。三是在具体研究结果上,除了验证主要变量关系之外,还明确了年龄与落户意愿的显著波形“~”关系,这也是以往研究对年龄和代际影响存在不同观点的原因。

二、城乡两栖视角落户意愿影响因素与模型设计

农业转移人口是否愿意在城市落户与其城乡两栖的生活状态密切相关。考虑以往对落户意愿影响因素的研究以列举式为主,本部分结合调查数据统计描述,从城乡两栖视角构建包含两栖能力、两栖成本的落户意愿分析框架,基于此构建多值选择模型。

(一)城乡两栖视角落户意愿影响因素

城乡两栖是与不完全城镇化相伴随的现象,指农业转移人口自主选择在城乡间生活的状态。也有学者将城乡两栖现象解释为“越来越多的农村流动人口既不完全是城镇化,又不完全回归乡里,或者说既城镇化又回归乡村”。[12]可以根据城乡两栖时空特征进行分类,时间上存在频繁型、季节型、候鸟式以及生命周期型等两栖类型,空间上可以分为县域、市域、省域、跨省等两栖类型,比如县域或市域内频繁往返或季节性城乡两栖生活、外出务工人员候鸟式城乡两栖生活,另外,部分第一代流动人口返乡体现了生命周期型的城乡两栖生活。城乡两栖与不完全城镇化一样,源自城乡二元户籍和土地制度。农村土地和住房等权益为农业转移人口两栖生活提供了可行性,也是影响落户意愿的重要因素。农业转移人口在城市落户意味着放弃原“农业户口”,换取全面的市民权利,实现市民化。对于可以在城市落户而不愿意转户的农业转移人口,本质是选择一种城乡两栖生活,保留更高的进城返乡的自主选择权。从这一视角出发,可以从城乡两栖能力和两栖成本角度构建落户意愿影响因素分析框架。该分析框架同样适用于城市之间的流动人口,其农村生活能力相关变量可以视为0(4)对于计划在某城市定居的城市之间流动人口,在落户决策上,主要取决于其在迁入城市的生活能力和不落户放弃的市民权利。如果其在迁出城市拥有住房等资产,考虑城市住房可交易性及其资本可转移性,可以视作可随迁资本。这一点也表明,建立健全农村权益市场,使其可以“带资进城”,将有利于推进市民化进程。本文的样本主要是乡城流动人口(77.98%),后文不再特别区分两类流动人口。。

1.两栖能力与落户意愿

城乡两栖能力可以分为农村生活能力和城市生活能力。一方面,农村生活能力或者说农村权益,比如农村住房、宅基地和承包地等,会降低流动人口在城市落户的意愿。换言之,乡城流动人口会担心不能再返回农村生活或者农村权益受损,从而不愿意在城市落户。较强的农村生活能力也为第一代流动人口陆续返乡提供了的支撑条件。根据表1,在农村拥有承包地和宅基地的流动人口比没有的流动人口愿意落户的比重低约10个百分点,这从统计上印证了农村生活能力强的流动人口落户意愿更低。另一方面,流动人口在迁入城市的生活能力,比如收入水平、城市居住状况、人力资本等,也会影响流动人口落户意愿。城市生活能力越强则落户意愿越高,反之越低。未在城市落户的第一代流动人口,已经开始陆续返县返乡;城市生活能力较低的新生代流动人口,则可能会继续选择在城市之间、城乡之间流迁。根据表1,以受教育程度代替的流动人口人力资本水平越高,愿意落户的群体比重越高,反之则越低;流动人口在迁入地居住状况的稳定性越高,比如自建自购住房群体,愿意落户的群体比重越高,反之则越低。

2.两栖成本与落户意愿

城乡两栖成本主要包括迁移范围相关的成本和不落户的市民权益损失。一方面,城乡两栖成本取决于两栖距离,可以由迁移范围或距离来反映。迁移范围或距离越远,比如远距离跨省迁移,越不适宜两栖生活,越愿意落户;迁移范围或距离越近,比如就近城镇化或市域、县域两栖人口,则落户意愿较低。根据表1,跨省流动、省内跨市流动的样本愿意落户的比重比市内跨县流动人口愿意落户的比重高约10个百分点,这印证了两栖成本越低落户意愿越低,反之则越高。另一方面的城乡两栖成本主要是不落户而放弃的非本地户籍居民权益。虽然城市基本公共服务日趋均等化,但依然存在一些非户籍人口不能全面享受的公共服务,比如住房保障、非义务教育、部分城市的购房资格等,而且,即便是基础教育领域,很多城市也还未实现质量上的均等化。所在城市的教育、医疗等公共服务资源越优越,落户享受的(或不落户放弃的)福利越高,流动人口落户意愿越高。这也是北京、上海等城市落户意愿更高的重要原因。

表1 落户意愿分类统计描述

(二)模型设计

根据以上分析,从两栖能力和两栖成本视角来看,流动人口i落户意愿j的随机效用可以表示为:

Ui,j=αjRurali+βjUrbani+γjCosti+εi,j

(1)

Rurali和Urbani分别表示个体i在农村和城市生活的能力,Costi表示个体i两栖生活的成本。根据调查数据,j包括“愿意”、“不愿意”、“没想好”三个选项,分别赋值为1、2、3。本文采用多值选择模型。结合公式(1),流动人口i选择落户意愿j的概率估计表示为:

(2)

Pi,j表示流动人口i选择落户意愿j的概率。本文采用的数据主要为国家卫生健康委2017年中国流动人口动态监测调查数据。具体指标选择方面,衡量两栖能力和两栖成本的可选择指标较多,为避免共线性或内生性问题,以简约的指标验证这一模型。(1)农村生活能力方面,主要选择是否有宅基地和是否有承包地指标,“有”=1,“没有”=0。(2)城市生活能力方面,选择受教育状况和住房状况两个个体变量进行分析,具有相对独立性,避免采用收入、相对收入等与城市规模相关指标导致的内生性问题(5)按照人口迁移的基本规律,人口倾向于流向收入水平较高的城市,所以当采用个体绝对收入指标时,不能体现城市收入水平对个体收入的影响;而采用相对收入指标,比如“个体收入/城镇居民人均可支配收入”或“个体收入/城市平均住房价格”,则会由于城市收入水平、房价等城市规模相关因素对迁入意愿的不同影响,使系数产生偏差。。其中,受教育程度按照受教育年限从小到大赋值(1-7)(参考表1);住房状况按照城市居住状况的稳定程度从小到大赋值,其中,单位/雇主房(不包括就业场所)、就业场所、其他非正规居所赋值为1,租住私房-整租、租住私房-合租赋值为2,政府提供公租房、借住房赋值为3,自购商品房、自购保障性住房、自购小产权住房、自建房赋值为4。(3)两栖成本方面,选择迁移范围和城市公共服务水平指标。迁移范围按照市内跨县、省内跨市、跨省从小到大赋值(1-3)。城市公共服务水平采用《中国城市统计年鉴》(2018)“地方一般公共预算支出/年平均人口”进行度量,考虑地方财政预算内支出主要是投向公共服务、社会保障、基础建设和城市管理等领域,利用人均地方财政支出规模作为城市公共服务水平的替代指标。(4)考虑人口统计特征、城市特征与两栖能力、两栖成本的相关性,分别以年龄和城市行政级别为主进行异质性检验。

三、计量分析与检验

在以上理论和统计分析基础上,本部分利用多分类Logit模型和相关数据进行计量检验。首先对总体样本、留城样本、定居样本(6)“留城样本”指对问题“今后一段时间,您是否打算继续留在本地”回答为“是”的样本;“定居样本”指对问题“如果您打算留在本地,您预计自己将在本地留多久”回答为“定居”的样本。、自有房样本进行分析,然后进行异质性检验和稳健性检验。

(一)基本结果

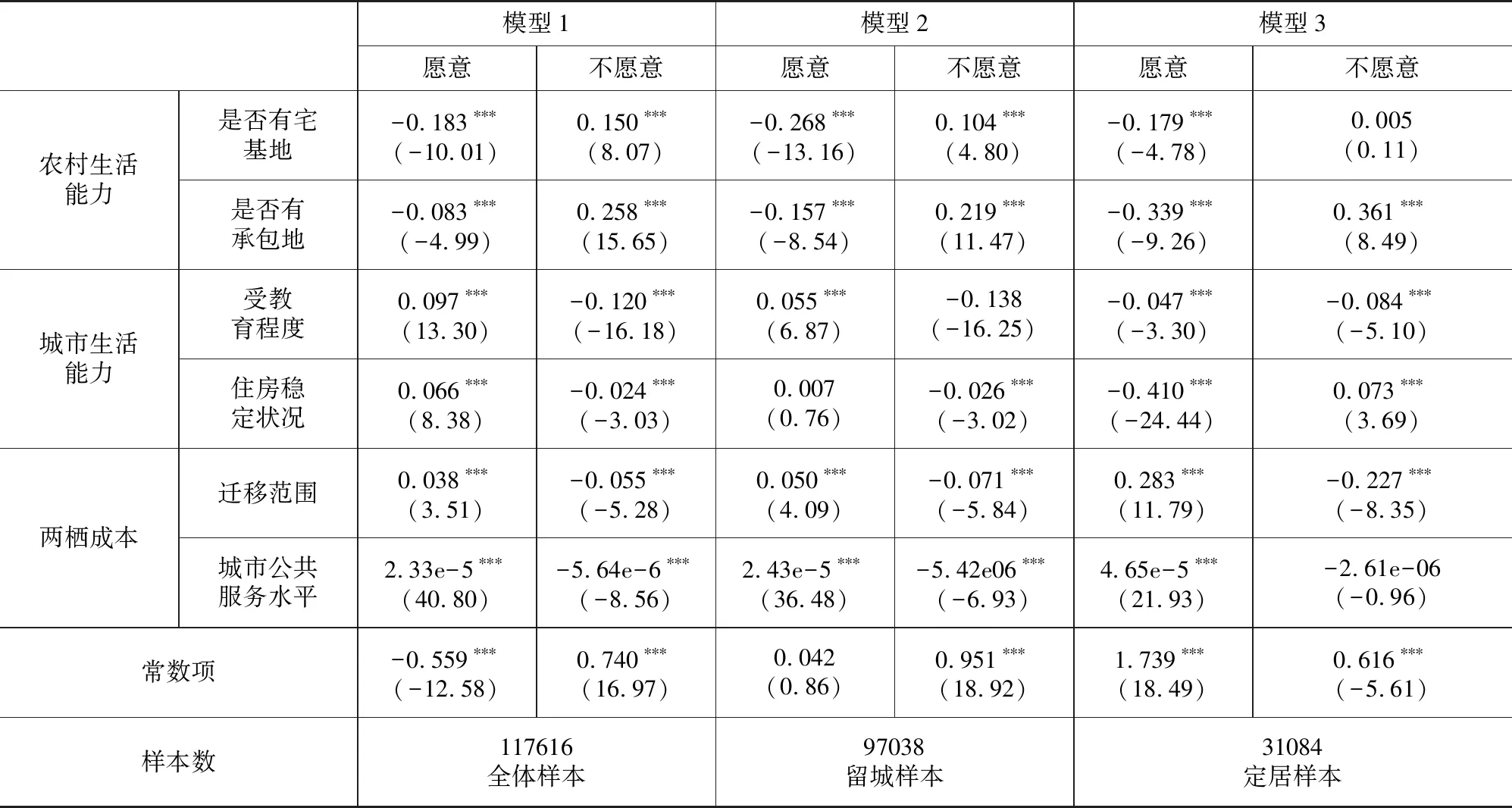

表2显示了全体样本、留城样本、定居样本的模型检验结果。多分类Logit模型检验以“没想好”样本为参照组,因变量为“愿意”和“不愿意”时,各个自变量的系数刚好相反、互相印证了显著性,结合“无关方案的独立性”检验(7)本文回归分析均符合“无关方案的独立性”假定,未专门汇报结果。,证明了多值选择模型的合理性。

在对全体样本和留城样本检验的“模型1”和“模型2”中,分析结果均与本文理论和统计描述结果一致。第一,以拥有宅基地和承包地衡量的农村生活能力会降低落户意愿,这与以往研究结论一致。根据系数,全体样本中,有宅基地和承包地的流动人口“愿意落户”的概率分别仅为参照组“没想好”的83.28%(8)概率计算方法为exp(-0.183),为相对参照组的概率边际效应,参照组概率按“1”比较。其余概率计算方法相同。和92.04%,“不愿意落户”的概率比参照组“没想好”分别高16.18%和29.43%,其他样本中这一影响同样显著,验证了农村权益对落户意愿的影响。第二,以受教育程度和住房稳定状况衡量的城市生活能力,对落户意愿有显著提升作用。全体样本中,受教育程度提高一级,“愿意落户”的概率比“没想好”高10.19%,住房状况稳定度提高一级,“愿意落户”的概率比“没想好”高6.82%,“不愿意落户”的系数刚好相反,验证了城市生活能力越强落户意愿越高。第三,两栖成本方面,以迁移范围和城市公共服务水平衡量的两栖成本,显著提高了流动人口落户意愿,即迁移范围越远越愿意落户,城市公共服务水平越高越愿意落户。全体样本中,迁移范围每提高一级,“愿意落户”的概率比“没想好”高3.87%,这与就近城镇化落户意愿更低的逻辑一致。

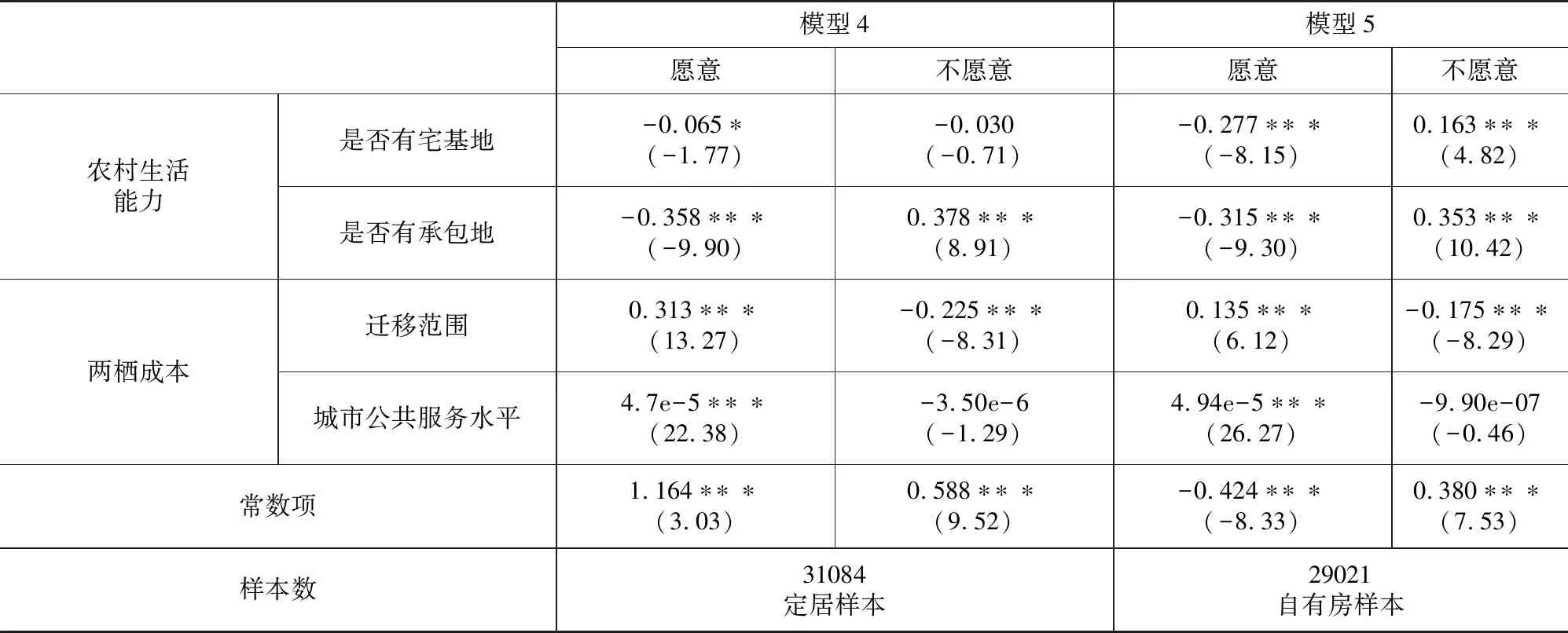

在对定居样本检验的表2“模型3”中,定居样本中城市生活能力的系数出现偏差,主要是由于定居样本与城市生活能力指标存在内生关系。对于定居样本或者自有房样本来说,由于已经具备了较强的城市生活能力,这类群体“是否愿意落户”主要取决于其农村生活能力以及两栖成本。表3汇报了这两类样本不考虑城市生活能力的模型检验结果。对于定居样本(模型4)和自有房样本(模型5),农村生活能力与其落户意愿显著负相关(9)从系数来看,由于定居样本拥有宅基地的样本偏少,模型4“不愿意”中“是否有宅基地”的系数不显著,结合“愿意”的系数来看,总体结果依然是显著的。。自有房样本中,有宅基地和承包地样本“愿意落户”的概率分别仅为“没想好”的75.91%和72.98%,这显著低于全体样本的愿意落户概率,表明当城乡两栖能力都很强时,流动人口的落户意愿更低,此种情况下,落户意愿更多取决于两栖成本。两栖成本方面,定居样本和自有房样本的迁移范围每提高一级“愿意落户”的概率比“没想好”的分别高36.75%和14.45%,这一系数比全体样本显著提高,印证了城乡两栖能力都很强时,两栖成本的影响显著提高,主要表现为市域和县域两栖能力强的人口更加不愿意转户。

表2 基本检验结果

表3 定居与自有房样本检验结果

(二)异质性检验

流动人口个体统计特征、迁入城市特征等,通过影响城乡两栖能力和两栖成本,进而影响落户意愿。

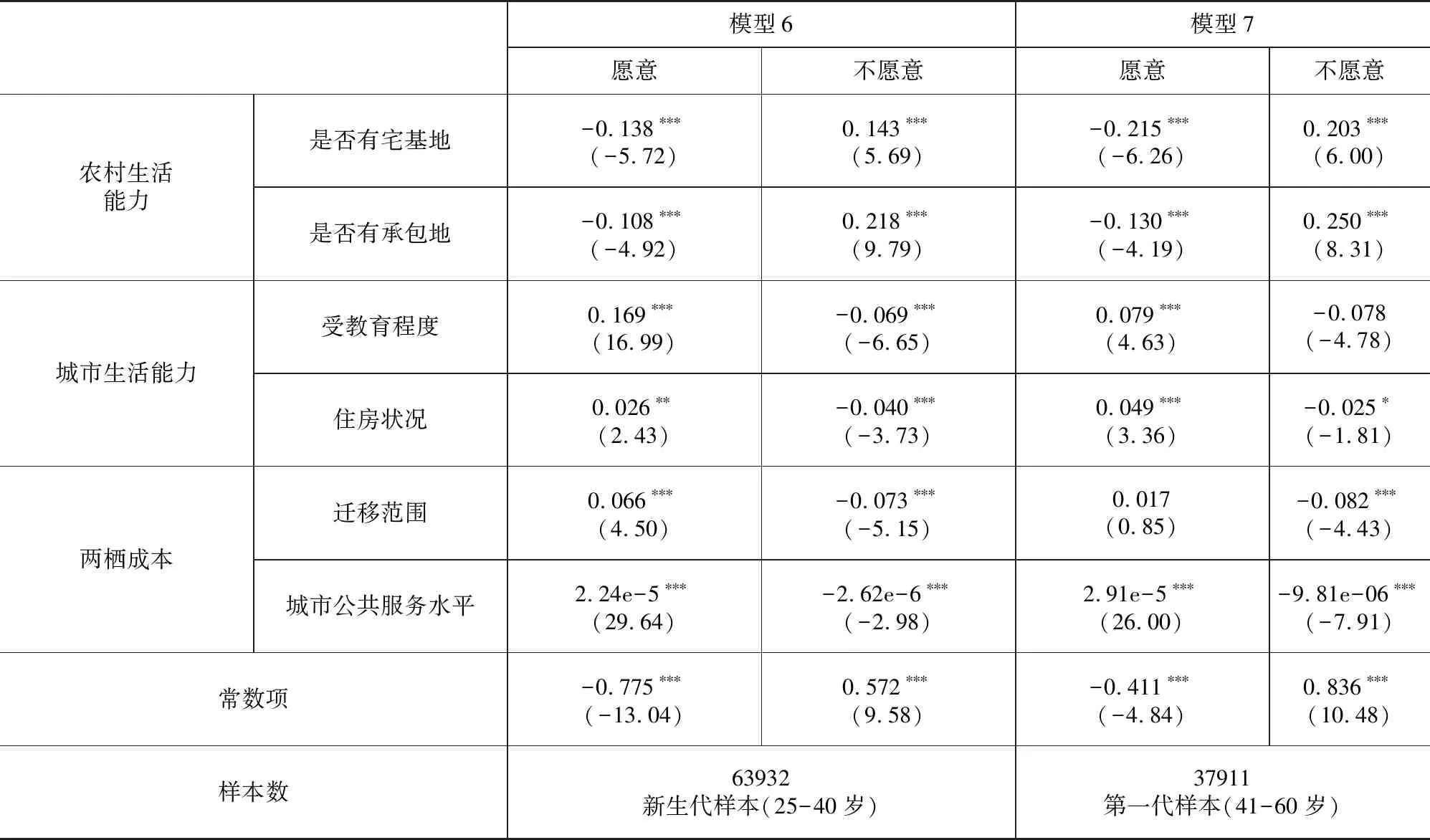

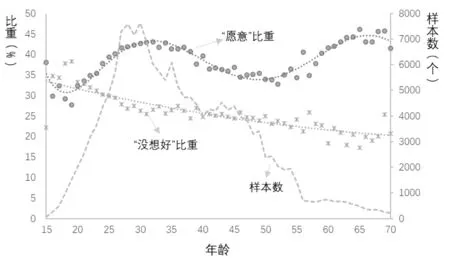

个体统计特征方面,考虑年龄与生活能力、婚否、不确定性(“没想好”)等因素的相关性,以及年龄、代际与落户意愿关系尚未定论,主要对年龄特征进行分析。根据图1,流动人口年龄与落户意愿之间表现出显著的波形“~”关系(10)在低龄、高龄处样本量较少、分布相对离散,代表性较小。,这也是以往关于年龄与落户意愿存在不同观点的原因。结合数据,各年龄样本中愿意落户的比重从20岁的32.31%逐步提高到32岁的43.05%,然后逐步降低到52岁的32.75%,之后稳步提升到65岁的46.09%。这反映了在生命周期不同阶段农村和城市生活能力的强弱变化、对两栖成本重视度的变化对落户意愿的不同影响。与此同时,“没想好”的样本比重,与年龄显著负相关,年龄越小“没想好”的比重越高,反之越低。这与年轻人的生活能力未成熟、对安居落户问题考虑较少或者未来可选择性较多有关。这也证明了本文谨慎对待“没想好”样本是符合现实情况的。在此基础上,对第一代流动人口(41-60岁,“~”的后半段)和新生代流动人口(25-40岁,“~”的前半段)进行异质性检验。根据表4,第一代与新生代样本的结果均与理论相符。对模型6和模型7的系数进行比较发现,对于第一代流动人口来说,农村生活能力较强时更加不愿意落户,第一代和新生代流动人口有宅基地“不愿意落户”的概率比“没想好”的分别高22.51%和15.37%,比“愿意落户”的分别高41.85%和28.26%,这支持了第一代流动人口近年来陆续返乡的现象;城市住房状况和城市公共服务更好时,第一代比新生代流动人口更加愿意落户,这与第一代流动人口更迫切面临留城返乡决定有关,能否在城市稳定生活对其落户意愿影响较大。受教育程度对新生代流动人口的落户意愿影响更高,以受教育程度衡量的人力资本对新生代流动人口城市生活能力影响更大。对于一些农村生活能力较弱的新生代流动人口,如果城市生活能力无法保障,则可能面临“融不进的城、回不去的乡”的两难,需要在户籍制度、就业和社会保障政策等方面加强应对。

表4 第一代与新生代流动人口样本检验结果

图1 年龄与落户意愿统计描述

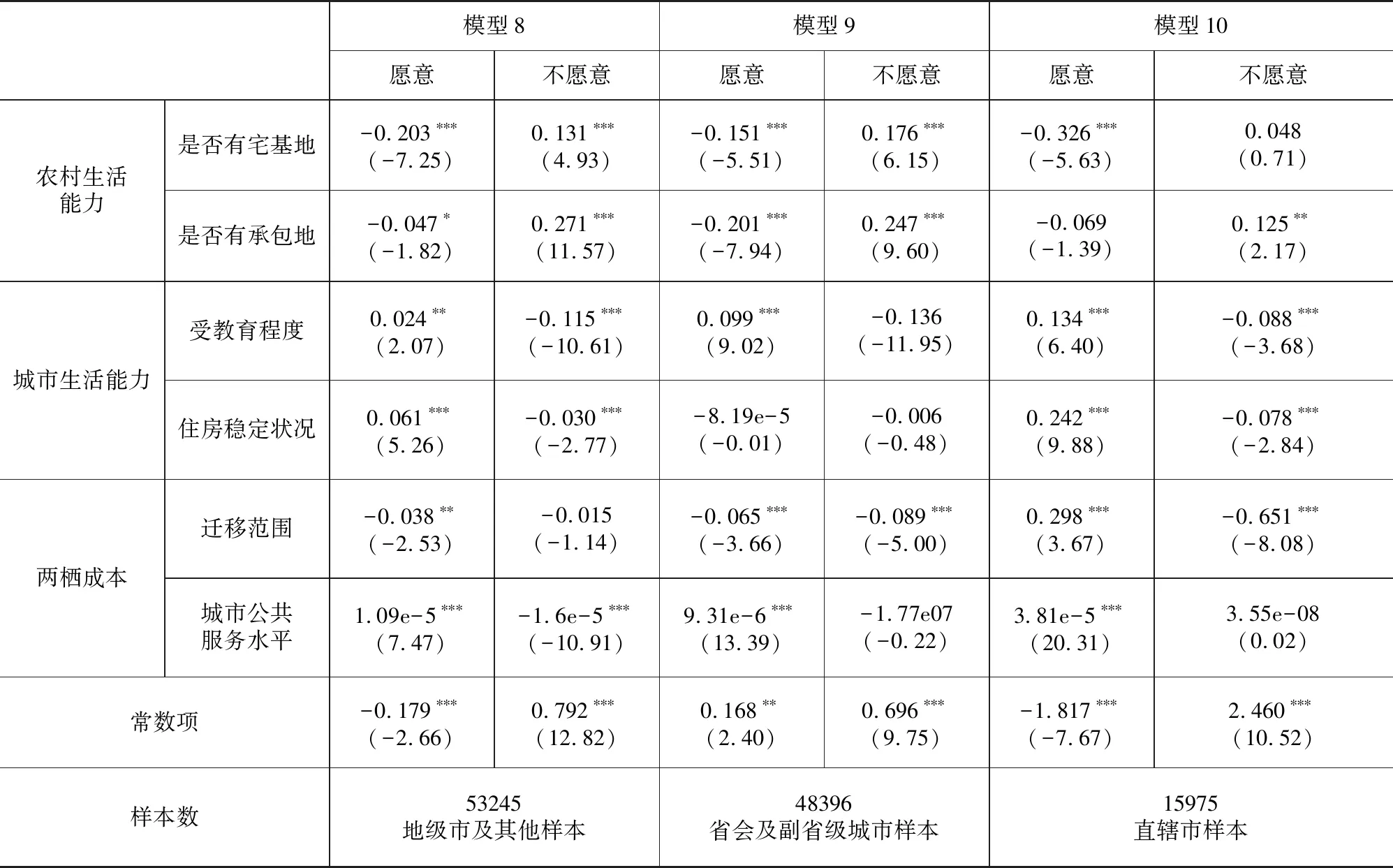

城市规模和行政级别等城市发展特征通过影响流动人口两栖能力和两栖成本影响落户意愿。根据调查数据,城市行政级别越高落户意愿越强,直辖市流动人口愿意落户的比重为64.41%,省会及其他副省级城市的比重为40.66%,地级市及其他城市的比重仅30.28%。根据表5,总体依然与模型设定一致。是否有宅基地和承包地、受教育程度,在不同级别城市中的影响依然显著。迁移范围与落户意愿的关系产生偏差,主要是城市样本与迁移范围存在相关关系,直辖市、省会及副省级城市、地级市及其他分别对应人口跨省迁移、省内跨市、市内跨县迁移的主要目的地,与迁移范围显著相关。因而,在“模型8”和“模型9”中由于主要是市内跨县或省内跨市样本,以迁移距离较近的样本为主,所以“愿意落户”的系数产生偏差;“模型10”中,主要是北京、上海、天津、重庆四个城市的样本,其中北京、上海、天津比重庆有更多跨省迁移人口和更高的落户意愿,正好与理论相符。

表5 不同行政级别城市检验结果

(三)稳健性检验

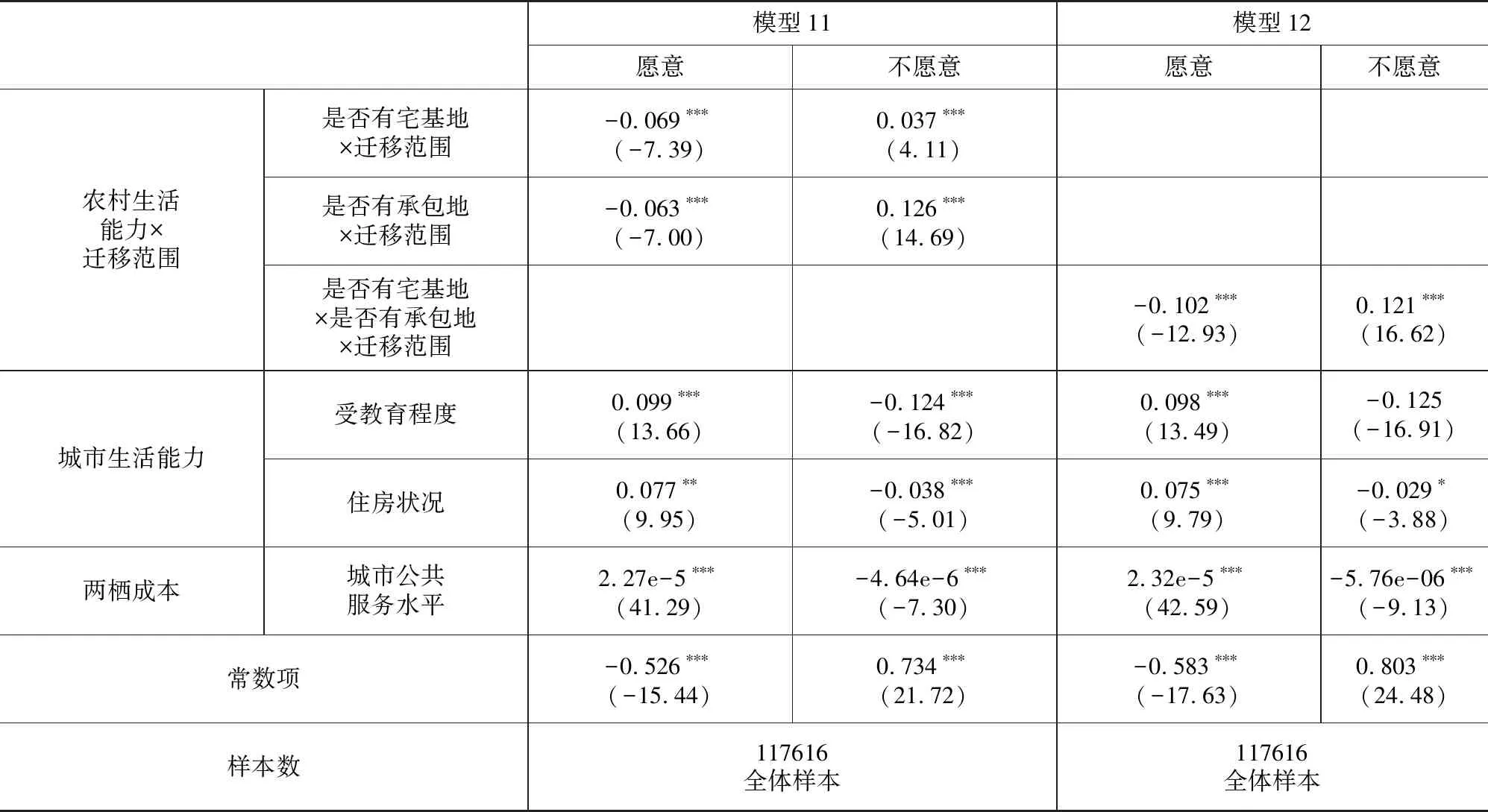

根据前面的分析,拥有农村土地权益且迁移距离较近的流动人口,落户意愿较低,反之较高。表6设立了农村生活能力和迁移范围的交叉项进行稳健性检验。“模型11”和“模型12”中3个交叉项,与“愿意”和“不愿意”表现出显著的关系,且符号相反,进一步验证了模型的稳健性。城市生活能力方面,如前所述,考虑个体收入水平与城市平均收入水平、城市房价等指标的相关关系及其隐含的“拉力”和“推力”并存问题,[13][14]不再选择此类城市生活能力指标进行稳健性检验。

表6 稳健性检验(采用土地权益和距离交叉项)

以上不同样本、不同指标检验的结果均符合理论设定,以“没想好”为参照组的“愿意”和“不愿意”的自变量系数相反,进一步支持了模型的合理性和稳健性。少量系数不显著主要是由于某类样本特征与某个自变量相关导致的,比如定居样本的城市生活能力较强、地级市样本的迁移范围较近等。

四、结论与建议

针对当前落户意愿的结构性特征,本文从城乡两栖视角构建了流动人口落户意愿分析框架,利用2017年中国流动人口动态监测调查数据和多分类Logit模型进行了检验,通过理论分析、统计描述和计量分析发现:(1)农村生活能力越强落户意愿越低,城市生活能力越强落户意愿越高;(2)两栖成本越高,落户意愿越高;(3)当两栖能力都强时,落户意愿主要取决于两栖成本;(4)年龄与落户意愿表现出显著的波形“~”关系;(5)城市行政级别越高落户意愿越强。本文利用不同指标和样本类型,验证了模型的稳健性和一般性。基于此,提出以下对策建议。

第一,从农村生活能力角度,重点要积极建立完善农村权益交易市场实现“带资迁移”。研究表明,农村权益是城乡两栖人口不愿意落户的重要因素。促进农村权益流转实现农民“带资迁移”,不仅有利于提高农民进城的资本和落户意愿,同时可以提高农村闲置承包地、宅基地及其附着的建设用地指标的使用效率。近年来,“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的“三变改革”为农民“带资迁移”探索了较好的经验。基于农村产权制度改革经验,在乡村振兴和城乡融合发展战略背景下,要加快建立进城落户农民依法自愿有偿转让退出农村权益制度,建立完善农村权益转让和退出的平台和价格机制,实现农民“带资迁移”,以此提高农业转移人口城市生活能力和落户意愿。

第二,从城市生活能力角度,重点要全面提高保障性住房供给水平和覆盖面。流动人口城市生活能力,不仅是其选择落户的决定因素,往往也是城市接受其落户的条件,决定了个体生活稳定和城市内部融合。其中,住房是市民化面临的最大经济障碍。目前,保障性住房的目标对象是城市户籍居民,为促进流动人口安居落户,需要全面提高保障性住房供给水平,逐步实现保障性住房覆盖城市常住居民。一是加快构建城市建设用地与常住人口挂钩的机制,全面提高人口大规模流入地的城市建设用地指标,科学规划、提高保障性住房用地供给水平。二是在流动人口退出农村宅基地的同时,探索将腾退的建设用地指标优先供给城市保障性住房用地,以此提高保障性住房供给水平。三是在城中村改造或旧城更新时,兼顾和保障其中居住的流动人口住房需求。

第三,从两栖成本角度,重点要加快推进户籍制度回归人口登记管理的本质。这是尊重当前城乡两栖和不完全城镇化现象的政策选择,是解决落户意愿结构性矛盾的根本举措,而不只是以落户的形式实现市民化。城市基本公共服务均等化的推进,降低了“两栖成本”和总体落户意愿,显然不能以非均等化提高落户意愿,而是要通过促进户籍制度回归人口登记管理的本质,从根本上解决这一问题。之所以说“回归”,是因为在新中国成立之初,户口管理制度的初衷是对人口迁移进行登记和管理。之后,伴随城乡二元制度与城乡二元结构演进,户籍附属权益不断调整。让户籍制度回归人口登记管理的本质,是要在基本公共服务均等化的基础上,通过“回归”,实现包括最低生活保障、住房保障、政治权利、非义务教育等领域的更广泛更全面的权益均等化。根据当前户籍制度改革的进展,未来的难点在于500万以上超大特大城市,可通过积极探索推进城市各类资源与常住人口挂钩,而不是与户籍人口挂钩,攻克户籍制度改革最后难关。

本文从城乡两栖视角构建的落户意愿分析框架具有一般性,以往研究中相关变量对落户意愿的影响都可以包含在该分析框架中。在模型检验中,根据数据可获得性和简约原则,在每个维度内部没有考虑更多的同类指标,比如农村生活能力中的农村住房、村集体分红等,与城市生活能力密切相关的务工收入或相对收入、住房价格以及以往研究中的社会保障水平和社会融合状况等。该分析框架的一般性表明,这些指标依然符合两栖能力、两栖成本影响落户意愿的逻辑。