马克·吐温一位世界公民先驱的“先锋写作”

2020-08-03张喁

文_张喁

马克·吐温(Mark Twain,1835—1910 ),美国作家、演说家,美国批判现实主义文学的奠基人,被《大西洋月刊》评为影响美国的100位人物第16名

在我们的中小学里,最出名的美国作家是马克·吐温,他的多篇文章入选教材,其童话和中短篇小说代表作,甚至自传,入选必读书目。

解放后,作为美国批判现实主义文学的奠基人,马克·吐温迅速在中国出名:他讽刺资本主义国家的不合理现象,种种丑恶人性,控诉欧美列强的殖民掠夺,站在全球受压迫族群一侧……

在这些意识形态迷雾背后,马克·吐温是一位深谙人性,深具正义感,对不同文化具有包容心的大作家。

我们熟悉的马克·吐温

1835年11月30日,马克·吐温出生。头一天,东方的满清王朝,最后一位实际掌权最久的领导人慈禧太后也出生了。

参照西方世界的历史坐标,马克·吐温和慈禧生活的年代,大抵是英国的维多利亚女王时期;而他们的离世,参照东方中国的坐标系,是在千年帝国土崩瓦解前两三年内。

也就是说,马克·吐温一生基本算个古代人,不仅没听说过中华民国,更不知道20世纪还会发生两次世界大战。但在中国人心目中,马克·吐温却是历久弥新的,显得像个现代作家,一个青春而有力的形象。

究其原因,他是中国人民的老朋友。新中国礼送不受欢迎的司徒雷登离开后,保留并弘扬了马克·吐温这位批判现实主义作家,因为他毫无悬念是新时代需要的揭露和批判资本主义的大杀器。1950年,茅盾在《人民文学》发表《剥落“蒙面强盗”的面具》一文,赞扬马克·吐温不畏美国资产阶级的威逼挤兑,大胆揭露美帝统治集团的丑恶面目;同一年,语言学家吕叔湘在《光明日报》发表《吐温著作的失踪》,一边学术性钩沉马克·吐温从未出版过的小说《44号,神秘陌生人》,一边借机抗议了美帝在联合国发起的对朝侵略政策。

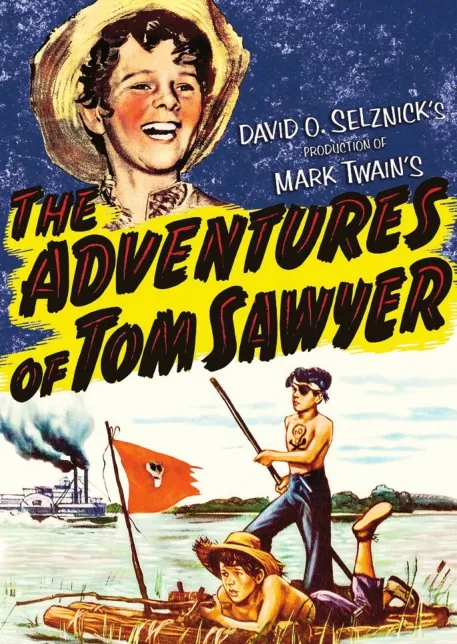

《汤姆·索亚历险记》和《哈克贝利·芬历险记》,常年入选中小学必读书目

1960年,投湖前6年的老舍先生,参加了有关部门举办的马克·吐温逝世50周年纪念活动,他的发言稿在《世界文学》刊登,标题为《马克·吐温——金元帝国的揭露者》。正是在这次活动、这次发言和这篇发言稿中,马克·吐温作为“美国杰出的批判现实主义作家”的地位在新中国得以确立。

从同一时期开始,马克·吐温的一篇不起眼的短篇小说《竞选州长》,被选入中学语文教材。几十年间,中国有数代人逐字逐句地阅读了这一名篇,在统一的语文教学大纲中,“这篇小说的思想意义远远超出了它所产生的那个时代,今天,它依然是我们认识资产阶级民主的虚伪和欺骗性的好教材。”

在此形式之下,长期以来,马克·吐温多篇作品得以进入中小学教材:《我的第一次文学尝试》被选入语文版七年级上册语文教材;《辛劳的蚂蚁》被选入北师大版八年级上册语文教材;《威尼斯小艇》被选入长春版四年级上册语文教材和人教版五年级下册语文教材;《死是千真万确的》被选入长春版四年级下册语文教材;《金钱的魔力》(选自《百万英镑》)被选入人教版五年级下册语文教材;《汤姆·索亚历险记》被选入人教版六年级下册语文教材、苏教版七年级第一学期教材、牛津英语深圳版八年级下册,以及沪教版七年级下册语文教材。

一组马克·吐温的漫画

玉米面包观点

改革开放后,这些被选入教材的马克·吐温作品,已经超越了意识形态批评的工具性,逐渐呈现出本来面目。比如,马克·吐温最著名的长篇小说,《汤姆·索亚历险记》和《哈克贝利·芬历险记》,很大程度上被美国读者当做儿童文学。按马克·吐温的本意,这些却是写给成年读者看的小说。这两本小说在中国大陆和港台地区的常年出版销售,似乎替作家扭转了这一“误读”——在大中华地区,有学者考证,仅《哈克贝利·芬历险记》,就有多达90种中文译本,总销量极为可观。

然而,这两本历险记,在马克·吐温生活的19世纪可以风靡一时,那时世界上还没有什么儿童文学,电影也还没有被发明,连电话都还在试验改进之中,更没有手机、电脑。历险记这种惊险刺激的小说,就充当了类似今天的《王者荣耀》这样的国民智力产品。而时代演变,在今天的《王者荣耀》面前,马克·吐温曾经那么精彩绝伦的历险故事,显得多么乏味啊。

所以,可以大胆推想,今天市场上汗牛充栋的马克·吐温作品,不过是教育体制和家长们硬塞给孩子们的,他们大多数对西方文学、美国文学的了解止步于马克·吐温。甚而至于,大多数人也只是熟悉马克·吐温的名字,至于他的作品,他们没什么认识,感受寥寥,毕竟,马克·吐温几十年来被运用于他们失败的教育。

欲扬还抑地把马克·吐温灌输给大众,只教育出昏昏欲睡的几代人。这真是奇怪了,马克·吐温的文字明明可以用来警醒中国人,效果为什么适得其反?

答案还得到马克·吐温本人身上去找。在一篇生前没有发表的文章《玉米面包观点》中,马克·吐温的态度很唯物主义——因为人类的首要任务是要吃饭。

马克·吐温出身美国底层社会,12岁就没了爸爸,家里揭不开锅,只好辍学去当印刷学徒。那时美国还没发生南北战争废除蓄奴,所以作为白人童工,他的命运比他认识的黑人要好些。他非常钦佩结识的一位黑人奴隶小伙,小伙完全没有做奴隶的不适,整天机智幽默乐呵呵,常常当众发表充满激情让人脑洞大开的演讲——其实就是吹牛。

有一天,这个小黑奴一边用口技奏出锯木头的声音,好骗过主人,一边吹出了一句让少年马克·吐温记忆终生的牛:“想知道一个人的真实观点是什么,要看他从哪里搞到玉米面包糊口。”

这句话几乎等同于今天的“屁股决定脑袋”。几十年来,我们的脑袋里,没有装进去马克·吐温——这个位居影响美国的100位人物第16位的大咖的任何真实观点,一定是因为我们的“玉米面包”,已然是“玉米面包革命”后的分配。服从分配,本身失去了让我们警醒的功能,而回去读老是不服分配要闹事的马克·吐温,我们怎么能走心呢?

水深两英寻

出身底层,后来成名成家的人,首先是不服命运的分配。

马克·吐温12岁死了父亲,那时村子里又流行小儿麻疹,由于惊吓、忧虑、绝望,整个村子已经瘫痪。马克·吐温小小的心灵也沉浸在极度的沉闷和恐惧中,最后他觉得感染才是解脱之道,于是悄悄和邻居家的病儿睡在一张床上,感染上了麻疹。

但他却成功免疫了,也成功地中断学业,去当印刷学徒,然后找印刷工作,由于换工作,有十年时间他近乎流浪。好在十年印刷工,让他排版时顺便阅读了大量良莠不齐的文学作品,培养起阅读的兴趣,阅读使他生发出离心,一本关于亚马逊河的书让他不假思索就动身前往南美。

然而他找不到开往南美的航船,这时南北战争爆发了。马克·吐温失去了刚得到的密西西比河上领航员的工作,稀里糊涂加入了南军混了几天,因为患疮疖病,脚关节脱位,在行军途中掉了队,他又稀里糊涂脱离了军队。

这时,他的哥哥被任命为北军新建的内华达州的秘书,他前去当哥哥的助理。在内华达,他参与到淘银热当中,想着发财是件好事。

二十出头正是爱写作的年纪,他觉得发财只是想要的事情,而不是要干的事情。从业余为报纸写稿,引起注意跻身记者之列,到被外派到还不是美国领土的夏威夷写专题报道,再到被派往欧洲采访,回来写成了《傻子国外旅行记》,他终于跨入了白领行列。

在这期间,从小说《跳蛙》开始,他开启了文学写作,并且用上了马克·吐温这个怪怪的笔名,这是领航员术语,意思是“测量水深两个英寻”,即12英尺,三米六七深,船只可以前行。

在马克·吐温的人生经验中,这些经历却不是对命运的抗争和奋斗,在《人是什么》中,他否认人有“自由意志”,觉得一切都是“情势”下的人的“自由选择”而已——“人的气质、教养及日常影响,作为不可控制的力量为他做出了选择。”

所以,这不是不相信命运的励志故事,反而是相信,既是相信自己的服从,所以可以干10年印刷工,也可以想要发财,又相信自己的不服从,因为在人生的“想要”之外,能感受到自己“要干”的使命——不服从“想要什么”,而服从“要干什么”。

老子也是“义和团”

马克·吐温今天在美国被视为幽默作家,那是因为在19世纪,作家还有一条获利的路子,就是演讲。演讲和写作不同,马克·吐温从中练出了幽默。

几乎相当于今天的直播,那时的作家演讲曾经风靡一时。后世的鲁迅读过一点马克·吐温,评价道:“他的成了幽默家,是为了生活……”

这样的为了生活,一生体制外创业的草根作家,对官方的传统是一点都不买账的。美国文学的传统来源于欧洲,马克·吐温对欧洲传统一向就不够“敬重”。和前辈新英格兰地区的“绅士文人”不同,马克·吐温是一个土生土长的美国作家,“水深两英寻”这个笔名就非常接美国本土的地气,具体地说接的是密西西比大河的“河气”。

写欧洲纪行的《傻子国外旅行记》,假拟傻子的视角和口吻,极尽揶揄欧洲虚假的君主制式的“体面”,目的就是要普通美国人作为共和国民,在捧腹之余生发出自信。

为此,马克·吐温不惜像今天的网文作家一样,下笔写作“穿越文”。《亚瑟王朝廷上的美国人》,让先进的美国人穿越1300多年回到英格兰早期亚瑟王时期,对国王和欧洲传统中重要的圆桌骑士,进行洋枪洋炮对冷兵器的“凌迟”。

马克·吐温的一生,都在挑衅这种欧洲宗教传统体制在美国和全世界的沿袭,他没有挑战“上帝”,只是幽默地揶揄嘲弄当时的“上帝的代理人”。实际上,马克·吐温青年时就喜欢弥尔顿的《失乐园》,他承认,自己对撒旦“一直很友好”。

马克·吐温没有欧洲传统的“哲学包袱”。19世纪是哲学的世纪,可以说那些哲学导致了20世纪成为战争的世纪。马克·吐温从来没有过“言必称希腊”,他的各类文字从不掉书袋,更不要说在演讲当中——那要直接面对观众,而美国群众“素质普遍不高”。

马克·吐温具有“世界公民”和“多元文化”意识,反对帝国主义的侵略扩张

19世纪的中国正在被列强强迫沦为工业革命原材料供应国,为了获取贸易平衡他们又大肆向中国倾销鸦片。对此行径马克·吐温看得清楚,1900年北京爆发了义和团驱赶杀戮西方传教士和本土教民而引起的“庚子事变”,马克·吐温在演讲中站在中国人这边,讽刺挖苦俄国、德国、法国不从中国撤军。

从早年当记者开始,马克·吐温就一直关注在美华人遭受欺凌的命运,这回他可谓大发雷霆——

既然我们并不准许中国人到我们这儿来,我愿郑重声明:让中国自己去决定,哪些人可以到他们那里去,那便是谢天谢地的事了。

外国人不需要中国人,中国人也不需要外国人。在这一点上,我任何时候都是和义和团站在一起的。义和团是爱国者。他们爱他们自己的国家胜过爱别的民族的国家。我祝愿他们成功。义和团主张要把我们赶出他们的国家。我也是义和团。因为我也主张把他们赶出我们的国家。

致坐在黑暗中的人

“我也是义和团。因为我也主张把他们赶出我们的国家。”后面一句话令人费解,既然为义和团站台,又何必狗尾续貂呢?

实际上这正是马克·吐温的思维特点和文风:正话反说,反话正说,牢骚满腹,牙尖刻薄。“因为我也主张把他们赶出我们的国家”,讽刺的是长期以来美国对华人移民的歧视、排挤乃至非人对待,同时,也表明他对早期中国移民的缺点看得清楚,不是一味地吹。

他曾指出,华人移民“一切事,达到目的就是好的,没达到目的就是坏的”,“至于良心,他们是在所不计的”。

这些观察来自当记者时对华人社会的实地考察和亲身经历,对当时华人生存的悲惨现状,他饱含同情,认为“他们是最顺服的族群”,“这些中国人是那么安静、温和、稳重、不醉酒,每天从早忙到晚”,“总能找到活干,从不像白人那样怨天尤人”。

对帝国主义用刺刀收割全球的世界局势,他同情地把受列强瓜分的中国人、被英国军队屠杀的南非的布尔人、比利时国王利奥波德二世私家生杀予夺的刚果原住民、被殖民的太平洋小岛的原住民、被美国欺骗的菲律宾人,归类为“坐在黑暗中的人”:1901年,他发表长篇时评《致坐在黑暗中的人》——

我们是不是要?也就是说,我们是不是要继续把文明赋予坐在黑暗中的人民?或者说是不是要让那些可怜的东西得到安宁?

综合考虑一下我们的文明手段,看有多少现有的手段是需通过玻璃珠加神学、马克沁机枪加赞美诗唱本、劣质金酒加进步与文明之火炬的方式加以实施的?

19世纪,社会达尔文主义大行其道,欧美列强认为自己殖民全球是人类唯一的出路,如此才能“先富带动后富”,迎接20世纪的“共同繁荣”。当然,第一步是在全球抢夺自然矿产资源,以扩张自己国内繁荣的工业生产。

这便是文章《十九世纪向二十世纪致敬》的意思,为了顺应胸中愤懑的“激情主宰”,马克·吐温不惜牺牲文学的“纯洁性”与“独立性”,文笔旁敲侧击、拖泥带水,甚至显得酸溜溜、气呼呼。

他甚至总是假托他人的口吻写故事来抒发情绪。1870年的小说《哥尔斯密的朋友再度出洋》,假托的是英国古代作家哥尔斯密书信体小说《中国人信札》的续集,描述中国人艾松喜满怀希望前往自由之乡美国,却受尽盘剥和压榨,最后被屈捕入狱的故事。

顺着这个思路,即便是在最广为人知的两部长篇历险记中,马克·吐温也是站在弱小一边,肆意用上流社会看不惯的“粗俗猥亵”的语言,表达对豪强的出离愤怒。

反帝与厌世

年轻时,马克·吐温凑巧得到过美国共和党创始人、曾任驻华公使的蒲安臣的帮助,两人结下终身的友谊。

马克·吐温的终生挚友,美国共和党创始人、曾任驻华公使的蒲安臣

1881年,清政府的留美幼童计划夭折,容闳邀请马克·吐温前往纽约面见前总统格兰特,请求他从中斡旋

蒲安臣在华出色的外交作为,深受马克·吐温敬佩:蒲安臣取消了美国人在中国的治外法权,接受中国人的证词,判处一名杀死中国人的美国恶棍绞刑,这让见惯了外国人被从轻发落的中国民众大吃一惊。马克·吐温高度评价:“使得正义在中国就像在任何国土上人人享有。”

1867年,蒲安臣在驻华期满之后,被清政府力邀担任中国首任全权使节,办理中外交涉事务大臣,代表中国政府出使美、英、法、普、俄诸国。

马克·吐温36岁结婚,女方家境富裕,花8万美元在康涅狄格州哈特福德买下豪宅。婚后一二十年,马克·吐温生活富裕、著述颇丰。因为同在孩子学校的家长群,他还结识了中国人容闳。容闳作为最早的留美幼童,是中国留学生事业和中国改良事业的先驱。

1881年,清政府的留美幼童计划夭折,容闳邀请马克·吐温前往纽约面见美前总统格兰特,请求他从中斡旋,后来格兰特访问中国时果然专门和李鸿章面商此事。

说到底,马克·吐温是世界上最早具有“世界公民”和“多元文化”意识的“现代人”。这不是出于先进发达国家居高临下的“道德优越感”,实际上,十九世纪的世界中心仍然在欧洲,美国还远远没有成为世界头号强国,甚至,很多时候美国都要仰仗欧洲的鼻息,一般的美国人,常常会为自己的国籍产生民族羞愧感。

他们羞愧的原因被马克·吐温耐心地分析指出了——

1.我们在干涉一些我们不必也无权干涉的事,干涉姐妹国家的内政……

2.我们那些行为都打着虚假的人道主义幌子。

3.(我们的)否认是那样的苍白无力,显然是胡诌。正直的欧洲人民和你们一眼就能识破。

4.最后一点,你们之所以羞愧……是因为欧洲的惊骇。它以前从未遭遇过这种事,它再也不会尊重我们,再也不会同我们交往了。

马克·吐温认为这种羞愧毫无必要,因为他可牢记着欧洲各个帝国的发迹史,这可容不得一点历史虚无主义——此刻的俄国,正舒舒服服地躺在浸染中国人鲜血的满洲;法兰西的懦夫曾经靠圣女贞德救国,后来又一致抛弃了她,更发明了历史上的“恐怖统治”;西班牙已经遗忘怎么将无辜的西印度群岛人一半送去当奴隶,另一半送进坟墓——

欧洲职业谎言中心真对我们的品行感到忧虑吗……那只是出于对一个目前正走霉运的民族的善意同情……他们说这话时在眨着眼睛呢。

这些文章在当时够尖锐,尖锐中带着厌世的不耐烦。虽然面临来自各方面的压力,马克·吐温也豁出去了。而且,19世纪八九十年代美国经历一次经济危机,原本财务自由的他,58岁投资失败,欠了一屁股债,加之亲人的陆续离世,心情可以说相当不耐烦。

58岁打起精神,马克·吐温去欧洲巡回演讲挣钱还债去了。此去经年,中间的好多尖锐文章,包括回美国后的自传,其实都被他安排到了死后再发表。他已经不想在活着的时候惹麻烦了,可以说,马克·吐温好多文字就是留给今天的我们看的,这就是所谓“先锋”的意义。