基于地方重塑的城市新区村居公共节点设计

——以珠海横琴为例

2020-07-16许哲瑶

许哲瑶

(广州园林建筑规划设计研究总院, 广东 广州 510055)

城市新区是区域快速发展的重中之重,是地区发展的加速器,同时是地区发展战略的实践场。与此同时,城市新区的跨越式发展容易引起新区中的村居发展不平衡,相较于一般城市的城村问题,城市新区的城村问题在社区管理、土地利用、环境污染、产业发展等方面的问题更多,矛盾更突出。因此,随着改革开放的转型和城镇化进程的推进,乡村更新是延续传统文脉、修复有机秩序、提升乡村生活品质的一种建设模式[1]。

在全球经济一体化的背景下,城市新区在快速发展中受外来文化的冲击影响大,地方文化流失,自我文化认同和文化自信的缺失现象在村居中凸显。此外,村居是外来人与本地人的集居地,存在文化差异,又缺乏公共交流的场所空间,导致邻里关系不和睦,缺乏认同感。同时,随着村居人口迅速膨胀,环境污染问题日益严峻,由于停车场地不足、居住用地不足等问题,导致水塘被填,山体被开挖等无序建设现象屡见不鲜,村居人居环境每况愈下,人与自然环境之间关系紧张。鉴于具有人文属性的村居公共空间出现的上述问题,本文探讨运用地方重塑的理念,如挖掘地方文化,引发当地居民的文化归属感,增强认同感和文化自信,在村居公共空间进行地方重塑设计。

一、地方重塑的内涵

艾兰·普瑞德(Allan Pred)认为“经由人的居住,以及某地经常性活动的涉入;经由亲密性及记忆的累计过程;经由意向、观念及符号等等意义的给予;经由充满意义的‘真实的’经验或动人事件,以及个体或社区的认同感、安全感及关怀的建立;空间及其实质特征于是被动员并转形为‘地方(place)’。”[2]“地方”因为强调人的活动与记忆而拥有着强烈的“人本性”[3]。“地方”是公共空间的人文称谓,其空间有别于自然空间,也有别于私人空间。它可分为物理空间(场所)、行为空间(文化)和社会空间(组织),重塑有别于塑造,塑造是从无到有,重塑是对有的重新改造。”[4]地方重塑关注和诠释公共生活和地域文化,关注人文、历史脉络和日常生活。地方感是社区营造重要的内涵因素[5]。在人文地理学“人—地”关系研究中,地方感强调了人与环境之间的紧密连结[6]。基于地方重塑的村居公共场所设计对于重塑地域文明和文化生态的意义体现在实现公共文化的价值。

二、村居公共场所的人文意义

“场所中蕴藏有历史的力和自然的力等力学特征,这就是聚落论中的所谓的场所性。”[7]村居中的公共节点,潜移默化地对村居人际关系的融洽、社会资本的增加、村居社区共识的形成、村居社区自治的实现以及区域认同的完善起到积极推动作用。在城市化的快速进程中,人口的迁徙和旧村环境整治,传统村居聚落中的村口、广场、田间、水塘、宗祠等承载着村民生活习惯与公共活动的村居公共空间被挤压。村居地域文化在消逝,风俗文化被外来新兴文化侵蚀,村居公共场所是村居聚落整体环境的重要组成部分,维系着社区的认同感,承载着城市的印记和故事,是有凝聚力和人情味的地方。村居中的公共场所包括入口空间、街巷空间、广场空间和与自然环境相融合的边界空间。通过图底分析可看出村居的建筑实体与外部空间的共存关系。公共场所作为村居体验的媒介,它构成了公共、半公共和私密领域共存和过渡的序列。村居中“空”的本质(若以建筑物为图形,空间为背景),取决于四周实体的布置,即村居建筑与空间的独特性取决于公共场所的设计。公共场所的设计建立了实与空的对话关系,并实现两者之间的均衡。

三、基于地方重塑的村居公共场所设计策略

通过分析村居公共场所的人文性可知,公共场所是实现地方重塑的重要“舞台”,其一般具有相对集中和开敞的空间,位于村居中心或者重要的交通节点,另外,公共场所的更新需要响应村居所在社区转型和文化建设的要求。基于地方重塑的公共场所设计的策略包括共享场所感的营造、地方文化的唤醒和公共艺术的融入三个方面。

(一)共享场所感的营造

场所特征从分隔转向共享,是体现地方重塑精神的场所感的重要一点。适应新的社交、休闲等多样化功能需求,公共场所的开放性和共享性需要充分凸显,由村居住宅建筑环绕相对围合,与主要街道联通,并且可融于村民日常生活的共享空间。

(二)地方文化的唤醒

各种人文化的园林要素是公共场所唤醒地方文化的载体。如何做到雅俗共赏是实现地方文化唤醒的关键。人文化的园林要素可以为村居创造一个融入日常的精神空间,为村居更新提供多元化的载体和更丰富的文化维度。地方文化唤醒拟实现的,是人与地方相互作用产生的一种情感依附,由地方产生并由人赋予的一种体验[8-9]。

(三)公共艺术的融入

卡米洛·西特在《城市建设的艺术》一书中提出“我们必须记住(公共)艺术在城镇布置中具有合理而且重要的地位,因为它是唯一能够随时随地影响大量公众的艺术。”“艺术是让乡村苏醒和恢复人生命感觉的有效途径。”[10]艺术介入街区不只是介入一个地理空间,而是和生活在这里的人产生联系。“关系美学的艺术实践,不仅面向参与的群众,而且涉及如何主动建构一个人与人之间相互交流的异托邦。”[11]在村居中每个人的生活记忆都是阐发公共艺术的灵感。设计应关注日常生活如何和公共街区和艺术结合。每件作品都可以用手碰、可以坐,让大家都能用五感体验艺术。希望通过设计作品不断孵化社区文化的细胞,温暖和融合村居的社会价值。

四、横琴新区村居公共场所设计实例

(一)区位及现状分析

横琴新区地处粤港澳大湾区经济快速发展的前沿,城市开发建设日新月异。村居作为横琴新区的重要组成部分,对城市新区整体风貌有较大影响。村居整治与城市开发建设同步展开,有利于村居各项公共设施的完善及与城市相关配套的统筹、衔接,在改善人居环境、提高生活质量的同时,形成与区域设施的共建共享。另外,借助周边区域的产业发展,能为村居社会经济转型提供动力,产生良好的社会效益,促进城市整体服务功能的提升。

(二)村居更新面临的关键问题

由于土地被征收,导致横琴村居自身的可建设用地极为有限。村居内部存在建筑密集且相对混乱、公共活动空间不足、基础设施条件落后等诸多问题。同时,受城市建设影响,村居地面标高普遍低于城市道路标高,形成了较为严重的水浸问题。总体来看,村居环境质量正逐步恶化,亟待解决。面对村居自身的发展诉求,村居整体环境整治提升和社会经济转型势在必行。

横琴新区的九条自然村存在城市新区村居典型存在的问题。经过实地调研分析,总体而言包括以下几点:

1.村居风貌杂乱,本土文化流逝

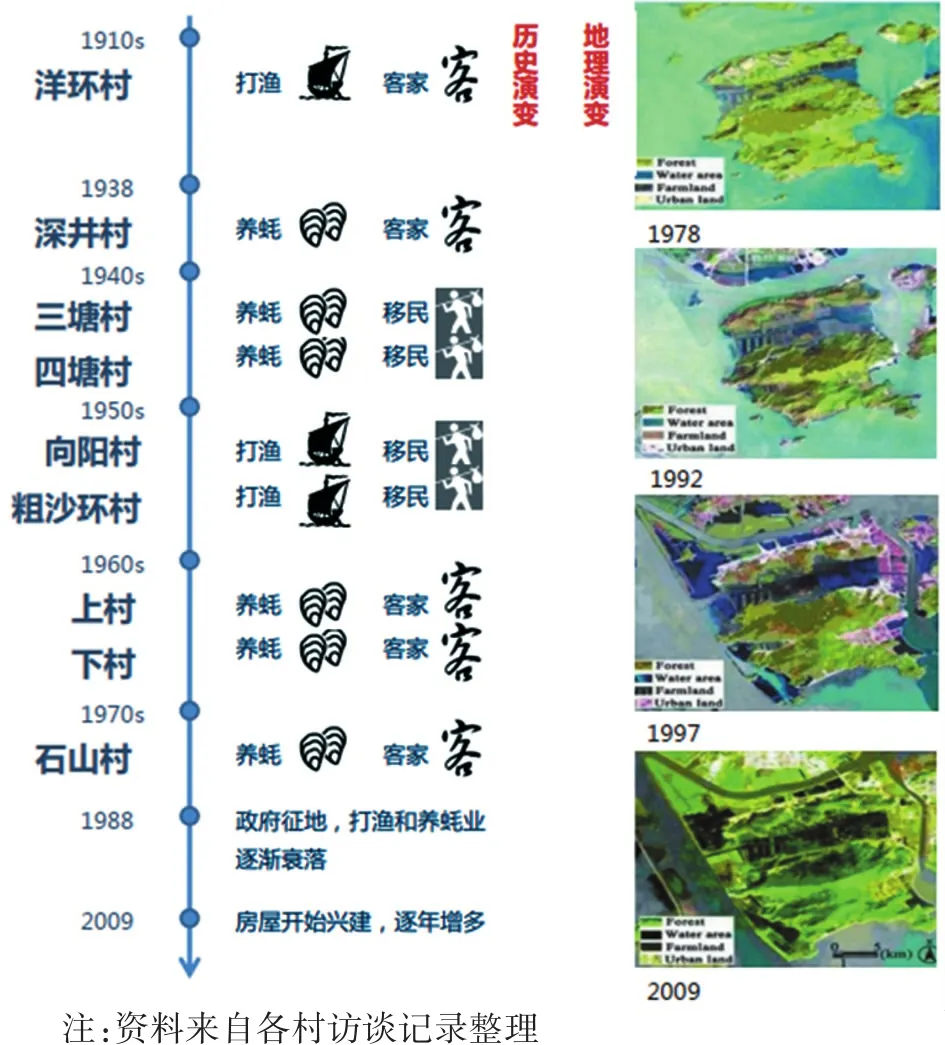

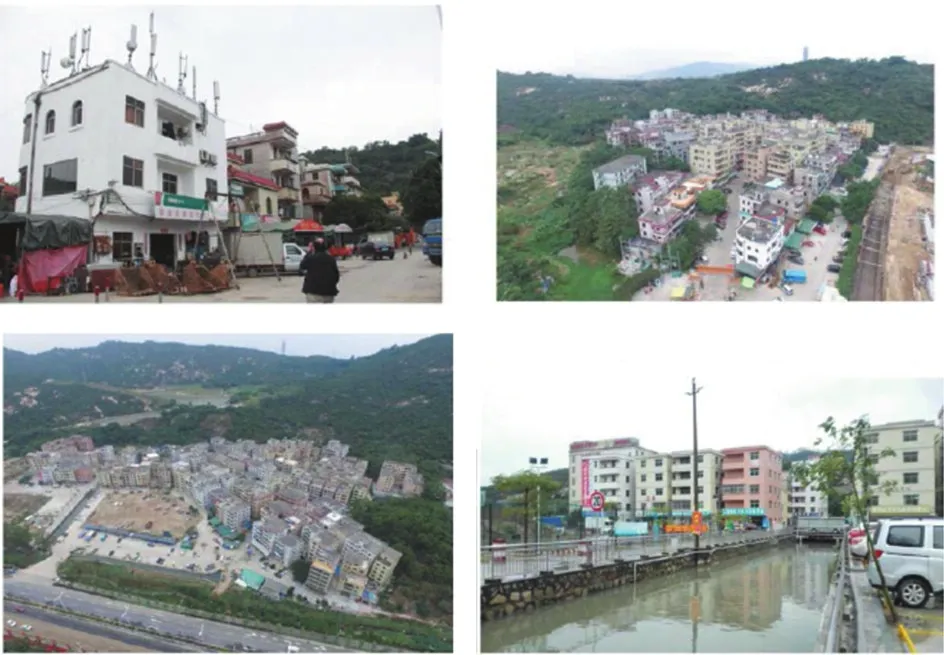

客家人或躲避战乱灾害的百姓迁移此岛并逐渐演化,构成横琴岛的百年历史(图1)。而随着1988年政府征收了村民的一部分土地,打渔和养蚝逐渐衰弱。文化的停滞不前以及随着时间的削弱,加上自发性建房现象逐年增加,形成了如今房屋密集,风貌杂乱的村居现象(如图2)。村内景观“九村一面”,未能体现本土特色和村居风貌特色。如深井村的由来,深井村1938年建村,有金湾区三灶镇田心村木头冲农民迁来此处定居。以村口海湾得名,该海湾的海口至岸边为全岛最深海湾,当地称海湾为“井”,故名深井。但如今,深井村被开发用地“包围”,海湾被填,连通往海边的路也无迹可寻。

图1 横琴村居演变历程

2.公共空间被挤压

大批外来务工人员的涌入,导致对出租屋需求量的大幅上涨,由于村内产业单一,村民主要以收租金为收入来源,村民为增加经济收入,随意加建违建,现象严重。另外,村内居民随意堆放杂物,租户擅自更改住宅用途,违章占用公共空间(图3)。长期以往,导致公共空间被挤压,缺乏村民交往、健身、休闲的场所,公共空间遏待织补。

图2 横琴洋环村、上村村居现状

图3 横琴石山村被违章占用的公共空间

3.特色自然景观被蚕食

横琴四面环水,气候温和,山清水秀,原始植被保存完好,生物资源丰富。横琴自然村每条村都依托大小横琴山,而且有自然的水景,有的形成瀑布景观,有的汇聚成河,联通市政排洪渠,是得天独厚的景观资源。但如今,生活污水未经任何处理直接排放到河道,河道两侧是硬质的直立驳岸或挡土墙,缺乏亲水性,村居靠山依水的自然属性被抹杀,被人为地割裂了和自然环境之间的联系(图4)。另外,还有百年古树,凝结了丰富多彩的历史典故(图5)。如深井村内曾有三棵百年大榕树,枝叶茂盛,躯干粗大,活像三把撑开的大伞罩得地下一片阴凉,村民们把这三棵大榕树叫“三把伞”,榕树对面山上对应有三块巨石,称为“三姐妹”,是老一辈村民童年嬉戏纳凉之处。现在大榕树仅剩两棵,其中一棵还成为树抱石的奇景。榕树生存空间也被挤压,拓宽的车行水泥路面代替了过去人们的休憩交往空间。

图4 石山村、下村的水系被人为地割裂了和村居的自然联系

图5 深井村百年榕树(左)和洋环村相思树(右)

(三)横琴村居的设计策略

1.共享场所感的营造

以横琴洋环村为例,在村居最大面积的广场空地上,是村内的儿童室外娱乐唯一的活动空间,场地面积不到100平方米,原来的娱乐设施为塑料钢材的组合滑梯和两组健身设备,且已经破损,需要维修(图6)。同时,场地没有任何城市家具和休闲配套设施,无法满足村民社交、休闲等多样化功能需求。在存量化的村居公共场地中,如何创造满足不同人群使用需求的多功能设施,是公共空间场所感的重要载体。因此,在多功能设施的设计上,将渔船元素解构,融入现代活动设施设计当中,打造了一艘3米×5米的儿童游乐渔船(图7)。设计元素丰富集中,带给孩子与众不同的体验,激发孩子的想象力,满足攀爬、休憩、捉迷藏等功能。还能成为亲子活动的场所,让家长和儿童一起在竹篮上完成竹篮画,是一个充满交互性,促进交往的空间。

图6 洋环村提升前活动空间及其设施

2.地方文化的唤醒

横琴作为城市新区,融合了本地的蚝乡、疍家、客家文化和外来人口带来的新兴文化于一体,其文化维度丰富生动,但却日渐式微。如何让设计的园林要素融入村民日常的精神空间?为村居更新提供多元化的文化体验?“洋环号”多功能儿童活动设施的设计首先从洋环村的场所精神着眼,研究洋环村的渔村历史,重塑场地精神,彰显洋环村的文化传统。设计细节既使人想起当地的港湾历史,同时又铸就了洋环村的现代化新形象。采用木制材料,木做的鱼骨、麻绳、贝壳风铃、竹篮、渔灯等质朴又有趣的元素,设计在充满故事主题的同时,可以很好地和儿童产生情感上的共鸣。

3.公共艺术的融入

以横琴下村为例,下村周边为荔枝湾、华发首府、保利国际公寓等高品质住宅区,是新横琴人品质生活的配套休闲区。下村南洋风格的建筑和依山傍水的自然本地条件,以及日渐成熟的商业氛围,都是公共艺术街区的孵化土壤。因此,下村公共艺术的设计理念是设计一个“沉浸式体验”的公共空间,其核心在于“融入”。将科技与艺术相融入、将艺术与生活相融入、将生活与自然相融入,让艺术点亮生活。设计包括各具特色的艺术装置,结合城市家具,组合成为具有五感体验、又融入了“自然、科技、艺术”多种元素的趣味公共空间。

如在下村入口设计了由互动拱门、色彩围栏、光影廊架三个公共装置组成的入口广场节点(图8),意为穿过时光隧道开始进入一个现实中的自然、科技、艺术广场。装置是集科技、艺术和功能于一体的“3D”公共艺术装置,采用了先进的技术,包括基于人体雷达感应的智能开关,广泛使用的光敏开关技术,直流稳压电源技术,基于红外感应的遥控技术,基于arduino的智能ws2812幻彩灯带控制技术,基于plc的步进电机控制技术。同时,艺术装置具有安全稳定的性能,每个装置均采用熔断器,热继电器等短路、漏电保护装置,空气开关,具有很高的安全系数。电路线路采用环保pvc阻燃材料,对人体无害。

图7 设计方案——“洋环号”多功能儿童活动设施

图8 下村入口节点设计方案改造前后对比

四、结语

城市新区的村居更新有着独特的本位特征和更为突出的城村发展矛盾,在城市新区的跨越式社会发展中,解决村居更新的关键问题,包括村居风貌杂乱、本土文化流逝、公共空间被挤压、特色自然景观被蚕食等方面尤为重要。本文通过作者实际参与设计和建设的横琴村居环境提升工程项目的研究、总结归纳,详细阐述了在城市新区村居更新中如何利用公共场所的人文性,通过地方重塑的理念,得出共享场所感的营造、地方文化的唤醒和公共艺术的融入三个设计策略。通过重塑精神的场所感,让公共节点真正为村民共享;通过融入日常的雅俗共赏的景观要素,唤醒村居地方文化,从而唤醒人们对地方文化的关注;让公共节点成为公共艺术的触媒,孵化社区文化。研究内容不仅为城市新区的村居更新提供借鉴,也为村居地方重塑,解决村居发展和快速城镇化之间不平衡问题提供经验。