基于生态系统理论的高职院校毕业生就业意向影响因素探索

2020-07-16任静静

任静静,夏 琰

(1.江苏开放大学 商学院,江苏 南京 210013;2.中国药科大学 财务处,江苏 南京 211198)

随着我国本专科生招生人数的逐年增加,高校毕业生数量已连年创历史新高[1],我国高等教育即将从大众化阶段进入普及化阶段。当前中国的经济发展已经进入新时代,社会主要矛盾发生变化,高校毕业生群体作为推动经济建设和社会发展的青年主体,他们将迎接崭新的市场机遇,也将经受严苛的社会考量。近年来,越来越多的“95”后毕业生步入社会,高校毕业生在就业难、就业功利化、就业理想化以及“慢就业”等现象上问题突出。就业是最大的民生,高校毕业生的就业问题已然成为高校以及社会普遍关注的议题[2]。切实做好高校毕业生就业教育、提高毕业生的就业质量是高校立德树人、人才培养的根本任务,也是促进经济发展、缓解社会矛盾的重要举措。

本文基于生态系统理论,通过对南京地区高职院校毕业生进行抽样访谈和问卷调查,了解高职院校大学生就业意向、分析高职院校大学生就业影响因素,探索影响因素与高职院校大学生就业意向间的作用关系,并根据所得结果结合工作实际给出对策建议,以提高高职院校毕业生就业指导工作的实效性。

一、理论基础及研究假设

心理学家布朗芬布伦纳最早在研究儿童发展特点时提出生态系统理论,该理论认为个体的发展是由其所处的一系列环境交互影响的作用结果。具体而言,个体天生具备与环境交互的能力,个体的发展问题也必须要放置于所处环境中讨论,也就是“情景”与个体发展之间紧密相连。布朗芬布伦纳将个体发展的作用环境分为微观系统、中间系统、外部系统和宏观系统四个层次,微观系统是与个体接触最直接的环境,对于大学生而言,学校和家庭是对其影响最大的微观系统,是构成个体生活的主要场域,决定着个体的认知、人际交互模式[3]。中间系统指的是各个微观系统之间的联系和相互关系,比如大学生的家庭、学校以及朋辈群体关系所组成的功能性系统即为中间系统,布朗芬布伦纳还指出,如果微观系统之间存在较强的积极联系,则会促进个体发展[4]。外部系统通常是个体没有直接参与但受其影响的系统,比如大学生父母所从事的工作、学校的制度、社区的管理等。宏观系统是个体所处的最广的意识形态系统,包括文化、亚文化和社会环境等方面[5],影响个体的思维方式,同时也影响着其他层面系统的运行。

有关大学生就业类主题,近年来也有了丰富的研究。如学者赵宏斌认为大学生群体择业会受到个人风险偏好的影响,弱势群体家庭相较于富裕家庭来说更倾向风险小的职位,家庭经济状况会影响大学生群体择业选择[6]。学者刘洋在对辽宁高校大学生的在辽就业意向研究时发现,95后的毕业生在择业上有较强的自主性,个人的兴趣爱好以及价值观会影响大学生对就业地区及岗位的选择[7]。学者石磊在研究学前教育专业毕业生的就业意向时,统计分析得出学校的专业设置、就业指导教育以及亲友的情感支持等因素有助于该专业的毕业生在本行业工作,且能显著正向影响行业内的就业意向[8]。

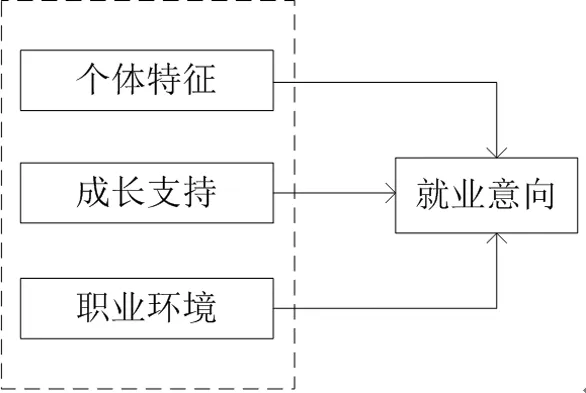

根据生态系统理论和文献梳理,本文将影响高职院校大学生就业意向的影响因素划分为个体特征、成长支持和职业环境三个维度:其中个体特征主要包括人格特质、个人价值观、个人兴趣以及已获取的就业能力;成长支持包括学校层面的培养制度以及培养实践、家庭层面的情感支持、经济水平以及教育方式;职业环境维度主要包括就业政策与形势、职业要求。高职院校毕业生的个人特质、成长支持以及职业环境因素均能显著正向影响其就业意向,构建变量间的概念模型如图1:

图1 高职院校大学生就业意向影响因素概念模型

二、问卷设计及调查样本特征

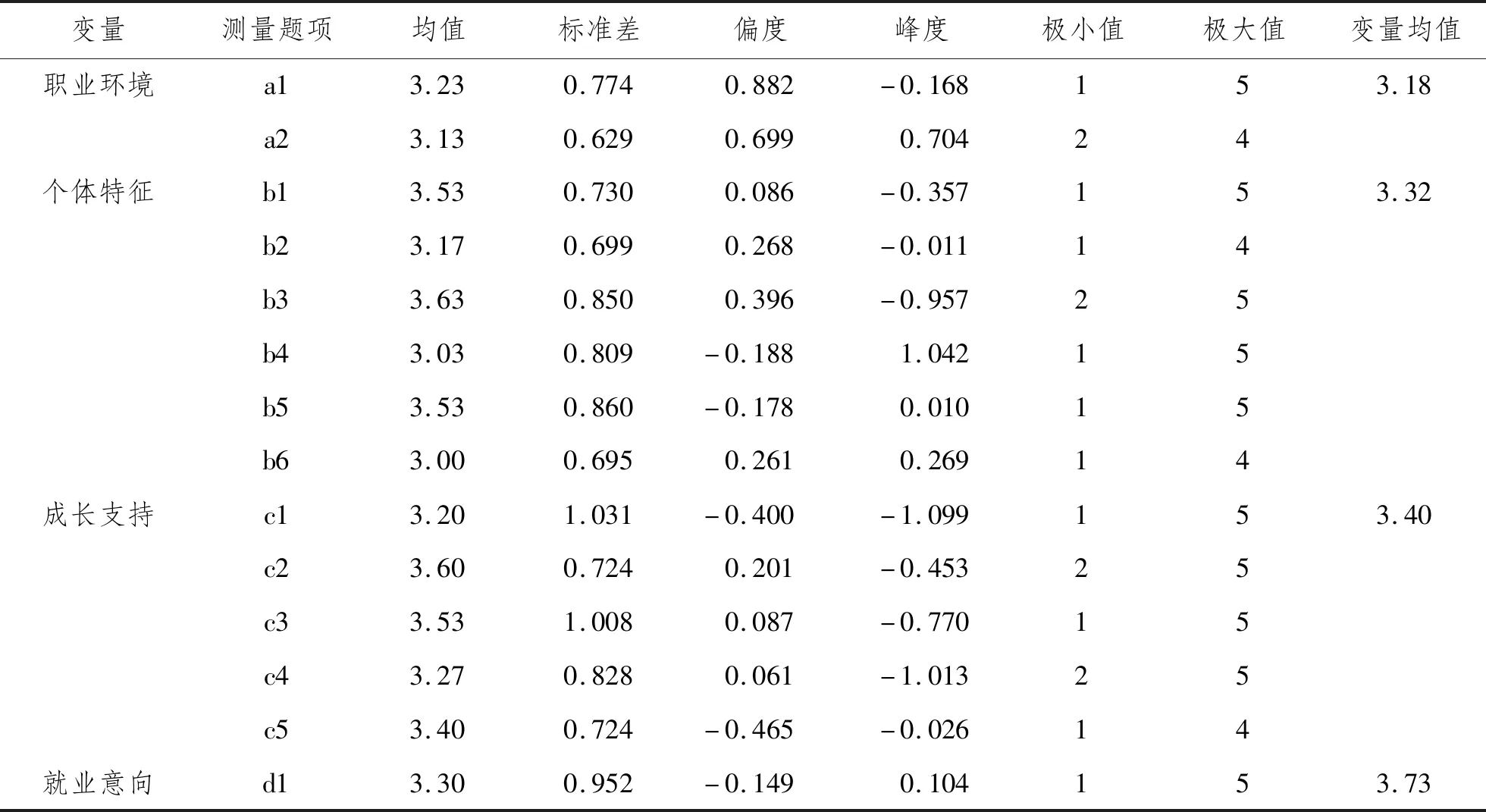

本文在理论分析和文献梳理基础上,借鉴已有成熟量表,并结合工作实际和研究对象特征修改编制高职院校大学生就业意向影响因素测量问卷。量表题目分值采用Likert 5点计分法来区别个体对于各个题项的测量结果。本次调研面向南京市多所高职院校的毕业生,共计发放问卷210份,剔除无效问卷后得182份有效问卷。经描述性统计分析后,得到表1。

表1 量表描述性统计分析

通过量表的描述性统计分析可知,影响高职院校大学生就业中的职业环境因子的平均得分为3.18,个体特征因子的平均得分为3.32,成长支持因子的平均得分为3.40,可见高职院校毕业生认为就业形势及要求、岗位的发展情况、大学生个体的价值观、职业兴趣爱好以及家庭经济条件、家庭教育方式、学校的培养实践以及培养制度等因素均能积极影响大学生就业。就业意向因子的平均得分3.73,可见高职院校大学生目前的就业意向较强。另外,本次测量数据的偏度和峰度值均在±1左右,符合正态分布的要求,因此可以进一步对数据分析。为了进一步验证问卷的信度和效度,本文继续做Cronbach′s α系数检测、KMO和巴特利球体检验,得出问卷数据的Cronbach′s α系数为0.899,KMO值为0.721,达到了0.05的显著性水平,说明效度较好。

三、实证分析

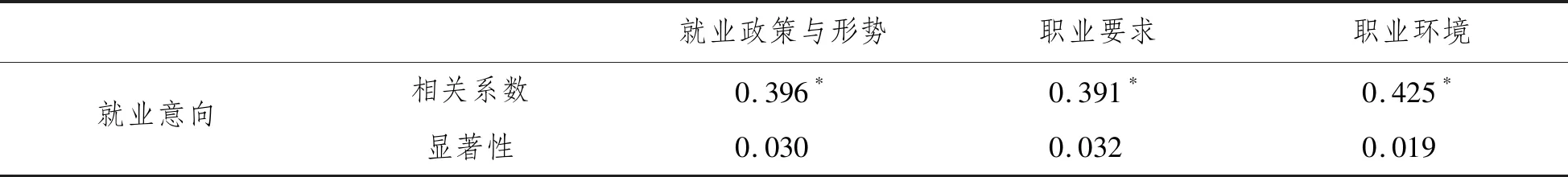

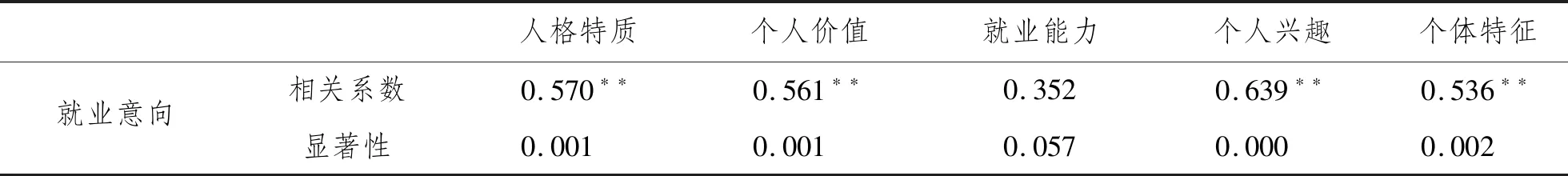

相关分析可检测变量间是否具有线性相关关系以及关系的强弱程度。本文采用Pearson系数检验变量间是否具有相关性,通过SPSS20.0软件,分别导入职业环境、个体特征、成长支持以及就业意向测量数据,得出结果如下表2所示。

根据表2所示,职业环境与大学生就业意向之间的相关系数为0. 425,在0.05置信水平上显著正相关,其中大学生对就业政策与形势、职业要求维度的了解情况与大学生就业意向的相关性分别为0.396、0.391,均在0.05置信水平上显著正相关。

根据表3所示,个体特征与大学生就业意向之间的相关系数为0. 536,在0.01置信水平上显著正相关,其中大学生人格特质、个人价值以及个人兴趣与大学生就业意向的相关性分别为0.570、0.561、0.639,均在0.01置信水平上显著正相关,但就业能力维度与就业意向间不存在显著的相关性。

根据表4所示,成长支持与大学生就业意向间存在显著的相关性,其中学校培养实践、情感支持以及家庭教育与大学生就业意向之间的相关系数分别为0.496、0.589、0.530,均在0.01置信水平上显著正相关,学校培养制度、经济水平维度与大学生就业意向之间的相关系数分别为0.461、0.437,在0.05置信水平上显著正相关。

表2 职业环境与大学生就业意向的相关关系

表3 个体特征与大学生就业意向的相关关系

表4 成长支持与大学生就业意向的相关关系

四、结果讨论及对策建议

(一)研究结论

通过实证分析,验证了高职院校毕业生就业意向是一项复杂的决策行为,受到毕业生的个人特质、成长支持以及职业环境等因素的影响。其中成长支持因子对高职院校毕业生的就业意向预测能力最强,家庭的经济水平以及家庭的教育方式均会显著影响毕业生的就业意向,家庭以及亲朋的情感支持也会显著影响毕业生的就业意向,学校培养实践以及培养制度,如组织的创业实践活动、就业指导教育、人才培养模式等方面也会显著预测毕业生的就业意向。在毕业生个体特质方面,个体的兴趣爱好、就业价值观念以及人格特质均能显著预测其就业意向,但是已具备的就业能力维度对其就业意向不具备显著预测能力。这可能是毕业生在就业能力上存在认知偏差,毕业生的自评就业能力水平得分均值为3.03,说明毕业生已经掌握就业相关专业和通用技能。在职业环境方面,就业形势、政策规定、职业要求及职业发展均能显著预测毕业生的就业意向。

(二)对策建议

通过对高职院校毕业生就业意向问题进行实证分析,本文验证高职院校毕业生就业意向的影响因素,并结合生态系统理论对高职院校毕业生就业意向的因素给出以下针对性的对策与建议。

1.个体层面——重视能力锻炼,树立人岗匹配理念

毕业生群体接受过系统的高等教育,是社会上新入职的知识型员工,具备较高的科学技术以及能力素质水平,这类群体的就业是他们实现自我价值的重要渠道[9]。因此,毕业生群体需充分发挥个体主观能动性,积极承担时代赋予的责任和使命,重视自身能力的锤炼,切实提高社会适应性。通过此次调查发现,高职院校的毕业生群体对自身的性格、价值观以及兴趣爱好比较了解,但对符合个人特质的职业环境了解程度不够,反映出毕业生们缺乏系统的职业规划意识,对未来就业的行业了解情况不够细致,缺乏就业前的人岗匹配理念,造成职业准备不够,就业认知不强,从而易产生就业期望过高、甚至“慢就业”等现象。因此毕业生群体需充分加强自我审视,制定切实的发展计划及职业规划,在学好专业课程基础上,利用好各类实习、实践活动平台提高自身综合能力,完善个人的就业价值观以及职业规划;树立人岗匹配理念,转变就业态度,培养和发挥个人特长,注重个人长期发展及未来的自我价值需求,不断为实现自身发展和贡献社会打好就业基础。

2.家庭层面——尊重学生个性,加强情感联系

社会学理论指出,家庭是人类早期社会化的主要场所,家庭教育在个体社会化发展中起到基础性作用,影响到人的一生。步入高校后,家庭系统对子女教育的影响依然不可忽视[3]。沟通、教育、冲突处理等亲子关系依然是影响青少年心理健康的重要因素[10]。这一点也为本文所验证,家庭的经济水平、情感支持以及教育方式均会对毕业生的就业意向产生显著影响。近几年“95后”毕业生群体逐步进入社会,他们具有鲜明的个性特征,自我意识较强,但抗压能力薄弱,就业过程中容易产生挫败感;另一方面,家庭对子女的主观期望也会构成毕业生的就业压力源。因此,家长亟需转变观念,正视家庭在子女就业上的重要作用,积极为子女营造良好的家庭氛围,培养子女独立自主能力,尊重子女的个人意见,给予充分的情感支持。此外,家庭还需要与高校保持紧密联系,关注子女的就业动态,针对性地给予意见和建议,配合高校做好心理帮扶工作,树立就业信心。

3.学校层面——培养创新人才,健全就业指导机制

高校是大学生步入社会前完善知识体系、健全价值观念、锻炼综合能力的主要场所,如何促进大学生就业,提高大学生的就业质量更是高校在当前社会经济发展情境下所面临的重要任务[11]。高校应奉行“以生为本”的人才培养理念,通过科学的培养制度体系,积极发挥学生的主体性,实现学生的全面发展。通过思想价值引领,开拓学生形势政策视野,提升学生对社会环境认知的客观性和主动性,培养问题审视与思考的能动性和科学性。此外,高校还应该在健全的专业课程教育体系、通识教育课程体系以及实践平台联结机制三大工程上下功夫,完善高校学生的就业指导机制。可以通过校区、社区、园区“三区联动”,搭建高校、政府、企业、市场等多主体就业创业服务平台,形成一套专业性、激励性以及实践性并存的就业能力培养平台。再者,高校对于毕业生就业的持续跟踪和个体案例指导也是有效帮助学生就业的重要举措,避免学生在就业过程中产生焦虑、急躁情绪,同时教育学生树立客观、辩证的就业态度,增加对学生的情感支持和人文关怀。

4.宏观层面——完善就业体系,发挥政策引领作用

政府需完善高职院校毕业生的就业政策,营造公平工作的就业环境,严厉打击“萝卜招聘”“人才高消费”等不良现象,实现人力资本的合理配置。本调研发现90%以上的高职院校毕业生在求职过程中,会有学历层次和学校知名度上的担忧。可见高职院校毕业生群体在就业中存在落差心理,政府部门可以拓宽小微企业的人才招聘宣传和激励机制,通过落实就业保障制度和户籍改革、鼓励入职后学历提升等措施,进一步加强本地区人才引进力度,保障毕业生群体利益。此外,还需要利用大数据平台做好就业市场的信息发布,包括招聘信息和政策推进,加大就业市场的监管力度,及时排查和处理发布虚假就业信息单位,保障大学生的就业安全和基本权益。