胸部CT对COVID-19的临床应用价值探索

2020-06-18张楠楠陈飞李宁

张楠楠,陈飞,李宁

(临泉县人民医院CT/MR室,安徽 临泉 236400)

2019年12月湖北省武汉市出现不明原因病毒性肺炎病例,实验室检测确定了一种新型冠状病毒,于2020年1月7日被分离[1]。2020年2月10日,国际病毒分类学委员会正式将该病毒命名为严重急性呼吸综合征冠状病毒2型 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2);同日,WHO宣布由新型冠状病毒引发的疾病的正式名称为 COVID-19(coronavirus disease 2019)。随着疫情的蔓延,我国其他地区也相继发现了此类病例。该病毒属于β属的新型冠状病毒,有包膜,颗粒呈圆形或椭圆形,常为多形性,直径60~140 nm[2]。主要经呼吸道飞沫和接触传播,人群普遍易感,以发热、干咳、乏力为主要表现;少数患者伴有鼻塞、流涕、咽痛和腹泻等症状。肺部CT影像表现对其诊断具有重要价值。现回顾性分析2020年1月23日至2月15日收治的36例,我院首诊最终经核酸检测证实的COVID-19患者的胸部CT影像及临床资料,旨在进一步探索提高胸部CT对COVID-19诊断的临床意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年1月23日至2月15日于临泉县人民医院首次就诊的并最终经市级定点医院核酸检测确诊为COVID-19的36例患者为研究对象,回顾性分析其首诊CT影像及临床资料。36例患者中,男20例,女16例,年龄8~75岁 (<40岁14例,40~50岁6例,50~60岁10例,>60岁6例),其中30例无明显基础疾病,6例伴有基础疾病。流行病学史:27例患者有武汉旅游史或武汉居住史,4例患者有确诊病例接触史,5例接触史不详。36例患者均以发热就诊,体温37.9~39.6℃;以患者出现症状至首次就诊的时间为首诊发病时间,发病时间1~18 d不等,平均 (4.50±3.57) d。

1.2 检查方法 胸部CT检查采用西门子64排CT扫描,患者仰卧位,头先进,屏气方式进行扫描,扫描范围为肺尖至肺底。扫描参数:管电压120 kV,管电流40~70 mAs,扫描层厚5 mm,重建层厚及层距均为1.0 mm。

1.3 图像及临床资料分析 由两名高年资医师对36例病例CT图像进行分析。 (1)将检查结果分为阴性和阳性,阴性为胸部CT未见异常改变,阳性为出现异常改变; (2)单肺或双肺受累,分布以胸膜下为主或肺内为主; (3)异常密度内部特征性表现;(4)是否伴发胸腔积液、纵隔及肺门区淋巴结增大等。CT视觉评分:参考H1N1病变的定量分析方法[3],制定COVID-19肺部病变CT视觉评分方法,半定量分析肺内病变程度,首先选择主动脉弓、隆突、静脉汇合层面和膈上4个代表层面评估,0分:无异常密度影;1分:存在少量异常密度影,累及面积<5%;2分:累及面积<25%;3分:累及面积 <50%;4分:累及面积<75%;5分:磨玻璃密度影累及面积>75%;4层分数的平均值为最终评分结果。CT视觉评分采取双盲法,二者平均值为最终结果。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行统计学分析,采用Pearson相关分析比较CT评分与首诊发病时间的相关性,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

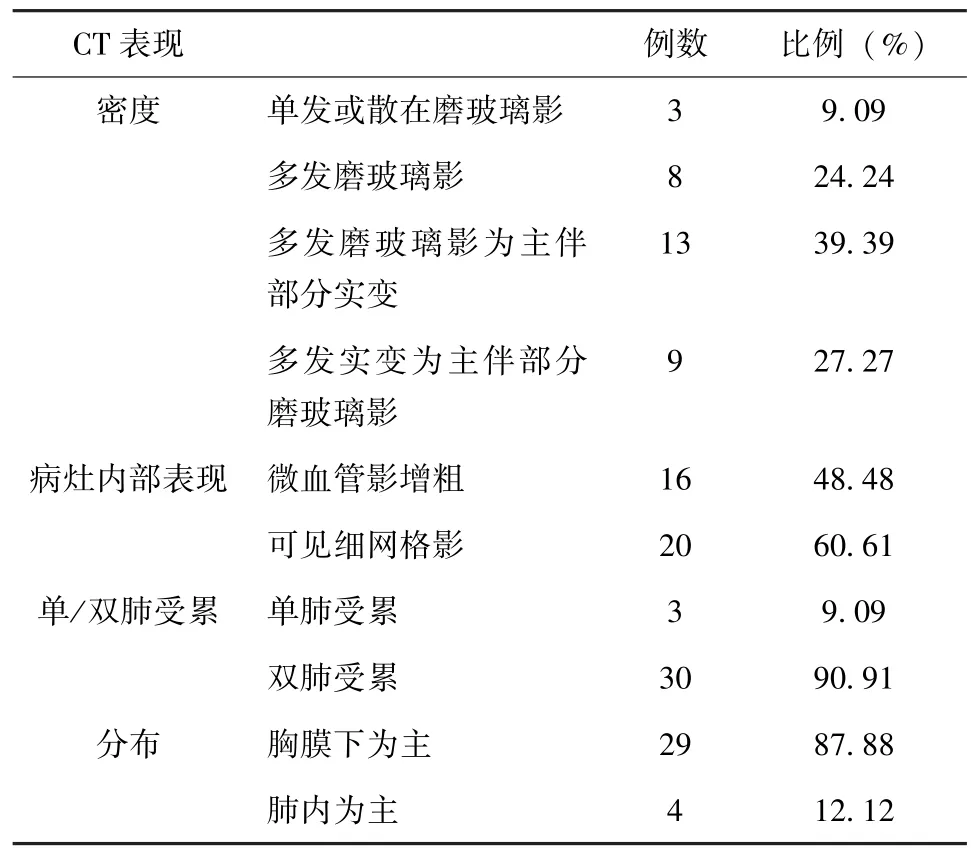

36例患者中CT表现为阴性3例,阳性33例,其中单个肺叶受累2例 (6.06%),2个及以上肺叶受累31例 (93.94%);病灶内可见微血管影增粗、细网格影外,未见胸腔积液及纵隔淋巴结肿大。具体表现见表1。典型病例:1例25岁女性COVID-19患者,有确诊患者接触史,发热1 d,双肺下叶多发片状磨玻璃密度,胸膜下分布为主,病灶内可见网格状改变和增粗血管影,见图1;1例49岁男性患者,由武汉返回,发热2 d,左肺上叶叶间裂旁见片状实变影,内可见网格状改变,见图2。

表1 33例COVID患者胸部CT阳性征象分布

图1 1例25岁女性COVID-19患者肺部CT表现

图2 1例49岁男性COVID-19患者肺部CT表现

36例 COVID-19首诊 CT评分为 (5.28±3.69)分,与首诊发病时间呈正相关,差异有统计学意义 (r=0.70,P<0.05), 相应散点图见图3。

图3 CT评分与首诊发病时间散点图

3 讨论

COVID-19在武汉暴发后,其他地区也相继出现病例。Xu等[4]首次报道了1例COVID-19死亡患者的病理解剖,显示患者肺部表现为双侧弥漫性肺泡损伤伴细胞纤维黏液样渗出物,右肺可见明显的肺细胞脱落和肺透明膜形成,符合急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)表现。2019新型冠状病毒主要通过S-蛋白与人体血管紧张素转化酶2(ACE2)相互作用的分子机制对呼吸道上皮细胞进行感染,导致肺泡壁的结缔组织纤维网络结构,由于炎性浸润及肺泡内壁可能形成的玻璃样物质膜而引起肺泡壁的增厚,因而CT图像上病灶主要表现为磨玻璃密度,当渗出物较多时则可出现实变[5-6]。COVID-19常见CT表现为双肺多发斑片状磨玻璃密度、实变影,多沿支气管血管束和胸膜下分布为主,其内可见增粗的血管影,可能与炎性刺激小血管引起管壁水肿、平滑肌增生和血管通透性增高有关[7]。本研究中16例 (48.48%)病灶可见微血管增粗。同时病灶亦可见小叶内间隔增厚,表现为细网格状影,这主要与肺部间质炎症的进展所致[8]。本研究中有20例 (60.61%)病灶内可见网格样改变。磨玻璃或实变影内见微血管增粗和网格状改变可能为COVID-19胸部CT的特异性征象。关于是否合并胸腔积液方面,多数报道认为COVID-19极少合并胸腔积液,系病毒性肺炎主要以间质性改变为主,只有当病变进一步进展为危重型时,可合并胸腔积液,亦或患者本身有相关基础疾病。本研究中未见合并胸腔积液病例。同时本研究有3例CT表现为阴性的患者,其首诊发病时间均小于2 d,均无基础疾病,可能是因为发病时间较短,肺内未表现出肺炎征象,或者为个体间自身免疫力不同所致,与文献报道[9]相似。

COVID-19主要与以下不同类型肺炎进行鉴别诊断。(1)其他类型病毒性肺炎:病理学改变相似,因此影像学表现具有较多相似性,鉴别主要依靠临床及病原学检查。 (2)细菌性肺炎:临床症状和实验室检查均与病毒性肺炎明显不同,CT主要表现为小叶中心结节及叶段样分布实变,支气管充气征及胸腔积液常见,小叶间隔增厚少见。(3)支原体肺炎:儿童常见,小叶中心结节为主、磨玻璃密度,可有实变,临近支气管壁增厚,细支气管树芽征,亦可合并肺门淋巴结肿大。 (4)隐源性机化性肺炎:当COVID-19的CT表现呈“反蝶翼”状分布时应与此病鉴别,此病好发于双肺外带或支气管血管束周围,呈游走性分布,典型者可出现 “环礁征”。

关于病程进展CT表现变化的报道,管汉雄等[10]依据病灶的范围和演变将 COVID-19的CT表现分为早期、进展期、重症期及吸收缓解期。早期:主要表现为双肺弥漫性分布的结节状/斑片状磨玻璃影;进展期:主要表现为早期病灶融合呈片状,“反蝶翼”状分布、支气管充气征及 “铺路石”征可见;重症期:主要表现为双肺弥漫性分布的以实变为主的病变,支气管充气征、肺不张、胸腔积液可见;吸收缓解期:主要表现为双肺病灶吸收后变小变淡,可残留少许纤维条索影。Berbheim等[11]研究表明随着首诊病程时间增加,CT表现为更多的实变、双肺肺叶受累加重等。本研究采用CT半定量评分描述肺内病变的程度,结果发现半定量COVID-19 CT评分与首诊发病时间呈正相关,说明COVID-19随着病程进展CT表现更加严重。发病初期,可能仅表现以单发或散在磨玻璃影,进而范围继续扩大,或间质渗出继续增多导致局部出现实变。此过程与SARS等其他病毒性肺炎颇为类似。

综上所述,COVID-19首诊胸部CT具有一定特异性,以胸膜下多发磨玻璃影或实变为主要表现,灶内发现血管增粗及网格状改变对诊断具有一定特异性,确诊须结合流行病学史及病毒核酸检测。仅依靠CT表现很难与其他类型病毒性肺炎进行鉴别。CT半定量评分与首诊发病时间呈正相关,即随着病程的进展CT表现可有加重趋势。本研究的不足之处包括样本量较小,未能阐述首诊CT表现与临床预后的关系,后期将进一步追踪随访、深入探索。