肝内脾异位结节1例报告

2020-06-16陈家诚陈小菁庄春雨刘富金罗是是武金才周开伦

陈家诚, 陈小菁, 庄春雨, 刘富金, 罗是是, 陈 良, 武金才, 周开伦

1 海南医学院附属海南医院 a.肝胆胰外科; b.病理科; c.影像科, 海口 570311;2 海口市妇幼保健院 妇科, 海口 570203

异位脾组织分为先天性脾组织植入和后天获得性脾组织植入,前者原因和机制不明,有学者[1]推测其可能为早期发育时脾髓质细胞经脾静脉流入肝小叶中进行种植性生长。后者多为脾脏受外力作用导致脾破裂后,脾组织种植于腹腔内或胸腔内导致,约在26%~67%的创伤性脾破裂患者中发生,从发生脾破裂到诊断脾组织异位植入的间隔时间约为5个月~32年。异位脾组织结节常好发于小肠系膜、大网膜、后腹膜、肾、肾上腺、肠管、胰腺、膈肌、胸腔、肝内或者卵巢[2-5]。先天性肝内异位脾脏组织结节较罕见,诊断上极易造成误诊,严重干扰治疗方案的制订。通过本例患者的临床表现和影像学资料的报道,期望对今后的临床诊断和治疗提供帮助。

1 病例资料

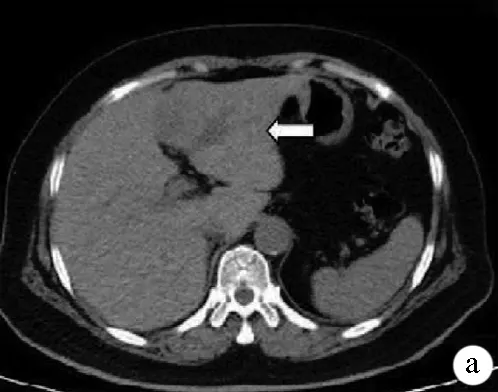

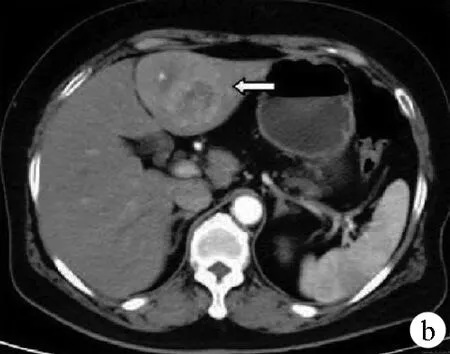

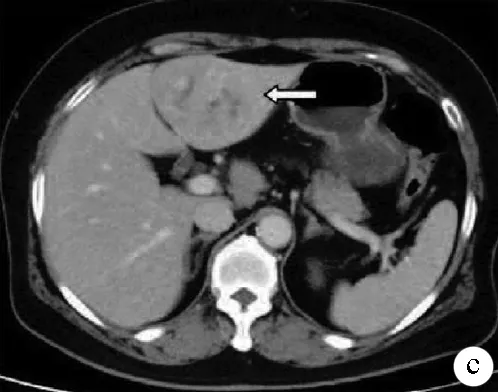

患者女性,59岁,因在外院“体检发现肝占位性病变13 d”,于2019年10月24日来海南医学院附属海南医院诊治。无腹痛,无畏寒发热,无恶心呕吐。既往有高血压病史1年,收缩压最高达170 mm Hg,未规律服用降压药,有阿司匹林肠溶片过敏史,无手术及外伤史,否认糖尿病、冠心病或长期口服避孕药史。入院后查体,巩膜无黄染,全腹软,无压痛,腹部未触及肿大包块。入院后查乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒螺旋体和艾滋病抗体均阴性,肿瘤十二项(包括甲胎蛋白、癌胚抗原、人绒毛膜促性激素、生长激素、CA125、CA199、CA153和CA242等)均阴性,白细胞9.73×109/L(参考值:3.5×109~9.5×109/L),尿潜血(+),血常规和尿常规余项均正常,粪常规、凝血和生化全套均正常。肝脏彩超示:肝实质回声致密增强,远回声衰减,右肝可见一稍低回声区,范围23 mm×14 mm,边界欠清,内回声均匀,其内未见明显异常血流信号;左肝外叶1个低回声团,大小约56 mm×39 mm(图1),边界清,内回声不均匀,内中央可见1个稍强回声团,大小29 mm×18 mm(图2),团块边缘可见丰富粗大血流信号环绕及内部少许血流信号。肝内血管走行清晰,门静脉无增宽,肝内外胆管无扩张,脾肋中不厚,包膜光滑,实质回声均匀,脾静脉无增宽。诊断考虑:非均匀性脂肪肝,左肝外叶病灶为局灶性增生结节?右肝稍低回声区考虑局灶性脂肪低浸润。肝脏平扫+增强CT(图3)示:左肝外叶Ⅲ段可见一个大小约5.5 cm×5.3 cm混合密度病灶,动脉期病灶内局部有强化,门静脉期持续强化,延迟期有减退,考虑肝占位性病变,不除外癌变。肝脏平扫+增强MRI(图4)示:左肝外叶一个直径约5.5 cm病灶,T1期病灶左侧部分呈低信号,右侧部分呈稍低信号(信号弱于正常肝组织)。T2期病灶左右两侧呈高信号,中间部分呈低信号。增强前不压脂T2呈等高信号,压脂T1呈等低信号,增强期病灶呈明显不均匀强化,未见确切包膜。

注:左肝外叶镰状韧带外侧一低回声团,边界尚清,内回声不均匀。

图1肝脏黑白超声

注:左肝外叶镰状韧带外侧病灶中央一稍强回声团,边界尚清,团块边缘可见丰富粗大血流信号环绕及内部少许血流信号。

图2肝脏彩色超声

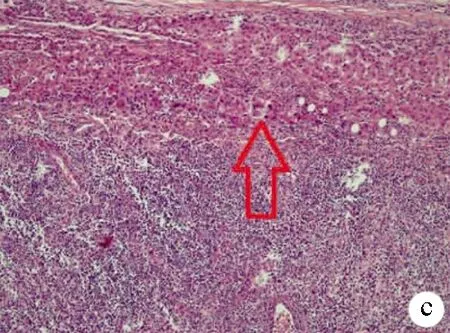

考虑患者在外院就诊时,当时外院专家建议其接受穿刺活检,遂同意在本院先行肝穿刺病理检查。穿刺活检病理(图5)回报:左肝4条组织,长0.3~1.0 cm,直径0.1 cm,较多炎细胞浸润,伴上皮样细胞增生,局灶有坏死,可见多核巨细胞。免疫组化:抗酸(-),PAS(-),六胺银(-),CK(-),CD68(弱+),CD34(-),Ki-67(散在+)。诊断:(左肝)肉芽肿性炎。

注:a,平扫期左肝外叶近镰状韧带处一个大小约5.5 cm×5.3 cm混合密度灶(箭头);b,动脉期该病灶有不均匀强化(箭头);c,门静脉期该病灶仍有强化, 较动脉期消退不明显(箭头)。

图3肝脏平扫+增强CT

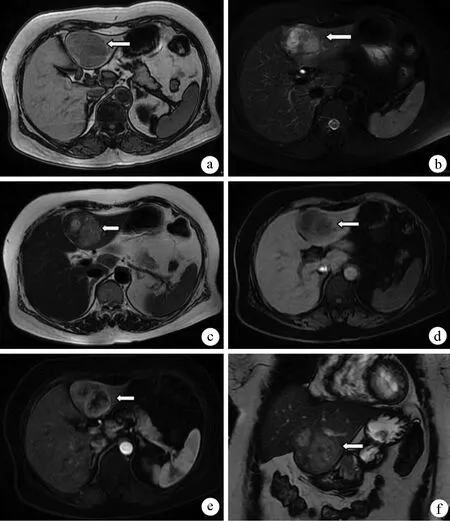

注:a,T1期病灶呈等低混杂信号(箭头);b,T2期病灶呈等高混杂信号,边界不清(箭头);c,不压脂的T2示等高混杂信号(箭头);d,压脂T1示等低混杂信号(箭头);e,动脉期病灶不均匀强化,未见确切包膜(箭头)。f,MR重建可见左肝外叶病灶呈混杂高信号,包膜不确切(箭头)。

图4肝脏平扫+增强MRI

经本院科里讨论建议:左肝外叶病灶诊断不明确,如此大的病灶,且动脉期有强化,虽然肿瘤指标和肝炎指标均为阴性,但不能完全排除恶性肿瘤可能。考虑左肝外叶切除手术安全性和可行性均较高,患者可能承担的风险和代价较低,建议积极切除病灶,整块行病理检查。与患者及家属签署知情同意书后,于2019年11月5日全麻下经腹腔镜行左肝外叶肿块不规则切除术,术中见左肝外叶Ⅲ段近镰状韧带处一个直径大小约5.5 cm肿块,质韧,边界尚清,突向肝表面和脏面,余肝、肝十二指肠韧带、前腹壁、膈肌和肠系膜均未见类似转移灶,腹腔无积液。肉眼病理考虑病灶为良性可能性大,且肿块近肝边缘,遂术中决定仅行局部切除,用超声刀和双极电凝配合切除病灶,手术历时2 h,出血20 ml,阻断第一肝门血流2次,分别为10 min和12 min,中间松开5 min。术后第1天肛门排气,进半流饮食,术后第5天出院。术后病理(图6):肉眼所见,左肝外叶部分肝组织,大小8.5 cm×7.2 cm×6.5 cm,切面紧邻肝被膜下,肿块大小约4.7 cm×3.8 cm×4.6 cm,切面灰黄,实性,质中,局部可见出血,与周围组织界较清。镜下所见,脾小体、红髓等脾脏结构,局部见上皮样细胞,多核巨细胞和一些急慢性炎症细胞浸润。诊断:(左肝外叶)异位脾脏伴慢性肉芽肿。

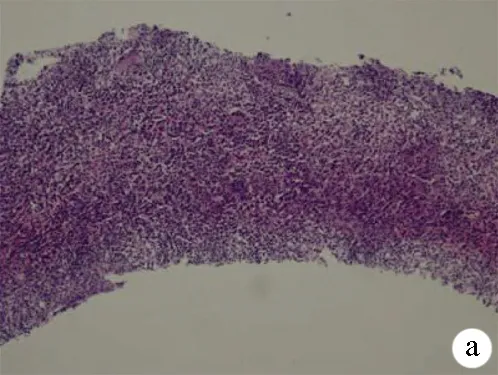

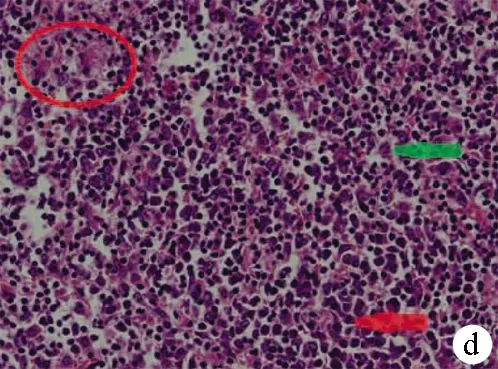

注:a,肝穿刺组织的整体图片HE染色,(×10);b,炎细胞浸润(绿色箭头),伴上皮样细胞增生(红箭头),局灶有坏死,可见多核巨细胞(红圆圈)HE染色,(×40)。

图5肝穿刺活检病理结果

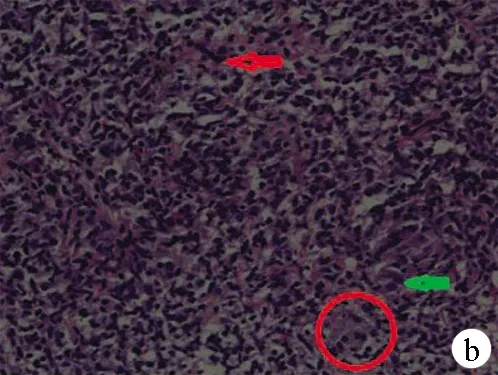

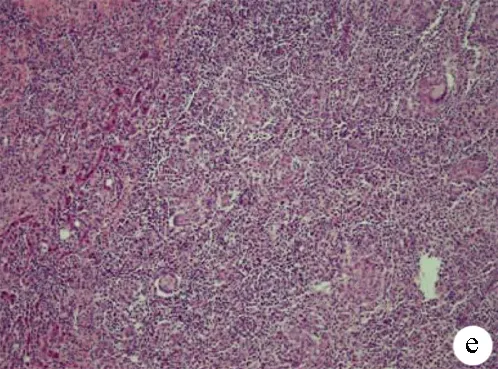

注:a,肉眼见病灶呈实性,鱼肉状,质硬,局部有少许坏死;b,脾小体(红色圆圈)HE染色,(×10);c,红髓(红色箭头)HE染色,(×40);d,局部见上皮样细胞(红箭头)、多核巨细胞(红色圆圈)和一些急慢性炎症细胞(绿箭头)HE染色,(×40);e,上皮样细胞、多核巨细胞和一些急慢性炎症细胞HE染色,(×10)。

图6肝病灶的肉眼和镜下病理图片

2 讨论

肝脏实质内存在的异位脾结节病灶临床上较为少见,该类型病灶在三期增强的CT或者MRI上往往表现为平扫期低密度,动脉期有强化,门静脉期强化有消退;不容易与肝恶性肿瘤鉴别诊断[6],给临床决策带来诸多困难。通过检索文献,笔者总结肝内异位的脾结节的表现如下。(1)超声表现:本例患者彩超下病灶表现为混杂高低回声团,边界尚清,血流信号较丰富。据文献[7-9]报道,在超声造影下,肝内异位脾组织动脉期(大约17 s[7])呈均匀增强,有时呈结节状增强,延迟期未见明显异常廓清,与肝腺瘤不易鉴别,但应注意寻找包膜下粗大畸形血管的特殊性表现。由于此病种罕见,大多数情况下,大部分医学中心的超声造影不易与其他良性的富血供病灶作出鉴别诊断。(2)CT表现:荟萃分析文献[10-11]发现,肝内异位脾结节的CT表现为,平扫时病灶密度与正常肝脏或肌肉相仿,CT值约为40~70 HU,增强后三期强化均匀,动脉期呈明显强化,门静脉期呈持续性强化,延迟期强化稍减退,各期强化方式与脾脏实质一致。(3)MRI表现:T1WI表现为低信号,T2WI表现为高信号,本例患者T1期为等低混杂信号,T2期等高混杂信号。平扫期为低密度,动脉期病灶有强化,门静脉期持续强化,平衡期环形强化[12-13]。(4)病理表现:常有完整的纤维性包膜,无脾门、肌肉及弹力纤维成分,以红髓为主,缺乏完善的白髓,血管结构不正常,没有脾门的“门状”血管结构,其内含铁血红素沉着。(5)鉴别诊断:肝脾异位鉴别诊断较困难,缺乏特异性特征,创伤性脾破裂后脾异位种植通常为多个病灶。而副脾通常为单个,体积通常较大,且位于脾窝附近,通常有一个脾门、脾包膜组织结构,多呈椭圆形或卵圆形,并且由脾动脉的分支供血,呈“门状血流”。而肝内异位脾组织结节血供多来源于所寄生的器官或组织周边血管,通常走形扭曲,无明显门状血流[7]。肝内局灶性结节增生可有特征性的中央向四周“轮辐状”增强,造影剂消退缓慢;肝腺瘤由包膜下向中央向心性供血,动脉相包膜下可有粗大血管显影,造影剂消退相对肝内局灶性结节增生更快[14]。

对于有过创伤性脾破裂经历患者,如果在肝实质内发现不典型占位性病变,注意肝脾异位的诊断可能。但也应与其他延迟期仍表现为富血供的病灶鉴别:如肝局灶性结节性增生、肝血管平滑肌脂肪瘤或者肝腺瘤。有研究表明放射性核素锝检查对肝内脾组织异位诊断的特异性较高。治疗上,如果肝内占位性病变诊断不明确,手术切除后石蜡病理是唯一能够准确诊断并且同时达到去除病灶的治疗手段,同时能够避免误诊导致治疗时机的耽搁。