汉阳铁厂与洋务运动时期的其他钢厂

——中国近代钢铁工业蹒跚起步

2020-05-21何太平

□ 何太平

一、洋务运动与中国近代工业的兴起

1861年洋务运动爆发,在“师夷长技以自强”思想影响下,清政府从军事工业入手开始创办洋务企业,各地先后共创办10余所官办军工企业。其中以曾国藩1861年在安庆创办的安庆军械所、李鸿章1865年在上海创办的江南制造总局、左宗棠1866年在福州创办的福州船政局最为著名。从19世纪70年代开始,洋务运动在思想上从“自强”转向“求富”,实业重心转向民用工业,各地先后创办了20多家民用企业。李鸿章1872年在上海创办上海轮船招商局,1876年在河北创办开平矿务局,1878年在上海创办上海机器织布局;左宗棠1878年在兰州创办兰州织呢局。19世纪70年代,铁路也开始修建。1874年12月,英国人不顾清政府的反对,在上海擅自修筑了吴淞铁路(后被拆废)。1877年福建巡抚丁日昌在台湾基隆修建了1条矿区铁路。1881年为了开发开平煤矿修筑唐胥(唐山—胥各庄)铁路。军工、民用企业发展及修筑铁路所需钢铁主要依赖进口。据清政府贸易总册记载,1886年进口金属产品值银240余万两,1888年值银280余万两。由于国内钢铁需求激增,发展钢铁工业被提上议事日程。正如张之洞在奏疏中所述“中国岁销洋铁值五百余万金,粤销即不少。漏卮宜杜。购机开采,设厂煎炼,皆所必需,炼铁尤要”。

二、汉阳铁厂的兴建与衰落

1884年,张之洞调任两广总督。任内张之洞提出在广东建设现代钢铁厂的设想,并委托住英使馆购置装备。1889年8月,张之洞调任湖广总督,奏请将在广州购置的铁厂机器一并移鄂;1890年6月设铁政局于武昌水陆街,委派蔡锡勇为驻局总办,9月在汉阳大别山(今龟山)下勘定厂址。同年,在大冶铁山铺成立大冶矿务局,建设采矿场。1891年4月汉冶萍铁路开工,1892年竣工,全线长36km。

汉阳铁厂于1891年8月开始兴建,1894年6月28日开炉。汉阳铁厂建有高炉2座(炉缸直径2.25m、高2.51m、容积248m3,日产生铁100 t),8t贝色麻炼钢炉2座,小马丁炉1座,附设机器厂、铸铁厂等10个分厂,累计耗银540万两。开工之初,生产不畅,1895年仅生产铁4 360t、钢680t。由于炼铁焦煤需要从河北开平运输,导致钢铁生产成本高于进口钢铁,每日出生铁百吨、亏白银2千两,每月则亏损6万两,至1896年已亏损100多万两白银。甲午战争爆发后,清廷财政困难,提出招商承办。汉阳铁厂于1896年改为官督商办,由盛宣怀接办。盛宣怀请郑观应担任汉阳铁厂总办(1896年5月—1897年7月)。

官督商办后,为解决燃料和钢质量问题,汉阳铁厂决定改采江西萍乡煤矿,并改造扩建汉阳铁厂。1898年,萍乡煤矿开办。1904年3月盛宣怀派李维格率外籍工程师到欧美考察炼钢工艺、购置炉机设备;1905年,委托李维格为汉阳铁厂总办、吕贝尔为总工程师对铁厂改造、扩建,将原有贝塞麦炼钢炉和容积10 t小马丁炉(平炉)拆除,安装容积为30t的碱性马丁炉(平炉) 6座、150 t的混铁炉1座,同时扩建轧钢厂、轧轨厂、钢板厂、轧辊厂、装货厂;1907年改造完成,产品质量提高,产量增长,除向芦汉、正太等铁路提供钢轨外,还向美国、日本和南洋群岛出口产品。

1908年3月,盛宣怀奏请清廷批准将汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿合并组成汉冶萍煤铁厂矿股份公司,改为商办。1910年,汉阳铁厂3号炼铁高炉(炉缸直径3.39m、高5m、容积477m3,日产250t生铁)建成投产。至辛亥革命前,汉阳铁厂有炼铁炉3座、炼钢炉6座,年产生铁8万吨、钢近4万吨、钢轨2万余吨。1913年,汉阳铁厂产生铁67 512 t、钢42 637 t。

1913年汉冶萍公司向日本横滨正金银行借款1 500万日元,其中900万日元为扩充改良事业费,600万日元还高利旧债。扩充改良事业费主要用于兴建大冶铁厂,建汉阳铁厂4号高炉(日产250 t)及7号平炉(容积30 t),扩建大冶铁矿及萍乡煤矿。1915年,汉阳铁厂从德国引进1座日产生铁250 t的高炉(4号高炉),1917年建成。一战期间生产最忙碌时,汉阳铁厂开日产250 t高炉2座、日产100 t高炉2座、容积30 t平炉7座,每日约产生铁700 t、钢200t。1917年汉阳铁厂铁钢达最高产量,合计192 582 t。

一战后,钢铁价格剧跌,国内军阀混战,汉阳铁厂生产受严重影响。 1921年民国政府改变钢轨标准,近5万吨钢轨报废,炼钢、炼铁先后停炉,至1924年汉阳铁厂全部停产。

1913年,盛宣怀计划在大冶铁矿附近袁家湖建新钢厂。1917年大冶铁厂动工;1号高炉1922年6月24日开炉,7月5日因事故停炼;2号高炉1923年4月4日投产,1925年10月因煤焦不足停产。2座高炉共出铁258 842 t。随着汉阳铁厂和大冶铁厂相继停产,大冶铁矿成为日本八幡制铁所供矿基地。

在停工14年之后,1938年,国民政府军政部兵工署及资源委员会设立钢铁厂迁建委员会,将汉阳铁厂设备及大冶铁厂、铁矿部分设备运往四川重庆大渡口另建。1938年10月24日,武汉卫戍司令部和警察局将汉阳铁厂难以拆运的设备炸毁。大冶铁矿则被日军侵占。

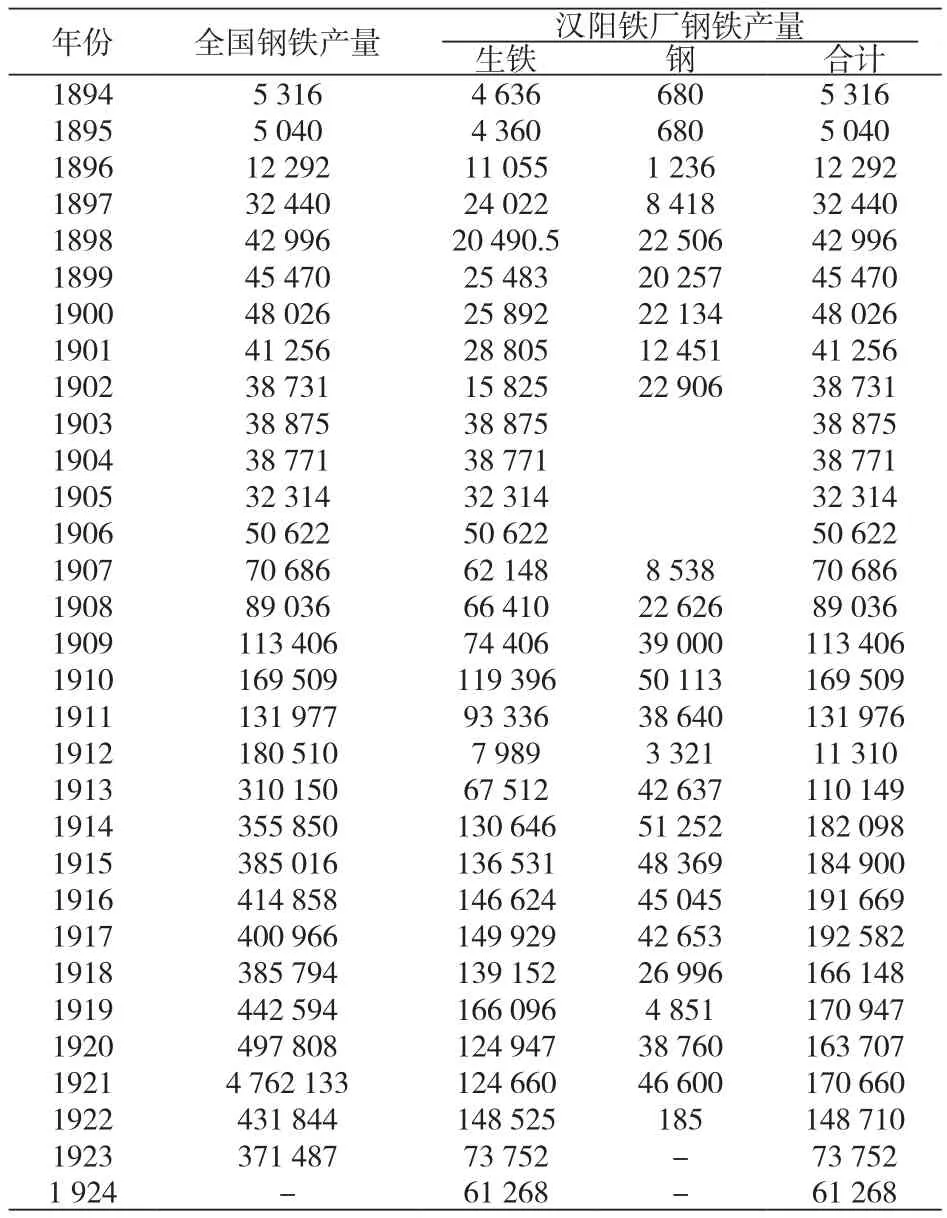

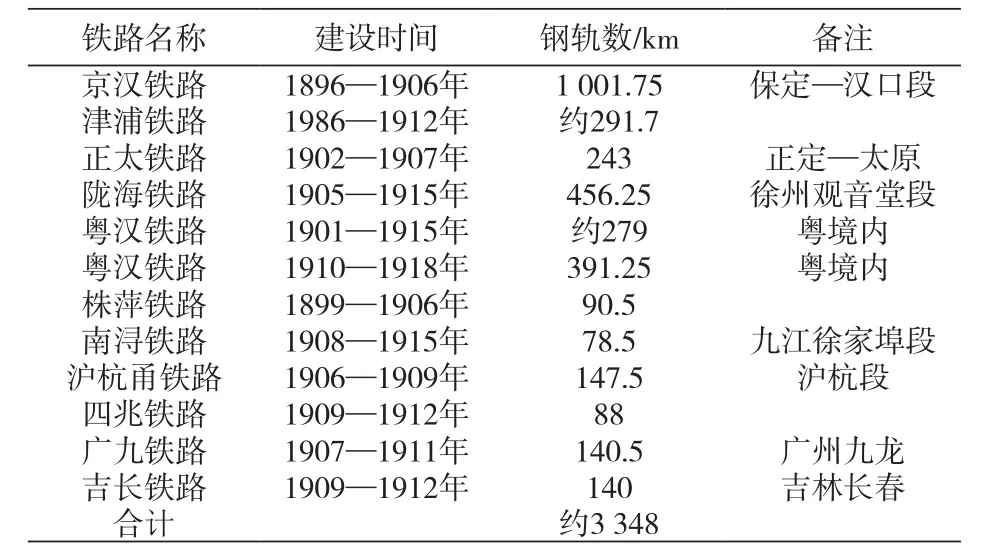

汉阳铁厂在生产期间共产铁240余万吨、钢60余万吨。汉阳铁厂共铺设国内铁路铁轨约3 348km,其中京汉铁路约1 000km由汉阳铁厂生产钢轨铺设而成。汉阳铁厂历年产量见表1,汉阳铁厂钢轨铺设铁路里程数见表2。

表1 汉阳铁厂历年钢铁产量统计 单位/吨

表2 汉阳铁厂钢轨铺设铁路里程

三、洋务运动时期的其他钢铁厂

除汉阳铁厂外,洋务运动人士还创办了其他一些钢铁厂,主要是贵州清溪铁厂和依附于军工企业的炼钢厂。

1886年,署理贵州巡抚潘霨在贵州青溪县筹办新式钢铁工厂;1889年10月青溪铁厂投产,正常情况下可日产生铁25 t、钢48 t,为中国近代第一座全流程的现代化钢厂。

但由于燃料、原料缺乏,焦炭要从数百里外运来,生产不顺。1890年7月,清溪铁厂总办潘露病亡,加上资金不足、市场不畅,1890年9月不得不停炉。此后,潘霨推选贵州候补知府曾彦铨接办铁厂,并再次从贵州地方政府拨银4万两,但曾彦铨竟贪墨其中2.5万两白银,致使铁厂再无钱运转。为使铁厂起死回生,潘霨举荐上海道员陈明远接手铁厂。陈明远接手后却将铁厂最后的资金全部投入铜仁万山汞矿谋利,致使铁厂始终未能恢复生产。潘霨2次用人失误,使最后一线曙光破灭。1894年秋,潘霨吞金自杀,该厂也随之夭折。

在军事工业创办之初,为了保证制造枪炮所需的钢铁来源,福州船政局建立了拉铁厂,江南机器制造局、天津机器制造局也都建设了满足内部需求的炼钢厂,尤其以江南机器制造局最为著名。1890年,江南机器制造局向英国购进3 t酸性炼钢平炉1座,建造炼钢厂以满足制造枪炮所需;1891年投产,日产钢10 t。1894—1895年,江南机器制造局又在城南高昌庙地区(今制造局路)辟地27亩,建设新的炼钢厂,生产钢铁供制造枪枝、快炮、舰艇及其他机件等军需之用。但效率一直不高,最高年产量2 056 t;1898年后,钢年产量下降到500~600 t。江南机器制造局炼铁厂几经易名,后独立建制为上海炼钢厂,开上海钢铁产业的先河。由于福州船政局拉铁厂不具备冶炼能力,按现在的眼光看是一个单纯的轧材厂。江南机制制造局、天津机器制造局的炼钢厂也不具备炼铁能力,且仅满足江南机器制造局和天津机器制造局需要,未在市场销售,产量很少,都不是严格意义上的钢铁企业。

清溪铁厂、汉阳铁厂、江南制造局炼钢厂标志着中国近代钢铁工业蹒跚起步和第一次钢铁强国梦的理想追求。尤其是汉阳铁厂及后来的汉冶萍煤铁厂矿股份公司,在辛亥革命前,汉冶萍煤铁厂矿股份公司是中国唯一的全流程钢铁厂,也是当时亚洲最大的钢铁联合企业,被西方称为中国觉醒的标志。汉阳铁厂作为中国近代钢铁工业的发轫,其历史作用是毋庸置疑的。

四、第一次钢铁强国梦夭折的原因

汉阳铁厂是近代中国第一次追求钢铁强国梦的典型代表,体现了当时洋务运动人士实业强国求富的理想追求和以开放心态进行的曲折探索。这种探索体现以下4个方面:

一是高起点引进。汉阳铁厂的装备都是当时最先进的,汉阳铁厂的3号、4号高炉炉容均为477m3。大冶铁厂1921年、1923年建成的2座日产量450 t的冶铁高炉,容积达800m3左右,代表了当时世界先进技术,号称当时“亚洲第一高炉”。100年后,2005年我国颁布的钢铁产业政策,才将300m3以下高炉列为淘汰装备。

二是聘用外籍员工,包括高级管理岗位。开办之初,洋务派就认识到人才不足,汉阳铁厂的设计师为英国人。开工后,汉阳铁厂聘请外国技师40人,其中卢森堡人吕贝尔是汉阳铁厂第一任高炉炉长,1904年后任汉冶萍总工程师。

三是引进外资。1896年官督商办,国内募股不足,开始举借外债维持生产和扩建。到1911年,汉冶萍公司总计用银3 200万两,除1 000万两本金外,其余2 200万两都是贷款,日商占大多数。北洋军阀统治时期,又向日商借债17次,借款总额约3 700万日元和262万两白银(以致于国民政府统治时期,该公司完全被日资把持)。

四是适时调整经营体制。1896年汉阳铁厂官督商办。1908年汉冶萍公司遵照商律注册为股份有限公司,召开股东大会,成立董事会,聘用总经理,完全商办。中国洋务运动以来的最大一家工厂,经过多年的探索后,开始与世界性企业经营体制接轨。

随着清溪铁厂、汉阳铁厂相继倒闭,第一代钢铁强国梦夭折。李唯格和后来的学者,将汉阳铁厂失败的原因归结为以下方面:

一是辛亥革命后,军阀连年混战,碎片化的中国不可能提供工商业发展所需的稳定的经营环境和市场需求。

二是第一次世界大战后,外国钢材特别是日本钢铁产品进入国内市场,汉阳铁厂和上海炼钢厂产品的成本和质量都不具备市场竞争力,衰落不可避免。

三是从内部原因看,由于前期论证不充分,本地资源与高炉不匹配导致生产成本上升;此外,管理水平低下、衙门色彩浓厚、效率低下也是重要原因。

从深层次的原因看,乃是当时中国的产业基础、人才储备和制度准备均不能支持现代化钢铁企业的发展。维新派人士,尤其是张之洞极力主张“中学为体,西学为用”,希望在当时中国农业文明和手工小作坊为主要生产方式的基础上建立大机器工业和现代化的生产方式,但显然近代工业与传统农业生产方式并不相容。首先,配套的产业基础薄弱,与钢铁相关的采矿、机械装备及除铁路和军事外的其他下游产业尚未成形。其次,人才储备不足,汉阳铁厂虽建立之初即在海外和国内大量延揽人才,但大部分员工仍是当地农民。再次,在当时动荡的环境中,企业的财产权利难以得到有效保护。最后,管理理念也与现代化生产方式格格不入,企业内部官僚色彩浓厚。当然,当时的外部环境和市场条件也没有给汉阳铁厂足够的时间去建立和完善先进的管理体制。

五、汉阳铁厂与宝钢的比较

在汉阳铁厂建设80多年之后,宝钢开工建设。汉阳铁厂与宝钢同为高起点引进,但结果迥异。回溯历史,从强国求富的理想看,汉阳铁厂和宝钢项目是一脉相承的,而各自面临的产业基础、外部环境和具体目标存在差异。

从产业基础和外部环境看,汉阳钢厂面临的是饱受蹂躏、积贫积弱的碎片化的中国,希望在农耕文明的基础上建立现代化的生产工厂,由于缺乏相应的工业技术基础、人才储备和市场环境,在装备引进上只能重复引进,缺乏消化吸收过程,如汉阳铁厂的1号、2号高炉于1894年投产,20年后的汉阳铁厂3号、4号高炉及更晚的大冶铁厂的1号、2号高炉均是全盘引进,装备的维修和管理也完全依靠外国技师。而宝钢建设于新中国成立30年之后,经过30年的发展和积累,新中国已经形成了较为完整的工业体系,具有了大量的产业工业队伍和技术人员队伍,具备了引进—消化—吸收再创新的产业链基础和人才储备。此外,改革开放后中国经济持续40年的高速发展也为宝钢的发展提供了良好的市场环境。

从具体目的和引进内容看,汉阳铁厂要解决的是从无到有的问题,而建设宝钢的目的则是在已经建立较为完整的钢铁工业体系和“三大五中十八小”布局的基础上改善品种结构、提高效率,提高冶金装备工业水平。宝钢在引进设备的同时引进了新日铁先进的管理软件和管理经验,建立了一整套相应的生产管理制度,同时,在冶金装备领域同步推进国产化。汉阳铁厂虽然也采用通过引进外籍人才的方式帮助建立钢厂的管理制度;但在管理方式方面,起初张之洞完全采取官衙式管理方式,盛宣怀官督商办和商办之后,衙门式管理方式依然明显。在冶金装备领域,当时的中国也没有提供国产化的工业基础。

正是存在上述差异,汉阳铁厂的失败不可避免,而宝钢则成为中国钢铁工业在高起点引进基础上,消化、吸收、再创新的代表。2019年,中国钢铁产量9.963亿吨,占世界产量53.3%。回顾历史,今天的成功凝结着几代人的努力。