肩胛骨运动康复训练干预肩峰下撞击综合征的方法及临床效果研究进展

2020-05-21席蕊周敬滨高奉钱驿李国平

席蕊 周敬滨 高奉 钱驿 李国平

1 北京体育大学(北京100084)

2 国家体育总局运动医学研究所(北京100061)

肩部损伤多发。在肩痛患者中,肩峰下撞击综合征(subacromial impingement syndrome,SIS)发病率最高,占肩痛主诉的44%~65%[1]。肩痛问题实质上会导致患者日常生活能力的下降和工作日的损失[2,3]。SIS患者的主要治疗目标是减少疼痛,增加肩关节活动范围,特别是外展角度范围,以及改善肩关节功能从而满足日常生活功能的需要[4,5]。近些年来,越来越多的研究通过针对肩胛骨周围肌群进行运动康复训练或手法干预等来改善肩峰下撞击综合征的症状。2013年的“肩胛骨国际峰会”进一步阐明了肩胛骨运动障碍与肩峰下撞击综合征的相关性,肩胛骨在胸部的最佳位置和在肩关节运动期间的最佳肩胛骨控制可能对于正常的肩关节功能很重要[6]。肩胛骨位置和运动模式的改变可能是肩峰下撞击综合征的重要风险因素[7-10]。鉴于此,本研究以“subacromial impingement syndrome ,scapular exercise or scapular stabilization training or scapular orientation or scapular manual or scapular taping”为英文检索主题词,以“肩峰下撞击综合征,肩胛骨练习、肩胛骨稳定性训练、肩胛骨运动控制、肩胛骨手法或肩胛骨贴扎”为中文检索主题词,应用PubMed、EBSCO、中国知网数据库检索近十年关于肩胛骨运动干预对肩峰下撞击综合征临床效果方面的文献,通过阅读标题和摘要进行初筛,最终纳入41 篇与本研究相关的文献进行综述。

1 肩峰下撞击综合征的概念、病因

肩峰下撞击综合征是指由多种原因导致的肩峰下间隙减小,包括肩袖肌腱病变、肩袖部分撕裂或全部撕裂、肩峰下滑囊炎以及钙化性肌腱炎等病症。这一概念一直是肩峰下空间内肩袖肌腱和其它结构损伤的主要理论,并作为临床试验、外科手术和康复方案的基础。肩峰下撞击综合征可导致肩关节外展后疼痛、活动度减小,肩关节周围肌群和功能减弱或丧失。

肩峰下撞击综合征的病因目前尚不清楚。先前的研究表明,与肩峰下撞击综合征相关的生物力学因素包括异常姿势[11-13]、异常的肩胛骨运动学和异常的盂肱关节运动学[7,14,15]。具体的生物力学改变包括肩胛骨周围肌群激活模式的改变[16-19],胸小肌短缩[20,21],肩关节后方关节囊紧张[22],姿势改变如头前倾、胸椎曲度变大[12,23,24]、肩胛骨静态和动态位置异常[25-29]。

在肩峰下撞击综合征患者的保守治疗中,运动干预是常见的方法之一,而对肩胛骨进行运动干预的目的是恢复肩胛骨的正常位置和正常的运动模式,但目前对肩胛骨进行运动训练的具体内容仍不明确,不同的研究中采用的干预方案不同,治疗效果各异[23,29-31]。

2 对肩胛骨进行运动康复训练的方法及临床效果

肩胛骨为肩关节的正常活动提供了一个稳定的基础。肩胛胸椎关节的稳定性取决于周围肌肉组织。当这些肌肉组织肌力下降或出现功能障碍时,肩胛骨的正常位置和力学可能发生改变。当肩胛骨不能发挥其稳定作用时,肩关节功能会下降。

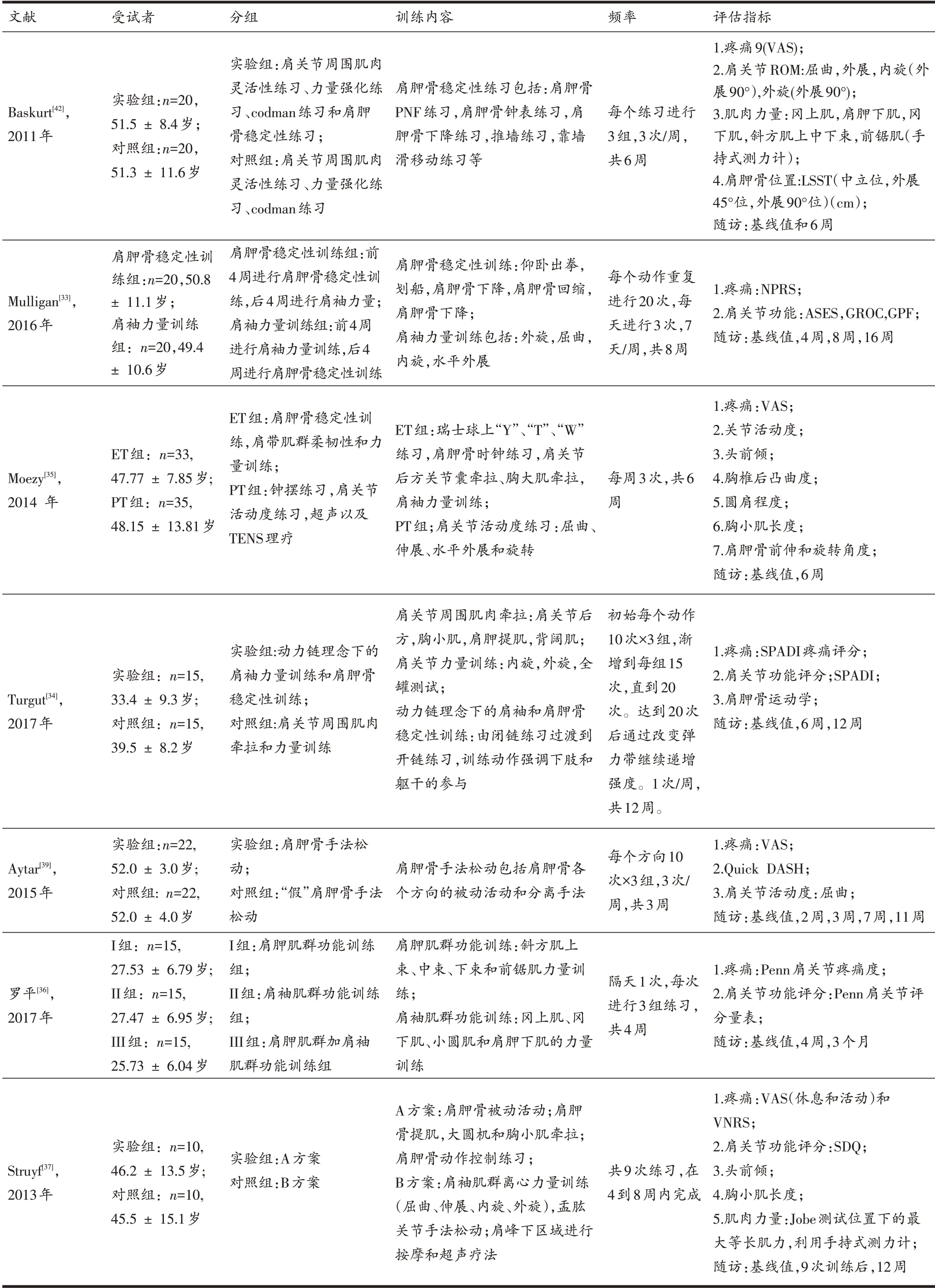

目前研究显示,对肩胛骨进行运动干预的方法主要包括肩胛骨稳定性训练、肩胛骨定向复位训练(scapular orientation exercises)、肩胛骨手法治疗和贴扎。这些训练的主要目的是为了恢复肩胛骨的正常位置和正常运动模式,其中,肩胛骨稳定性训练包括了肩胛骨周围肌群的力量强化训练和神经肌肉控制练习(如PNF练习),主要强调强化肩胛骨周围肌群的力量和优化肌群间的激活模式;肩胛骨定向复位训练,主要强调肩胛骨周围肌肉的神经肌肉控制,通过有意识地定位肩胛骨的位置来改善肩胛骨与周围结构的位置关系;肩胛骨手法治疗主要是利用关节松动术来改善肩胛骨的活动范围;而贴扎则是利用各种贴布来改变肩胛骨的位置并增加周围肌肉的本体感觉,从而增强肩胛骨运动的协调性。具体训练内容详见表1。

2.1 肩胛骨稳定性训练

肩胛骨稳定性训练(scapular stabilization exercise)是目前检索的目标文献中出现最多的概念,不同研究中采用的具体训练内容也有所差异,由此导致肩胛骨稳定性训练这一概念和其他训练方式在训练技术和训练目的上有交叉。已有研究使用的肩胛骨稳定性训练主要强调了肩胛骨的后缩和下降的运动模式,并在此基础上增加相对较弱的肌群力量,如斜方肌中束和下束以及前锯肌。

Zeliha等[32]发现,肩胛骨稳定性训练结合肩袖力量和柔韧性训练与肩袖力量和柔韧性训练都能改善SIS患者的疼痛、肩关节活动度,肌肉力量以及肩胛骨动力障碍,但是肩胛骨稳定性训练结合肩袖力量和柔韧性训练组改善更明显(P<0.05)。Mulligan 等[33]也发现,肩胛骨稳定性训练结合肩袖力量训练可以改善SIS 患者的疼痛和肩关节功能,并且进行肩胛骨稳定性训练和肩袖力量训练的次序对结果没有显著性差异。但是,Turgut等[34]发现,动力链理念下的肩胛骨稳定性训练和肩袖力量训练都可以改善肩胛骨运动学以及肩关节疼痛和功能,但是两组间没有显著性差异。Moezy等[35]的研究表明基于肩胛骨稳定性训练的康复方案可以提高SIS 患者肩关节活动度,改善头前倾和胸小肌紧张程度。罗平等[36]的研究表明,肩胛骨稳定性训练或肩袖力量训练都可以改善SIS患者的症状,但两种训练结合比单一的训练效果好。综上所述,肩胛骨稳定性训练可以有效改善肩峰下撞击综合征患者的疼痛和功能以及肩胛骨的动力障碍,肩胛骨稳定性训练结合肩袖力量训练比单独的肩胛骨稳定性训练或单独的肩袖力量训练效果好。

2.2 肩胛骨定向复位训练

肩胛骨定向复位训练(scapular orientation exercise,SOE)是在治疗师的帮助下进行一项动态的肩胛骨位置控制练习,具体操作是:在治疗师的指导下,患者活动肩胛骨使其达到上回旋和下回旋、内外旋转以及前后倾的“中立位置”,并同时采用视觉、听觉和触觉提示,然后患者逐渐掌握独立找到肩胛骨中立位的能力。因此,肩胛骨定向复位训练强调的是在不同的上肢活动中都保持肩胛骨的中立位置。Struyf等[37]的研究发现,对SIS 患者进行肩胛骨复位训练后,患者休息时的疼痛以及肩关节功能都有明显改善,并且优于对照组,实验组在3 个月随访时仍保持治疗效果。Worsley等[38]发现,10 周的肩胛骨复位训练可以减轻患者的疼痛和功能,并且患者在训练后的肩胛骨上回旋和后倾角度明显增加,斜方肌下束和前锯肌的激活明显增加。目前的研究表明肩胛骨定向复位训练可以改善SIS患者的疼痛和功能情况。

2.3 肩胛骨手法治疗

目前,文献中提到的肩胛骨手法治疗主要是应用关节松动术的技术对肩胛骨行各个方向的被动活动,以达到增加肩胛骨活动范围的目的。在临床中,肩胛骨的的手法治疗练习常常是跟其他运动疗法结合起来进行的。但是,Aytar等[39]发现,与“假”关节松动组或有监督的运动组相比,肩胛骨关节松动组在肩疼痛、关节活动度、功能和满意度方面没有表现出明显的优势。在Worsley 等[38]的研究中,除了对患者肩胛骨进行手法治疗,还包括肩胛肌群的力量训练,因而无法判断单独的肩胛骨手法治疗能否减轻患者症状。

2.4 贴扎

Hsu等[40]以棒球运动员为研究对象,对斜方肌下束采用弹性贴布(Kinesio TexTM)进行贴扎发现,与安慰剂组相比,弹性贴布显著增加了上肢外展至30°和60°时的肩胛骨后倾角度,并在上肢下降阶段(60°至30°)增加了斜方肌下束活动,因此,Hsu等认为弹性贴布对肩胛骨运动和肌肉功能有积极影响,可以作为治疗肩峰下撞击的辅助手段。Miller 等[41]采用无弹性的贴布对SIS患者进行为期两周的贴扎,研究结果也支持肩胛骨贴扎可以作为SIS患者的一种辅助治疗手段,基于贴扎以减轻患者的疼痛和改善功能。

表1 对SIS患者进行肩胛骨运动康复干预的康复方案

3 结论和展望

对肩峰下撞击综合征患者进行肩胛骨运动康复训练时,肩胛骨稳定性训练和肩胛骨定向复位训练可以改善患者的疼痛和功能情况,潜在的机制可能是改善了肩胛骨的位置和肩胛骨周围肌群的肌力以及肌肉激活情况,肩胛骨手法治疗对改善SIS 的效果仍不明确,而对肩胛骨周围肌群进行贴扎可以作为一种辅助的治疗方法。

目前仍需要大样本量且高质量的随机对照试验以充分探究影响肩胛骨动力障碍的相关因素如胸小肌长度、肩胛骨周围肌肉的激活情况、头前倾姿势等与肩峰下撞击综合征的关系,并进一步细化不同类型的运动康复技术如牵拉、力量强化训练、关节活动度训练、神经肌肉控制训练等的不同效果,以期发现更好的技术组合方式,并进一步探究肩胛骨动力障碍在影响肩峰下撞击综合征病理方面的潜在机制,提高保守治疗的效果,防止该病的进一步恶化,减少手术的几率。