《黄帝内经》中面部分候经络与面部分候脏腑体系的总结与比较

2020-05-15陈昕力臧颖颖刘玥婷陈丹赵沛涵王朝阳

陈昕力 臧颖颖 刘玥婷 陈丹 赵沛涵 王朝阳

望色诊病与脉诊并列,是《黄帝内经》(以下简称《内经》)中首倡的中医诊断方法,如《素问·阴阳应象大论篇》“善诊者,察色按脉,先别阴阳”,《素问·移精变气论篇》:“色脉者,上帝之所贵也,先师之所传也。”医师可以通过望面部诊断的一个重要原因就是面部与内在的脏腑、经络有着相对应的关系[1]。面部分候脏腑体系在《内经》中有较为完整的论述与体系,虽然在历代演变中时有分歧,如在《金匮要略》[2]中并未有与《内经》面部分候脏腑体系相应的内容,但总体来说后世医家沿革了《内经》中的体系[3]。《灵枢·五色》中的面部脏腑分候法比较明确,在后世医家医著中,如《内经知要·色诊》《望色启微》,一直得到沿袭,《医宗金鉴》《形色外诊简摩》和现代教材中也都对这部分内容进行了著录。但是历代对于《内经》的面部分候体系的研究主要集中在脏腑,而经络对于面诊的重要性是毋庸置疑的:经络在面部广泛循行,且经络之气直接影响着面部,此外经络病时,也会在面部有着相应的变化。因而本文试图将《内经》中零散的、不成体系的面部分候经络条文进行整理、归纳,将经络理论对面部的影响以及对面诊的意义做一个总结,并将其与《内经》的面部分候脏腑体系做一个比较。

1 《内经》中的面部分候脏腑体系简述

《内经》的面部分候脏腑体系主要按照望色分候的脏腑的不同进行分类,其主要包含了明堂色部、五脏热病色部、五脏风色部、五官色部四个部分[4]的内容,以及五色对于热病、风病的面部诊断的提示意义(表1)。面部分候脏腑体系系统阐述了脏腑肢节的病变反应于面部时各自分布的位置,及与五色的诊疗意义。

表1 《内经》中的脏腑面部分候脏腑体系

1.1 明堂色部

明堂即鼻,《灵枢·五色》言“明堂骨高以起,平以直,五藏次于中央”,明堂是五脏候诊之处,“五色独决于明堂”。审察明堂,即是通过对明堂色泽体现出的征象来判断五脏情况。其中“明堂润泽以清”代表人体脏腑精气充盛,五脏安和。若晦黯色夭为脏腑精衰,为预后不良之相。若五色见于明堂,则“青黑为痛,黄赤为热,白为寒”“黄赤为风”。故候明堂色部可察五脏六腑,依其润泽程度候脏腑精气虚衰与否,依五色显露的不同确定病因病机,根据面部分候部位的不同确定病位(表2)。

表2 《内经》中以明堂(鼻部)为中心的面部与脏腑对应关系

1.2 五脏热病色部

《素问·刺热篇》中记载了五脏热病的症状在面部的显现:“肝热病者,左颊先赤;心热病者,颜先赤;脾热病者,鼻先赤;肺热病者,右颊先赤;肾热病者,颐先赤。”面部的分区以脏腑属性界定,如肝气升于左,应于东方,故肝热病者左颊先赤。颜为额部,应于南方火,故心热病者颜先赤,依此类推。故热病者依其面部赤色首先出现的不同部位作为诊断其病因病机的依据(表3)。

1.3 五脏风色部

“五脏风之形状”出自《素问·风论篇》,五脏风的诊断在面部具有特定部位及色泽,如“肺风之状……诊在眉上,其色白。心风之状……诊在口,其色赤。肝风之状……诊在目下,其色青……”由此可知五脏风色仍是依据五色为基准,作为五脏风病病因病机诊断的重要依据,其部位特点与《灵枢·五色篇》中色部近似,如眉上为两眉间阙庭之处。其他各脏的具体对应见表4。

表3 《内经》中五脏热病时色赤先出现的部位

表4 《内经》中五脏风病时面部颜色的改变及部位

1.4 五官色部

五官色部以五官五色测候五脏常变,“五官者,五脏之阅也”,五脏与官窍相应,官窍色泽之变可知脏气之变。五官为五脏之外候,“鼻者,肺之官也;目者,肝之官也;口唇者,脾之官也;舌者,心之官也;耳者,肾之官也”,若脏气变化,则“故肺病者,喘息鼻张;肝病者,眦青;脾病者,唇黄;心病者,舌卷短,颧赤;肾病者,颧与颜黑”,以作为五脏之气盛衰的诊断。

2 《内经》中经络与面部的对应关系

经脉内属于脏腑,外络于肢节,与人体脏腑组织器官的联系十分密切,二者在生理、病理上相互影响。当脏腑器官发生病理变化时会在相应的体表经络处反映出来,在病灶处往往产生不规则样结节、条索、肤色改变、皮肤质样变化等阳性反应,面部经络诊察对临床诊断有重要价值。而经络对面部的影响有其特有的规律,简述如下。

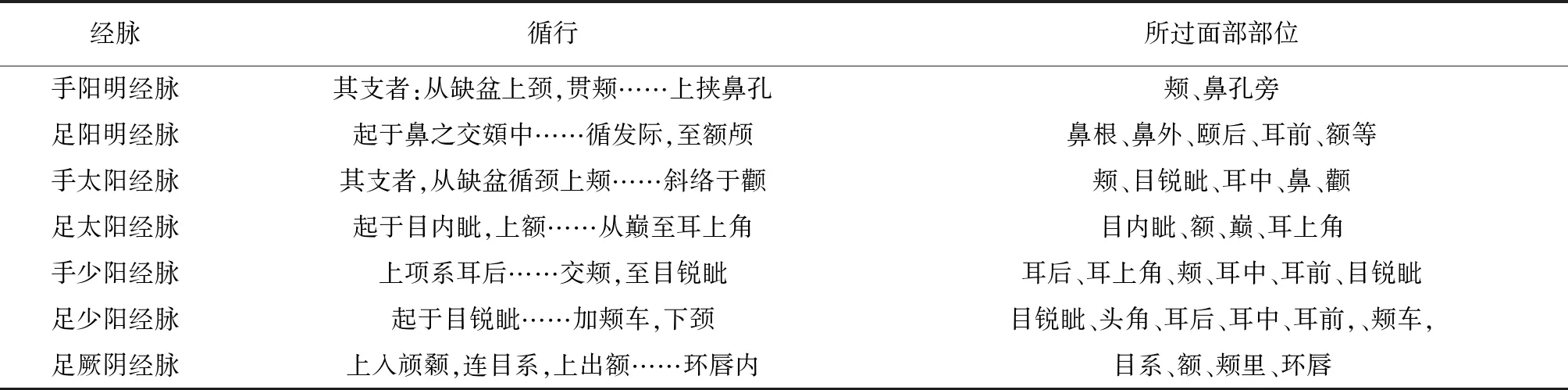

2.1 十二经脉在面部循行规律

在面颊部、鼻旁、额部、下颌、耳前、目内眦、目锐眦等面部的各个区域都有不同的经脉、经筋、络脉通过[5](表5)。一般而言“经脉所过,主治所及”,因此对经脉经过之处的诊查对于经络病诊断有着直接的意义。此外,经络也直接与面部官窍有着直接的联系,如:目分为目系、目内毗、目外毗、目下睑以及目下眼胞,分别有不同的经络与其联系,耳、鼻、唇也有相应的经络联系[6-7](表6)。

表4 《内经》中经脉在面部循行的部位

表5 《内经》中与面部官窍相联络的经络

2.2 经络之气的盛衰对面部的分布及影响

三阳经之气对面部有着直接的影响,《素问·上古天真论篇》:“……五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕;……六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;……六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白。”经脉在面部的分布以阳经为多,且以手足阳明经在面部的分布最广。这与《上古天真论》中的“阳明脉衰”“三阳脉衰于上”所致的“面焦、发堕”相贴切。胆足少阳之脉是动则病中有“甚则面微有尘”;肝足厥阴之脉是动则病中有“面尘,脱色”的描述。这些描述体现了经络对于面部整体的光泽度的影响,即正常人的“明润含蓄”的面色有赖于阳明经气、厥阴经气、少阳经气的充盛。

2.3 经络病候在面部的体现

在《灵枢·终始》中描述后多条经脉终末病候在面部的体现,如“戴眼”“目系绝”“口目动作”“皮毛憔”以及面色的改变。《灵枢·经脉》描述了经络病候的面色改变,以及胆足少阳之脉与肝足厥阴之脉的病候所特有的“面微有尘”“面尘,脱色”。《素问·刺热篇》则描述了热病时太阳与少阳脉面色变化的不同部位及其对所连系的内在脏腑的影响(见表6)。

表6 经脉病候的面部表现

3 《内经》经络分候经络与面部分候脏腑的比较

面部分候脏腑体系主要以明堂色部以及五色变化为最主要的部分,辅以五官色诊以及热病、风病时的面部病理变化。在对以经络理论为基础的面部疾病色诊进行阐述后,现将其与以五脏体系为主的面部分候脏腑体系相比较。

3.1 经络病候与脏腑病候在面部色诊上的同异

经络病候与经络所连属的脏腑的病候在面部的颜色变化也有相类似之处,如少阴经的病候就是“面黑”,与肾之病色一致。在《素问·经络论篇》也有“经有常色”,为“心赤,肺白,肝青,脾黄,肾黑,皆亦应其经脉之色也”的描述。但是经络之色与脏腑之色并非完全一一对应的关系,如《素问·诊要经终论篇》中言“少阳终者……色青白”,少阳内连胆府,非五脏之色;“太阴终者,……逆则面赤……上下不通则面黑”太阴内连脾,其终色赤,赤为心之主色,并非脾之主色,且病情发展、上下不通后色黑,黑为肾之主色,亦非脾主色,反而是阳明终时色黄,为脾之色(表7)。

表7 经络与脏腑病候在面部的差异

3.2 经络之气与脏腑之气在面部分布的异同

《内经》面部分候脏腑体系虽有四,但还是以明堂色部为最主要的体系,也最为后世医家所继承与发扬[8]。明堂色部又以鼻部为中央进行望诊:脾胃的位置分布在鼻头,五脏中其他四脏分布在四周,穿插分布着六腑的位置,面部的最外周则是身体肢节的气化位置。在《金匮要略·脏腑经络先后病脉证第一》也有言“鼻头色微黑者,有水气……色白者,亡血也”,也是以鼻头为中心进行望诊。经络方面,直接循行且反复穿过鼻部的经脉为手足阳明经脉,尤其是足阳明胃经“起于鼻之交頞中……下循鼻外”。面部的经络循行以阳经为主,阴经仅有足厥阴肝经“上入颃颡,……与督脉会于巅”(表4),而明堂色部中五脏、六腑、身体肢节在面部均有气化分布。此外,经脉之气对整个面部也有影响,如“阳明脉衰”“三阳脉衰”会导致“面焦”,而肝经病候中则有“面尘、脱色”的描述。经络与脏腑病候均会改变面色,上文已加以叙述,此处不再重复。由前文中的总结可以看出,经络在面部的分布非常广泛,在面部的各个区域、官窍上均有不同程度的连属、循行、气化,“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍”。同样的,以鼻部为中心,在面部也可以分候各个脏腑、肢节。即一个部位可能同时分候经络与脏腑。以鼻部为例,在面部分候脏腑体系鼻部上下区域对应着心、肺、肝、胆、脾、胃、大肠、肾、小肠等脏腑,但在经络循行与病候中鼻部主要对应着手足阳明经。显然,手足阳明经无法同时对应如此多的脏腑,因此,一个合理的推测是,在面部的同一个部位产生了经络与脏腑的气化结构的叠加分布,或是经络之气与脏腑之气有重叠的部分,即经络之气为脏腑之气的外在表达;或是经络之气与脏腑之气各自独立,但同时表达在面部的同一个区域。按照笔者的观点,两种情况可能同时存在。

面色的经络理论部分有一些值得讨论之处,如为何经络终末病候与其相应脏腑之色几乎完全不对应?虽然《内经》中并未直接给出经络与内连之脏腑病候颜色不对应的解释,但历代医家多给出诸多见解:《伤寒论》中的各类泻心汤名为泻心,实际治疗的呕、利、痞,都是脾胃的疾病。如四神丸所治疗的五更泻,病机为肾阳不足,但在症状上表现为泄泻,也是脾胃的疾病。由此可见,脾胃之病与心肾均有联系。且经络病候终末期时一则邪气由经入脏腑,二则病情再恶化,则邪气入肾,此时预后不佳。经络病候之间分阴阳之层次不同,故阳明终末,邪气由阳入阴,面部见脾之黄色。其次,笔者认为这个问题最主要的原因在于经脉与脏腑并非如手阳明大肠经这样,手阳明与大肠相对应的关系,比较直接的例子就是手三阳经上的腧穴基本不治疗大肠、小肠三焦的病,而治疗的腧穴在它们的下合穴上。此外,在《内经》中多处出现了阳明脉、厥阴经脉之类的称呼(见表5),一则未将经脉分为手足两条经,二则未将脏腑与经脉直接联系在一起,《十一脉灸经》中描述的经脉与内脏甚至不相联系,名称中也未出现脏腑名,而代之以“肩脉”“耳脉”。可见经脉之气应该是独立于脏腑之气之外存在的。经络属于脏腑的认识多来自于《内经》中经脉循行的描述,如肺手太阴之脉“上膈属肺”。但这里的“属”字在说文解字中为“连接,连属”之意,而非属于之意,而导致了长期以来经络与经络之气的独立性被研究者所轻视。

4 讨论

面部诊断的理论体系虽然在《内经》就已十分完备,但是在历史的沿革中逐渐为脉诊取代而式微。面诊最大的难点在于面部具体部位以及病理变化与疾病的一一对应上,而病理变化是建立在生理的基础上,这也是本文试图探究之处:究竟经络与脏腑两大体系如何影响面部,使得面部“有诸内必行诸外”的?历代医家也并未给出一个确切的答案,纵观面部分候脏腑体系的沿革,其体系多停留在脏腑五色相对应上,现代亦有运用五色诊断五脏病的实例[9],但该医师也并非按照五色所对应的五脏来进行诊断、治疗的,而是综合了色、脉、证的分析。另一方面,经络对面部的影响则长时间未被重视。虽然经络对面部的影响在《内经》中没有比较系统化地阐述,但其无疑也是构成面部复杂气化表达的因素之一,不应该被忽视。

经络的实质尚到底是什么目前众说纷纭,但经络学说在临床实践中一直是有效的指导。在对面部的分候方面,现代面诊中应用经络学说的较多的是对面部皮肤病的分经诊疗,如湿疹、痤疮等[10]。但目前的辨证方法仅为医师观察、总结皮损部位所定病变的脏腑、经络的经验总结,既没有合适的区域的划分,也无合理的诊断标准,其理论依据也为简单的面部区域与经络或脏腑对应,既无对面部分候复杂体系的探究、应用,也人为地将脏腑、经络割裂开来,这无疑不能建立可靠的中医面部诊断体系,也无法为今后面诊的客观化提供理论根据。

本文从理论出发,总结并比较了面部分候脏腑、经络的体系,但理论的成立仍然需要从临床实际的支持,希望今后能有进一步的临床研究证实理论的可靠性。

猜你喜欢

——读《黄帝内经百年研究大成》